中药宏观质量的评价与控制理论体系的建立与应用研究

刘文龙,赵 靖,李原华,贺福元,刘志军,张喜利*,葛金文

1.湖南中医药大学药学院,湖南 长沙 410208

2.中药成药性与制剂制备湖南省重点实验室,湖南 长沙 410208

3.常德市第一中医医院,湖南 常德 415000

4.湖南中医药大学中西医结合学院,湖南 长沙 410208

中医药人要“传承精华、守正创新”,就必须直击中药(包括中药材、中药饮片、中药复方制剂)的质量问题,故其质量研究长期被列为国家中药发展战略的核心问题之一。近年来,许多学者已经从规范管理、产地、栽培条件、采收季节、炮制加工方法、制剂工艺和储存条件等诸多方面对中药的质量和稳定性进行了大量的研究,有化学成分评价控制理论、成分效应评价控制理论、基于临床疗效评价控制理论和质量标志物控制理论等,均取得了显著的成效[1-36]。

中药不同于西药,大多数为动、植物药,均来源于自然界生命体,其形成过程遵循生命现象自然法则。那么,药用植物体在生长过程中为了维持有机体正常生存条件和抵御外界不利环境因素而进行着一系列的代谢活动与应激反应,从而在原植物体内鬼斧神工、天然合成了中药化学成分群。根据达尔文进化论观点,自然界的生物都是在“遗传”的基础上不断地“变异”以适应周围生存环境。就中药而言,在不同生长环境下,药用植物体所发生的变异不一样,中药所含化学成分群各异,表现为质量变异(道地药材应运而生)。那么要评价控制中药(活体)质量,就不能只生搬硬套西药(死体)的办法,应创建一种适宜中药特点的质量评价与控制系统。目前的中药质量研究体系主要存在以下几个突出问题:(1)脱离中医药基本理论谈中药质量。中药应与中医证型相关联与对应,注重多成分多靶点综合作用以实现宏观调控。因此中药质量评价控制体系不能唯成分论;(2)脱离生命现象本质谈中药质量。中药本身就是一个生命体,其生长形成过程遵循达尔文进化论等自然规律。其质量除了受生产各环节的人为因素外,还受基因变异、环境和Hardy-Weinberg 平衡群体影响。

针对上述2 个突出问题,本文根据中药“天人合一”自然属性,提出并创建了适宜中医药基本理论的中药宏观质量评价控制的理论、方法与技术体系,实现了中药质量评价与控制的微观与宏观、中药与西药相结合的新体系。该体系应具有中医药学科“自然”与“社会”属性的学科特征,并能最终能实现中、西药学科理论的统一。中药与人体都是自然界生命体,循生物演变轨迹,透析出自然属性的生命本质规律,生命本质规律是进行中药质量理论诠释的“不二法则”。在梳理近10年本团队的研究成果后,初步形成了一套中药宏观质量评价与控制理论体系:基于中药材基因的多样性、中药原植物体内的节点代谢和代谢网络等特点,运用整体观念、统计遗传学、信息熵原理和中药化学合成途径等,从全新视角构建中药宏观质量的评价与控制方法。

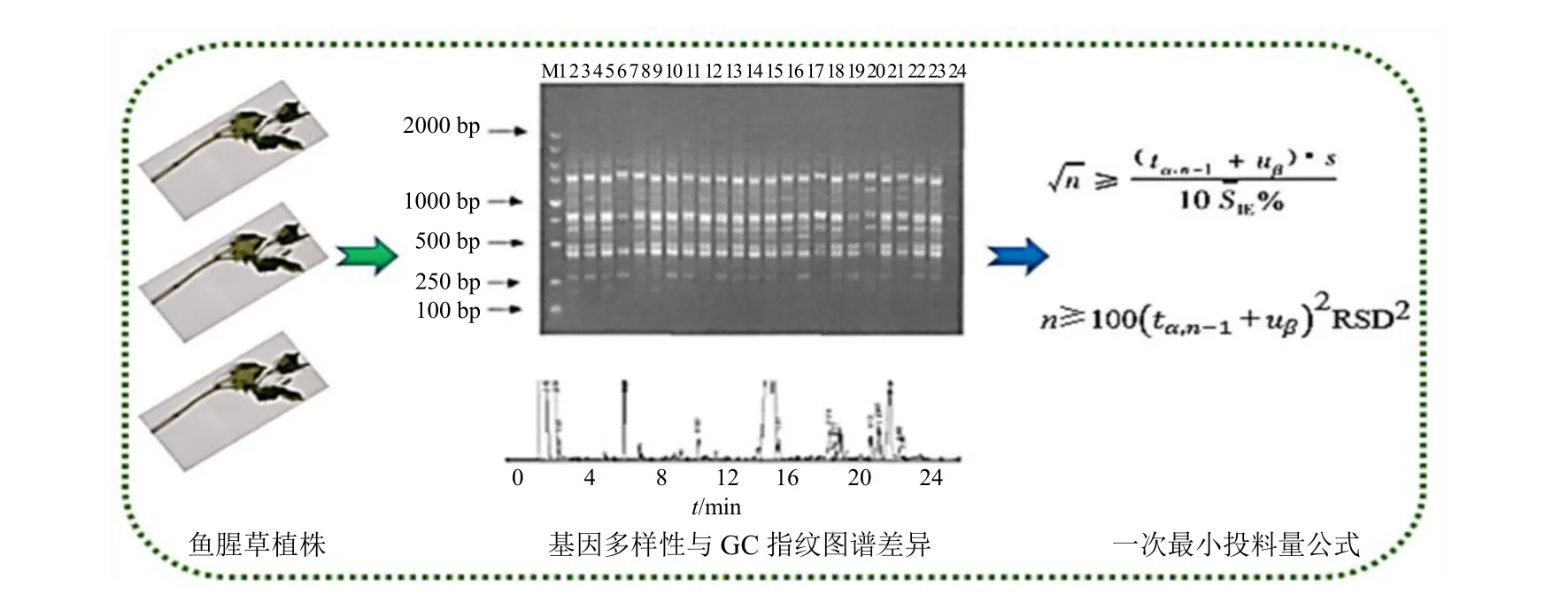

1 提出并创立了中药提取“一次最小投料量”理论体系及中药宏观质量评价控制方法

中药大多来源于动、植物体,这些生物群居生长。群居中药植株个体间必然存在一定差异性,即中药原生物个体间呈现多样性。因此单一个体或数株个体质量难以代表群居的整体质量状况。据此,引用统计遗传学中生物进化Hardy-Weinberg 定律即群体(继代)随机交配,在不产生选择、突变和迁移的情况下,基因频率与基因型频率每代保持不变。如果以Hardy-Weinberg 平衡群体作为中药材质量稳定性的研究对象,那么这个平衡群体的质量足以代表某一群居群体的整体质量。故以“Hardy-Weinberg 平衡群体”为中药材提取中的“最小投料单元(量)”,那么中药材批间提取浸膏得率应该能得以稳定。为此,运用信息熵原理和统计学概率分布原理,从鱼腥草药材基因多态性分析的随机扩增多态性DNA(random amplified polymorphic DNA,RAPD)、简单序列重复区间扩增多态性(inter simple sequence repeat,ISSR)标记所携带的信息量,以及中药材指纹图谱所承载的信息量3 个角度出发、建立能探测“Hardy-Weinberg 平衡群体”的“一次最小投料量”数学模型及理论体系。本理论体系揭示并利用影响中药材质量的内因,实现中药材提取浸膏得率的稳定性控制,最终控制中成药的质量稳定性,中药提取“一次最小投料量”理论体系见图1。

1.1 揭示了生物遗传多态性对中药材质量稳定性影响的规律

图1 中药提取“一次最小投料量”理论体系Fig.1 Theoretical system of “minimum amount of material for extraction” of traditional Chinese medicine

根据遗传学、遗传药理学、分子生物学原理,结合中医药学科属性与中药药效物质作用的本质,分析中药材质量稳定性规律应遵循生物多态性规律的科学内涵;同时根据中药现代化的要求,提出了中药材质量控制的现代化模式及其研究方法。与西药相比,中药为自然界的产物,多由动植物组成,其有效成分为一个有机整体,在初生、次生代谢酶系,特别是细胞色素P450 酶系的作用下合成,进入人体内能被人体的代谢酶系代谢并与原植物代谢酶相似的人体内受体酶靶点产生诱导、抑制和不可逆等反应。按质量作用定律,人体必然向与中药药性相同的方向移动,达到中医学反治互补的效应作用,体现“网通虹势”现象,中药与人体的作用本质是双重遗传药理学的作用。中药材质量稳定性规律研究首先应遵循中药材自身的生物多态性规律,其次应受人体遗传药理学个性化用药原理指导。中药及人体的遗传多态性是客观存在,不同地域的植株成分信息熵变频率的正态概率分布曲线的均值与方差不同,在满足各品种单次投药量的前提下,中药材的质量是稳定的,体现Hardy-Weinberg 平衡时的群体质量。采用Ramagli 改进的Bradford 法、SDS-PAGE 凝胶电泳法和双波长薄层扫描法3 种方法对鱼腥草植株间的蛋白质进行多样性研究,结果发现,53 株蛋白条带相对分子质量大多集中在6500~972 000,其蛋白种类差异性不明显,主要表现为条带颜色深浅不一;蛋白电泳条带的扫描图的总量统计矩参数总量零阶矩(总量曲线下的总响应面积,area under curve of total quantum,AUCT)、总量一阶矩(总量色谱保留时间平均值,亦为总量中心矩或数学期望,meanchromatographic retention time of total quantum,MCRTT)和总量二阶矩(总量色谱平均保留时间方差,variance of mean chromatographic retention time of total quantum,VCRTT)的RSD 值分别为40.92%、6.01%、18.57%。由此可见,同一中药材生产质量管理规范(good agricultural practice,GAP)下不同植株鲜鱼腥草个体间蛋白质种类变化不大,但相应的含量显示出丰富的多样性[37-40]。此外鱼腥草的ISSR 和RAPD 分子标记多样性研究结果也揭示了这一现象。

1.2 阐明了药用原植物体内存在遗传基因多态性和基因变异

以鱼腥草为模型中药,对同一GAP 产地46 株鱼腥草进行 ISSR 和 RAPD 分子标记,应用NTSYS2PC 软件进行聚类分析。结果筛选出的9 条ISSR 引物和8 条RAPD 引物,扩增后分别得到134、101 条带,其中呈多态性的条带数为115、72 条,多态比率为85.8%、71.3%,平均遗传相似系数为0.678 6、0.694 7。2 种分子标记结果均揭示了同一GAP 产地鱼腥草株间基因多态性规律,阐明了引起同一GAP 产地鱼腥草株间质量不稳定的内在原因,揭示同一GAP 产地鱼腥草株间的基因多态性规律,为中药材质量稳定性控制和中药稳态提取工艺中最小投料量的研究提供实验依据[41]。

1.3 符合Hardy-Weinberg 平衡中药群体指纹图谱信息熵一次投料量数学模型的建立及实验研究

运用信息熵及遗传统计学原理,以同一GAP 产地鱼腥草植株间挥发油GC 指纹图谱信息量变异系数为枢纽,建立中药稳态提取工艺中平衡群体的数学模型,并进行实验验证。建立了适宜中药及制剂稳态提取工艺中平衡群体的数学模型,以同一产地鱼腥草为模型药物获得该产地的遗传平衡群体为29 683 株(约118.7 kg)。在GAP 质控模式下,进一步用鱼腥草的株间Hardy-Weinberg 平衡群体来控制其质量稳定性,为中药稳态提取工艺的建立及质量控制奠定新的理论与实验基础,建立中药材稳态提取工艺中平衡群体的数学模型并进行实验验证;以不同产地大黄醇提物的HPLC 指纹图谱信息熵变异系数为指标研究其平衡群体一次投料量,反映中药材Hardy-Weinberg 平衡群体制剂与化学质量控制的数学模型。大黄醇浸出物在3.251~4.189 μg 时绝对值与相对信息熵都较大;不同产地的大黄指纹图谱总量统计矩参数MCRTT 的RSD 值为7.249%,VCRTT 的RSD 值为15.32%,绝对信息熵为1.064×109,RSD 值为37.23%,大黄制剂质量控制一次投料量共需4542 g;化学质量控制需18 168 g。鱼腥草挥发油采用GC 测定,指纹图谱的绝对信息量为2.472×107mV·s,RSD 值为90.46%,相对信息量为5.353×106(mV·s)/μg,RSD 值为80.96%;稳态质量控制一次投料量共需43 600 g(合9544 株)。从中药多态性表达的另一种形式中药基因多态性出发,应用DNA 扩增的多态性条带所携带的信息熵探讨鱼腥草一次最小投料量。采用了ISSR 分子标记对同一GAP 产地鱼腥草进行多态性分析,将扩增的条带信息转化成信息熵,运用数学模型测算鱼腥草的最小一次投料量。将筛选出的9 条ISSR 引物对同一GAP 产地46 株鱼腥草的DNA 样品进行扩增,得到134 条总条带,其信息熵为0.365 6~0.978 6,RSD 值为14.75%,一次投料量为11.22 kg(863 株)。从基因多态性角度测算出了鱼腥草的另一个“最小投料量”,这个量与从指纹图谱角度得到的量存在较大差别,这为探索适宜临床疗效的、能真正指导临床合理用药的“一次投料量”奠定基础,最终实现单味中药剂型改革[42-44]。

1.4 符合中药多成分体系宏观质量表征的数学模型建立及实验研究

根据生物热力学定律建立中药材成分宏观状态函数关系式,并以大黄药材醇浸出物为对象,先测定燃烧焓,再建立指纹图谱,测定信息熵与信息量,再计算生物熵和表观平衡常数。本研究建立了中药成分的表观平衡常数、生物热焓、Gibbs 自由能与生物熵等中药成分质量宏观状态函数模型。10 批大黄的总物质的量浓度为0.153 4 mmol/g,RSD 值为28.26%;平均表观平衡常数为0.039 65,RSD 值为6.020%;标准自由能为8005 J/mol,RSD 值为1.860%;生物热焓为-2.408×107J/mol,RSD 值为42.32%;生物熵为-8.078×104J/K,RSD 值为42.31%。建立宏观状态数学模型与微观成分浓度相统一的中药材成分质量表征体系。中药宏观质量表征数学模型能表征中药多成分动态体系的内在质量,可达到远如森林近似树的综合作用结果[45]。

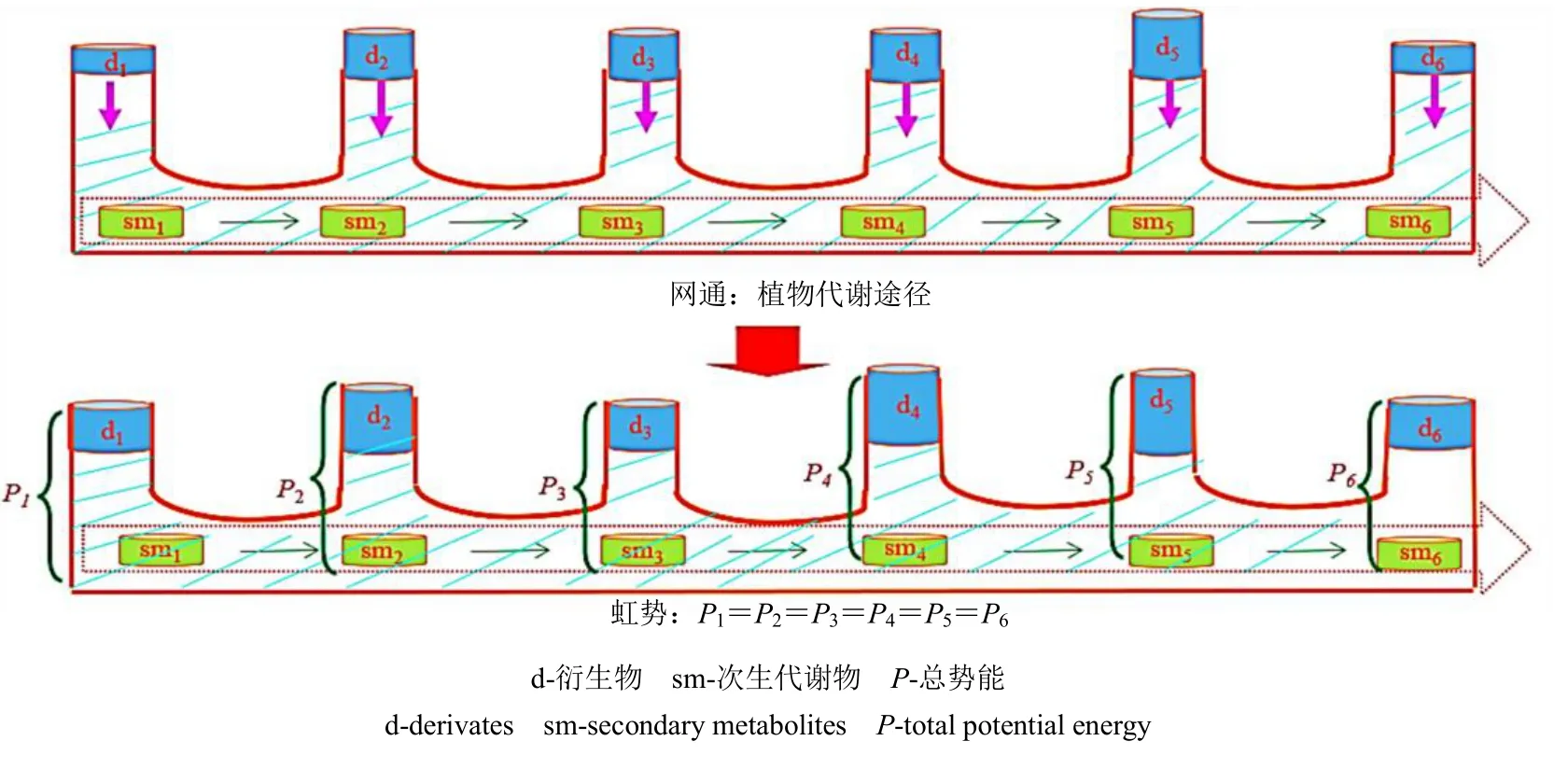

2 提出并创立了中药“原植物代谢网络”构建及中药宏观质量的评价控制方法

中药质量成分控制模式仍效仿西药只检测其中一种或几种成分的含量,将被测成分的含量与预先设定标准阈值相比较以判定中药质量优劣。这种质量控制模式属于“点”控制模式,在实施过程中难以科学、合理地选择指标性被测成分,况且一两种成分也难以代表临床疗效。同时,每一味中药通常会组方于多个复方中,承担“君臣佐使”不同角色以发挥不同作用,其溶出的成分群一定会存在差异。因此应遵循中药多成分多靶点综合效应特点,建立基于中药原植物体内代谢途径或网络“面”质控模式,结合前期发现的中药成分在生物体内的“网通虹势”代谢规律,最终绘制出中药植物代谢网络图,并测算出各中药成分的平衡系数,再结合目前的“点”控制模式,即可实现“一测多算”“一测多评”和“一测多控”的“面”控制模式。植物代谢途径与网通虹势见图2。

图2 植物代谢途径与网通虹势Fig.2 Metabolic pathways and network-mediated rainbow potential in plants

2.1 探究中药质量标志物与“网通虹势”代谢规律

中药复方疗效是建立在单味中药基础上按中医药基础理论依法组方遣药治病的结果,其作用体现多成分、多靶点、综合效应的特点,其物质基础研究不易,质量标准难以建立,质量标志物难以确定,无法严格监控中药加工全过程中的质量,且中药质量标志物的确定对中药药效物质研究、中药材鉴别及中药制药工程等影响深远;中药与生物体的“网通虹势”代谢规律将中药多成分的零散作用规律视为同母核群体的整体作用,可沟通微观单成分个体与宏观成分群整体,揭示中药在生物体内代谢物质、信息交流基本规律,进而揭示中药复方对人体的作用规律。通过系统分析中药质量标志物对中药开发的指导作用及其与“网通虹势”代谢规律的关系,尝试为中药质量标志物的确定提供思路。将大鼠分别iv 鱼腥草注射液和新鱼腥草素钠注射液后,血浆中检测出8 种共同代谢产物,而尿液中检出39 种;口服给药后,血浆中检测出16 种共同代谢产物,而尿液中检出12 种。鱼腥草注射液经iv和口服2 种不同给药形式后,血浆和尿液中分别检测出9、11 种共同代谢产物,而新鱼腥草素钠注射液分别检出8、17 种。由此可见,鱼腥草注射液和新鱼腥草素钠注射液iv 与口服后,在大鼠体内的代谢产物相同或相似,与原制剂挥发油成分结构类型相同,代谢途径相同。中药成分在生物体内代谢存在“网通性”。此外,原鱼腥草挥发油共45 种成分,大鼠口服鱼腥草挥发油与甲基正壬酮后血液中分别出现了53、69 种代谢产物,大鼠注射鱼腥草挥发油与甲基正壬酮后,血液中分别出现了52、42 种代谢产物;单成分与多成分给药,口服与注射给药,均产生了相同相似的代谢产物,α-蒎烯、β-月桂烯为各组共有的代谢产物,其中鱼腥草挥发油口服与注射血样出现共有代谢产物分别为18、13 个,分别占34%、25%;甲基正壬酮口服与注射血样出现共有代谢产物分别为17、15 个,分别占24.6%、35.7%,平均为29.8%,近1/3 的代谢产物为共同代谢产物。因此鱼腥草挥发油和甲基正壬酮在大鼠体内的代谢存在网通性,中药各成分之间的代谢与原药材成分代谢途径相关。

2.2 开展药用原植物体内代谢酶及多样性研究

采用3 种方法从3 个角度对蕺菜植株间的蛋白质进行多样性研究,即采用Ramagli 改进的Bradford法、SDS-PAGE 凝胶电泳法和双波长薄层扫描法分别研究其总蛋白含量多样性、蛋白种类差异性及各种类的含量变异性。发现53 株蕺菜蛋白条带的相对分子质量大多集中在6.5~97.2,蛋白种类差异性不明显,主要表现为条带颜色深浅不一;蛋白电泳条带扫描图的AUCT、MCRTT 和VCRTT 的RSD值分别为40.92%、6.01%、18.57%。本研究揭示了同一GAP 产地同一批次的鲜蕺菜植株间的蛋白质多样性,为蕺菜“节点代谢网络”的构建奠定基础,也进一步拓展了中药质量的稳定性研究。

2.3 中药燃烧焓、信息熵及生物熵的稳定性揭示其成分间的“虹势性”

根据生物热力学定律建立中药材的信息熵等状态函数关系式,并以大黄药材醇浸出物为对象,建立指纹图谱,计算生物熵和表观平衡常数,探讨诸状态函数的稳定性,验证“虹热性”规律。结果表明,全国9 个产地的大黄醇浸出物的相似度为0.079~0.677;色谱峰面积的RSD 值为21.11%~92.51%;而燃烧焓、信息熵、信息量、生物熵、表观平衡常数的RSD 值分别为2.259%、4.228%、20.190%、-2.254%、13.340%。全国各地大黄醇浸出物的燃烧焓、信息熵、生物熵是稳定的,由中药成分的燃烧焓等参数可构成中药成分的宏观物质质量体系。本研究根据生物物理学原理探讨生物间代谢的“虹势性”普遍规律,为建立完整的中药物质质量控制方法奠定理论基础。

2.4 探究了溶度参数、谱效学、拓扑指数等与中药宏观质量的联系

金银花和山银花在《中国药典》2015年版中的性味与归经、功能与主治、用法与用量上无差异,自《中国药典》2005年版将金银花和山银花分列,纷争不断。通过查阅国内外文献,从金银花和山银花的用药沿革、鉴别、化学成分、药理作用及质量控制等方面入手,探讨金银花和山银花的异同及质量控制的关键问题;为解决金银花和山银花的分合问题,促进中药材产业的发展奠定基础。以补阳还五汤为模型药方,探索有效成分群(部位)溶度参数的变化规律。方法用均匀设计、星点设计安排实验方案,用改良反相气相色谱法测定溶度参数值,用SPSS 软件拟合曲线方程。结果得出有效成分黄芪甲苷(X1)、阿魏酸(X2)、芍药苷(X3)、川芎嗪(X4)的溶度参数的递推方程为Y=-69.016+435.277X1X2+336.966X2X4+487.702X3X4-54.575X12-59.696X2X3(r=1.000,P<0.01);有效部位总苷类(X1)、总生物碱(X2)、总多糖(X3)的溶度参数的递推方程为Y=21.822+10.562X1+51.512X2-37.078X3+163.820X1X2-155.569X1X3-506.750X2X3-9.385X12+19.864X22+413.446X32(r=0.866,P<0.01)。本研究建立的递推规律方程揭露了中药单一成分与复杂体系间的必然联系及递推规律,为中药复方溶出规律研究奠定了基础。

2.5 创立一种羰基化合物的亲和色谱介质及其制备方法

一种羰基化合物的亲和色谱介质及其制备方法具体为以柱色谱硅胶为原料,在酸性环境中利用柱色谱硅胶分子中的羟基与硅烷偶联剂进行偶联,再经强酸水解得到表面含有羟基的活化硅胶,后加入含羰基的中药单一成分进一步反应,即得羰基类中药成分的亲和色谱介质。本法所得羰基化合物的亲和色谱介质可有效用于中药含羰基类化合物的亲和色谱柱层析分离分析,达到良好的效果[46-50]。如用本法成功制备了鱼腥草中甲基正壬酮的亲和色谱介质,并应用于甲基正壬酮的节点代谢网络研究。

3 结语

本文根据中药生命体的自然属性,结合复杂多变的中药多成分体系特点,提出并建立了中药宏观质量评价与控制的理论、方法与技术体系,实现了中药质量研究体系从“点”向“面”的转变,也实现中药与西药的质量研究理论体系的统一。

本理论体系廓清中西药区别,在中医药基本理论指导下研究中药“活体”的质量及其规律,即“循生物演化轨迹,析中药质量属性”能实现中药的自然属性与生命规律的统一,故具有很大的创新性、前瞻性、先进性与可行性,将对中医药现代化起到较大的推动作用。

所存在的主要问题主要有:(1)中药质量与生命科学息息相关,要阐释清楚中医药治病的生命科学机制还有一定的困难;(2)中药成分复杂、且多变不一,用简单的现有方法难以评价与控制,大量的数学知识、手段与模型还有待进一步突破;(3)有关生命科学的中医药理论研究还很缓慢,希望加快研究步伐。

本文先从基因多样性被动地解决中药材提取时浸膏得率不稳定、通过最小一次投料量理论体系控制其浸膏得率以解决中药质量稳定性问题;再根据中药原植物体内中药化学代谢途径、节点代谢或代谢网络,主动地“面”控制中药质量以达稳定。近年来,本团队在此基础上进一步提出了运用中药成分的拓扑结构、拓扑指数以及中药超分子气析理论构建中药的宏观质量,如此,全新的中药质量评价与控制体系将更加完善,助力推进中药现代化研究进程。

本法已成功应用了2 家企业单位的产品(驴胶补血颗粒、六味地黄丸)于生产中,用于系列中药配方颗粒和中药经典名方的开发,促进对药材提取工艺进行改进及产品质量标准提升,节约了生产成本;显著提升产品的质量及其行业竞争力;为人民群众提供了质量稳定、可控、安全、有效的传统中药,产生了较好的经济和社会效益。此外,本理论体系还推广应用到中药新药研究之中,对推动中医药事业、中药新药研究、开发与申报,保护与扩大中药资源、生态环境与品种、提升人民健康水平等方面将产生重要的作用。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突