1840—1885年越南使臣入清日记研究

姚 瑶,何氏锦燕

(红河学院,云南蒙自 661199)

越南汉文游记十分丰富,其中值得一提的是燕行使臣(团)游记。中越自宋代确定“藩属关系”后,两国间的交流日益密切。自1802年嘉龙帝恢复向清朝朝贡至1884年越法签订《甲申和约》,不再承认清朝为宗主国,前后历经八十余年,期间越南使团出使中国相当频繁。关于以邦交为目的①而出使中国的越南使团数量,主要见于《大南实录》、《钦定大南会典事例》等具有代表性的阮朝史著中,其中《大南实录》记载最为全面,使团数量为26个。[1]越南使团出使中国,除完成皇帝交付的任务外,还以多种形式将途中的所见所闻记录下来,为我们从侧面了解当时的中国提供了宝贵的参考文献。本文以李文馥的《使程志略草》(1841年),黎峻、阮思僩、黄竝的《如清日记》(1868年),范慎遹、阮述的《建福元年如清日程》(1883年)三部日记为对象,考察使团的任务及构成,梳理出三次出使的路线。在此基础上“借助异域之眼”呈现出日记中的“中国形象”。

一 使团的任务

使团燕行的使命可分为贺、谢、岁、请、奏、告、献、其他等八类,也即“贺寿、贺新帝登基”“谢恩”“岁贡”“请封或求封”“奏事或奏表”“告哀”“进献方物”和其他一些名目。[2]1841年、1868年和1883年的出使也不例外。

1841年的出使在《使程志略草》中记载,即“绍治元年辛丑正月”因“国孝事”[3]32,即去告哀明命皇帝驾崩。其实这个使团的情况比较复杂。1841年阮朝按例应向清朝岁贡,因此1840年明命皇帝命“海阳按察黄济美加礼部左侍郎衔充岁贡正史,兵部郎中裴日进改授太常寺少卿充甲副使,户部员外郎张好合加翰林院侍讲学士衔充乙副使。”[4]1841年也是清道光皇帝的六旬正寿庆节,明命帝又命兵部左侍郎阮廷宾改授礼部左侍郎充正史,潘靖、陈辉璞为副使,去为清道光帝贺寿。两个使团均已离开京都前往河内公馆等待出使。但1841年1月29日,明命帝驾崩,朝廷派李文馥为正使的使团前往北京告哀并为绍治帝求封。后清朝传信免了贺寿,朝贡留到下次。[5]所以阮朝就将潘靖、陈辉璞、裴日进等撤回京,留下阮廷宾、黄济美在河内等候[6],而告哀的使团则由李文馥率领前往北京。

1868年的出使在《如清日记》中没有交代目的,但我们可以从日记中找到蛛丝马迹。由于太平天国运动的缘故,阮朝向清朝的岁贡被迫中断三次,故阮朝决定派使臣前往北京例行朝贡,也将前三次的贡品补上。[7]其实除了岁贡,该使团还兼任了请求清朝出兵剿匪的任务。1868年9月26日,使团到达广西省城后停留十余日,期间一直在与广西官员交涉,其中与广西府台的第二次见面尤为值得注意。府台首先慰问使臣一路如何,“延坐款茶间,府台慰劳臣等一路辛苦,又问自富春以至关上,行程几何。臣等答谓:‘公事莫敢辞劳。自富春至南关肆拾叁帖,行程约贰拾肆五日。’”[8]118寒暄后双方进入正题,“许府台因言:‘昨日接受贵国请兵助剿咨文壹封……谕准冯提督管兵壹万,分为五路越境追剿。贵国应多派兵勇策应,并拨兵壹贰千余乡导’,又谓:‘大兵远征,应由贵国为讨买饷米接济军食。’臣等答谓:‘这等款,如承上宪大人咨到,下国自当妥办,期于共济。’少顷,府台谓:‘冬天水涸,陡河不便行船,应起陆三四日可抵全州。已另饬州员具船迎接矣。’”[8]118-119由此可知,阮朝通过咨文向清朝请兵剿匪,清朝同意派出兵马,但要求越南也要出兵协助,提供乡导,且为清军提供军饷。虽文中没有提及要剿什么匪,但《大南实录》中早在使团出发前便多次提到越南边境各省剿匪的情况[7]4、8、11、12,其中说到“今者清国土匪未平”,因此阮朝不仅打算派兵,还需“咨广西提督夹攻”。这里的“清国土匪”很有可能是太平天国运动失败后逃窜进入越南的残部。可见,阮朝的这趟出使除了岁贡,更是为了请求清朝出兵助其剿匪。

1882年4月法国再次侵占河内城,阮朝无奈之下寄希望于清朝出面与法国调停。因此派出了以范慎遹为钦差正使的使团出使中国。在日记中范慎遹提到“臣等奉往天津公干”,即“前往天津备问”[9]178。这也符合《大南实录》中有关此次出使的记载:“自河城有事,我经移书东督裕(名宽)、曾(名国荃),祈为妥料。至是曾督委招商局唐廷庚、省属马复贲、周炳麟等同燕派唐景崧(主事进士出身,奉密旨来我国探察)来问现情,并商应办事(有云:力征未见有余,理论或可排解)。经派述充钦差偕清官往呈东督,祈为转达。寻接李伯相电音邀我国大臣二三人往天津询问并商议法国之事,乃命慎遹等奉国书以行”。[10]可见范慎遹、阮述等出使的原因是李鸿章发电报要阮朝派人前往天津,目的是以便询问并商议法国侵占河内之事。纵观整篇日程,我们也看到范慎遹等多次与中国官员进行笔谈,包括李鸿章、张宫保在内,甚至在日程中还提到:三月十三日,收到马复贲的一份港报,报中说到越南南定省被法国占领。“将我国迫切现情,具缮禀文,递呈张宫保。”[9]207可见出使的任务是争取清朝帮助以与法国调停,并关注李鸿章与法公使宝海关于越南问题的谈判。

二 使团的燕行路线

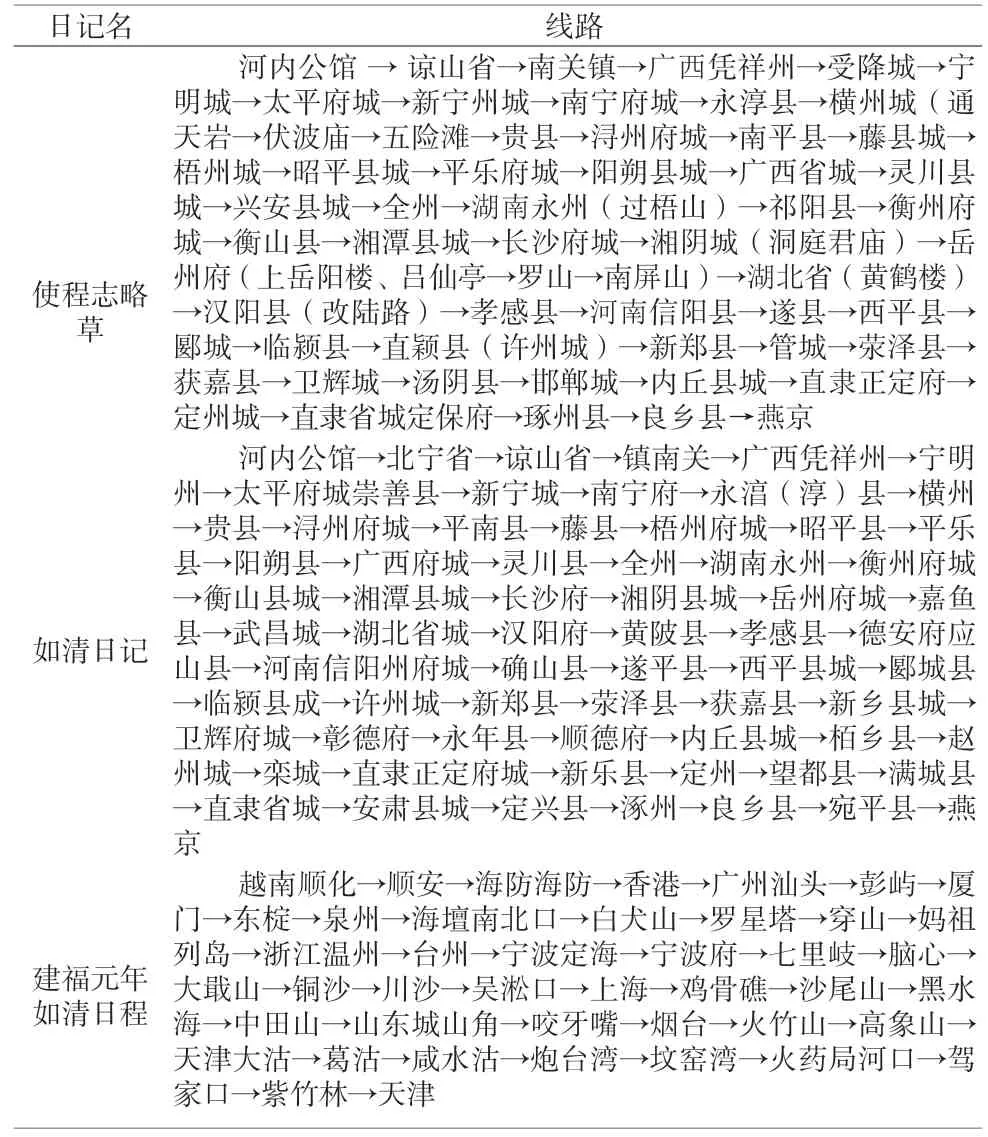

三篇日记都很详细地记录了使团的行走路线,根据文本内容,整理为“使臣入清线路表”如下:

表1 使臣入清线路表

由表1可见,李文馥和黎峻等人的路线基本一致,使团从京都顺化到河内公馆,而后从河内出发,过北宁省,经谅山省出镇南关,横穿广西省,再经湖南、湖北、河南及河北,最终到达北京。需要注意的是使团在广西境内花费的时间较其他省份都要长,李文馥于3月10日出关,5月17日到达全州,共约60天。而黎峻等“自南关至宁明州城,行二日……自宁明州城至梧州府城津次,共三十日,行十九日,泊十一日……自梧州府城至广西省城津次,共二十四日。行十八日,泊六日。自广西省城至全州城,共十三日,行四日,住九日。”[8]75-76从南关至全州共75天。究其原因:一是广西省地形较为复杂,陆路与水路结合,尤其是水路,受逆流、低水位等因素影响,行走比较费时。二是阮朝所进献的贡品需在桂林府经过审核、清点,检查无误后才能继续北上,审核的时间也相当长久。[2]52与前面两个使团的路线相比,范慎遹、阮述走的路线完全不同,使团不去河内城,而直接从京都顺化出发,到顺安,再到越南北部的海防,坐船经香港、广东、浙江、宁波、上海、山东,直到天津,一路海路。因此,其他两个使团花了将近三个月才到燕京,而范慎遹、阮述只用了一个月便到了天津。这除了越南的水路交通比以前发达外,也许还和范慎遹、阮述等为了抓紧时间前往天津办事有关。

三 三篇日记中的中国书写

(一)宫廷见闻记录

三篇日记中,《如清日记》数次写到了使臣在燕京参加外事活动的场景,为我们了解当时中国宫廷生活提供了难得的材料。

黎峻、阮思僩等到燕京后被安排在内务府的四译公馆。期间清同治帝曾多次到公馆面见他们。首次面见前一天,礼部的住客司来公馆移付皇上的旨意,要求次日使臣要在神武门瞻仰。使臣要在寅时“各具朝服随伴送员就神武门外伫候。卯刻,奉大皇帝驾至,臣等列跪道右瞻仰。礼部侍郎尊室绵宜奏越南使瞻仰天颜。奉玉音问我皇上好,礼部官代奏好。臣等叩谢,仍跪。驾过,店起,回馆。”[8]178-179午时尚膳司将羊肉和饼送到公馆,使臣穿着朝服拜领,接受皇帝的赏赐。除清同治帝首次向使臣问话外,后来的面见程序基本一致,可见面见有一套严密的礼仪。

黎峻、阮思僩等在朝贡之后留下来参加清同治帝万寿庆节。在记录中可以看到当时两宫皇太后崇高的地位:“大皇帝并两宫皇太后驾过,鼓乐作,奉敕宣召,仍照次列作。遥见正殿中间施榻一,上施青绸帐,两宫立帐前看戏,御前诸大臣、太监等趋侍如常,仪节极简易。方两宫驾过养性辰,乘步辇,百官、兵丁环立御道边,不闻有呵止遮拦者。”[8]200除众所周知的“垂帘听政”外,这段记录还让我们了解到慈禧太后和慈安太后的“垂帘听戏”,而百官却习以如常,可见这一幕对他们来说并不罕见。除仪节简易,当时的宫殿装饰也毫无奢华,甚至是非常简单:“宫殿规制极高广,而无锦绣珠玉之饬,殿壁窗槅,尽糊白纸,帘帐只用青布缘而已。”[8]200可见清同治帝时隔多年仍继续实行清道光帝的节俭精神,让黎峻、阮思僩等也感叹:“宣尊恭俭之化,盖宛然犹存!”

朝仪可以说是传统礼仪制度的最高形式,以此突出皇权至上的威严和“隆恩”。黎峻、阮思僩等记录下了他们在朝仪时的所见:“贰拾叁日寅初刻,臣等具朝服随四译馆大使陈焞、译字生翟作霖等就午门前直房伫候。辰刻,闻放炮声九,馆使、译字生等引到午门前右边排班(诸王及二品以上官班乾清门外,三品以下则班在午门外),辰午门正中门不开,门外亦无人赞唱。忽见前列人等匆匆跪叩,臣等据通事人等传言,亦随人跪叩。方礼拜间,见观者亦有拥挤行间,文员亦有混列右班,朝会大礼如此不整,亦壹异也。”[8]198-199万寿圣节,群臣朝贺,本来是一个庄严肃穆的活动,竟然让使臣觉得“朝会大礼如此不整”,可见纲纪松弛,朝仪混乱。“亦一异也”感叹也许不单是对清朝朝仪礼制之衰落,更以此为窥测清朝国运兴衰的晴雨表,暗含了对当时处于内忧外患交迫之中的天朝国力没落的悲叹。[11]

(二)西方势力的入侵及对清朝军事技术的学习

1840年第一次鸦片战争爆发,次年2月李文馥的使团从河内出发前往燕京。虽然李文馥未正面描写这场战争,但我们从记录中依然可以捕捉到一些与战争有关的讯息。按例李文馥每到一地,均会与当地主要官员通帖问好,每到一个省,更是会拜访当地高官,尤其是巡抚。然而,至广西省城桂林时,李文馥未能与当时广西巡抚梁章钜面见,原因是“广东有洋警,现在梧州驻扎。”[3]33此时英军正在攻打广州,因而广西巡抚在梧州驻扎,婉拒了李文馥的拜会请求。在交流的书帖中,梁章钜还说“使部进省,凡事自有藩台妥办,不须叩嘱”[3]34,使部进了广西省之后,事情都有藩台妥当安排,不必事事上报。可见当时时局紧张。而后与广西官员拜访时,李文馥描写了巡抚差遣来送帖子的人是“戎伏仪卫,军容甚肃”[3]34,“肃”字让我们感觉到当时的紧张气氛已经从广东蔓延到广西。

1842年英国强迫清政府签订《南京条约》,中国开始沦陷为半殖民地半封建社会。鸦片战争后,西方国家大量向中国输入货物和资本。第二次鸦片战争后,清朝被迫签订了《北京条约》,增开了南京、汉口等九个通商口岸,这些被黎峻、阮思僩等记录在其日记中。1868年12月初三,使团回程时到达汉阳县,因天气寒冷,使团想过汉口时停泊旬日购买寒服,却遭到当地官员拒绝:“该县员辞以汉口现有西洋国人居商,使部不便处此。省宪主意已定不听,其土仪壁谢。嗣护贡道台李均到馆拜会,再以情告,该员亦以身是来客不能作主为言,且出郭督部帖,言使部不可久留。”[8]145-146拒绝的理由是有西方人在汉口,使部不方便停留,甚至连使部护贡的道台都推脱自己是客人,不能做主,还出示当时湖广总督郭柏荫的帖子说使部不能在汉口久留。从这段文字看,当时汉口是西方人居住并经商较为集中的地方,可见西方势力入侵已深入中国内地,而当地官员尽可能阻止其他国家使团与其接触。

如果说1841年李文馥只是听闻广东有洋警,至1868年黎峻、阮思僩、黄竝想到汉口购买衣服被拒,被告知汉口已成为西方人居住经商的港口,那么到1883年范慎遹、阮述在前往天津的路上及在天津时则亲身感受到了西方势力已深深地侵入了中国社会。在上海,他们看到租界:“分为三界(美界、英界、法界),诸国人受租开商。”[9]1911845年上海英租界设立之后,美租界、法租界也相继辟设。而外国人在上海可以自由地经商,才有“受租开商”之说。

清政府在内忧外患的情势下,洋务派于19世纪60至90年代开展了一场引进西方军事装备、机器生产和科学技术以挽救清朝统治的自救运动。阮述与其随从曾去参观清军在海上的会演,并记录得极其详细:“臣阮述带随属黎贞、杜富足往北门外窑窝处,看诸练军营演洋枪阵。是处会演四营(中前右并护衙)。每日早晚二,兵数共二千人,戎服皆着黑色,足穿黑靴,步武皆与洋人无异。操演之法,或分为渔队(每队约百人,每十人有什长,一百人有哨长),或列为雁行(为三行,每行不及七百人)。有辰同立,有辰前一行坐,后二行立,一齐放射。其间举手动足,开机纳弹,一皆灵捷、谙闲,盖有合千人而如一焉。其总教为查子和,前往法国学习四年回,依法训练……邀臣等同坐观操,日暮方回。”[9]212-214可见当时中国成为越南了解近代西方科学技术的重要窗口,从而反映出阮朝君臣意欲仿效中国开办洋务以图自强的内心写照。[11]67

(三)人民生活的苦困

关于当时中国人民的生活,《如清日记》与《建福元年如清日程》的记载极为简单,只有寥寥数句,却体现出清代人民生活的不易。1868年黎峻、阮思僩、黄竝等在回国的路上遇到长江大水,尤其是“自沔阳州泮河口以往,汛水涨溢,堤条决溃,民田处处淹没,居人多于堤上移家避水”[8]240。荆江决堤,洪水将田地淹没,种植的农作物也遭到惨重的损失。不仅如此,人民没了住所,只能上堤避水。虽是天灾,也是人祸。若地方官员能够注意水利设施的修建及保养,洪水不至来势汹汹,导致人民生活如此艰难。

1883年,阮述在天津看到了粮食种类极多:“天津粮食名目甚多:黍稷、大小麦、高粮、玉米、米等类,若江南则稻米,间有高地,春间播,秋间收稻。”[9]293-294但是“天津人民穷苦,故多食杂粮,取其价值贱耳。”[9]294天津粮食的种类如此多,但是人民大多只能吃杂粮,只因其价格便宜,可见当时天津人民的穷苦。

(四)自然景观与人文景观的描写

使臣在前往北京途中见到了中国各地的风景与人文景观,并将其所见记录下来,使我们仿佛亲眼见到中国大好河山与悠久的历史文化。

李文馥对沿途自然景观的记录、描写颇为仔细。过广西花山时记录如下:“经瓜辰塘,对岸有大花山。山腰石色如丹,有人马旗鼓之状,俗称黄巢兵马山。”并注释:“舟行至此,初认之,如画工描写者,第自水面至山腰,高二十丈许。山势如壁,山形如覆,恐人力无所施功,况所画朱色,安能久而不变?再认之,石质本红,又似乎石之筋络者,则象形酷肖,队伏整齐,叚叚皆然,恐造设未能如工。细询之老通事,则云:‘相传黄巢败走时,所至辄剪纸为兵马旗鼓之形,用飞符散粘于空壁间,一咒念皆为神兵,未及咒者,遗形至今尚在。’”[3]18-19通过文字我们可以了解花山的景象:岩画高大约二十丈,呈朱红色,形状为“旗鼓人马之状”。他也探讨了岩画形成的原因:初看以为是人为,但是岩画的位置比较险峻,并且画色不可能持久不变;细看又觉得若是天然的,又不可能如此对仗整齐;而老通事则解释为黄巢败走之时剪纸造神兵的传说。广西境内水路惊险难走,如过孜起滩之时:“滩石横树高低,巨小希列,散乱于江流间,水流激石,其声彭彭。舟行迂曲,东趣西避,令人毛骨具凛。申刻,历五险滩,无恙。使船与长送官船,各具清安道喜。”[3]29水滩中的石头散乱在水中,横竖高低大小不一,水势又急速。船过时迂回曲折,要快速地避开,令人觉得毛骨悚然。相比较李文馥对沿途自然景观的详细记录,范慎遹、阮述因为走的是海路,只是偶尔记录到沿途的风景。从广东至香港的路上,因遇到“风水皆逆、波涛沟湧”,使团都感到“人多呕吐,竟夕不能寐”,使人疲惫不堪。第二天,“天色阴晴,逆风稍退”,他们才注意到沿途的风景:“东南望见遥山一条,隐在云雾中。午牌至澳门洋分,西望马羔山,东望万山,舟行当中,颇觉平稳。”[9]181

除自然景观外,使臣也际遇众多名胜古迹。李文馥的日记详细记录了所到之地的寺庙庵观,且均会停留并准备祝文和贡品祭祀,甚至还记录了庙观的特点及与其相关的故事。如过横县伏波庙时记录如下:“庙在江之右岸,树木阴森。自津次历级而上,门外有二石狮,左右有钟鼓楼,二力士像。再进,有左右廊,庙正中极其壮丽,深处奉伏波神像,木像魁伟,戎装甲胄,一望凛然。庙中扁额所题,如‘东汉一人铜柱高勋’等字。庙后有马少爷祠,伏波之子也。凡祭祀礼用羹献,询神所好也。又津次有一木段,腰围约二尺,长六尺许,经已断伐器有似棺木者。木最灵,江流不转,人有犯之者,立死。相传伏波南来时,见铁木酷爱之,令断为棺,以为身后之用。适至北还,带将不便,仍弃之。其后木亦随而北流,直至庙前而止。凡行船过此,钱纸以祷。”[3]27-28李文馥对伏波庙庙前、庙中、庙后进行了全方位的详细描写,甚至还记录了庙外据说与马援有关的一段木头的民间传说。在岳州,李文馥描写了岳阳楼:“西门有岳阳楼三层。上层奉吕仙,扁浪吟飞过,楼外湖山者多。下层扁刻范文正记文。楼左有仙梅亭,又有岳武穆殿,规制宏丽。旁塑秦桧夫妻、万(俟)卨,各对跪受勘。”[3]57在武昌也留下了对黄鹤楼的记录:“……制极壮丽。传是费祎骑鹤升天之处,即寉浩(崔颢)题诗、李白搁笔故事。楼中一层奉费公吹笛骑鹤像,二层奉吕仙像,后有仙枣亭,枣根犹存,又有睡仙亭,奉吕仙睡化卧像。登之者,一望畅然,清风入骨,其繁华都会之盛,真为大观云。”[3]60李文馥的这些描述再现了岳阳楼、黄鹤楼的结构,尤其是大火之前的黄鹤楼。同时,还附上岳阳楼对联、吕仙亭联、黄鹤楼诸联、睡仙亭对联。他记录的岳阳楼对联、吕仙亭联在如今的岳阳楼已经消失,有些也不见于《岳阳楼志》《岳阳楼诗文》,足见其价值。

(五)城镇情况的记录

每到一个城镇,李文馥都会记录其历史沿革或特点。如对宁明城的记录:“按:宁明州,唐为思明,宋隶永平,元改县州同此。思明路,明又改思明府,清改宁明州,属太平府。州城临江,西门前有铜柱,东有水月庵,南有太子井。屋舍颇稠,船艘亦聚集。自南关至此,可称为小小都会。城距府莅一百二十里。江口上流,从本国谅(山)省之安博、禄平州来,曲折萦回二十余里,至眙州合乎漓江,是则左江。云太子井,或云元太子南侵时战败,因渴掘井得泉,故名。”[3]16李文馥不仅记下了宁明城各朝代的名字和行政级别,还特别指出其地理位置与越南谅山省安博州、禄平州接壤,其特点是西门有铜柱,东有水月庵,屋舍较多,人员密集,从南关至此可算是一个小小的都会。对于长沙,他是这样记录的:“按:长沙府,属贡荆州之域,旁有小星曰长沙星。汉曰长沙,晋曰湘州,唐潭州,宋武安,元天商,明长沙,清因之。是为湖南省城,内亭台寺观甚多。南门街有贾谊庙,即故宅处,扁题‘忠谋远略’,后奉屈原像,扁‘独醒堂’。城北有关公庙,即公与黄忠交战故处。江中洲有岳麓山,上有书院,宋理宗时,扁曰‘岳麓书院’,又有道乡台,即宋邹浩夜访僧处,又有四箴亭,石刻程子四箴。江山奇景,为南楚大观云。又有横渡过洲者,不用钱,号为义渡,横扁一义渡亭,岸左右雨山,号为两龙争珠。”[3]54-55李文馥对长沙的描写甚为详细,包括地理位置、历代的称呼,同时还讲述了长沙城内的亭台寺观等人文景观,并感叹其奇景为“南楚大观”。

同是描述城镇,四十年后范慎遹、阮述等人带给我们的却是完全不同的感觉。他们在出使途中停留香港、上海和天津,对三个城市均有记录。范慎遹、阮述是这样描述香港的:

“是处重峦叠嶂,一海中一岛耳。自英国人管辖四十余年,撮择其中最高山者,设庯开商,分为上中下三环,楼台参差,道路平洁,真一都会也。”香港山峰环绕,被英国人分成三环,是一个通商的大城市。而上海则比香港还胜数倍:“是处属江苏省,有上海县衙在此。县之东北,有沙土新培一顷(由沿江岸而边海)……车马往来,商船凑集,道路整洁。”[9]191-192如果香港、上海在他们眼中是一个极为热闹的都市,但天津却不是:“城有二重,砖城之外又有土城……城之内外民户商庯杂居,道路不甚平洁。”[9]196天津城外是土城,居民和商户混杂而居,而且与香港、上海不同,天津的道路不太平整干净。可见,当时的天津人员复杂,经济、市容市貌也没有其他两个城市好。

总之,通过三部日记的内容,依着“跳出中国而又反观中国”的观测点,我们对近代以来至中越藩属关系结束的一段时间里中国社会有了较为系统的了解。我们发现三部日记内容丰富,材料翔实,透过日记,我们了解了使臣视野下与宫廷相关且难得一见的记录;感受到了使臣眼中中华壮美雄奇的自然景观与历史悠久的人文景观;看到了近代以来西方势力对中国社会的入侵及在此背景下的师夷长技以制夷的西化的军事训练;看到了使臣对晚清时期城镇情况的记录,包括城镇的历史沿革,都市的景观,甚至看到了重重压迫下人民生活的苦困。

注释:

①除邦交外(前往北京),越南亦会因公务而派使团前往两广、云南,或者去广东、香港采购货物等。

——明清朝鲜使臣汉诗整理与研究(20BWW023)