经双腔引流管大容量灌洗并持续负压引流用于感染性胰腺坏死的疗效分析

党军强,贾亭街,张志强,龚新利,王浩瑜,任彦顺

党军强,张志强,龚新利,王浩瑜,任彦顺,铜川市人民医院肝胆胰脾外科 陕西省铜川市 727031

贾亭街, 兰州大学校医院普通外科 甘肃省兰州市 730000

0 引言

感染性胰腺坏死(infected pancreatic necrosis,IPN)是急性重症胰腺炎(severe acute pancreatitis,SAP)的重要死亡原因之一,患者的病死率高达10%-30%[1].早期主要死亡原因是器官衰竭,而晚期主要死于感染相关并发症[2].通常采用开腹胰腺坏死组织清除及术后灌洗的治疗方法.近年来,基于微创技术的升阶梯治疗方法用于IPN的治疗证明是有效的[3],而经皮穿刺置管引流(percutaneous catheter drainage,PCD)是升阶梯治疗方法的基础.无论采用哪种方法,术后残余感染性坏死组织的引流仍是临床上的难题.已有多种术后胰周冲洗引流方法的报道,其中小网膜囊灌洗引流应用较广.本研究采取胰周双腔引流管大容量灌洗并持续负压引流清除急性胰腺炎术后残余坏死组织,并与同期采用小网膜囊灌洗引流的患者相比较.现报告如下.

1 材料和方法

1.1 材料 回顾性分析2015-06/2019-06铜川市人民医院肝胆胰脾外科收治的57例行手术治疗的IPN患者的临床资料.所有患者均有明确的SAP病史,研究已经过伦理委员会批准,均签署《治疗方案知情同意书》.有以下一种或多种情况者纳入IPN:(1)计算机断层扫描(computed tomography,CT)有气泡征; (2)伴有明显腹痛、持续发热、降钙素原、C反应蛋白、D-二聚体等实验室检查指标升高,以及有全身炎症反应特征且排除其他感染病灶者; (3)通过细针穿刺或胰周引流液或坏死组织中发现细菌.

1.2 方法

1.2.1 基本治疗:所有患者按照《中国急性胰腺炎诊治指南(2019)》[4]进行规范化治疗,以维持患者血流动力学稳定为基本目的.主要包括:积极的早期液体复苏、维持水电解质平衡、以肠内营养为主的营养支持、器官功能支持、抑制胰酶活性及分泌、针对胰腺坏死积液合并感染,根据引流液培养结果合理选用抗生素.

1.2.2 手术指征:对于发病时间大于2 wk,虽经积极调整抗生素,脓毒症难以控制甚至加重者; 出现血流动力学改变或多器官功能障碍综合征; 有胃、十二指肠梗阻、胆道梗阻; 出现胰瘘等严重并发症.

1.2.3 手术方式:采用气管插管全身麻醉,取上腹正中切口,切除有严重坏死与水肿的大网膜,充分暴露清创区.切开肝结肠韧带、脾结肠韧带,游离结肠肝曲、脾曲.钝性清除坏死胰腺组织及胰周脓液和大部分感染性坏死组织,术中放置胰周冲洗引流管,术毕常规缝合腹部切口.胆源性胰腺炎患者术中均行胆囊切除术,联合胆道探查T管引流术.

1.3 术后冲洗及引流

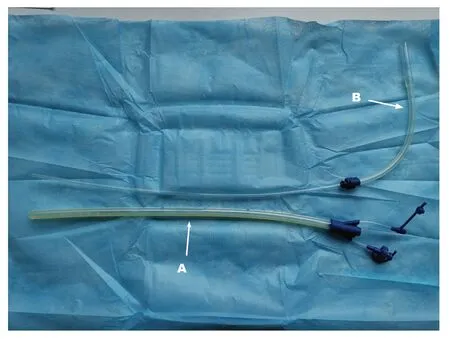

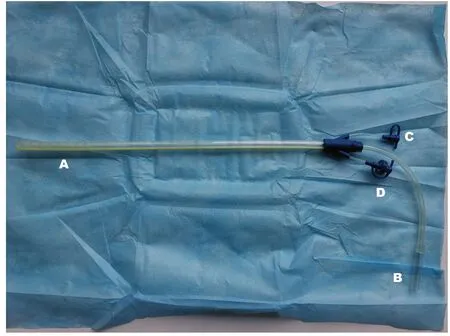

1.3.1 双腔引流管组:“双腔引流管”(如图1、图2)由外套管(A),中心抽吸管(B)、连接灌洗液的冲洗管(C)以及带0.45 μm混合纤维素酯滤膜(mixed cellulose ester,MCE)的进气管(D)组成.外套管侧孔的直径为5 mm,数量为14-30个,具体取决于管的长度.取2根26 Fr双腔引流管,分别标记为1、2号管.1号管自左上腹腹壁戳孔置入腹腔,沿脾门及胰尾上缘至胰体上缘区域,尖端至胰头上部.使1号管形成一根贯穿于胰腺上缘的引流管,沿胰腺走行横置于胰腺上缘残余坏死腔内.2号管自左中腹腹壁戳孔置入腹腔,经小肠系膜根部左侧戳孔置入胰体尾下缘腹膜后残余坏死腔内,尖端经横结肠系膜前叶根部置于胰头下缘,并确认侧孔均位于胰体尾下缘腹膜后腔内.使2号管形成一根贯穿于胰腺下缘的引流管,并沿胰腺走形横置于胰腺下缘腹膜后残余坏死腔内.术后B管接床旁负压引流瓶,负压保持不低于-0.02 MPa,持续引流; C管接0.9%氯化钠灌洗液; D管保持开放状态.于术后24 h内开始间断性灌洗,通过C管给予250 mL生理盐水,每天两次,每次1-2 h.期间,观察灌洗液的回流量,如果灌洗液的回流量少于滴注量的80%,则应停止灌洗,单纯负压引流,在48 h后重新开始灌洗.当灌洗液的回流量大于70%时,可在3-4 d内逐步增加灌洗液量至24 h内2.5-3 L.灌洗液要间断性缓慢给入,如果患者感觉胸闷或腹胀,应停止灌洗并放慢静脉输液速度.灌洗至少持续2 wk,当引流液中的坏死组织碎屑减少,引流液清亮时,可逐步减少灌洗量直至停止灌洗.

1.3.2 普通引流管组:取4根26 Fr硅胶引流管,分别标记为A、B、C、D 管,尖端剪侧孔4-6个/根,孔径与引流管直径相当.术中分别通过胰头及胰尾上下缘安置于小网膜囊腔.A、B管在胰腺上缘,C、D管在胰腺下缘.A、B管分别自左右上腹腹壁戳孔引出; C、D管分别经左右中腹腹壁戳孔引出.A、B、C、D管口分别连接普通引流袋置于床边,距离腹壁约10 cm处穿刺引流管置入输液器,并连接0.9%氯化钠灌洗液.在术后24 h内开始灌洗,首先夹闭B管远端,开放B管输液器开始灌洗,250 mL等渗盐水,每天两次,每次1-2 h; 同时关闭A管输液器,保持A管引流通畅,依靠重力作用引流胰周区域; 2-3 h后交换A、B管操作,实施反向灌洗及引流.同样方法,实施C、D管灌洗及引流.灌洗持续2 wk后,逐步将冲洗引流改为单纯引流.

对于引流液为血性或出现肠内容物的患者,灌洗期间病情恶化的患者,则应停止灌洗.拔管指征:对于临床症状好转和CT复查提示胰腺坏死组织基本消失; 引流液<10 mL/d; 引流液淀粉酶<100 U/L; 引流液细菌培养阴性的患者可拔除引流管.

1.4 观察指标 记录IPN患者围手术期基本信息:年龄,性别,胰腺炎病因; CT严重指数(computed tomography severity index,CTSI); 患者疾病严重程度; 入院时,急性生理与慢性健康评分(acute physiology and chronic health evaluation,APACHEⅡ)以及术前白细胞(WBC)计数.术后14 d急性生理与慢性健康评分,持续器官功能衰竭逆转数,持续引流天数,术后严重并发症(肠瘘、胰瘘、大出血、肺部感染、胰性脑病),再手术率以及胰周引流管是否通畅.手术时间,术中出血量,住院时间,术后ICU入住时间以及住院期间死亡率.根据最新的国际共识[5]定义3种器官系统功能障碍:心血管(需用正性肌力药),肾(肌酐≥171 μmol/ L)和呼吸系统(PaO2/FiO2≤300 mmHg).持续性器官衰竭定义为:同一器官系统持续48 h或更长时间的器官衰竭.腹腔引流管引流出胃肠内容物或粪样物时,诊断为胃肠道瘘.胰周引流液或胰周引流管管周渗液的胰淀粉酶含量超过血清胰淀粉酶含量的3倍时,诊断为胰瘘.在持续冲洗状态下,单根胰周引流管引流量≥500 mL/12 h,视为此引流管通畅,否则视为此引流管不通畅.

统计学处理用SPSS 20.0软件进行数据分析,结果用mean±SD或(%)表示.通过独立样本的t检验对连续性变量进行统计学分析; 用χ2检验对分类资料进行对比性分析,Fisher确切概率法对小样本的分类变量进行对比统计分析.所有计算均基于双侧检验,P<0.05认为差异有统计学意义.

2 结果

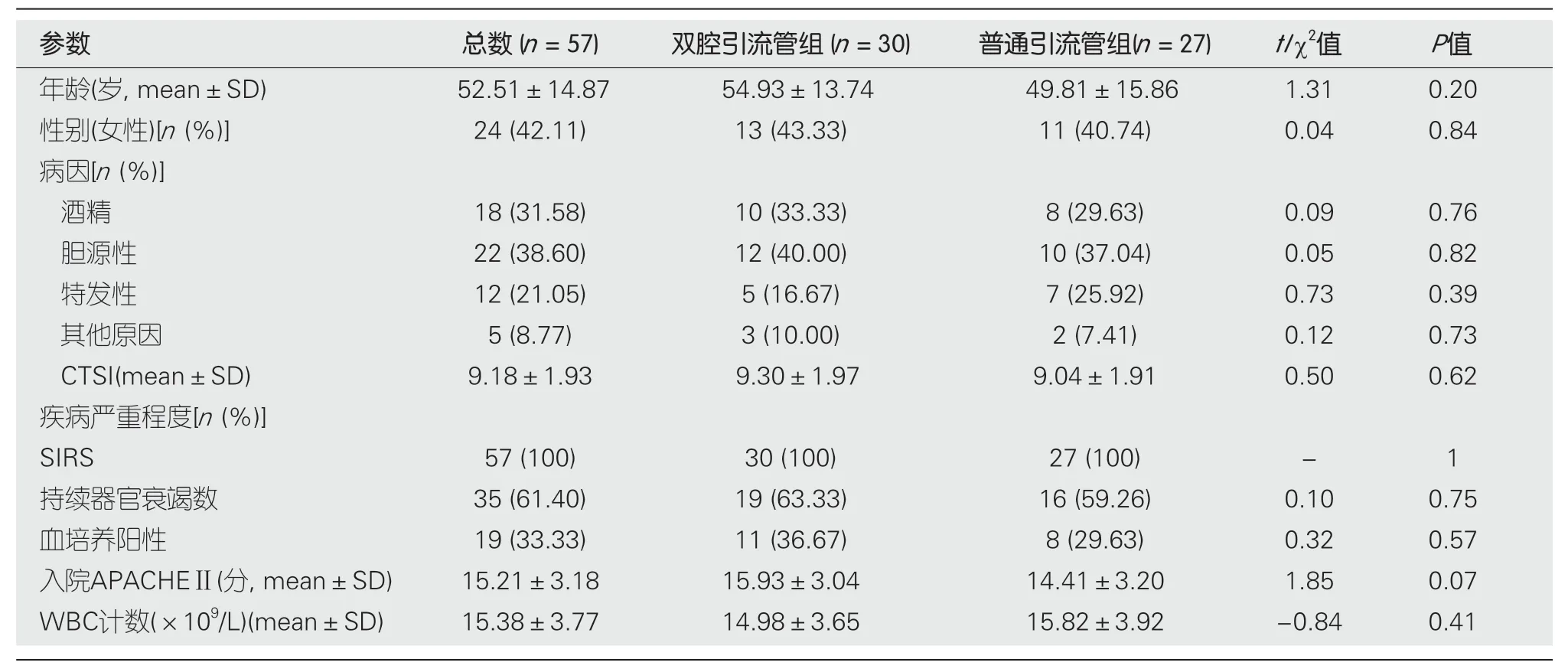

2.1 一般资料 共57例感染性胰腺坏死患者接受了坏死组织清除术.其中双腔引流管组30例,普通引流管组27例(表1),两组间性别、年龄、胰腺炎的病因、CTSI、疾病严重程度、入院时APACHEⅡ评分以及术前WBC计数均无显著差异.但入院时所有患者均有全身炎症反应综合征,超过一半的患者有持续性器官功能障碍(61.4%).此外,有超过三分之一的患者血培养阳性.

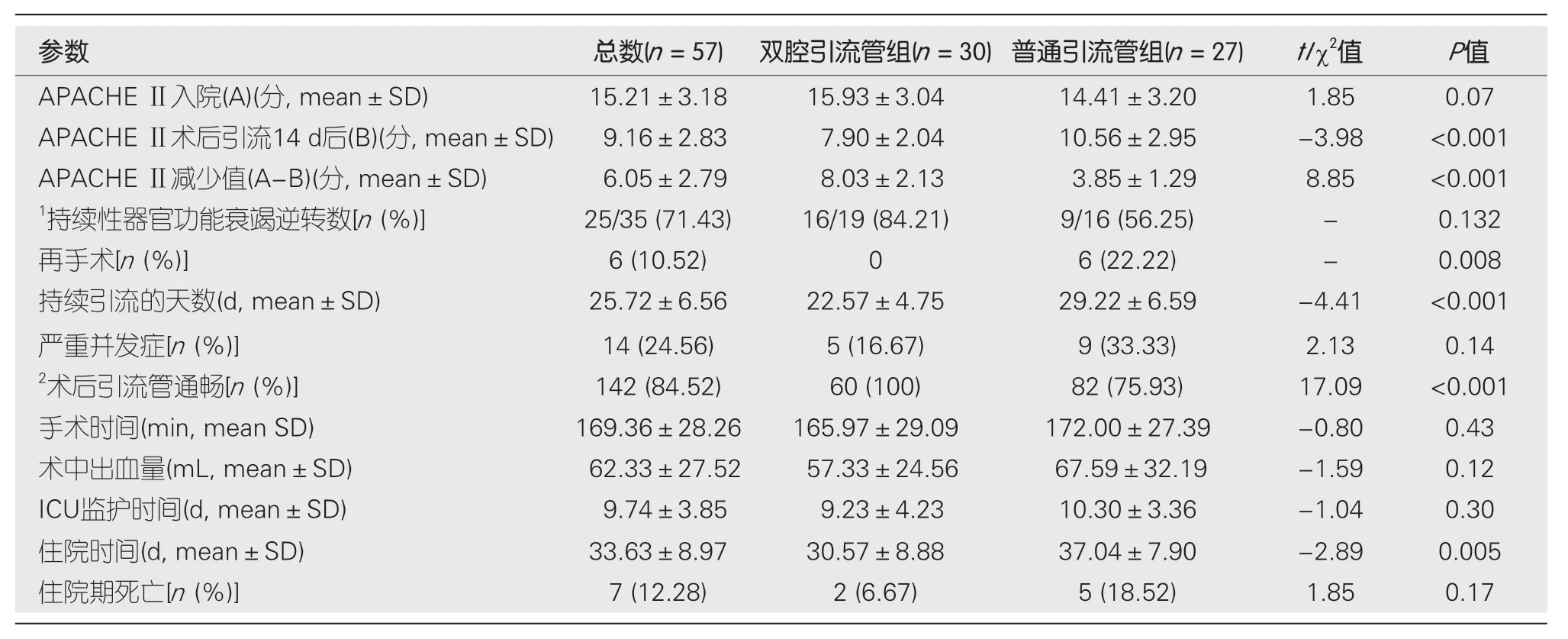

2.2 手术及疗效 两组患者手术时间及术中失血量,无显著差异(表2).并有22例胆源性胰腺炎患者行胆囊切除术或胆道探查术.入院时两组患者APACHE Ⅱ评分无显著差异,术后引流两周后双腔引流管组APACHE Ⅱ评分明显低于普通引流管组,APACHE Ⅱ评分的平均降低幅度也更高(表2).两组患者持续性器官功能衰竭均有显著逆转,但逆转率没有显著差异,术后无新发器官功能衰竭患者.普通引流管组患者住院时间更长,但ICU监护时间两组间无显著差异.

2.3 术后并发症 两组患者术后严重并发症发生率及死亡率相当(表2).双腔引流管组无再手术病例,术后严重并发症5例(2例死亡),其中2例胰瘘经胰周引流后治愈,1例胰性脑病治疗后好转.1例横结肠瘘患者死亡,1例老年患者(76岁)死于呼吸道感染并发慢性阻塞性肺疾病引起的呼吸功能障碍.

普通引流管组术后出现严重并发症9例(5例死亡),1例切口脂肪液化,再手术6例.严重并发症包括:胃肠道瘘2例,其中1例结肠瘘患者行造瘘后合并多器官功能衰竭死亡,1例十二指肠瘘,充分引流后好转; 术后胰瘘4例,3例引流后好转,1例合并急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome,ARDS)死亡; 腹腔出血1例死亡; 胰性脑病1例死亡; 术后重症肺炎并发多器官功能衰竭1例死亡.

2.4 术后引流情况 双腔引流管组术后第一天即冲洗引流出坏死组织及脓性液,持续负压引流5-14 d,引流量达高峰.术后2 wk起负压引流出的坏死组织和脓性液逐渐减少.普通引流管组,术后第一天即冲洗引流出坏死组织及脓性液,术后第5天起,引流量逐渐减少,术后第7天出现引流管堵塞现象.同双腔引流管相比,普通引流管持续引流的时间更长,更容易堵塞.

3 讨论

在这个回顾性研究中,我们将57例接受手术治疗的IPN患者分为双腔引流管组和普通引流管组,回顾性分析并评价了经双腔引流管大容量灌洗并持续负压吸引治疗IPN的作用.总的来说,与经普通引流管灌洗组相比,经双腔引流管大剂量灌洗并持续负压吸引患者术后恢复快,住院时间短,管腔不易堵塞,能够更早的拔除引流管.

现代外科治疗IPN以创伤递升式分阶段治疗理念为指导,呈现出微创化,阶段化、多学科化及专业化等新的特点与转变.尤其是IPN持续发展,导致多器官衰竭时常需要其他学科的支持与配合,转为多学科综合治疗协作组模式.尽管有报道称仅用抗生素就可以成功治疗感染性胰腺坏死,但大多数患者仍需进行手术治疗[6].清除或封闭式引流胰腺或胰周感染性坏死组织,能降低术后并发症发生率、再手术率和死亡率.手术清除坏死组织后持续闭合性小网膜囊及腹膜后腔隙冲洗引流,清除残留坏死组织和碎片的效果优于[7]开放式引流,单纯封闭式引流或有计划的多次清创引流术.自从Freeny等[8]首次描述PCD在重症和中重症急性胰腺炎治疗中的作用以来,PCD越来越多的被用于治疗重症急性胰腺炎.但是这些引流方法均存在引流不充分,引流管容易堵塞等问题,部分患者需要多次手术和重置引流管.Santvoor等[6]报道,约2/3的患者仅靠引流无法治愈,仍须行外科清创方能治愈.即便外科干预延迟至理想时段开展,其手术相关性风险仍不容轻视.因此,早期判断、筛选倾向于外科清创的病人极为重要,既有利于医疗资源的合理分配,又有利于尽早开展主动性干预以增强病人生理储备.有关外科清创必要性的预测,各家报道不尽相同:多器官功能衰竭及囊实混合性病灶是相对统一的两项危险因素[9].

胰周双腔管大容量冲洗并持续负压引流技术避免了术后引流管堵塞问题,临床操作简单,适合于IPN患者的术后引流.间断用生理盐水冲洗引流管以防止其堵塞已成为普遍做法[10].另有报道建议通过引流管注入链激酶来溶解坏死的组织[11].但是,大多数研究是通过引流管行小量的灌洗,只是为了保持其通畅性.在本研究中,我们已经证明,与普通引流相比,通过双腔引流管进行大容量灌洗具有优势.

表1 双腔引流管和普通引流管患者的基本特征

表2 双腔引流管和普通引流管患者的术中及术后情况比较

以往为常规手术术后患者放置双腔引流管是以便于术后进行连续的“主动”引流及便于冲洗.近年来,双腔引流管成功地应用于感染性胰腺坏死的治疗.由于双腔引流管可经腹膜或后腹膜进入坏死区,引流路径可以像PCD一样多变,不仅提供了持续灌洗的途径,而且提供了更大流出通道,以便坏死组织流出.经过术后大容量生理盐水灌洗以及持续负压引流,可以更加有效并彻底的清除坏死组织,并能有效的防止引流管堵塞.因此,双腔引流管的应用将会更加广泛.

虽然双腔引流管与Raraty等[12]人描述的非常相似,但双腔引流管结合大容量灌洗并持续负压吸引有诸多优点.第一,引流通畅,引流范围广.外套管同内置冲洗管(如图1)可形成“引流系统”扩大持续主动引流的范围.套入式引流管经冲洗管灌洗,能确保引流管腔通畅,坏死组织进入引流管侧孔就能够被及时冲洗排出,避免了管腔堵塞.而且在持续负压引流过程中,进气管D(图2)能防止因负压吸引而导致外套管塌陷与内引流管吸附在一起,从而保证引流效果; 而且能避免持续负压吸引中,外套管同周围组织吸附而造成的副损伤.在冲洗并持续负压引流过程中,观察到引流袋中收集到大量坏死组织碎片和组织颗粒,提示嵌顿于引流管侧孔的较大块坏死组织在持续负压吸引下脱落、破碎并引流排出.第二,引流效率高并使感染局限化.双腔引流管外接负压持续引流,负压维持在不低于-0.02 MPa,变“被动引流”为“主动引流”.感染性胰腺坏死周围存在大量坏死组织碎片及脓液,持续负压吸引能够有效地将这些非均质的液体和固体混合物引流出腹腔.在大量灌洗液的稀释下,胰周坏死及脓性组织被稀释并排出,减小了毒素再吸收,有利于持续性器官功能衰竭逆转.在持续负压作用下,胰周冲洗液局限于引流管周局部区域,而不是向小网膜囊腔及大腹腔扩散,进一步避免了坏死组织扩散和毒性代谢产物的吸收.第三,安全性高,双腔引流管为一密闭式套管,进气管口(如图2)有0.45 μm的MCE,可有效的将微生物截留去除,避免了冲洗及引流时医源性感染的风险.第四,有利于组织创面修复.已经有研究表明,早期和主动的在渗漏部位保持通畅的引流,使坏死的空腔在短时间内塌陷,从而控制胰腺分泌物的渗出[13].局部组织胰液浓度低,有利于破裂小胰管的闭合.清洁的胰腺创面、坏死脓腔内细菌含量低,为创面的修复提供了条件.

图1 双腔引流管各组成部分示意图.由可拆卸的2部分组成.A:直径在18到36Fr之间的塑料盲管.根据管的长度,盲端沿管有14-30个侧孔,每个侧孔的直径为5 mm; B:内部的塑料排水管,用于连续负压排水.B的直径约为A的一半.

图2 双腔流管组合示意图. A:外套管; B:内置的塑料排水管,其外部接口连接负压,用于连续负压排水; C:连续输注灌洗液的冲洗导管; D:进气管,外口为0.45 μm混合纤维素酯滤膜.

4 结论

总之,经双腔引流管大容量灌洗并持续负压引流可有效治疗IPN.它能够改善与IPN有关的器官衰竭,使患者临床获益,而不会产生不可预料的风险.但由于本研究样本量少,故对于此方法是否能降低IPN患者术后死亡率,仍需大样本的临床研究来证实.

文章亮点

实验背景

感染性胰腺坏死(infected pancreatic necrosis,IPN)病情复杂,并发症多,死亡率高,是急性重症胰腺炎(severe acute pancreatitis,SAP)主要死因之一.当前,仍多采取手术治疗,术后放置引流能够改善患者的疾病严重程度及器官功能障碍.然而,术后残余感染性坏死组织的引流仍是临床上的难题.已有多种术后胰周冲洗引流方法的报道,但是这些引流方法均存在引流不充分,引流管容易堵塞等问题,部分患者需要多次手术和重置引流管.

实验动机

本研究采取胰周双腔引流管大容量灌洗并持续负压引流清除IPN术后残余感染坏死组织,并与同期采用普通引流的患者相比较.

实验目标

研究胰周双腔引流管大容量灌洗并持续负压引流效果是否优于普通引流管,并且对其差异性进行分析.

实验方法

纳入铜川市人民医院肝胆胰脾外科收治的行手术治疗的IPN患者,根据术后引流方式分为双腔引流管组和普通引流管组.对比分析两组患者引流效果及两种引流方式的优缺点.

实验结果

普通引流管组IPN患者死亡率高.而双腔引流管组IPN患者病情恢复更快(APACHEⅡ评分减少幅度更大),且无再手术病例,住院时间更短,引流管更通畅,能够更早的拔除引流管.

实验结论

经双腔引流管大容量灌洗并持续负压引流可有效治疗IPN.它能够改善与IPN有关的器官衰竭,使患者临床获益,而不会产生不可预料的风险.

展望前景

双腔引流管大容量灌洗并持续负压引流有望作为IPN术后常规的引流措施,而替代普通引流管.但是,本研究中纳入患者数量偏少; 所有样本仅仅来自于单一治疗中心.后期仍需多中心,大数据的临床研究结果来证实.