对奥斯特实验的再认识

——纪念电流磁效应发现200周年

廖祥勇

(南京师范大学教师教育学院 江苏 南京 210097)

1820年7月21日,丹麦物理学家奥斯特(H.C.Oersted,1777-1851)发现了电流的磁效应,揭示了电磁相互联系的客观事实,打开了物理学新领域电磁学的大门.令人不解的是,电流磁效应的发现竟只是起源于200年前课堂中一个“偶然”的演示实验,且实验本身无任何操作难度,仅需将小磁针平行放置在一根南北方向的通电导线的正下方.现今中学物理课堂中,教师常会演示奥斯特实验,或是准备好器材由学生自己操作,让学生直观感受电流的磁效应,但无论哪种方式,都是在已知实验原理和结果的情况下进行,容易导致学生对奥斯特的发现存在片面认识,形成科学发现是一帆风顺的错误观念,不利于学生探索精神和创新意识的培养.此外,与安培、法拉第等物理学家相比,人们对奥斯特缺乏关注和重视,多数学生对奥斯特的认识仅停留在“碰巧”发现了电流磁效应上.因此,本文将暂时抛开经典电磁理论的框架,回顾历史,探讨电流磁效应发现背后存在的阻碍与困难之处,重新认识奥斯特实验,以此纪念电流磁效应发现200周年,并对中学物理课堂中进行相关教学提出建议.

1 奥斯特生平简介

奥斯特出生在丹麦一个小镇上的普通家庭,父亲是一名药剂师,从11岁起,奥斯特便在药店担任父亲的配药助手.青年时代,奥斯特进入哥本哈根大学,学习医学、自然哲学、物理学等课程.正是这个时期,奥斯特对康德的哲学思想产生了浓厚的兴趣,进行了深入地学习和研究,并于1799年发表论文《论自然科学的形而上学基础》,阐述康德哲学思想对自然科学的指导作用,因此而获哲学博士学位.康德思想对奥斯特日后研究工作的开展影响颇深.1801年,奥斯特出国访学,在德国结识了许多当时著名的哲学家和科学家,如哲学家谢林(F.Schelling)、物理学家汤姆孙(B.Thompson)以及化学家里特(J.W.Ritter)等.其中奥斯特与里特交往甚密,并和他一起进行了很多电化学的实验,认识到了电、热、光及化学效应之间的联系.一年后,奥斯特来到法国巴黎,与德国浓厚的抽象思辨哲学氛围不同,法国的自然科学高度发展,且尤为看重实验.奥斯特曾感叹道:“柏林那种没有实验技艺的、枯燥的演讲,一点也不能引起我的兴趣,因为所有的科学进步,毕竟都从实验开始[1].”1806年,奥斯特开始在哥本哈根大学担任教职,从事教学和科研工作.1820年发现电流磁效应,整个欧洲科学界为之轰动,奥斯特及其伟大发现也被永久载入科学史册.

2 奥斯特的早期电磁观

1805年,奥斯特在给好友里特的信中提到,建议将电学、磁学统一扩展到化学领域,并提出一种猜想,所有自然现象都是由相反电性力产生的[2].康德(I.Kant)也曾提出自然界中存在可以与其它各种形式力相互转化的基本力,且基本力只有吸引力和排斥力两种.1812年,奥斯特在其著作《关于化学力和电力的同一性研究》中提到一种关于电与磁的想法,他猜想导线中的电冲突(电流)会以波的形式展布于空间,随着导线直径的逐渐缩小而递次转化为热、光和磁,指出“应该检验电是否以最隐蔽的方式对磁体有所影响”[3].可以看出,奥斯特早期认为通电导线的磁效应应该与光、热效应一样,向四周辐射,如图1所示.

图1 奥斯特早期认为的通电直导线的磁效应示意图

3 电流磁效应实验预期结果及实验验证

从奥斯特早期电磁观出发,重建通电直导线的磁场分布,假设通电直导线的这种磁效应吸引小磁针的南极,排斥北极,如图2所示(图中仅表示出导线两端点对小磁针两极端点的作用力方向,实际应是导线每一点都对小磁针两极有作用力,不影响定性分析).以此可以推测奥斯特早期电磁观下的理论预期结果(即小磁针的偏转情况),并进行实验验证.未知导线放置方向和小磁针的摆放位置对此实验的影响时,二者的放置应该是随意的.选取典型情况,可分为两大类:导线与小磁针平行和导线与小磁针垂直.

图2 奥斯特观点下通电直导线对小磁针的作用力示意图

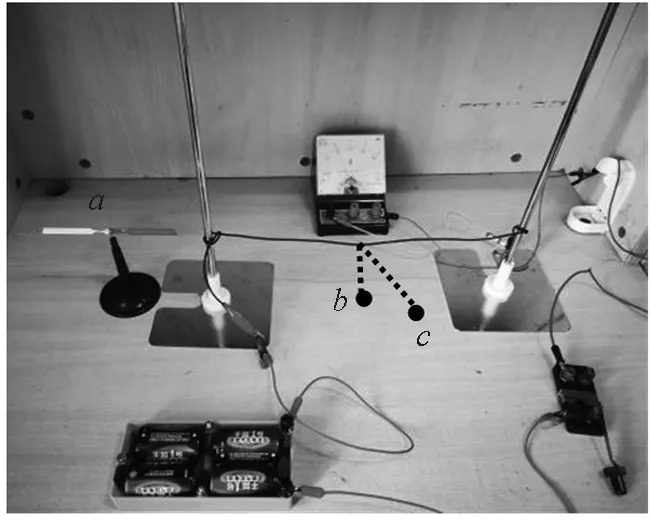

3.1 导线与小磁针平行

实验一步骤:

(1)小磁针放置在导线延长线上,与导线同一高度,如图3中a位置.

(2)小磁针放置在导线正下方(或正上方),如图3中b位置.

(3)小磁针放置在导线左侧(或右侧),与导线同一高度,如图3中c位置.

理论预期结果:

(1)小磁针南极受到通电直导线的吸引力,北极受到排斥力,但吸引力、排斥力方向与小磁针在同一直线上,小磁针不会偏转.

(2)小磁针的南极受到通电导线竖直向上的吸引力,北极受到竖直向下的排斥力,两极会在竖直方向发生上下抖动.

(3)小磁针的南极受到通电直导线水平向里的吸引力,北极受到水平向外的排斥力,小磁针会发生偏转.

真实实验现象:

(1)小磁针未发生偏转.

(2)小磁针发生偏转,未观察到两极上下抖动.

(3)小磁针未发生偏转,但两极在竖直方向上发生抖动(注:小磁针发生抖动时,会伴有小角度偏转,但换用更稳定的小型磁针后,偏转角度几乎可以忽略).

图3 导线南北放置、小磁针位于不同位置的实验图

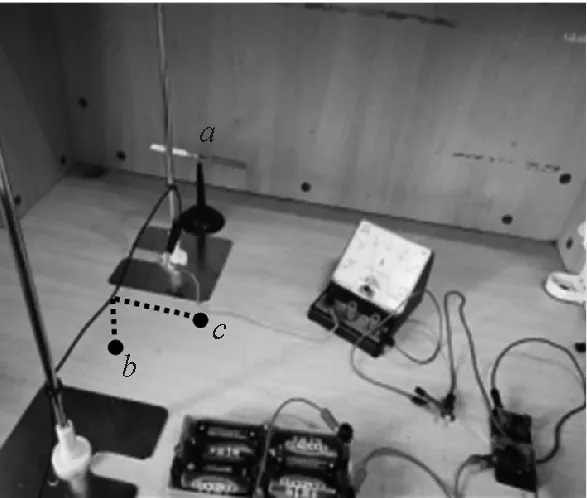

3.2 导线与小磁针垂直

实验二步骤:

(4)小磁针放置在导线延长线上,与导线同一高度,如图4中a位置.

(5)小磁针放置在导线正上方(或正下方),与导线垂直,如图4中b位置.

(6)小磁针放置在导线右侧(或左侧),与导线同一高度,如图4中c位置.

图4 导线东西放置、小磁针位于不同位置的实验图

理论预期结果:

(4)小磁针南极和北极会分别受到通电直导线每一点给它们的吸引力和排斥力,在合力作用下小磁针会发生偏转.

(5)小磁针南极和北极会分别受到通电直导线每一点给它们的吸引力和排斥力,在合力作用下小磁针不会发生偏转,但两极会在竖直方向上下抖动.

(6)小磁针两极会受到通电导线每一点的吸引力或排斥力,但合力方向与小磁针平行,小磁针不会发生偏转.

真实实验现象:

(4)小磁针未发生偏转.

(5)小磁针未发生偏转,未观察到两极上下抖动.

(6)小磁针未发生偏转,但两极会发生上下抖动.

可以看出,以奥斯特的早期电磁观重建通电直导线的磁场时,实验预期结果与真实实验现象存在很大差别.未知导线摆放方向及小磁针摆放位置时,导线和小磁针的摆放位置可大致分为以上6类.奥斯特观点下预期能观察到小磁针偏转的是(3)、(4)两类情况,对应的真实实验现象是小磁针不发生偏转,而真实实验中能观察到小磁针偏转的情况在当时看来却恰好不能发生偏转.因此,奥斯特的早期电磁观导致他难以将小磁针放置在南北方向的导线正下方.故从实验本身来看,要发现电流的磁效应实属不易.这种不正确的电磁观与牛顿等人的中心力思想有关,此前人们所见过的力都是在两物体的延长线上,是纵向作用,而通电导线对小磁针的力是一种横向作用.

4 发现电流磁效应的其它阻碍

除导线和小磁针的摆放位置对奥斯特实验结果有影响外,其它因素也可能是电流磁效应发现过程中的阻碍.

4.1 电路开放

而且这种情况(指小磁针发生偏转)是伽伐尼电路闭合时发生的,不是开放时发生的,如同某些著名物理学家几年前想做而没有做成的那样[4].

奥斯特在1820年7月发表的具有划时代意义的论文中指出,要将电路闭合,而非开放状态,说明此前有学者试图以开放电路寻找电磁之间的联系.物理学史上也确有其事.1802年,意大利学者罗曼诺西猜想伏打电堆的电极与磁极具有相似性,电极可能对小磁针存在静力作用,实验自然未能成功.1805年,德国哈切特和笛索米斯用一根绝缘绳将伏打电堆悬挂起来,将其看作磁体或磁针,试图观察它在地磁作用下的取向变化,实验同样未能取得成功[5].

4.2 对电流本质认识模糊

令伽伐尼仪器(电堆)相反的两极由一根金属线连结着,为简单起见,今后我们称该线为连接导体和连接线.至于该导体及其周围空间发生的效应,我们称之为电冲突[4].

奥斯特在1820年7月的论文中将电流看作是两种“电”在导线中的“碰撞”,持续不断地发生分离和中和,从而在空间中放射出热、光和磁效应,这种电流观导致他将通电导线的磁效应与热、光效应进行类比.历史上对于电的认识进程尤为漫长,伏打发明电堆以后,获得了较为持续稳定的电流,科学家们虽然会利用伏打电堆进行实验,但对电流本质的认识是模糊的,存在着多种解释和观点.直到1862年,韦伯(W.E.Weber)首次以带电粒子的移动解释电流现象,才使得“静电”和“动电”统一起来[5].

4.3 电堆提供的电流可能不足

由于这些是用多少有点缺点的仪器进行的,所以它所产生的现象,与该问题的重要性相比,好像不够清楚,为此,我特邀请我的朋友、国王的司法大臣艾丝马奇同我合作,共同合制更大的伽伐尼仪器来重做这实验[4].

奥斯特在1820年7月的论文中提到,他在4月份的演示实验之后,与好友合作制造了一个更大的电堆,以便更清楚地观察小磁针的偏转现象.当通电直导线对小磁针的作用力能够克服摩擦力和地磁场的影响时,小磁针才会发生偏转且偏转角度随着电流的增大而增大.已有研究表明,接直流电源时,通电直导线中的电流达到1 A时,小磁针的偏转角度约为20°[6].当然,小磁针的偏转也与针的型号、针与导线的距离等因素有关,伏打电堆所提供的电压也与其构造有关.从奥斯特制造了一个更大的电堆可以推测,他在课堂演示时所用到的电堆应是一个小电堆,携带方便,符合演示实验中现象不明显的史实.伏打电堆在当时是非常昂贵的器材,电堆提供的电流不足也可能是阻碍其他科学家探究的因素之一.

4.4 导线直径太细 电阻较大

第一次实验他打算使一个伽伐尼电池的电流通过一条很细的铂丝,铂丝放在有玻璃盖的指南针上方[2].

奥斯特认为随着导线直径的减小,通电后会依次表现出热、光、磁效应.于是,在课堂演示实验时,他选择了一根很细的铂丝,而导体的电阻与其直径成反比,且铂丝的电阻随着温度的升高而增大(温度为120 ℃时,铂丝电阻可达200 Ω).奥斯特于1820年7月发表的论文中也有记载,他不仅制造了更大的伽伐尼电池,并且抛弃之前的错误想法,不采用细导线,而是将导线扎在一起,以增大导线直径.因此,采用直径很小的导线进行实验,导致电阻过大,电流过小,也是阻碍电流磁效应发现的因素之一.

5 总结

19世纪初人类对于电、磁联系的探索是艰难而曲折的,实现奥斯特实验并非如现在看来的那么简单,恰恰相反,走向终点实验的过程中充满各种阻碍.也正是因为奥斯特这一轰动性的发现,安培才抛弃之前电磁无联系的观念,在奥斯特论文发表的两个月内,就发现了电流方向和磁针转动方向的关系,即安培定则.而后又发现了电流产生磁力的定律,提出分子环流假说,奠定了电动力学的基础.此后,电磁学领域有了更长足的发展,且与人类社会生活息息相关.对于奥斯特的发现,法拉第赞扬它“打开了科学中一个黑暗领域的大门,使其充满光明”.科学史上也留下了浓墨重彩的一笔:1820年7月21日,丹麦物理学家奥斯特发现了电流的磁效应.

中学物理课堂中进行相关教学时,教师可以对电流磁效应发现的历史背景进行补充,带领学生“探究”电、磁之间的联系,失败的探索同样也有收获,探究中可让学生自己摆放小磁针和导线的位置,经历科学发现的历程.还可以提出反思性问题,如“为什么1800年伏打发明电堆以后,所有技术和理论条件都具备的情况下,奥斯特却在20年后才发现电流的磁效应”,引导学生发现看似简单的实验背后实则困难重重,认识到科学发展过程的漫长曲折,从而更深刻地感悟到这一伟大发现的划时代意义,激发学生的创新意识及科学探索精神.此外,“机遇”在教材和教学中较少出现,人们更偏向于用逻辑的方式解释科学发现,强调奥斯特是在统一性观念的指导下做出了伟大发现.实际上,奥斯特的发现的确带有一定的偶然性,他也并非始终致力于探索电、磁联系,这只是他工作中占比较小的一部分.因此,在教学中忽略“机遇”也同样是不可取的,对奥斯特发现中的“机遇”有所说明更有助于学生全面认识奥斯特及其伟大发现.