宁夏盐碱地改良暗管排水脱盐效果研究

王 雁, 田生昌, 左 忠

(1.宁夏银川市金凤区农业农村和水务局,宁夏 银川 750001; 2.宁夏科源农业综合开发有限公司,宁夏 平罗 753400; 3.宁夏农林科学院 荒漠化治理研究所,宁夏 银川 750002)

宁夏河套灌区得益于黄河灌溉,农业生产水平普遍较高,但由于存在不合理灌溉和排水问题,土壤盐渍化加重,成为该区域农业发展的“瓶颈”[1—4].宁夏河套灌区暗管排水工程实践表明,明暗结合、井渠结合是当地灌区最佳的排水模式.20世纪,暗管排水技术在国外应用广泛,并取得良好效果.2014年,学者基于Richards方程,通过有限元模型并在无量纲下修正Hooghoudt公式[5],为暗管埋深和暗管间距的确定提供了参考.长期以来,中国农田排水方式主要是明沟排水.1959年,江苏省昆山县将暗管排水技术应用于农田排水并获得成功.2000年,邵孝侯通过数学模型,从经济学的角度优化、设计塑料暗管排水的埋深和间距[6].2006年,陈香香优化并设计不同埋深、土壤条件下的暗管间距计算方法[7].2008年,王少丽等以水量平衡为基础,提出以盐渍兼治为目标、以地下水位分期动态为指标的排水新理念,并通过“模糊档次”分级方法近似处理隔水层深度,推导排水暗管间距的非稳定流简化通式[8].2016年,杨军等通过野外实验,研究龟裂碱地在不同地下水位的水盐年际变化特征,发现地下水位与土壤矿化度呈线性关系[9].20世纪80年代,暗管排水技术首次在宁夏永宁县永红村用于盐渍化土壤的改良[10].随着农业综合开发项目的实施,暗管排水技术在宁夏河套灌区得到快速发展和大面积推广,至今已改良中低产田18.67万hm2.研究结果显示,埋设暗管后,土壤的含盐量明显降低,极大地提高了农作物的产量[11—16].近年来,随着引黄水量减少,土壤盐渍化问题尤显突出.如何有效利用浅层地下水、控制地下水位、开展土壤脱盐和不断提高水分生产效率,进而减轻土壤盐渍化成为众多学者研究的热点[17—21].魏建成等对银川平原地下水位动态变化的研究表明[22],人为因素是地下水位变化的主要因素,包括农业灌溉以及地下水开采等.针对以上问题,为分析不同工程、不同运行年限暗管排水区的水盐动态变化规律,以宁夏河套灌区5个暗管排水区为观测区,进行为期2 a(2015—2016年)的监测.对观测数据进行分析,提出宁夏河套灌区暗管排水技术的参数与指标,可为宁夏推广应用该技术,加快灌区农业发展,实现农民增收、奔小康目标提供参考.

1 研究区、观测内容与方法

1.1 研究区

研究区设在宁夏的北部,属于宁夏引黄灌区.5个暗管排水区在同一灌区内,灌溉水源是黄河水,采用自流灌溉形式.灌溉、排水区位置,根据暗管排水技术原理及设计要求进行统一规划和布局,采用T555型开沟铺管机建设.研究区位于东经105°58′~106°58′ ,北纬38°36′~39°5′ ,海拔约1 080 m,地势平坦.属温带干旱半干旱大陆性气候区,春旱多风、升温快,夏季炎热、雨量集中,秋季短暂、降温快,冬季干冷、雨雪稀少.该区域的日照充足、温差大、蒸发强烈;年平均气温8.8 ℃,年平均降水量176 mm,全年降雨主要集中在6—9月,无霜期171 d;光照资源丰富,年平均日照2 884 h,全年大于等于10 ℃的有效积温为3 178 ℃.该区域的土壤为灌淤土、盐渍土、淡灰钙土等.主要农作物有小麦、玉米、水稻等,林木有柳树、杨树、柽柳等.土壤盐碱化较重,肥力差,地势低洼,排水不畅.同时,由于存在不合理的灌溉和排水问题,土壤盐渍化加重,大大制约了该地农业生产的可持续发展.

1.2 暗管排水技术工程的建设标准

研究区有明暗结合排水区和强排水区.其中,明暗结合排水区(以中度盐碱地为主)有西湖农场(No.1)、团结中渠(No.2);强排水区(以中度至重度盐碱地为主)有陆家营子(No.3)、上宝闸(No.4)、上营子(No.5).暗管排水技术工程设计见图1~图2.在明暗结合排水区,要求排水量与引水量的比值控制在0.35~0.45、排盐量与引盐量的比值控制在1.1~1.2.在土壤盐碱化较重的强排水区,要求排水量与引水量的比值控制在0.3~0.4、排盐量与引盐量的比值控制在1.15~1.25.根据Hooghoudt公式、暗管埋深公式[5,23],结合当地实际状况,按照经济实惠原则,确定暗管的间距和埋深.其建设标准:

1) 银北灌区暗管埋深为1.4~1.6 m,平均为1.5 m;暗管间距为70~100 m,平均为85 m.

2)银南灌区暗管埋深为1.0~1.4 m,平均为1.2 m;间距为40~60 m,平均为50 m.

研究地区作物用黄河水灌溉:小麦灌水3~4次,灌溉用水定额为230~270 m3;玉米灌水4次,灌溉用水定额约为280 m3;小麦套种玉米灌水6次,灌溉用水定额为333~415 m3;水稻灌水10~14次,灌溉用水定额约为979 m3.

1.3 观测内容

1)土壤中的含盐量和地下水质.2015—2016年,对土壤中盐的质量含量进行监测(表1).对土壤进行定点、定时取样化验分析,每年在春灌前、作物生育期、收割后取7~9次,测定土壤表层(0~20 cm)与作物根系土层(20~80 cm)中盐的质量含量与土壤的pH值.同时,春灌前加测土样中8大离子的质量含量.在强排水区定点取样,在明暗结合排水区取暗管排出的水样(取样时间与土壤中盐的质量含量测定同步),测定地下水的矿化度.

2) 地下水位.每个典型区布设5眼观测井,布设在2条暗管之间,即距暗管0.2~0.5 m处2眼,距暗管10~15 m处2眼,2条暗管中间1眼.观测井深3.5 m,观测井管径75 mm.地下水位每5 d测1次,灌水前后加测.用圆柱水尺连续观测2 a(2015—2016年),观测精度在0.5 mm以内.

3) 土壤物理性质指标的测定.通过现场开挖确定土壤垂直剖面结构,测定与分析土壤的密度与质地.

4) 灌溉、排水效果.2015—2016年,在作物灌溉期,测定项目区的引水量.强排水区的排水量通过集水井的抽排时间确定.在明暗结合排水区分别测定单条暗管的排水量与沟道的排水量.

图1 暗管排水技术原理

图2 暗管排水技术平面示意图

1.4 数据处理

通过Excel 2010进行数据统计分析,通过Orgin 8.0作图.

表1 暗管排水区土壤中盐的质量含量变化

2 结果与分析

2.1 土壤中盐的质量含量动态变化

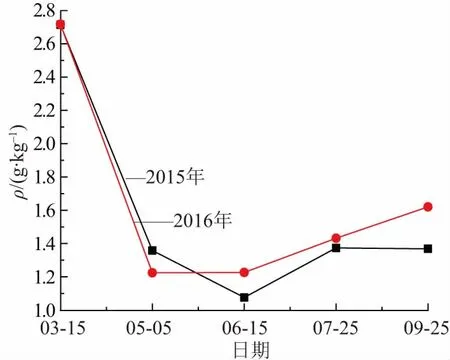

0~20,20~80 cm土壤中盐的质量含量ρ在春灌前达到最大值(表1、图3~图4).在灌溉期至3水后,农田受到淋洗和排水的影响,土壤中ρ降至最低值.单种小麦的农田收获小麦后农田无遮盖,此时地下水位高,土壤中的ρ增加.小麦套种玉米地,在灌抽雄水(3水)、灌浆水后,土壤中ρ持续减少,但减少量变小.停灌后土壤中ρ增加,达到全年第2个高峰值.这是因为在灌溉淋洗和暗管排水共同作用下,土壤表层中ρ随着水下渗而产生水盐动态平衡结果.

春灌前,土壤的含盐量是衡量土壤质量的重要指标.2015—2016年,春灌前,土壤中ρ有增有减(表2),究其原因,主要是受当地自然条件等诸多因素的影响.各暗管排水区在春灌前至停水后,0~20 cm土层的脱盐率r=3.4%~83.1%,平均r=43.2%.各暗管排水区在春灌前至停水后,20~80 cm土层的r=10.0%~71.2%,平均r=40.6%.总之,采用暗管排水技术改良盐碱地,能减轻盐渍危害,形成有利于作物根系生长的良好土壤环境.

图3 0~20 cm土壤中盐的质量含量

图4 20~80 cm土壤中盐的质量含量

表2 暗管排水区土壤的脱盐结果

进一步比较2 a土壤中ρ的变化情况,考察各研究区土壤中ρ的平均值(图5~图6).由图5~图6可知,2015—2016年,各灌溉时期0~20,20~80 cm土壤中ρ虽有变化,但变化较小并趋于一致.这主要受当地自然、气候及其栽培管理等因素的影响,有待于今后继续深入研究.

图5 0~20 cm土壤中盐的质量含量

图6 20~80 cm土壤中盐的质量含量

2.2 地下水埋深的动态变化

2.2.1地下水埋深的年度变化 暗管排水区的地下水埋深随着季节呈周期性变化,但最高水位、最低水位和升降范围变化基本保持稳定,具有明显的人为灌溉排水“动态平衡”特征.

地下水埋深变化,强排水区的地下水位比明暗结合排水区的高(表3),这是因为强排水区的地势比明暗结合排水区较低洼.年内最低水位出现在2月下旬,且各研究区差别较大.地下水埋深为1.53~2.48 m,这主要与暗管排水区的排水量、暗管埋深及自流排水沟道的深度与排水出口等有关,其中,No.1的地下水埋深为2.48 m,No.4的地下水位最浅,为1.53 m.年内最高水位出现在冬灌期的11月中下旬,地下水埋深为0.3~0.5 m.

表3 地下水埋深的年度变化

2.2.2地下水埋深的年际变化 研究区地下水位2 a的观测资料显示,2种不同形式暗排水区的地下水位年际变化不同,明暗结合排水区基本保持相对稳定,强排水区的地下水位与各时期抽排时间、抽排水量有关.

灌溉期地下水埋深的年际变化情况(表4):No.1,No.4基本保持相对稳定;No.2,No.5变化较小;No.3变化较大,究其原因,主要受灌溉的作用和影响.

表4 灌溉期地下水埋深的年际变化

2.3 地下水矿化度的变化

暗管排水技术能够及时排走土壤中灌溉入渗的地下水,在降低地下水位的同时,腾出被表层咸水占据的土壤空隙,并被灌溉水所取代,从而促进了地下水的淡化.一年中地下水的矿化度ρ0,随着灌溉水的补给、土壤盐分的淋洗出现波动,一般在春灌头水后升高,其他时间的升高或降低与土壤的性质及灌溉用水量有关(表5).

表5 地下水矿化度的动态变化

2.4 地下水的埋深、矿化度与土壤中盐分的关系

地下水的埋深和矿化度与土壤的盐渍化有密切关系[9],一般,地下水少,埋藏的越深,矿化度越小,土壤盐化也越轻.选择研究区No.2中观测井1口,对2 a观测的地下水位及其矿化度、耕层土壤中盐的质量含量进行分析(图7).

图7 地下水的埋深和矿化度与土壤盐分的关系

由图7可知,地下水位控制在1.6 m以下时,土壤中水盐环境能给植物正常生长提供适宜的生存环境.采用暗管排水技术第2年,在研究区内中至重度盐碱地上栽植灌木柽柳和小乔木树种,其保存率达91%;未采用该技术直接垫土,栽植的灌木柽柳和小乔木树种的保存率不到50%,差异非常明显.结合研究区实际状况,综合分析可知,地下水位应控制在1.6~1.8 m.

2.5 暗管排水技术的运行效果

暗管排水技术能有效控制地下水位,改良盐碱地土壤,进而达到作物增产的目的(表6).随着时代的变迁、科技的发展,宁夏地区暗管排水技术得到了广泛应用.为深入了解暗管排水技术运行情况及效果,对研究区及周边实施暗管排水技术区作物的产量y进行对比与分析(表7).

应用暗管排水技术,作物的y普遍提高(表6),小麦产量达到中产(以4 500 kg/hm2计)或中产以上水平,小麦套种玉米农田部分达到或接近“吨粮田”标准.表明暗管排水技术能够很好地改良盐碱地,形成有利于作物根系生长的土壤环境,达到作物增产的目的.未应用暗管排水技术,作物的y低而不稳(表7),应用暗管排水技术后,作物实现了稳产、高产.暗管排水技术极大地改善了土壤中水盐平衡状况,使其朝着有利于作物生长的方向发展.

结合宁夏银北、银南暗管排水区灌溉前土壤地下水的埋深与盐分观测结果,对暗管排水区运行效果进行评估,得出宁夏治理盐碱地的暗管排水技术标准:在灌溉前地下水位应控制在1.6~1.8 m,在作物生育期应控制在0.8~1.4 m,在初冻期应控制在1.2~1.5 m.

表6 暗管排水区作物的产量

表7 暗管排水技术的运行效果

3 讨论与结论

1) 暗管排水区在春灌前至停水后,0~20 cm土层的脱盐率为3.4%~83.1%,平均脱盐率为43.2%; 20~80 cm土层的脱盐率为10.0%~71.2%,平均脱盐率为40.6%.在2 a的各灌溉时期,0~20,20~80 cm土壤中盐的质量含量变化较小,并趋于一致.应用暗管排水技术改良盐碱地,能减轻土壤盐渍危害,形成有利于作物根系生长的土壤环境,一些地区的作物产量达“吨良田”的水平,也证明暗管排水技术的增产效果显著.从水盐平衡分析结果看,达到设计和运行要求的项目区,暗管的排盐量超过引盐量,并呈稳定脱盐趋势.总体看,暗管排水技术在土壤的排水、排盐,抑制地下水位,提高作物产量等方面均有良好的效果.

2)通过对暗管排水技术的研究与分析,提出宁夏治理盐碱地的暗管排水技术标准.在灌溉前土壤的地下水位应控制在1.6~1.8 m,在作物生育期间土壤的地下水位应控制在0.8~1.4 m,在初冻期土壤的地下水位应控制在1.2~1.5 m.