滇西南山地农耕区蚤类物种多样性空间分布特征与鼠疫关系*

琚俊科 李 栋 龚正达 高子厚 连宏宇权寿瑛 段兴德 冯锡光 洪 梅 张丽云

(1.大理大学公共卫生学院,云南大理 671000;2.云南省地方病防治所,云南大理 671000;3.云南省寄生虫病防治所,云南普洱 665099;4.安阳市第五人民医院,河南安阳 455000;5.北大医疗潞安医院, 山西襄垣 046204)

云南西部地区广泛存在家鼠型鼠疫和野鼠型鼠疫两类型疫源地(俞东征,2009;方喜业等,2012;龚正达等,2018)。其中,以黄胸鼠Rattustanezumi为主要宿主及其寄生蚤印鼠客蚤Xenopsyllacheopis为主要媒介的家鼠鼠疫疫源地分布于北纬25°50′以南,滇西南横断山脉区南部和滇南等海拔2 000 m以下的山间盆地城镇或乡村居民区;以齐氏姬鼠Apodemuschevrieri、大绒鼠Eothenomysmiletus和玉龙绒鼠Eothenomysproditor为主要宿主及其寄生蚤特新蚤指名亚种Neopsyllaspecialisspecialis、棕形额蚤指名亚种Frontopsyllaspadixspadix和锐额狭臀蚤Stenischiaangustifrontis为主要媒介的野鼠型鼠疫疫源地主要局限于北纬26°00′以北,滇西北横断山中部,以剑川县沙溪石龙村为分布中心,长期固着于海拔2 300~3 500 m之间的山间小盆地、溪流交汇处的林缘或亚高山草甸的农耕区一带(郭宪国等,2000;俞东征,2009;龚正达等,2018)。1982—2004年,云南共有46 个县(市)发生了鼠疫动物病流行,其中29县市波及人间,发生腺鼠疫病例共503例(表1),其中大部分县(市)分布于滇西和滇西南横断山脉宽谷地带。其分布的范围大致为东经97°40′~102°;北纬21°50′~25°50′之间,海拔2 000 m 以下的山间平坝居民区。疫区的空间分布范围基本在海拔和纬度较低的地理区域为其特点,并多成孤立、分散、灶状分布(杨春光等,2007)。鼠疫疫情主要集中在滇西(德宏州)、滇西南(临沧、思茅市)和滇东南(红河、文山州),上述5个州(市)在1982—2005年间的鼠疫病例数占全省病例数的89%,疫点点次数1 149个,占全省总数的92%,流行年次为5~8年次(李俊勇等,2006)。既往,对云南西部人间鼠疫流行区宿主动物及其寄生蚤类的调查中发现,山区小型兽类和蚤类的种数明显多于坝区(山间盆地),而作为鼠疫疫区主要的宿主黄胸鼠和媒介蚤印鼠客蚤在坝区的优势种地位突出,并认为可以作为解释近年疫区的鼠疫病人主要出现在坝区的原因(Guoetal., 2000)。通过滇西山间盆地(坝区)4县市鼠疫流行区的居民区小型哺乳类动物的群落结构研究,认为室内、外黄胸鼠的数量骤减是群落多样性增加的原因,也许是鼠疫在该坝区不能长期保存的原因,宿主、媒介群落物种多样性高低可能与鼠疫流行之间的关系密切(吴爱国等, 2003)。在横断山南部家鼠鼠疫流行区区域,可以看出随着小型兽类多样性沿纬度和海拔梯度的增高,鼠疫的发病率呈减少的趋势,说明鼠疫的发生和分布与宿主动物多样性及其空间分布格局有一定的关系(权寿瑛等, 2009 ),并由此提出:人间鼠疫的发生与否,显然与当地的地理环境、气候条件、宿主和媒介群落、物种、主要媒介的组成及其空间分布格局和人为的干扰等因素有关(权寿瑛等, 2009)。因此认为,不同地理和气候环境中小兽宿主和寄生虫的群落、物种多样性与重要媒介物种多度及其空间分布格局和相互关系,以及它们与当地自然疫源性疾病的长期保存、分布和发病机制之间的关系,人为因素、环境变化对它们的干扰和影响,有害小兽的综合防制等,都是值得进一步探讨、研究的内容和课题(连宏宇等,2009;琚俊科等, 2010; 李栋等, 2011)。

山地农耕区是一种常见但又为特殊的生态环境类型,是人们为了生存需要,对原自然环境中的森林进行砍伐、开垦和长期耕耘,导致当地部分不适应物种的退出,引入种植或其他种入侵定居后,与周围山地自然环境和动植物区系有一定联系但又有很大差别,长期在人为影响和干扰下形成的一类生物群落即人工群落、人文生态系统或地理景观。本研究以滇西南家鼠鼠疫疫源地(北纬25°50′以南)4州(市)8县市山地农耕区为调查研究的空间范围,小型兽类的寄生蚤为研究对象,拟通过大量现场调查取样、数据整理、统计学处理和分析的基础上,就滇西南部家鼠鼠疫疫源地农耕区蚤类物种多样性空间分布格局、特征及其与人间鼠疫之间的关系等问题进行分析和探讨。

1 材料与方法

1.1 调查方法

1.1.1自然概况:云南省地处中国西南边陲, 位于北纬21°08′~29°15′和东经97° 31′~106°11′之间,东西横跨864.9 km,南北纵距990 km。地势北高南低, 海拔相差很大,南部海拔一般在1 500~2 200 m,北部在3 000~4 000 m。全省山地面积占94%,河谷平地和山间盆地(坝区)仅占6%。根据云南省农业区划对云南山区农用耕地的划分,为3种类型:高寒层(海拔2 500 m以上)气候严寒、霜期较长,大于或等于10 ℃的积温小于3 000 ℃,多一年一熟的农耕区;中暖层(海拔1 500~2 500 m),亚热带或暖温带等气候类型,大于或等于10 ℃的活动积温从3 000~6 000 ℃,多一年二熟的农耕区;低热层(海拔1 500 m以下),属于南亚热带和热带,大于或等于10 ℃ 的活动积温6 000~8 500 ℃左右,以种植水稻、甘蔗和热带经济作物和水果的农耕区。

1.1.2调查和研究的空间范围:以云南西南部地处北纬23°00′N~26°00′N,海拔高度800~3 000 m之间,地理位置由南向北的临沧市耿马县(城区海拔1 104 m),临沧市(城区海拔1 464 m)、德宏州陇川县(城区海拔967 m)、盈江(城区海拔827 m)和梁河县(城区海拔1 013 m)、保山市龙陵县(城区海拔1 527 m)、腾冲市(城区海拔1 640 m)、大理州云龙县(城区海拔1 640 m)共8县市山地农耕区为调查研究的空间范围,各县市样区具体的地理位置和分布情况见图1。

图1 云南西南部8县市山地农耕区小兽及寄生蚤调查区域的地理位置及分布Fig.1 Geographical location of 8 counties sampled in southwest Yunnan1:耿马Gengma;2:临沧Lincang;3:陇川Longchuan;4:龙陵Longling;5:盈江Yingjiang;6:梁河Lianghe;7:腾冲Tengchong;8:云龙Yunlong.

依据云南不同温层农耕地类型和各县、市样区地理环境和气候条件,调查将每500 m海拔高度为垂直分布的距离及取样范围,调查区域可划分为4个垂直梯度带,以A~D表示,分别代表海拔800~1 500、1 500~2 000、2 000~2 500、2 500 m及以上地区的取样区间。云南7~9月为雨季,其余月份为旱季。为避免雨季对取样的影响,本项目各年的调查期间为5~6月或10~11月的旱季进行。在旱季(雨季前、后期)使用大号鼠夹(夹线法)晚放早收进行小兽和寄生蚤的调查取样。在每县市样区内各选4~6个不同海拔高度乡镇的农耕区为调查点,每个调查点捕鼠2晚,每晚置夹200个;此外,在农耕区居民点室内采用电猫进行辅助捕鼠取样。现场所获鼠体分别袋装,带回当地疾控中心实验室或乡镇卫生院工作室进行分类、记数,并分别采集其体外所有寄生蚤放入75%酒精小瓶内标记和保存,后期进行标本制作和分类计数。

1.2 资料和数据的整理

(1)小兽及寄生蚤类的资料数据源于课题组1998—2000年对耿马县、临沧市、陇川县、盈江县和龙陵县,2008—2011年对梁河县、腾冲市、云龙县共8县(市)36乡镇(调查点)农耕区小兽及其寄生蚤类物种多样性现场调查取样和实验室分类的结果。

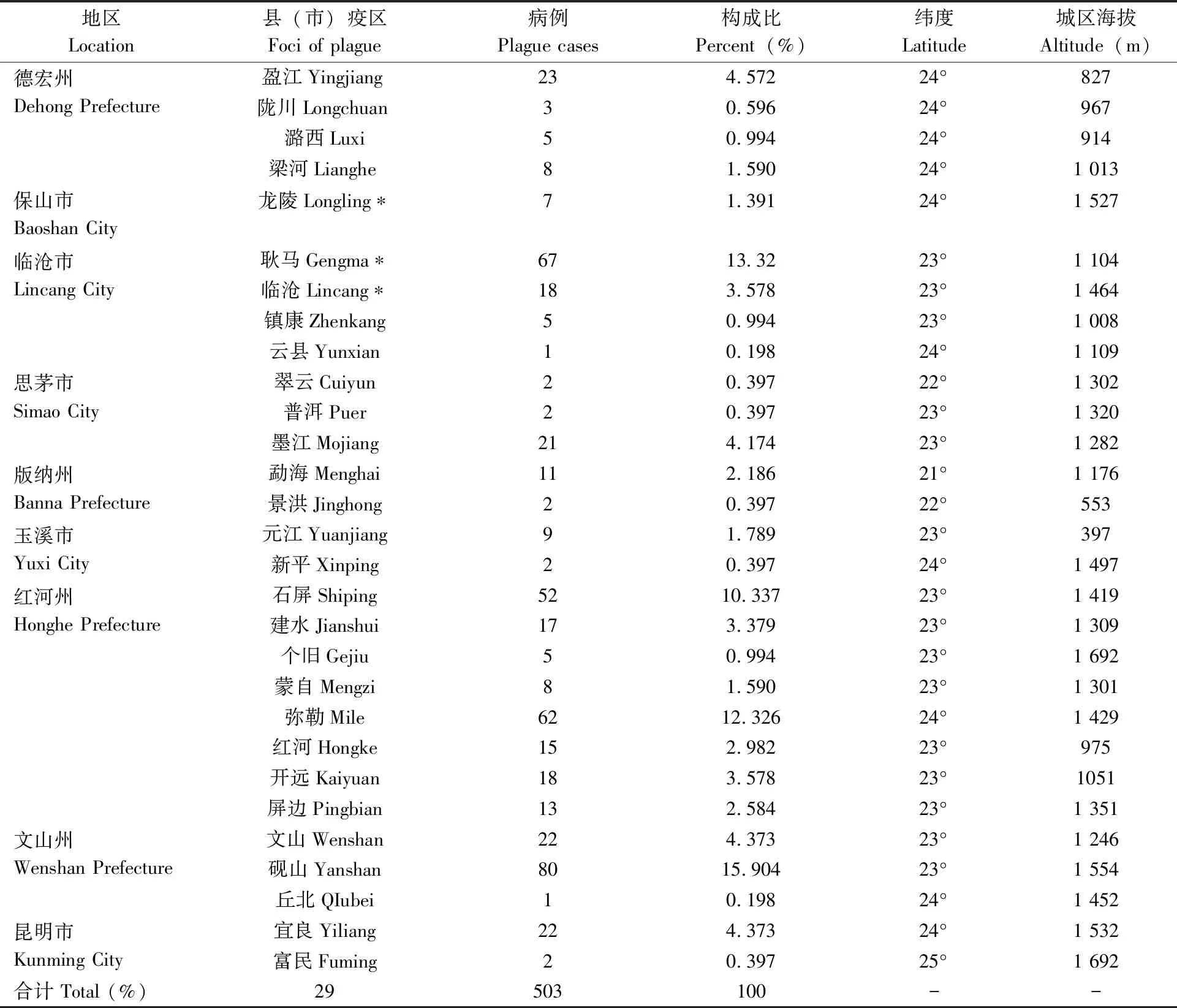

(2)人间鼠疫疫情与病例数据源于云南省1982—2004年疫情统计及已发表的文献数据,详见表1(杨春光等,2007;权寿瑛等,2009)。

1.3 统计与分析方法

表1 云南省(1982—2004年)人间鼠疫的流行及病例分布状况(杨春光等,2007;权寿瑛等,2009)*Tab.1 The prevalence and distribution of human plague during 1982-2004 in Yunnan Province(Yang et al., 2007; Kwon et al., 2009)

1.3.2聚类分析:以各物种在不同样区或梯度带(样区)的分布及其相对多度(构成比)情况,使用数值系数定性,运用系统聚类法(组平均法)进行聚类和分析(赵志模等,1990)。

1.3.3相关分析:应用SPSS 16.0软件进行相关分析,首先用 Kolmogorov-Smirnov 检验方法对数据进行正态分布检验后,采用Pearson线性相关分析。

2 结果

通过滇西南耿马、临沧、陇川、龙陵、盈江、梁河、腾冲、云龙8县市(区)共36乡镇(调查点)的调查,共获小兽7科19属35种(亚种),共2 890只,从所获小兽体表采获寄生蚤类6科16属27种(亚种)共2 840只。并将8县市所获16属27种(亚种)蚤类的组成和分布情况按各县市归类形成表2。

2.1 滇西8县市农耕区蚤类的组成与分布

在所获16属27种2 840只蚤类中,耿马4种308只,临沧12种511只,陇川9种372只,龙陵7种578只,盈江8种679只,梁河10种112只,腾冲13种85只,云龙11种195只。各县市蚤类物种的组成及多度的分布情况详见表2。在所获27种2 840只蚤类中,各物种和数量的构成情况明显不同,其中,印鼠客蚤数量最多(44.26%),其次是缓慢细蚤(20.39%),该两蚤种为当地蚤类数量上的优势种;偏远古蚤(8.56%)、长形病蚤(7.71%)和泸水栉眼蚤(6.76%)3蚤种数量相对较多,为当地的常见种;而其余的蚤种数量都相对较少。此外,由于调查区各县市地理位置和气候环境条件的差异,各地蚤类的物种丰富度也明显不同,其中物种丰富度最高为腾冲(13种),其次是临沧(12种),最低为耿马(仅4种)。

表2 滇西南8县市农耕区蚤类物种组成及多度的分布情况Tab.2 Species composition and abundance of fleas in farming areas of 8 counties in southwest Yunnan

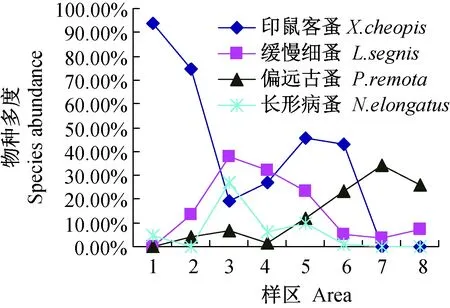

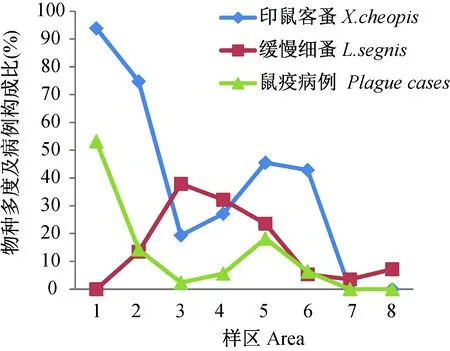

2.1.1滇西南8县市山地农耕区蚤类优势和常见蚤种的组成及其多度的分布情况:由于各县市所处的地理位置和气候环境条件的差异,各样区优势种和常见种的组成及其物种多度各不相同:如在耿马和临沧,印鼠客蚤物种多度相对较高(分别为93.83和74.76);在陇川的缓慢细蚤、长形病蚤物种多度较高(37.90和26.88);而在腾冲和云龙,分别是偏远古蚤和绒鼠怪蚤物种多度较高(分别是34.12和39.49),详见表2。总体而言,从图2中看出,8县市调查区常见的印鼠客蚤、缓慢细蚤、偏远古蚤、长形病蚤4种蚤类物种多度的分布情况可以看出,在优势种印鼠客蚤数量较高的样区,其余蚤类数量均相对较低,此结果提示了优势种印鼠客蚤物种多度的空间分布特征主导了当地蚤类群落结构的变化趋势。

图2 滇西南8县市农耕地蚤类优势和常见种多度的分布及关系Fig.2 Distribution of flea dominance and common species abundance in farming areas of 8 counties in southwest Yunnan1:耿马Gengma;2:临沧Lincang;3:陇川Longchuan;4:龙陵Longling;5:盈江Yingjiang;6:梁河Lianghe;7:腾冲Tengchong;8:云龙Yunlong。下同The same below.

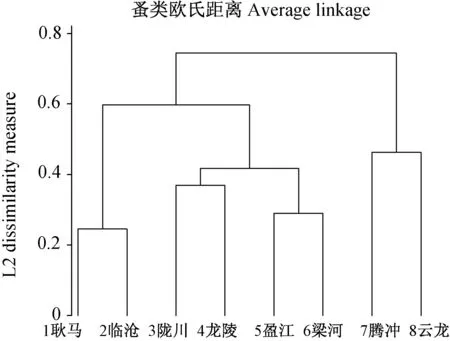

2.1.2滇西南8县市农耕地样区蚤类空间分布的聚类分析 通过8县市调查样区蚤类组成和分布的情况应用数值系数进行聚类分析,结果看出,各县市蚤类的水平分布可聚为3类,其中:地理位置位于纬度较低的耿马和临沧被聚为一类;地理位置处于中间的陇川、龙陵、盈江和梁河被聚为一类;而海拔和纬度分布均较高的腾冲和云龙被聚为一类(图3)。根据8县市36乡镇调查点海拔高度分布的情况对蚤类垂直分布的聚类分析结果显示,也可分为3个主要地域类型,即低海拔为一类,中海拔区域为一类,海拔较高的区域为一类(图4)。

图3 滇西南8县市农耕区蚤类水平分布的聚类分析Fig.3 Cluster analysis on horizontal distribution of fleas in farming areas of 8 counties in southwest Yunnan

图4 滇西南8县市农耕区蚤类垂直分布的聚类分析Fig.4 Cluster analysis on vertical distribution of fleas in farming areas of 8 counties in southwest Yunnan

它们整体反映了不同调查样区或取样地点的地理位置、海拔高度和气候环境条件对农耕区蚤类群落和物种的组成及分布具有重要影响。

2.2 滇西南8县市农耕区蚤类物种多样性的空间分布格局

2.2.18县市农耕区不同气温层农耕区蚤类物种丰富度(γ-多样性)随海拔梯度的变化趋势:从表3和图4看出:在研究区域内的低热层、中暖层和高寒层3类不同气候温层农耕区中,各气温层农耕区蚤类物种丰富度(γ-多样性)随海拔梯度的上升主要呈现了两种形式的变化,其中,临沧、腾冲和云龙3县市的物种丰富度呈先升高后降的格局,而其余梁河、耿马、陇川、盈江和龙陵5县的物种丰富度总体呈现了明显下降的趋势。但是,该地区蚤类物种丰富度沿海拔梯度带变化规律总体呈现了随海拔升高呈先增高后降低的分布格局,最大峰值出现在海拔1 500~2 000 m间,即以中暖气候农耕区蚤类丰富度最高。

表3 滇西南8县市不同气候温层农耕区蚤类物种丰富度的变化趋势Tab.3 Variation trend of flea species richness in different climate farming areas of 8 counties in southwest Yunnan

图5 滇西南8县市农耕区蚤类物种丰富度沿海拔梯度的变化Fig.5 Changes of flea species richness along altitudinal gradient in agricultural areas of 8 counties in southwest YunnanⅠ:800 m→;Ⅱ:1 500 m→;Ⅲ:2 000 m→;Ⅳ:2 500 m→.

2.2.28县市农耕区蚤类β多样性与相似性系数随海拔梯度的变化:从图6中看出,8县市农耕区蚤类β多样性(Cody指数)沿海拔梯度的增加呈现先逐步降低后升高的趋势,最高点位于海拔C-D带(2 000~2 500 m);Sorenson指数随海拔增高呈先升高后降低的单峰分布格局,最大峰值在海拔B-C带(1 500~2 000 m)。它们整体反映了滇西南山地农耕区蚤类群落和物种的组成或区系分布在2 000~2 500 m较高海拔的区域间发生了较大的变化。

表4 滇西南8县市农耕区蚤类物种多样性、总蚤指数、全省和样区内人间鼠疫的构成比Tab.4 Species diversity of fleas, total flea index and constituent ratio of human plague in8 counties and cities of southwest Yunnan

图6 滇西南山地农耕区蚤类Cody指数和Sorenson指数沿海拔梯度变化趋势Fig.6 Variation trend of Cody index and Sorenson index of fleas along altitudinal gradient in southwest YunnanA:800 m→;B:1 500 m→;C:2 000 m→;D:2 500 m→.

2.2.38县市农耕区蚤类物种多样性(α-多样性)的测定和比较:对调查区8县市蚤类的物种多样性性、物种丰富度、均匀度、生态优势度和总蚤指数进行了测定和统计,结果见表4。此外,根据表1数据得知,云南省1982—2004年期间全省有29县市发现腺鼠疫病人503例,其中在本调查和研究区域内有6县区发生鼠疫病人共126例,它包含: 耿马67例、临沧18例、陇川3例、龙陵7例、盈江23例和梁河8例,而腾冲和云龙两地没有出现病例。将调查区所涉及在当地和全省发生人间鼠疫的病例数的构成比进行了统计,并把各县市所占当地或全省鼠疫病例构成比的数据分别对应加入表4。

从表4看出:在8县市调查区中以腾冲市蚤类物种多样性最高(1.9178),其次为梁河县(1.6425)和云龙县(1.6391),而最低为耿马(0.2753)。

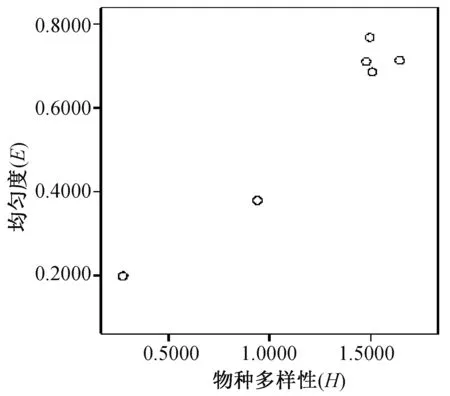

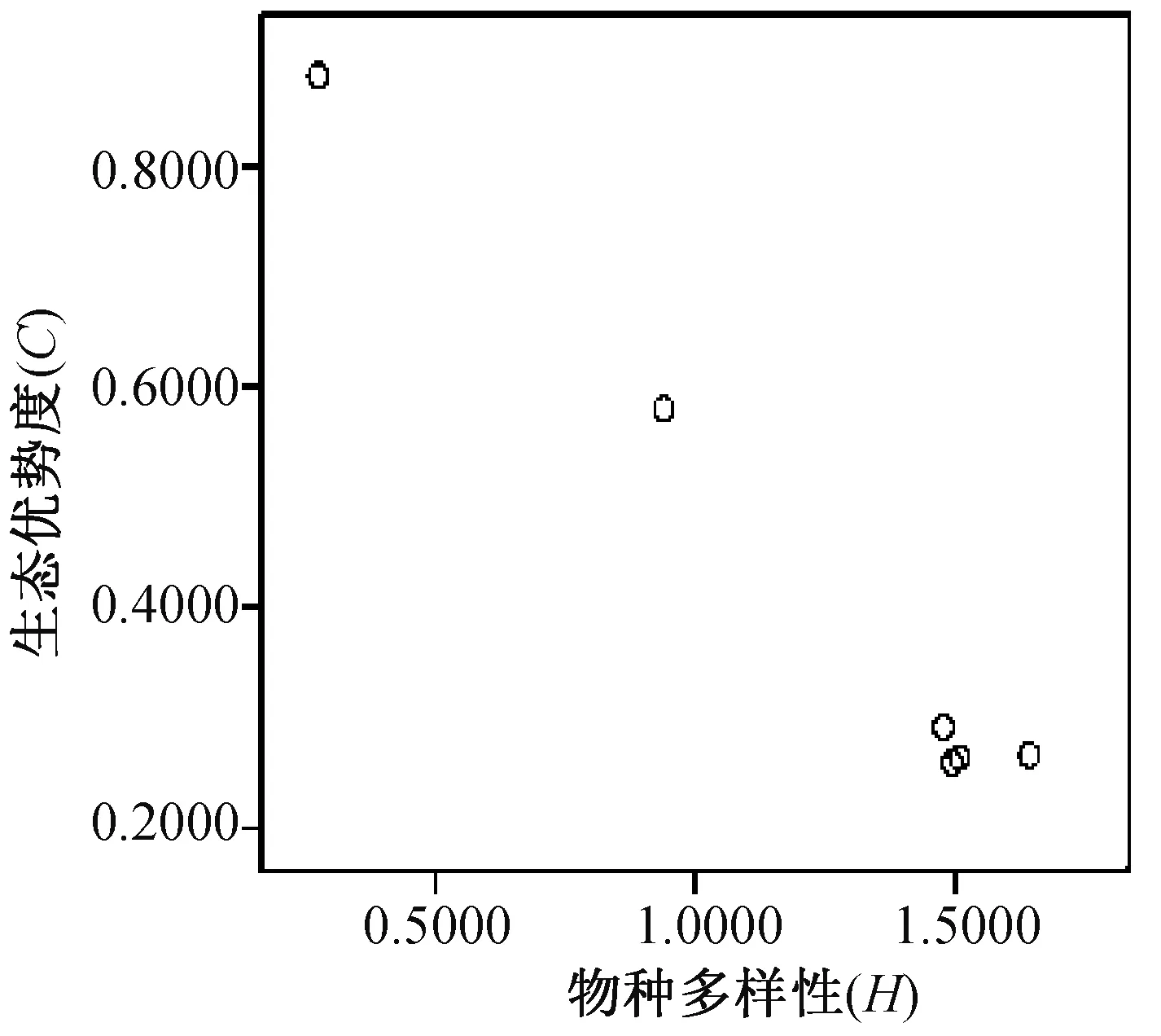

通过调查区蚤类物种多样性、物种丰富度、均匀度、生态优势度和总蚤指数之间关系分析的结果看出:(1)蚤类物种多样性与均匀度呈显著正相关(r=0.972,P<0.01)(图7),与生态优势度呈显著负相关(r=-0.994,P<0.01)(图8),但与物种丰富度,总蚤指数均不相关;(2)均匀度与生态优势度呈显著负相关(r=-0.985,P<0.01)(图9),但与总蚤指数不相关。

图7 农耕区蚤类物种多样性与均匀度的关系Fig.7 Relationship of species diversity to evenness of fleas in agricultural areas

表5 滇西南8县市蚤类群落生物学指标与人间鼠疫病例构成比之间的关系分析Tab.5 Analysis of the relationship between the biological indexes of flea community andthe constituent ratio of human plague cases in 8 counties of southwest Yunnan

图8 农耕区蚤类物种多样性与生态优势度的关系Fig.8 Relationship of flea species diversity to ecological dominance in agricultural areas

图9 农耕区蚤类均匀度与生态优势度的关系Fig.9 Relationship of flea evenness to ecological dominance in agricultural areas

图10 农耕区蚤类物种多样性与人间鼠疫构成比的关系Fig.10 Relationship of flea species diversity to human plague constituent ratio in agricultural areas

2.2.48县市农耕区蚤类物种多样性与人间鼠疫的关系分析:根据(表4),将8县市农耕区蚤类物种多样性、物种丰富度、均匀度、生态优势度和总蚤指数与全省和当地人间鼠疫病例构成比之间进行相关分析,所得结果列出表5。

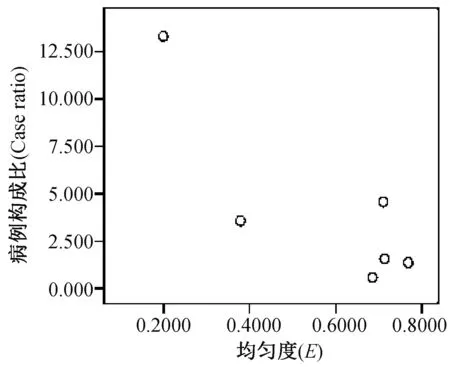

图11 农耕区蚤类均匀度与鼠疫病例构成比的关系Fig.11 Relationship of flea evenness to the constituent ratio of plague cases in agricultural areas

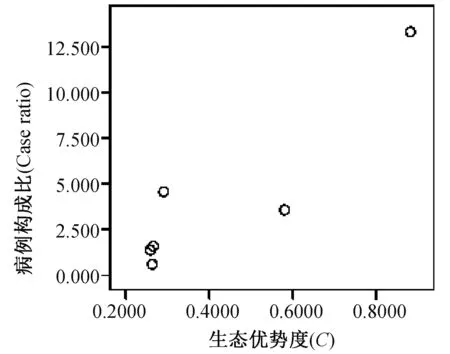

图12 农耕区蚤类生态优势度与鼠疫病例数构成比的关系Fig.12 Relationship of the ecological dominance of fleas to the constituent ratio of plague cases in agricultural areas

从表5和图10-12的分析结果显示:(1)物种丰富度与均匀度、生态优势度、总蚤指数和鼠疫病例构成比均不相关(P>0.05),表5;(2)总蚤指数与物种多样性、均匀度、生态优势度、鼠疫病例构成比均不相关(P>0.05),详见表5;(3)蚤类物种多样性、均匀度与人间鼠疫均呈显著负相关(r=-0.910,P<0.05;r=-0.836,P<0.05)(图10,图11),而生态优势度与人间鼠疫呈显著正相关(r=0.905,P<0.05)(图12)。

上述结果反映出:在蚤类物种多样性、均匀度低而生态优势度高的区域,人间鼠疫发病率则较高;反之,而在蚤类物种多样性、均匀度高的区域,人间鼠疫发病率较低或近年未发生鼠疫。说明了蚤类物种多样性和生态优势度与鼠疫之间密切相关。

2.2.5生态优势度、优势种物种多度与人间鼠疫关系:根据上述2.2.4内容的分析结果看出,生态优势度指数与当地人间鼠疫的发生与否和流行强度之间显著相关。生态优势度指数是反映各物种种群数量的变化情况的测定,生态优势度指数越大,说明群落内物种数量分布越不均匀,优势种的地位越突出。

图13 滇西南8县市优势种印鼠客蚤、缓慢细蚤多度与人间鼠疫病例构成比之间的关系Fig.13 The relationship of Xenopsylla cheopis, Leptopsylla segnis to human plague cases in 8 counties of southwest Yunnan

在调查区所获27种2 840只蚤类中,印鼠客蚤数量最多(占总蚤数44.26%),在8县市各调查区中,其物种多度高达19.35-93.83之间,优势种地位非常突出; 其次是缓慢细蚤(占蚤总数的20.39%),在8县市调查区中的物种多度在3.53-37.90之间,优势地位也较突出。根据印鼠客蚤、缓慢细蚤两者物种多度的分布与当地人间鼠疫病例构成比分布情况(图13)对比后看出:印鼠客蚤多度的高低与人间鼠疫病例构成比的高低之间分布曲线的变化基本一致,显示了两者的关系颇为密切;与此相反,缓慢细蚤多度与人间鼠疫病例构成比和主要媒介印鼠客蚤多度的分布曲线并非一致,说明他与人间鼠疫关系不甚密切。

印鼠客蚤是已知的家鼠鼠疫主要媒介。据8县市农耕区蚤类物种组成和分布调查情况(表2)看出:当地印鼠客蚤的分布区域见于海拔和纬度相对较低的耿马、临沧、陇川、龙陵、盈江、梁河6个县市,这些地区恰好是本省1982—2004年期间出现和流行人间鼠疫的地区;而地处海拔和纬度相对较高的腾冲、云龙两县市没有印鼠客蚤分布的地区,均没有发生人间鼠疫。这也说明印鼠客蚤的地理分布特征与家鼠鼠疫的发生和流行密切相关。

上述结果说明优势种印鼠客蚤物种多度大小及其空间分布特征与人间鼠疫的发生与否和流行强度之间具有重要关系。

3 讨论

3.1 地理位置和气候环境条件下蚤类的组成与分布对人间鼠疫的影响

国内既往的研究和监测结果显示:由于地区分布的差异,在整个家鼠鼠疫疫源地中缓慢细蚤数量占65.53%,印鼠客蚤占27.51%;但在疫源地的主要地区印鼠客蚤占首位,为74.20%,而缓慢细蚤仅占23.94%(俞东征,2009)。在云南,以黄胸鼠为主要宿主及其寄生蚤印鼠客蚤为主要媒介的家鼠鼠疫疫源地主要分布于北纬25°50′以南,滇西南横断山脉区南部和滇南等海拔2 000 m以下山间盆地的城镇或乡村居民区。通常,印鼠客蚤的分布基本上与黄胸鼠同域分布,二者均为云南省的广布鼠种和蚤种,家鼠鼠疫的发生和流行也伴随着黄胸鼠和印鼠客蚤的分布而分布(张丽云等,2003)。疫区的空间分布范围基本在海拔和纬度较低的地理区域为其特点,并多成孤立、分散、灶状分布(杨春光等,2007) 。

在1982—2004年,云南共有46个县(市)发生了鼠疫动物病流行,其中29县市波及人间,发生腺鼠疫病例共503例,其中大部分县市分布于滇西和滇西南横断山脉宽谷地带。本次在滇西南8县市调查样区中,由于地理位置、海拔高度和气候环境条件不同,优势种印鼠客蚤和缓慢细蚤两者的物种数量构成(物种多度)分布差异很大,两者多度分布格局的变化基本呈相反的趋势,详见图13。在纬度和海拔相对较低和气候较热的耿马、临沧、陇川、龙陵、盈江、梁河发生人间鼠疫的6个县市中:主要媒介印鼠客蚤的物种多度高达19.35~93.83,优势种地位非常突出;反之,缓慢细蚤物种多度仅为5.36~37.90。而在海拔和纬度相对较高、气候较凉没有发生人间鼠疫的其余两县市(腾冲和云龙),调查中没有发现印鼠客蚤分布,且缓慢细蚤数量也较少(其多度分别仅为5.36和7.18),相反,由其他种类如偏远古蚤(多度为34.12)和绒鼠怪蚤(多度为39.49)成为了当地的优势种。此外,根据表4所列结果看出:在蚤类物种多样性、均匀度低而生态优势度高的区域如耿马、临沧和盈江,人间鼠疫发病率则较高;反之,在蚤类物种多样性、均匀度高的区域,人间鼠疫发病率较低或近年未发生鼠疫。他们共同反映了云南山地农耕区蚤类的群落结构、物种多样性的空间分布格局、印鼠客蚤的多度及其空间分布特征与家鼠鼠疫疫源地的空间分布范围和特点、人间鼠疫的发生与否和流行强度之间都具有重要关系。

蚤类是传播鼠疫的主要媒介,但不同的蚤种其传播鼠疫的能力不同,其中印鼠客蚤是家属鼠疫流行的主要媒介已被公认。但是,根据云南长期的调查资料显示,在某些动物鼠疫疾病在暴发流行期的调查中发现印鼠客蚤地面游离蚤已占97.84%和印鼠客蚤当地的鼠疫菌的感染率达到30.94%时,却没有发生人间鼠疫的现象。反之,而在发生人间腺鼠疫流行的较为严重地区如耿马(1990年病人65例)和砚山县(2000年病人66例)的地面游离蚤指数仅为0.023-0.47,但人蚤Pulexirritans却占总数比的48.4%-96.94%(吴爱国等,1992;张丽云等,2004)。上述结果提示,在云南某些鼠疫流行区,人蚤可能充当了重要媒介的角色(张丽云等,2004)。因此,我们认为在家鼠鼠疫疫源地除了对已知重要媒介印鼠客蚤的监测和重点控制外,其他媒介蚤类如人蚤等的监控工作也应引起当地疾控部门的重视。

3.2 滇西南山地农耕区蚤类物种多样性特征

既往,在云南家鼠鼠疫流行区内共收集到蚤类4科14属16种,在数量构成上以印鼠客蚤(67.06%)占优势,缓慢细蚤(23.42%)次之,人蚤(5.10%)和不等单蚤(3.39%)相对较少,其他种蚤(1.05%)很少(张丽云等,2003)。

本文通过滇西南8县市疫源地农耕区蚤类的调查,共发现蚤类6科16属27种,从优势种的数量构成比看出,其中,印鼠客蚤数量最多(44.26%),其次是缓慢细蚤(20.39%),该两蚤种为当地蚤类数量上的优势种;偏远古蚤(8.56%)、长形病蚤(7.71%)和泸水栉眼蚤(6.76%)3蚤种数量相对较多,为当地的常见种;而其余的蚤种数量都相对较少。该次在农耕区的调查与既往全省疫区蚤类调查的结果比较,蚤类在科和属数量上分别增加了2个,蚤类的物种数增加了11种。但从数量构成比例上看,优势种印鼠客蚤和缓慢细蚤的数量上都明显较既往的调查结果低一些,而其他常见种的物种和数量组成明显不同。此外,蚤类的科、属和种的丰富度明显多于滇南山地小区景洪、勐海、普洱、宁洱、河口、马关、蒙自、文山8县市共获蚤类5科13属15种的调查结果(张胜勇等,2009)。总体而言,通过上述不同地区和研究情况的结果比较后看出,滇西南山地农耕区蚤类在科、属和物种的组成和多样性都显示了较高的区域特征,此结果拓展了我们对家鼠鼠疫疫源地山地农耕区蚤类的组成和分布情况的认知。

3.3 山地农耕区蚤类与宿主动物多样性空间分布的特征及其关系

山地生态学是一门研究在山区这一特定环境中,不同生命层次的生态现象和过程及其相互作用的生态学领域(方精云等,2004)。既往研究显示,云南西部横断山不同山地蚤类与主要宿主动物(小型兽类等) ɑ多样性的地理分布趋势及它们与重要环境因素的关系均有所不同, 前者(蚤类)与水湿(降水量和雨季长短)条件密切相关(龚正达等, 2001a), 而后者(小型兽类)主要是受纬度的影响, 其次是水湿条件(龚正达等, 2001b)。

山地农耕区是一种长期在人为影响和干扰下,常见但又为特殊的生态环境类型。作为蚤类主要宿主动物的小型兽类, 具有分布广、种类多、迁移性较小及其分布与栖息环境关系密切等特点。因此,滇西南山地农耕区蚤类与宿主小型兽类多样性之间关系如何,它们与寄生蚤类的空间分布格局是否同步或存在差异, 以及导致它们之间差异的主要环境因素还有什么, 这些都是值得进一步研究和探讨的问题。