储层致密化与油气充注的关系:以三肇凹陷白垩系扶余油层为例

斯尚华,胡张明,刘 吉,刘云飞,耳 闯,杨哲恒,何俊昊

(1.西安石油大学 地球科学与工程学院,陕西 西安 710065;2.西部钻探工程有限公司地质研究院,新疆 克拉玛依 834099;3.中国石油集团测井有限公司辽河分公司,辽宁 盘锦 124001;4.长庆油田第五采油厂,陕西 西安 710200)

0 引 言

三肇凹陷位于松辽盆地北部,面积6 000多平方米,为一个大型含油气凹陷,沉积了中新生代地层,受基底断裂控制,形成了商家鼻状构造、升平西向斜等7个三级构造单元[1-3](图1)。三肇凹陷白垩系青山口组烃源岩非常发育,该烃源岩生排烃后,原油进入了下伏扶余致密储层,形成致密油气藏[4](图2)。该盆地致密油资源主要分布在中央长垣隆起两侧凹陷内,目前盆地致密油资源勘探开发程度较低,其相关地质认识不全面,尤其对致密油充注过程认识还相对薄弱[5]。国内外研究者对致密油储层孔隙特征、演化过程等开展不同角度的研究[5-8],但关于储层致密化和油气充注相关性的研究相对欠缺。三肇凹陷扶余油层具有低孔低渗致密储层的特征,本文对致密储层特征、成藏期进行分析,并据此讨论了油气充注和储层致密化的相关性,该研究结论对三肇凹陷致密油勘探开发具有重要的意义。

图1 三肇凹陷构造位置及流体包裹体采样井分布Fig.1 Structural location and distribution of fluid inclusion sampling wells in the Sanzhao sag

图2 三肇凹陷中生界地层概况Fig.2 General Mesozoic stratigraphy of the Sanzhao sag

1 致密砂岩储层特征

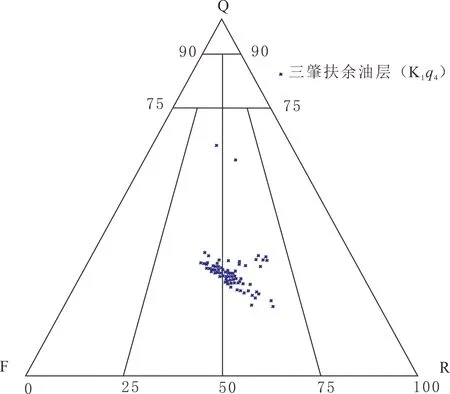

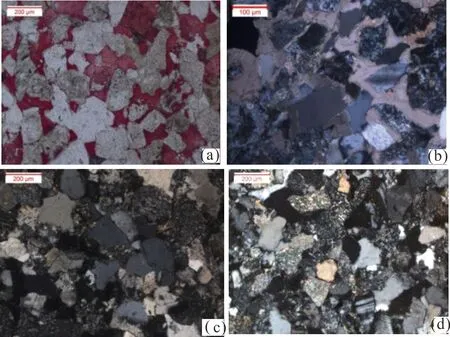

三肇凹陷扶余储层岩性以粉砂岩、细砂岩为主,中-粗砂岩少见。岩石矿物组成:石英含量为16.1%~64.3%,平均28.2%,长石含量为16.3%~53.5%,平均34.2%,岩屑含量为3.5%~57.9%,平均37.6%,岩石类型为岩屑长石砂岩和长石岩屑砂岩(图3)。杂基主要为泥质,平均含量为9.4%。胶结物成分为碳酸盐、硅质和黏土,硅质胶结物平均含量为2%,碳酸盐含量为10%,伊利石黏土矿物为3.4%,高岭石为0.2%。扶余储层砂岩结构成熟度中等,颗粒以次圆-圆状为主、颗粒接触关系为点-线接触为主,其次为线接触(图4)。岩石胶结类型有多种,包括接触式、孔隙式等[9]。

图3 三肇凹陷扶余油层致密砂岩分类三角图Fig.3 Ternary tight sandstone classification diagram of the Fuyu reservoir,Sanzhao sag

图4 三肇凹陷扶余油层致密砂岩颗粒接触关系Fig.4 Grain contact relationship of tight sandstone in the Fuyu reservoir,Sanzhao sag(a)双51井,1 724.1 m,扶余组油层,点接触;(b)芳51井,1 888.6 m,扶余油层,点-线接触;(c)芳50井,1 810.2 m,扶余组油层,线接触;(d)肇26井,1 886.9 m,扶余油层,凹凸接触

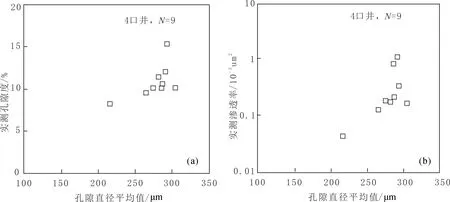

利用恒速压汞法、微米CT等实验技术获得了致密储层孔喉特征,恒速压汞实验能够区分孔隙和喉道,并提供孔隙直径、不同直径孔隙体积和数量、喉道直径、不同直径喉道体积和数量等参数。扶余油层喉道半径平均值范围为0.2~1.11 μm,孔隙半径平均值范围为108 ~152 μm,孔喉半径比平均值范围为152.23~579.83,主流喉道半径范围为51~655 nm,总孔喉体积比范围为0.011~1.07,孔隙大小与孔隙度、渗透率均呈正相关关系,且与渗透率正相关性较好(图5)。上述数据特征表明,扶余油层表现为窄喉道、宽孔隙、孔喉配置差、微细喉道总体积较大的特点。

图5 三肇凹陷扶余油层致密砂岩孔隙直径平均值与物性相关性Fig.5 Correlation between average pore diameter and physical properties of tight sandstone in the Fuyu reservoir,Sanzhao sag(a)孔隙直径平均值与实测孔隙度散点图;(b)孔隙直径平均值与实测渗透散点图

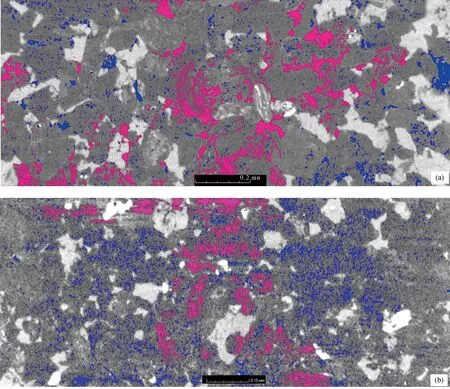

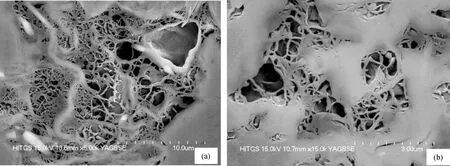

微米CT、扫描电镜等技术重在识别微米级孔喉,从图6和图7中发现,扶余致密储层中存在大量纳米级孔隙、喉道及超出常规方法识别精度的微米级孔隙和喉道,这些孔喉数量大,其对总孔隙的贡献是相当可观的。微米CT得出的微米级孔隙为主的结果不具有绝对意义,但其所提供的喉道、孔喉比、连通性等信息是有意义的。综合上述分析,得出三肇凹陷扶余油层微孔隙和微细喉道总体积较大,但扶余油层整体较为致密。

图6 三肇凹陷扶余油层微米级(红色)、纳米级孔隙(蓝色)分布图(CT扫描图像)Fig.6 Micro (red)-and nano (blue)-pore distribution of Fuyu reservoir in the Sanzhao sag (CT scan image)(a)葡48井,1 549.37 m,扶余油层,碎屑颗粒间和杂基内发育众多纳米级孔隙(蓝色),Φ=9.27%,K=0.011 4×10-3μm2;(b)肇48井,1 949.39 m,扶余油层,碎屑颗粒间和杂基内发育众多纳米级孔隙(蓝色)Φ=8%,渗透率未测出

图7 三肇凹陷扶余油层黏土矿物晶间孔类型(扫描电镜)Fig.7 Intergranular pore types of clay minerals in Fuyu reservoir of the Sanzhao sag (SEM)(a)肇48井,1 941.81 m,扶余油层;(b)芳27井,1 788.45 m,扶余油层

2 流体包裹体及油气充注特征

在油气充注史分析过程中,流体包裹体方法有重要的价值,可基于其均一化温度以及研究区热史与埋藏史相关信息,而确定出油气充注时间。目前在成藏年代学研究领域,这种方法的应用比例较多[10-11]。本文在研究时也通过这种方法对松辽盆地三肇凹陷15口井白垩系扶余油层32块砂岩样品进行流体包裹体分析,厘定了油气充注史。

通过储层包裹体测试分析,发现扶余油层样品中油包裹体丰度高,油包裹体形状以椭圆状、长条状为主,大小主要在几微米与十几微米之间。其中油包裹体大小和产状都存在明显的差异,一般出现在胶结物和石英裂纹中(图8)。在三肇凹陷扶余油层致密砂岩中,观察到发蓝绿、黄绿、蓝和黄色4种荧光颜色的油包裹体,不同荧光颜色可以反映其内石油组分和热演化阶段存在差异,由此也说明扶余油层的原油充注过程是多阶段的,且各自成熟度均不同。

基于各色油包裹体的微束荧光光谱λmax特征,可以划分油气充注幕次[12-18],研究表明三肇凹陷在扶余油层至少存在4幕油充注,以太34、升554等井为代表。扶余油层油包裹体荧光光谱的主峰波长λmax表现出4种特征值(图8A3-D3),其特征分别为:①黄色荧光油包裹体λmax为573.7~599.3 nm;②黄绿色荧光油包裹体λmax为521.9~553.5 nm;③蓝绿色荧光油包裹体λmax为491.1~516.1 nm;④蓝白色荧光油包裹体λmax为440.6~457.0 nm。从特征值①→②→③→④,λmax值逐渐变小,反映了其包裹体中原油成熟度逐渐升高。

图8 三肇凹陷扶余油层不同荧光颜色油包裹体及其荧光光谱特征Fig.8 Oil inclusions with different fluorescence colors and the fluorescence spectral characteristics in the Fuyu reservoir,Sanzhao sag

为了确定油气成藏期,选择扶余油层中32块样品进行显微测温,获取流体包裹体均一温度如图9所示。从均一温度分布特征来看,扶余油层存在4幕油气充注,同期伴生4幕盐水充注。其中第1幕:盐水包裹体均一温度73.8~99.8 ℃,伴生的油包裹体均一温度51.2~71.8 ℃;第2幕:盐水包裹体均一温度100.1~119.7 ℃,伴生的油包裹体均一温度73.1~99.6 ℃;第3幕:盐水包裹体均一温度120.2~130.7 ℃,伴生的油包裹体均一温度100.2~110.9 ℃;第4幕:盐水包裹体均一温度131.2~158.8 ℃,伴生的油包裹体均一温度112.2~135.4 ℃。

图9 三肇扶余油层油包裹和同期盐水包裹体均一温度直方图Fig.9 Homogenization temperature histogram of oil inclusion and coeval brine inclusion in the Fuyu reservoir,Sanzhao sag

运用扶余油层各幕次油包裹体相伴生的盐水包裹体均一温度,在埋藏史图上进行投影,根据图9投影结果而得到各幕次油气的充注时间信息。分析所得结果可发现,扶余油层存在两期成藏,第1幕盐水包裹体均一温度73.8~99.8 ℃投影成藏时期是77~74 Ma,对应于嫩江组成藏;第2、3、4幕盐水包裹体均一温度分别为100.1~119.7 ℃、120.2~130.7 ℃、131.2~158.8 ℃,投影成藏时期是67~65 Ma,对应于明水组晚期成藏(图10)。

图10 三肇凹陷单井埋藏史-均一温度投影确定油气充注年龄图Fig.10 Diagram of hydrocarbon charging age by single-well burial history and homogenization temperature projection in the Sanzhao sag

3 油气充注与储层致密化关系

3.1 成岩致密史

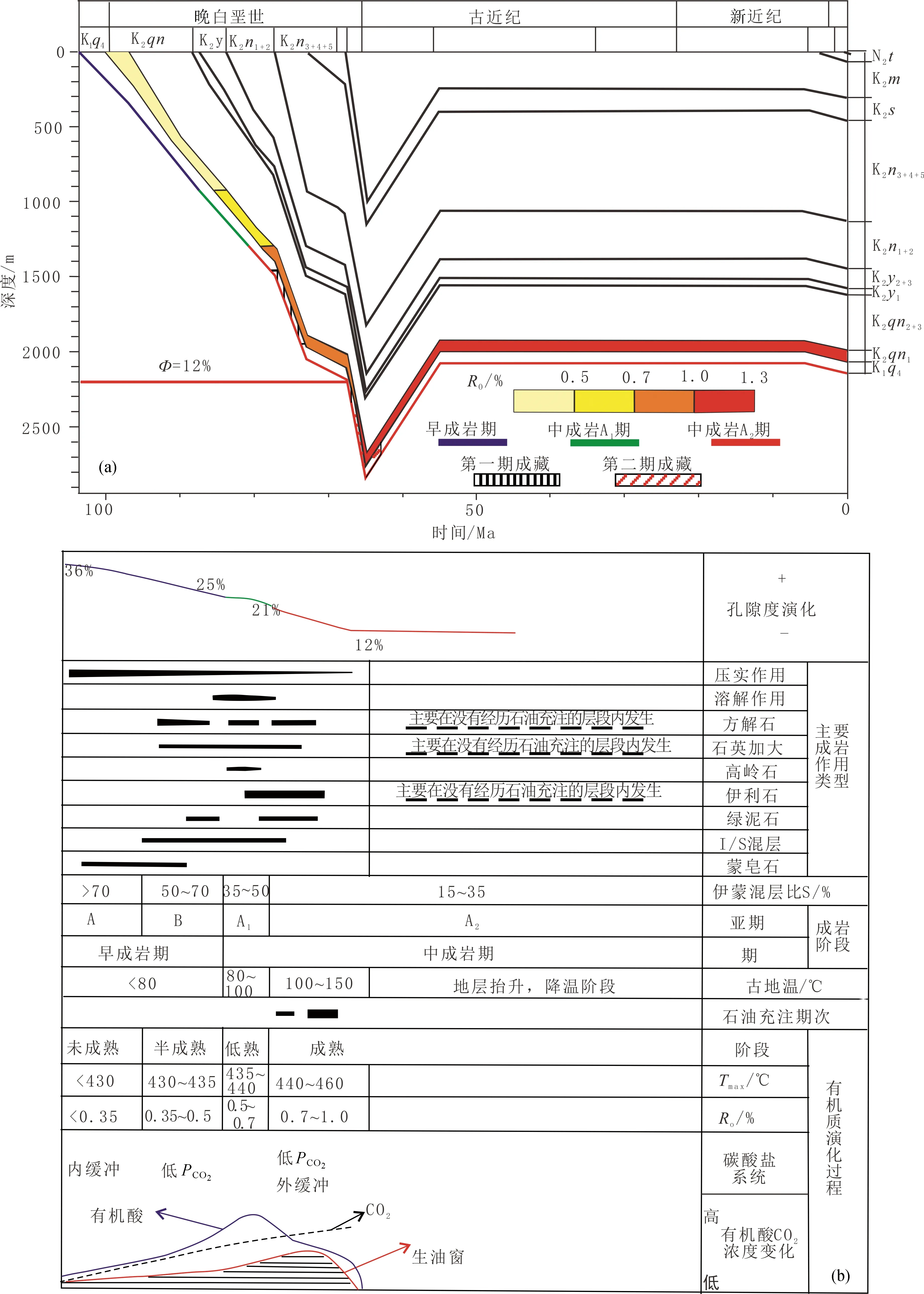

利用盆地模拟软件对三肇凹陷徐深7井地质模型进行了分析,在此基础上,利用反演模型模拟储层孔隙度演化,结果表明扶余油层经历了3个成岩致密阶段:第一阶段扶余储层初始孔隙度为36%,嫩江组之前,储层经过成岩作用后孔隙度降到了25%,该阶段成岩作用主要为压实作用、石英次生膨胀作用、绿泥石薄膜作用;第二阶段嫩江组早中期储层孔隙度由25%继续下降到21%,属中成岩早期,经历了持续压实、溶蚀、胶结、沉淀作用;第三阶段嫩江组晚期,储层孔隙度从21%下降到12%,属于中成岩晚期,经历了持续压实作用、伊利石胶结作用、油气充注作用(图11和图12)。压实作用和胶结作用是整个演化过程中储层孔隙率降低的主要因素,压实降低孔隙率46.2%,胶结降低孔隙率31.9%。

图11 三肇凹陷扶余油层成岩作用类型Fig.11 Diagenetic types of Fuyu reservoir in the Sanzhao sag(a)肇26井,1 907.77 m,200倍正交光,长石颗粒破碎(压实作用);(b)双51井,1 724.09 m,方解石连晶胶结,方解石交代长石;(c)双51井,1 723 m,石英次生加大(两期),长石次生加大,绿泥石膜,方解石他形填充;(d)葡48井,1 549.13 m,溶蚀孔隙,孔隙内充填伊利石,伊利石表面吸附沥青质球状物;Q.石英;F.长石;R.岩屑

图12 三肇凹陷扶余油层埋藏史(a)与孔隙演化、成岩序列(b)综合模式图(以徐深7井为例)Fig.12 Comprehensive models of burial history (a)pore evolution and diagenetic sequence (b)of the Fuyu reservoir,Sanzhao sag

3.2 成藏史

三肇凹陷扶余油层致密储层中存在4类油包裹体,其荧光颜色分别为蓝白、蓝绿、黄绿、黄,由此可判断此区域出现多期不同成熟度原油充注;接着依据伴生盐水包裹体均一温度在对应的时期图上进行投影,而确定出黄色荧光油包裹体捕获时间为77~74 Ma;其他三种应颜色荧光的捕获时间为67~65 Ma,分别对应于嫩江组沉积期和明水组沉积末期。研究还发现嫩江组末,三肇凹陷主体开始致密化,对应该地区孔隙度不超过12%;明水组早期,此区域扶余储层致密程度进一步提高;相关研究结果发现[17],嫩江组、明水组末期,储层致密时期和进入生油门限时期基本上相一致。由此可判断出研究区扶余油层为先致密后成藏。

4 结 论

(1)三肇凹陷扶余致密储层岩石类型以长石岩屑砂岩和岩屑长石砂岩为主,孔喉特征表现为窄喉道、宽孔隙、孔喉配置差、微细喉道总体积大。

(2)通过扶余储层流体包裹体分析,表明该致密储层油气充注分为两期,早期和晚期充注时间分别距今77~74 Ma、67~65 Ma,分别对应于嫩江组沉积期和明水组沉积末期。

(3)根据油气充注史和孔隙演化时间对比结果发现,在储层致密化后出现原油充注,即先致密后成藏。

致谢:感谢中科院兰地所马晓峰博士在论文实验数据分析上的帮助!