生态系统

全球PM2.5污染治理要更多关注氨减排

浙江大学环境与资源学院谷保静研究员联合国际团队,首次分析了氨气(NH3)和氮氧化物(NOx)在全球PM2.5污染形成中的贡献(N-share)及其健康效应,并结合模型分析控制氮排放来减缓PM2.5污染健康效应的路径和成本,发现全球PM2.5污染治理中氨气减排比氮氧化物减排更有效。相关成果发表于Science。氮氧化物主要来自城市生产活动,氨则主要来自农业生产活动。如果通过推动种植业的规模化以促进优化施肥,估计能减少三分之一的化肥使用量和一半左右的氨排放;另一方面,可以在养殖场周边配套农田,以便有机肥能直接使用于农田,避免堆积后氨排放到空气中。

全球N-share的变化(图片来源于浙江大学求是新闻网)

全球减排50%氮排放的成本收益(图片来源于浙江大学求是新闻网)

卫星反演水体面积的新方法及其在黄河源的应用

中国科学院地理科学与资源研究所刘苏峡、莫兴国等人提出了一种基于阈值法的水体提取算法和基于历史水体频率的缺失水体插补的新方法,构建了从1986—2019年间不包含冰面的SWE连续年序列和从2001年1月—2019年12月间包含和不包含冰面的SWE连续月序列。相关成果发表于Science of the Total Environment。新算法的水体提取结果总体精度达98.3%,基于历史水体频率插补缺失水体的结果平均相对误差小于10%。相比全球公开的Joint Research Centre(JRC)Global Surface Water(GSW)数据,采用新方法构建的SWE序列在水面薄冰去除和数据完整度方面表现更优。

荒漠藓类植物对积雪量的生理敏感性研究

中国科学院新疆生态与地理研究所张元明研究员团队通过模拟自然和65%增减雪,以及冻融循环频次的变化,探讨了齿肋赤藓对积雪量的生理敏感性是否会随着冻融循环次数的改变而改变。相关成果发表于Journal of Plant Physiology。冬、春季尤其是冻融季被认为是荒漠藓类植物生长和固碳的关键期,全球气候变暖及极端降水事件频发使得荒漠冬季水热环境发生显著变化。研究表明,齿肋赤藓对积雪的生理敏感性受到冻融循环次数的调控,冻融循环次数的减少减弱了齿肋赤藓对积雪变化的生理敏感性。该研究为全面深入评估全球气候变化下荒漠藓类植物对极端环境的适应性机制提供理论依据。

长江流域持久性有毒污染物干流输移研究

中国科学院南京地理与湖泊研究所赵中华等研究人员系统调查评估了长江干流宜昌至长江口岸线水域水体和沉积物中典型PTS污染物负荷的时空分布、来源特征、介质分配、生态和健康暴露风险等环境行为过程,初步揭示了上游坝区及水库运行对中下游水环境多环芳烃PAHs污染输移及蓄积的潜在影响。相关成果发表于Journal of Hazardous Materials。研究表明,大型城市及重要支流汇入江段污染负荷高,受体模型溯源解析显示PAHs主要来源于煤炭、焦炭和交通源;丰水期流域径流输入显著增加水体PAHs污染水平;上游至下游PAHs时空分布特征显示水流输移为主。

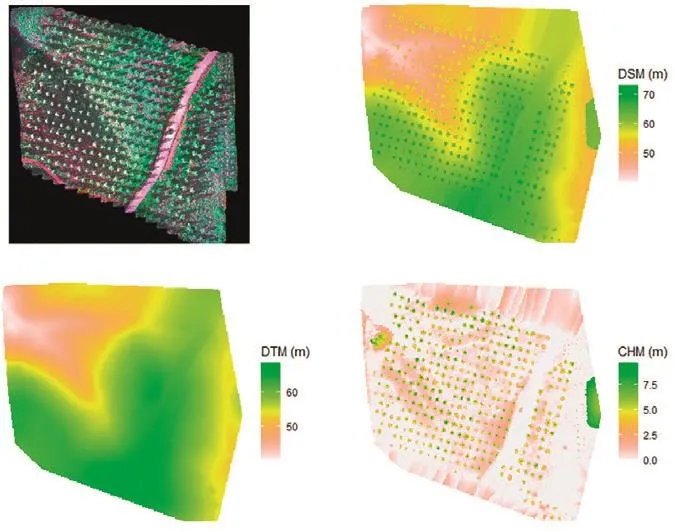

林木性状无人机遥感测定评价研究

中国林业科学研究院亚热带林业研究所李彦杰等人将无人机(UAV)低空遥感技术应用于我国南方地区主要造林和产脂树种湿地松(Pinus elliottii)家系测定林系统研究。相关成果发表于Industrial Crops & Products。该研究通过无人机获取的图像和光谱数据,重建三维点云,并利用点云数据对湿地松家系林各单株进行了精确定位与分割,获取生长和冠幅性状信息;提取了各单株相应的光谱信息,计算多种植被指数。结合遗传分析研究,计算各性状的遗传相关性以及遗传力,评选出基于不同育种目标的多性状兼优的湿地松优良家系。研究成果为利用无人机遥感技术在林木冠层水平上实现大空间尺度的高通量表型研究提供了基础。

湿地松家系林多种植被指数分布图(图片来源于中国林业科学研究院网站)

RGB正射图像、数字表面模型(DSM)、数字地形模型(DTM)和冠层高度模型(CHM)(图片来源于中国林业科学研究院网站)

气象变量对空气质量影响的相对重要性排序及大气边界层的作用

北京大学数学科学学院、统计科学中心陈松蹊团队利用统计学中非参数回归和前向变量选择方法,给出了6个城市不同污染物的气象变量重要性排序。相关成果发表于Atmospheric Environment。论文通过分析华北平原六大主要城市,北京、天津、石家庄、济南、郑州和太原的气象与空气质量数据,采用非参数统计回归探究气象变量对空气污染浓度值的影响,利用前向变量选择法给出不同气象变量对空气污染浓度影响的相对重要性排序。研究发现,影响华北六大城市污染浓度的气象变量顺序上有很强的一致性。6个城市的地表气象变量可以解释边界层高度中超过77%的统计学变异(variance)。

植物多倍体连锁不平衡建模研究

北京林业大学生物科学与技术学院邬荣领等人制作了南北方两地柳枝稷种群的LD在不同染色体上的基因组分布图,对其参数进行了估计和比较,以此推断柳枝稷在环境适应方面的进化差异,验证了该模型的实用性,为研究多倍体种群多样性和进化提供了新的工具。相关成果发表于Methods in Ecology and Evolution。连锁不平衡(Linkage disequilibrium, LD)是推断自然群体遗传多样性及其进化历史的重要遗传参数,一直是种群和进化研究的重要焦点。文章提出了一个定义四倍体特异LD的新模型框架,用于表征异源四倍体自然群体中的双标记连锁不平衡,这四种类型的不平衡通过网络单独或联合影响种群变异。

海洋贝类温度适应性研究

中国海洋大学水产学院董云伟教授团队开展了mRNA二级结构的热适应性研究。相关成果发表于PNAS。该研究以原位温度范围近60℃,分布于不同纬度(赤道到南极)和潮位的海洋贝类为模式系统,对同源蛋白mRNA的温度适应性进化策略进行了初步探讨。利用模拟计算方法预测了细胞质苹果酸脱氢酶同源mRNA的二级结构,评估了不同温度胁迫下mRNA折叠过程中自由能变化(ΔGfold)的趋势及其驱动因素。研究发现,mRNA二级结构稳定性与生物适应温度密切相关,ΔGfold的适应性变化维持了二级结构的动态平衡。mRNA鸟嘌呤和胞嘧啶含量的同义变化,独立于编码蛋白质,驱动ΔGfold的温度适应性进化。