洞庭湖区植被覆盖度下降成因分析

韩沁哲,邵佳丽,陈磊士,周 碧

(1.湖南省气象科学研究所/湖南省防灾减灾重点实验室,长沙 410118;2.国家气象卫星中心,北京 100081)

洞庭湖(28°44′—29°35′N,111°53′—113°05′E)位于湖南省东北部,承接湘、资、沅、澧四水形成沉积型盆地,是兼具蓄洪功能的过水性湖泊,全年水位波动变化较大,呈现“涨水是湖,退水为洲”的动态景观,建有4个不同级别的自然保护区。洞庭湖区属于亚热带季风湿润气候区,光热充足,有全省最优越的光能资源,土壤以水稻土为主,是全省水稻、油菜、甜橙等农产品种植的最适宜区。2014年7月国务院批复《洞庭湖生态经济区规划》,把洞庭湖区定位为中部地区崛起的典型示范区。根据陈强等[1]的研究,洞庭湖区各生态系统类型的健康状况和基本特征处于较差的状态。

中国气象中心提供的植被覆盖度趋势率数据显示,2000—2019年洞庭湖区90.3%的区域植被覆盖度呈正向变化,年均总增速0.39%,植被覆盖状况持续改善,但在益阳市南县、沅江市,岳阳市华容县,常德市武陵区、鼎城区、汉寿县、澧县,有部分区域植被覆盖度下降趋势明显,而且洞庭湖区植被覆盖度增速低于全省平均增速(0.51%)。本研究旨在找出洞庭湖区植被覆盖度增长趋势率偏低的成因。

雷璇等[2]利用高分辨率卫星数据提取东洞庭湖湿地植被进行格局变化分析;陈燕芬等[3]基于MO⁃DIS时间序列研究湿地沼泽和植被的面积变化;龙岳红等[4]基于离散小波多分辨率分析,发现洞庭湖流域植被动态变化特征和降水有密切关系;曾光明等[5]发现东洞庭湖植被与高程及水环境有很大相关性。本研究选择洞庭湖区湖南省境内部分的岳阳市、益阳市、常德市3个市级行政区作为主要研究区域,以EOS/MODIS、FY-3/MERSI等卫星估测陆地植被覆盖度和长序列水体面积,再结合中国科学院土地利用分类数据、气象数据、NPP_VIIRS夜间灯光数据、湖南统计年鉴数据等,分地类定量化地探索气候因子、人为因素对洞庭湖区不同生态系统植被覆盖度下降造成的影响,对洞庭湖区生态系统研究具有重要意义。

1 数据与方法

1.1 数据来源

利用MODIS数据计算植被覆盖度数据,利用FY-3卫星计算洞庭湖水体面积,基于NASA网站共享的美国NPP气象卫星可见光红外成像辐射仪VIIRS的DNB微光波段数据计算夜间灯光指数。土地利用分类数据来源于中国科学院土地资源分类系统LUCC土地利用/覆盖遥感监测分类数据,气象数据来源于湖南省气候中心,中国县级行政区划矢量数据来源于国家气象信息中心提供的全国1∶100万数据库,欧美黑杨砍伐面积来源于当地自然保护区统计,农业社会经济统计数据来源于湖南省统计局发布的《湖南统计年鉴》《湖南农村统计年鉴》。

1.2 数据处理

1.2.1 植被覆盖度数据处理

1)植被覆盖度计算。以EOS/MODIS、FY-3/MERSI等卫星的归一化差值植被指数(NDVI)数据作为基础,计算陆地植被覆盖度。

式中,Ck为k时段陆地植被覆盖度;Vk为k时段NDVI;Vsoil为像元显示为纯土壤时的NDVI,根据中国陆地特点设为常数0.05;Vmax为像元显示为全植被覆盖下的NDVI,根据中国陆地特点设为常数0.95。

2)植被覆盖度趋势率计算。基于2000—2019年洞庭湖区植被覆盖度栅格图计算栅格图像中各像元趋势率。

式中,Ci为第i年植被覆盖度;a为截距;b为植被覆盖度趋势率;ti为基础年到第i年的年序。

3)植被覆盖度年均值和年差值的计算。利用2000年、2005年、2010年、2015年地表分类数据分别统计 2000—2004 年、2005—2009 年、2010—2014年、2015—2019年不同地类的植被覆盖度均值。

植被覆盖度下降面积计算,利用中国科学院土地利用/覆盖遥感监测分类数据的地类shp图,统计洞庭湖区在该地类范围内当Cn-Cn-1<0时累计的像元面积。植被覆盖度下降程度计算,利用中国科学院土地利用/覆盖遥感监测分类数据的地类shp图,计算洞庭湖区在该地类范围内当Cn-Cn-1<0时所有此类像元植被覆盖度的平均值。其中,Cn为第n年全年平均陆地植被覆盖度;Cn-1为n-1年的全年平均陆地植被覆盖度。

1.2.2 水体面积计算 以EOS/MODIS、FY-3/MER⁃SI等卫星数据的红光波段和近红外波段计算每月洞庭湖水体面积最大值,再通过全年各月洞庭湖水体面积计算年平均水体面积和最大水体面积。

式中,RRED指红光波段反射率;RNIR指近红外波段的反射率;RN/Rth为RNIR与RRED比值对应的阈值,参考阈值为0.7。在白天晴空或薄云天气条件下,当比值小于等于0.7时判识为水体。

1.2.3 灯光数据处理 根据美国国家海洋与大气管理局免费发布的NPP_VIIRS长时间序列夜间灯光影像数据集,获取了2012—2017年DNB影像,去除闪电等异常值,计算得到2012—2017年各县(市)年合成产品,利用该产品统计夜间灯光指数,以及夜间灯光指数大于1的区域内植被覆盖度下降情况。

1.2.4 相关系数阈值界定 相关系数绝对值在0~0.3为低度相关,在0.3~0.6为中度相关,大于0.6为高度相关。

2 结果与分析

2.1 植被覆盖度与地类面积变化的关系

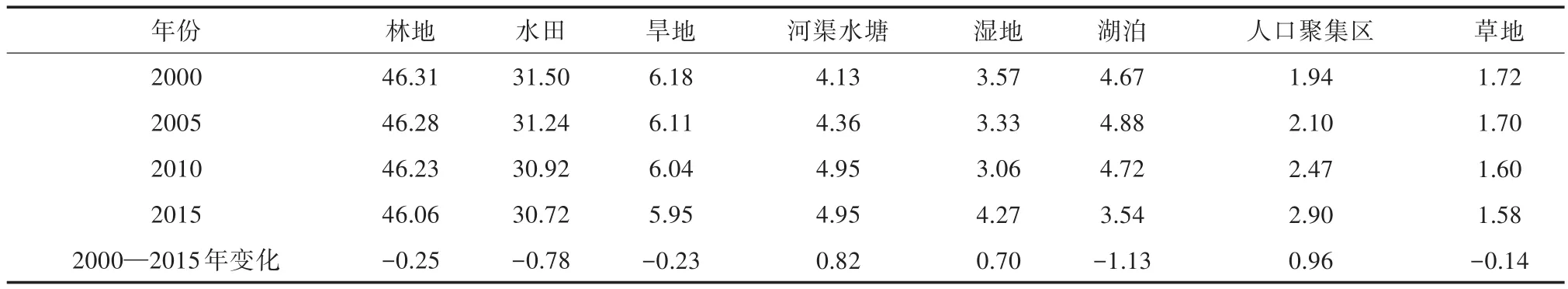

洞庭湖区湿地植被主要集中在洞庭湖自然保护区核心区,林地和草地主要分布在洞庭湖区周边丘陵山地,东南部以油茶林为主,西南部以楠竹林为主,西部以杉木林为主[6],但面积最大的植被类型为作物植被(水田、旱地),分布在垸区,主要以水稻、油菜、玉米、棉花、水果等作物为主。根据刘纪远等[7,8]的地表分类结果,利用2000年、2005年、2010年、2015年地表分类数据计算各地类变化。结果表明,2000—2015年林地、水田、旱地、湖泊、草地面积呈减少趋势,减少趋势为湖泊>水田>林地>旱地>草地,其中湖泊在2000—2005年为略增加趋势,但在2005—2015年为快速减少趋势,河渠水塘、湿地、人口聚集区面积呈增加趋势,增速为人口聚集区>河渠水塘>湿地(表 1)。

表1 2000—2015年洞庭湖各地类面积占比 (单位:%)

从表1可以看出,各地类变化面积很小,地表分类结果不能体现植被覆盖度下降的原因。因此,本研究针对洞庭湖区林地、水田、旱地、人口聚集区、湿地、湖泊6种地类,计算2000—2019年植被覆盖度变化特征。结果表明,6种地类2000—2019年植被覆盖度均呈增加趋势,趋势率为林地>旱地>湖泊>湿地>水田>人口聚集区;平均植被覆盖度为林地>旱地>水田>湿地>人口聚集区>湖泊;植被覆盖度增长趋势率为负值的面积占该地类自身面积的比重表现为人口聚集区>水田>湿地>湖泊>旱地>林地;植被覆盖度增长趋势率为负值的面积占全湖趋势率为负值面积的比重为水田>人口聚集区>湿地>湖泊>旱地>林地(表 2)。汤旭光等[9]研究发现,千岛湖流域是受人为干扰较大的地域,如河、湖附近的城镇建设用地、农业用地及其园地,其NDVI明显低于自然林地,本研究结果说明洞庭湖流域与千岛湖流域在该方面特征类似。植被覆盖度下降区主要集中在水田、人口聚集区和湿地地类,根据陈强等[1]的研究,洞庭湖区人工生态系统的频繁更新变化使其生产能力和稳定性都低于自然生态系统;而在自然生态系统中,森林生态系统稳定性最高,湿地生态系统稳定性最低,易于受到环境变化和人类干扰的影响,本研究结果与其结论一致。

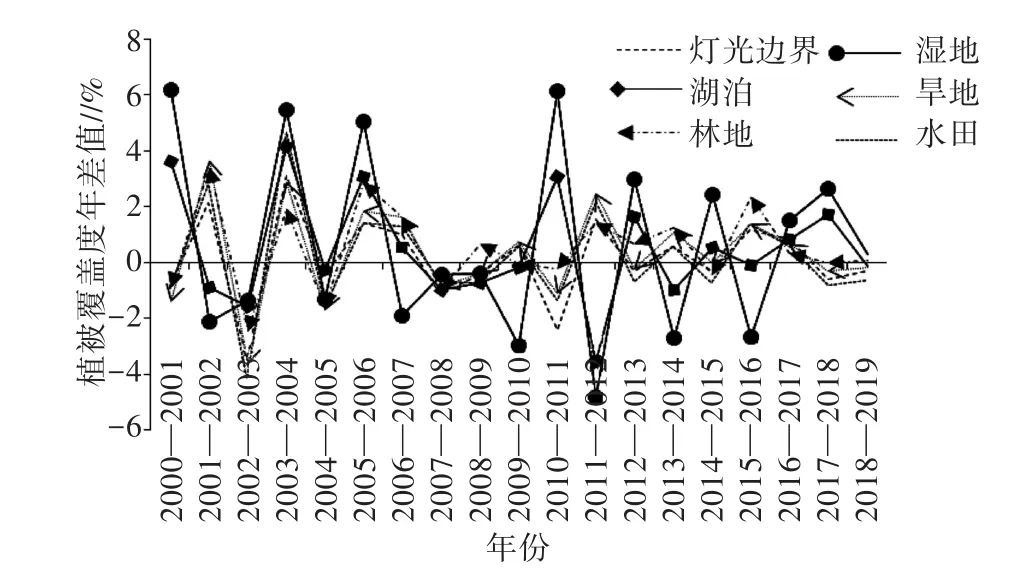

在三峡工程建设的2003年、2006年、2009年3个重要蓄水年间,所有地类的植被覆盖度变化一致,为2003年减少、2004年增加、2005年减少、2006年增加、2008—2009年持平;但是在非蓄水年的其他年份,湖泊、湿地2个地类的植被覆盖度变化和其他地类是相反的(图1)。

表2 2000—2019年洞庭湖不同地类植被覆盖度分析

图1 2000—2019年洞庭湖区不同地类植被覆盖度年差值

2.2 各地类植被覆盖度下降成因分析

为进一步找到洞庭湖区植被覆盖度下降成因,本研究主要针对水田、人口聚集区和湿地3种地类的不同特点分别进行干扰因子的计算对比。

2.2.1 水田植被覆盖度下降成因分析 计算2000—2019年水田地类植被覆盖度下降面积和下降程度,并与该时间段内洞庭湖区稻谷播种面积、玉米播种面积、粮食产量、稻谷产量、水果产量5个因子的年差值进行相关性分析,探索其农业成因关系。结果表明,水田植被覆盖度下降面积与粮食产量年差值呈中度负相关,与水果产量年差值呈中度正相关;水田植被覆盖度下降程度与玉米播种面积年差值呈中度正相关;水田植被覆盖度年差值与稻谷播种面积年差值、粮食产量年差值、稻谷产量年差值呈中度正相关,与水果产量年差值呈中度负相关(表3)。分析其原因与湖区农业种植结构调整有很大关系。由于近年来稻谷市场不景气,湖区粮食播种面积持续减少,各乡镇种植方向纷纷向效益高的瓜果类种植、稻田养鱼虾等方向倾斜,或者种植玉米等青饲料发展养殖业。

对2000—2019年水田地类植被覆盖度下降面积和下降程度与气温、日照时数、降水量等气候因子的年差值进行相关性分析,探索其气候成因。结果表明,水田植被覆盖度下降面积、下降程度与5—8月降水量、降水量年差值均呈高度或中度负相关(表 4)。

2.2.2 人口聚集区植被覆盖度下降成因分析 利用NPP_VIIRS数据分县计算2012—2017年洞庭湖区灯光指数年差值和灯光面积年差值,并把灯光指数大于1的区域作为人口聚集区计算该区域内植被覆盖度下降像元的面积年差值,再结合2012—2017年湖南省统计年鉴数据中各县级行政区的地区生产总值、工业主要营业收入、房屋建筑竣工面积的年差值,从植被覆盖度下降面积以及下降程度2个角度来分析其与城镇化、经济快速发展之间的联系。另外再与2000—2019年气温、日照时数、降水量等气候因子的年差值进行相关性分析,探索其气候成因。结果表明,灯光指数年差值、地区生产总值年差值与人口聚集区的植被覆盖度下降面积分别呈高度和中度正相关(表5);5—8月降水量、降水量年差值与人口聚集区的植被覆盖度下降面积均呈高度负相关(表 6)。

表3 2000—2019年水田的植被覆盖度下降与农业统计数据的相关系数

表4 2000—2019年水田的植被覆盖度下降与气候因子的相关系数

表5 2012—2017年人口聚集区的植被覆盖度下降与经济、城镇化进程和灯光指数的相关系数

表6 2000—2019年人口聚集区的植被覆盖度下降与气候因子的相关系数

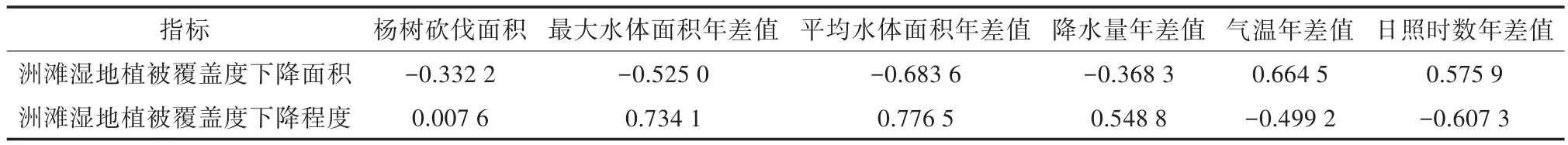

2.2.3 洲滩湿地植被覆盖度下降成因分析 计算2000—2019年洲滩湿地植被覆盖度下降面积和下降程度,并与该时间段内洞庭湖年平均水体面积、洞庭湖年最大水体面积、温度、日照时数、降水量的年差值及人为因素6个因子进行性关性分析,探索其成因关系。由于人类盲目开垦,大面积种植杨树、芦苇等人为干扰,会导致物种生物多样性下降、地力衰退、土壤旱化、地下水位降低[10],为了恢复洞庭湖湿地的生态功能,湖南省自2017年7月开始全面清理洞庭湖自然保护区核心区内的欧美黑杨,因此人为因素主要考虑欧美黑杨砍伐面积的影响。

由表7可知,洞庭湖水体面积减小、气温上升、日照时间增多会造成洲滩湿地植被覆盖度下降面积增加;各因子对洲滩湿地植被覆盖度下降面积的影响为年平均水体面积>年平均气温>日照时数>最大水体面积>年降水量>杨树砍伐面积;杨树砍伐面积与植被覆盖度下降面积呈中度负相关(表7)。洞庭湖水体面积减小以及气候变化的影响,容易造成大范围洲滩湿地植被覆盖度下降。如2006年洞庭湖水体面积为2000—2019年最小值,造成洲滩湿地植被覆盖度下降面积达87%(2000—2019年下降面积第二大值);2004年洞庭湖区日照时数达2000—2019年第二大值,造成洲滩湿地植被覆盖度下降面积达89%(2000—2019年下降面积最大值)。

洞庭湖水体面积增加、日照时数减少、降水量增加、气温下降会造成洲滩湿地植被覆盖度下降程度增加;各因子对洲滩湿地植被覆盖度下降程度的影响为年平均水体面积>最大水体面积>日照时数>年降水量>年平均气温;杨树砍伐面积与植被覆盖度下降程度无关(表7)。根据曾光明等[11]的研究,湿地植被在夏季易于被淹没,使NDVI下降,因此该区域的植被覆盖度与水体面积变化关系密切,当水位超过24 m以上部分湿地植被被水淹没,造成植被覆盖度下降。

洲滩湿地植被覆盖度下降面积和下降程度相关系数为-0.699,呈负相关,两者变化的气候驱动因子是相反的;洲滩湿地植被覆盖度下降面积与气候变化、水体面积变化都有关系,而下降程度与水体面积变化关系更为密切。该结论使图1的情况得到合理解释,三峡蓄水期间的丰水年,上游来水被截留,洞庭湖水体面积并没有像往年那样增加,使得洲滩植被未被湖水淹没而使植被覆盖度下降,失去了水体面积变化影响的洲滩湿地,植被覆盖度变化与其他地类变化趋同。

表7 2000—2019年洲滩湿地的植被覆盖度下降与不同因子的相关系数

3 结论

洞庭湖区2000—2019年植被覆盖度下降区域主要集中在水田、人口聚集区和湿地地类。水田地类植被覆盖度下降的主导气候影响因子是5—8月降水量;人为因素主要是湖区农业种植结构调整,导致水田地类植被覆盖度的下降。人口聚集区植被覆盖度下降的主导气候影响因子也是5—8月降水量;人为因素主要是地区生产总值、灯光指数,人口聚集、经济快速发展等。洲滩湿地植被覆盖度下降面积与温度、日照时数、降水量3个气候因子以及水体面积变换都有密切联系;下降程度与水体面积变化关系更密切,但三峡蓄水会减轻这种影响;杨树砍伐会对洲滩湿地植被覆盖度下降面积产生影响。