青藏高原国家公园群区域人类活动环境胁迫强度与空间效应

——以三江源地区为例

周 侃,刘汉初,樊 杰,,*,虞 虎

1 中国科学院地理科学与资源研究所区域可持续发展分析与模拟重点实验室, 北京 100101

2 中国科学院科技战略咨询研究院 北京 100190

国家公园不仅需要保持一个或多个生态系统的完整性,还需要为本地居民提供可持续生计、为外地游客提供环境上和文化上相互融合的具有精神、科学、教育、娱乐和游览的机会[1-2]。全球国家公园建设与运营实践中,普遍倡导在最大化保护自然生态环境不受侵害的基础上,协调解决生态系统保护与居民生计、社区发展、游憩教育等人类活动之间的矛盾。实现国家公园生态环境保护和利用的兼顾与双赢,也已经成为中国国家公园体制试点形成的共识[3-4]。依托青藏高原独特自然和人文景观、国家公园相对富集的青藏高原国家公园群[5],高强度、不合理的生产生活(旅游)活动过程,不仅破坏以高寒草甸、草原及荒漠为主的自然生态系统[6],使其原真性、完整性和代表性受损,也会制约当地居民和社区的可持续生计能力提升。

2000年以来,随着青藏高原人口和经济规模迅速增长,其人类活动变化及环境影响受到国内外学者的广泛关注。研究发现,青藏高原人口城镇化处于加速发展阶段且在空间上趋于集聚[7-9],城镇扩张及居民点生活垃圾的无序排放造成城镇周边环境污染[10-11];青藏高原过度放牧和草场空间扩张过程显著,已导致局部地区草畜失衡及草地沙化[12-14];青藏高原旅游业高速发展并已成为区域经济的支柱产业,但伴随着人口高度集聚、景区过度开发,旅游活动对生态环境形成较大压力[15-17];交通设施建设及运营的燃油等直接影响本地环境,沿线自驾旅游、人口集聚等间接引入新污染源[18-20]。大量实证研究表明,人类活动对青藏高原环境系统的影响持续增强,但针对其环境胁迫强度的研究多为定性描述,反映区域环境综合胁迫态势的定量评价偏少。同时,环境胁迫空间效应的相关研究有待加强,需要进一步探讨不同生产生活活动的空间形态和空间组织对区域环境系统的影响及空间分异。

在青藏高原生态文明建设和青藏高原国家公园群营造背景下,开展各类生产生活活动的环境胁迫及其空间效应研究,是精准实施环境管理、规范各类保护利用行为的科学基础[21-23],对增强青藏高原可持续能力具有重要现实意义。鉴于此,本文选取三江源地区为案例,融合土地利用、POI数据、人口经济、环境统计、实地调查等多源数据,在人为源水体、大气污染物排放量测算的基础上,评估国家公园群区域人类活动的环境胁迫强度和变化特征,并根据点—线—面空间形态差异解析环境胁迫空间效应,以期为青藏高原及青藏高原国家公园群区域环境管控对策制定提供依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

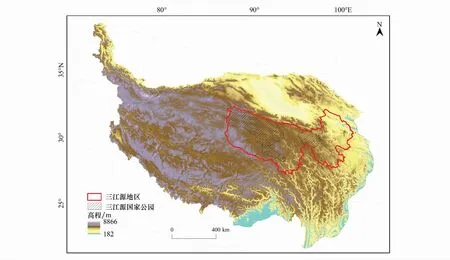

本文研究区三江源地区地理坐标为89°36′′E—102°26′E、31°34′N—36°17′N,位于青藏高原腹地,海拔高程为3450—6621 m,包括青海省黄南、海南、果洛、玉树藏族自治州全境以及格尔木市的唐古拉山镇,共计21个县和1个镇,土地总面积38.87×104km2,其范围及在青藏高原的位置如图1所示。三江源地区是长江、黄河、澜沧江—湄公河的发源地,区内沼泽湿地、冰川、湖泊等水体广布,是中国江河重要的水源涵养区、补给区以及亚洲的重要水源区[24-25]。同时,三江源地区拥有全球海拔最高的森林、高寒灌丛、草原和沼泽湖泊,是世界上高海拔地区生物多样性最集中的地区之一。正是由于三江源地区的生态环境极为重要且敏感,我国整合原三江源自然保护区及毗邻地区,建立了由长江源、黄河源、澜沧江源3个园区组成的三江源国家公园,占区域总面积的31.71%,是以青藏高原为主体的青藏高原国家公园群中的旗舰国家公园[5]。

图1 研究区范围及位置

1.2 数据来源

研究数据主要包括以下3类:一是地理要素数据,包括土地利用现状、地形高程、青藏高原界线等数据,来自“国家青藏高原科学数据中心”(http://data.tpdc.ac.cn);二是行政区与管理边界数据,包括地州和区县行政边界、国家公园边界等数据,除行政边界来自国家基础地理信息中心外,其余均在相关管理部门提供的图件基础上矢量化获取;三是社会经济与污染物排放数据,包括城乡常住人口、旅游人口、畜禽养殖、重点工业企业排污、污水处理设施等数据,来源于兴趣点采集数据、《中国环境统计年鉴》、《中国环境年鉴》、《中国城市统计年鉴》、《中国区域经济统计年鉴》以及《青海省统计年鉴》,对其中统计数据不完整的单元,进一步获取所在地州的统计年鉴和统计公报补齐。此外,还通过实地调查的方式对三江源地区城乡居民排污行为、游客环保意识等资料进行补充搜集。

1.3 人为源污染物排放量分类测算

由于案例区县域人为源污染物排放量统计缺失,需要根据排放属性对不同污染物的排放量分类测算,测算方法与依据如表1所示。首先,从种植业、畜禽养殖业、城乡居民生活和工业生产源,对人为源COD、氨氮排放量进行分类测算。其次,从固定燃烧源、道路移动源和工艺过程源,测算人为源二氧化硫、氮氧化物的排放量。最后,将测算结果与地州市的环境统计数据对比,将相对误差([环统数据—测算结果]/环统数据×100%)控制在5%以内,使估算精度满足县域环境胁迫强度评价和空间效应分析需求。

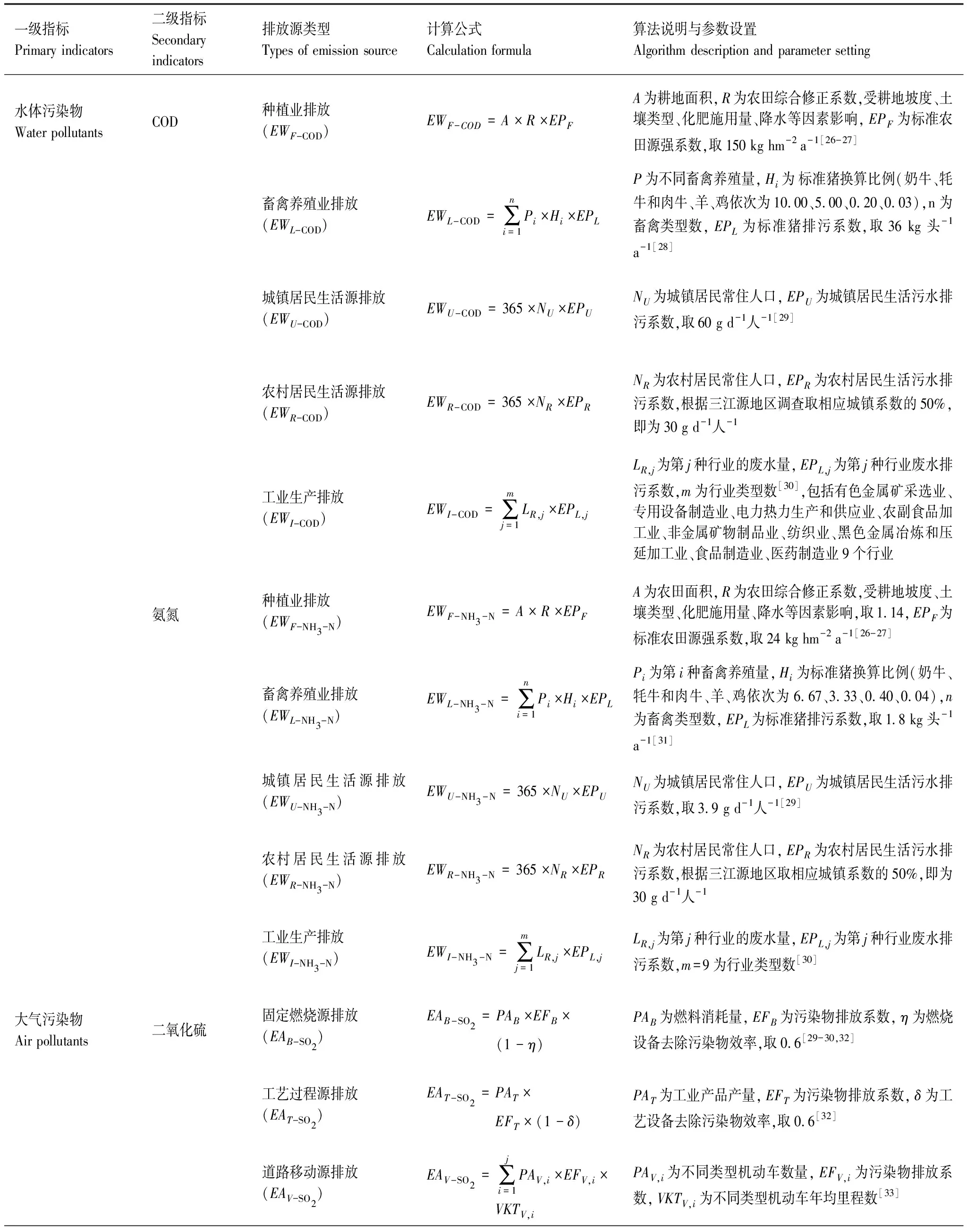

表1 人为源污染物排放量分类测算方法与依据

1.4 环境胁迫强度测算

采用熵权法(Entropy weight method)对三江源地区县域环境胁迫指数(Environmental stress index, ESI)进行测度。熵权法按照评价指标项的原始信息确定指标权重,是较为客观的多指标评价方法[34-35],该方法进行环境胁迫指数测算的步骤如下:

(1)评价指标标准化变换:

(1)

(2)计算第i县域第j类指标的比重Rij:

(2)

(3)计算第j类指标的熵权Ej:

(3)

(4)计算第j类指标的信息效用值Gj:

Gj=1-Ej

(4)

(5)计算第j类指标的权重Wj:

(5)

(6)计算i县域环境胁迫指数ESIi:

(6)

式中,ESIi反映三江源地区环境系统受各类人为源污染物的综合胁迫态势,ESIi值越大表明水体和大气环境承受的污染物排放压力越大,县域环境胁迫强度越高。

2 结果与分析

2.1 环境胁迫强度分析

2.1.1人为源污染物排放量

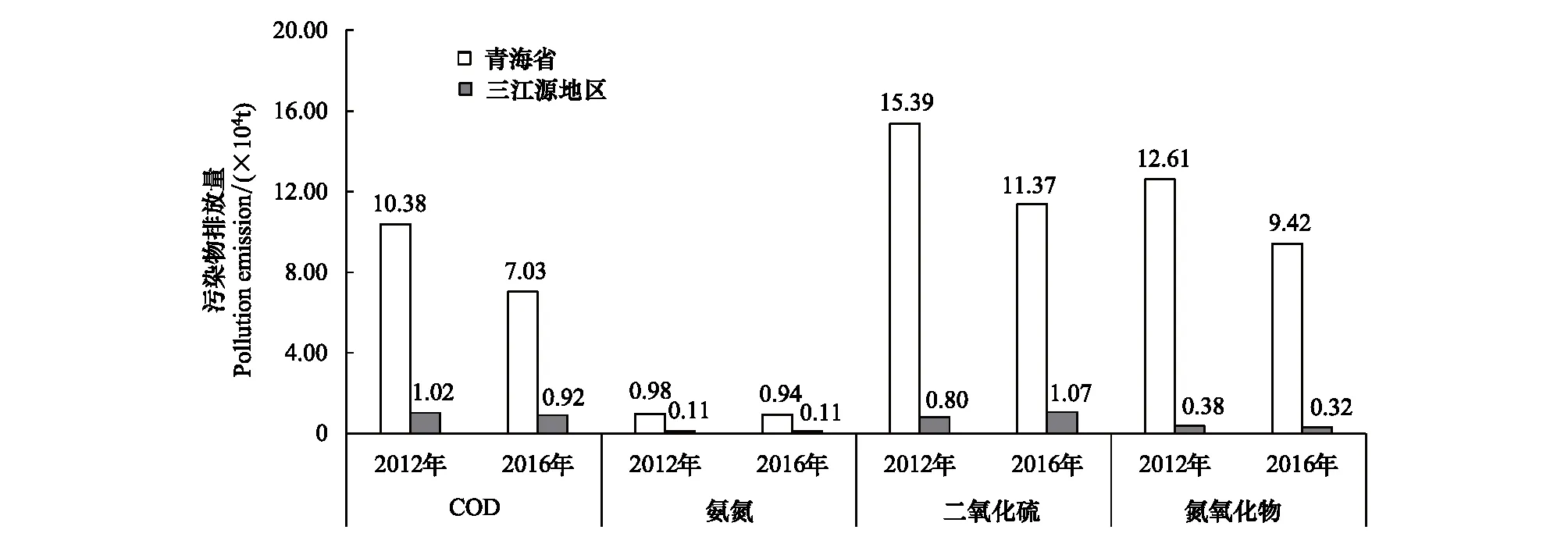

三江源地区人为源污染物排放量较小,是青海省水气环境受污染胁迫最低的地区。2016年,三江源地区以全省55.78%的土地面积承载了9220.19 t的COD、1119.87 t的氨氮、10737.37 t的二氧化硫以及3239.33 t氮氧化物,依次占全省该类污染物排放量的13.11%、11.86%、9.44%和3.44%(图2)。从排放量的变化来看,2012—2016年COD和氮氧化物呈明显减排态势,二者排放量分别下降了9.91%和14.70%,氨氮排放量相对稳定,而二氧化硫排放量增加了33.4%。

图2 2012—2016年三江源地区人为源污染物排放量

如图3所示,5年间三江源地区人为源污染物排放呈以下空间分异:人为源污染物在人口密度较高的地州首府所在地高度集中,共和、玉树、玛沁和同仁4县各类污染物的排放量位列各县前5位,2016年的COD、氨氮、二氧化硫以及氮氧化物排放量依次占三江源地区总量的40.47%、40.82%、46.10%和53.55%;三江源国家公园内排放等级较低,长江源、黄河源和澜沧江源园区所在的玛多、杂多、治多和曲麻莱明显低于其他县域;从时间变化来看,国家公园内水体污染物排放增长显著,COD排放量从2012年的935.68t增长至2016年的1192.48t、氨氮排放量从125.28 t增长至155.86 t,需警惕三江源国家公园水环境压力增大态势。

2.1.2环境胁迫强度

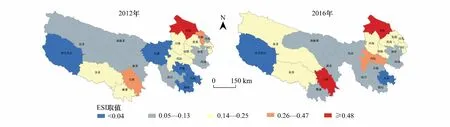

县域环境胁迫指数测算结果表明,三江源地区人类活动排污造成的环境胁迫总体平稳,2012年和2016年县域ESI均值分别为0.170和0.166,5年间增长了2.7个百分点。其分布如图4所示,州府所在地的综合环境胁迫强度相对较高,2012年和2016年ESI分别为0.436和0.412,是三江源地区平均胁迫强度的2.5倍,其中,玉树和共和2县的环境胁迫强度最高,5年间ESI均在0.5以上。在三江源国家公园内,2012年和2016年ESI分别为0.092和0.109,相当于三江源地区平均胁迫强度的1/2,从5年间胁迫强度变化来看,国家公园内环境胁迫强度快速提升,ESI增长率达到19.31%。

图4 2012—2016年三江源地区县域环境胁迫指数

2.2 环境胁迫空间效应分析

2.2.1城镇化与工业化的点状胁迫

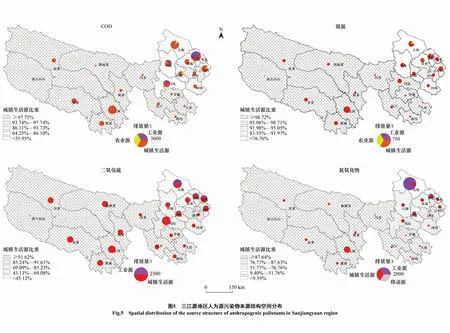

三江源地区的人为源污染物排放以城镇生活源为主、工业源为辅,在城镇化与工业化驱动下环境胁迫的空间集中度较高,呈现州府、县城及城乡结合部的“点状”胁迫。在水体污染物来源结构方面,城镇生活源和工业源的COD排放量分别为8214.94 t和1891.50 t,氨氮排放量分别为1046.20 t 和33.52 t,城镇生活源的排放量分别为其排放总量的75.69%和91.85%,工业源比重分别为17.43%和2.94%。在大气污染物来源方面,二氧化硫的城镇生活源和工业源排放量比重分别为86.07%和13.93%,而氮氧化物的城镇生活源和工业源的份额相当,分别为46.78%和53.22%(图5)。进一步分析显示,三江源地区2万人以上的重点城镇(市)土地面积1.37×104km2,只占土地总面积的3.52%,却集聚了区域三成的总人口。区域内城镇扩张、产业园区及生活垃圾的无序排放,环境设施配套和污染处理能力薄弱,与县城和重点镇人口相匹配的生活污水、垃圾处理设施建设与稳定运行不足,调查显示,区内城镇生活污水集中处理率仅59.98%,县级以上城镇生活垃圾无害化处理率77.65%。

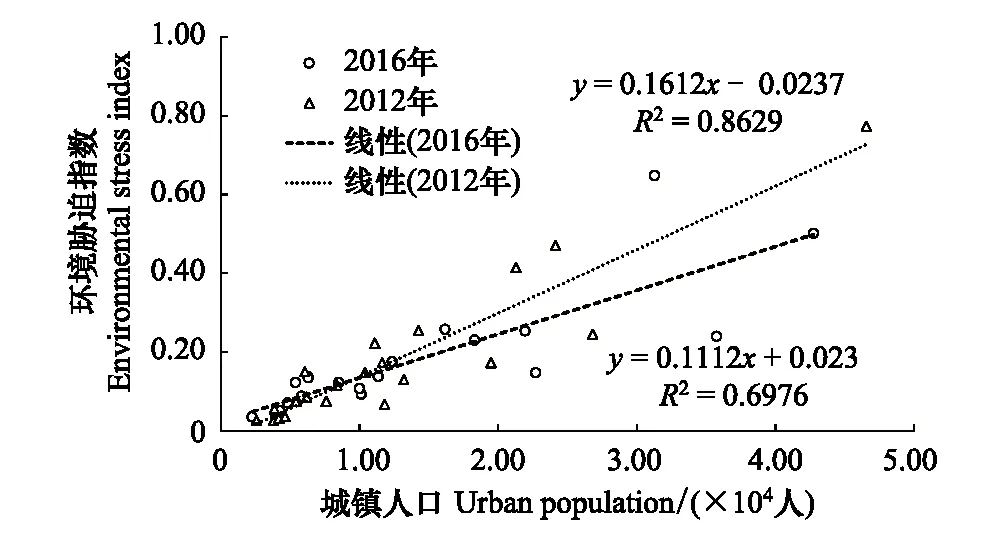

其中,在国家公园和中西部的海西、玉树和果洛3地州污染物源结构较为单一,城镇生活源的比重均接近100%,随着向海拔相对较低的东北部过渡,源结构趋于多样化,在共和、贵德、兴海、尖扎等海南和黄南州县域工业偏重偏粗偏短、发展模式粗放等问题仍具有“锁定效应”,据点式工业源排放总量仍将持续增加,工业部门产污造成的环境胁迫趋强。城镇人口与ESI的拟合分析显示(图6),2012年和2016年二者的person相关系数(P=0.05)分别为0.929和0.835,拟合程度较高。

图6 三江源地区城镇人口规模与环境胁迫强度拟合

2.2.2农牧区与农牧业的面状胁迫

受自然环境以及传统游牧生产方式影响,三江源地区农牧人口具有小集聚、大分散特点,导致农牧生产生活的“面状”胁迫效应明显,主要包括:其一,农牧区聚落、宗教场所的生活污染源胁迫。三江源地区共计179个乡镇居民点、3673个村庄和游牧民定居点,限于垃圾收集转运、处置设施和公共卫生厕所等不完善,能源消费结构以传统生物质能源为主,加之高寒高海拔下污水处理设施去除率低、成本高、维护难,农牧民生活污染排放基数偏大且未得到有效集中处置。调查发现,农牧区卫生厕所普及率为64.94%,水冲式、沼气池式等无害厕所普及率仅为8.93%。其二,牧民草场放牧的面源胁迫。三江源地区5年间大牲畜数从345万头增加至413.3万头,羊存栏数保持在600万只以上(图7),耕地面积和农用化肥施用量也稳定在11.88万公顷、1.51万吨左右,特别是以传统天然草场放牧养殖的牦牛、藏羊存栏量份额较大。初步估算,畜禽粪尿产生量占全省的71.8%,但畜禽养殖粪污处理技术相对滞后、资源化利用率低,粪便呈现自然分散堆积,牧民只拾取少部分风干牛羊粪便用作生产生活燃料,天然草场自然循环消纳压力偏重。

图7 三江源地区牧业指标及其在青海省的比重

2.2.3交通运输和旅游的线状胁迫效应

三江源地区以公路为主体、多种运输方式协同的交通网络体系基本形成,区域旅游可进入性极大提升,为自驾、探险、科考等新型旅游方式提供了道路条件,2012年以来,区内旅游总人数和总收入从504.4万人次、13.1亿元增至1756.2万人次和54.5亿元,分别增长了4.16、3.48倍(图8)。三江源地区的旅游人次与当地常住人口的比重从387.90%增长到了1300.11%,游客在三江源地区平均停留时间一般在5—10d,远超全国平均水平,特别在夏季旅游高峰期,游客涌入增加当地产污基数,使得按照常住人口核算的人为源污染物排放量明显推高。交通干线的空间叠加分析显示,2016年国家公园内的国道里程419.28 km、省道和县道里程495.03 km,但调查发现,现阶段游客环保意识仍然不高,沿线抛洒废弃物的比重仍高达75%,沿交通、旅游通道的人类活动轨迹使线状环境胁迫风险增大。

图8 三江源地区旅游人数与旅游收入变化

3 结论与启示

3.1 主要结论

本文以三江源地区为案例,运用多源数据识别了区域人为源污染空间,分类测算了主要水体、大气污染物排放量,克服了青藏高原县域人为源污染物排放的数据局限,在此基础上,采用熵权法评价了国家公园群区域的环境胁迫强度,并根据人类生产生活的空间形态差异解析了环境胁迫空间效应。研究结果显示:人为源污染物排放对三江源地区的环境胁迫总体有限,是青海省水气环境受人为污染胁迫最低的地区;三江源地区环境胁迫强度总体平稳、呈现显著空间分异,其中,州府所在的中心城市(镇)综合胁迫强度较高,而三江源国家公园内的ESI仅为平均胁迫强度的1/2,且5年间胁迫强度明显增高;城镇化和工业化的据点式开发模式导致三江源地区环境胁迫的“点状”空间效应最为突出,其中,国家公园和中西部的海西、玉树和果洛3州以城镇生活源胁迫为主,向东北部的低海拔地区过渡源结构趋于多样化,在海南和黄南州工业偏重、偏粗、偏短导致工业源胁迫仍具有“锁定效应”;农牧人口小集聚、大分散格局和农牧业生产生活方式使“面状”胁迫增强,旅游和交通运输呈现由点及线的“线状”胁迫。未来研究有待深化的方面包括:进一步揭示人类活动的空间形态与结构对区域环境系统影响的地域分异规律、多尺度交互过程等;在典型人类活动(如旅游业、牧业活动等)的季节性、周期性变化过程中,国家公园群区域环境胁迫强度及空间效应的月度、季度特征研究有待加强;由于目前县域、乡镇层面污染排放、设施处理能力等数据获取限制,本文选取的研究时间序列偏短,未来可在第二次全国污染源普查以及大数据支持下完善时空面板数据,系统揭示更长时间序列、环境设施处置情景下的环境胁迫强度及变化过程。

3.2 政策启示

3.2.1通过全要素环境设施承载能力提升缓解环境胁迫强度

从保护好三江之源、保护好“中华水塔”的战略高度,以缓解环境胁迫强度、改善环境质量为核心,完善青藏高原国家公园群区域环境设施支撑体系,全面提升水体、大气、土壤等各类要素的环境设施承载能力。在州府和重点城镇按照当地居民和旅游人口峰值推进生活污水处理扩能提标改造,实施重点乡镇和聚落、旅游景区的污水处理设施及配套管网建设。加强东部地区火电、水泥、有色金属冶炼等重点行业废水废气深度治理、中水回用及人工湿地深度处理,推进农牧区农村和游牧民定居点的生活垃圾和污水收集处理设施、小型分散式污水处理、规模化畜禽养殖污染防治以及面源污染治理工程,形成覆盖农牧区、固定式与流动式结合的垃圾收集、转运、处置体系。

3.2.2针对环境胁迫空间效应建立全覆盖的环境分区管控体系

依据青藏高原国家公园群区域的生态环境系统结构、状态和功能差异,结合环境胁迫来源及属性,建立针对点—线—面空间胁迫效应、覆盖每一寸国土的环境分区及污染源头分级管控体系。分区管控单元可按生活、生产和生态划分为三个大类和若干小类。生活空间类包括城镇居住场所、农村居住场所、游牧民定居点、旅游场所等;生产空间类包括采矿区、普通制造业场所、高污染型工业场所等工矿业生产空间,畜禽养殖场、耕地、园地、传统游牧场所等农牧业生产空间,垃圾填埋场、污水处理厂等特殊生产空间;生态空间类包括水源涵养区、水土保持区、饮用水源地等生态保护红线区和一般生态区。此外,依托物联网、大数据和现代观测技术,提升对各类分区生产生活旅游活动的实时监控能力,快速监测环境功能破坏行为并做出及时响应。

3.2.3实施面向人类生产生活旅游活动全过程的环境政策规制

将青藏高原国家公园群区域的污染源环境监管事权下移,纳入地方政府目标责任书考核体系,建立面向生产生活旅游全过程以及事前、事中、事后各环节的环境治理体系。推动环境质量、污染排放和执法监督的管控手段精准落地,强化源头管控在规划选址、用地预审、环评等环节的约束力,确保各类源头治理措施能精准地管到位。以降低能耗、物耗及排污指标为重点,对工矿行业进行清洁生产技术改造,推动园区清洁化工艺技术升级。建立一支牧民为主、专兼结合的环境管护员队伍,除发挥农牧民自我管理、自我约束作用外,提升对威胁草原、林地和湿地等面源污染活动的管护成效。严控国家公园内的旅游开发建设行为,针对各类分区容许的环境胁迫强度、潜在风险及影响明确管控等级与范围,引导生态、环保、节约型的旅游开发模式,推广低碳、零排、绿色的旅游风尚。