基于DPSIR模型的长三角城市群生态安全评价研究

崔馨月,方 雷,王祥荣,*,康俊锋

1 复旦大学环境科学与工程系,上海 200438

2 江西理工大学建筑与测绘工程学院, 赣州 341000

3康涅狄格大学地理系,康涅狄格州 06269

经历了经济的极度蓬勃发展,中国的城镇化规模极度扩大,城市成为了生产、商业、教育、行政的中心,城市的发展使得城市生态系统发生迅速变化,这与生态系统可持续发展的目标不符,造成了很多环境问题,主要表现在空气质量恶化、水资源减少、住房及公共卫生设施匮乏、交通拥堵与固体废弃物增加等方面。粗放式、无节制的资源开发带来环境问题的加剧,引发人们对生态安全和环境保护的理性思考,生态安全逐渐成为了多学科研究的重点。长三角区域作为我国最大的经济中心,城镇化水平属于我国前列,生态空间被大量占用,生态安全水平日益下降,环境污染事件频发。因此,为了维护城市生态系统的生态安全,需要对城市生态系统进行保护与修复,作为维护城市生态系统的重要环节,需要首先对特定区域展开生态安全评价。

国外对生态安全的研究始于20世纪中期。1977年,Lester Brown在《重新定义国家安全》中,首次提到环境安全(Environmental Security)[1]。1987年,世界环境与发展委员会在《我们共同的未来》报告中将环境问题与国家安全联系起来[2];1989年,国际应用系统分析研究所最早指出生态安全的概念,即生态安全是指在人类生活、健康、基本权利、生存安全和适应环境改变的能力不受到威胁的状态[3]。Rapport在研究景观健康的生理过程中指出,能量与营养物质的循环不被破坏、主要的生态组成部分受到保护、生态系统能够抵抗扰动并可以复原、生态系统不需要被不断修复时,可认为处于生态安全的状态[4]。针对生态安全的基本含义,研究者展开了多尺度的研究。B Gomontean利用生态标准与指标对泰国东北部森林保护[5];A Marchini在开发多种变量模糊方法时利用F-IND软件框架,用于环境状态研究[6];I.Mukuvari在研究本格拉北部海洋生态系统恢复时使用DPSIR框架[7];A Aubry利用环境综合指标研究英国河口与海岸海底扰动[8];J Atkin利用DPSIR模型研究海洋环境生态系统服务一体化[9];M Span利用DPSIR模型研究意大利北部绿色基础设施规划[10]。

随着生态安全体系的完善,我国生态安全与生态安全评价同样广泛应用在环境研究中,涌现了大量的案例研究。例如蒋明君[11]、王根绪[12]、J.Zhang[13]、S.Su[14]、X Ying[15]等。但对长三角地区这一区域性的城市群生态安全尚未进行过研究。本研究将利用DPSIR模型,针对泛长三角城市群41个地级市展开生态安全评价,通过文献与专家选取筛选指标,从而建立长三角城市群生态安全评价体系,计算41个地级市生态安全得分,以期获得不同于前人研究的新的与长三角城市群生态安全相关的指标。本研究还设定安全、一般安全、临界安全、较不安全和不安全5个生态安全等级,根据城市生态安全得分对城市生态安全进行分级,横向比较并评价41个地级市。根据生态安全评价结果对泛长三角城市群的生态安全建设提出建议与对策,有助于因地制宜地建设城市群生态安全。

1 研究数据与方法

1.1 研究区域

本次研究将研究区域定为泛长三角城市群,三省一市41个地级市,包括上海市;浙江省杭州市、宁波市、温州市、嘉兴市、湖州市、绍兴市、金华市、衢州市、舟山市、台州市、丽水市;江苏省南京市、无锡市、徐州市、常州市、宿州市、南通市、连云港市、淮安市、盐城市、扬州市、镇江市、泰州市、宿迁市;安徽省合肥市、芜湖市、蚌埠市、淮南市、马鞍山市、淮北市、铜陵市、安庆市、黄山市、滁州市、阜阳市、宿州市、六安市、亳州市、池州市、宣城市。

长江三角洲城市群(下称长三角城市群)位于我国东部长江下游平原地区,以上海市为核心,包含浙江省、江苏省、安徽省三省一市范围内联系紧密的多个城市组成。《长江三角洲地区区域规划(2010)》将以上海市、江苏省和浙江省范围内16个城市为核心的区域确定为长三角地区;2016年国务院批准的《长江三角洲城市群发展规划》中将长三角城市群定义为上海、江苏省、浙江省、安徽省26个地级市。2019年,长江三角洲区域一体化发展规划纲要正式印发,规划范围为苏浙皖沪四省市全部区域。长三角城市群41个城市面积356183 km2,占我国面积3.7%。其经济水平领先全国,截止2015年末,生产总值152145.3亿元,占2015年中国GDP22%,常住人口21858万人,占全国人口的16%,具有良好的经济发展基础,是“一带一路”与“长江经济带”的重要交汇地带。长三角城市群41个城市布局均衡,城镇化水平平均达到60%,具有各类城市职能。但经济快速发展的同时,由于粗放型经济增长,城市建设及过度开发,生态空间被大量占用,长三角区域碳收支平衡能力日益下降,能源、资源的供给压力不断增大,造成了大气污染和水污染等诸多生态安全问题。其中,大气污染与水污染最为突出。

1.2 数据来源与处理

本次研究数据来源于2016年《中国城市年鉴》、《上海绿化市容行业年鉴》、《上海市统计年鉴》、《浙江省统计年鉴》、《安徽省统计年鉴》、《江苏省统计年鉴》、江沪徽三省40个地级市《统计年鉴》、41个城市2015年《国民经济和社会发展统计公报》、《1%人口抽样调查主要数据公报》、《环境状况公报》及政府工作报告等资料。

数据收集过程中,由于长三角城市群各市统计局统计口径与统计项目不完全相同,有少数指标在统计年鉴与公报等资料中没有统计,对于这部分缺失的数据,要用数据插补法处理。本研究中的缺失数据为淮南市酸雨频率,为完全随机缺失(Missing Completely at Random, MCAR)数据,即缺失数据的概率与其本身的值或在数据组中其他值都无关,可以利用随机估计法中的热卡法(随机hot-deck插补法)进行补充[16]。

为了计算淮南市2015年酸雨频率,由安徽省其他城市如芜湖、蚌埠、六安、滁州在2015年酸雨频率均为0.0%,采用确定热卡法进行数据插补淮南市2015年酸雨频率为0.0%。在已有观测值集合即安徽省各市2015年酸雨频率集合Sr中,抽取概率为

(1)

则有插补估计:

(2)

1.3 研究方法

1.3.1DPSIR模型

生态安全包含了社会、经济和生态环境要素,是多层次的开放系统。因此单纯利用少量指标无法达到评价城市群生态安全的目的,需确立完整的评价指标体系。目前用以进行生态安全评价的模型有很多,联合国经济合作开发署(OCED,1993)提出压力(Pressure)-状态(State)-响应(Response)模型(PSR模型)[17]。此模型以环境问题作为变量,显示人类活动对环境造成压力(P)后,环境状态(S)改变,与社会对变化做出的响应(S)之间的因果关系。1997年欧洲环境署(EEA)在PSR模型的基础上提出了驱动力(Driving)-压力(Pressure)-状态(State)-影响(Impact)-响应(Response)(DPSIR)模型[18],为生态安全层次的研究提供更加灵活系统评价体系(图1)。在DPSIR模型中,经济和社会文化因子作为驱动力(D),推动环境压力(P)的增加或减轻,造成了诸如自然资源损耗、生物多样性降低与环境质量退化的环境状态(S)改变。这些改变对生态系统、人类健康、社会经济等方面产生影响(I),并使得社会以预防、适应或改善的方式作出响应(R)[19]。

图1 DPSIR模型结构示意图

模型中,驱动力(D)包括人口、交通运输、能源、工业、农业等方面;压力包括能源利用、直接或间接污染排放等;状态(S)包括空气、水、土壤质量、生态系统人类生活状态等方面;影响(I)包括由环境理化生状态变化决定的生态系质量和人类福利事业,即生态系统的生命承载能力、人类根本健康和社会性能;响应是决策者对于非期望的影响作出的决策,从而影响到模型中的每个指标,例如交通方式转变、限制污染物排放等。

1.3.2DPSIR评价指标选取与体系构建

为了对长三角城市群进行客观、科学的生态安全评价,首先要建立合理的指标体系。确定评价指标体系应遵循以下原则[20]:科学性、敏感性、可操作性和可比性[21]、非兼容性、整体性与区域性。

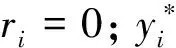

A.Borja利用生态集约法比较生态系统指标方法论与指标时认为,相比于发展新指标,研究者在建立生态指标框架时,应着重强调衡量已有指标的适用性。因此本研究将根据国内外区域生态安全指标系统研究成果进行指标确定[22]。本研究确定长三角城市群生态安全评价体系,包括目标层(A)、准则层(B)和指标层(C),以长三角区域实际情况为依托选取指标,初选长三角城市群生态安全指标40项,为保证指标科学性、系统性与可得性,最终确定指标层包含25项指标,并针对指标特征确定其类型:效益型(+)或成本型(-)。

指标层A用来衡量城市生态安全的总体情况及生态安全水平,指区域生态安全综合评价结果;准则层包括D驱动力B1、P压力B2、S状态B3、I影响B4、R响应B5,指影响区域生态安全的主要因素;指标层包含指标C1-C25,每个准则层对应的指标都可细化为经济指标、生态指标、社会指标。

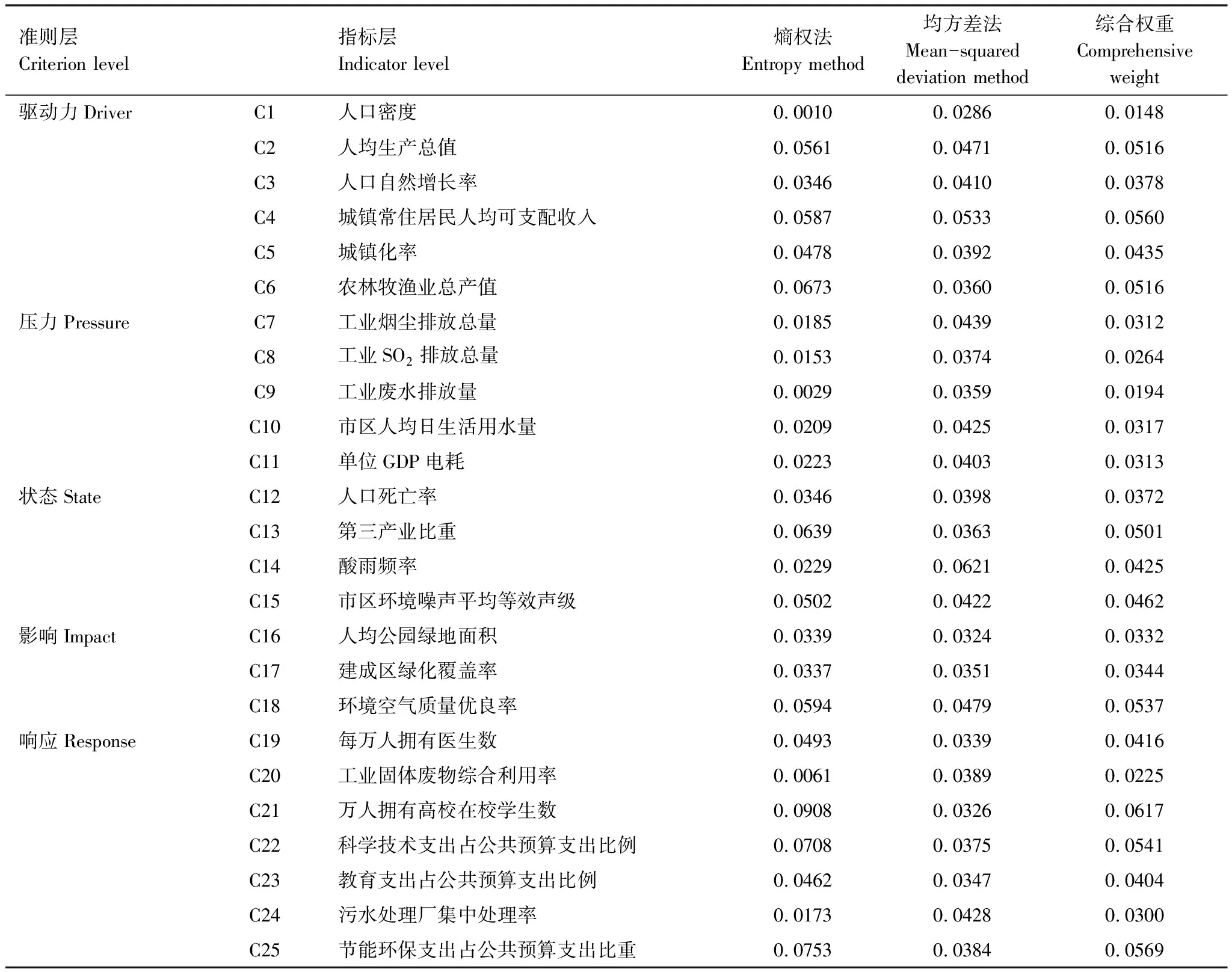

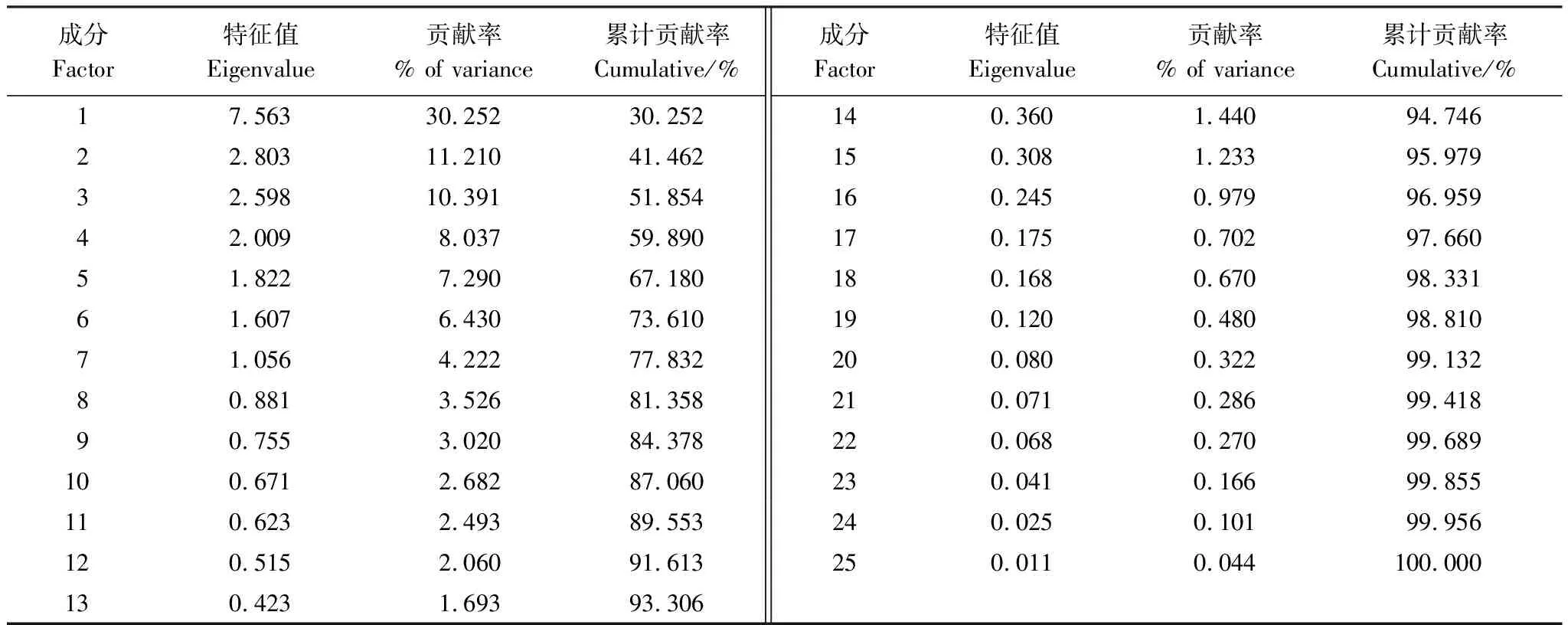

表1 城市群生态安全评价指标体系

1.3.3DPSIR权重确定方法

本研究所构建的DPSIR指标体系采用较为普遍使用的熵权法和精度较高的均方差决策法得到权重。

熵是从热力学中引入的概念,利用指标的变异性大小来确定客观权重。在生态安全指标赋权计算中,熵权法基于以下假设:城市间差异较大,即熵值更小的指标对评价影响更大,赋予更高权重,反之亦然。W Shi.等[13]在对天水地区土地利用进行环境影响评价的研究中利用熵权法赋权,认为相对于Delphi法和层次分析法,熵权法能够在赋权的同时,更加广泛的反映指标信息的实用价值,因此更加可信。

熵权法赋权首先要进行标准化。评价指标分为“成本型指标”和“效益型指标”两种,成本型指标数值小为优,效益型指标相反。得到j(j=1,2,3,…,n)个评价对象的i(i=1,2,3,…,m)项生态安全指标后,建立评价模型,其原始数据为:

(3)

对于效益型指标,标准值yij用下式计算:

(4)

对于成本型指标,标准值yij为:

(5)

其中,xmin和xmax分别为指标数值的最大值、最小值。然后,需要用式(6)计算指标i的信息熵ei:

(6)

式中,pij为城市j,i指标的数据值比例,用式(7)求得。k=1/lnn,当pij=0时,令pijlnpij=0。

(7)

最终由式(8)获得权重:

(8)

gi=1-ei

(9)

均方差决策法是利用以各个评价指标为随机变量,利用无量纲化处理后属性值的均方差作为各指标权重。均方差决策法的评价指标的标准化需使用式(4)和式(5)处理得到yij。标准化处理后,需求出随机变量的标准差(均方差),将标准差进行归一化,结果可作为各指标的权系数。

求第i项指标的均值E(Ji)

(10)

求第i项指标的均方差σ(Ji)

(11)

得到第i项指标的权系数vi

(12)

根据熵权法赋权和均方差决策法计算指标权重后的结果对比,可得到相对精确的综合结果。

1.3.4DPSIR评价体系指标综合计算

根据DPSIR指标体系综合计算结果,利用主成分分析法和综合指数法所得得分,获得区域生态安全评价综合指数,本研究的研究区域为长三角城市群,得到的生态安全评价指数为长三角城市群生态安全指数YDESI(Yangtze River Delta Urban Agglomerations Eco-Security Index):

YDESI=F+ESI

(13)

其中,F为主成分分析法所得得分,由式(14)获得;ESI为综合指数法所得得分,由式(15)获得。

(14)

其中,λk(k=1,2,…,p,p≤m)为主成分特征值,m为指标数目,p(p≤m)为特征根数目。

(15)

其中,ESIj为各准则层的生态安全综合指数,计算方法为式(16)[23],Wj为各层权重。

(16)

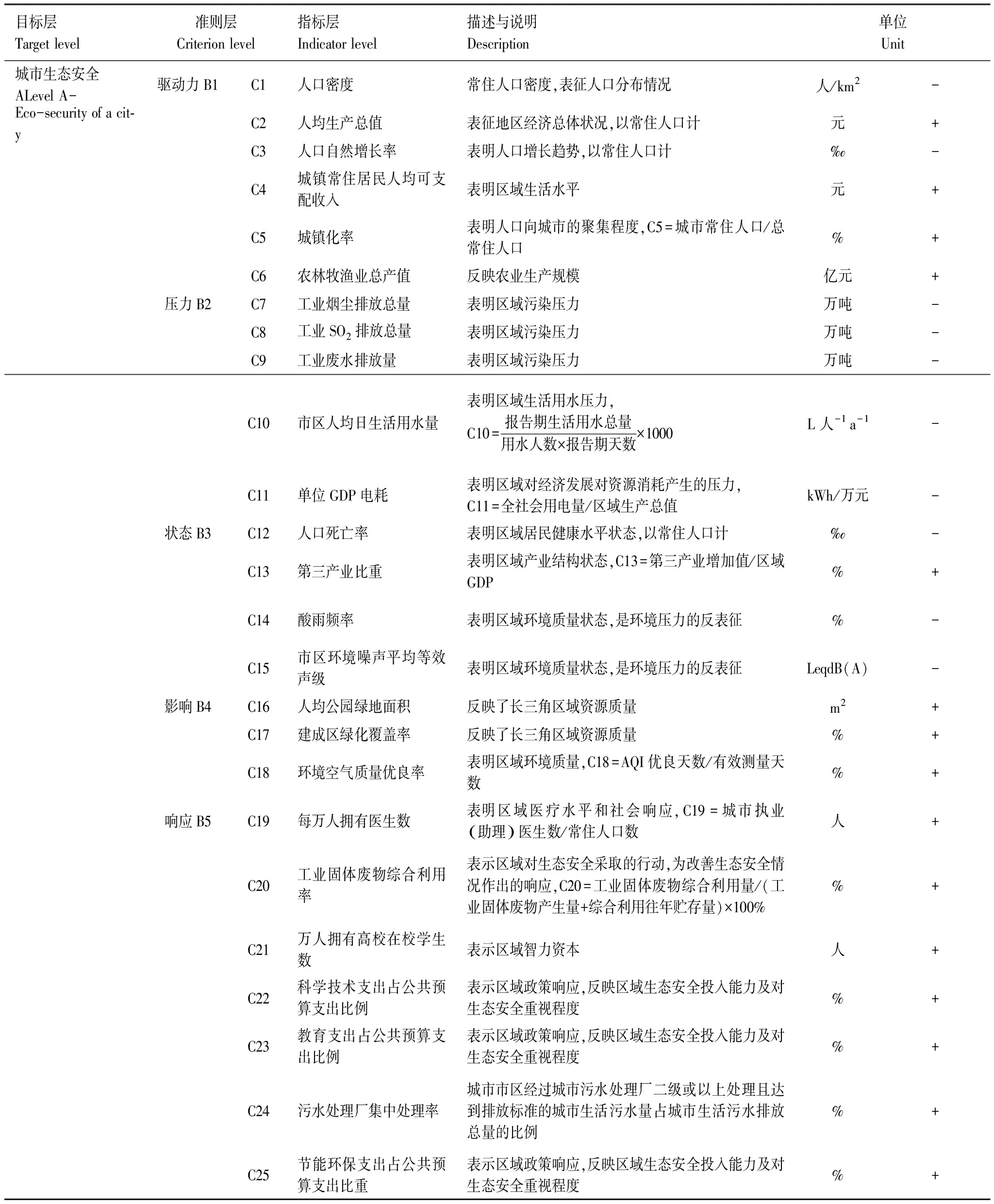

其中,yij为各指标的标准化值,Wi为各指标权重。根据城市生态安全综合评价分值高低,并参考国内外相关综合指数分级方法与本次研究的实际情况,建立城市生态安全分级标准与相应特征如下[24]:

表2 生态安全分级表

2 结果与讨论

2.1 DPSIR评价体系指标权重结果与分析

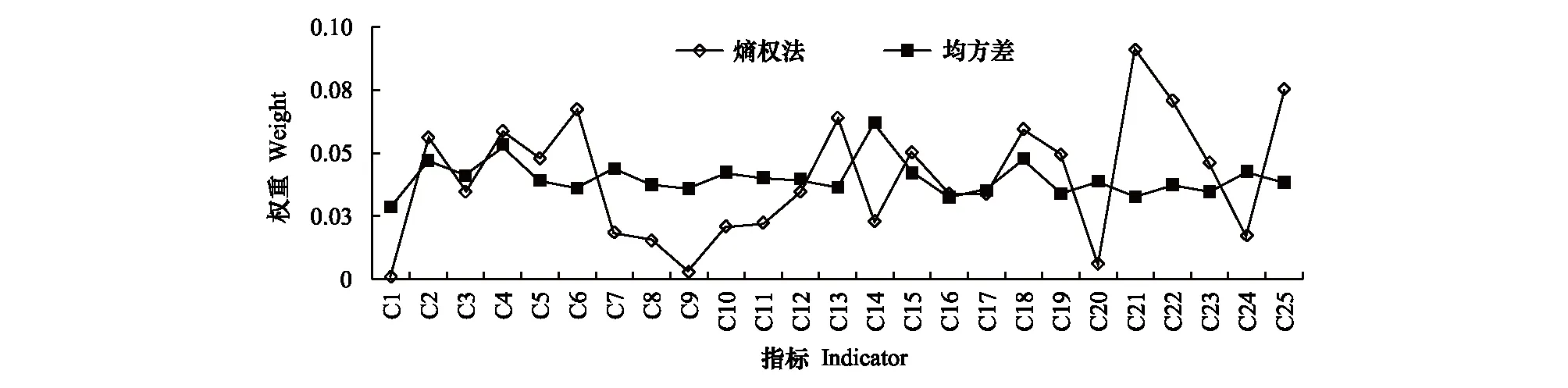

分别利用熵权法、均方差决策法对泛长三角城市群,41个城市2015年25项指标进行处理,得到各指标权重及综合权重结果如如图2和表3所示。

表3 熵权法与均方差决策法权重

图2 熵权法与均方差决策法权重图

在DPSIR 5个准则层、25项指标中,权重≥0.05的指标有8项,其中响应指标层与驱动力指标层分别占有3项,分别为C21万人拥有高校在校学生数、C25节能环保支出占公共预算支出比重、科学技术支出占公共预算支出比重;C4城镇常住居民人均可支配收入、C6农林牧渔业总产值、C2人均生产总值。

图3 指标综合权重

此研究中城市生态安全分析方法由主成分分析法和综合指数法构成。分析各主成分系数与贡献率,可以得出农业发展、环境空气质量、环保投资、城市绿化建设等方面对于长三角城市群生态安全评价都有较大影响,定性结果与熵权法所得结论相符。

以上结果表示,响应指标对区域生态安全有很大影响,反映了长三角城市群各地级市政府在促进环境生态建设中采取的积极措施对促进生态安全产生作用,包括增加环境保护投资强度、增强公民意识,加强科学技术水平等举措;与此同时,长三角城市群的社会经济活动和产业发展趋势对于城市生态安全有重要影响,包括人均GDP、人均收入、农业生产规模等方面。通过分析指标贡献情况,可以对长三角城市群生态治理发展方向作出指导。

2.2 DPSIR评价体系主成分分析法结果分析

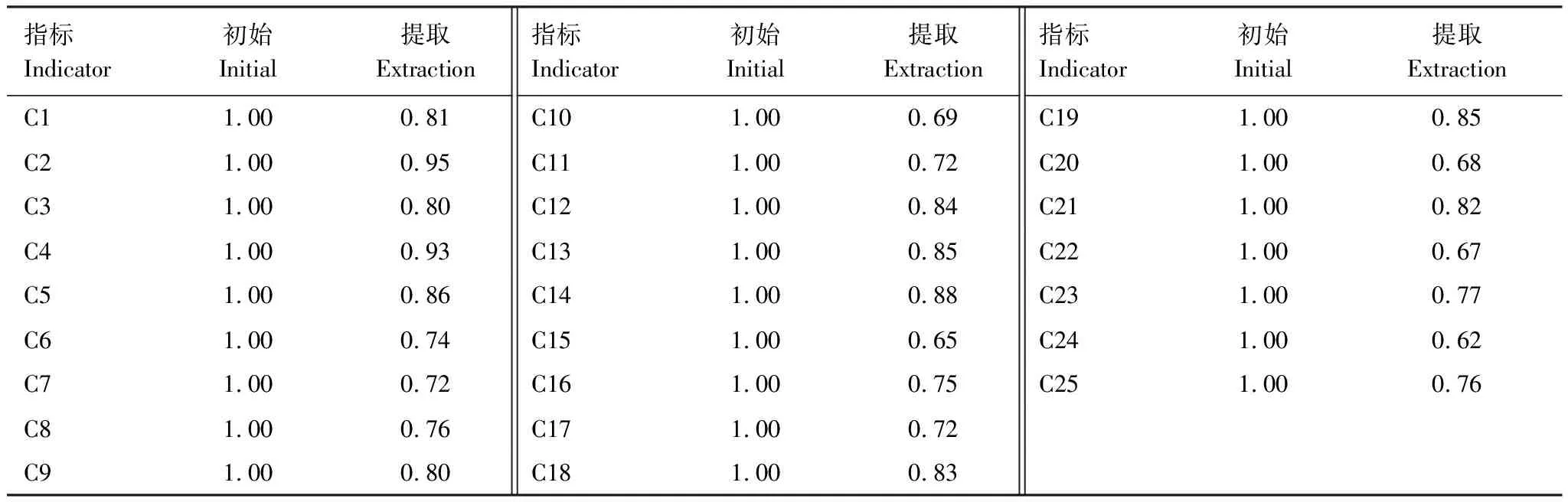

主成分分析的公因子方差(Communalities)和特征值及特征值贡献率的结果如表4和表5所示。公因子方差显示除C15(市区环境噪声平均生效等级)、C24(污水处理厂集中处理率)、C22(科学技术支出占公共预算支出比例)、C10(市区人均日生活用水量)损失较大外,主成分基本包含各指标70%以上信息。特征值分布表明25个主成分中,第一主成分特征值最大(7.563),第7主成分特征值在拐点处,前7个主成分特征值均大于1,其余18个主成分特征值均较小且数值趋于平缓。据此判断可利用主成分1—7可概括指标全部信息。选取前7个主成分效果较好,据此计算出相应的特征向量。由主成分线性组合的出各主成分值,得到综合主成分函数:

表4 指标公因子方差

表5 主成分提取分析表

F=0.30252×z1+0.11210×z2+0.10391×z3+0.08037×z4+0.07290×z5+0.06430×z6+0.04222×z7

根据前7个主成分系数,得到41个城市生态安全总得分:

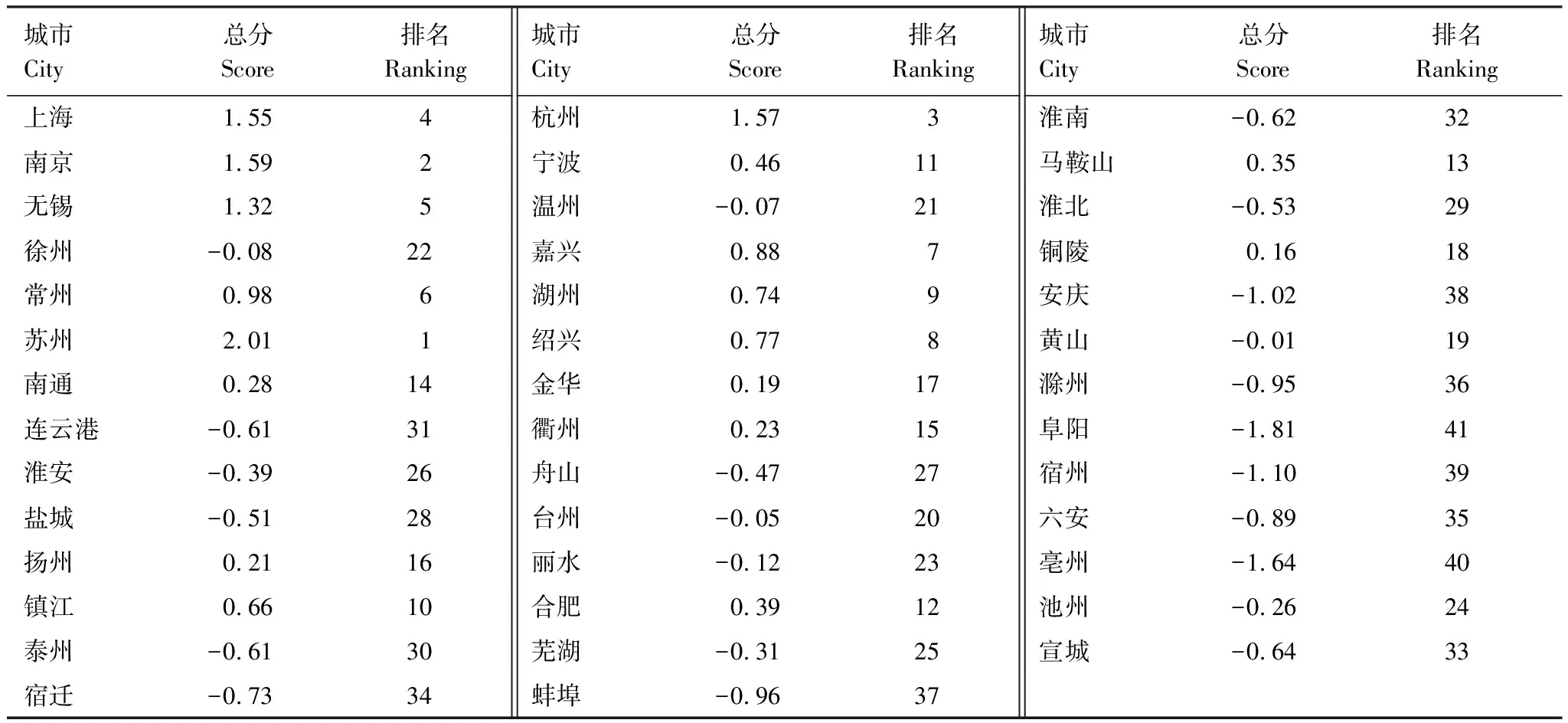

从主成分分析法得分情况来看,得分最高的3个城市为苏州市(2.01)、南京市(1.59)、杭州市(1.57),得分最低的3个城市为阜阳市(-1.81)、亳州市(-1.64)、宿州市(-1.10)。整体生态安全情况方面,上海市生态安全情况较好,江苏省总体生态安全情况较好,浙江省总体生态安全情况一般,安徽省总体生态安全情况稍差。

2.3 DPSIR指标体系综合指数法结果分析

由于主成分分析法无法对城市所处的安全等级进行判断,只能通过评分值来对所评价的城市进行排序。为了判断长三角城市群各个城市所处生态安全等级,需要利用综合指数法对所得指标进一步分析。根据式(13)以及长三角城市群各指标权重Wi与标准化结果yij,计算41个地级市驱动力、压力、状态、影响、响应5大指标及综合指数各指标和安全等级如表7。对比主成分分析法和综合指数法所得41个地级市的得分趋势如图4所示。

表6 主成分分析得分

图4 主成分分析法与综合指数法结果比较

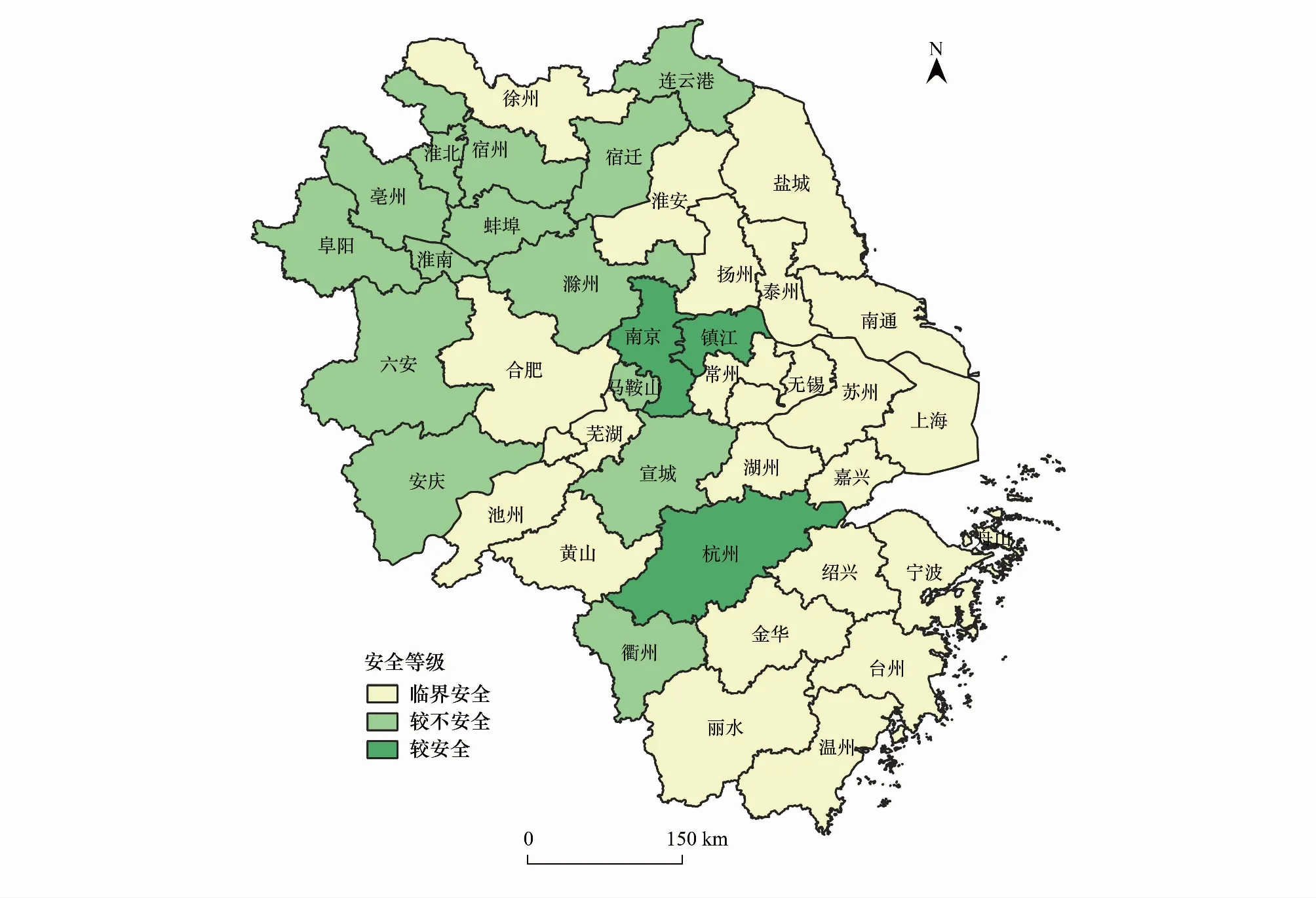

综合指数法得到的长三角城市群41个城市生态安全分数与主成分分析法相比城市间得分相差较小,数值均在0.5左右,但总体趋势基本相同。通过综合指数法得到长三角城市群41个城市生态安全指数,并根据指数分析其生态安全等级,可以得出长三角城市群所包含的41个城市大部分属于临界安全水平与较不安全水平,少数城市处于较安全水平。上海市生态安全处于临界安全水平,浙江省总体生态安全状况处于临界安全及以上水平;江苏省除杭州市和衢州市分别处于生态安全较安全与较不安全外,总体处于临界安全水平;安徽省生态安全总体情况较差,总体处于较不安全水平。

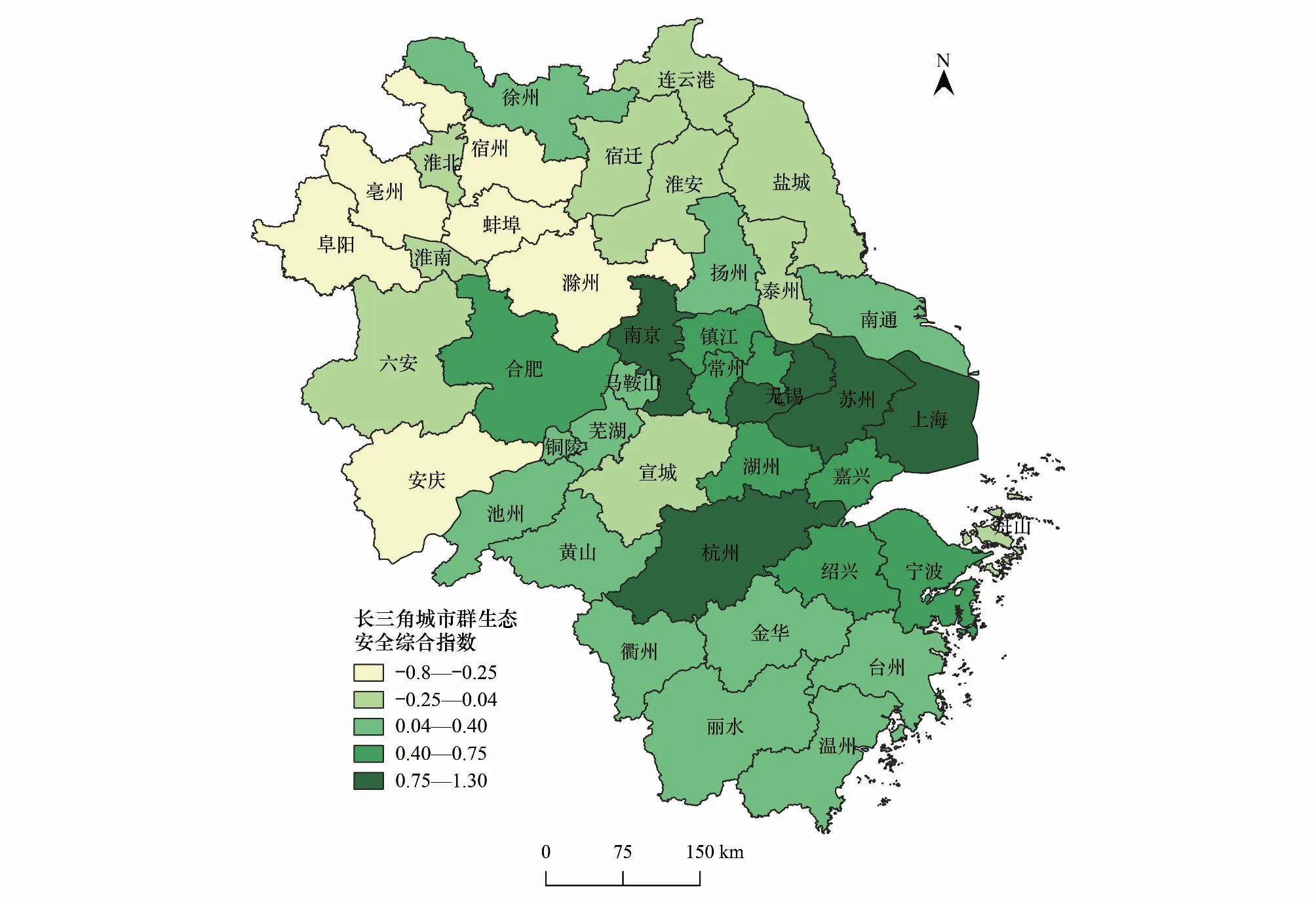

2.4 长三角城市群生态安全指数YDESI

综合DPSIR生态安全指标体系主成分分析法与综合指数法得出的结果,利用两种方法得到的分值总分作为长三角城市群生态安全指数YDESI如表8所示。

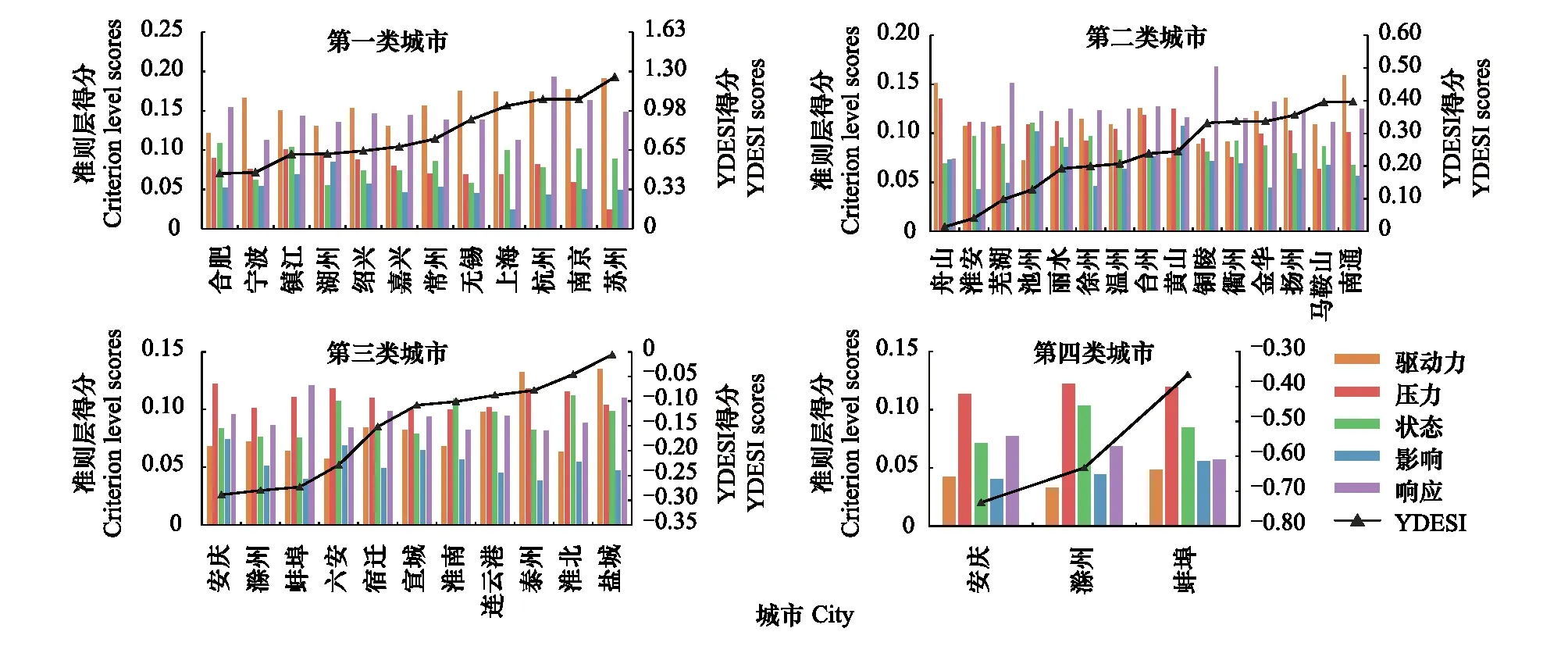

长三角城市群41个城市中,苏州市、南京市、上海市生态安全情况较好、得分较高,阜阳市,亳州市、宿州市生态安全得分较低。总体来说,江苏省生态安全总体情况较好,浙江省总体情况次之,安徽省总体情况稍弱。具体的,可以将长三角城市群的城市按照生态安全指数划分为四类城市。

第一类为苏州、南京、杭州、上海、无锡、常州、嘉兴、绍兴、湖州、镇江、宁波、合肥12个城市。这些城市YDESI指数均大于0.45,这些城市综合指标安全等级属于临界安全偏较安全。这些城市的共同点市其驱动力指标与响应指标均处于较高水平,而压力、状态、影响指标处于中等至较低水平。在状态、影响指标与其他城市相似的情况下,苏州市的压力指标明显小于其他城市且驱动力指标水平最高,因此生态安全水平较高。合肥市在影响、响应指标处于平均水平的情况下,驱动力指标水平较低且压力指标相对较高,因此属于第一类城市中的最后一名。

第一类城市基本属于经济发展水平较高的城市。其中,苏州市的人均生产总值为137602元,城镇化率达到74.9%,影响指标科学技术与节能环保支出水平处于长三角城市群中领先水平。但苏州市SO2排放量水平与单位GDP电耗为长三角区域最高,使得其压力指标得分属于41个城市中的最后一名,但由于苏州市在驱动力和响应方面的优异表现,生态安全总体较安全,且为长三角城市群中得分第一的城市。

第二类南通、马鞍山、扬州、金华、衢州、铜陵、黄山、泰州、温州、徐州、丽水、池州、芜湖、淮安、舟山15个城市。这些城市的YDESI在0.01—0.4范围内,生态安全等级属于临界安全偏较不安全。这些城市的驱动力指标与响应指标水平依然较高,但压力、状态、影响指标水平相对上升,因此城市生态安全的总体水平有所下降。南通市依然保持较高的驱动力和响应指标水平,且压力、状态、影响指标水平较低,处于第二类城市中生态安全水平较高的城市。舟山市虽然驱动力指标水平属于平均以上,但压力指标在15个城市中属于最高,且响应指标水平最低,因此处于第二类城市中的靠后位置。第二类城市在五项指标的表现方面均属于中等偏上水平。南通市压力、影响和响应指标分别为41个城市总体水平的56%、41%和37%;南通市2015年酸雨频率较高为37.3%,人口死亡率较高为8.98‰,使南通市状态指标在长三角区域中排名较低,但南通市驱动力指标水平普遍较高,例如人口自然增长率仅为-1.38‰,城镇居民人均可支配收入为36291元,农林牧渔业产值较高为664.3亿元,使南通市驱动力指标为长三角城市群总体水平的17%,因此南通市为第二类城市中的第一名。

第三类盐城、淮北、泰州、连云港、淮南、宣称、宿迁、六安、蚌埠、滁州、安庆11个城市。这些城市的YDESI为-0.29—-0.01,生态安全等级属于较不安全包含少量临界安全城市。这些城市的压力指标和响应指标水平普遍较高,驱动力指标较前两类城市有明显下降,状态指标处于中等偏上水平。盐城市压力指标、状态指标和影响指标属于11个城市的中等水平,但驱动力指标和响应指标水平较高,因此生态安全情况属于第三类城市中最好的。安庆市的压力指标为11个城市中最高,其他四个方面没有突出表现,因此生态安全水平属于第三类城市中最后一名。第三类城市的五项指标均为中等偏低水平。其中,盐城市驱动力、压力和响应指标为长三角区域的32%、43.9%、和68%。由于盐城市2015年酸雨频率仅为0.6%,市区环境噪声平均声效等级为52.3,属于区域中较高水平,使得盐城市状态指标处于长三角城市群第10名。但盐城市人均公园绿地面积为12.4m3/人,建成区绿化覆盖率为41.2%属于中等偏下水平,使得盐城市影响指标水平偏低。综合以上情况,盐城市生态安全水平为第三类城市第一名。

第四类宿州、亳州、阜阳3个城市。这些城市的YDESI小于-0.30,安全等级为较不安全。这三个城市的压力指标与状态指标为相对最高的两类指标,且驱动力指标水平最低,各个方面相对于前三类城市均没有突出表现。其中,宿州市响应指标、驱动力指标与影响指标水平相对较高,因此属于第四类城市中城市生态安全状况较好的城市。阜阳市的影响指标与驱动力指标水平较低,属于区域内中生态安全水平最低的城市。第四类城市在生态安全方面属于区域内最末水平。以阜阳市为例,阜阳市人均生产总值较低,人口自然增长率较高;第三产业比重较低,市区环境噪声水平较高;人均公园绿地面积与建成区绿化覆盖率较低;科学技术与节能环保支出均较低,使得阜阳市的驱动力、状态、影响和响应指标分别为长三角地区的98%、88%、93%和93%。但阜阳市污染排放如工业烟尘、SO2、废水排放均较低,因此压力指标得分情况较好,为长三角城市群的24%。综合以上情况,阜阳市生态安全水平属于长三角城市群中的最末水平。

本文的研究结果与陈燕等[25]不同。陈燕等[25]曾认为“长三角生态重心仍位于区域中部,转移速度较慢,未来有向东南方向转移的趋势预测”。而DPSIR综合评价结果显示生态重心已经处于长三角城市群的东南方向:上海市与江苏省生态安全情况较好,浙江省生态安全水平一般,安徽省生态安全情况稍差。这一差异与采用的PSR模型和指标数量不足有关。也与前人的研究只使用单一评价方法有关。本文的研究结果的主成分分析法所得生态安全得分与陈燕等[25]一致,图5所示的生态安全格局确实是中部较为安全。但是图6的主成分分析方法与综合指数法共同考虑之下的YDESI结果表明生态安全重心已经处于长三角城市群的东南方向,揭示了不一样的评价结果。同样的原因还导致本文研究结果中城市排序与分级与吕文利[23]研究结果不同。吕文利[23]的研究认为上海和无锡为低安全区,这忽略了上海无锡的驱动力指标和响应指标。

图5 长三角地区生态安全等级分布

图6 长三角城市群生态安全指数分布

图7 四类城市得分情况

2.5 长三角城市群生态安全对策

通过对泛长三角城市群生态安全指数权重和贡献度的分析,说明驱动力、影响、响应指数对长三角城市群生态安全状况的影响占主导地位,因此从加大财政投入、提高区域智力资本和人口素质、新型城镇化和农业现代化、提高绿化覆盖率和加大基础设施建设这四个方面提出长三角城市群生态安全状况的应对对策。

2.5.1加大财政投入

根据主成分分析法,节能环保支出占公共预算支出比重、科学技术支出占公共预算支出比重这些响应指标对于生态安全的贡献度较高。这些指标属于响应标准。该发现与与Nathwani等人的结论相吻合[26]。节能环保支出主要用于环境保护管理、环境监测、能源节约利用等方面。统计资料显示,2015年长三角城市群地方财政一般预算支出27764.13亿元,其中地方财政环境保护支出705.52亿元,较上年同期增长30.53%,占地方财政一般预算支出的2.54%,可以看出虽然地方环境保护投入逐年增长且涨幅较大,但仍只占一般预算支出的很少比例。我国主要通过环境补贴的方式鼓励企业进行节能环保活动,但投入方式相对单一,投入水平也远低于发达国家。因此,应加大节能环保支出,增强节能环保支出的针对性,提高环保资金使用效率,并建立有效的资金监管机制,确保节能环保投入有效合理使用。这些对生态安全的保护性对策将为社会和经济发展做出重大贡献,便于改善生态安全系统的系统功能(驱动力),并减少污染(压力)的聚集。

此外,根据Liu等人的还发现,优化的政府技术投资对清洁能源有很大影响,对减少污染具有积极影响,政府可以加快区域经济转型[27]。科学技术支出用于科学技术管理事务、基础研究、技术研究、科技条件与服务等方面的支出。2015年长三角城市群地方财政环境保护支出1042.54亿元,较上年同期增长12.47%,占地方财政一般预算支出的3.75%。虽然科学技术支出呈增长趋势,但涨幅较低,且占地方财政一般指出的比例较低,仍有很大发展空间。科学技术是维护与建设城市生态系统的核心,需要政府的大力支持。首先需要为科技发展营造良好环境,鼓励创新,可以采取激励手段加大扶持力度;其次,提高科技支出的比重,加强对基础研究及在各个产业方面的推动作用;最后需要对科学技术资金建立监管机制,保证资金合理利用。

2.5.2提高区域智力资本和人口素质

根据熵权法结果,万人拥有高校在生数权重最高,说明人口素质、教育水平与智力资本在生态安全方面有很大影响。智力资本是指每个个体(个人、机构、团体等)的隐性价值,是个体能为区域生态安全带来优势并对未来起到积极作用的一切知识、能力的总和[28]。智力资本的提高既能作为经济发展的推动力,又有助于在缓解人口压力,促进生态环境的良性发展[29]。长三角城市群应根据经济发展水平及高等教育发展规模,优化配置区域人力资本,加大对智力资本的投入尤其是教育投入,从而实现以知识为载体,推动生态安全不断优化的发展模式。与此同时,应加强人才流动,尤其是对于智力资本相对较低或教育水平相对较弱的地区,智力资本的均衡发展有助于长三角城市群生态安全水平的全面提高。

除智力资本的提高外,应普遍提高公民的环保意识,对全民进行环境保护意识教育,通过多种宣传媒介使公众意识到生态安全问题的严峻形势,普及环保理念和环保方法。各部门应做好信息公开工作,适当开展听证会等各种宣传活动,方便公众对环境情况的实时了解。

2.5.3新型城镇化和农业现代化

驱动力指标中,城镇化水平及农林牧渔总产值对生态安全水平有很大贡献。中国在经历经济极度蓬勃发展后迎来了史无前例的大规模的城镇化,1950年,30%的居民生活在城市,2010年城市居民的比例已经上升到45%,预计到2030年,中国城镇化水平将达到60%。先前的研究表明,驱动力和压力指标之间存在高度相关性,经济和城市化的发展将对生态安全系统造成巨大压力[26]。长三角城市群作为中国经济最具活力的地区,城镇化水平在2015年已达到60%,城镇化作为生态安全问题的主要驱动力,无疑将为生态环境带来诸多挑战。该结论与Liu等人[22]的研究一致。因此发展新型城镇化迫在眉睫。

十八大提出,“坚持走中国特色新型城镇化道路,促进城镇化、农业现代化同步发展,要求以人为本,推动绿色经济,以生态平衡为前提构造健康的经济发展模式。”城镇化进程将推动农业现代化进程,最直观的表现为农民收入增加,农村生活环境优化;而农业现代化也对城镇化有促进作用,主要通过刺激消费,提供劳动力、为城镇经济发展提供市场支持等方面。因此推动城镇化建设过程中,应建立并实行完善的环境保护和建设制度,对三废排放、农药化肥使用进行严格控制;加大农业投入,逐步改善农村生产方式及生产结构,积极研发高效低危农药,降低其对生态环境的危害;优化城镇体系,控制城市规模,提高中小型城镇中产业、人口的承载能力,促进其特色产业发展,从而分担大型城市生态压力,起到桥梁作用,促进长三角城市群生态安全情况整体提高。

2.5.4提高绿化覆盖率和加大基础设施建设

影响因素三项指标即人均公园绿地面积、建成区绿化覆盖率和环境空气质量优良率均对长三角城市群生态安全评价有较大贡献。长三角城市群建成区绿化覆盖率平均水平为41.89%,根据《城市园林绿化评价标准(GB50563—2010)》,达到I级水平(40.00%),8座城市没达到I级水平,阜阳市绿化覆盖率为33.85%,未达到II级水平(36.00%)。长三角城市群人均公园绿地面积平均水平为13.86 m3/人,根据《城市绿地分类标准(CJJ/T85—2002)》长三角城市群人均公园绿地面积超过生态城市标值(11 m3/人),2座城市没有达到生态城市指标,其中,上海市人均公园绿地面积为7.6 m3/人,没有达到园林城市达标值。然而,Nathwani等人的研究认为,对于沿海城市而言,绿化覆盖率的影响对生态安全系统的作用并不重要[26]。该结论与本研究的结论不一致。这可能是研究对象的差异导致:本研究的41个城市中有11个是沿海城市,而大多数城市群与沿海城市相比具有不同的特征。因此,与大多数沿海城市相比,长三角城市群整体还没有达到和谐的阶段,环境状况已使生态系统受到损害[26]。绝大多数城市的市区人口、建筑密集,绿化水平并未有明显改善。因此需根据城市分布及需要进行绿化分布规划,满足生态安全的要求。

2.5.5其他非主要影响因素

值得注意的是,常规指标:人口指标(人口密度等)、表明区域污染压力的指标(工业烟尘排放总量等)、环境压力的反表征指标(酸雨频率等)、产业结构指标(第三产业比重等)等均不是长三角生态安全现状的主要影响因素。这与前人的研究结论不同。例如,万正芬等[30],认为常规指标资源利用水平较低、污染物排放量大及水环境状况等还是影响长三角生态安全的主要因素,该结论只是观察11项指标得出的生态安全指数得分中得出,而且长三角范围小于本文的研究范围,难免结论有所不足。陈燕等[25]利用压力-状态-响应(PSR)模型得到的结论仍旧认为人口增长率是主要影响因素,不足之处在于将人口看作是压力因素,而忽略了人口要素也可以同时是驱动力因素。但本文的结果并不能表明长三角生态安全现状中的环境污染状况、产业结构做的非常好,而是DPSIR的综合分析结果告诉我们目前影响长三角城市群生态安全的最主要因素为农业发展、环境空气质量、环保投资、城市绿化建设这四个方面,当生态环境保护资源有限的情况下,应该优先考虑这4个方面。

3 结论

本研究通过分析DPSIR模型,将DPSIR模型利用在生态安全建设中,针对泛长三角城市群41个地级市展开生态安全评价。通过文献与专家选取筛选25个指标,从而建立长三角城市群生态安全评价体系;通过主成分分析法和综合指数法相加,计算获得长三角城市群生态安全指数YDESI,并41个地级市生态安全等级;根据城市生态安全得分对城市生态安全进行分级,作出定性与定量分析,横向比较并评价41个地级市;通过对城市集指标的分析,得出长三角生态安全建设对策,并对区域生态安全评价指标体系的建立提出新方法。

研究结果表明长三角城市群41个城市群生态安全总体水平属于临界安全偏较不安全水平,上海市与江苏省生态安全情况较好,浙江省生态安全水平一般,安徽省生态安全情况稍差。DPSIR模型显示,驱动力与响应指标对长三角城市群生态安全建设有很大贡献。通过分析长三角城市群生态安全情况,对长三角城市群生态安全主要影响因素进行分析提取,提出相关建设策略,即强调区域智力资本、新型城镇化、基础设施建方面的建设;并识别出长三角生态安全中心为东南部:上海市与江苏省生态安全情况较好,浙江省生态安全水平一般,安徽省生态安全情况稍差,以上结论为长三角城市群可持续发展提供新思路与依据。本研究的成果可为长三角城市群生态安全诊断与监管提供参考,对城市群生态安全评价系统的构建有一定借鉴意义。

本次研究主要采用客观方法进行赋权与分析,主要由于层次分析法等主观评价法会受到主观因素的影响,可能是结果产生较大误差,但客观分析法所得结果全部依赖于数据本身,出现的结果可能难以解释。因此在今后的研究中,可以综合利用利用主、客观分析方法研究问题,使结果更加全面且清晰。除主、客观的评价方法外,可以利用3S方法结合景观生态学,通过多种方式,对城市群生态安全做出系统评价,更系统地反映人类经济活动对生态安全所产生的影响。指标选择方面,指标的选取多是根据国内外生态安全研究成果进行分析筛选,建立的体系可能不够完善,可以在今后的研究中应综合生态安全现状及发展的方方面面,通过更加科学的方式选取指标,建立系统的评价体系。