1998年以来长江经济带旅游生态安全时空格局演化及趋势预测

王兆峰, 陈青青

湖南师范大学旅游学院, 长沙 410081

有着“国际黄金旅游带”美誉的长江经济带横跨我国东中西三大板块,囊括了上海、江苏、浙江等11个省市,GDP和人口占全国比重四成有余,战略地位不言而喻。2017年,长江经济带各省市共实现旅游总收入5.06万亿元,占GDP比重约为13.64%。作为“第三利润源”和战略性支柱产业,旅游业在长江经济带经济体系中发挥着举足轻重的作用。然而,长期以来区域内粗放式的旅游业增长模式也导致其对生态环境的负面影响日益凸显,旅游生态安全事件层出不穷,成为制约长江经济带旅游产业持续发展的一大瓶颈。2018年4月,习近平总书记在深入推动长江经济带发展座谈会上明确指出,要把修复长江生态环境摆在压倒性位置,探索出一条生态优先、绿色发展的新路子。这表明现阶段我们不仅要关注旅游业的经济效益,更要注重推进其与生态环境的协调发展。旅游生态安全作为旅游业可持续发展的重要研究领域,已成为衡量旅游业环境影响的主要指标[1-2]。对长江经济带展开旅游生态安全的系统性评价,不仅可以丰富和完善相关理论,对助推长江黄金旅游带及生态文明先行示范带建设也具有重要的现实意义。

系统梳理有关旅游生态安全的相关文献发现,旅游生态安全研究内容已逐渐从评价测度[3]向影响因素[4]、趋势预测[5]、空间效应[6]、驱动机制[7]、预警系统构建[8]等更深层次问题扩展;研究视角上,随着研究的不断深入,旅游生态安全呈现出旅游学、生态学、地理学、经济学、管理学等多学科交叉的复杂特点;研究尺度涉及海岛[9]、湖泊[10]、旅游景区[11]、岩溶旅游地[12]等微观层面以及市域[13]、省域[14]、国家[15]等中宏观层面,对不同评价尺度上的研究结果进行尺度关联是未来的研究趋势;在评价指标的构建上,多数学者沿用了生态安全的评价指标体系,并从经济、社会和自然环境三个维度进行具体指标的提炼,主要包括:CSAED(承载力-支持力-吸引力-延续力-发展力)模型[5]、TQR(威胁-质量-调控)模型[16]、IRDS(制度-监管-干扰-安全)模型[17]、PSR(压力-状态-响应)模型[18]及其改进形式PSR-SEE(压力-状态-响应-社会-经济-环境)模型[15]和DPSIR(驱动力-压力-状态-影响-响应)模型[8]等;研究方法主要以定量研究为主,学者们所选用的评价测度方法各异,主要包括:模糊综合评价法[3]、线性加权法[6]、改进TOPSIS(逼近理想解排序法,Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution)法[14]、灰色关联投影法[19]、生态足迹法[20]等;在空间格局的演变分析上,多采用等级动态度模型[3]、马尔可夫链[14]及空间自相关分析[15]对旅游生态安全水平的空间变化速度、空间转移特征和空间集聚特征进行描述;有关未来发展趋势的预测,学者们多是采用灰色GM(1, 1)模型预测旅游生态安全的时间演变趋势[8],也有少数学者引入RBF神经网络模型,但其普适性仍有待进一步考证[5]。

由于旅游生态安全是旅游生态学研究的新领域,目前仍处于探索阶段。现有研究值得肯定,但仍可从以下方面加以完善:(1)在数据来源上,缺乏长时间序列的监测数据用于旅游生态安全的评价,不利于系统地研究旅游生态安全的演替过程,也不利于后期开发保护的对比性评价,有待加强区域旅游生态安全时间序列的研究。(2)现有研究多关注不同时间截面的空间自相关性,缺乏对区域内部差异和趋势进行分析,且研究者关注旅游生态安全水平预测时,通常着眼于水平等级预测,少有学者对其未来的空间格局进行探讨,然而这样的探讨更有利于深刻把握旅游生态安全的空间演变格局及发展趋势,有利于合理制定区域旅游生态安全保护策略。鉴于此,本文基于DPSIR模型,构建长江经济带旅游生态安全评价指标体系,在利用熵权TOPSIS法对长江经济带1998年以来旅游生态安全指数进行测度的基础上,运用空间变差模型、标准差椭圆模型对旅游生态安全的空间分异情况及空间格局演化特征进行深入探索,并借助灰色动态模型对其未来的空间分布格局进行预测,旨在为长江经济带旅游业的可持续发展提供科学的参考依据。

1 研究设计

1.1 评价指标体系构建

目前,有关旅游生态安全的内涵界定尚未在学术界达成共识。基于生态安全的理论基础,结合旅游业自身的发展特色,并参考已有学者的观点[7-8,15],本文认为:旅游生态安全是指旅游地生态系统处于一种免受内外部不利因素威胁的健康状态和发展趋势,并在这种状态和趋势下,旅游地生态系统不仅能满足旅游业自身可持续发展的需求,且能够与旅游目的地综合状况和谐共荣、兼容平衡。旅游目的地状况涵盖经济、社会、环境、资源、人口等多个要素,且各要素之间彼此依赖、相互关联。旅游生态安全水平的高低取决于人与环境相互作用的和谐程度,良好的旅游生态安全状况反映了旅游目的地内经济系统、社会系统和自然环境系统均处于协调发展的稳定态势。

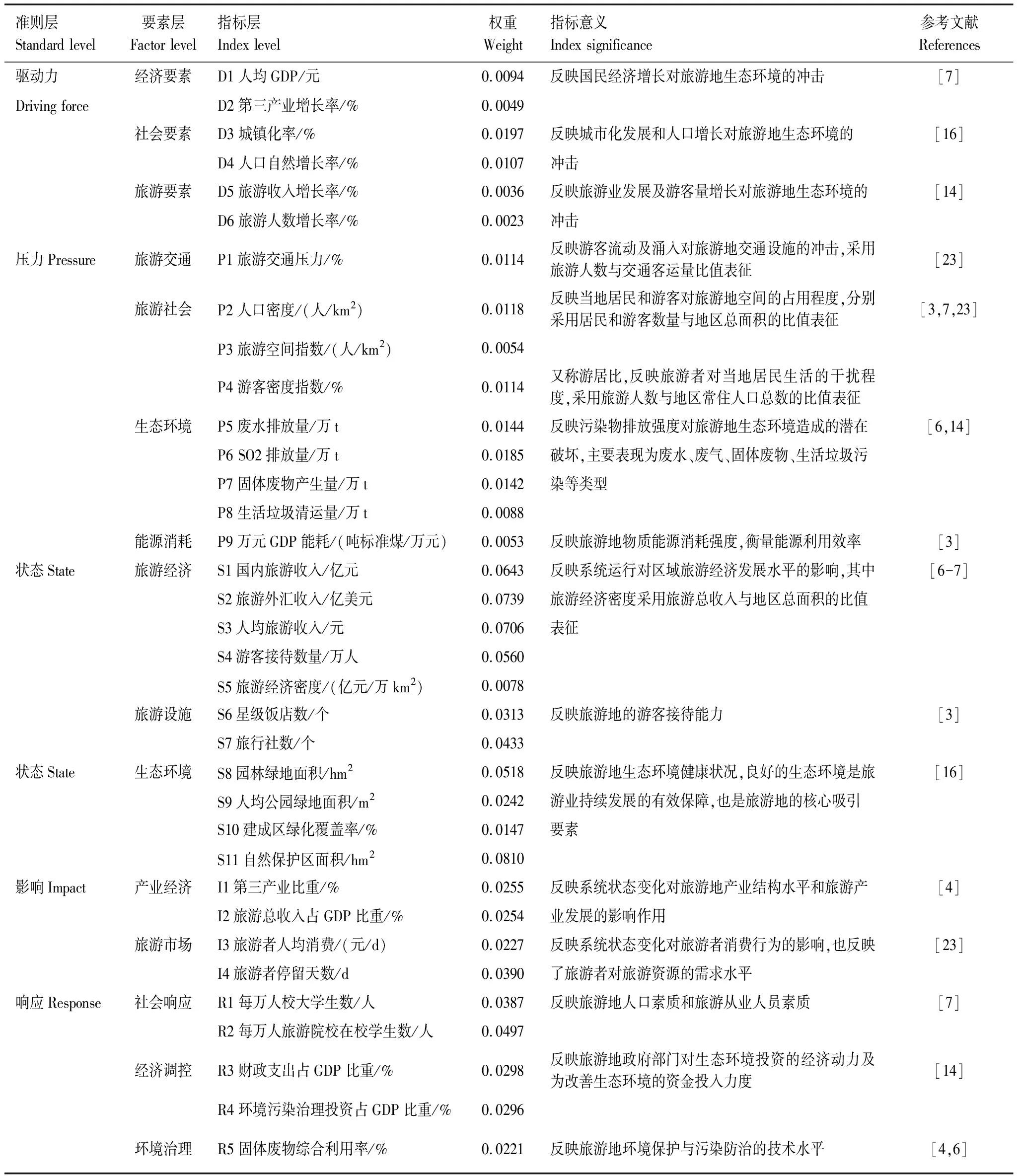

DPSIR模型是欧洲环境署于1993年基于PSR和DSR框架的基础上建立而来,由于该模型具有综合性强、逻辑清晰的优点,在生态安全研究领域已经得到了广泛应用[21-23]。本研究将DPSIR模型的基本理论移植到旅游生态安全系统的研究中来,构建了相应的概念模型(图1)。在此模型中,驱动力(D)作为旅游生态安全系统演化的“起源”,是引起旅游地环境变化的潜在原因,反映了旅游地社会经济和旅游产业增长的基本状况;压力(P)由驱动力引发而来,是造成旅游地环境问题的显性原因,主要涵盖旅游交通压力、旅游社会承载压力、污染物排放强度及能源消耗强度等方面;状态(S)直接受到驱动力和压力的冲击作用,反映旅游生态安全系统的现实状况,从旅游经济状态、旅游设施状态、生态环境状态三方面加以表征;影响(I)使得生态环境状态变化对人类社会的反作用力得以凸显,研究主要从系统状态变化对旅游地产业经济结构、旅游市场行为产生影响的角度进行界定;响应(R)反映人类社会为补偿或减轻生态环境的变化,而采取的积极应对策略。响应对驱动力起到显著的推动作用,使得整个系统形成“闭环”,得以循环往复,同时它还可以用于缓解压力、改善状态,从而提升旅游生态安全系统的总体状况。

图1 旅游生态安全评价DPSIR概念模型

在模型构建的基础上,遵循系统性、层次性、科学性等原则并兼具数据的可获取性,围绕“经济-社会-生态环境-旅游产业”4个子系统的存续发展状况和相互作用特征进行了具体评价指标的提炼,在甄选过程中尽量彰显出旅游产业自身的特色,并对各指标的内涵意义进行了剖析,架构完成了旅游生态安全系统的评价指标体系(表1)。

表1 长江经济带旅游生态安全评价指标体系

1.2 评价等级划分标准

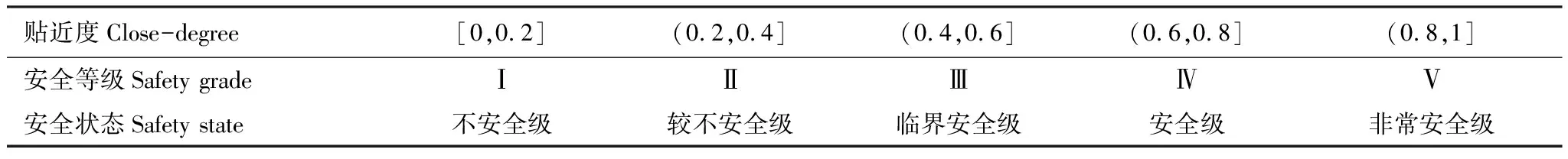

迄今为止尚未形成对旅游生态安全评价的统一标准,在参考已有研究成果的基础上[8],结合案例地的实际情况,本文根据“均分原则”,将贴近度[0,1]区间分成5等分,对应相应的旅游生态安全等级(表2)。

表2 长江经济带旅游生态安全评价标准

1.3 研究方法

1.3.1熵权TOPSIS法

熵权TOPSIS方法由熵权法和TOPSIS法组成,是一种适用于根据多项指标、对多个方案进行比较选择的分析方法,具有真实、可靠、直观的优点[24]。因此,本文借助该方法对长江经济带旅游生态安全水平进行评估,计算步骤如下:(1)采用极差法对评价指标进行标准化处理;(2)用熵值法计算各指标权重;(3)构建加权规范化决策矩阵;(4)确定正、负理想解;(5)计算各方案到正、负理想解的距离;(6)计算各方案与理想解的接近度,并按降序排列确定方案的优劣次序。贴近度在0—1之间,值越大,说明旅游生态系统越安全;反之,则越差。具体计算公式参见文献[25]。

1.3.2空间变差模型

空间变差函数又称半变异函数,是解析空间变异规律和结构分析的有效手段[26]。本文运用该模型来揭示长江经济带旅游生态安全空间格局的演化规律,函数表达式为:

(1)

式中,Y(xi)和Y(xi+k)分别是Y(x)在空间单元xi和xi+k上的旅游生态安全值;N(k)为分隔距离为k的样本量。

克里金(Kriging)插值是以空间变差模型为依据对随机过程进行空间建模和插值的一种模拟[27]。在特定的有限区域内,克里金法能够给出最优线性无偏估计,函数表达式如下:

(2)

式中,Y(x0)为未知点;Y(xi)为已知样本点;λi为第i个样本点对未知点的权重;n为已知点的个数。

1.3.3标准差椭圆模型

标准差椭圆模型是一种能够准确勾绘评价对象空间分布整体特征及时空演变过程的空间统计方法[28],本文引入该方法对长江经济带旅游生态安全的空间分布方向特征加以呈现。标准差椭圆包括中心、长轴、短轴和转角4个基本要素[29],其中中心点表示评价要素空间分布的相对位置、长轴和短轴分别表示要素在主要和次要方向上的离散程度,转角表示发展的主趋势方向。具体计算公式参考文献[29]。

1.3.4灰色预测GM(1, 1)模型

灰色GM(1, 1)模型具有原理简单、预测精度高的优点,而且可以对原始数据进行预处理以获得较好的平滑性,使得预测更加有效[30]。受数据样本容量的限制,本文借助灰色GM(1, 1)模型分别对标准差椭圆的中心经度x1、纬度x2、长轴x3、短轴x4和转角x5五个参数进行预测,以探究长江经济带旅游生态安全未来空间格局演变态势。

1.4 数据来源

文中所涉及的数据主要来源于相应年份的《中国统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》、《中国旅游统计年鉴》、长江经济带11个省市统计年鉴,11省市国民经济和社会发展统计公报以及环境状况公报等。部分数据根据以上资料整理获得,对于缺失的数据,采用线性插值法将其补充完整。

2 实证结果

2.1 旅游生态安全时序演化特征

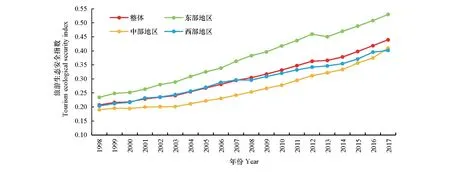

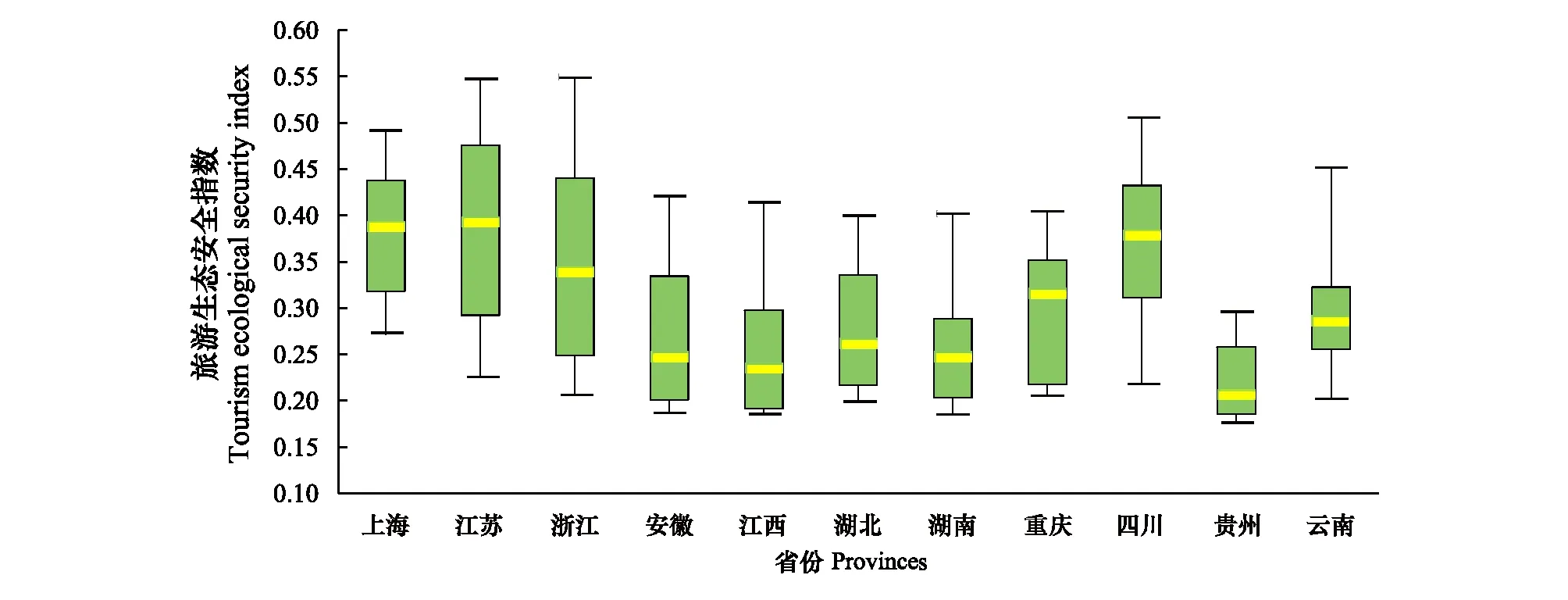

依据地理区位因素,将长江经济带划分为:东部(上海、江苏、浙江)、中部(安徽、江西、湖北、湖南)和西部(四川、云南、贵州、重庆)三大区域。基于熵权TOPSIS法,计算得出1998—2017年长江经济带及各省市旅游生态安全综合指数。并为直观反映区域间及省市间旅游生态安全时序演化特征,文章绘制了相应的折线图(图2)和箱线图(图3)。

整体来看(图2),1998—2017年,长江经济带旅游生态安全综合指数由0.207上升至0.439,年均增速为4.05%,呈稳步提升态势。围绕生态文明先进示范带建设的目标,长江经济带先后制定了《长江经济带生态环境保护规划》、《2016—2017年长江经济带生态环境保护行动计划》等政策性文件,相应的环保投入力度逐年增强,使得环境压力逐年缓解。同时,为助力旅游业的蓬勃发展,国务院出台了《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》,指出要大力发展特色旅游业,把长江沿线培育成为国际黄金旅游带。长江经济带对生态环境和旅游业发展的重视,使得旅游生态安全状态整体朝利好方向发展,当前安全状态已由较不安全级上升至临界安全级。但需注意的是,经济带旅游生态安全指数均值仅为0.305,且在研究期内,旅游生态安全提升幅度仅为0.232,表明整体旅游生态安全水平仍具备较大的提升潜力和空间。

分区域来看(图2),东部地区旅游生态安全指数除2013年出现小幅下降外总体呈逐步上升的演变趋势,安全系数均值为0.372,安全指数从1998年的0.234逐步上升至2017年的0.530,年均增速为4.41%;中部地区旅游生态安全指数在2003年之前增速较为平缓,而后进入加速上升期,安全指数从初期的0.190上升到期末的0.410,年均增速为4.16%;西部地区旅游生态安全指数呈波动上升的演变趋势,在1998年为最小值0.203,到2017年上升到最大值0.401,年均增速为3.66%。通过比较分析可知,东部地区旅游生态安全水平较高且提升速度较快,这主要缘于东部地区拥有区位和经济双重优势,科技创新实力雄厚,旅游业逐渐趋于规模化、集约化、低碳化发展,因而旅游生态安全状况改善较为显著,而中西部地区由于受自然因素及历史条件的制约,旅游业起步较晚,加之不完善的旅游开发机制,致使其旅游生态安全水平与东部地区仍有一定差距。

图2 长江经济带及三大分区旅游生态安全水平变化趋势

分省市来看(图3),20年间长江经济带各省市旅游生态安全指数均得到了不同程度的提升,但各省市旅游生态安全改善状况差异显著。以中位数为参照,各省市旅游生态安全指数排序为:“江苏(0.393)>上海(0.388)>四川(0.378)>浙江(0.339)>重庆(0.316)>云南(0.286)>湖北(0.261)>湖南(0.247)>安徽(0.247)>江西(0.235)>贵州(0.206)”,可见,江苏省旅游生态安全水平处于领先地位。以改善进度来看,浙江省在研究期内旅游生态安全水平提升了0.342,年均增长率高达5.27%,旅游生态安全优化进度远超其他省市,这与浙江省在拥有良好生态本底的基础上,树立生态优先的旅游发展理念,积极创建绿色旅游企业和生态景区,倡导人与自然和谐共处的绿色旅游消费方式密切相关[14]。而贵州省虽在评价期内旅游产业增长速度显著,但受制于其环境发展指数偏低的缘故,旅游生态安全指数仅提升了0.122,年均增速为2.83%,旅游生态安全优化进度相对滞后。

图3 长江经济带各省市旅游生态安全水平箱线图

2.2 旅游生态安全类型空间演化特征

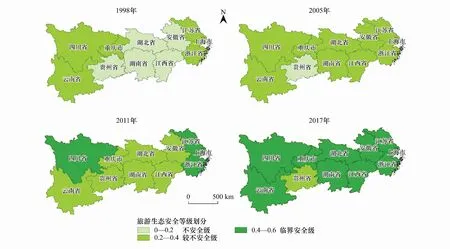

根据长江经济带旅游生态安全时序演化特征,选取1998、2005、2011和2017年作为代表性时间节点,在旅游生态安全水平测度的基础上,依据旅游生态安全等级划分标准(表2),借助ArcGIS 10.2软件绘制了相应的旅游生态安全空间类型分布图(图4)。

由图4可知,研究期内,长江经济带旅游生态安全状态隶属于3个等级,分别为:不安全级、较不安全级、临界安全级,尚未出现比较安全级和非常安全级的省市。详而述之,1998年,不同旅游生态安全等级省市在空间分布上表现出显著的地带效应,旅游生态安全等级总体呈东西部优于中部的空间格局,其中较不安全级省市为上海、江苏、浙江、湖北、重庆、四川、云南共7个省市,占总数的63.63%,其余中部地区四省及西部地区的贵州省则处于不安全级状态;2005年,除贵州省外,其余省市均为较不安全级,其比重上升至90.91%,整体处于较低水平均衡格局;2011年,上海、江苏、浙江、四川已跃升至临界安全级状态,占总数的36.36%,不安全级省市下降为零;2017年,除贵州省仍处于较不安全级外,其余10省市均上升为临界安全级状态,其比重提升至90.91%,整体进入中级水平均衡格局。从长江经济带旅游生态安全等级空间类型变化可知:区域内处于不安全级和较不安全级的省市数量逐渐减少,而处于临界安全级的省市数量持续增加,目前整体正处于旅游生态安全水平由中低级向高级过渡的关键阶段。

图4 长江经济带旅游生态安全空间类型分布图

2.3 旅游生态安全格局演化的空间变差分析

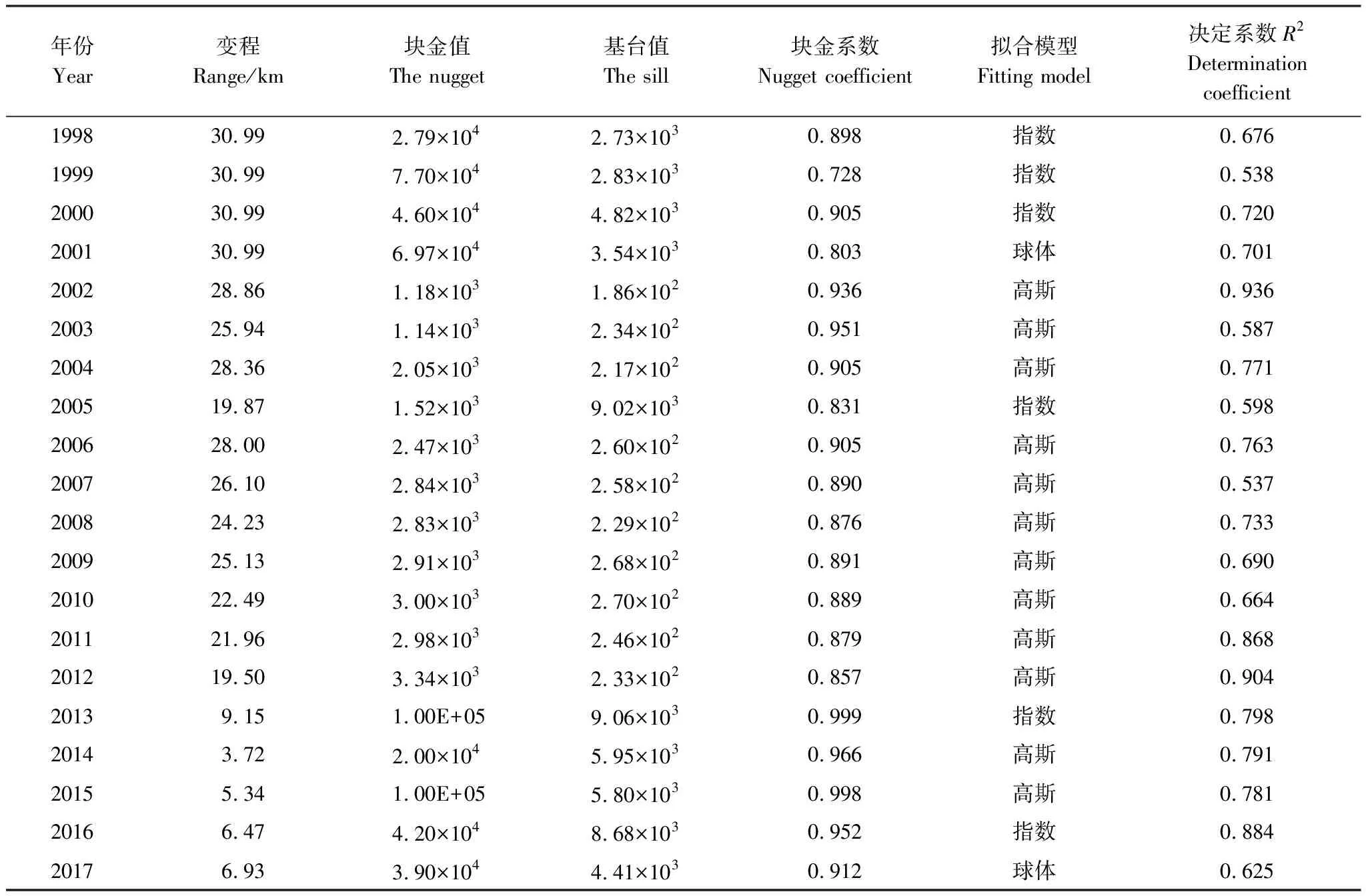

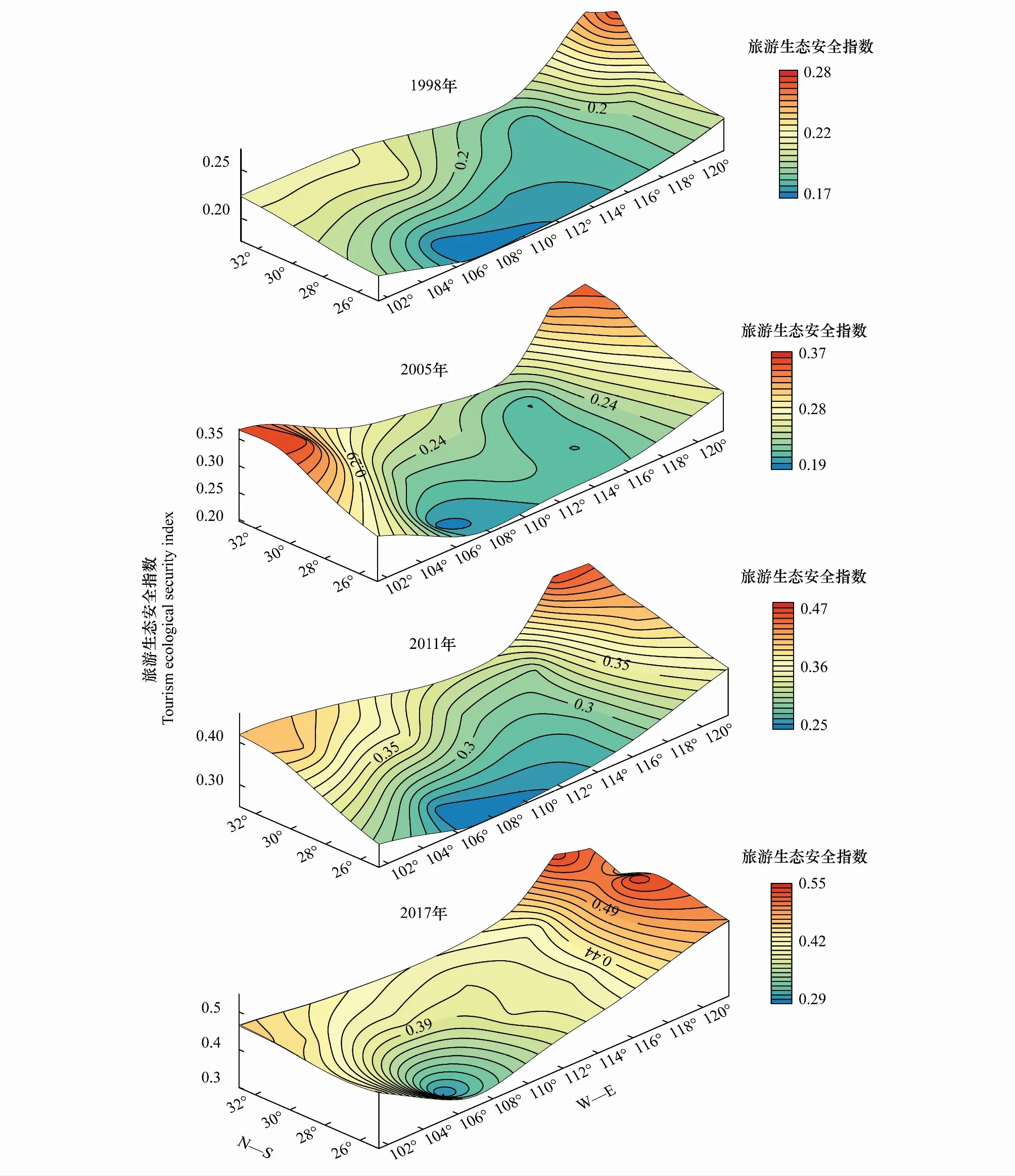

空间变差函数可以对旅游生态安全空间结构的变异特征进行很好地表达。以1998—2017年的旅游生态安全指数作为空间变量赋予各区域单元的几何中心点,分别采用高斯、指数、球体和线性模型对变量数据进行拟合,选取拟合优度最高的模型。其中拟合度达到最优时的采样步长为10.48km,因此统一定义采样步长为10.48km。依据公式1计算得到各年份变差函数的拟合参数(表3)。同时,采用克里金(Kriging)插值剖析长江经济带各省市旅游生态安全水平的差异特征及分布形态,并基于Sufer软件对插值结果进行3D可视化表达。囿于篇幅限制,仅展示出1998、2005、2011和2017年的结果(图5)。

表3 长江经济带旅游生态安全空间变差函数拟合参数

图5 1998、2005、2011和2017年旅游生态安全Kriging插值模拟

拟合结果显示:研究期内,基台值和块金值均呈波动上升趋势,说明长江经济带旅游生态安全空间变异程度不断增强。块金系数反映了块金方差占空间异质性变异的大小,其值由1998年的0.898上升至2017年的0.912,说明在旅游生态安全整体空间格局演化中,由空间自相关引起的结构化分异逐渐减弱,而由随机成分引起的空间差异愈发显著。变程反映了区域旅游生态安全指数的空间相关距离,根据演变趋势可以大致分为两大阶段:1988—2014年,变程呈现波动式下降趋势,表明旅游生态安全空间关联效应的辐射范围缩小,高水平区域辐射涓滴作用下降;2015—2017年,变程参数由5.34小幅上升至6.93,这主要是由于该阶段高水平区分布的地域集聚性特征显著。从空间变差函数所选取的最优拟合模型可以看出,在不同时间截面下选取的模型有所差异,表明区域旅游生态安全状况在不同时期呈现出不同的结构特征。

从图5中可知:长江经济带旅游生态安全格局演化具有一定的延续性和规律性,空间分异层次特征显著,整体上呈现出“东部>西部>中部”的空间演变格局,同时低值区域具有明显的西南迁移现象。主要体现为:1998年,东部地区形成以江苏省为核心的明显“峰状”结构,而西部地区“峰状柱体”较为低矮,中西部等值线趋于稀疏,表明东部地区旅游生态安全水平较高而中西部地区旅游生态安全发展状况较为均衡;2005年,西部地区以四川省为核心的“峰状”结构开始突显,中部形成以贵州和安徽为中心的双“低谷”,东西部“峰体”等值线较为密集,表明四川省作为西部地区核心增长极地位开始显现,高水平区域呈集聚分布特征;2011年,西部地区的“峰状”结构开始压缩,中部“低谷”地带消失,等值线进一步加密,表明整体非均衡性逐渐减弱;2017年,东部地区形成以江苏、上海为高点的双“峰状柱体”结构,而以贵州为中心的“低谷”区特征明显,低值和高值区等值线均呈同心圆状对外扩散,表明区域旅游生态安全水平在增长极发展方面的差异逐步拉大。

2.4 旅游生态安全标准差椭圆分析及趋势预测

通过上述对长江经济带旅游生态安全空间变异演化分析可知,旅游生态安全空间差异特征显著。因此,为多角度揭示长江经济带旅游生态安全空间格局特征,探究其未来的演化规律,以便有针对性地采取措施,本文基于标准差椭圆模型和灰色GM(1, 1)模型对其空间分布方向特征及发展趋势进一步解析。

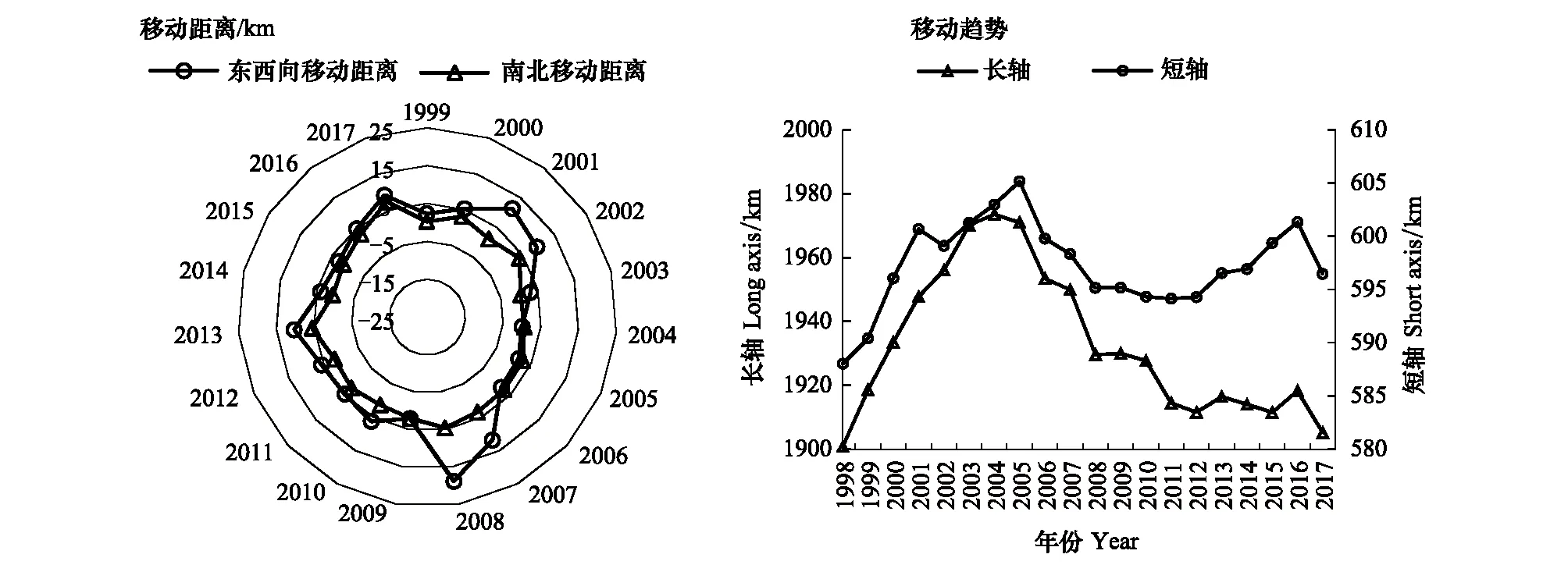

2.4.1旅游生态安全标准差椭圆分析

运用ArcGIS Desktop空间统计模块得到长江经济带旅游生态安全标准差椭圆的主要参数,在此基础上刻画标准差椭圆重心移动路径、移动距离(东西向和南北向)和移动趋势,并进一步获得长江经济带旅游生态安全空间分布格局,如图6、7所示。

图6 长江经济带旅游生态安全标准差椭圆分布及重心移动路径

1998—2017年,长江经济带旅游生态安全空间动态演变特征显著,整体呈明显的“东北-西南”移动趋势,并最终向东北方向偏移(图6)。以2005年和2011年为转折点可将旅游生态安全的重心转移路径划分为三个阶段,其中:1998—2005年呈向西北移动趋势,2006—2011年呈向东北移动趋势,2011—2017年呈向东南移动趋势。移动距离上,标准差椭圆向东移动距离超过向西移动距离,向北移动距离超过向南移动距离,东西移动距离大于南北移动距离,其中东西移动总距离是南北移动总距离的2.38倍;总位移25.96 km,其中向北移动2.38 km,向东移动24.48 km(图7)。重心转移的原因在于:研究初期受西部大开发等国家政策的导向,且由于开发较晚,西部地区旅游地生态环境破坏压力尚未凸显且旅游经济效益有所提升,旅游生态安全重心向西转移,但这一时期主要注重旅游经济效益地提升,忽视了生态环境效益,随着旅游业发展对生态环境的负面影响日益凸显,旅游生态安全重心逐步向生态环境容量较高的东部地区转移。近年来,随着《长江经济带依托黄金水道发展的若干意见》等旨在推进长江经济带生态文明先行示范带建设的政策实施,促进了中西部地区旅游生态系统的恢复和发展;同时,中部地区湖南和湖北旅游经济的高速增长也减缓了标准差椭圆继续向东部地区大幅移动的趋势。

图7 1998—2017年长江经济带旅游生态安全重心移动距离及长短轴变化

从标准差椭圆分布形状来看(图7),其长轴始终大于短轴,分布格局呈明显的东北-西南走向。具体来看:标准差椭圆分布范围在1998—2005年呈扩大趋势,该阶段标准差椭圆面积由81.90×104 km2增长至87.46×104 km2,同时长轴与短轴分别由1998年的1900.82、588.02 km延长至2005年的1970.94、605.17 km,说明1998—2005年长江经济带旅游生态安全在南北和东西方向上均呈扩张态势,在空间分布上趋于分散。2006—2011年标准差椭圆分布范围呈收缩趋势,标准差椭圆面积由85.93×104km2下降至83.49×104km2,长短轴分别由1953.41、599.79 km降至2011年的1914.42、594.14 km,表明旅游生态安全在南北和东西方向上呈集聚态势,空间溢出效应降低。2012—2017年,标准差椭圆面积由83.39×104km2波动下降至83.28×104km2,降幅仅为1.09×103km2,长轴由1911.51 km波动降至1905.13 km,短轴则由594.29 km上升至596.46 km,说明该阶段长江经济带旅游生态安全的空间分布格局较为稳定,虽然东西方向为旅游生态安全空间分布的主轴方向,但南北方向的发展也愈趋平衡。

2.4.2旅游生态安全空间格局预测

借助Matlab2018a软件,基于灰色GM(1, 1)模型,分别对长江经济带旅游生态安全标准差椭圆的五个参数构建时间序列模型,并采用残差检验和后验差检验法对预测结果进行检验。结果显示:五个参数的平均相对误差均小于5%,方差比和小误差概率的精度等级均为Ⅰ级和Ⅱ级,说明GM(1, 1)模型的预测结果可信度较高。在此基础上,借助Arcgis10.2软件对已预测得出的2020年、2025年、2030年的标准差椭圆参数进行可视化表达,勾勒出的空间分布格局如图8所示。

图8 长江经济带旅游生态安全空间格局预测

预测结果表明:2018—2030年长江经济带旅游生态安全重心整体向东北方向偏移,总位移32.77 km,其中向东、向北分别移动31.77 km、8.01 km,说明未来长江中下游地区将是影响长江经济带旅游生态安全空间分布格局的核心区域。转角由2018年的79.29°扩大为2030年的79.58°,呈小幅度逆时针旋转,表明未来长江经济带旅游生态安全“东北-西南”分布格局将进一步强化。就空间分布范围变化来看,标准差椭圆面积从2018年的83.63×104km2降至2030年的82.24×104km2,长轴与短轴分别由2018年的1908.13 km、597.22 km降至2030年的1877.23、596.57 km,说明在未来相当长的一段时期内,长江经济带旅游生态安全的空间分布格局在东西和南北方向均呈敛缩态势,空间溢出效应不明显。因此可以预见,在未来一段时间内旅游生态安全问题的解决仍主要依赖上海、江苏、浙江等旅游经济发达且环境容量较高的沿海省市,旅游生态安全空间均衡发展仍是未来长江经济带旅游业可持续发展需要面对的一大重要挑战。

3 结论与建议

本文基于DPSIR模型,构建了旅游生态安全评价指标体系,并借助熵权TOPSIS法、空间变差模型、标准差椭圆模型、灰色动态模型等方法对长江经济带1998—2017年旅游生态安全时空演化特征及发展趋势进行了深入探索,研究结果显示:

(1)研究期内,长江经济带旅游生态安全水平均值为0.305,综合指数由0.207上升至0.439,呈稳步提升态势,安全状态由较不安全级上升至临界安全级,表明旅游生态安全状态整体朝利好方向发展但仍具备较大的提升潜力和空间。三大分区中,东部地区旅游生态安全状况较好且提升速度较快,中西部地区安全指数相对较低,与东部地区仍有一定差距。

(2)长江经济带旅游生态安全状态隶属于不安全级、较不安全级、临界安全级3个等级,尚未出现比较安全级和非常安全级的省市。同时,区域内处于不安全级和较不安全级的省市数量逐渐减少,而处于临界安全级的省市数量持续增加,目前整体正处于旅游生态安全水平由中低级向高级过渡的关键阶段。

(3)旅游生态安全空间变异程度不断增强,由空间自相关引起的结构化分异逐渐减弱,而由随机成分引起的空间差异愈发显著。空间分异层次特征明显,整体上呈现出“东部>西部>中部”的空间演变格局,同时低值区域具有明显的西南迁移现象。

(4)旅游生态安全空间分布格局呈东北-西南走向,移动路径呈“西北→东北→东南”变化趋势,空间分布范围经历了“分散-集聚”的过程。预测结果表明:2018—2030年长江经济带旅游生态安全重心将向东北方向移动,空间分布上将进一步向“东北-西南”格局转变,分布格局在东西和南北方向上均呈敛缩态势,空间溢出效应不明显。

基于长江经济带旅游生态安全时空演变特征分析,提出以下建议:为全面改善全流域旅游生态安全状况,应打破行政壁垒,牢固树立生态共同体理念,充分考虑在旅游合作发展和旅游生态系统保护政策的区域协调性和一体化管理,构建跨区域、跨流域、跨部门的生态安全联防联控机制,建设全流域生态环境监测站与旅游信息监测系统,实现区域间旅游生态安全信息的有效沟通,以减少空间效应对旅游生态安全的制约和影响;创新东中西部共抓大保护路径,其中,东部地区应继续发挥地区资金和人才优势,着力提升环保科技创新水平,有效支撑旅游地生态环境保护与修复重点工作,充分彰显其在环境修复中的先行示范作用。中西部地区应积极从东部甚至国外引进先进的环保理念与污染治理技术,加强旅游生态环境保护宣传教育,严格执行负面清单管理,淘汰一批环境风险大的旅游企业,坚决兜住旅游生态安全底线;同时,全流域应以主体功能区规划为基础,对长江经济带旅游地生态环境展开全面普查,明确各地生态安全隐患及风险因素,采取差别化的保护策略,实现全流域精细化管理,以缩小省市之间的空间差异,将长江经济带真正打造成为极具国家安全价值与旅游价值的绿色生态廊道。

需要指出的是,囿于旅游业综合性较强且旅游统计工作涉及范围较窄,难以将旅游业直接引发的环境污染、能源消耗等方面的统计数据单独剥离出来,这将是今后完善旅游生态安全评价指标的重难点所在。同时,安全评价标准设定是进行旅游生态安全状况评价的基础,如何根据旅游生态安全系统运行特点设定更加规范有效的评价机制,仍有待进一步探讨。今后随着旅游生态安全评价指标与评价标准的逐步完善,上述评价结果仍有待进一步改进。此外,鉴于数据的可获取性,本文基于省域角度揭示了长江经济带过去-现在-未来旅游生态安全的时空演化规律,所得结果可在一定程度为该区域实施卓有成效的旅游生态规划和可持续发展提供科学支撑和理论参考。但若能将研究靶向聚焦于市域、县域等更微观层面,所得结论或更为科学准确,这也是未来深化长江经济带旅游生态安全研究的重要方向。