马海德:第一位加入中国共产党的外国专家

文/吴富贵

优秀的中国共产党党员马海德

20世纪20年代的一天,在美国纽约州布法罗市,一位年迈的医生走进一个普通的工人家庭,家中的6口人都患上了一种传染病,这位医生不但给6人治病,还给他们带去了需要的食物。让这位老医生想不到的是,他的这一举动,在这个家庭中一个名叫海德姆的小男孩幼小心灵中埋下一颗种子:长大后一定要当一名医生,为穷人治病。这个男孩后来成为一位传奇的名医,还成为唯一一名在红军时期就加入中国共产党的西方人;唯一一名全程参加中国土地革命、抗日战争、解放战争和社会主义建设的西方人;唯一一名在中国工农红军、八路军、解放军里都担任过高级军职的西方人;第一个被批准加入中华人民共和国国籍的外国人。

中国革命,他从海德姆变成马海德

1936年6月,一头毛驴,两个青年,行走在延安通往保安的路上,两个青年一个是美国记者埃德加·斯诺,一个是美国医生乔治·海德姆。

1 9 3 5年,毛泽东率领的中国工农红军经过二万五千里的长征到达陕北。那是中国革命低谷时期,长征后的红军只剩下万人,在陕北立足未稳,补给困难,医疗就更不用说了。

毛泽东想要让人们真实地了解红军,要改变落后的医疗状况,委托宋庆龄物色一位外国记者和一位外国医生到陕北。于是,两个二十多岁的美国青年出现在中国工农红军最高指挥部临时所在地保安。

困难超出想象,睡觉有虱子,斯诺教他,被子不盖正面,脱光了睡。第一次小米入口,感觉是粒粒小米在嘴里乱跑,咬不住,咬不着,他有一种被吓着的感觉。好在有土豆,海德姆更多的时候吃土豆,以至于后来主管新华社的廖承志请他帮助对外宣传时,犒劳他的就是煮土豆。

斯诺的《西行漫记》(也叫《红星照耀中国》),让更多人了解了中国革命和中国工农红军,而海德姆则给红军带来了直接的帮助。

1936年8月,斯诺和海德姆一同来到红军西征军总部所在地宁夏豫旺堡,这里是回民居住的地区。海德姆祖籍黎巴嫩,从小就会讲阿拉伯语,能写阿拉伯文。当地群众听说红军中来了一位“阿拉伯”人,精通教律,又写得一手好经文,这一下找到知音,大家争相请他到家里做客。他发现这些回民认识汉字的没有几个,认识阿拉伯文的人反而较多。他将这一发现报告红军总部,总部首长就让他把一些标语口号译成阿文刷写在墙壁上。于是“回汉人民是一家”“停止内战,一致抗日”“欢迎回民群众来当红军”“发展回民教育、红军不侵犯回民的利益”等红军宣传标语以阿文的形式出现在偏僻的山村里。当地回民感到既新奇又亲切,有人还专门请来了寺上的阿訇把标语内容讲给大家听。这对号召回民参加革命起到了很大的宣传鼓动作用。

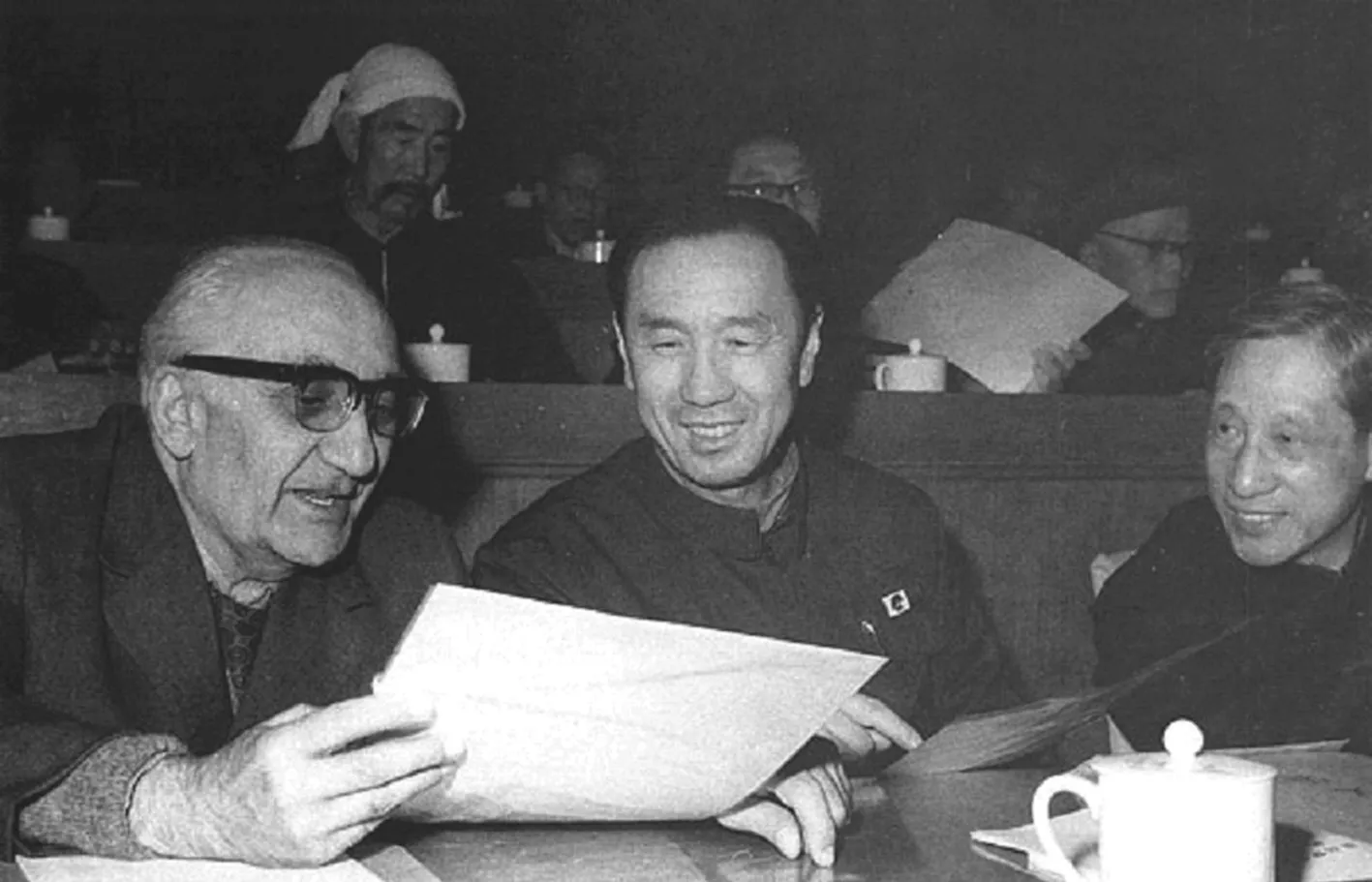

1978年3月30日马海德(左一)在全国科学大会主席台上与代表们亲切交谈

在与豫旺堡回民的频繁接触中,海德姆被回族群众的勤劳善良、热情好客深深感动。一天清晨,他和斯诺在豫旺堡城墙上散步,对斯诺说出了自己的想法:“斯诺,我想把我的名字改成中国人的名字,这样大家在一起会更融洽些。”斯诺惊奇地问道:“想好了吗?”海德姆回答说:“想好了,这里的回民姓马的很多,‘海德姆’在阿拉伯文中就是‘马’的意思,我想改成‘马海德’。”斯诺连声叫好:“这名字既保留了美国姓氏的‘海德’,又加了中国姓氏的‘马’,实在妙极了!”海德姆自此变成了马海德。

一天,彭德怀带领部队去迎接红二、红四方面军。分开时,他望着海德姆问道:“海德姆大夫,听说你还有一个名字叫‘马海德’?”斯诺笑着插话说:“他为了献身中国革命事业,把自己的名字也改成中国名字了。”海德姆说:“我还没有报告组织批准呢。”彭德怀笑着说道:“我代表西征红军党委现在就批准你改名。”从此,红军队伍里又增添了一个外国人。

斯诺《西行漫记》曾有这样的描述:1939年,当路易·艾黎随印度医疗队来到延安时,在欢迎人群当中,发现了当年的乔治·海德姆,现在已经改名为马海德,并且担任苏区军委卫生部的顾问。这时候的马海德皮肤粗糙,一脸饱经风霜的沧桑,说着一口流利的陕北腔的中国话。艾黎给马海德带来久违的咖啡,而当艾黎试图和老朋友马海德彻夜长谈的时候,却总是不能尽兴。艾黎在后来的回忆中写道:“冬暖夏凉的窑洞里,煮咖啡的香味深深打动了马海德,他想喝咖啡想了好久,喝了一口后,门外有一个提马灯的人请他出诊,他急急地又喝了两口,收拾一下药箱,就跟着走了。半夜一觉醒来,又有一个农民进来找马大夫。”他说,“那就是我的日日夜夜,随叫随到的生活,但我从来没有这么愉快地生活过,我感觉自己是一个有用的人,延安人都认识我,我也喜欢他们。”

虽然年纪不大,但马海德是一位医学博士,自然就做起了毛泽东、周恩来、朱德、彭德怀、林伯渠的保健医生,贺龙、刘伯承、邓小平、陈毅、林彪、聂荣臻、徐向前等回延安也都由他做过身体检查。白求恩到延安后,很快要去前线,马海德很着急,他去见毛主席请假,想和白求恩一起到前线,正在看文件的毛主席头都没抬头说了一句:“那我谁管?”马海德一听就明白了,他在延安也有重要的任务。为了毛主席身体健康,马海德确实费尽了心思,他时常拉着毛主席打麻将,让毛主席换换脑筋。一次,一贯和气的马海德打牌中和毛主席争执起来,这让周围的人十分不解。过后,他才告诉毛主席,打牌时吵吵闹闹,这时候脑子才能分散一些。

留在延安的马海德,在负责中央领导健康的同时,和同事全力发展延安的医疗事业,以前延安仅有一家中心医院,有300张床位。很快,发展到8家中心医院24个分院,18500张床位。1939年冬天,突然来临的寒潮使大批红军伤员严重冻伤,马海德及时向宋庆龄写信紧急求援。宋庆龄得悉后立即设法运来了2500条澳大利亚毛毯,解救了受到严寒威胁的伤病员。

在延安,马海德一人就诊治伤病员4万余人次,在和领袖、战士、群众的密切接触中,马海德深深为中国人民争取解放的伟大事业所感动,他给友人的信中写道:“现在生命对我来说十分有意义。”他投身到这场革命中,加入红军后,又加入了中国共产党。

为了中国人民,他把强杀菌联合药疗引进中国

在近代影响中国的西方人中,他们能直接投身中国革命、广泛造福中国人民生活的,马海德是第一人。他不是带着上帝的旨意,而是带着一颗济世的善心。他对中国影响之大,赢得了“中国卫生事业的先驱”的称誉。

党中央刚进北平不久,毛主席在香山双清别墅宴请即将离任回国的苏联医生阿洛夫。阿洛夫是苏联派驻延安的军医,斯大林派特使米高扬到西柏坡和中共毛、朱、周、刘、任五大书记谈话时,阿洛夫是记录员。这次会谈中,米高扬特地告诉中共,李敦白、马海德是美国情报机关的情报人员。毛主席也把马海德一家子叫来参加这次宴请,以这种方式向苏方表明:中共是相信马海德的。

很快,马海德到国家卫生部当顾问。在卫生部,他很快发现一个问题:边远地区的少数民族人口锐减。进一步调查发现是性病造成的。马海德敏锐地认识到,性病不是单纯的一种疾病,而是社会病。本来,作为卫生部的顾问,他是可以高高在上享清福的,但他却到中国医学科学院皮肤病研究所(原中央皮肤性病研究所)担起了性病和麻风病的防治和研究工作,并兼任麻风病研究室第一届主任。这两种病都是当时中国人谈之色变的重病。

怎样治疗梅毒?当时所里有两种意见,一部分专家提出要用“914”和铋联合使用的长期治疗方案。这种办法要投入大量的人力、物力,不符合中国的国情。马海德同部分国内专家都提倡用青霉素10日疗法。这种方法简便,节省人力、物力,但在国内还没有远期疗效的观察资料。为此,从1954年起,马海德每年都用一半以上的时间带领科研小组到边远的农牧区,复查1950年和1951年医疗队用青霉素治疗梅毒的长期疗效。他到过内蒙古、甘肃、新疆、海南岛、青海、宁夏、云南、江苏、四川、广东、广西等地,在那里调查研究、医治病人、培训医护人员。他对工作负责,对病人热忱,每天预约的病人只要有一个人还没来,他都要求医护人员坚守岗位等着,不管天色多晚。他说:“病人爬山走路来一趟不容易,不能让病人白跑。”

在幅员辽阔的农牧区,对梅毒患者要一个不漏地复查,困难是很大的,常常为了寻找一个病人,他们要跑很远的路程。最难的是人们不理解,中国人讲身之发肤受之父母,不能轻易动的,抽血就更不行了,在偏远地区普查性病时,群众对抽血化验接受不了。马海德到桌子前坐下来说“给我抽血”,这让医务人员愣了,旋即明白了这是做样板,边抽边讲,在自己身上抽血,以此来取得群众的配合。有时做实验,水质不好,不能保证血清试验的可靠性,马海德便自己动手,教大家就地取材,做简易的沙滤缸,保证实验用水的质量。从病损中检查梅毒螺旋体,需要用暗视野显微镜,可是当时很多地方没有电,马海德就对显微镜进行了改造,用干电池做电源,保证了诊断的准确性。经过四五年的努力,马海德终于从理论和科学数据上证实了,在中国使用青霉素治疗梅毒的效果是好的,是适合中国国情的。此后,在全国范围内推广了这种办法,治疗了大量的梅毒病人。在人民政府的组织下,经广大有关人员的共同努力,采取各种有效措施,中国于1964年取得了基本消灭性病的震惊世界的成就。

20世纪60年代初期,在中国基本消灭了性病之后,马海德又把主要精力投入到消灭麻风病工作中去。麻风病在中国流行了几千年,人们对麻风病普遍存在着恐惧心理,对患者又存在歧视态度。马海德提出“麻风病可防、可治、不可怕”的科学论断。他去麻风病医院,从来不穿隔离衣,也不穿白大褂,还与病人亲热地握手问好,查病时总是多次复查,生怕误诊。碰上患者脚底溃疡,他还把病人的脚抱在怀里仔细检查。病人请他喝水、吃水果,他从不拒绝。为了消除人们的恐惧,他还经常带着爱人和儿子到麻风病院探望病人。江苏省海安县一位患者得病后,家里亲人都隔他远远的,马海德和他握手时,他哭了,25年了,这是第一次有人和他握手。

在中国医学科学院皮肤病研究所的官方材料里,有这样的记载:“1953年到1970年,马海德有一半的时间是带医生在全国各地的性病、麻风病现场工作。”

在基层工作时,马海德和大家同甘共苦、同吃同住,一起跋山、涉水,骑毛驴、坐大车。他住过蒙古包、破庙,睡过临时旅店的土炕,也曾和4个人合盖过一条粗布破被。斯诺在延安教给他防虱子的方法,现在反过来了,全扎紧了睡,要不蚊虫叮得你根本睡不着。

北京协和医院皮科一级教授王洪深,当年还是个年轻医生,和马海德一起下过乡。一次,他们乘马车到卫生院去,走了整整一天。天气太冷,马海德的脚冻得不能动弹,下不了车,卫生院的同志用温水为马海德泡脚后才下得来车。尽管条件艰苦,他总是和大家聊家常、说笑话,工作之余经常喊“来,小王,跳舞,跳舞”。

有一次在甘肃和同事夜间赶路,途中汽车相撞,几个同事受伤,由于前边放着铺盖卷,马海德得以幸免。但他不顾天寒路滑,提着马灯救伤员,后又送饭送水、联系医院。医疗队中就他岁数最大,可他忙了一夜。

过去,中国治疗麻风病只施行单一的药物疗法,平均6年患者才能基本治愈。从1980年起,马海德把国外治疗麻风的新技术——强杀菌联合药疗引进中国。用这种药疗方法,病人一周内即可脱离传染期,平均两年即可治愈。但是这种联合药疗的3种药品价格较高,因而影响了在全国推广使用。为此,马海德抱病出访了十几个国家,终于从日本、美国、意大利、比利时、加拿大、荷兰、英国和联邦德国等国家争取到价值上千万美元的药品、医疗器械和交通工具等援助,大大加速了消灭麻风的进程。自中华人民共和国成立至20世纪80年代,累计发现麻风病人50多万人,已治愈40多万人,只剩下5万病人尚未痊愈。绝大部分地区麻风病发病率和患病率都在逐步下降,不少县市已达到控制或基本控制的指标。根据马海德的战略部署,1995年中国就可以达到基本消灭麻风病,再用两年作为复查验收时间。

在1987年世界卫生组织召开的世界卫生大会上,根据马海德的建议,中国与有麻风流行的一些国家共同倡议,把在全世界范围内消灭麻风的目标作为到2000年人人享有卫生保健的一部分,并使大会通过了“走向消灭麻风”的决议。在上述倡议的影响下,1988年6月,在新加坡举行的麻风联合化疗协调会议上,日本笹川基金会提出要使亚洲地区麻风联合化疗的覆盖率在5年内达到75%,10年内达到100%的目标。在1988年9月海牙第十三届国际麻风会议上,世界卫生组织也积极响应,提出了到2000年在世界范围内麻风联合化疗的覆盖率要达到80%。可以说,这是马海德对世界麻风防治工作的贡献。

为纪念这位伟大的国际共产主义战士,1989年,在他逝世一周年之际,中华人民共和国卫生部为他举行了隆重的纪念会,并出版了《马海德纪念册》,同时还设立了“马海德基金会”,以奖励和表彰优秀的麻风防治科研和管理人员。

1984年6月20日,河北省职工医学院聘任马海德为名誉院长,马海德受到全体师生的热烈祝贺

“我没有站在外面,我和人民站在一起”

马海德当年到延安后,被中国革命事业感动,向周恩来提出加入中国籍,周恩来说:“老马,我们哪有国啊,我们只有个党,等将来新中国成立以后,我就第一个批准你入国籍。”

1949年10月1日,天安门城楼上,一个响亮的湖南口音回荡在广场上空,“中华人民共和国中央人民政府成立了!”这时,马海德就在天安门城楼上,如今想来,这是一个殊荣。但当时,马海德没想这些,他想的是找周恩来总理兑现诺言。下来后马上找周总理提出加入中国籍的问题。于是,这份殊荣他记住了:新中国第一位外籍中国人。

1949年10月2日,即新中国成立的第二天,在北京成立了中国人民保卫世界和平大会(简称“和大”)。宋庆龄、郭沫若、廖承志、刘宁一等是“和大”的直接领导。马海德的一批外国朋友名列其中。人们奇怪,这里怎么没有马海德呢?其实不奇怪,他是自己人,20世纪50年代至70年代,在中国大陆的外国人是不允许随意走动的,绝大部分县、市不许外国人进入,就连北京郊区路口都立有“外国人未经许可不许超越”的牌子。为方便到国内各地工作,马海德的钱包里总是放着那张一号入籍证书的缩微照片,以供机场、车站的军警们查验。如同他后来在国内出差时,当人们为这个大鼻子的中国人莫名其妙时,他总是笑着指着自己的鼻子说:“我是新疆人,我姓马。”

1962年的夏天,一位美国老人敲响了大马士革的中国使馆大门。中国警卫问他是什么人,老人说自己是美国人,要找在中国共产党里的儿子。在那个“打倒美帝”的年代,警卫马上警惕地关上门向大使汇报。大使徐以新、大使夫人陆红从楼上看到门口进退两难的美国人时,叫了起来:“那就是老马的爹呀!长得太像了!”

原来,1962年初,马海德的父亲纳霍·海德姆从英国的《泰晤士报》上看到一则消息,说马海德在中国当上了卫生部的顾问,还和毛泽东、周恩来都是好朋友。老人立刻让家人取出5000美元,收拾行李,到中国看儿子。中美还没建交啊,时任外交部长陈毅知道了这事,安排老马到当时已经与中国建交的叙利亚和父亲见面,那儿离老家黎巴嫩还近些。老马一家三口坐飞机转道莫斯科飞到叙利亚,在大使馆的安排下,这对29年没有见面的父子激动地拥抱在一起。老父亲悄悄问他:“听说你和中国最大的人物是好朋友,那你现在有多少财产呢?”马海德大着嗓门说:“我有九百六十万平方公里土地,全中国的房子都是我的。”

这时,很多人重新想起,老马是美国人。让他想不到的是,直到他逝世,也不知道,美国政府一直为他保留着美国国籍,没有一个国家不敬重英雄!

美国人的身份是个优势,马海德在延安时期,还曾担任中共中央外事组和新华通讯社的顾问,积极参加外事活动和对外宣传工作。1937年11月,他帮助新华社创立了英文部,开始向国外播发英文消息。他还经常为当时中央出版的对外宣传刊物《中国通讯》撰写稿件。

中华人民共和国成立后,他多次应邀出国访问,出席过许多国际会议。在广泛的国际交往中,他总是以亲身经历和所见所闻,生动地宣传、介绍新中国的伟大成就,为促进中国人民与世界各国人民之间的了解和友谊作出了巨大贡献。

他是中国人,也是美国人,同时也是黎巴嫩人。三个国家由他一人生出多种友好的联系。

2003年8月31日,一尊马海德的铜像坐落黎巴嫩哈马纳镇,这里是马海德的家乡。他的根在这里,他也是黎巴嫩人民的儿子。铜像是中国政府捐赠的。黎巴嫩总统拉胡德的代表、黎巴嫩总理哈里里的代表、难民事务部部长费尔哈特、社会事务部部长迪亚卜,以及哈马纳镇政府官员、当地群众、友好人士、华侨代表等约500人出席了揭幕仪式。

时任中国驻黎巴嫩大使刘向华在致辞中表示,马海德是中黎友谊的象征。中国政府特向他的故乡——美丽的哈马纳镇捐赠一尊他的铜像,让我们世世代代记住他、怀念他,让我们世世代代致力于巩固和发展他所开创的中黎友谊。

时隔不久,2009年3月12日,镇上的居民互相传递着这样一个消息:中国驻黎巴嫩大使馆向哈马纳镇提供7.1万美元的赠款,用于哈马纳镇的打井项目。镇长哈比卜·里兹克很激动,他表示,哈马纳镇位于贝鲁特市以东约30公里的黎巴嫩山区,人口的增加和雨量的减少造成了该镇长期以来严重缺水。打井引水项目不但解决了困扰多年的居民吃水问题,还解决了该镇居民今后30年的用水问题。

2010年9月23日,在黎巴嫩首都贝鲁特超国际五星级的万豪酒店里,一场隆重的大型晚宴正在举行。群贤毕至,高朋满座,他们到这里是为了纪念马海德医生百年诞辰。晚宴开始前,黎巴嫩卫生部长哈利发宣读了苏莱曼总统的贺词,总统在贺词中称赞马海德医生是“黎巴嫩人民优秀的儿子”。刘志明大使表示,中国人民永远不会忘记马海德医生,在中国,他是人民的功臣;在哈马纳,他是黎巴嫩的骄傲,他是中国和黎巴嫩友好关系的象征。

马海德生前病重时曾对妻子说过,他不喜欢追悼会,但喜欢纪念会。他想不到的是,他的纪念会百年仍在,不但是妻子、儿子忘不了他,美国人忘不了他,黎巴嫩人也忘不了他,中国人更是忘不了他。

1972年l月24日下午,身患重病的美国著名记者埃德加·斯诺凝视着千里迢迢从中国赶来探望他的好友,深沉地说:“马海德,我羡慕你!我羡慕你走过的道路,我常想,如果当时我也像你一样留在延安,我今天的境况将是怎样的呢?”

1988年10月3日,这位高鼻子的中国医生在他的第二故乡——中国这块土地上,含笑走完了充满传奇色彩的人生。临终前,他满怀深情地对亲友们说:“我最聊以自慰的是我没有站在外面,我和人民站在一起。如果让我重新开始生活,我还是要选择这条道路,这是毫无疑问的。”