基于“承载基础-承载现状-承载潜力”模型的山东省地质环境承载力评价

李念春,张学强,冯泉霖,徐秋晓,李洪涛,郝杰,吴迪

(1.山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队,山东 济南 250014;2.山东省地下水环境保护与修复工程技术研究中心,山东 济南 250014;3.山东省土地发展集团有限公司,山东 济南 250000)

地质环境承载力是环境承载力的重要组成部分,是指地质环境条件,包括地质基础条件和灾害易发性等,对人类社会发展活动的支持能力(王念秦等,2019;张茂省等,2019)。地质环境承载力的概念从本质上反映了地质环境与人类活动之间的辨证关系,建立了地质环境与人类活动之间的联系纽带,为地质环境与人类活动之间的协调发展提供了理论依据(魏子新等,2009;李念春,2016;李念春等,2018;殷志强等,2018)。关于中国学者对地质环境承载力研究最早可以追溯到20世纪90年代。肖炳成率先引入城市地质环境承载力的概念,他认为城市地质环境承载力是指为城市建设和正常发展提供有利条件的地质环境限度(肖炳成,1990)。地质环境承载力研究经历了2个阶段:第一阶段主要在地质环境适宜性和地质环境质量研究的理论基础上,引入可持续共发展理论以及人地协调理论,对地质环境承载力进行理论研究,突出反映地质环境承载等级划分(马传明等,2007;姚治华等,2010);第二阶段为服务全国国土空间规划编制,地质环境承载力研究向实用性、指导性方向发展,地质环境承载力研究成果延伸至服务监测预警和国土规划(贾立斌等,2018;孙魁等,2019;王念秦等,2018;丁月清等,2019)。地质环境承载力评价方法比较集中,主要以层次分析法确定权重,然后用综合指数法进行地质环境承载力综合评价为主(夏既胜等,2008;杨乐等,2014;王奎峰等,2015;贾立斌等,2018)。除此之外,部分研究人员采用变异系数法(丁赞等,2019)、集对分析(姚治华等,2010)、机器学习算法(李德力等,2018)等技术方法开展地质环境承载力评价,并取得了较好的研究成果(Ruimin Li, et al., 2018)。

已有的研究成果表明,地质环境承载力的研究大多是对地质环境现状满足人类活动需求的程度来进行评估,而对于地质环境背景条件,以及地质环境剩余的可供承载空间缺乏相应研究,不能全面反映地质环境承载体系内容。笔者基于山东省资源环境现状充分调研的基础上,探讨性建立了山东省地质环境承载力评价指标体系模型及评价方法,以期为国土开发政策、区域人口产业布局提供参考借鉴。

1 山东省地质环境概况

山东省以平原和丘陵地貌为主,山地丘陵区占到全省国土面积37%,主要包括鲁中南山地丘陵区和鲁东丘陵区两大丘陵区。受人类活动和自然条件的相互作用,山东省有如下地质灾害的产生分布(图1)。

图1 山东省地质灾害分布图Fig.1 Distribution map of geological disasters in Shandong province

崩塌、滑坡、泥石流:主要分布于鲁中山地区和胶东半岛低山丘陵区,这些山地陡峭,裂隙发育,沟谷纵横,且多有松散堆积物分布,加之河流源短流急,是崩塌、滑坡、泥石流地质灾害多发地带。

地面塌陷:分为采空塌陷和岩溶塌陷2种。采空塌陷主要分布于泰安、枣庄及济宁等煤炭开采区和胶东金矿开采区;岩溶塌陷主要分布于泰安、莱芜、枣庄等岩溶发育区。

地裂缝:山东省地裂缝分布范围较小,主要分布在日照市五莲县昌邑-大店断裂带附近,烟台栖霞市后镇滑石矿区,以及菏泽地区,该地区地裂缝发育程度高,是山东省较为集中区域。

海(咸)水入侵:受沿海地区地下水超采影响,导致海(咸)水向内陆地区迁移,入侵区主要分布在山东省北部沿海一线范围,以及胶州湾地区,其余东部沿海地区也有零散分布。

2 概念模型及评价指标体系

2.1 “基础-现状-潜力”模型

资源环境承载力是一个动态过程,承载主体及客体都会随着社会的发展而发生变化,对资源环境承载力研究不仅要对资源环境条件进行客观评价,还要对资源环境承载现状及剩余承载空间进行科学评估(于洋等,2018)。以往有关资源环境承载力的研究突出反映了资源环境条件对承载客体的现状支撑情况,未能有效反映资源环境基础条件及区域承载潜力(王欣宝等,2020;张丽等,2020;魏路等,2020)。基于此,建立了“承载基础-承载现状-承载潜力”三位一体资源环境承载力评价模型。其中,承载基础是反映地质资源环境单要素的资源禀赋与环境容量的优劣程度;承载现状是反映资源环境供容能力与经济社会发展的匹配程度;承载潜力是指在一定的时期和空间内维系自然资源环境系统稳定或向良性发展,地质资源禀赋和环境容量所能承载的人类各种经济社会活动的能力。

2.2 指标体系

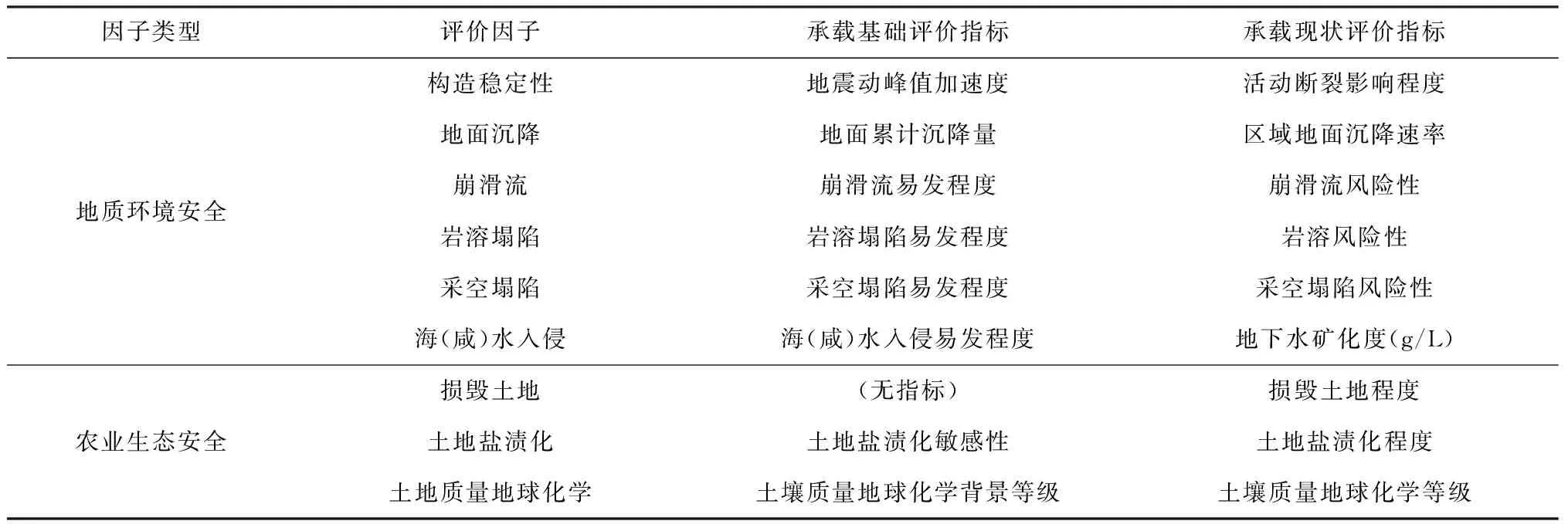

在以往地质环境承载力及地质环境适宜性相关研究的基础上,按照地质环境对人类社会活动的影响机制,从地质环境安全和农业生态安全2个方面构建评价指标体系(李念春等,2018;李念春,2016;颜世强,2004;邢怀学等,2019;彭苗枝等,2019)。

地质环境安全选取构造稳定性、崩滑流、地面塌陷、地面沉降和地裂缝作为地质环境评价因子。评价指标宜为可连续获取的量化指标。农业生态安全类选取损毁土地、盐渍化和土地质量地球化学作为评价因子(表1)。

表1 地质环境承载力评价指标体系表Tab.1 Evaluation index system of geological environment carrying capacity

3 地质环境承载力评价方法

3.1 承载基础及状态评价方法

采用综合指数法进行地质环境基础和状态评价。

式中:R——地质环境评价分值。

ri——评价因子分值。

wi——评价因子权重。

承载基础评价共有8个评价因子(表2),分级赋值标准见表3。

表2 地质环境承载基础评价指标赋值表Tab.2 Assignment table of evaluation indexes of geological environment carrying foundation

表3 地质环境承载基础分级标准表Tab.3 Classification standards of geological environment bearing foundation

承载现状评价共有8个评价因子,分级赋值标准见表4。

表4中活动断裂影响程度主要通过与已知活动断裂的距离来表现,影响程度大小与距离远近呈正相关(表5)(樊杰,2010)。表4中不同类别地质灾害风险性依据《地质灾害危险性评估技术规范》进行确定,主要通过其近年对人口生命及经济财产损失来表现。人口损失通过年均地质灾害死亡人口与年均总人口的比值测算,经济财产损失通过年均地质灾害直接经济损失与年均GDP的比值测算(表6),选取二者中级别最低的作为该类别地质灾害风险性级别(表7)。

表4 地质环境承载现状评价指标赋值表Tab.4 Evaluation index assignment table of geological environment carrying status

表5 活动断裂影响程度分级表Tab.5 The Classification of influence degree of active faults

表6 人口安全易损性分级表Tab.6 Population safety vulnerability ranking

表7 地质环境承载现状分级标准表Tab.7 Classification criteria for the current geological environment carrying capacity

3.2 承载潜力评价方法

区域承载潜力大小取决于资源环境承载基础和承载现状,构建有基础评价和承载现状评价等级组成的判断矩阵,根据上述评价结果判定承载潜力等级(表8)。

表8 地质环境承载潜力分级表Tab.8 Classification table of geological environment carrying potential

4 地质环境承载力评价

首先,在2000坐标系下,将13个评价要素分别建立区文件数据层,并按照表6中的分级标准对各数据层图斑进行赋值;然后,利用arcgis10.0中Spatial Analyst功能对各要素数据层进行标识叠加(Identify);最后,对最终叠加完毕的图层进行栅格化处理,将研究区划分为5 km×5 km大小的栅格,并利用reclassify对各栅格单元进行加权运算获取评价值,并进行数值分级(维尔潘·L.戈尔等,2017)。然后对图件图斑甄别、合并及美化后,可以获得山东省地质环境承载基础评价图(图2)和山东省地质环境承载现状评价图(图3),地质环境承载潜力则是通过表5判断矩阵来确定。

4.1 地质环境承载力基础评价

地质环境承载基础分为强、较强、中、较弱和弱5个等级。山东省地质环境条件较好,承载基础整体以强为主(图2)。

图2 山东省地质环境承载基础评价图Fig.2 Evaluation map of geological environment carrying foundation in Shandong province

地质环境承载基础强区主要分布于鲁西北、鲁西南以及胶东半岛地区,其余地区也有分布。该区地形大部分以平原区为主,胶东地区以山地丘陵为主。该区实测活动断裂分布较少,地震峰值加速度较小,均低于0.15 g,活动性弱,菏泽市西南地区略高;区内大部分地区没有地面沉降发生,只有部分地区发生,滨州市范围内累计沉降量低于200 mm,德州市累计沉降量略高,处在100~800;鲁西南、鲁西北属于平原区不具备崩滑流形成条件,胶东地区、潍坊市、临沂市范围内均处于崩滑流易发性地区;山东省岩溶塌陷分布较少,区内都处于岩溶塌陷不易发区;区内未有海(咸)水入侵;区内大部分地区未发生土地损毁情况,烟台市、菏泽市有一定程度土地损毁;区内土壤养分地球化学等级均处于中等以上,鲁西南、鲁西北为较丰富,胶东地区略弱,处于中等。

地质环境承载基础较强区主要分布于威海市、潍坊市中北部、日照市中部、济南市南部等地区。该区以低山丘陵为主。该区实测活动断裂分布较少,地震峰值加速度较小,均低于0.2 g,活动性弱;区内大部分地区没有地面沉降发生,只有部分地区发生,潍坊市中北部范围内累计沉降量低于200 mm;威海市、日照市、临沂市以及泰安范围内崩滑流易发性相对较高,处于中、低易发等级,其余地区不具备发生崩滑流条件;山东省岩溶塌陷分布较少,济南市、莱芜市范围内处于低易发区,泰安市范围内部分区域属于中易发区,其余地区不具易发性;区内有海(咸)水入侵主要集中在滨州市北部地区,其余地区未发生;区内大部分地区未发生土地损毁情况,日照、临沂、莱芜市有一定程度土地损毁;区内土壤养分地球化学等级均处于中等以上,新泰市北部内养分级别处于缺乏水平。

地质环境承载基础中区主要分布于东营市中北部、济南市南部以及烟台市部分地区。该区地形大部分以平原区为主,济南南部及烟台市以山地丘陵为主。该区实测活动断裂分布较少,地震峰值加速度较小,均低于0.1 g,活动性弱;区内东营市有地面沉降发生,2004~2015年累计沉降量达200~400 mm;济南市南部及烟台市范围内崩滑流低易发,东营市属于平原区;山东省岩溶塌陷分布较少,区内都处于岩溶塌陷不易发区;区内海(咸)水入侵主要发生在东营市范围内,该级别区内已被咸水完全入侵;区内济南市南部地区土壤养分地球化学等级处于较丰富级别,其余地区为中等及缺乏。

地质环境承载基础较弱区主要分布于黄河三角洲地区以及临沂市蒙山一带。该区地形大部分以平原区为主,蒙山地区以山地丘陵为主。该区实测活动断裂分布较少,地震峰值加速度较小,均低于0.15 g,活动性弱;区内大部分地区有地面沉降发生,东营市范围内累计沉降量高,都处于300 mm以上,尤其是广饶地区地面沉降较为严重;黄河三角洲属于平原区不具备崩滑流形成条件,临沂市蒙山地区崩滑流易发性程度较高;山东省岩溶塌陷分布较少,区内都处于岩溶塌陷不易发区;区内海(咸)水入侵主要发生在东营市范围内,该级别区内已被咸水完全入侵;区内黄河三角洲地区受咸水入侵影响土壤养分地球化学等级均处于缺乏现状,蒙山地区土壤养分也比较缺乏。

地质环境承载基础弱区主要分布于潍坊市北部、沂沭断裂带、烟台市西海岸以及环胶州湾一带。该区地形大部分以平原区为主。该区位于沂沭断裂带,其中由4个主断层组成,自西往东分别为:鄌郚-葛沟断裂、沂水-汤头断裂、安丘-莒县断裂、昌邑-大店断裂,地震峰值加速度大,高于0.2 g,活动性强;潍坊市地面沉降发生区域位于潍坊市北部的平原区,与海(咸)水入侵区域基本一致。表现为局部的地面下沉,房屋裂缝。岩土松软、地下水位下降、地下水降落漏斗的形成、建筑物附加载荷等是形成地面沉降的条件;烟台市、青岛市该界别区域崩滑流易发性较高;烟台市海岸带、潍坊市北部、环胶州湾一带海水入侵较为严重;区内土壤养分地球化学等级均处于中等及较弱区为主,尤其是胶东半岛海岸一线受海水入侵影响,均处于养分缺乏。

4.2 地质环境承载力现状评价

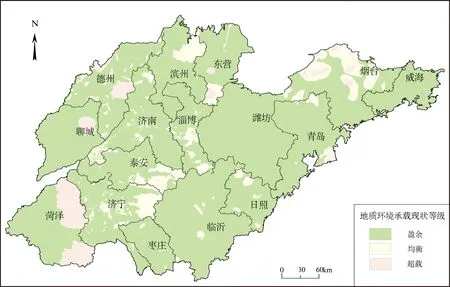

山东省地质环境承载现状分为盈余、均衡和超载3个等级,整体上以盈余为主(图3)。

图3 山东省地质环境承载现状评价图Fig.3 Current situation evaluation map of geological environment carrying capacity in Shandong province

超载区分布范围较小,分布于德州市德城区、临邑市、聊城市茌平县、菏泽市郓城县、巨野县、单县、烟台市中北部地区。齐河采空塌陷分布区、德城区北部地面沉降速率大于30 mm/a的地区和三级损毁土地分布区,地质环境承载现状综合指数为3.71~4.39,小于4.50,地质环境超载。茌平县中心区域,地面沉降速率大于50 mm/a。菏泽市范围内超载主要是因为煤炭矿山企业对地下煤层进行开采,从而形成采空地面塌陷,造成土地损毁,威胁人民生命和财产安全。烟台市超载主要是因为采空塌陷、岩溶风险性大,且损毁土地较为严重。

均衡区主要分布于滨州市沾化区、济宁市东部、泰安市东部、淄博市中南部、烟台市北部等地区,其余地区零散分布。该区存在地质灾害发育条件,一般为地质灾害中易发区或低易发区,地质灾害规模小,危险性小,地质环境承载现状均衡。

盈余区分布于超载区、均衡区以外的所有地区,分布范围广,整体来说这些地区地质灾害风险性较低,土地损毁程度小;潍坊、烟台、威海、临沂等地区的土壤地球化学等级相对较低;该等级沿海部分地区存在海(咸)水入侵现象。

4.3 地质环境承载潜力评价

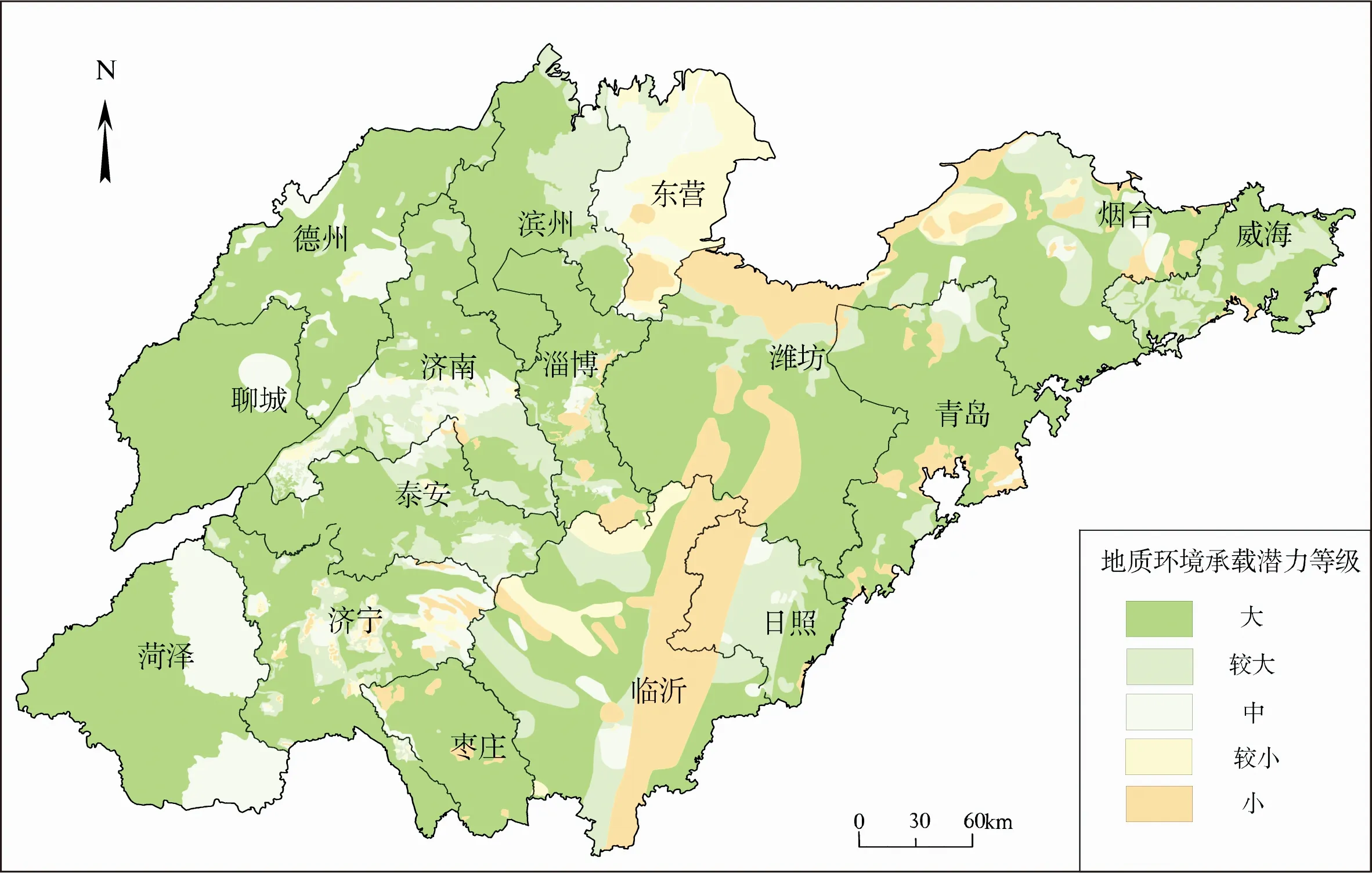

地质环境承载潜力分为大、较大、中、较小和小5个等级,整体以大为主(图4)。

图4 山东省地质环境承载潜力评价图Fig.4 Evaluation map of geological environment carrying potential in Shandong Province

大区主要分布于鲁西北、鲁西南以及胶东半岛地区,其余地区也有分布。这些地区地质环境承载基础条件较好,且均处于盈余现状,综合评估承载潜力大。

较大区主要分布于威海市、潍坊市中北部、日照市中部、济南市南部等地区。该区承载基础主要处于较高级水平,从承载现状来看,均处于盈余水平,综合评估承载潜力较大。

中区主要分布于东营市中北部、济南市南部以及烟台市部分地区。地质环境基础条件以中和高为主,承载现状以盈余为主,菏泽市东部地区承载基础为高,但是处于超载现状,综合评估承载潜力为中。

较小区主要分布于黄河三角洲地区以及临沂市蒙山一带。这些区域地质环境基础条件较差,但地质环境承载现状基本处于盈余水平。

小区主要分布于潍坊市北部、沂沭断裂带、烟台市西海岸以及环胶州湾一带。这些区域地质环境基础条件差,地质环境质量弱等级区主要为海(咸)水入侵高易发区、采空塌陷高易发区、盐渍化程度极敏感区以及与活动断裂不稳定区。

5 结语

突破以往认知,此次研究尝试建立的“承载基础-承载现状-承载潜力”评价模型体系,能够全面反映地质环境的过去、现在和将来3种承载场景,为研究者、决策者提供更全面、科学的研究支撑。

山东省地质环境整体来说,大部分地区条件较好且未发生超载。沂沭断裂带、莱州湾一带地区地质环境承载基础差,承载潜力小,建议这些地区国土空间规划要以生态功能为主,开发建设要着重考虑地质限制要素;烟台北部地区、鲁西地区由采矿活动造成的地质环境超载区要控制人类开采活动强度,同时加强地质环境监测预警工作,防止进一步恶化,具体建议如下。

(1)活动断裂100m范围内,避免建设任何抗震等级低的建筑物,如果要建设必须要提高建筑物的抗震等级,减少将来不可预知的地震破坏,尤其是沂沭断裂、高唐断裂、聊考断裂、齐广断裂、东阿断裂等较大断裂区域是建筑抗震的重点区域,区域开发要优先考虑地震发生概率。

(2)在鲁中南、胶东山地丘陵区,崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害易发,要做好地灾预警机制,防止造成大规模的损失,按照地方地质灾害防治规划有序进行地质灾害点的治理工作,同时城镇空间布局要尽量避开地灾可能波及的范围。

(3)对于德州、滨州等地面沉降区域要完善监测设施,加强地面沉降监测研究力度,建立地面沉降预警预报系统;合理开发利用地下水资源,严格控制地下水开采量,合理调整地下水的取水层位,调整地下水开采量和地表水的回灌增储,优化城区重大建筑工程基坑降水施工方案。

(4)泰安、莱芜等地存在严重地面塌陷,其中,最严重的是泰安市,先后发生地面塌陷24起,曾一度影响京沪铁路的运行。对于这些区域,要防治结合,加强工程自身防护能力,在采空区进行工程建设时尽可能绕避最危险的地方。对不能绕避的塌陷区,根据实际情况采取压力灌浆等工程措施,对已塌陷的地区进行填堵、夯实,条件许可时还可采取直梁、伐板等方法跨越塌陷坑。

(5)山东省北部沿海地区海(咸)水入侵问题严重。对于这些区域应该调整产业结构,建立节水型农业、工业和城市体系;合理规划利用水资源与土地资源,加强水土资源的科学管理;因地制宜建造阻咸蓄淡工程和地下水库,加强地下水回灌;跨流域调引客水,建立健全海(咸)水入侵监测网和预警系统,实现对海(咸)水入侵的有效监控和预报。

参考文献(References):

王念秦,李仁伟,蒲凯超,等.中国地质环境承载力评价研究进展[J].环境科学与技术,2019,30(1):150-155.

WANG Nianqin,LI Renwei,PU Kaichao, et al. Research Progress in Evaluation of China′s Geological Environment Carrying Capacity [J]. Environmental Science & Technology,2019,30(1):150-155.

张茂省,王尧,薛强.资源环境承载力评价理论方法与实践[J].西北地质,2019,52(2):1-11.

ZHANG Maosheng,WANG Yao,XUE Qiang.Evaluation of Resource Environment Carrying Capacity: Theoretical Method and Practice[J].Northwestern Geology,2019,52(2):1-11.

魏子新,周爱国,王寒梅,等.地质环境容量与评价研究[J].上海地质,2009,30(1):40-44.

WEI Zixin,ZHOU Aiguo,WANG Hanmei, et al. Study on Evaluation of Geological Environmental capacity[J]. Shanghai Geology,2009,30(1):40-44.

李念春.黄河三角洲高效生态经济区地质环境承载力评价研究[J].上海国土资源,2016,37(1):77-81.

LI Nianchun. The geological environment carrying capacity study of Yellow River Delta high-efifciency ecological economic zone[J]. Shanghai Land & Resource,2016,37(1):77-81.

李念春,周建伟,万金彪,等.基于对数承载率模型的东营市水环境承载力评价[J].地质科技情报,2018,37(3):219-225.

LI Nianchun,ZHOU Jianwei,WAN Jinbiao,et al. Evaluation of Water Environment Carrying Capacity in Dongying City Based on Logarithmic Carrying Capacity Ratio Model [J]. Geological Science and Technology Information,2018,37(3):219-225.

殷志强,李瑞敏,李小磊,等.地质资源环境承载能力研究进展与发展方向[J].中国地质,2018,6: 1103-1115.

YIN Zhiqiang,LI Ruimin,LI Xiaolei,et al. Research progress and future development directions of geo-resources and environment carrying capacity[J]. Geology in China,2018,6: 1103-1115.

肖炳成.试论城市地质环境承载力[J].中国地质,1990,1:19-19.

XIAO Bingcheng. On the bearing capacity of urban geological environment [J]. Geology in China,1990,1:19-19.

马传明,马义华.可持续发展理念下的地质环境承载力初步探讨[J]. 环境科学与技术,2007,30(8):64-65.

MA Chuanming,MA Yihua. Tentative Investigation of Bearing Capacity of Geological Environment for Sustainable Development [J].Environmental Science & Technology,2007,30(8):64-65.

孙魁,范立民,夏玉成,等.基于保水采煤理念的地质环境承载力研究[J].煤炭学报,2019,44(3):830-839.

SUN Kui,FAN Limin,XIA Yucheng,et al. Research on carrying capacity of geological environment based on the concept of water-preserved coal mining [J].Journal of China Coal Society,2019,44(3):830-839.

王念秦,李仁伟. 西安市临潼区骊山镇地质环境承载力动态评价[J]. 科学技术与工程,2018,18(12):129-136.

WANG NianQin,LI Renwei. Dynamic Evaluation of Geo-environment Carrying Capacity in Li Shan Town,Lin Tong District,Xi’an [J]. Science Technology and Engineering,2018,18(12):129-136.

丁月清,杨建华,洪增林,等.面向“三区三线”划定的城市群资源环境承载力评价方法研究——以关中平原城市群评价为例[J].西北地质,2019,52(3):223-230.

DING Yueqing,YANG Jianhua,HONG Zenglin,et al. Study on Evaluation Methods of Resource and Environmental Carrying Capacity of Urban Agglomerations based on the Definition of “Three Districts and Three Lines”: Example from Guanzhong Plain Urban Agglomeration Evaluation[J].Northwestern Geology,2019,52(3):223-230.

夏既胜,付黎涅,刘本玉,等.基于GIS的昆明城市发展地质环境承载力分析[J].地球与环境,2008,36(2):148-154.

XIA Jisheng,FU Linie,LIU benyu, et al. Study on urban geoenvironment load capacity for kunming′s development based on GIS [J]. Earth And Environment,2008,36(2):148-154.

杨乐,彭海游,周莫林,等.基于层次分析法的奉节县城地质环境承载力评价[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版),2014,33(2):95-99.

YANG Le,PENG Haiyou,ZHOU Molin, et al. Assessment of Geological Environment Carrying Capacity of Fengjie County Based on AHP [J].Journal of Chongqing Jiaotong University(Natural Sciences),2014,33(2):95-99.

王奎峰,李娜.基于AHP和GIS耦合模型的山东半岛地质环境承载力评价[J].中国人口·资源与环境,2015,25(5):224-227.

WANG kuifeng,LI Na.Evaluation of Geo-environmental Carrying Capacity in Shandong Peninsula Based on AHP and GIS Coupling Model[J].China population Resources and Environment,2015,25(5):224-227.

贾立斌,袁国华.凤台县地质环境承载力评价与监测预警[J]. 中国矿业,2018,27(9):102-108.

JIA Libin,YUAN Guohua. Carrying capacity assessment, monitoring and warning for geological environment in Fengtai county [J]. China Mining Magazine,2018,27(9):102-108.

王学,张祖陆,张超,等.山东省地质环境质量评价研究[J]. 山东国土资源,2011,27(8):14-18.

WANG Xue,ZHANG Zulu,ZHANG Chao,et al. Assessment and Study on Geological Environment Quality in Shandong province [J]. Shangdong Land and Resources,2011,27(8):14-18.

于洋,韩鹏,杨楠,等.中原城市群核心城市资源环境承载力研究[J].北京大学学报(自然科学版),2018,25(2):407-414.

YU Yang,HAN Peng,YANG Nan,et al. Research of Carrying Capacity on Resource and Environment in Core Cities of Central Henan Urban Agglomeration [J].Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis,2018,25(2):407-414.

王欣宝,李瑞敏,孙超,等.河北省地质资源环境承载能力评价方法[J]. 地质通报,2020,39(1):94-101.

WANG Xinbao,LI Ruimin,SUN Chao,et al. A discussion on the evaluation method of geological environment carrying capacity of Hebei Province [J]. Geological Bulletin of China,2020,39(1):94-101.

张丽,李瑞敏,许书刚,等.江苏宜兴市地质资源环境承载能力评价[J]. 地质通报,2020,39(1):131-137.

ZHANG Li,LI Ruimin,XU Shugang,et al. The evaluation of geo-resources and environment carrying capacity in Yixing City of Jiangsu Province [J]. Geological Bulletin of China,2020,39(1):131-137.

魏路,刘建奎,肖永红,等.安徽省地质环境承载能力评价[J]. 地质通报,2020,39(1):102-107.

WEI Lu,LIU Jiankui,XIAO Yonghong,et al. The evaluation on the bearing capacity of geological environment in Anhui Province [J].Geological Bulletin of China,2020,39(1):102-107.

李念春.山东半岛蓝色经济区地质环境特征分析及其承载力评价研究[J].山东国土资源,2016,32(7):77-81.

LI Nianchun. Study on Geological Environment and Evaluation of Capacity in Shandong Peninsula Blue Economic Zone [J]. Shangdong Land and Resources,2016,32(7):77-81.

颜世强,孟庆峰,董三强,等.基于GIS的德州市地质环境质量综合评价[J].中国矿业,2004,13(5):17-19.

YAN Shiqiang,MENG Qinfeng,DONG Sanqiang,et al. Comprehensive evaluation of geologic environment based on gis in dezhou [J]. China Mining Magazine,2004,13(5):17-19.

邢怀学,葛伟亚, 李亮,等. 基于GIS的丹阳城镇工程建设适宜性评价[J]. 华东地质,2019,40(1):59-66.

XING Huaixue,GE Weiya,LI Liang,et al. GIS-based suitability evaluation on constructive lands in the city of Danyang [J]. East Chiana Geology,2019,40(1):59-66.

彭苗枝,秦先燕,何苗. 影响黄山市中心城区工程建设的地质因素及工程建设适宜性评价[J]. 华东地质,2019,40(1):67-73.

PENG Miaozhi,QIN Xianyan,HE Miao.Geological factors-based suitability evaluation for engineering construction in the urban area of Huangshan[J]. East Chiana Geology,2019,40(1):67-73.

樊杰.玉树地震灾后恢复重建资源环境承载能力评价[M].北京:科学出版社,2010,76-77.

FAN Jie.Evaluation on the carrying capacity of resources and environment for the restoration and reconstruction of Yushu earthquake[M]. Beijing:Science Press,2010,76-77.

维尔潘·L.戈尔,克里斯腾·S.库兰.ArcGIS10地理信息系统实习教程[M]. 北京:高等教育出版社,2017,250-300.

Wilpen L.Gorr, Kristen S.Kurland.GIS Tutorial 1: Basic Workbook [M]. Beijing:Higher Education Press,2017,250-300.

Ruimin Li, Zhiqiang Yin, Yi Wang, et al. Geologicalresourcesandenvironmental carrying capacity evaluation review, theory, and practice in China[J].China Geology, 2018.1(4):556-565.

——山东省济宁市老年大学之歌