宝山路上,书香与药香齐飞

◎徐鸣

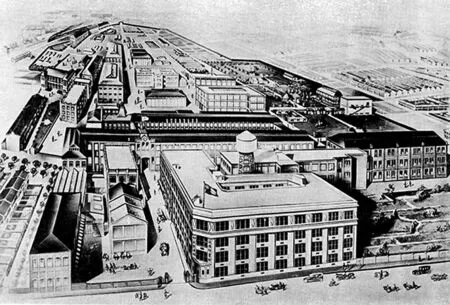

20 世纪30 年代宝山路上,商务印书馆总公司

二十世纪初,沪北地区基本上还处于原始乡村自然状态。当时工部局已在闸北的东部与租界交界处的苏州河上造起了多处桥梁。西面和南面也仅以苏州河一水与租界相隔。闸北三面受到虎视眈眈的西方列强的逼围。在此危机关头,上海、宝山两县的一些爱国绅商,为了保住闸北,决定在沪北地区开辟商场,造桥筑路,以开发和加速地方繁荣的办法来抵制殖民主义势力向闸北渗透,避免闸北最终落入虎口,成为租界的一部分。经禀报时任两江总督刘坤一,闸北绅商陈绍昌、祝承桂等人发起,筹集股款,打算在“新闸浜北二十七保十一图(今铁路上海站南)”建造桥梁和马路。筑于1902 年、长1756 米的宝山路(南起天目东路,北至同心路)就是该计划中的重要一环,并同后来修造的新闸桥路、新大桥路一起,沟通了闸北与市中心的联系。闸北的开发滥觞于此,许多民族资本迅速投入进来,宝山路上很快出现了不少工厂。其中最为著名的要数商务印书馆。

书香:近代出版界龙头老大在此诞生

夏瑞芳、鲍咸恩、鲍咸昌、高凤池自清心书院毕业后,曾先后在洋商开办的《字林西报》《捷报》等报馆做职员或排字工。由于不堪洋人歧视,决定自己集资创办一家小印刷工场。夏瑞芳等还为自己的企业取名为“商务印书馆”,意思就是专门印制商务活动用品的。

1897 年2 月11 日,夏瑞芳等4 人多方集资3750 元,在江西路(今江西中路)德昌里租赁了两间旧房子,商务印书馆正式对外营业。最初,馆内仅有两部手摇四开机器,三部手扳压印机和一些中、西文铅字等印刷器材,并借了2000 元作为流动资金。次年江西路厂房失火,于是就近在北京路(今北京东路)顺庆里,租屋12 间作为厂房,再增添设备,扩展排字房,并采用煤油发电机传动印刷机印书。

1898 年下半年,为了扩大业务,提高产品印制水平,夏瑞芳特地前往日本考察,发现很多日商的印刷企业大多与出版业合为一体,大受启发。回国之后,夏瑞芳等将出版业务引进本馆。夏瑞芳将原先在教会学校使用的英语课本,请人编译成《华英初阶》《华英进阶》等英汉对照本后出版,深受读者欢迎。还编印发行了我国近代第一本科学画报《格致新报》。

1900 年,夏瑞芳等廉价收购了上海日商的修文印刷局,为日后生产打下了一定的基础。1901 年商务印书馆扩大规模,添招新股,改为股份有限公司,资本总额达五万元。张元济入股,并应夏瑞芳邀请,主持书籍编译工作。考虑到要出版书刊,商务印书馆着手在北福建路(今福建北路)海宁路口购地自建厂房,并向国外订购新式印刷机。1902 年,设在北京路顺庆里的厂房不慎失火,商务印书馆乃迁入北福建路自建新厂。同年,在棋盘街(今河南中路)设立书刊发行所。1903 年,商务印书馆引进日本先进的印刷设备,采用机刻字模及新制版技术,并设计仿造印刷机。1904 年,商务印书馆编印出版了《最新国文教科书》,首印4000 本,一个星期内销售一空。从此开启商务印书馆教科书出版的黄金时代,几个月销售十余万册,被全国各地的新式学堂广泛选用。1907 年,夏瑞芳在闸北宝山路购地80 余亩,建造商务印书馆总厂,先后在厂区内建立第一、二、三、四印刷所及编译所、书栈、总务处、纸库、疗病房等,并在附近开设尚公小学,作为编辑课本的教学实验基地。1912 年,在河南路(今河南中路)211 号建成总发行所新厦,除经营本版图书外,还兼售中外文具、仪器和原版西书等。1914 年1 月10 日,夏瑞芳不幸遇害,先后由印有模、高凤池接任总经理一职。

通过15 年的发展,商务印书馆资本增至150万元,职工达750 人,一举成为国内最大的集编辑、印刷和发行为一体的出版企业。1915 年,商务印书馆出版的“商字”牌珂罗版图书和生产的文具用品,在美国旧金山巴拿马万国博览会上荣获大奖。“五四”运动期间,商务印书馆根据国内文化用品市场需要,研制生产出中国第一台中文打字机。1926 年,在美国费城世博会上,商务印书馆出版的“商字”牌图书和编印的印刷品获得甲等大奖;生产的“商字”牌中文打字机获得乙等荣誉奖。同年,在宝山路总厂对面建造的当时亚洲最大的东方图书馆正式对外开放。馆里部分编辑人员搬入图书馆大厦内办公。

1932 年“淞沪抗战”爆发,地处闸北前线的商务印书馆和东方图书馆,均被日军飞机炸毁,损失惨重,馆方宣告暂时停业。1937 年,正当商务印书馆复兴发展之时,日本发动了全面侵华战争,该馆书籍印刷等生产设备再遭日军轰炸,馆方无奈之下只能远迁至大后方重庆,逐步恢复部分印刷出版业务。1945 年抗战胜利,商务印书馆迁回上海,勉强维持业务状态。1949 年5 月,上海解放后,人民政府对文化出版行业进行必要的调整,1954 年5 月,商务印书馆实行全面公私合营,总部迁往北京。印刷厂独立经营,归上海市出版事业管理处领导。

药香:这里有小孩“宝塔糖”唯一厂家

本文引言里提到,闸北是华界的工业重镇,而宝山路上曾经出现过不少工厂。张宝峰开设的制药厂也名列其中。张宝峰(1904~1987),早年丧父,家境贫寒,14 岁离开家乡宁波来沪谋生,做过多种小生意,均不如意。1945 年8 月,抗战胜利,全国欢腾。张宝峰为儿子办妥婚事后,一家两代同去杭州旅游。在火车上,张宝峰通过窗户远眺,只见铁路沿线刷着许多“宏兴药房鹧鸪菜治小儿百病”广告。当时民生凋敝,卫生条件差,儿童大多患有蛔虫病,结果面黄肌瘦、发育不良。张宝峰暗自琢磨:“那个鹧鸪菜并非是什么造不出来的药品,销路却不错。我也不妨制造出一种小儿药,将来肯定在市场上占有一席之地。”

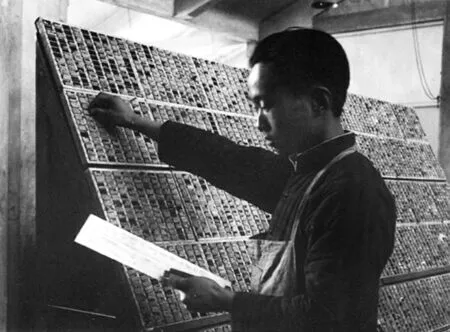

民国初,商务印书馆的华文排字部工人按稿取字排版

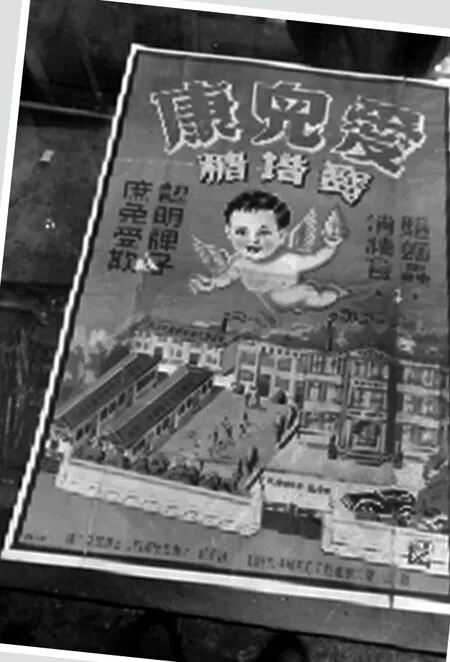

说干就干。返沪后,张宝峰马上动手规划,模仿六和塔造型,生产专治小儿蛔虫病的宝塔糖。因为资金并不雄厚,且生意前景难以预测,精明的张宝峰先小打小闹,租赁了天津路405 号煤业大楼半间房子,办起西药行,药品取名“爱尔康(谐音爱儿康)”。由于普天下父母都希望自己的小宝宝健康成长,所以叫“爱尔康”这个药名。

张宝峰父子,还有职员1 人,学徒1 人,工人2人,共6 个人挤在既是工场间又是发行所的半间屋子里,开始了制造宝塔糖的历程。宝塔糖生产工序倒是很简单,首先将砂糖磨成粉,拌入驱蛔虫药料,再加入新鲜蛋清,并用少量食用颜料和香精一起搅拌成糊状,最后把糊状物投进一个上粗下细的纸筒内,同手挤捏出一个个带有花纹的宝塔糖(类似现在的手捏裱花蛋糕方式)。烘干后就是一粒粒颜色诱人、底圆头尖形似宝塔、味道甜滋滋的宝塔糖,极受儿童欢迎。

爱尔康西药行经营宝塔糖有了起色后,张宝峰雄心勃勃打算扩大规模。1946 年春,他用金条顶下多伦路236 弄4~5 号的房子,比原来半间工场间的面积增加了数倍。楼上划出两间给家属居住,其余都作为生产厂房,并在门口挂出了“爱尔康化学制药厂”的牌子。厂里设两个部门,一个是以宝塔糖为主的成药车间,还生产一些工序简单的常用药,如麦精鱼肝油、止咳糖浆等;另一个是生产一些常用针剂,如生理盐水、葡萄糖注射液、氯化钙注射用蒸馏水等。此时生产宝塔糖的工艺略有改进,每个工人的日产量从3000 粒提高到6000 粒。厂里又增添了不少小型制药设备,如煤气灌封机、离心泵、电热烘箱、柴油炉消毒机、老式单个冲模压片机、糖衣机等。

爱尔康既然号称“制药厂”,假如没有药剂师,卫生局那一关就绝对过不了。张宝峰请来一位兼职女药剂师,把她的执照悬挂在厂里醒目之处。但该女药剂师只拿薪水不上班。一旦厂里有事,老板才上门求救。私营企业,没有一定的规章制度,一切以张宝峰的话为准。工人天一亮就得起床干活。如果生意忙,晚饭后还要加班,甚至老板的家眷也得来帮忙包装。

1946 年,虽说张宝峰赚了点钱,可总的销售不佳;销路不畅。1947 年春节放假期间,张宝峰绞尽脑汁苦思冥想,决定出高薪聘请宝塔糖推销员。他设想的推销方法是不去市里几个大药房,而是专门找那种中小西药房、中药店、糖果店、烟纸店等,且允许店家卖出宝塔糖才付款,一旦销不出去可以退货。

因为爱尔康的广告布满大街小巷,所以当孩童略有肠胃不适或肚痛有蛔虫时,家长们立刻便会条件反射想到爱尔康宝塔糖,且随处能买到。与此同时,张宝峰将大把银子投入新闻媒体,经常在报纸上大幅刊登“有病治病,无病强身”的广告语,还在周末晚上邀请戏剧和滑稽演员在电台里举办特别节目,宣传爱尔康宝塔糖。

1947 年是爱尔康药厂生产发展关键性的一年,张宝峰准备扩大厂房。是年8 月,位于宝山路804号原日本人开设的黑田药厂作为敌产公开拍卖,张宝峰想方设法拿下。接着又盘下宝山路782 号一家已经濒临停产的味精厂厂房。最后又高价收购了介于黑田药厂和味精厂之间的尼姑庵。3 块土地连城一片,约有5 亩左右。1948 年,新厂房竣工,设3 个车间。一个是以宝塔糖为主的成药车间;一个是针剂车间,已有30 余个品种;一个是片剂车间,也有十多个品种。不过爱尔康的针剂和片剂,因为外观比较粗糙,当年在上海打不开销路,基本上销往内地。

上海解放后,在党的政策感召下,张宝峰以前所未有的精神投入到工作中,工厂面貌有了很大变化,爱尔康宝塔糖的生产也有了空前发展,每天生产6万粒仍然无法满足市场需要。由于求过于供,云南中路发行所门口,每日清晨排成长龙,每人限购4 盒(每盒200 粒),再加上全国各地都来要货,严重脱销。于是张宝峰下决心得实行机械化生产。1953 年,厂里试制成功两台机器,产量从每天10 万粒一下子提高到40 万粒。1956 年,爱尔康进入公私合营。1958 年,制药行业结构调整,华达药厂、康尔生药厂、华美药厂(部分)并入爱尔康,而爱尔康也有些老职工调往其它药厂。1966 年,爱尔康药厂更名为红卫药厂。1969 年初,因为宝塔糖有“糖衣炮弹”之嫌,被迫停止生产。从此,宝塔糖在市面上消失。20 世纪七十年代初,上海医药公司对下属的各家制药厂排队编号,红卫药厂编在18 号,故后来改名为上海第十八制药厂。

“爱尔康”宝塔糖广告

现代的新“宝塔糖”