福建省彩叶草叶斑病病原菌的分离鉴定与室内药剂筛选

王荣波,陈姝樽,李本金,刘裴清,邓丽霞,翁启勇

(福建省农业科学院植物保护研究所/福建省作物有害生物监测与治理重点实验室,福建 福州 350013)

0 引言

【研究意义】彩叶草 [Plectranthus scutellarioides(L.) R.Br.],属于唇形科(Lamiaceae)鞘蕊花属(Coleus)多年生常绿草本观叶植物,原产自热带或亚热带地区的印度尼西亚、马来西亚、菲律宾等地,现世界各地均有栽培[1]。彩叶草品种多样、叶色绚丽、叶型美观,观赏价值很高,是园林造景常用的观叶植物。目前,彩叶草的应用不再局限于城市环境景观的建设,人们对其药用价值的关注成为该领域的热点[2]。彩叶草具有极高的药用价值,可以治疗多种疾病,如头痛、擦伤、眼炎及消化不良等[3]。彩叶草中所含有的迷迭香酸是一种高价值的天然酚类化合物,具有抗炎、抗病毒、抗肿瘤、调节免疫及抗氧化的功能,广泛应用于食品、医药、化工等领域[4−6]。近年来,随着彩叶草研究的深入及应用领域的拓展,其需求量日益增长,因此,彩叶草人工栽培面积正在不断扩大。由于种植面积的扩大且多采用设施栽培,造成彩叶草病害日趋严重。漳州是福建花卉苗木最大的生产出口基地[7],彩叶草作为基础性花卉装饰品种种植面积庞大,但2017 年以来,叶枯病在种植地普遍发生,危害严重,发病率在50%以上,已严重影响了彩叶草观赏价值,给当地从业者带来了严重的经济损失。明确叶斑病病原菌可为采取有效措施对该病害进行防控奠定基础。【前人研究进展】目前,关于彩叶草病害的相关研究报道较少,最主要的病害是由Peronospora belbahrii引起的霜霉病,该病害在日本、英国、德国、美国及巴西等国家均普遍发生[8−10]。在意大利,由黄萎病菌Verticillium dahliae引起的黄萎病与链格孢Alternaria alternata引起的叶片坏死作为彩叶草新病害进行了报道[11−12]。国内关于彩叶草真菌病害的报道主要为介绍病害症状、危害情况及防治措施等[13−16]。【本研究切入点】漳州地区2017–2020 年的6–9 月为彩叶草叶斑病的高发期,严重降低了彩叶草的观赏性和经济价值,亟需明确叶斑病病原菌种类,进而制定有效的防控措施。【拟解决的关键问题】通过病原菌分离纯化、致病性检测、形态学特征观察、ITS与LSU 序列分子生物学鉴定等方式对彩叶草叶斑病病原菌进行分类鉴定,并在室内测定6 种杀菌剂对该病原菌的毒力,以明确病原菌种类,筛选出高效防治药剂,为彩叶草叶枯病的发生和防治提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试植株:带病彩叶草植株于2017 年7 月在福建漳州花卉种植基地采集;供试菌株ZZCYC1706 分离自彩叶草叶部病斑。

培养基:马铃薯葡萄糖琼脂培养基(Potato Dextrose Agar,PDA):称取200 g 马铃薯,洗净去皮切碎,加水1000 mL 煮沸30 min,纱布过滤,趁热分别加入20 g葡萄糖与20 g 琼脂充分溶解,蒸馏水定容至1000 mL,分装,121 ℃高压蒸汽灭菌20 min。

供试药剂:95%嘧霉胺(pyrimethanil),京博农化科技股份有限公司;99%腐霉利(procymidone),泸州东方农化有限公司;96%啶菌噁唑(pyrisoxazole),沈阳科创化学品有限公司;96%啶酰菌胺(boscalid),陕西美邦农药有限公司;98%异菌脲(iprodione),江苏辉丰农化股份有限公司;96.4%克菌丹(captan),泸州东方农化有限公司。

1.2 试验方法

1.2.1 病原真菌的分离培养 采用常规组织分离法[17]

进行病原菌分离,将采集的病叶清洗干净后,在病叶的病健交界处切取5 mm × 5 mm 的组织,用75%酒精处理45 s 后,2% NaClO 浸泡2 min,无菌蒸馏水冲洗3 次,然后置于灭菌且干燥的吸水纸上,吸收并晾干水分。晾干后的叶片组织在无菌条件下接种于含有50 mg·mL−1的氨苄和利福平的PDA平板上。于28 ℃黑暗培养5 d 后,挑取菌落边缘少量菌丝进行转接培养,并进行单孢分离获得纯培养物(代表菌株为ZZCYC1706)。

1.2.2 致病性测定 柯赫氏法则验证采用分生孢子悬浮液接种[18]进行:将纯化后的菌株ZZCYC1706于28 ℃黑暗培养7 d,待病原菌产孢后,用无菌水将孢子洗脱下来并配置成1×106个·mL−1的分生孢子悬浮液备用。选取苗龄为3 个月长势一致的彩叶草植株,将配制好的分生孢子悬浮液均匀喷洒到植株的叶片上,每个处理接种5 株,同时设置无菌水为对照。接种后置于25 ℃培养箱黑暗条件下保湿24 h,然后转移至12 h 光周期条件下保湿培养,观察发病情况。待接种植株发病后,对发病叶片重新进行病原菌分离,并观察与原始菌株是否一致。

1.2.3 致病菌形态学鉴定 将纯化后的菌株接种于PDA 平板上,28 ℃黑暗培养5 d,观察菌落形态和颜色;挑取菌落边缘菌丝,在光学显微镜下观察菌丝形态;用无菌水将分生孢子洗脱并配制成悬浮液,吸取5 μL 孢子悬浮液置于载玻片上,于光学显微镜下观察分生孢子的形态特征并测量其大小。根据Lawrence 等[19]提供的形态学特征对分离菌株进行初步鉴定。

1.2.4 致病菌分子生物学鉴定 采用CTAB 法提取病原菌基因组DNA[20]。以提取的DNA 为模板,分别扩增核糖体转录间隔区(ribosomal DNA internal transcribed spacer, ITS)序列和线粒体核糖体大亚基RNA 基因(large subunit ribosomal RNA gene, LSU)片段。采用的通用引物对序列分别为ITS1(5′-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3′)/ ITS4(5′-TCCT CCGCTTATTGATATGC-3 ′ )和LR5(5 ′-ATCCTG AGGGAAACTTC-3′)/ LROR(5′-GTACCCGCTGA ACTTAAGC-3′)[21],引物由生工生物工程(上海)股份有限公司合成。PCR 反应体系:25 μL 反应体系,包含2×TaqPCR Master Mix 12.5 μL,上下游通用引物 (10 μmol ·L−1) 各1 μL,模板DNA 1 μL,用双蒸水补足至25 μL。扩增程序:94 ℃预变性3 min;94 ℃变性30 s,58 ℃退火30 s,72 ℃延伸30 s,28个循环;72 ℃延伸10 min。取5 μL 反应产物于1.2%的琼脂糖凝胶电泳检测扩增产物片段大小,并送至生工生物工程(上海)股份有限公司测序。

测序所得核酸序列提交至NCBI(http://www.ncbi.nlm.gov)数据库中进行BLAST比对分析,并登录GenBank 获得登录号。在GenBank 数据库中下载已经报道的12 种链格孢属(Alternariaspp.)真菌的ITS和LSU 序列,以Verticillium dahlia为外群,利用IQTREE(http://iqtree.cibiv.univie.ac.at/)在线软件构建系统发育进化树。经MAFFT(https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/mafft/)进行多重序列比对后采用Maximum likelihood(ML)方法并设置Ultrafast bootstrap 参数为1 000 进行构建,其他设置均采用默认的参数[22]。

1.2.5 杀菌剂室内毒力测定 采用菌丝生长速率法测定6 种供试药剂对彩叶草叶枯病病原菌菌丝生长的抑制活性[23]。每种药剂根据预试验结果分别设5 个浓度梯度,用丙酮溶液作为溶剂。其中包括质量浓度为1.0、2.5、5.0、10.0、15.0 μg·mL−1的95%嘧霉胺,质量浓度为0.01、0.05、0.10、1.00、5.00 μg·mL−1的98%异菌脲,质量浓度为6.25、50.00、100.00、250.00、500.00 μg·mL−1的96.4%克菌丹,质量浓度为 0.10、0.25、0.50、1.00、2.00 μg·mL−1的96%啶菌噁唑,质量浓度为 10、20、40、80、160 μg·mL−1的99%腐霉利,质量浓度为 10、30、90、180、270 μg·mL−1的96%啶酰菌胺。将药剂溶于丙酮后配制成不同浓度的母液,然后将筛选药剂母液按照相应浓度梯度采用体积比加入PDA 培养基中混匀,制成不同浓度药剂的PDA 平板,以加等量丙酮溶液的PDA 平板为对照,各处理重复3 次。取菌落边缘生长一致直径为6 mm 的菌丝块接种到含药平板中央,置于28 ℃生化培养箱黑暗培养待对照组菌落直径生长至培养皿的80%左右时,用十字交叉法测量各处理的菌落直径,取平均值,计算相对抑制率,相对抑制率/%=(对照菌落直径−处理菌落直径)/(对照菌落直径−菌饼直径)×100。取药剂浓度的对数值为横坐标x,菌丝生长相对抑制率的概率值为纵坐标y,求出毒力回归方程和相关系数,并计算出各药剂对彩叶草叶枯病病原菌的有效抑制中浓度EC50。

2 结果与分析

2.1 彩叶草叶枯病田间症状

2017 至2020 年的6-9 月,福建漳州花卉种植基地的彩叶草叶斑病大面积发生,病叶率达80%以上,病株率可达50%(图1-A)。该病发生初期,主要在叶片正面和背面形成黑色圆形或不规则病斑(图1-C、D),后病斑逐渐干枯变色,最终多个病斑汇合形成大面积枯死斑,叶片皱缩干枯脱落(图1-B),导致彩叶草的观赏性和经济价值丧失。

图1 彩叶草叶斑病自然发病症状Fig. 1 Leaf spots on coleus occurred in nature

2.2 病原菌的分离与致病力测定

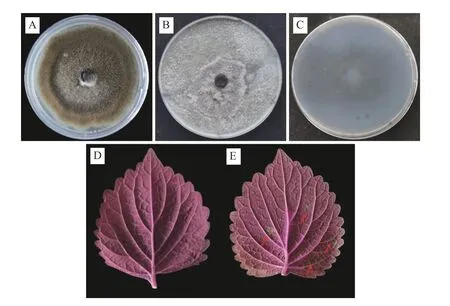

采用常规组织分离法对采集的病叶进行病原菌分离,纯化后获得菌株ZZCYC1706。分离菌株在PDA 培养基上培养3 d 后,菌落较为致密,呈絮状平铺生长,菌落灰黑色,菌丝呈绒毛状或带絮状、较紧密,最外围菌丝为灰白色,菌落边缘整齐,向内颜色逐渐加深,具有清晰的轮纹(图2-A)。当在PDA 平板上生长至10 d 时,菌丝变成灰白色,呈现絮状(图2-B),菌落面呈青灰色(图2-C)。采用分生孢子悬浮液接种彩叶草叶片,接种2 d 后产生针点状黑色小病斑,随后逐渐扩大成不规则或圆形病斑(图2-E),其症状与彩叶草田间自然发病前期症状一致,无菌水喷施的阴性对照叶片未见发病症状(图2-D),说明分离菌株ZZCYC1706 为彩叶草叶斑病的病原菌。

图2 菌落形态和致病性鉴定Fig. 2 Colony morphology and pathogenic assay

2.3 病原菌形态学特征观察

菌株ZZCYC1706 在PDA 培养基上培养5 d 后产生孢子,挑取表面菌丝在显微镜下观察分生孢子梗、分生孢子及菌丝的形态。初生分生孢子梗较短,直立或稍有弯曲,有分隔,呈褐色,具有分支,末端有分生孢子着生位点(图3-A);菌株分生孢子倒圆棒状、长椭圆形或椭圆形,颜色为浅褐色至褐色(图3-B),大小为(8.0~13.5) μm×(22.5~43.0)μm,具有2~7 个横向隔膜,大部分为5 个,分隔处略隘缩或隘缩;0~2 个纵向隔膜,大多数为1 个;大多数分生孢子逐渐变窄形成一个锥形顶端喙(图3-C)。基于上述形态特征和菌落形态,结合文献资料初步判断该病原菌为链格孢菌Alternariaalternata[19,21]。

图3 病原菌分生孢子梗及分生孢子形态特征Fig. 3 Morphological characteristics of conidiophore and conidia

2.4 病原菌分子生物学鉴定

对分离菌株ZZCYC1706 的ITS、LSU基因片段进行PCR 扩增和测序,扩增产物经凝胶电泳检测,结果显示扩增的ITS、LSU条带单一清晰,分子量大小与预期一致。扩增产物经测序后分别获得大小为 543 bp 和914 bp 的基因片段序列,提交GenBank 进行登记,获得登录号分别为OK413398、OK413397。将序列在NCBI 上进行BLAST 同源比对,结果表明分离的病原菌与Alternaria alternata的同源性最高,其序列与登录号MZ047493 和KY000652 的同源性分别达到99.81%和100%。

进一步联合ITS、LSU基因序列构建系统发育树,并以大丽轮枝菌(V. dahliae)作为外群,结果(图4)显示,分离菌株ZZCYC1706 与A. alternata(菌株号CBS 106.24)聚于同一分支,且支持率达到100%,能够明显区分于同属其他真菌。基于分子生物学鉴定,并结合菌株形态特征,将彩叶草叶斑病病原菌鉴定为链格孢菌A. alternata。

图4 基于ITS 和LSU 序列构建链格孢属系统发育树Fig. 4 Phylogenetic tree of Alternaria spp. based on ITS and LSU sequences

2.5 常用杀菌剂对病原菌的室内毒力测定

分别用嘧霉胺、异菌脲、克菌丹、啶菌恶唑、腐霉利、啶酰菌胺等6 种杀菌剂对病原菌ZZCYC1706进行室内毒力测定。结果表明,6 种药剂对病原菌A. alternata的菌丝生长都有一定的抑制作用。如表1所示,所测杀菌剂的抑菌概率值y和杀菌剂质量浓度转换成的对数值x的相关系数r均在0.9 以上,甚至达到0.999,说明所建立的回归方程是有效的。在供试的6 种药剂中,96%啶菌恶唑抑菌效果最好,其EC50为0.621 μg·mL−1,其次为98%异菌脲和95%嘧霉胺,EC50分别为1.155 、5.258 μg·mL−1;而96.4%克菌丹效果较差,EC50值最高,为89.010 μg·mL−1。

表1 6 种药剂对彩叶草叶斑病病原菌的毒力测定Table 1 Toxicities of 6 fungicides on A. alternata

3 讨论与结论

彩叶草是城市景观建设中广泛使用的一种重要的观赏花卉,同时也极富药用价值[1,2]。彩叶草原产于亚太热带地区,现在世界各国广泛栽培。其栽培过程中经常出现灰霉病、疫病、白粉病、菌核病、黑斑病等病害,尤其是叶部病害严重影响彩叶草的观赏价值[13]。但是,目前关于彩叶草叶斑病的研究较少,国内仅对其危害症状、发生情况及防治措施进行介绍,对该病害病原物进行分离鉴定和系统研究有待深入进行。本研究通过传统植物病原菌鉴定方法与分子生物学手段相结合鉴定了彩叶草叶斑病的致病菌为链格孢(A. alternata),并对其防治药剂进行了筛选。

传统植物病原菌的鉴定采用柯赫氏法则结合形态学观察的方法,形态学主要通过分生孢子、菌丝形态差异等特征来确定病原菌的分类。而链格孢属(Alternariaspp.)是一个在生物学、生态学和形态学上都非常丰富的真菌群,该属绝大多数真菌都具有串联的分生孢子,由于分生孢子的形态较为接近,界限模糊,给链格孢属真菌的种类鉴定带来一定的困难[21]。形态学与DNA 序列如ITS 等核糖体序列相结合常用于真菌的系统分类,但ITS等包含的信息有限,只能根据序列分析链格孢属种间形态差异大的菌种,而形态差异小的则不能区分[24]。本研究将ITS 与LSU 的序列进行联合分析并构建系统发育树,明确了彩叶草叶斑病的病原菌为链格孢A. alternata。

A. alternata是链格孢属(Alternariaspp.)的模式菌种,能够在100 多种植物上引起叶斑病和其他病害,也可引起多种作物采后病害,在世界范围内造成巨大的经济损失[25]。在我国,已经报道在枇杷[26]、葡萄[27]、蝙蝠葛[28]、苦荞麦[29]、凤尾兰[30]、野生水稻[31]等植物上引起叶斑病或褐斑病,但是在彩叶草上属于首次报道。目前,关于该病害的化学防治药剂的报道较少,张丹华等[26]对枇杷上分离的链格孢进行室内毒力测定,发现咪鲜胺、嘧菌酯、甲基硫菌灵、多菌灵及苯醚甲环唑5 种杀菌剂对菌株生长均有抑制作用。其中,苯醚甲环唑的抑制效果最好,EC50为3.84 mg·L−1。赵炽娜等[32]研究发现申嗪霉素对链格孢菌的抑制中浓度(EC50)为17.5616 mg·L−1,并且当申嗪霉素质量浓度为50.0 mg·L−1时,对该菌的抑制率为71.21%。本研究选用嘧霉胺、异菌脲、克菌丹、啶菌恶唑、腐霉利、啶酰菌胺等6 种杀菌剂进行室内毒力测定,其中啶菌恶唑的EC50为0.621 μg·mL−1,远优于之前报道的药剂,并且筛选的异菌脲和嘧霉胺也具有良好的抑菌效果。同时,啶菌恶唑属于吡啶恶唑啉类杀菌剂,异菌脲是二甲酰亚胺类高效广谱、触杀型杀菌剂,而嘧霉胺为苯氨基嘧啶类杀菌剂,因此,在防治叶斑病过程中,可以将这3 种药轮换使用,以提高田间防效并延缓病菌产生抗药性。