头胎儿童心理健康状况研究

崔元慧 李洋洋

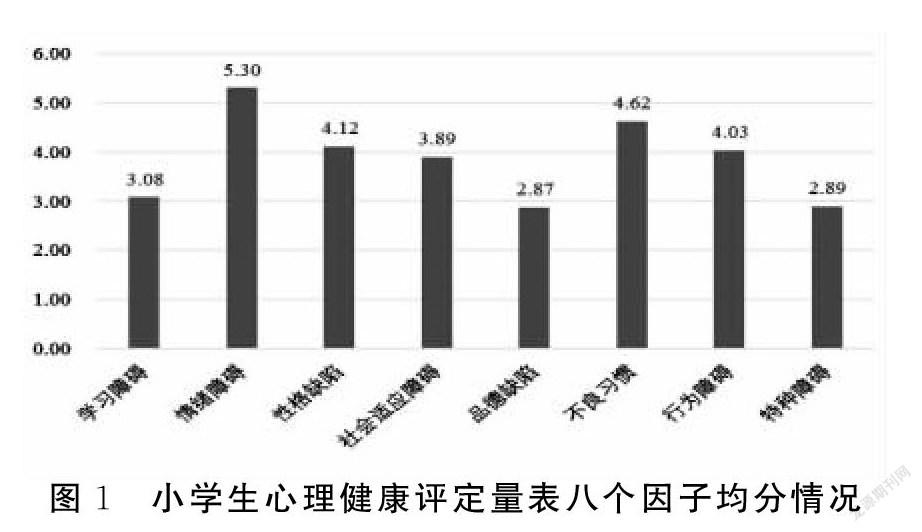

[摘 要] 选取吉林省15所乡镇和城市小学对生育二胎家庭中的300名被试,采用《小学生心理健康评定量表(MHRSP)》《儿童基本情况调查表》《儿童社交焦虑量表(SASC)》进行测试,研究头胎儿童心理健康。其中城市小学10所(被试195人),乡镇小学5所(95人),男孩182人(62.7%),女孩108人(37.2%)。研究表明,二胎家庭中头胎儿童情绪障碍、不良行为习惯两项因子均分最高(5.30;4.62);与弟弟(妹妹)同性别的头胎儿童心理健康水平高于异性别(t=3.611,P<0.001;t=3.468,P<0.001);头胎儿童中男孩的心理健康水平低于女孩的心理健康水平(t=2.437,P<0.05;t=3.886,P<0.001)。

[关键词] 心理健康;头胎儿童;二孩政策;父母教养方式

[中图分类号]B849 [文献标志码]A

随着“二孩”政策的出台,生二胎给头胎儿童带来的心理影响应给予重视。独生子女与非独生子女在性格、情绪等方面存在一定的差异,因此应在头胎儿童的成长过程中对其进行有效的指导和教育。

国内目前对“二孩政策”下头胎儿童心理健康的研究较少,多数集中在对“独生子女与非独生子女”的差异性、出生顺序与心理健康的研究。我国学者李彬(1993)认为,小学一二年级儿童在个性与社会行为问题方面存在的心理健康问题较多,独生与非独生子女在以上两个方面不存在显著差异,但是独生与非独生子女在心理健康问题方面存在着性别差异,无论是在独生还是非独生儿童中,男孩的心理问题明显多于女孩,尤其是非独生子与非独生女的心理健康差异显著(P<0.01);儿童的心理问题会随着年纪的升高而有所减少的趋势。[1]53心理学家阿德勒曾提出,同一家庭的孩子由于出生顺序不一样,也会形成不同的生活风格。我国受儒家传统思想的影响,“长兄为父”的思想根深蒂固,与家庭里其他孩子相比,长子的责任心、成就动机、控制欲、支配欲都有较强烈。但是当弟弟妹妹出生后,父母关注的焦点转向二胎,长子的地位受到“威胁”和侵害,从而产生紧张、敏感、焦虑等情绪问题。国外对同胞关系的研究始于20世纪五六十年代,包括行为问题、同伴关系、人格发展与心理健康等方面。国外对此方面的研究包含了儿童行为问题、同伴关系、人格发展与心理健康等。Rachel研究发现,有神经性厌食的患儿有可能和同胞之间存在敌意和抵触情绪,他们感觉自己没有被家庭充分接纳。[2]180Garcia等研究发现,同胞之间的关系影响着家庭氛围和所有家庭成员之间的关系。[3]52独生与非独生的子女在心理健康方面存在着差异,且出生顺序与个体的人格发展也存在一定的相关关系。因此,对头胎儿童心理健康的评估以及对问题心理的影响因素的探究是当下迫切需要完成的任务。

一、对象与方法

(一)被试与程序

本研究采用简单随机抽样的方式,从吉林省长春市、吉林市、四平市共158所符合要求的乡镇和城市小学中,抽取15所小学,其中城市小学10所,乡镇小学5所。使用分组抽样的方法从中选取具有二胎家庭中的头胎儿童300名作为被试(其中城市小学195人,乡镇小学105人),对这些头胎儿童(年龄为6-12岁)进行心理健康水平的测试和评估。发放问卷300份,收回有效问卷290份。男孩182人(62.7%),女孩108人(37.2%),二胎儿童与头胎儿童异性别的人数为178人(59.3%),同性别人数为112人(37.3%),被试平均年龄为7岁6个月。 父母工作性质为公务员、事业单位、军人、个体、其他的比例分别为10.62%,28.28%,2.36%,38.25%,20.49%,每月经济收入为1万以上;5千~1万;3千~5千;3千以下的比例分别是23.35%,58.24%,9.21%,3.15%。

(二)测量工具

1.儿童基本情况调查表

调查表由父母填写,包括儿童性别、年龄、父母职业及文化程度、家庭环境。家庭环境包括家庭类型(由1-5分别表示核心家庭、大家庭、寄领家庭、重组家庭和单亲家庭)、家庭关系(由1-6表示6个等级)、父母教养方式(由父亲母亲分别作答,共13个项目分为四个等级,并选择教养方式类型)、儿童学习情况(分为四个等级)和性格特点等。

2.小学生心理健康量表

《小学生心理健康评定量表》(MHRSP)是由心理学工作者和小学教师协同研发出来的,对筛选、诊断小学生的心理健康问题有一定的成效。量表来自陈永胜(2000)编写的《小学生心理健康丛书──小学生心理诊断》。[4]259量表由8部分组成,共80个题目,每10个项目组成一个分量表,分别用英文字母A,B,C,D,E,F,G,H表示学习障碍、情绪障碍、性格缺陷、社会适应障碍、品德缺陷、不良习惯、行为障碍、特种障碍。各条目均采用Liken 3分法(0=没有,1=偶尔,2=经常)累加计分,各子量表得分在0~20分(学生得分0~9分属于正常,得分10~19属于心理状态不佳,得分20~30属于心理异常明显),由班主任老师和学生共同完成,各子量表得分越高,说明存在的心理健康问题越多、越严重。

3.儿童社交焦虑量表

儿童社交焦虑量表(Social Anxiety Scale for Children,SASC)用于评价儿童社交障碍,由美国拉·格瑞卡等人1988年编制,条目涉及社交焦虑所伴发的情感、认知及行为。共有10条,按三级评分:“从无”(0分)、“有时有”(1分)、“一直有”(2分)。量表包含兩个大因子:1.害怕否定评价(第1,2,5,6,8及10条)共6条;2.社交回避及苦恼(第3,4,7及9条)共4条。由班主任教师读题,儿童自己做出评定。量表得分在0~20分(学生得分0~9分属于正常,得分10~19属于心理状态不佳,得分20~30属于心理异常明显),量表得分越高,说明儿童社交障碍越明显。[5]416

(三)统计方法

整理回收有效问卷290份。采用SPSS21.0进行统计分析,对数据进行方差分析、卡方检验和多元logistic回归,P<0.05为差异有统计学意义,探讨不同性别、不同教养方式下头胎儿童心理健康状况。

二、结果

(一)二胎儿童的性别对头胎儿童心理健康水平的影响

如图1所示,二胎家庭中头胎儿童情绪障碍、不良行为习惯两项因子分均高出其他因子,说明头胎儿童在情绪障碍、不良行为习惯上存在明显的问题。

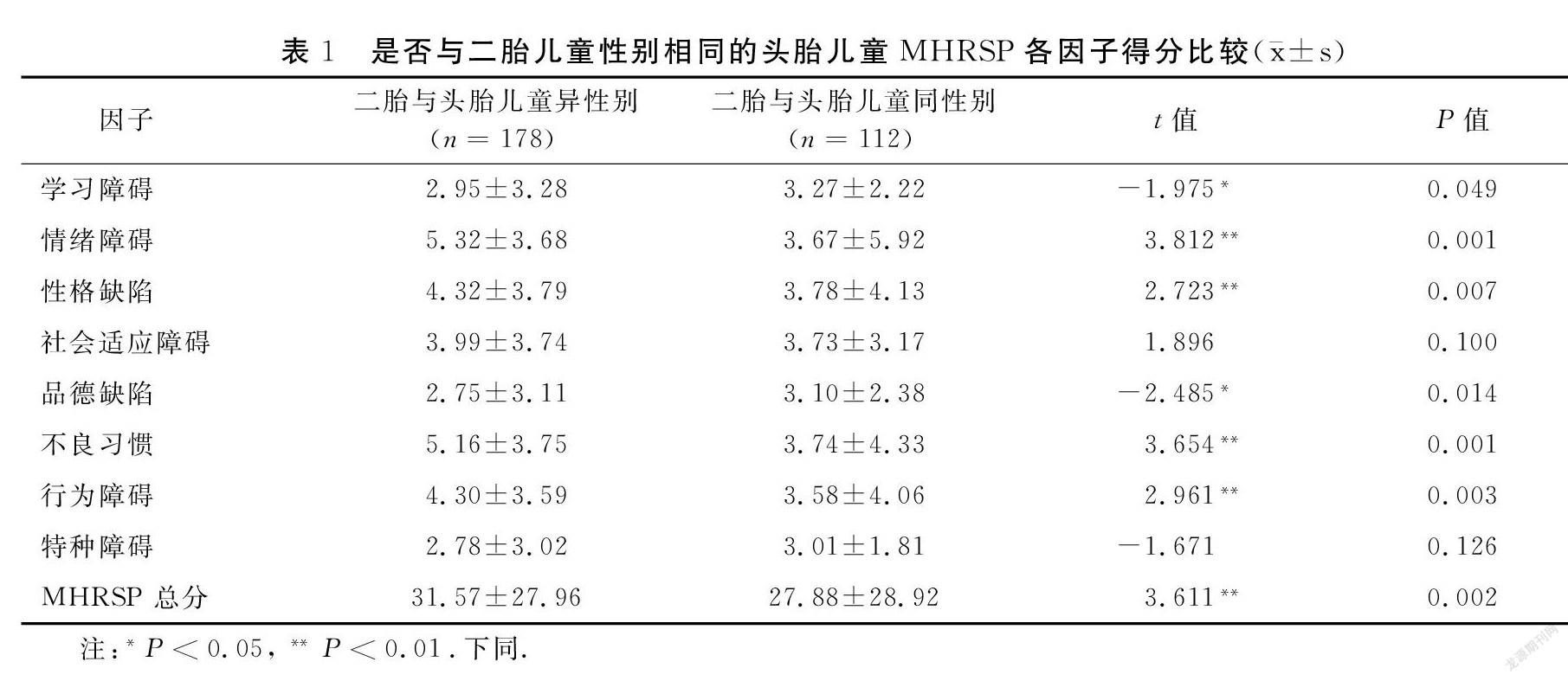

调查数据表明,与二胎儿童异性别的头胎儿童在总分及学习障碍、情绪障碍、性格缺陷、品德缺陷、不良习惯、行为障碍的得分均显著高于同性别,有统计学意义(P<0.05),结果见表1。

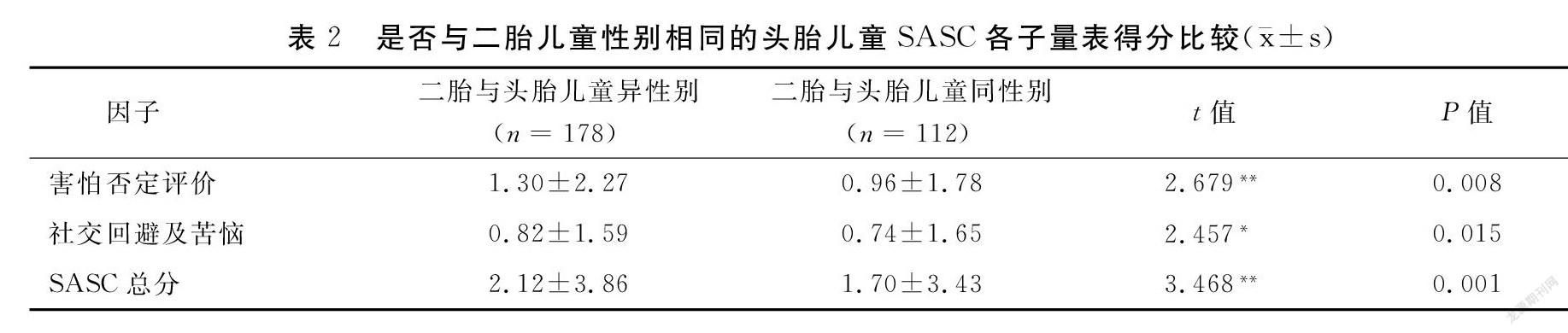

调查结果显示,与二胎儿童异性别的头胎儿童在总分及害怕否定评价、社交回避及苦恼的得分均显著高于同性别,有统计学意义(P<0.05),如表2所示。

分析表1和表2数据,基于SASC各子量表和MHRSP各子量表得分比可以发现,与弟弟(妹妹)同性别的头胎儿童心理健康水平高于异性别。

(二)头胎儿童中男孩的心理健康水平与女孩的心理健康水平的比较

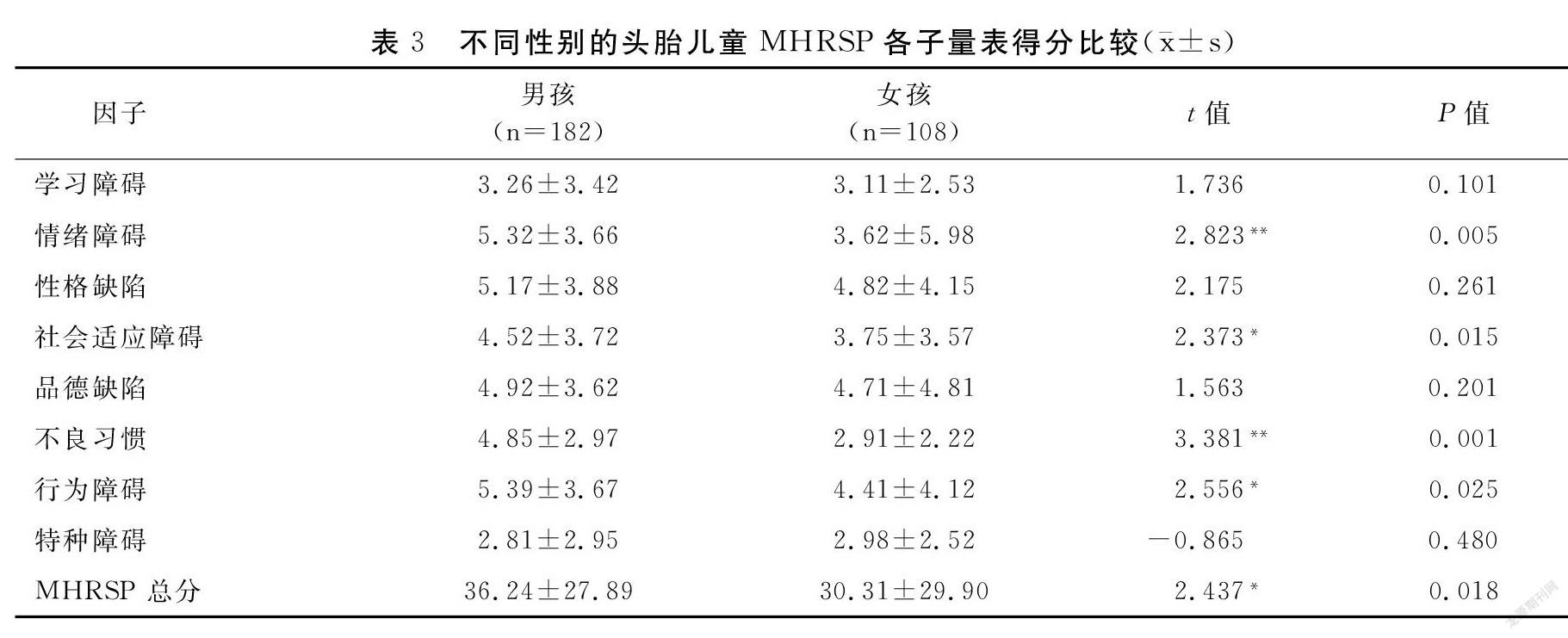

研究表明,男孩在情绪障碍、社会适应障碍、不良习惯、行为障碍及总分的得分均显著高于女孩,有统计学意义(P<0.05),如表3所示。

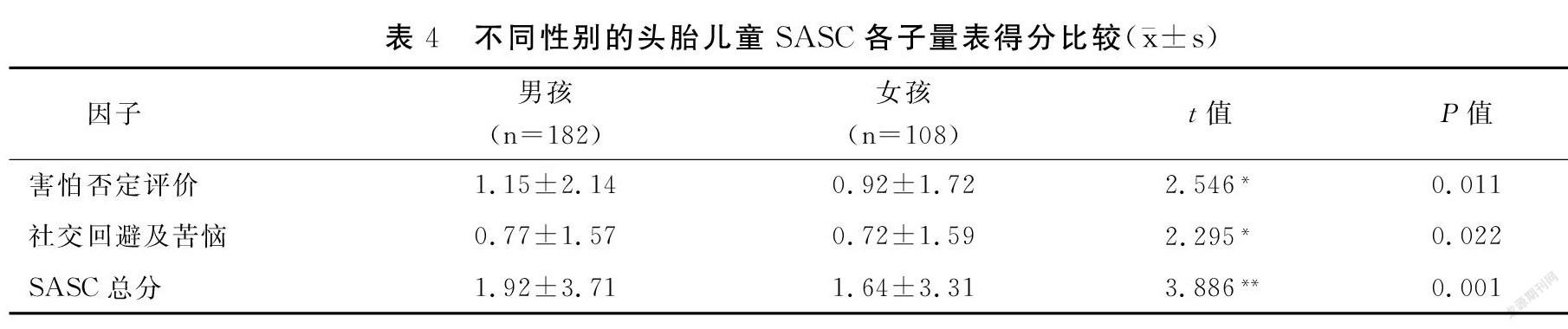

男孩在总分及害怕否定评价、社交回避及苦恼的得分均显著高于女孩,有统计学意义(P<0.05),如表4所示。

分析表3和表4数据,基于SASC各子量表和MHRSP各子量表得分比较可以发现,头胎性别是女孩的儿童心理健康水平高于头胎性别是男孩的儿童。

三、讨论

(一)头胎儿童情绪障碍、不良行为习惯两项因子检出率最高

有研究显示,与乡镇小学生相比,城市小学生在性格问题、行为问题、亲子关系问题和同学关系问题等方面存在严重的问题。[6]2董灿华等证实,农村小学生的心理问题更多是学习焦虑、恐怖倾向、自责倾向。[7]680廖全明的分析证实,内陆山区中学生的情感障碍、社会适应障碍、学习困难等问题较为严重。[8]151本次调查发现,吉林省15所乡镇和城市小学二胎家庭的头胎儿童心理障碍的具体表现是:不良行为习惯和情绪障碍。

头胎儿童的情绪障碍均分最高(5.30),这是因为二胎的出生给头胎儿童的生活带来影响从而影响了其情绪,久之成为一种障碍。二胎出现前头胎儿童一直是独生子女,受到的关注和爱护一定与二胎出生后不同,而二胎的出生其实是一种压力性生活事件[9]15,它使得头胎儿童认识到自己不再是家庭生活唯一焦点,失去父母的独宠会产生失落感,而父母因为对新生儿的看护,对头胎子女的关爱自然减少。正是由于长子缺乏父母的关爱,在自身遇到心理问题障碍时,无法及时得到有效的解决和关爱时,就会把弟弟妹妹的到来视为一个“抢夺者”的角色,如果这种情绪无法得到释怀,就会产生情绪障碍。

本文调查结果显示,头胎儿童的不良行为习惯均分处于第2位(4.62),头胎儿童存在一定程度的内化和外化的行为问题。内化的行为问题包括诸如情绪不稳定、适应性较差、不自信等;外化的行为问题如多动、冲动、不听劝阻、好发脾气等,总之儿童的行为问题的水平总体增加。头胎儿童在二胎出生后,内心变得更为脆弱敏感,积极情绪和幸福感减少,喜欢增加外在的活动水平来获取父母更多的关注,如果需求得不到满足就容易哭闹、发脾气,甚至是叛逆,这是因为二胎的出生打破了他们原来的生活模式,以此对父母做出的反抗,这与以往研究结果一致。Dunn,Kendrick(2010)[10]16采访了刚出生2-3周的二胎母亲,发现50%的母亲认为她们的头胎儿童变得更爱哭,更依赖他们,25%的母亲发现头胎儿童出现回避行为,93%的头胎儿童对妈妈的要求增多,75%的母亲报告他们的小孩在二胎出生后情绪变得消极,不喜欢说话,甚至是讨厌弟弟妹妹。Field和Reite(1984)[11]1312的研究也认为,头胎儿童的攻击性和活动性水平增加。

(二)性别与头胎儿童心理健康水平

本文调查结果显示,与弟弟妹妹同性别的头胎儿童心理健康水平高于异性别,这可能是因为头胎儿童与同性别的二胎儿童兴趣较异性别的二胎儿童更趋于一致,更能够在一起愉快地游戏,因此孤独感有所降低,使得心理健康水平有所提升。头胎儿童中男孩的心理健康水平低于女孩的心理健康水平,这可能是因为父母对幼儿的教养带有性别角色刻板印象,他们倾向于和女孩谈论别人的情绪感受,会强化女孩要具备关注他人需要的敏感性以及表达自我的需求,明显偏重于共情关注[12]208,男孩更多的是被鼓勵做顶天立地的男子汉,因此习惯于将心事埋在心里,这使得女孩心理健康得分高于男生。

(三)对头胎儿童心理健康教育的引导

1.以家庭为核心,升级家庭教育

(1)积极的语言暗示

国外相关研究结果显示,通过积极的心理暗示,头胎儿童的不良行为习惯可以慢慢被去除,同时也可以健全头胎儿童的人格发展,提高人群的心理健康水平。[13]44因此,父母应对头胎儿童进行有效的心理干预,采用生活催眠的方式,积极进行语言暗示,采用一些案例和影视影片向头胎儿童传达二胎的到来给其带来的积极影响。在弟弟(妹妹)到来之前进行积极正面的语言暗示,潜移默化地让头胎儿童提前接受二孩的家庭环境,有助于减少排斥感和不适应感。反复告知头胎儿童父母对其的爱不会减少,增强弟弟(妹妹)出生带来的积极影响,提升头胎儿童对二胎的良好印象,在与二胎相处的过程中避免争宠情况出现。

研究表明,儿童如果在发育过程中受内外因素的影响,自我意识出现不良倾向,这会对儿童的行为、学习和社会能力造成不良影响,甚至导致人格偏离。[14]840因此,父母要小心他人的不良暗示,为了避免长辈通过不合时宜的方式逗弄头胎儿童,家长要具备预见性思维,对头胎儿童进行正面的语言暗示能够提高其对负面言语的免疫力,避免用此类话语逗孩子,儿童的心理承受及辨别是非能力不高,会对其形成恶劣的心理影响。

(2)温暖的爱意给予

当头胎儿童得知家里要迎接二胎,心理和情绪便会产生变化。学龄期的头胎儿童正处于自我意识萌发的时期,很难对自我情绪进行调整和控制。为避免产生不良情绪,父母的指导和直接爱意的表达尤为重要。所以,父母应建立和头胎儿童每天单独相处的亲子互动时间,二胎出生后一系列的概念会使得头胎儿童无所适从,而妈妈的爱是其他人不能取代的,母亲要尽可能花时间与头胎儿童互动,不要在头胎儿童面前表现出对二胎过分的亲密,会导致头胎儿童失落。母亲照顾二胎时,父亲要尽量维持头胎儿童此前的生活陪伴状态,让头胎儿童知道致敬在家里的地位不会由于二胎的到来而下降。

(3)耐心地解释沟通

父母是孩子的第一任老师,教养方式对头胎儿童的心理健康有着举足轻重的影响。家庭是儿童生活最久的地方,家庭教育方式对儿童的影响深远。良好的家庭教育方式能够有效缓解头胎儿童和二胎产生的冲突,潜移默化地让头胎儿童关爱二胎,与二胎和谐共处。权威型父母对孩子有明确的教育意识可以理解儿童的观点和行为。[15]62作为家庭的一份子,在二胎问题上,父母应该与头胎儿童进行沟通,真诚表达父母的用意,如若出现意见不一致,父母应耐心解释,尊重孩子的想法,保护儿童的自尊,用心交流,积极回应,进而深入了解头胎儿童的实际想法,并适时地给予心理满足,解除心里困惑。如此头胎儿童和父母的关系才会更为紧密,头胎儿童的社交能力也能够获得增强。权威型父母对头胎儿童教育有其原则及明确的要求,家长通过家规规范家庭成员的言行,家长在处理二胎儿童以及头胎儿童纠纷时也更有理可依。

2.以学校为重点,完善心理育人服务

(1)营造有利于头胎儿童心理健康的校园环境

教师应掌握儿童身心发展规律,因材施教,避免使儿童产生抵触心理。针对头胎儿童出现的错误行为,教师不可直接批评,这会让其出现消极的心理暗示。“期望效应”告知我们,在实际的教育教学过程中,如果教师经常在公开场合指责和批评儿童的过错,一方面会给儿童心灵带来一定的创伤,另一方面也在暗示他们某方面的能力不行,久之会直接影响儿童的行为习惯。鉴于此,教师应创建一个有利于他们成长的校园环境,若头胎儿童出现学习不适应,教师要主动了解情况,帮助分析原因,满足儿童心理需求,和家长及时交流并与头胎儿童谈心;针对学习成绩不佳,教师可单独辅导,给予他们积极的鼓励,增强自信心,提升学习动力;针对人际关系不良,教师应提供更多地人际交往技巧,创造机会,提供榜样模范作用;针对二胎的到来产生的性格改变(如自卑、冲动、敏感和不适应),教师必须及时关注,主动沟通,给予更多的理解和陪伴并开导教育他们。

(2)德育教育与心理教育有机结合

小学心理健康教育和德育教育紧密相联,两者都是以儿童为研究对象,目标都是培养社会主义合格建设者和可靠接班人,崇高的理想、坚定的信念、坚强的意志有助于提高心理素质。以儿童需求为切入点,能够帮助其处理成长过程中遇到的难题。小学阶段儿童三观尚未确立,易形成极端个人主义或以自我为中心的思想,导致无法和二胎和谐相处,德育教育和心理教育的结合能够帮助教师更好地掌握学生的心理规律,根据学生的特点改进教育方法。春风化雨,润物无声,提升学校思想教育工作的效率,两者的紧密结合,帮助头胎儿童更好适应新的成长路径。

(3)在学科教学中渗透心理健康教育

课堂教学是小学教育的行之有效的主战场,有必要将心理健康教育有关内容融合到课堂教学之中,从多方面建构一套综合的心理育人体系。相关研究表明,对于头胎儿童的心理健康教育,学校必须要从自低年级抓起。从古自今,中国传统文化教育提倡的“悌文化”,要求长兄如父,敬爱兄长,哥哥姐姐具有承担照顾弟弟妹妹的责任。传统文化教育可以使学生养成谦让、尊敬的良好品格,摒弃自私等不良个性。学科教学中,教师应了解孩子心理发展规律,鼓励学生提高自身的心理素养;尊重头胎儿童自身的性格品质,挖掘潜能,发挥其性格优势,挖掘学生的学习主动性,注重对头胎儿童养成教育的培育;在体育教育中让学生学会情绪的表达和发泄,在劳动教育中增强儿童的实践动手能力,转移注意力,在美育教育中增强头胎儿童的审美感和心灵美。

(4)家校一体化教育

苏霍姆林斯基认为,“家庭教育在各类教育中处于首要地位,各类教育植根和繁衍于家庭教育,然后才会生根、发芽、开花和结果。16[44]一个孩子的健康成长离不开家庭和学校的共同教育,只有二者相互补充、相互借鉴,最后形成教育合力,才可以实现“1+1>2”的效果。[17]34家庭教育要发挥辅助性作用,第一,學校是学生接受正规教育的重要场所,父母应配合老师、支持老师达成一致的教育观,全心全意为孩子成长负责;第二,家校教育互参与,取长补短齐进退。自媒体为教师与家长互相了解提供了便利,教师可以通过视频电话、微信等方式快速了解学生成长的环境和家庭教养方式,并给予及时正确的心理教育指导;父母应坦诚地与教师沟通,了解教师日常的教育方式,学习教育方法,更好地实现学校教育及家庭教育互相促进。在一体化的教育过程中,父母可以参与到班主任和心理健康教师开展的团建活动中。一方面父母可以参与教师的教育教学过程,体验实际的教学效果;另一方面培养儿童集体或独自的生活习惯,树立自信心;父母的参与也可以充分发挥榜样的力量,让头胎儿童树立正确的家庭观念。班主任和心理健康教师可以进行家庭随访,进一步了解儿童的家庭氛围,从多方面指导家长解决儿童可能遇到的心理障碍和难题。只有班主任、心理健康教师、父母形成合力教育,儿童就会很好地融入家庭和校园集体生活之中。

四、结论

本文抽取吉林省15所乡镇和城市小学,使用分组抽样的方法确定被试300名,对二胎家庭的头胎儿童(年龄为6-12岁)进行心理健康水平的测试和评估,通过调查证实了二胎家庭中头胎儿童情绪障碍、不良行为习惯两项因子均分最高;与弟弟(妹妹)同性别的头胎儿童心理健康水平高于异性别;头胎儿童中男孩的心理健康水平低于女孩的心理健康水平。

建议家庭与学校共同努力,以家庭为核心,升级家庭教育。父母应给予头胎儿童更多的偏爱和关注,充分让头胎儿童感受到父母的重视尊重和耐心,通过积极的语言暗示、温暖的爱意给予、耐心地解释沟通提升头胎儿童的心理健康水平;以学校为重点,多渠道完善心理健康教育服务,创造有利于头胎儿童心理健康的校园环境,促进家校一体化教育,帮助化解头胎儿童在成长过程中遇到的问题,提升其心理健康水平。营造良好的二孩环境,完成“独生子女”时代朝“全面二孩”时代发展要多方力量支持。

[参考文献]

[1]李彬.关于小学一二年级独生子女与非独生子女心理健康问题的比较研究[J].教育理论与实践,1993(01):50-54.

[2]Bachner-Melman Rachel. Siblings in the context of anorexia nervosa[J].Israel Journal of Psychiatry & Related Sciences,2005(03):178-184.

[3]Garcia M M,Shaw D S,Winslow E B,et al.Destructive sibling conflict and the development of conduct problems in young boys[J].Developmental Psychology,2000(01):44-53.

[4]陳永胜.小学生心理诊断[M]. 济南:山东教育出版社, 1994.

[5]张明园,何燕玲. 现代精神医学丛书精神科评定量表手册[M].长沙:湖南科学技术出版社, 2015.

[6]杨明.河南省城市学校小学生心理健康状况调查[J].河南预防医学杂志,2006(01):1-3.

[7]董灿华,沈雪芬.浙江中部地区农村部分小学生心理健康状况[J].中国学校卫生,2005(08):680-681.

[8]廖全明.内陆山区初中学生心理健康状况的研究[J].怀化学院学报,2005(02):149-151.

[9]胡萍.二孩来了[M].北京:中国科学技术出版社,2016.

[10]Dunn J,Kendrick C,MacNamee R.The reaction of first-born children to the birth of a sibling:mothers' reports[J].Journal of Child Psychology and Psychiatry,1981(01):1-18.

[11]Field T M,Reite M.Children's Responses to Separation from Mother during the Birth of Another Child[J].Child Development,1984(04):1308-1316.

[12]Coltrane Scott,Adams Michele.Gender and Families[M].Lanham Heights,MD:Rowman & Littlefield Publishers,2008:208.

[13]Magnussen L.The use of the cognitive behavior survey to assess nursing student learning[J].Journal of Nursing Education,2001(01):43-46.

[14]Maher M.Abu-Hilal.A Structural Model for Predicting Mathematics Achievement: Its Relation with Anxiety and Self-Concept in Mathematics[J].Psychological Reports,2000(03):835-847.

[15]孙丽华,张安然.不同家庭教养方式下二孩同胞关系的调查研究[J].上海教育科研,2018(08):59-63.

[16]列夏·苏霍姆林斯卡雅.苏霍姆林斯基家校合作思想概述[J].中国德育,2018(17):43-46.

[17]徐玲娇.小学家校合作现状与优化策略研究——扬州市 XX 小学为例[D].扬州:扬州大学,2018.

[18]乔君堂,姜永志.新时代流动儿童学习适应、社交焦虑和幸福感的关系研究[J].牡丹江师范学院学报:社会科学版,2019(02):137-144.

[19]张建兴,郑蕾.亲子关系对儿童创造力开发影响因素分析[J].牡丹江师范学院学报:哲学社会科学版,2018(03):134-137.

[责任编辑]甄 欣

A Study on Mental Health Status of First-borns

CUI Yuanhui1,LI Yangyang2

(1.School of Economics and Management,Changchun University Of Technology,Changchun,

Jilin,130012,China;2.School of Marxism,Changchun Finance College,Changchun,Jilin,130028,China)

Abstract:To study the effect on of the "two child policy" on the mental health of the first-born children,and the influence of parental rearing patterns on the mental health of the first-born children.Select 300 first-child children(aged 6-12 years) from 15 townships and cities in Jilin Province,Mental Health Rating Scale for Pupils (MHRSP) Questionnaire on Basic Information of Children and Social Anxiety Scale for Children (SASC) were used for testing.The studies have shown that the average scores of emotional disorder and bad behavior habits of the first child in the second child family were the highest (5.30;4.62);the mental health level of the first child with the same sex as the younger brother and sister was higher than that of the different gender (t=3.611,P<0.001;t=3.468,P<0.001);the mental health level of boys was lower than that of girls (t=2.437,P<0.05;t=3.886,P<0.001).

Keywords:mental health;first-born children;two child policy;first child rearing style