低渗透油藏提高水驱效率技术对策

——以胡尖山油田H 区长4+5 油藏为例

尹红佳,马 强,胡晓雪,郑 奎 ,王 勇,韩博密

(1.中国石油长庆油田分公司第六采油厂,陕西西安 710200; 2.陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院,陕西西安 710075)

胡尖山油田H 区位于鄂尔多斯盆地陕北斜坡带中部,构造简单,仅发育由差异压实形成的小型鼻状隆起。该区发育多套含油层系,主力含油层系为三叠系长4+5 油层,属于三角洲前缘沉积体系,水下分流河道是有利的储集砂体。长4+5 层厚度大约90~100 m,岩性为灰色、灰绿色细粒岩屑质长石砂岩,孔隙结构及渗流能力较好,具有一定储集渗流能力、敏感性较弱、岩石弱亲水,有利于注水开发。

H 区长4+5 油藏埋深约2 140 m,主力含油层位为长4+521层,油层有效厚度为11.3 m,孔隙度为11.7%,渗透率为0.69×10-3µm2,动用含油面积为61.0 km2,地质储量为3 683.0×104t,为典型低孔、低渗储层。但油藏厚度大、含油性好,地质储量丰富,开发效果好。油藏滚动开发始于2007 年,老井网采用菱形反九点井网开发,加密井网采用不规则九点法井网开发。主要经历了大规模滚动建产、精细分层注水、大规模常规措施及体积压裂、大规模井网加密等几个重要开发阶段。油藏开发的转折始于2014 年,为进一步提高采收率,两年时间内实施了大规模常规措施及体积压裂,造成储层诱导缝开启,加之油藏本身非均质性强,水驱后高渗通道发育,注水单向突进,部分油井快速水淹,油藏含水持续上升,油藏水驱开发效果变差。为提高区块整体采油速度,2016―2018 年对油藏进行大规模井网加密,加密后,油藏有效渗流场未建立,井间干扰严重,递减大;同时井网井距缩小,加密井与水线距离缩短,生产后水驱前缘进一步向水线推进,加剧了油井见水,且呈多方向性,后期治理难度大,致使水驱效果进一步变差。目前,油藏开发指标逐年变差,现急需采取行之有效的治理手段来提高油藏整体水驱效果,降低油藏递减。

1 前期水驱效果评价

1.1 水驱动用和控制程度

H区长4+5油藏从投产初期通过逐渐完善注采、精细分层注水等工作,水驱控制及动用程度逐年提高,达到65.1%,水驱开发效果好。但2016 年大规模加密后,有效渗流场未建立,井间干扰严重、压裂缝开启油井见水井增多,整体水驱动用程度逐年降低,降至61.1%。近年来通过完善注采井网、剖面治理,水驱控制程度、动用程度有所提高,上升至63.2%,但远未达到预期,后期治理空间较大[1–5]。

1.2 地层能量状况

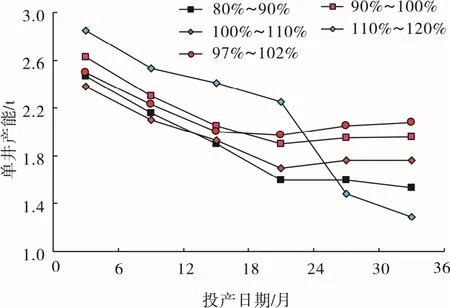

研究区已生产油井的单井产能与地层压力的关系表明,油藏地层压力保持在97%~102%时,油井单井产能高,油井见效明显(图1)。研究区目前油藏整体压力保持93.6%,保持程度略低,且平面上压力分布不均,油藏边部、东北部压力低,进一步提升空间较大。

图1 长4+5 油藏单井产能与不同地层压力条件下递减情况

1.3 见水见效情况

加密前,H 区长4+5 油藏注水开发井900 口,其中明显见效井729 口,见效率为81.0%,以见效增油为主,见效周期490 d。其中,见效增油井a 类224 口,见效周期528 d;见效稳定井b 类128 口,见效周期426 d;见效见水井c 类377 口,见效比例高、整体水驱效果好(图2)。

图2 研究区加密前、后见效对比

加密后,见水见效周期明显缩短,平均见效周期为60 d,同时见效见水井增多。最为显著的表现为117 口井由a 类或b 类见效逐渐变为c 类,见水井多,水驱效果变差。

1.4 注水利用情况

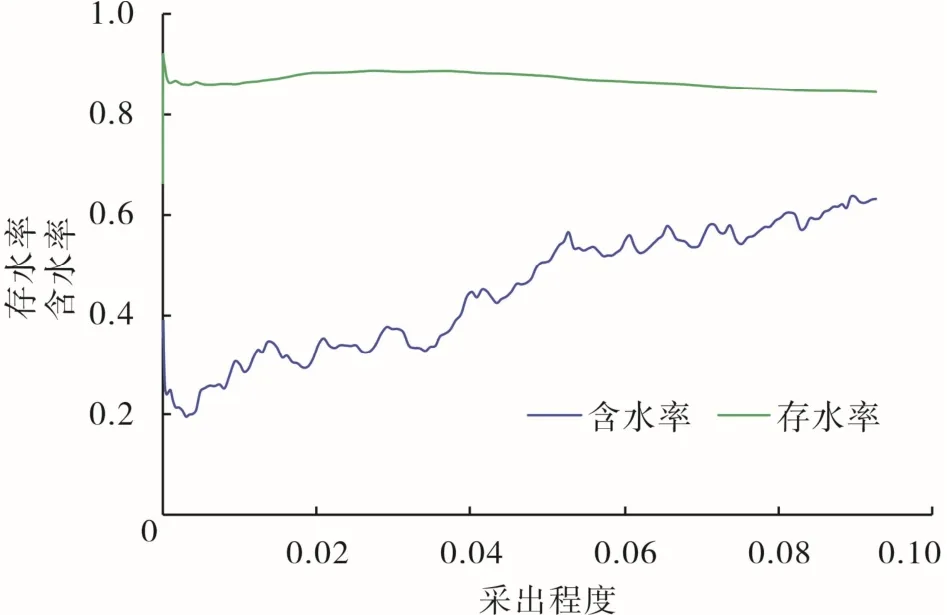

1.4.1 存水率

存水率一般是指累积存水率,累积存水率的定义是累积注水量与累积采水量之差与累积注水量之比,是衡量注入水利用率的指标,也是衡量低渗透油藏水驱开发效果的重要指标。累积存水率越高,注入水的利用率越高,水驱开发效果也就越高,因此,可以利用地下存水率的大小评价其开发效果的好坏。该区油藏开发初期,也就是采出程度小于1.0%时,因井网不完善,存水率相对较低;但随着井网完善,油藏整体存水率保持较高(达到0.88),表明注入水利用率高,注水开发效果显著。当采出程度大于3.8%时,同期对比是大规模体积压裂后,油藏含水上升明显,全区存水率呈下降趋势,为 0.85,说明油藏目前水驱利用率降低(图3)。

图3 H 区长4+5 油藏历年存水率、含水率与采出程度关系

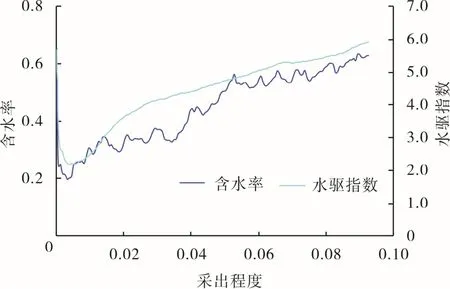

1.4.2 水驱指数

水驱指数是用来描述油藏的存水量与产油量地下体积之比,表示每采出 1 t 油与地下存水量的比例关系。水驱指数越大,采出相同的油需要的注水量越大。H 区长4+5 油藏开发初期,井网不完善,水驱指数下降;井网完善后水驱指数呈持续上升趋势。根据区块含水变化特征,当采出程度大于3.8%后,水驱指数持续上升(5.75),而含水持续上升(达65.6%),说明注入水采出比例高。从油藏阶段开发历程看,其主要受油藏大规模体积压裂及加密后油井多方向见水的影响,同时表明目前油藏整体水驱 效果变差(图4)。

图4 长4+5 油藏历年水驱指数、含水率与采出程度关系

2 影响水驱效率关键因素

2.1 储层砂体连通情况

H 区长4+5 油藏发育多期河道砂体,各单砂体间存在明显的隔层,纵向叠置关系主要为孤立式,单砂体河道改道频繁,平面变化快,加密后也验证了这一点。通过构建连井剖面发现,油井加密后砂体展布变化较大,精细单砂体划分后平面注采对应性发生较大变化,原认识水驱控制程度偏高,油水间“有注无采,有采无注”比例变大,注采对应关系变差,注水层间矛盾突出。

2.2 裂缝和高渗带发育状况

H 区长4+5 油藏天然裂缝不发育,但多年常规措施及大规模体积压裂后,压裂缝及人工诱导缝发育,缝网复杂[6]。同时储层存在物性高渗带,注水沿优势水驱通道不断延伸,注入水单向突进,水驱波及体积减小;同时,大规模井网加密调整后,加密井与水线距离缩短,生产后水驱前缘进一步向水线推近,油井见水比例进一步增大,水驱矛盾更加突出。

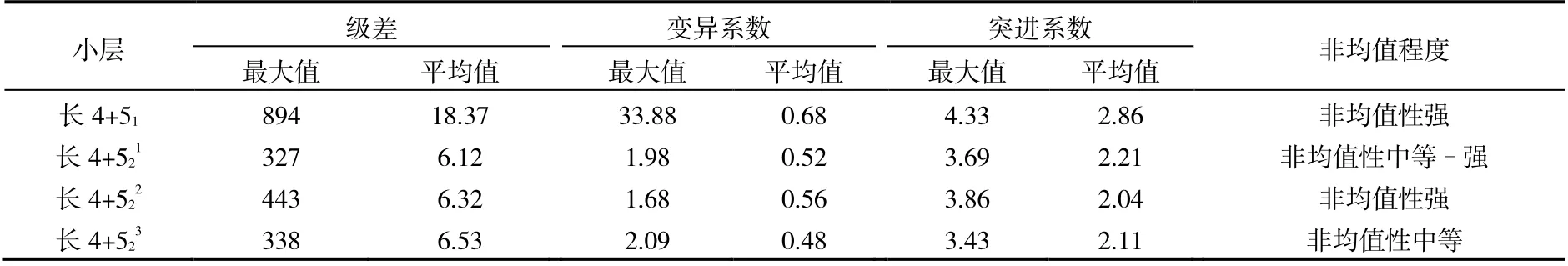

2.3 储层非均质性

研究区长4+5 油藏储层单砂体发育、层间隔层厚度大、层内泥质及钙质夹层发育、非均质性强。受储层差异性及层内非均质性影响,储层层间、层内矛盾突出,吸水不均(表1)。注入水沿高渗层段突进,造成单层、单段不吸水或尖峰状吸水比例高,达23.6%,水驱矛盾突出,水驱效率差。

表1 H 区长4+5 油藏层内渗透率非均值性统计

2.4 水驱后储层渗流特征

相渗实验研究表明,长4+5 油藏经水驱后,油水两相共渗区变窄,等渗点由56.1%上升至57.6%,同时亲水性增强,导致地下流体中水更容易流动,油流动阻力变大,水更容易采出[7–11]。对比水驱前后储层特征,储层孔隙结构非均质性增强,水驱后驱油效率降低,水驱开发难度增大(表2)。

2.5 精细分层注水有效性

该区长4+5 油藏多层合采,为提高注水有效率, 2014 年开始精细分层注水,分注后油藏见效,分注效果好。但经多年注水后,逐渐暴露出众多管理难题,主要为井下分注井测调遇阻率高,近年来高达33.6%,分注合格率低,仅为55.8%;因开发成本等原因目前年测调频次仅1–2 次,测调频率低;因分注工艺的局限性分注有效期仅为40 d 左右,这些问题严重制约精细分层注水的有效性。近年来,又出现地面分注井封隔器频繁失效的问题,分注井未能有效分层注水,严重制约油藏水驱效率的提高。

表2 H 区长4+5 油藏水驱前后水驱效率对比

3 提高水驱效率技术对策

3.1 精细单砂体刻画

针对H 区长4+5 油藏单砂体空间叠置关系复杂、砂体间非均质性强导致水驱不均的开发矛盾,持续开展单砂体解剖,研究储层空间构型。在单砂体刻画的基础上,重点开展加密前后砂体控制程度再认识,完善注采对应关系,为精细注采调整打下坚实基础。根据单砂体刻画成果,该区实施注水井补孔分注7 口,油井补孔25 口,实施区平均单井日增油0.69 t,累计增油2 782.00 t,水驱效率得到提高。

3.2 剖面治理

为了避免因地层原因导致分层注水水驱效率低的问题,对单井投捞调配中出现的单层超注或欠注井开展吸水剖面测试,吸水过程中出现层间、层内吸水不均井时,及时对不吸或弱吸层单层增注,确保小层注够水,达到精细注水。2020 年实施单层增注15 口,注水井平均吸水厚度增加2.0 m,剖面动用形态得到改善,治理区水驱效率提高1.8%,单层治理效果显著。

3.3 封堵优势渗流通道

3.3.1 常规堵水调剖

长4+5 油藏井组中,以示踪剂监测及动态验证明确见水方向的井组,采取加大量堵剂封堵裂缝带 及高渗带,这就是常规堵水调剖,主要目的是治理见水井。常规堵水调剖既能增大井底渗流阻力,又能有效地改变注入水沿优势层流动,提高水驱波及系数,从而提高井组水驱效率。

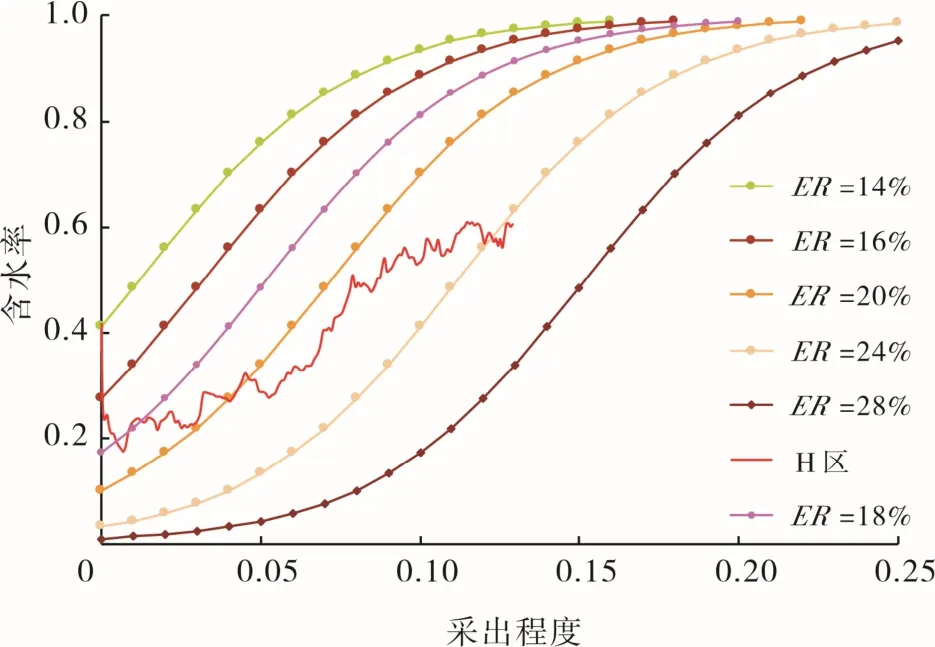

3.3.2 聚合物微球调驱

对油藏加密区井组整体含水上升较快区开展连片聚合物微球调驱,主要目的是改善油藏整体水驱效果,延长油藏中低含水开发期,最终达到提高水驱开发效率的目的。近年来,在油藏最终采收率(ER)不同的条件下,在H 区长4+5 油藏实施常规堵水调剖226 口,聚合物微球连片调驱546 口,实施后剖面吸水状况得到有效改善,平均单层吸水厚度由3.9 m 提高至4.5 m,水驱动用程度提高了2.0%,水驱效率得到显著提高(图5)。

图5 H 区长4+5 油藏调剖调驱区含水与采出程度曲线

3.4 均衡平面采液

3.4.1 主向油井关停、侧向井压裂引效

多年注水后,研究区油藏动态缝开启后形成优势通道并不断延伸,水驱规律复杂,油井多方向性见水形成无效循环、水驱效率降低;同时侧向井受效差、低产低效。为了解决这一问题,今年在油藏部分区域试验“主向油井关停、侧向井压裂引效”的均衡平面采液的方法,以期达到提高油藏整体水驱效率的目的。2020 年在油藏西南部主向关停16 口,局部地层压力逐渐恢复,侧向井见效。同时在前期调剖调驱均衡渗流的基础上,引效侧向井低产低效井16 口,治理井平均单井产能由0.4 t 上升到1.4 t,治理效果好。

3.4.2 主向水淹井转注

该区油藏加密后,加密区优势水驱方向上③、⑥号井见水比例高,部分油井投产即见水。近几年,这类见水井油水两向堵水效果都不理想,无明显见效井,且高液量易导致地层泄压,形成无效循环。因此,为改善油藏开发效果,对③、⑥号见水井转注利用。一是对主向水淹井转排状注水后,促进侧向井见效;二是对多次治理无效井实施资源转换利用。转注后,注水井对应油井见效,压力保持平稳,效果较好。

3.5 优化分层注水工艺技术

针对油藏前期分层注水中出现的测调配注合格率低、遇阻率高、剖面水驱不均,地面分注井封隔器失效严重等难题,精细试验研究,优化分注工艺。近年来,同心双管分注、数字化分注工艺技术优势明显,测调工艺简单、不需井下测调,测调后具有配注合格率高、遇阻率低、测调周期高等优势。2020 年对25 口井实施分注工艺优化后,小层配注合格率提高15.0%,测调遇阻率降低5.0%,注水有效率得到显著提高,实施效果好。

4 结论

(1)影响胡尖山油田H 区长4+5 油藏水驱效率提高的关键因素是储层砂体的连通程度差、储层非均质性强、裂缝和高渗带发育、水驱后储层渗流变差、分注井未充分有效注水。

(2)强化加密后精细单砂体刻画,完善注采对应关系,H 区长4+5 油藏井间砂体连通关系更加明确,为后期精细注水调整打下坚实基础,促进有效驱替建立,逐步改善水驱效率;通过加强剖面治理,单层吸水变弱及不吸水增注后,剖面吸水厚度增加,吸水形态变好,有效地避免了因地层原因导致分层注水水驱效率低的问题;油藏实施常规堵水调剖、聚合物微球调驱后,有效封堵优势渗流通道、降低井组含水,剖面吸水状况得到有效改善,吸水厚度增加,水驱动用程度及水驱效率得到显著提高;主向井关停及转注、侧向井压裂引效可有效减缓地层泄压,促进侧向井见效,均衡了平面地层压力,改善了平面水驱效率,是提高水驱效率的有效手段;同心双管及数字化分注技术优势显著,实施后分注合格率高、调配简单,有效解决了分层注水有效率低的问题。近年来,通过采取上述有针对性的治理措施治理后,研究区油藏综合递减下降1.5%,水驱效率提高2.1%,开发指标变好,油藏向良性开发转变。