北太平洋大气沉降的时空特征及其对副极区海洋生态系统的影响

陈焕焕 , 王云涛, 齐义泉 柴扉

1. 河海大学海洋学院, 江苏 南京 210098;

2. 自然资源部第二海洋研究所, 卫星海洋环境动力学国家重点实验室, 浙江 杭州 310012

全球大部分海区浮游生物的初级生产力受到光照和营养盐的调控(Achterberg et al, 2018)。通常, 高营养盐海区具有高叶绿素浓度和高初级生产力的特征, 但在全球海洋中也存在一些高营养盐低叶绿素(high nutrient and low chlorophyll, HNLC)的区域, 如赤道太平洋海区、北太平洋副极地海区以及南大洋的大部分海区(Mahowald et al, 2005)。Martin (1990)通过“铁加富”实验提出了“铁限制”假说, 即在HNLC 区域海洋初级生产力受微量元素铁的限制。大量的观测数据证实北太平洋副极地海区符合该特征, 即海洋初级生产力受到铁的限制(Bishop et al, 2002; Hamme et al, 2010; Yoon et al, 2017)。

微量元素铁对促进海洋初级生产力及固碳过程至关重要, 因此会对海洋二氧化碳的收支以及全球碳循环产生重要影响(Martin, 1990; Bopp et al, 2003; Jickells et al, 2005)。近岸海洋中的铁主要来源于河流悬浮沉积物(Jickells et al, 2005), 其中来源于河流和冰川融水的铁随河流传输, 且主要分布在近海区域(Poulton et al, 2002; Moore et al, 2008)。与近海不同, 开阔大洋中铁的来源主要有两种, 一种是通过大气沉降(自然沙尘与人类活动产生的大气污染物)过程进入海洋表层; 另一种则是通过混合和上升流等动力过程将深层含高浓度铁的海水带入上层(Jickells et al, 2016)。在全球变暖背景下, 上层海洋增温使得海洋层化现象加强, 垂向混合作用的减弱会抑制海洋深层对上层营养物质的补充, 并且来源于深层海底热液的铁会快速沉降至海底(Jickells et al, 2005), 从而开阔大洋的初级生产力会更加依赖于大气沉降对铁的供应(Bopp et al, 2015)。与此同时, 卫星观测数据也表明开阔大洋上层生物可利用的铁主要来源于大气沉降(Fung et al, 2000; Mahowald et al, 2018)。因此, 北太平洋大气沉降的时间变化和空间分布特征, 及其对上层海洋生态系统的影响, 是重要的科学问题, 也是近年来的研究焦点。

前人利用模式估算全球海洋的大气沉降量为513.3Tg·a–1, 其中沉降至北太平洋区域的为20.5Tg·a–1(Scanza et al, 2018), 这为海洋生物地球化学循环提供了必需的微量元素铁(Baker et al, 2006b; Mahowald et al, 2018)。过去有大量研究分析了大气沉降进入海洋后引起初级生产力的响应, 例如Bishop 等(2002)通过观测发现了大气沉降来源铁对海洋的影响, 即在2001 年4 月的一次强沙尘事件5d后, 沙尘由亚洲穿越太平洋, 引起东北太平洋Papa站位(50°N, 145°W) 的颗粒有机碳(Particulate Organic Carbon, POC)明显增加, 且增加过程持续时间长达两周, 卫星观测的叶绿素也增加了25%。类似的研究表明亚洲沙尘事件与西北太平洋KNOT 站位(44°N, 155°E)的海洋初级生产力存在显著的相关关系(Yuan et al, 2006; Han et al, 2011)。此外, 西北太平洋日本海北部海域春季藻华的爆发时间会随沙尘事件的发生而提前(Jo et al, 2007)。Tan 等(2011)利用卫星遥感数据发现, 1998—2008 年亚洲沙尘事件的爆发频率与中国近海的初级生产力之间也存在显著的相关性。Yoon 等(2017)的研究显示, 沙尘事件过后西北太平洋的初级生产力提高了70%, 表明沙尘事件对海洋初级生产力有潜在的促进作用。

鉴于大气沉降对海洋的重要影响, 以及目前对于大尺度、长时间序列的大气沉降观测比较缺乏, 因此本文主要的研究目标包括: 1)利用模式数据对北太平洋区域大气沉降的时空特征进行分析; 2)以卫星遥感观测的沙尘事件为例, 分析大气沉降对海洋初级生产力的潜在影响。

1 数据与方法

本文的大气沉降数据来源于日本九州大学的SPRINTARS (Spectral Radiation-Transport Model for Aerosol Species)气溶胶模式(Takemura et al, 2000, 2002, 2005)。该模式包括了自然过程和人类活动来源的大气沉降及其传输过程, 其水平分辨率为1.125°×1.1215°, 单位为kg·m–2·s–1, 用来定量刻画和分析北太平洋大气沉降的时空特征。利用卫星遥感观测的气溶胶指数(Aerosol Index, AI)数据, 以追溯沙尘事件源头并追踪其传播路径。AI 数据来源于GIOVANNI 网站(https://giovanni.gsfc.nasa.gov/), 由1998—2004 年臭氧总量观测光谱仪(Total Mapping Spectrometer, TOMS) (TOMS Science Team, 2019)和2005— 2017 年臭氧监测仪(Ozone Monitoring Instrument, OMI)反演得到(Bhartia, 2012), 空间分辨率分别为 1.25°×1°和 1°×1°。光合有效辐射(Photosynthetically Active Radiative, PAR)是指波长范围为400~700nm 的能被浮游植物利用于光合作用的太阳辐射(董泰锋 等, 2011), 是影响光合作用过程的关键因子(刘荣高 等, 2004)。本文所使用PAR数据由装载于 Aqua 卫星的 Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS)传感器获取, 属 L3 级数据, 每天观测一次, 其水平分辨率为9km×9km, 单位为E·m–2·d–1。

本文所使用的风场数据为NCEP/NCAR 再分析数据集, 由美国气象环境预报中心(National Centers for Environmental Prediction, NCEP)和美国国家大气研究中心(National Center for Atmospheric Research, NCAR)共同制作。该数据时间涵盖1948年至今, 空间分辨率为0.25°×0.25°, 垂向分层为17层。混合层深度数据来自全球简单海洋数据同化资料(Simple Ocean Data Assimilation, SODA), 水平分辨率为0.5°×0.5°, 该资料由美国马里兰大学和德州农工大学于20 世纪90 年代初开发。海表面高度异常(Sea Level Anomaly, SLA)由卫星高度计融合得到的海表面高度数据计算所得(http://marine. copernicus.eu), 其空间分辨率为 0.25°×0.25°, SLA可以表征海洋表层高度状态, 实现对海洋中涡旋的定位和观测(Chelton et al, 2011), 被广泛地应用于海洋物理过程的分析。

本文将利用颗粒有机碳数据以及卫星观测叶绿素数据, 分析大气沉降对海洋初级生产力的影响。颗粒有机碳在全球碳循环中占重要地位, 是生物链中的一个重要物质基础, 与海洋初级生产力密切相关(金海燕 等, 2005)。沉积物捕获器是获取颗粒有机碳数据的主要观测手段, 通过连续观测月际-年际间的颗粒物通量, 研究海洋颗粒物通量及其相关的生物地球化学过程。根据沉积物捕获器浅层的颗粒有机碳通量, 可对海洋初级生产力进行估算, 以表征海洋表层的输出生产力(陈建芳 等, 1998)。本文所使用的POC 观测数据来自于日本国家海洋科学与技术研究中心(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, JAMSTEC)布放在西北太平洋 K2 站(47°N, 160°E)的沉积物捕获器(https:// ebcrpa.jamstec.go.jp/k2s1/en/)。该捕获器采样时间为2010 年2 月—2014 年5 月, 采样间隔为6~18d 不等, 包括200m、500m 和4810m 三个采样深度, 本文选用200m 深度处的颗粒有机碳数据。海洋叶绿素a浓度是海洋初级生产力的一个重要指标(马翱慧 等, 2013), 其时空特征与光照、温度、盐度等海洋环境要素密切相关, 因此海洋叶绿素a 浓度对于海洋科学研究具有重要意义(丛丕福 等, 2006)。本文所使用的叶绿素数据包括MODIS 传感器L3 级的8 天平均和日均叶绿素数据, 以及 Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor (SeaWiFS)L3 级的日均叶绿素数据, 空间分辨率均为9km×9km。

2 结果分析

2.1 北太平洋大气沉降时空特征

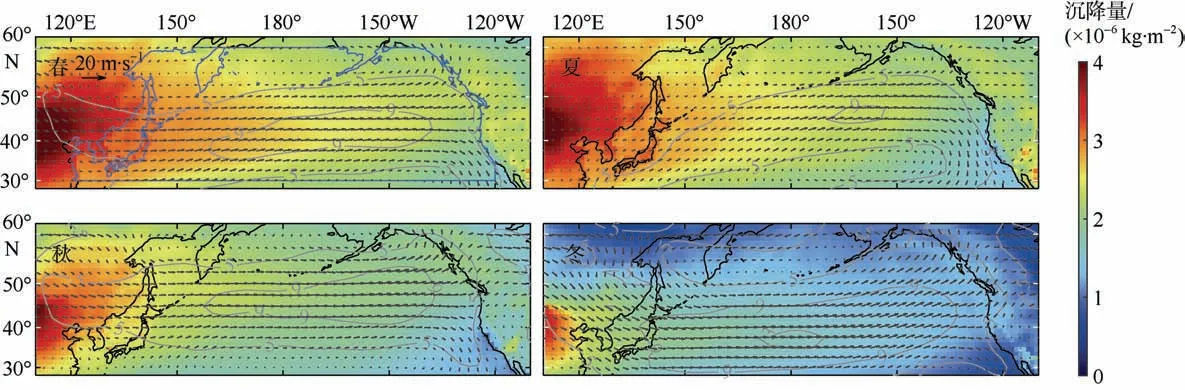

根据SPRINTARS 模式计算的1997 年12 月至2017 年11 月大气沉降量的时空变化特征显示, 北太平洋大气沉降呈现出陆地高、海洋低的空间分布特征(图1), 反映了大气沉降主要来源于陆源区域, 进而向海洋传播, 且随着传播距离增加而逐渐减小的规律。这是由于大气沉降颗粒物在传播过程中会通过干沉降(重力等)和湿沉降(降水等)过程沉降至陆地或海洋(Mahowald et al, 2009, 2018)。风场是决定大气沉降颗粒物由陆源向北太平洋传播的关键因素, 陆源大气沉降颗粒主要随西风带进行远距离传输(Prospero, 1999; Grousset et al, 2003), 可穿越北太平洋传输至北美区域(Mahowald et al, 2009)。春季北半球气温回升, 但植被覆盖稀少, 干旱的沙漠以及冰雪消融后裸露的土地有利于源区沙尘颗粒在风场作用下进入大气, 从而爆发沙尘事件, 使得春季大气沉降颗粒物等从源头增多(Baker et al, 2006a), 因此春季是亚洲沙尘事件多发的季节(Yoon et al, 2017, 2019)。

当大气沉降颗粒进入大气并随高空风场传输时, 由于高空风场风速大, 且春季风向以向海(北太平洋)方向的西风为主, 有利于陆源沙尘向海洋传输。频发的沙尘事件与高空强风相结合(西风平均风速为4.87m·s–1), 使得北太平洋大气沉降量在春季达到最大, 且高值覆盖区域最大。夏季高空风场虽与春季一样, 为西风带主导, 但其平均风速(2.98m·s–1)小于春季, 从而北太平洋夏季大气沉降量小于春季。秋、冬季节, 北太平洋上空高空风场的平均风速分别为4.94m·s–1和6.10m·s–1, 明显高于春季北太平洋上空的高空风速, 但其源区大气沉降排放总量明显小于春、夏季节, 从而秋、冬季节的大气沉降量高值主要集中在近岸人类活动影响显著的区域, 并且高值覆盖区域明显小于春、夏季节。

图1 1997 年12 月—2017 年11 月北太平洋海区大气沉降量(单位: 10–6kg·m–2)和850hPa 平均风场的季节变化 图中黑色箭头为风矢量, 灰色等值线为风速大小(单位: m·s–1); 春季时间为3—5 月, 夏季时间为6—8 月, 秋季时间为9—11 月, 冬季时间为12 月至次年2 月; 春季图中的蓝线区域为本文研究区域; 沉降量选取以10 为底的对数(lg)予以转换。审图号为GS(2016)1665 号 Fig.1 Seasonal distribution of dust deposition flux (shading; uints: 10–6 kg·m–2) and wind (black arrows are wind vectors, and gray contours are wind magnitude; units: m·s–1) at 850 hPa averaged over the period from December 1997 to November 2017 in the North Pacific Ocean: spring (March ~ May), summer (June ~ August), autumn (September ~ November), and winter (December ~ February). The blue line (Fig.1 upper left) indicates the study area. The dust deposition flux is transformed by lg scale

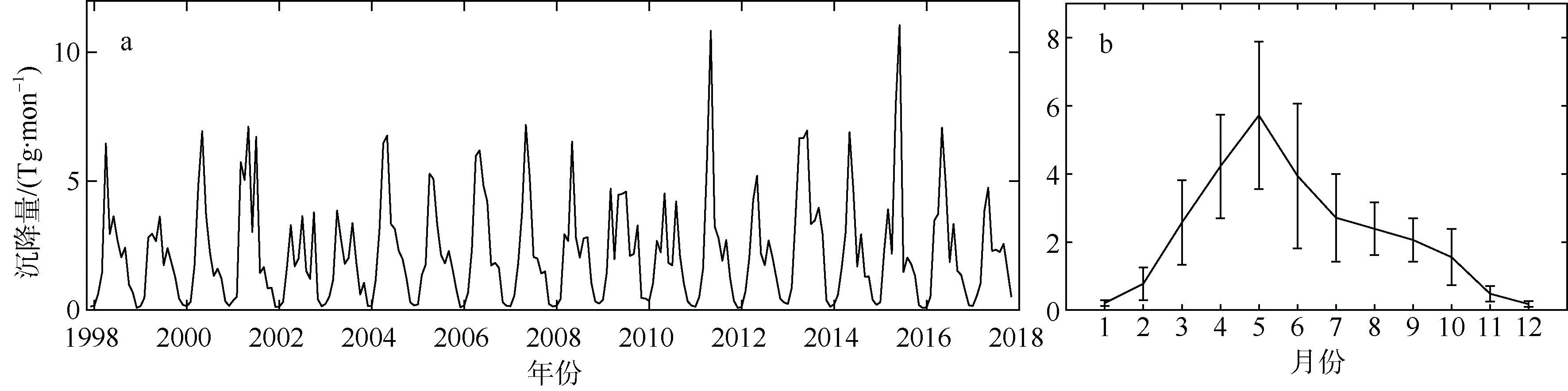

图2a 和图2b 分别为北太平洋区域(图1 蓝色线框区域)大气沉降量的月均时间序列和气候态月均时间序列。由图可见, 大气沉降量存在显著的季节性变化。其中大气沉降量在每年的3—7 月份较大, 并在5 月达到最大值; 在9 月至次年2 月相对较小, 而在12 月和1 月则达到一年中的最小值。北太平洋海域春季沉降量为4.17Tg·mon–1, 夏、秋、冬季分别为3.01Tg·mon–1、1.37Tg·mon–1、0.39Tg·mon–1。最大值约为最小值的10倍, 可以看出大气沉降具有显著的季节性变化特征。大气沉降作为海洋中铁元素的重要来源, 尽管全球大气沉降中铁元素百分比含量存在一定的差异, 但是大量观测数据显示, 大气沉降颗粒物中所含的铁元素百分比含量约为3.5% (Jickells et al, 2005; Mahowald et al, 2009)。因此, 大气沉降的时空分布数据可用于估算大气来源的铁元素沉降量, 其中春季铁元素沉降量为0.146Tg·mon–1, 夏、秋、冬季分别为0.107Tg·mon–1、0.047Tg·mon–1、0.013Tg·mon–1, 表明大气来源的铁元素同样存在明显的季节变化。

图2 1997 年12 月—2017 年11 月北太平洋区域大气沉降量的月均时间序列(a)和气候态月均时间序列及标准差(b) Fig.2 (a) Monthly time series of dust deposition flux in the North Pacific Ocean from December 1997 to November 2017. (b) Climatological monthly average of dust deposition flux in the North Pacific Ocean (units: Tg, 1Tg=109kg) and corresponding standard deviation

2.2 沙尘事件对海洋的影响

2.2.1 沙尘事件的远距离输运

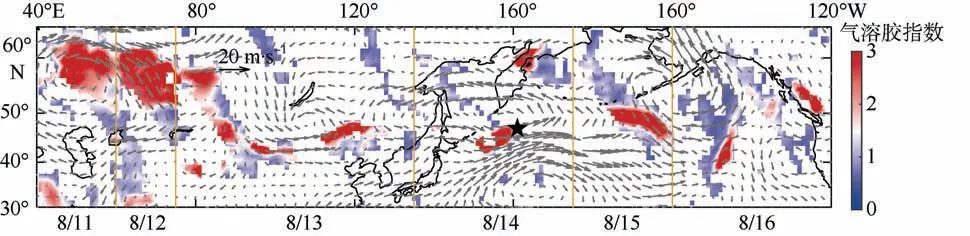

卫星观测的气溶胶指数(AI)作为一种指标, 已被广泛应用于沙尘事件的时空特征分析中, 可用来确定沙尘事件发生的源区及传输的路径(Herman et al, 1997; Prospero, 1999; Zhao et al, 2003)。沙尘事件会导致气溶胶指数增高, 通常根据区域特征设定一个阈值, 若气溶胶指数值大于该阈值则视为沙尘事件的发生(Jo et al, 2007)。前人研究表明, 在北太平洋区域, 当气溶胶指数超过1.7 时, 即可认为是沙尘事件(Darmenova et al, 2005); 当气溶胶指数大于或等于2.5, 则定义为强沙尘事件(Yoon et al, 2017, 2019)。图3 展示了2010 年8 月中旬卫星观测到的一次强沙尘事件(AI≥2.5)爆发后的传输过程。此次强沙尘事件于8 月11 日在欧洲与亚洲大陆交界处(54°—63°N, 40°—60°E)形成, 在风场驱动下于8 月12 日和13 日穿过亚洲, 8 月14 日到达西北太平洋, 随后继续向东移动, 并于8 月15 日抵达东北太平洋, 8 月16 日到达北美洲, 之后逐渐消失。此次沙尘事件从源区传播至东北太平洋, 历时共6d。沙尘传输路径明显受到高空风场影响: 8月13 日经过亚洲期间, 由于高空气旋的存在, 沙尘的传输路径相应地呈现出圆弧状; 8 月14 日受西南风的影响, 沙尘路径呈现与风向较一致的带状特征; 8 月15 日和16 日, 阿拉斯加湾及阿拉斯加区域上空大气中存在气旋, 使得南部的沙尘自西向东继而向北移动。大气沉降颗粒在传输过程中, 由于受到重力、垂向混合、降水等作用, 会不断地由高空向途经的陆地与海洋沉降(Mahowald et al, 2009, 2018), 直至消失。但此次沙尘事件从爆发到传输过程中, 其AI 最大值始终大于2.5, 可能与其传播速度较快有关。

图3 2010 年8 月11 日至16 日北太平洋气溶胶指数与850hPa 日均风速的时空分布 图中灰色箭头为风场; 图下方数字为日期(月/日), 黄线为各日期的分界线; 黑色五角星表示K2 站位。审图号为GS(2016)1665 号 Fig.3 Spatial distribution of Aerosol Index and daily wind (gray arrow; units: m·s–1) at 850 hPa from 11 August to 16 August 2010. The yellow lines delineate different days. Black pentagram indicates the location of station K2

2.2.2 沙尘事件对海洋初级生产力的潜在影响

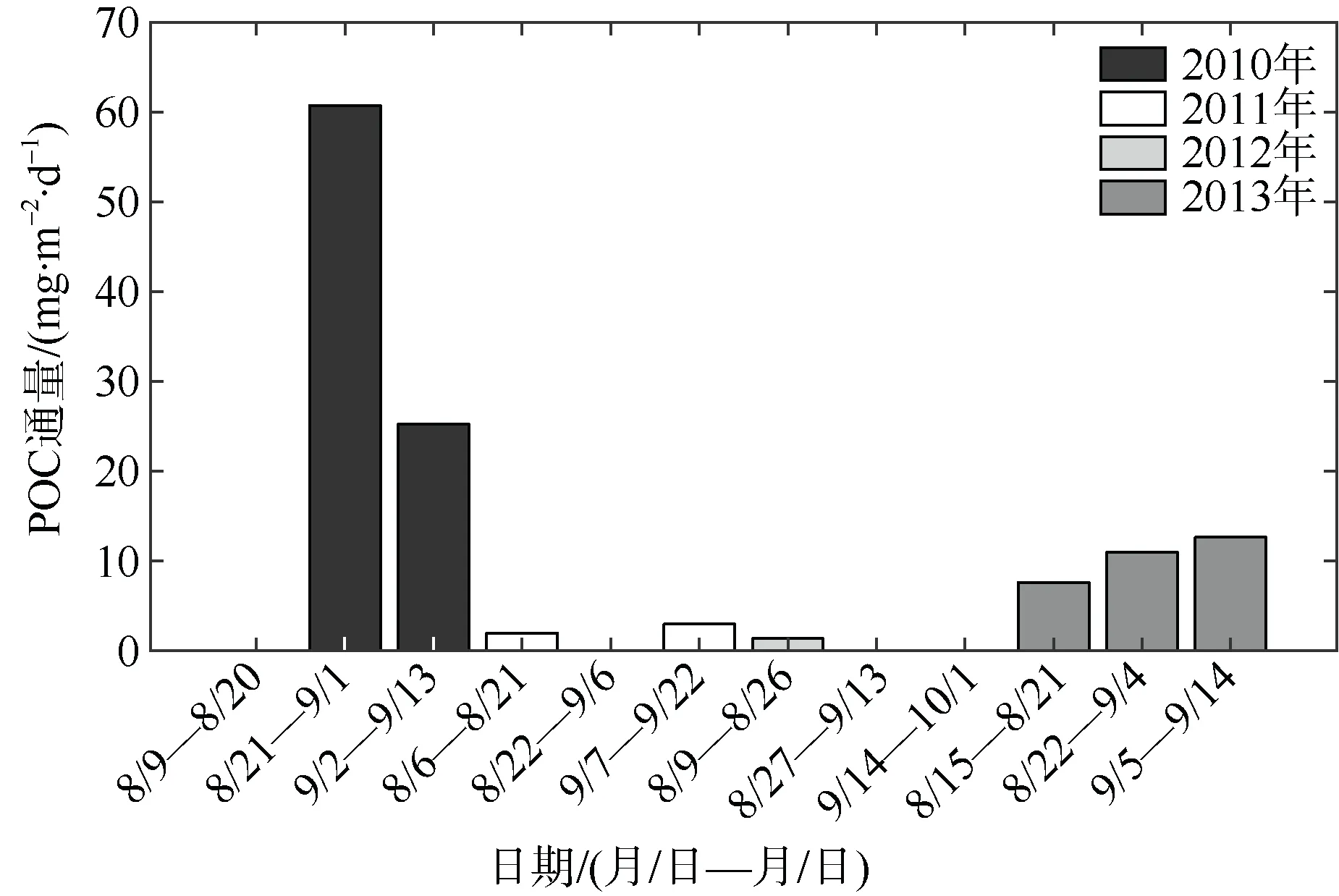

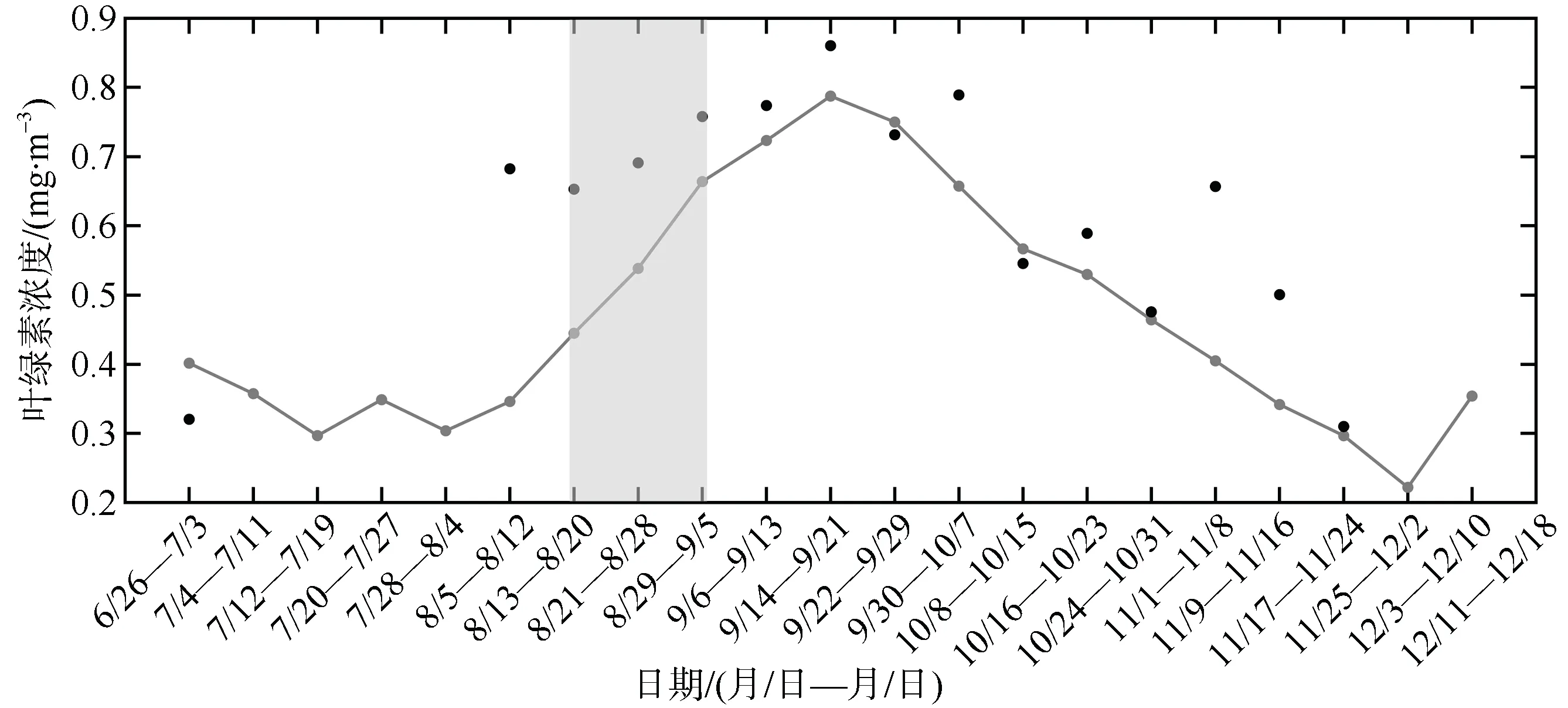

沙尘事件伴随的高强度大气沉降可为海洋浮游植物生长提供所必需的硝酸盐、磷酸盐、铁元素等物质(Baker et al, 2006b; Mahowald et al, 2018), 从而影响海洋生态系统。为探究西北太平洋海洋初级生产力对沙尘事件的响应, 本文分析了K2 站位(图4)的沉积物捕获器所采集的POC 数据。由于北太平洋初级生产力对沙尘事件的响应存在 5~10d的滞后(Yong et al, 1991; Shi et al, 2012; Yoon et al, 2017), 2010 年8 月14 日的强沙尘事件经过K2 站位7d 后, 该站位12d(8 月21 日至9 月1 日)的POC通量明显高于其他年份相似采样时段内的POC 通量(图4)。如2010 年8 月21 日至9 月1 日200m 深度的POC 通量为60.73mg·m–2·d–1, 而2013 年相似的采样时间内(8 月22 日至9 月4 日)200m 深度的POC 通量仅为10.99mg·m–2·d–1, 前者约为后者的6倍。尽管其他采样年份中相同观测时间的POC 通量数据缺失, 但是在2010 年8 月21 日至9 月1 日采样周期前后, K2 站位的 POC 通量均不超过5mg·m–2·d–1。因此, 2010 年8 月21 日至9 月1 日K2 站位因受到沙尘事件的影响, POC 通量呈现出明显的高值。即沙尘在传播过程中, 途经K2 站位向该HNLC 海域提供了铁元素, 继而促使海洋上层初级生产力的增加, 最终导致POC 通量的增加。与POC 通量数据相似, 遥感观测的叶绿素数据也显示, 沙尘事件经过K2 站位后, 引起了K2 附近海域表层叶绿素浓度升高(>1mg·m–3), 较气候态叶绿素浓度增加了约1 倍(图5)。

图4 2010—2013 年期间K2 站位8 月至9 月200m 深度的POC 通量 Fig.4 POC flux sampled by sediment traps at 200 m depth in August and September from 2010 to 2013

图5 K2 站位2010 年6—12 月8 天平均叶绿素浓度(黑点)与2010—2014 年同期气候态叶绿素浓度(灰线)的时间序列 图中浅灰色阴影区间为沙尘事件过境后的叶绿素响应时段 Fig.5 Eight-day-averaged chlorophyll at station K2 from July to December 2010 (black dots), and climatological chlorophyll from 2010 to 2014 (gray line) calculated by satellite observations. The light gray shading represents the period of chlorophyll responses after the dust event

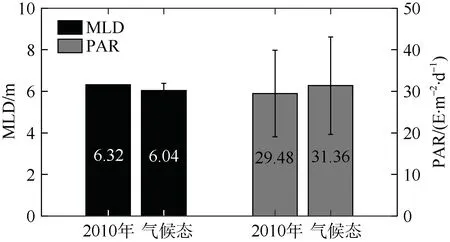

前人研究表明, 西北太平洋K2 站位海域浮游植物初级生产力受多种机制影响, 如光照、微量元素铁、混合层深度以及涡旋等(Matsumoto et al, 2014)。为进一步明确沙尘事件对K2 站位海洋初级生产力的影响, 本文对其他可能的影响因素进行了分析。根据Imai 等(2002)和Matsumoto 等(2014)的研究, K2 站位初级生产力的季节变化主要受光照控制。对比2010 年沙尘事件过境后POC 通量采样时间内与同期8 月中旬气候态的光照情况, 结果表明沙尘过境之后(8 月21 日至9 月1 日)K2 站位的光照 PAR 值为 29.48E·m–2·d–1, 比气候态值(31.36E·m–2·d–1)略低(图6)。研究表明, 混合层的变化会影响真光层内的生物量及营养盐含量等, 对比2010 年8 月K2 站点附近海域与气候态平均的混合层深度, 发现两者也基本一致(图 6)。因此, 光照、混合层深度对沙尘过境后K2 站点POC 通量异常高值的影响较小。

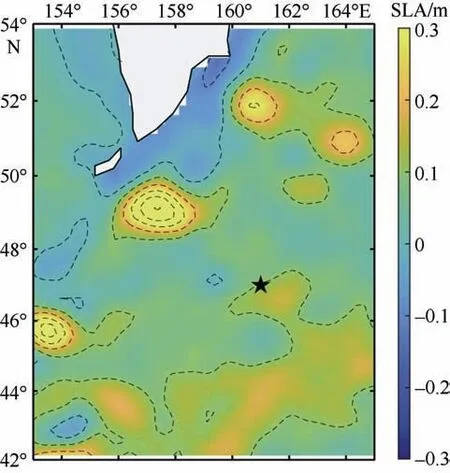

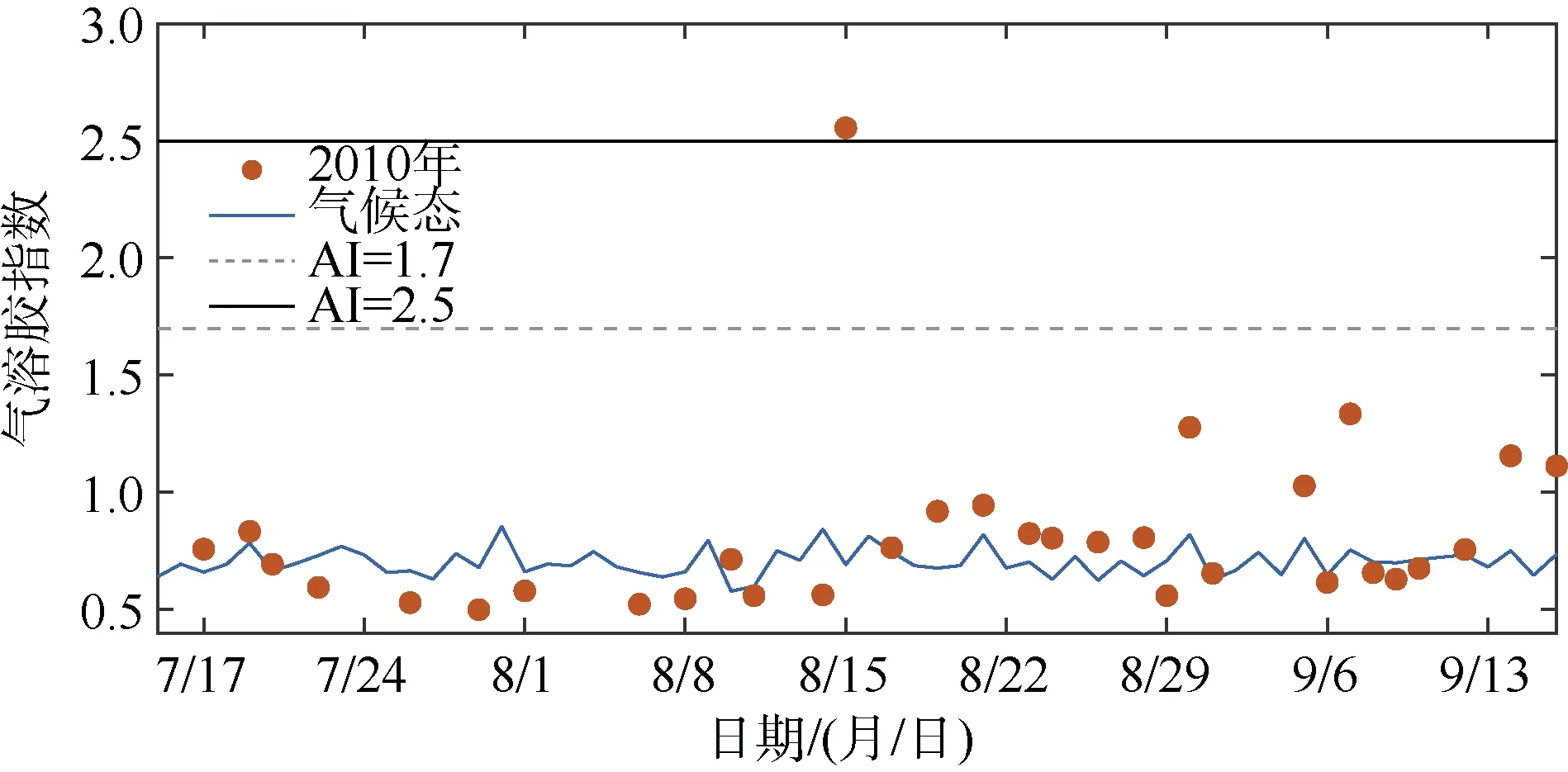

由于涡旋的垂向输运能够影响涡旋内部颗粒物及铁元素的浓度(Johnson et al, 2005), 因此本文对沉积物捕获器采样时间内的海表面高度异常(图7)进行了分析。结果表明, 在采样期间, K2 站点及其附近海域没有涡旋经过, 证实涡旋并未影响该区域海洋生物可利用铁的含量。利用卫星观测的日均气溶胶指数(图8), 发现K2 站位的气溶胶指数在2010年8 月14 日出现异常高值, 达到了2.6, 显著超过气候态平均值, 表明有沙尘事件经过。从沙尘路径图(图3)也可看出, 沙尘事件于2010 年8 月14 日途经K2 站位。由于该海域受到微量元素铁的限制, 沙尘事件可能是导致K2 站位叶绿素和POC 通量增加的主要原因(图5、图8)。

图6 K2 站位2010 年与气候态的8 月混合层深度(黑色)和8 月21 日至9 月1 日的PAR 均值(灰色) Fig.6 Mixed-layer depth in August, the average of PAR between August 21 and September 1 in the region around station K2 in the year 2010 (black) and climatology (gray)

图7 2010 年8 月21 日至9 月1 日的海表面高度异常(SLA)均值 图中黑色五角星表示K2 站位 Fig.7 Sea-level anomaly averaged between August 21 and September 1, 2010

图8 K2 站位1998—2017 年气候态和2010 年7 月中旬至9 月中旬的气溶胶指数时间序列 Fig.8 Time series of Aerosol Index at station K2 from July 15 to September 15, 2010 and climatology (averaged over 2010-2014)

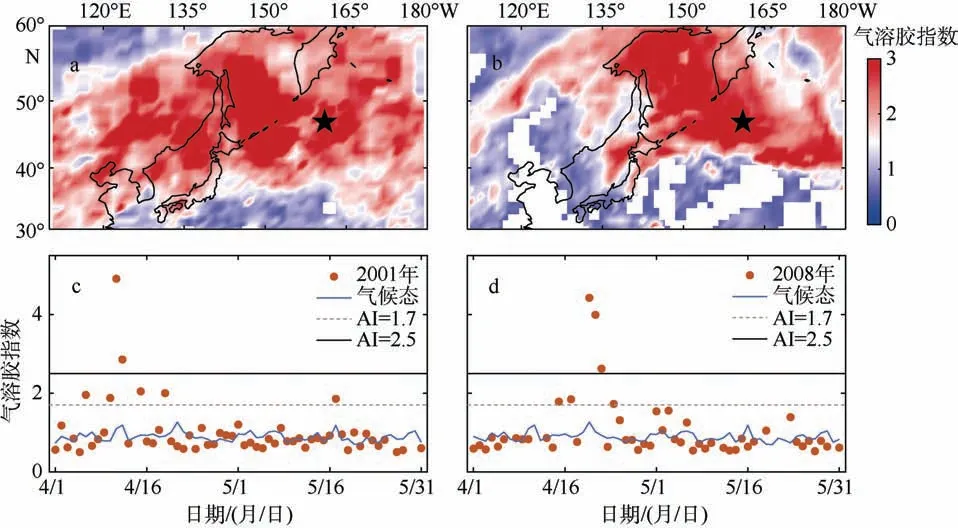

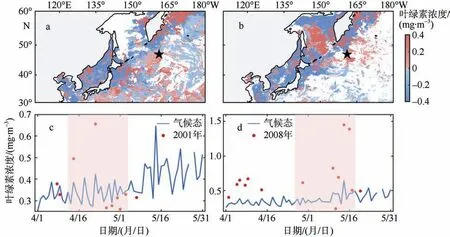

为探讨沙尘事件对海洋生态系统的影响, 本文同时对2001 年4 月9 日至12 日及2008 年4 月20日至22 日两次沙尘事件引起的叶绿素变化进行分 析。与2010 年8 月12 日至16 日的沙尘事件相比, 2001 年和2008 年两次沙尘事件均覆盖了包含K2 站位在内的广阔海域(图9a、9b), 且两次沙尘事件期间K2 站位附近海域气溶胶指数均超过了2.5(图9c、9d), 即两次均为强沙尘事件。由于叶绿素对沙尘事件的响应存在滞后性, 分析发现沙尘事件发生后的5~25d, 即2001 年4 月14 日至5 月4 日和2008 年4月25 日至5 月15 日, K2 站位附近海域的叶绿素浓度均有明显升高(图10a、10b)。同时, 对比K2 站位气候态及沙尘事件发生前后叶绿素浓度的时间序列(图10c、10d), 沙尘事件发生后叶绿素浓度可增加1~2 倍。相较于2010 年8 月, 这两次沙尘事件引起的叶绿素响应更为明显, 这可能是由于春季层化相对较弱, 沙尘带来的铁元素能够在海洋上层充分混合并引起更强的生态响应(Jickells et al, 2016)。

图9 2001 年4 月9 日至12 日(a)、2008 年4 月20 日至22 日(b)西北太平洋气溶胶指数的空间分布和2001 年(c)、2008年(d)4—5 月K2 站位气溶胶指数的时间序列 图中黑色五角星表示K2 站位 Fig.9 Spatial distribution of Aerosol Index (AI) (a) between April 9 and 12, 2001 and (b) between April 20 and 22, 2008. Corresponding time series of AI at station K2 from April to May in (c) 2001 and (d) 2008

3 结论与展望

本研究通过利用模式数据对北太平洋区域大气沉降量进行分析, 探究了北太平洋海域大气沉降量的时间变化和空间分布特征。同时利用卫星遥感和沉积物捕获器等观测数据, 分析了2010 年8 月中旬沙尘事件从源区向海洋传播的路径, 并结合2001 年和2008 年的两次沙尘事件, 分析了沙尘事件作为强大气沉降过程对海洋初级生产力的影响。研究结果显示北太平洋海域的大气沉降量存在明显的季节变化: 春季达到最大沉降量, 且高沉降量值覆盖区域 广, 在西风的作用下向东传播可到达北美洲; 冬季大气沉降量最低, 高值主要存在近岸海域, 可能与人类燃煤等大气污染物排放增多有关。2010 年8 月中旬的沙尘事件从源区传输到北美共用时6d。沙尘事件经过西北太平洋K2 站位后的12d 采样时间内, 该站位 200m 深度的 POC 通量达到了60.73mg·m–2·d–1, 较 2013 年同期的 POC 通量(10.99mg·m–2·d–1)有明显升高, 且卫星观测显示表层叶绿素浓度也有一定增加。此外, 2001 年4 月和2008年4 月的强沙尘事件后, K2 站位海域的叶绿素浓度同样存在明显增加的情况。

图10 2001 年4 月14 日至5 月4 日(a)、2008 年4 月25 日至5 月15 日(b)平均叶绿素浓度相对于同期气候态下的变化量空间分布和2001 年(c)、2008 年(d)4—5 月K2 站位叶绿素浓度的时间序列 图a、b 中的黑色五角星表示K2 站位; 图c、d 中的粉色阴影区间为沙尘事件过境后的叶绿素响应时段 Fig.10 Spatial distribution of chlorophyll differences of the averaged from (a) April 14 to May 14, 2001; (b) April 25 to May 15, 2008; and corresponding average of climatology. Time series of chlorophyll at station K2 from April to May in (c) 2001 and (d) 2008, and corresponding climatology. The pink shading represents the period of chlorophyll responses after the dust event

本文研究表明, 三次沙尘事件对北太平洋副极区 HNLC 海域的初级生产力均具有促进作用, 揭示了沙尘事件对海洋初级生产力的显著影响。然而, 由于强沙尘事件数目有限、沉积物捕获器的数据记录连续性不足及卫星遥感观测仅限于海表等问题, 本次研究尚未能对沙尘事件引起的海洋初级生产力增加进行量化。未来有望结合垂向的具有高分辨率和长时间序列的BGC-Argo 等观测数据, 进一步分析并量化沙尘事件对海洋初级生产力的影响。