科技创新与区域经济发展模式转型关系综述 *

尚勇敏

一、引 言

改革开放以来,我国涌现出了苏南模式、温州模式等一批具有代表性的区域经济发展模式。区域经济发展模式并非静止存在,而是在不断发生转型,在不同的维度上呈现出不同的内涵特征、发展目标与转型方向,并受各种要素与环境的影响。随着新科技革命的兴起和深化,科技创新作为区域经济发展模式转型的关键因素受到重视。1樊杰、刘汉初:《“十三五”时期科技创新驱动对我国区域发展格局变化的影响与适应》,《经济地理》2016年第1期。国内外学界纷纷强调建立区域创新体系1Rodriguez-Pose Andrés and Crescenzi Riccardo, Research and Development, Spillovers, Innovation Systems, and the Genesis of Regional Growth in Europe, Regional Studies, vol. 42(1), 2008, pp. 51-67.、进行知识创造2Viorela Beatrice Iacovoiu, Is Innovation a Main Driver of The Economic Development?, Economic Insights-Trends &Challenges, vol. 5(68), 2016, pp. 73-80.、增强自主创新能力3Shulin Gu and Bengt-Ake Lundvall, China’s Innovation System and the Move Towards Harmonious Growth and Endogenous Innovation, Innovation, vol. 18(4), 2016, pp. 413-440; 尤建新、卢超、郑海鳌等:《创新型城市建设模式分析——以上海和深圳为例》,《中国软科学》2011年第7期。等途径推动经济发展模式转型,政策制定者也深信创新是推动经济发展的助推器和应对全球挑战的先决条件。4Allieu Badara Kabia, Bob Karankay Conteh, John Baimba Sesay, et al., Innovation as a Multiplier to China's Economic Development, International Journal of Management Sciences and Business Research, vol. 5(5), 2016, pp. 28-35.然而,创新要素作用于区域经济发展转型的效果存在差异,不是每个地区都能依靠创新实现成功转型5Claude Diebolt, Ralph Hippe, The Long-run Impact of Human Capital on Innovation and Economic Development in the Regions of Europe, http://www.beta-umr7522.fr/productions/publications/2016/2016-31.pdf.,甚至部分重视科技创新的地区陷入了“引进技术—技术落后—引进技术”的路径锁定,如阿根廷等拉美国家由于缺乏创新资源与本地创新要素、产业环境的叠加,仍然没有跳出中等收入陷阱。随着20世纪末强调创新地理空间集聚和根植性等内容的“新区域主义”理论形成6苗长虹、樊杰、张文忠:《西方经济地理学区域研究的新视角——论"新区域主义"的兴起》,《经济地理》2002年第6期。,以及金融危机以来强调区域如何在变化的自然、社会、经济环境下恢复、适应和转型的“区域弹性”概念提出7周洲、王琛、郭一琼:《经济地理学的研究进展与趋势——基于经济地理代表性学者的研究》,《世界地理研究》2016年第4期。,越来越多的学者呼吁重视区域环境异质性在区域经济发展转型中的作用8孙久文:《论新经济地理学的发展与完善》,《区域经济评论》2016年第3期。,这也被罗恩·马丁(Ron Martin)和彼得·森利(Peter Sunley)称作经济地理学的“空间转向”(Spatial Turn)9Ron Martin and Peter Sunley, Regional Competitiveness: Clusters of Dynamic Comparative Advantage? in Huggins R.and Izushi H.(eds), Competition, Competitive Advantage and Clusters: The Ideas of Michael Porter, Oxford University Press,2011, pp. 211-238.。为此,创新作为一项内生变量必须嵌入当地社会经济环境、制度框架等,才能提高创新效率,进而推动经济发展转型。10唐未兵、傅元海、王展祥:《技术创新、技术引进与经济增长方式转变》,《经济研究》2014年第7期。

随着中国将创新驱动发展战略作为国家战略,全国各省市在实现创新驱动转型发展中也必须考虑经济发展阶段、经济结构、发展环境、制度环境等环境因素。本文尝试梳理经济发展模式转型的特征与动力机制、科技创新与区域经济发展转型的关系及影响因素等领域文献,并呼吁国内外学者对该问题引起足够重视,以期完善创新驱动经济发展模式转型研究,为因地制宜实施创新转型发展战略提供指导。

二、区域经济发展模式转型及其动力机制

(一)区域经济发展模式转型的内涵特征

区域经济发展模式有“结构说”与“路径说”两种,前者强调模式所呈现的结构状态;后者强调模式的形成与发展过程。11尚勇敏:《绿色·创新·开放: 中国区域经济发展模式的转型》,上海社会科学院出版社, 2016年,第96页。后者得到更多学者的认同,并认为区域经济发展模式是在特定时间和环境条件下,一定区域依托各种生产要素与生产关系,形成具有特色和示范性的经济发展模式,而区域经济发展模式转型便在于其经济增长方式转换与经济发展水平提升。1尚勇敏、鲁春阳、曾刚:《区域经济发展模式的阶段适用性研究》,《经济问题探索》2015年第9期。

改革开放以来,受区域经济发展环境变化的影响,区域经济发展模式处于不断的动态演变之中并实现自我超越。2曾刚、尚勇敏、司月芳:《中国区域经济发展模式的趋同演化——以中国16种典型模式为例》,《地理研究》2015年第11期。区域经济发展模式转型在不同维度上有不同的转型方向,在驱动要素维度,总体表现为由初级要素驱动、资本驱动向创新驱动转型,这成为中国区域经济发展模式转型最显著的特征之一。3牛方曲、刘卫东:《中国区域科技创新资源分布及其与经济发展水平协同测度》,《地理科学进展》2012年第2期。如珠三角地区改革开放初期以来以劳动密集型为主,21世纪以来逐渐重视高端资本引入和科技创新的作用。4杨云龙、何文虎:《“三元结构”下地区经济增长的动力机制研究——对“苏南模式”、“温州模式”和“珠江模式”的解读》,《南方金融》2013年第7期。在推动力维度,总体呈现出政府推动型模式转向市场推动型模式,如改革开放初期苏南地区实行地方政府领导的乡村工业发展道路5李红波、吴江国、张小林等:《“苏南模式”下乡村工业用地的分布特征及形成机制——以常熟市为例》,《经济地理》2018年第1期。,20世纪90年代后,苏南地区大力吸引外资,外资、合资和民营经济占据主导;近年来,混合所有制经济逐渐兴起并日渐发挥着重要作用。6汤吉军、张智远:《国有企业双重目标下发展混合所有制研究》,《经济体制改革》2018年第5期。在内外生型维度,呈现出从内生型向外生型和内外生结合型发展模式转型。改革开放初期,中国主要区域经济发展模式更多地专注于本地资产和传统生产要素等。20世纪90年代后,随着经济全球化对经济发展的影响日益加深,我国开始大力发展外向型经济,积极嵌入全球和外部网络中,如苏州市1990—2006年外贸依存度从4.5%提升至283.5%。近年来,随着全球经济衰退和内生增长能力增强,内外生力量变得同等重要,如我国正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。总体上,中国各区域经济发展模式总体由资源—政府—内生型模式、资源—政府—外生型模式、人力资本—政府—外生型模式等模式逐渐向人力资本—市场—外生型模式演变,其外生型、市场型、创新型趋势明显,各模式间的学习、融合加深,并走向“模式趋同” 。7曾刚、尚勇敏、司月芳:《中国区域经济发展模式的趋同演化——以中国16种典型模式为例》,《地理研究》2015年第11期。

(二)区域经济发展模式转型的动力机制

区域作为一个复杂的系统,其经济发展模式转型的影响因素也十分多样,且随着这些因素的相互作用不断发生变化,其所形成的区域发展规模、速度、结构也在发生变化。8陆大道:《经济地理学的发展及其战略咨询作用》,《经济地理》2011年第4期。在区域经济增长为首要目标前提下,区域经济学成本学派和市场学派在讨论区域发展时更多关注自然、市场和运输等因素9李小建、李国平、曾刚等:《经济地理学(第2版)》,高等教育出版社,2006年,第43~57页。,也有学者从企业与产业组织10Allen J Scott, New Industrial Spaces: Flexible Production Organization and Regional Development in North America and Western Europe, Pion, 1988, pp. 171-186.、制度与政府行为11Erkki Karo and Ly Looga, Understanding Institutional Changes in Economic Restructuring and Innovation Policies in Slovenia and Estonia, Journal of International Relations & Development, vol. 19(4), 2016, pp. 1-34.、产业集群与价值链升级1Jan Fagerberg, Bengt-Åke Lundvall and Martin Srholec. Global Value Chains, National Innovation Systems and Economic Development, European Journal of Development Research, vol. 30(3), 2018, pp. 533-556.等方面进行了研究。20世纪末以来,经济全球化和信息化强烈地引起了社会经济要素的空间重组,信息化、创新、市场化等在区域经济发展中的作用越来越重要。尤其是随着新科技革命的兴起,创新对经济增长或经济转型的作用得到学者的普遍认同。2Surugiu Camelia and Marius-Razvan Surugiu, Innovation-led Economic Development through Marketing and Tax Incentives, Annals of the University of Craiova Economic Sciences, 2015, vol.1, pp. 106-115.国内外学者从人力资本、创新投入与技术水平3Todericiu Ramona and Anca Serban, Education, Innovation and Economic Development, Studies in Business &Economics, vol. 11(2), 2016, pp. 158-164.、技术溢出4Nikos Benos, Stelios Karagiannis and Sotiris Karkalakos, Proximity and Growth Spillovers in European Regions: the Role of Geographical, Economic and Technological Linkages, Journal of Macroeconomics, vol. 43, 2015, pp.124-139.等方面研究了创新在区域经济增长或经济转型中的作用。对于创新要素的空间尺度,学者们主要从全球和地方的角度进行分析,随着强调本地或强调全球因素观点的融合,一批学者提出了“全球管道—本地蜂鸣”5Harald Bathelt and Patrick Cohendet, The Creation of Knowledge: Local Building, Global Accessing and Economic Development-Toward an Agenda. Journal of Economic Geography, vol. 14(5), 2014, pp. 869-882.、全球地方创新网络6司月芳、曾刚、曹贤忠:《基于全球—地方视角的创新网络研究进展》,《地理科学进展》2016年第5期;曾刚、王秋玉、曹贤忠:《创新经济地理研究述评与展望》,《经济地理》2018年第4期。,以及全球生产网络与区域发展的GPN1.0和GPN2.07Neil M. Coe and Henry Wai-Chung Yeung, Global Production Networks: Theorizing Economic Development in an Interconnected World, Journal of Economic Geography, vol. 16, 2016, pp. 539-540.等学说。

三、科技创新与经济发展模式转型的关系

创新可以追溯到熊彼特(Joseph Alois Schumpeter)的研究,其内涵不断拓展,并不再仅限于发明与发现,更关键的是发明或发现在经济活动中的应用。8Hemen Faga, Philip Uguru Uchechukwu and Atuba Dimian Obiekwe, The Role of Innovation in the Economic Development of Nigeria, International Journal of Innovative Research & Development, vol. 5(6), 2016, pp. 500-518.随后,诸如“新知识的发展和市场化”9Philip McCann and Raquel Ortega-Argilés, Modern Regional Innovation Policy, Cambridge Journal of Regions,Economy & Society, vol. 6(2), 2013, pp. 187-216.、“主要由(并非孤立的)公司在经济社会意义上新的创造”10Susana Borrás and Charles Edquist, The Choice of Innovation Policy Instruments. Technological Forecasting & Social Change, vol. 80(8), 2013, pp. 1513-1522.,“一系列人类天生创造能力与才智的运用”11Mihaela Diaconu, Through Creativity and Innovation to Economic Development: Is It Possible in Romania? Theoretical& Applied Economics, vol. 21(7), 2014, pp.7-22.等概念相继出现。按照不同的分类标准,创新有不同的分类结果。基于创新形式,创新包括产品创新、技术创新、市场创新、资源配置创新、组织创新(或制度创新);按创新源泉可分为引进型创新和内生型创新12唐未兵、傅元海、王展祥:《技术创新、技术引进与经济增长方式转变》,《经济研究》2014年第7期。,按创新程度可分为重大创新、渐进创新等13姜劲、徐学军:《技术创新的路径依赖与路径创造研究》,《科研管理》2006年第3期。,还有按照创新领域、创新主体等分类方式。

由于创新驱动型经济总是比资源驱动型经济更具竞争性,并将更少出现衰落的可能14Stephen Oluwatobi, Innovation-Driven Economic Development Model: A Way to Enable Competitiveness in Nigeria,Angewandte Chemie International Edition, vol. 49(2), 2015, pp. 256.,为此,知识、创新以及对区域经济转型的追求,也成为学者、政策制定者关注和研究的重点,而科技创新也被普遍认为是“解锁”经济繁荣之门的关键“钥匙”和向更具竞争性经济发展模式转型的重要途径,不管是在企业层面还是区域或国家层面亦是如此。1Todericiu Ramona and Şerban Anca, Education, Innovation and Economic Development, Studies in Business &Economics, vol. 11(2), 2016, pp. 158-164.现有研究大多都将科技创新与经济发展转型建立起了紧密的关系,尤其是随着经济全球化的深化,科技创新对提升区域经济竞争力具有越来越重要的作用。尽管有学者认为科技创新不总是带来经济向更好的方向发展2Surugiu Camelia and Marius-Razvan Surugiu, Innovation-led Economic Development Through Marketing and Tax Incentives, Annals of the University of Craiova Economic Sciences, 2015, vol.1, pp. 106-115; Gary Gereffi and Donald L Wyman, Manufacturing Miracles: Paths of Industrialization in Latin America and East Asia, Princeton University Press, 2014.,但科技创新在区域经济发展转型中的关键作用受到大多数学者的认同。亚瓦雷拉·科沃尤(Viorela Beatrice Iacovoiu)指出科技创新对于经济发展绩效具有显著关系,大多数全球创新指数高于50的国家或地区,其人均GDP均高于1.5万美元。科技创新对于经济持续增长将形成乘数效应3,还将带来更加多元化的经济形式,为就业、生产力、出口、外汇等的增长提供支持。4Viorela Beatrice Iacovoiu, Is Innovation a Main Driver of The Economic Development?, Economic Insights-Trends &Challenges, vol. 5(68), 2016, pp. 73-80.大量学者引入知识生产函数(KFP)、DS模型等方法,以检验科技创新对经济增长、经济转型的影响。5Uguru Uchechukwu, Hemen Philip Faga and Atuba Dimian Obiekwe, The Role of Innovation in the Economic Development of Nigeria, International Journal of Innovative Research & Development, vol. 5(6), 2016, pp. 500-518.大量国内学者也提出区域创新能力决定了经济发展的速度与方向,区域经济发展转型必须将科技创新放在首要位置6Daniele Tavani and Luca Zamparelli, Endogenous Technical Change in Alternative Theories of Growth and Distribution,Journal of Economic Surveys, vol. 31(5), 2017, pp. 1272-1303.,并提出了加强技术、人力资本在经济发展中的作用,实现向创新驱动经济发展的转型7方大春、成祖松:《区域创新驱动与产业转型升级的战略与路径——2017年中国区域经济学会年会综述》,《区域经济评论》2018年第1期。,建设创新型城市、发展内生创新型经济发展模式8曾刚、尚勇敏、司月芳:《中国区域经济发展模式的趋同演化——以中国16种典型模式为例》,《地理研究》2015年第11期。等。

科技创新对经济发展转型的正向促进作用并非得到完全认同,林春燕等认为模仿创新能显著促进产业结构转型,而技术引进和技术创新不利于产业转型。9洪银兴、范燕青:《科教资源相对缺乏地区创新型经济发展模式研究——常州创新型经济发展的启示》,《江苏社会科学》2011年第3期。唐未兵等认为技术创新抑制了经济增长集约化水平和全要素生产率提升,原因在于我国“重实用轻基础”,研发动力不足,创新效率和成果转化率较低,难以推动产业结构升级,以及我国引进技术以硬技术为主,软技术较少,且引进技术开发再利用率较低。10林春燕、孔凡超:《技术创新、模仿创新及技术引进与产业结构转型升级——基于动态空间Durbin模型的研究》,《宏观经济研究》2016年第5期。也有学者指出,科技创新驱动区域经济增长不仅取决于创新资源的投入,更依赖于创新资源的协同利用11唐未兵、傅元海、王展祥:《技术创新、技术引进与经济增长方式转变》,《经济研究》2014年第7期。;同时,技术创新对经济增长影响是非线性的,这种正向促进作用存在门限效应,固定资本、劳动力、出口等要素对经济增长的影响12吕海萍、池仁勇、化祥雨:《创新资源协同空间联系与区域经济增长——基于中国省域数据的实证分析》,《地理科学》2017年第11期。随着技术创新水平的变化也将发生非线性转换。1刘禹君、刘雅君:《技术创新对经济增长的非线性影响》,《江汉论坛》2018年第4期。也有学者基于新经济增长理论模型分析指出,科技创新驱动经济发展存在门槛效应,当科技创新驱动效应低于门槛值0.4017时,经济增长主要动力是劳动力、物质资本、人力资本等要素,当科技创新驱动效应突破门槛值时,科技创新成为经济增长主要动力,门槛值前后的促进作用相差达4倍。2陶长琪、彭永樟:《从要素驱动到创新驱动:制度质量视角下的经济增长动力转换与路径选择》,《数量经济技术经济研究》2018年第7期。

四、科技创新对经济发展模式转型的作用机理

学术界对科技创新如何作用于经济发展模式转型做了大量探讨,研究主要聚焦于作用方式、作用效果两方面。对于科技创新对经济发展模式转型的作用方式,学者们的研究主要基于三个视角,从微观企业视角来看,科技创新来源于企业创新需求,并将创新成果运用于实践,推动微观生产数量与质量提升以及宏观经济增长,实现区域经济转型,科技创新驱动经济发展模式转型遵循着“科技创新—创新人才—创新应用—社会经济转型”的良性循环。3周柯、时艳强、曾杨:《科技创新与区域经济转型耦合发展研究》,《区域经济评论》2013年第6期。从要素升级视角来看,科技进步通过集约劳动、资本等要素投入,提升生产效率,促进产业结构优化和竞争力提升,实现经济发展模式转变,进而搭建起科技创新促进经济发展模式转变的桥梁4肖文:科技进步与中国经济发展方式转变,人民出版社,2017年,第33~34页。;也有学者提出,科技创新推动经济发展转型主要是依靠知识创新带动技术进步5Petra Moser, Patents and Innovation: Evidence from Economic History, The Journal of Economic Perspectives, vol.27(1), 2013, pp. 23-44.,实现要素高级化,改变区域经济发展的要素形态与功能,使科技创新高度融入经济活动生产过程,成为经济增长的决定性因素,经济发展对资源、劳动力的依赖开始减弱,并使这些要素隐退成为区域环境的一部分。6尚勇敏、曾刚:《科技创新推动区域经济发展模式转型:作用和机制》,《地理研究》2017年第12期。从全球价值链视角来看,科技创新通过基于竞争压力和本土企业创新能力的“动力维”、高端要素注入的“要素维”、实现引领超越的“竞争维”三个维度,从完善产业结构、提升创新需求、提高劳动生产率、改变竞争机制等方面,推动本地企业或产业嵌入全球价值链,并推动本地产业转型升级。7曾繁华、何启祥、冯儒等:《创新驱动制造业转型升级机理及演化路径研究——基于全球价值链治理视角》2015年第24期。

对于科技创新作用于经济发展模式转型的推动效果,科技创新驱动区域经济发展模式转型主要体现在“结构效应”和“水平效应”两方面。在“结构效应”上,科技创新主要劳动质量提高和资本扩张,改善要素结构和优化要素配置,提高生产要素边际产出水平,从而降低传统要素的相对投入量和提高劳动生产率8[美]约瑟夫·熊彼特:《经济发展理论》,郭武军、吕阳译,华夏出版社,2015,第49~80页。,并引发产业结构变动,推动新兴产业部门出现和加速传统产业改造,在要素结构和产业结构上实现区域经济发展模式向创新驱动型转型。在“水平效应”上,主要通过引入创新型要素和提高生产要素配置效率,使科技创新成为经济增长的内生变量,进而促进经济增长转向创新驱动型。9易信、刘凤良:《金融发展、技术创新与产业结构转型——多部门内生增长理论分析框架》,《管理世界》2015年第10期。

五、科技创新推动经济发展模式转型的影响机制

科技创新与经济发展的互动过程是一系列制度、社会文化、社会网络等区域环境作用下形成的,国内外学术界对科技创新驱动经济发展模式转型影响机制的探讨主要包含影响因素体系、影响因素叠加作用机制、理论影响机制三方面。

对于科技创新驱动经济发展模式转型的影响因素,学术界一般认为包含创新政策、制度框架、创新要素、创新基础设施、商业组织形式等复杂创新空间,以及经济发展阶段、不同空间尺度等1Claude Diebolt and Ralph Hippe, The Long-run Impact of Human Capital on Innovation and Economic Development in the Regions of Europe, http://www.beta-umr7522.fr/productions/publications/2016/2016-31.pdf; Uguru Uchechukwu, Hemen Philip Faga and Atuba Dimian Obiekwe, The Role of Innovation in the Economic Development of Nigeria, International Journal of Innovative Research & Development, vol. 5(6), 2016, pp. 500-518.。一般来说,良好的创新资源禀赋有利于规模经济、集聚经济和城市经济外部性的出现2林兰:《重化工业集群式创新机制与空间响应研究》,《地理学报》2016年第8期。,良好的政府支持资源和政策偏好,有利于本地企业获取创新资源与创新伙伴3孙早、席建成:《产业互补、协调失灵与企业的关联创新》,《当代经济科学》2013年第2期。,增强区域创新能力。同时,要素禀赋与分配、社会经济行为等区域环境,以及不同区域的企业、机构和组织利用创新的能力等在地理空间上具有不均匀性和复杂性,这就造成创新驱动经济发展转型效果在空间上的异质性4韩雪:《基于空间异质性视角的显性知识与创新对经济增长影响的研究》,哈尔滨工业大学, 2015年。;这种异质性还表现在创新知识基础坚实的区域未必能形成相对应的创新优势,某些地区缺乏本土知识创新能力但可能在科技创新与经济增长上表现更好。5Roberta Capello and Camilla Lenzi. Knowledge, Innovation and Economic Growth: Spatial Heterogeneity in Europe.Forthcoming on Growth & Change, vol. 8, 2012, pp.1-21.同时,区域创新能力并不能必然带来经济发展,有异质性创新系统的区域,其创新能力与经济发展之间具有较好的耦合协调度,科技创新驱动战略才能发挥更大的作用。6李二玲、崔之珍:《中国区域创新能力与经济发展水平的耦合协调分析》,《地理科学》2018年第9期。

对于影响因素叠加作用机制,学者们认识到科技创新空间及经济发展模式转型具有复杂性,各变量混合效果需要被关注,大量学者呼吁重视区域环境因素叠加影响的作用。部分学者认为,全球创新网络与本地创新环境叠加对区域创新将产生乘数效应,这一观点在区域创新系统、学习型区域、三螺旋模型等诸多创新地理研究中得到证实。7林兰、曾刚、吕国庆:《基于创新“二分法”的中国装备制造业创新网络研究》,《地理科学》2017年第10期。在资源禀赋环境、全球创新网络等多重环境的组合下,部分城市因为优先选择机制的作用本地化创新力量逐渐增强,进而有力地促进了区域经济的内生式创新发展。8Rune Dahl Fitjar and Andrés Rodríguez-Pose, Firm Collaboration and Modes of Innovation in Norway, Research Policy, vol. 42(1), 2013, pp. 128-138.随着区域经济开放性和创新要素空间流动性提升,科技创新驱动区域经济增长不再仅限于本地要素的协同,还需要与外部创新要素建立空间联系网络格局。9吕海萍、池仁勇、化祥雨:《创新资源协同空间联系与区域经济增长——基于中国省域数据的实证分析》,《地理科学》2017年第11期。而某些地区科技创新未能嵌入当地社会、文化和制度条件,或未能与当地产业发展环境与创新要素形成协同作用1Maja Bucar, The Role of R&D and Innovation in Local Economic Development, Local Economic and Infrastructure Development of SEE in the Context of EU Accession, vol.12, 2013, pp. 365-382.,而导致科技创新推动经济转型的失败,因为这种本地—全球交互式创新网络受到一系列不同国家或地区分散的知识文化在本地嵌入程度的影响。2Harald Bathelt, John Cantwell and Ram Mudambi, Overcoming Frictions in Transnational Knowledge Flows:Challenges of Connecting, Sense-making and Integrating, Journal of Economic Geography, vol. 18(5), 2018, pp. 1001-1022.可见,由于区域环境具有不同类型,各种区域环境的不同组合方式也将产生不同的效果。

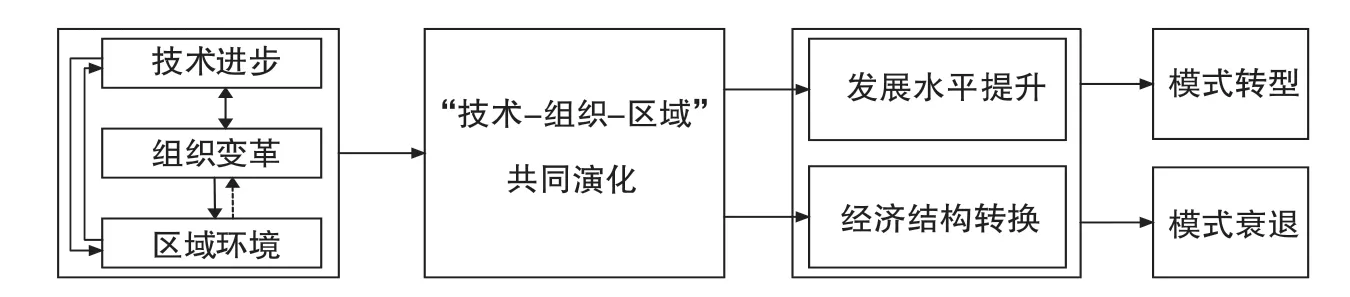

对于区域环境因子影响创新驱动经济发展模式转型的理论机制,部分学者认为,依据“技术—组织—地域”三位一体(holy trinity)理论,技术、组织和区域相互关联并进行着共同演化3Michael Storper and Anthony J Venables, Buzz: Face-to-face Contact and the Urban Economy, Journal of Economic Geography, vol. 4(4), 2003, pp. 351-370.,由于区域环境的差异,各地区技术、组织、区域共同演化过程和结果也存在差异,使得区域经济发展模式出现分离。一些地区科技创新能力不断增强,组织变革不断深化,并形成有利于创新和组织变革的环境,进而在经济发展水平上实现经济增长动力转换、增长效率提升和增长方式从要素驱动型向创新驱动型转换;在经济结构上表现为要素结构升级和产业结构优化。而一些地区则由于忽视科技创新或科技创新与区域环境不适应而陷入路径锁定,区域经济发展模式出现衰落(见图1)。为此,科技创新驱动区域经济发展模式转型的关键在于依靠科技创新促进要素升级、结构升级、发展方式转型、组织变革,尤其是营造有利的科技创新和组织变革的区域环境,推动实现技术、组织、区域向有利方向共同演化。4尚勇敏、曾刚:《科技创新推动区域经济发展模式转型:作用和机制》,《地理研究》2017年第12期。

图1. 区域经济发展模式转型的作用机制

六、研究述评

国内外学者围绕科技创新驱动区域经济发展模式转型开展了大量研究,获得了一批重要研究成果。通过对国内外研究进行梳理,归纳当前研究的主要观点及研究结论:第一,区域经济发展模式在不断动态演化之中,在驱动要素、推动力、内外生关系等不同维度上表现出不同的转型特征,总体向外生型、市场型、创新型发展模式转型;随着经济发展阶段推进和学术思潮演进,经济发展模式转型影响因素的关注焦点也在不断变化,尽管科技创新对经济发展转型的作用具有复杂性,但科技创新在区域经济发展转型中关键作用受到学术界的广泛认同。第二,科技创新驱动经济发展模式转型的作用方式在微观企业视角上表现为推动企业创新成果运用、促进社会经济转型;要素升级视角上表现为依靠知识创新带动技术进步,实现要素高级化,改变区域经济发展的要素形态与功能,提升创新能力与水平;价值链视角上表现为从全球竞争和本土企业创新的动力维、高端要素注入的要素维、实现全球引领的竞争维,共同促进产业转型升级。科技创新驱动经济发展模式转型的效果主要体现在“结构效应”和“水平效应”两方面,即创新要素结构和要素配置的优化,提高要素边际产出水平,并引发产业结构变动,以及使科技创新成为经济增长内生变量促进经济发展模式向创新驱动型转变。第三,创新要素与区域环境等在空间上具有异质性,进而很大程度上决定了区域创新策略与转型路径,各区域环境因子以及不同区域环境的叠加将产生不同的效果,“技术—组织—地域”三位一体理论较好地解释了科技创新驱动经济发展模式转型的理论机制,科技创新驱动经济发展模式转型的关键在于营造有利于技术创新和组织变革的区域环境,推动技术、组织、区域向有利的方向共同演化。

科技创新与区域经济发展模式转型关系是区域经济学和经济地理学研究的重要议题,但缺乏对科技创新与经济发展模式转型的影响因子及其影响机制的探讨,尤其是缺乏对区域环境异质性对其影响的关注,而已有研究通常是将科技创新驱动经济发展模式转型结果差异笼统地归结为区域环境差异,但较少分析区域环境因素是如何造成科技创新驱动经济发展模式转型结果差异的,也较少讨论各种因素在不同地域、不同发展阶段下的作用有何差异,不同区域环境因素组合将对科技创新驱动经济发展模式转型产生什么效果等问题,这也使得该领域研究显得不完整和破碎化。为此,有必要构建科技创新与区域经济发展模式转型的影响因子系统,探讨区域环境因子对科技创新与经济发展模式转型关系的影响机制。这有待于进一步通过国内外案例、面板数据、实地调研等进行深入研究。