“中”字形立交在城市平交口改造中的应用

张秀松

(天津市市政工程设计研究院,天津 300392)

近年来,随着我国城市化进程的进一步加快以及城市机动化程度的日益提高,长期以来形成的城市机动车增长与道路设施滞后的结构性矛盾日益突出;为解决这一问题,各城市越来越重视路网的重新规划与旧路改造工作。城市路网中的交叉口大部分都是平面的,平面交叉口是城市道路交通的瓶颈,是造成行车延误的主要因素[1]。根据统计资料[2~4],在城市路网中平面交叉口的通行能力不足道路通行能力的50%,车辆在平面交叉口耽误的时间约占全程时间的31%,同时各个方向的交通流在平面交叉口处不断地产生交叉、合流、分流冲突,使平面交叉口成为交通事故的多发点,城市道路发生的交通事故有60%以上在平面交叉口范围内。因此平交口立交化改造是城市路网重新规划与改造工作的关键。

目前,城市路网中普遍存在的问题是早期规划前瞻性不足,未预留平交口立交化改造空间;导致立交方案设计、施工困难,造价过高,甚至因为征地问题无法实现。本文分析主次分明的两条城市道路交叉时的各种平交口立交化改造方案的利弊,提出一种改进的“中”字形城市立交方案。

1 常见的平交口立交化改造方案

1.1 菱形立交

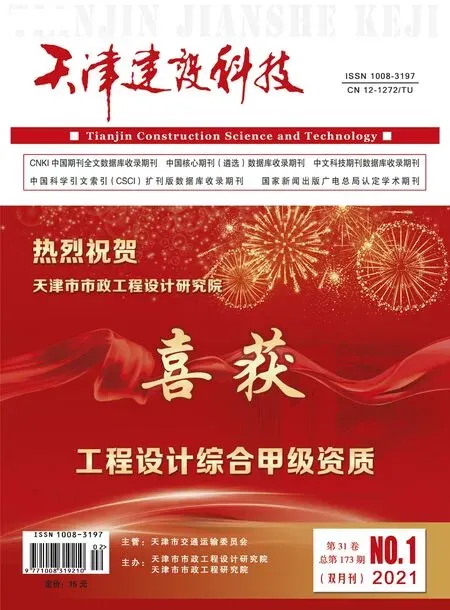

菱形立交占地少、实施简便、造价低,可保证主路直行车流连续,是城市立交的主流形式。但菱形立交车辆左转均需在次要道路平面上实现,存在6处冲突点和2处交织点,会对次要道路车流产生极大干扰,导致通行能力降低,高峰期易拥堵。实施信号控制时,由于匝道与次要道路平交口间距很小,需设4个相位,交通延误大,通行能力仍然很低。此外多处冲突点和交织点会影响交通安全。见图1。

图1 菱形立交

1.2 部分苜蓿叶式立交

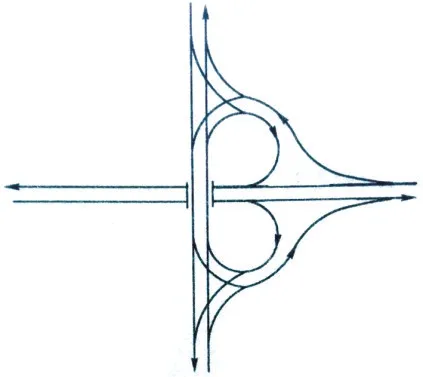

部分苜蓿叶式立交可保证直行车流畅通且造价低,可用于全苜蓿叶式立交分期修建的前期工程,适用于公路一侧用地充裕,另一侧用地紧张的情况。但部分苜蓿叶式立交同样存在类似于菱形立交的冲突点较多、交通组织困难、通行能力低、对交通安全不利的问题;此外左转匝道采用环圈形式,通行能力低,左转绕行距离长,两层式的部分苜蓿叶式立交难以解决慢行交通通行问题。见图2。

图2 部分苜蓿叶式立交

1.3 全苜蓿叶式立交

全苜蓿叶式立交完全消灭了冲突点,可实现各方向车流快速通过,对直行交通干扰小。但全苜蓿叶式立交占地面积大、造价高,在用地紧张的城区实施困难;两环圈间存在交织运行,必要时需设置集散道。慢行交通通行有两种方案:一是行人与非机动车组成的慢行交通与机动车不分层,均通过立交匝道实现各方向通行,该方案行人和非机动车绕行距离较远,给行人过街带来不便,违章率会相应增加,易诱发交通事故,同时慢行交通与机动车存在冲突点,影响通行能力且对交通安全不利;二是慢行交通与机动车分层行驶,在地面实现通行,该方案减少了行人过街的绕行距离且使慢行交通与机动车完全分离,较为安全,但立交至少设置3层,规模较大且主要道路与次要道路均需进行较大程度的改造,造价较高。见图3。

图3 全苜蓿叶式立交

1.4 远引

远引方案有两种实现方式:通过远引掉头调整左转交通组织或改造为远引互通式立交。平交口远引掉头方案造价最低,实施最为方便,但左转车辆掉头需从最外侧车道变道至最内侧车道掉头,影响快车道车辆通行,降低通行能力且易引发交通事故;同时对道路中央分隔带宽度要求较高,适用性不强。远引互通式立交方案较平交口远引掉头方案,可保证相交两道路直行车流畅通,但仍存在连续跨越多个车道、需要较宽的中央分隔带宽度、难以处理慢行交通通行等问题。见图4。

图4 远引互通式立交

2 “中”字形立交

上述各种平交口改造方案各有利弊,但均不能很好地解决用地紧张情况下平交口立交化改造问题。

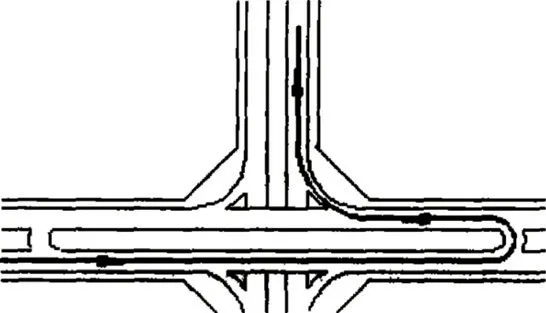

本文在传统“中”字形立交基础上提出一种改进方案,无需抬高旧路,仅需在主路两侧布设两条交织车道、新建两条U形匝道即可实现全互通,见图5。

图5 “中”字形立交总体

2.1 适用性分析

2.1.1 各方向车流行驶方式

主要道路直行、右转,次要道路右转均可直接实现,次要道路车辆直行需在路口右转绕行匝道实现。为保证主要道路直行车流畅通,牺牲了次要道路直行车辆的便利性;因此,该方案特别适用于主次分明的两条道路平交口改造时,用地紧张、次要道路交通量不大或次要道路转弯交通量比例较大的情况。

主要道路上车辆左转只需在路口变道驶入匝道,跨越主线后驶下匝道右转进入次要道路即可实现;次要道路上车辆左转只需在路口右转驶入匝道,跨越主线后驶下匝道并入主线车流即可实现。见图6。

图6 车辆左转方式

主要道路上车辆掉头只需在路口变道驶入匝道,跨越主线后驶下匝道重新并入主线即可实现;次要道路由于交通量较小,可以在路口直接实现掉头。

该方案完全消灭了冲突点,只需在主线两侧设置交织段即可较好地实现全互通式立交的功能。

2.1.2 慢行交通通行方式

立交范围内非机动车道和人行道设于机动车道外侧,除穿越次要道路时与机动车平交外,其余均不会与机动车互相干扰,保障了机动车通行能力和慢行交通的安全。行人可通过在匝道弯道处设置的步梯上到天桥穿越主要道路;行人穿越次要道路需走次要道路路口斑马线,未对行人过街造成不便,亦未使非机动车绕行过远。见图7。

图7 慢行交通通行方式

2.2 关键因素分析

2.2.1 交织段长度的确定

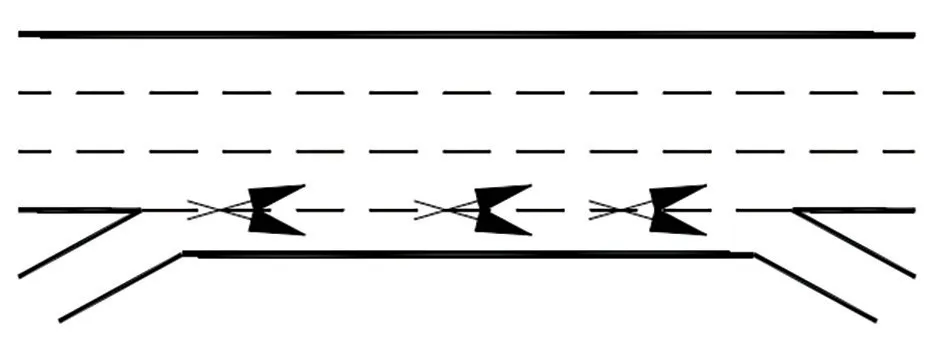

主路两侧立交范围内上下匝道车辆存在交织,根据《美国道路通行能力手册》(下称HCM)的定义,这种交织形式属于A类交织,无论从主线驶入匝道还是从匝道驶入主线,车辆都只需要变更一次车道[5]。见图8。

图8 A类交织

一般将从入口三角端宽0.6 m 处至出口三角端宽3.6 m 处之间的一段距离称为交织区长度。交织区长度影响立交的通行能力并制约着U 形匝道起坡点位置[6]。

交织区分析的核心就是预测交织区内交织车辆与非交织车辆的运行速度。HCM 根据大量实测数据回归得到下列经验回归公式,用于计算交织区内车辆运行速度

式中:S——交织区内所有车辆的区间平均速度,km/h;

Sw——交织内交织车辆的区间平均速度,km/h;

Snw——交织内非交织车辆的区间平均速度,km/h;

SFF——路段自由流速度,km/h;

V ——交织区内总流率,pcu/h;

Vw——交织区内交织流率,pcu/h;

Vnw——交织区内非交织流率,pcu/h;

VR——交织流量比,

N——交织区内总车道数;

L ——交织区长度,m;

a,b,c,d ——参数,对于非约束型运行的A 类交织区,计算交织车辆速度Sw时,a=0.15,b=2.2,c=0.97,d=0.80;计算非交织车辆速度Snw时,a=0.003 5,b=4.0,c=1.3,d=0.75。

需要说明的是,该公式仅适用于非约束型交织运行。若交织区长度过长或交织交通量过大,形成约束型交织运行,a,b,c,d需相应调整,还需引入约束型运行和非约束型运行的概念和判断标准。

在交织区内,交织车辆与非交织车辆争夺可以利用的车道空间,最终达到平衡运行状态时,交织车辆占用的交织区车道数为Nw,非交织车辆则占用剩余的(N-Nw)条车道。不同交织类型固有的构造特征,限制了交织车辆所能利用的最大车道数,A类交织所能利用的最大车道数为1.4。当计算得到的Nw超过该类交织所能被交织车辆利用的最大车道数时,交织车辆的运行需求将得不到满足,运行状况会越来越差,这种情况即称为约束型交织运行。交织车辆占用的车道数Nw采用经验公式计算

对于A类交织,Nw>1.4时即形成约束型交织。

利用计算得到的交织区内车辆运行速度、单车道车流密度,进而确定交织区服务水平

式中:D——交织区内单车道平均车流密度,pcu/km。

交织区平均车流密度与服务水平对应关系见表1。

表1 交织区服务水平标准

根据交织类型、交织交通量和交织车道数,通过变化交织段长度即可试算得到设计服务水平下的交织段长度。实际上,这一试算过程可以通过计算程序实现。

对于A 类交织区,随着交织区长度的增加,交织车辆的车速增大,交织车辆需占用更多的车道空间,交织区形成约束型交织的可能性也增大。这说明A类交织区的通行能力存在上限,交织区长度并非越长越好,当达到约束型交织运行时,需要考虑改变交织类型,如采用B类交织来突破交织区通行能力上限。

2.2.2 匝道平曲线半径及加宽值的确定

立交匝道平曲线半径受主线道路宽度制约,往往难以取较大值。利用AutoTURN软件对国内各类代表车型的最小转弯行迹和车身外廓需要的转向净空进行模拟。见图9。

图9 各类代表车型车身尺寸

不同车型转弯的行迹是不同的,同一车型以不同速度转弯时其行迹也是不同的。因此在对匝道平曲线设计中首先应确定用以控制的设计车辆和设计速度。

通过对各类代表车型的行迹进行模拟分析,得到各类车型以较低的速度0~15 km/h及20、30 km/h速度下转弯时所能通过的最小半径,见表2。

表2 各类车辆在不同速度下的最小转弯半径

以圆曲线半径25 m为例,得到各类代表车型转弯时车身外廓需要的转向净空及所需要的平曲线加宽值,见表3。

表3 各类车辆在平曲线半径为25 m时所需加宽值m

由表2和表3可以看出:各代表车型中,载重汽车车身并不是最长,但其转弯时所需最小半径却大于车身更长的大型客车、铰接列车等其他车型;而车身外廓所需要的转向净空则与车身总长正相关。

在U形匝道设计时,根据设计车辆类型和匝道设计速度,结合主线道路宽度和表2中给出的设计车辆所能通行的最小半径,合理确定U 形匝道转弯半径。根据匝道转弯半径和设计车辆类型,确定匝道平曲线加宽值。

3 “中”字形立交方案存在的问题及改善思路

3.1 主路两侧存在交织

主要道路两侧立交范围内上下匝道车辆存在交织,在交通量较大时可能对主要道路车流形成干扰,进而影响通行能力。

该问题可以通过下列途径加以改善:

1)在主要道路下游增加一条辅助车道,将交织区构型改为B类交织,见图10;

图10 B类交织方案

2)通过增加硬隔离措施,将车流引导到辅道上进行交织,见图11。

图11 在辅道上完成交织

3.2 次要道路直行不畅

为保证主要道路车流畅通,牺牲了次要道路直行车辆的通畅性。当次要道路交通量不大或次要道路转弯交通量所占比重较大时,采用这种形式的立交并不会存在问题。当次要道路直行交通量较大,可能造成匝道拥堵时,可通过改善匝道平面线形、增加匝道车道数等方式解决。

4 结语

本文通过对各类平交口立交化改造方案的对比,给出了改进的“中”字形立交的优缺点和适用性;通过计算分析和软件模拟,讨论了该种形式立交的工程关键因素,给出其交织区长度确定方法和曲线半径、加宽值的建议;针对这类立交存在的问题给出了改善思路。该方案占地少、可充分利用旧路、以较低的工程代价实现全互通、能够较好地处理慢行交通问题,特别适用于主次分明两条道路交叉时的平交口立交化改造。□■