中国城市碳达峰趋势的聚类分析

郭芳,王灿,2 *,张诗卉

(1.清华大学环境学院,北京 100084;2.清华大学国家治理与全球治理研究院,北京 100084)

引言

2020 年9 月,中国在第七十五届联合国大会上宣布,“将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030 年前达到峰值,努力争取2060 年前实现碳中和”。随后的中央经济工作会议明确将“做好碳达峰、碳中和工作”作为2021年的重点任务之一。至此,加快落实国家碳达峰行动方案,已成为我国碳中和目标引领下推动经济高质量发展的关键任务[1]。城市是我国能源消费和温室气体排放的主要来源,贡献了全国85%的直接碳排放。与此同时,城市也是我国能效提升、能源转型和环境保护等各项政策实施的行动中心[2]。因此,城市亟须加快制定碳达峰方案,开展达峰行动,助力中国实现碳达峰与碳中和目标[3]。

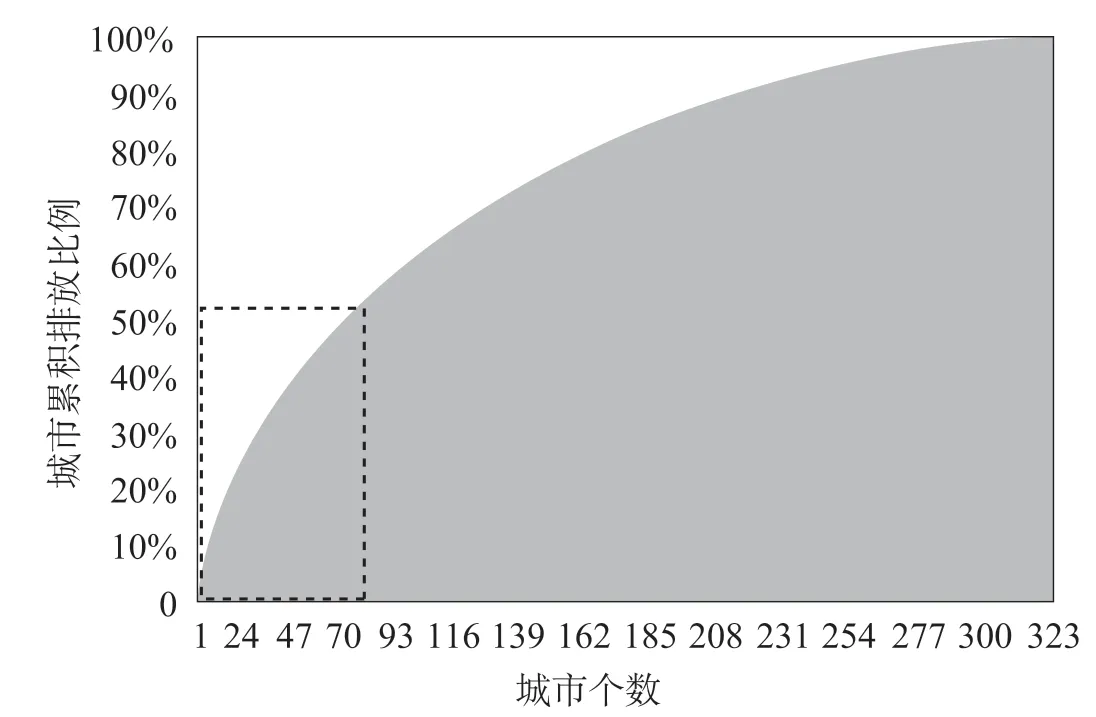

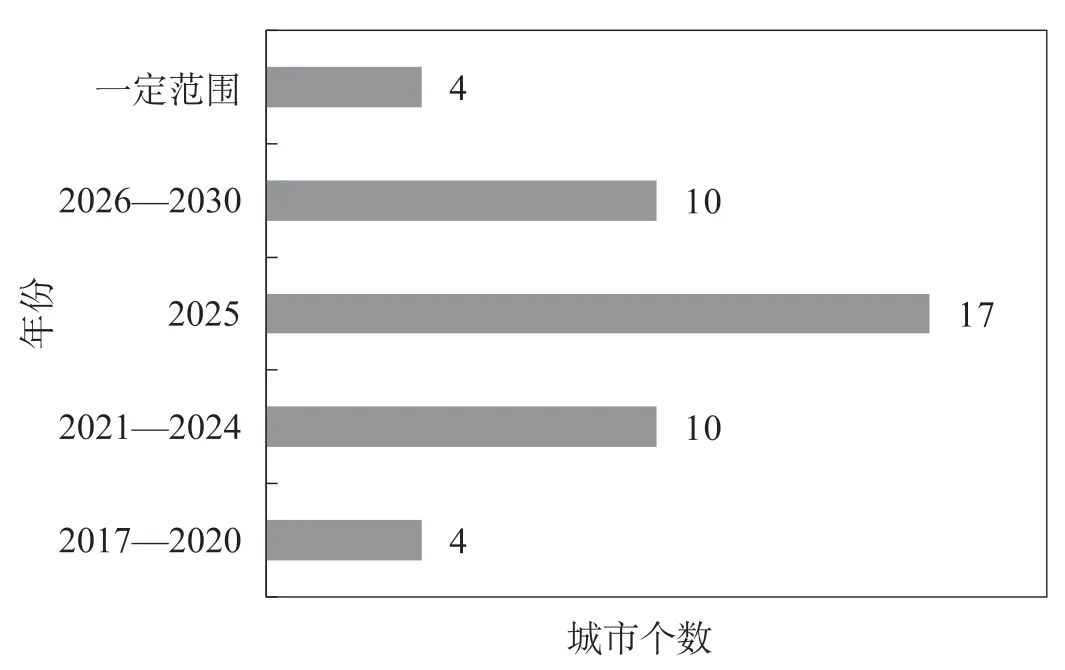

当前,由于城市的发展阶段、人口规模、资源禀赋等因素影响,我国城市碳排放特征存在显著差异。据2018 年城市碳排放数据显示,我国城市碳排放的集中度较高,碳排放排名前20%的城市贡献了全国总量的50%(图1)。由于城市化和工业化所处的发展阶段不同,我国城市的碳排放结构也存在较大差异,城市的主要排放来源,包括能源生产排放、工业排放或服务业排放等[4]并不相同。行动进展上,目前我国已有80 多个城市明确提出了达峰目标年份,其中绝大多数为低碳试点城市(图2)。城市碳达峰行动在速度、强度和质量上均存在较大差异。

考虑到我国城市碳排放特征的显著差异,城市碳达峰行动的设计和实施应差异化展开。在这一背景下,本文以我国286 个城市为样本,综合考虑影响城市排放趋势的多种静态和动态因素,运用聚类分析方法,对城市的碳达峰趋势进行了分类分析。通过深入分析我国城市达峰趋势的类型特征,为地方政府设计因地制宜的达峰路线、明确达峰目标和重点任务提供参考依据。

1 文献综述

以往的文献研究表明,城市碳排放受到社会经济、技术水平,自然地理和政策文化等多个维度的影响。这些特征不仅会影响城市边界内的排放,还会对城市上游活动排放和下游活动排放产生影响[5]。其中,社会经济因素在以往文献中讨论最为广泛。例如,城市的经济发展水平与城市化水平类似,与碳排放之间遵循环境库兹涅茨曲线理论,呈现倒U 形曲线关系[6-8]。人口规模与城市CO2排放存在一定的超线性[9]或亚线性[10,11]比例关系,意味着不同的城市发展类型。紧凑城市理论表明,人口密度增加会通过减少人均住房面积和通勤距离、改变居民出行等渠道,提升能源利用效率,从而影响城市碳排放[10,12]。技术水平方面,以往研究发现,能源强度、科研经费投入和外商资本投资(FDI)等因素会通过影响技术创新与进步和产业集群等影响城市碳排放[13-15]。自然地理方面,城市的地理位置、气候条件、交通与土地资源的空间布局和变化等,均会对城市碳排放产生影响[16-18]。例如,Zhang 等发现城市的平均降雨和平均气温会影响城市居民的家庭能耗与交通出行选择,进而影响城市碳排放[19]。Liu 等表明,紧凑型城市具有更高的排放效率,因而碳排放水平更低[20]。政策方面,Fu 等发现中国的低碳城市试点政策可以显著提高城市的碳排放效率,其作用渠道包括优化产业结构,提升能源利用效率等[21]。周迪和刘奕淳以中国273 个地级市为研究样本,发现碳排放权交易政策对于降低城市碳排放强度具有显著且持续的影响[22]。

图1 2018年我国城市累积排放比例

图2 中国城市达峰目标年份

基于上述因素,已有文献对城市进行了分类,并根据不同城市特征识别了差异化的节能减排策略。从研究方法上,一般可以分为两类:基于单一因素的分类和基于组合因素的分类。运用单一因素分类时,以往文献主要根据城市的经济发展阶段或产业结构特征加以分类。例如,Auffhammer 等将中国287个城市分为一、二、三线城市,并将其工业碳排放分解为规模效应、结构效应和技术效应,分析了不同城市3 种效应的减排贡献差异[23]。Ramaswami等依据城市的产业结构,将285 个中国城市划分为工业城市、商业城市和混合经济城市3 种类型,在此基础上分析了不同城市其人口规模、国内生产总值(GDP)与能源消耗之间的比例关系[24]。Shan等采用K 均值聚类方法,根据每个城市的能源生产、重工业、轻工业和高科技产业的工业产出份额,将中国182 个城市分为能源城市、重工业城市、轻工业城市、高科技城市、服务业城市5 类,并针对每类城市提出了具体的减排政策建议[4]。Shan 等通过计算城市经济增长与碳排放的脱钩指数,对中国294 个城市进行了分类,识别了不同城市脱钩状态的驱动因素[25]。总体来说,这类研究大多关注单一影响因素与城市碳排放的关系,忽略了其他因素对城市分类的影响。

既有文献针对组合因素进行研究时,主要借助聚类分析和分类树等机器学习算法,综合考虑城市的各类特征对城市进行分类[17,26-27]。例如,Saldivar-Sali 基于分类树模型,选取全球155 个具有代表性的城市,根据其气候条件、城市GDP、人口和人口密度,将城市的资源消耗划分为15 类,分析了不同类型城市的资源代谢差异[26]。Hu 等利用K 均值聚类算法和演化树模型将144 个国家和地区的能源结构演化趋势划分为4 种不同的类型[27]。Creutzig 等以全球274 个城市为研究对象,基于分类树模型识别影响城市能源消费特征的关键因素,包括收入水平、人口密度、油价和制热度日数(HDD)等,将城市的能源消费模式分为8 类,并给出了差异化的节能策略建议[17]。然而,这类研究主要集中在全球层面,较少关注中国城市,且仅有少数研究基于城市碳达峰视角对中国城市进行分类。此外,以往研究主要基于静态的截面指标,缺少对影响城市分类的动态因素的考虑,弱化了相关研究结论的可靠性和借鉴意义。

针对地方碳达峰行动的研究需求,在现有文献的基础上,本文选取中国286 个地级城市作为研究样本,采用K 均值聚类算法对城市的排放趋势进行了分类分析。本文的贡献在于:①从碳达峰趋势角度出发分类城市,对城市差异化推进碳达峰具有指导意义。②综合考虑了影响城市碳达峰趋势的各类因素并同时纳入动态指标。③结合蒙特卡洛模拟方法,考虑了传统的K 均值聚类算法的不确定性。

2 城市碳达峰趋势的聚类分析方法

2.1 指标选取与数据来源

考虑到数据的可得性和数据指标口径的一致性,本文的样本里没有包括港澳台地区,自治州、盟、地区和省管辖行政区等50 个地级行政区,以及海南省儋州市和西藏自治区拉萨市,最终选择中国286 个地级市作为研究对象。城市总数占全国地级行政区总数的84%①参考2018 年中华人民共和国行政区划代码http://www.mca.gov.cn/article/sj/xzqh/1980/201903/201903011447.html。。

碳达峰趋势聚类指标体系的构建,需满足科学性、系统性、可比较性、可操作性的原则[26,28]。在指标体系的构建过程中,应将影响碳排放和达峰趋势的相关因素都纳入其中。静态指标选择主要基于以往文献中识别的不同因素对城市碳排放的影响规律,用来反映不同类型城市碳排放的截面特征。而动态指标的考虑,则用于进一步帮助判断不同城市碳达峰的趋势特征。本文最终选取了6 个静态指标和4 个动态指标对中国286 个地级城市进行聚类分析。其中,静态指标包括人口、人均GDP、第二产业增加值占比、全年电力消耗量,以及建成区面积占比和人均碳排放量。具体的指标选择依据说明如下:

(1)人口。较多的人口导致能源需求较多,因此能源消费产生的碳排放也较多。本文选用城市的年末总人口来表征城市的人口规模。

(2)经济发展水平。经济发展需要能源资源的投入和使用。随着经济发展水平的变化,根据环境库兹涅茨曲线,碳排放水平会先增加后降低。本文选用人均GDP 来表示城市经济发展水平。

(3)产业结构。第二产业(尤其是高耗能产业)的化石能源燃烧是城市碳排放的重要来源,本文选用第二产业增加值占比来表征城市产业结构。

(4)能源消耗强度。能源消耗强度越大,城市碳排放越多。考虑到城市尺度相关能耗数据的匮乏,本文采用全年电力消耗量与地区生产总值的比值来表征各城市的能源消耗强度。

(5)城市化水平。城市化过程中,城市扩张会拉动住房和交通等基础设施建设,还会通过影响城市碳源碳汇水平影响城市碳排放。本文选用城市建成区面积与城市面积的比值表征不同城市的城市化水平。

(6)人均碳排放。本文选用人均碳排放表示除上述指标以外影响城市碳达峰趋势的因素。

此外,4 个动态指标包括人口、GDP 总量、建成区面积和碳排放各自的年均增长率,用来表征关键指标对城市碳达峰趋势的影响。

上述的社会经济数据主要来源于《中国城市统计年鉴》[29]。城市建成区面积数据来源于中国1985—2017 年高空间分辨率(30 米)人造不透水面逐年动态数据集[30]。2018 年城市碳排放数据来自生态环境部环境规划院发布的中国城市碳排放数据集,其数据口径为范围一排放(指发生在城市地理边界内的排放)和范围二排放(指城市地理边界内的活动消耗的调入电力和热力相关的间接排放)[5]。2005—2017 年的城市碳排放数据由县级碳排放数据整理得到[31](表1)。

2.2 聚类分析方法

聚类是进行数据挖掘的一种技术方法,在区域分类中应用广泛。聚类分析是依据给定样本特征的相似性或距离,在非监督状态下获得最优划分,最终使得组内样本相似度最大、组间样本具有高度异质性的过程。目前聚类分析的算法已经形成多种不同的分支,包括层次聚类、模糊聚类、系统聚类和K 均值聚类(也称为K-means 聚类)等[32]。本文选择研究中最为常用的K-means 聚类算法对城市的碳达峰趋势进行聚类。该算法通过迭代,将样本划分到K 个类别中,使得每个样本与其所属类的中心或均值最近,从而得到K 个层次化的类别。

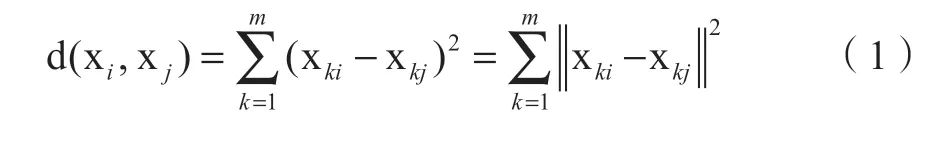

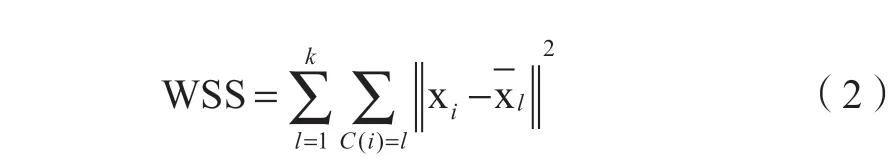

具体做法如下:首先,为了消除不同指标量纲的影响,本文对所有聚类指标进行了标准化处理,形成样本集合X={x1,x2,…,xn}。其次,随机选择K 个样本点作为初始聚类中心,随后计算每个样本到类中心的距离并将每个样本指派到距离其最近的中心类中,构成初始的聚类结果。再次,计算各类中样本的均值作为新的类中心,重复上述步骤直到收敛为止[33]。需要指出的是,本文利用欧式距离平方d(xi,xj)来表示样本之间的距离或相似度,参见式(1)。聚类算法的收敛条件或评价指标②除WSS 之外,聚类效果的评价指标还包括轮廓系数(Silhouette Coefficient)、分离度(Separation)等多个指标。为样本和其所属类的中心之间的距离总和WSS。该指标越小表示同类之间的相似性越大,聚类效果越好,参见式(2)。

表1 聚类指标选取

考虑到K-means 算法对于聚类的初始点选择,类别个数和异常值较为敏感,本文首先基于26 个聚类评价指标得到了最优的分类个数。其次采用蒙特卡洛模拟进行了1000 次初始点的随机选取,以检验聚类结果的稳健性。最后,本文选择WSS 最小的聚类过程作为最终的聚类结果。

上述基于蒙特卡洛的聚类计算过程在Python3.7.6软件中完成,具体的模型代码感兴趣的读者可以联系作者进一步获取。

3 城市碳达峰趋势的类型特征

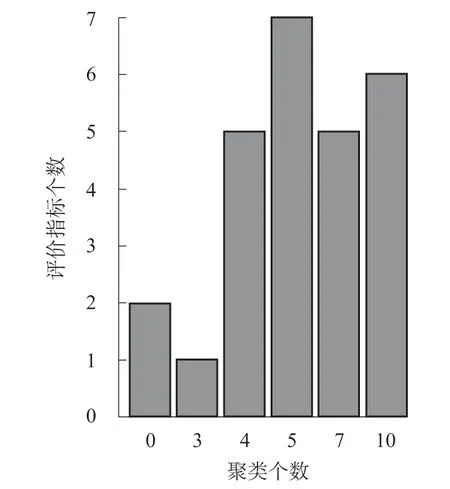

根据图3,26 个聚类评价指标中,有7 个指标推荐聚类个数为5类,有6个指标推荐聚类个数为10类。为了避免产生过于复杂的聚类,本文将聚类个数设为5 类。在此基础上,本文选择1000 次模拟中WSS 最小的聚类结果作为最优结果①因篇幅原因,计算过程没有展示,如读者需要,可联系作者进一步的了解。。

图3 聚类个数选择

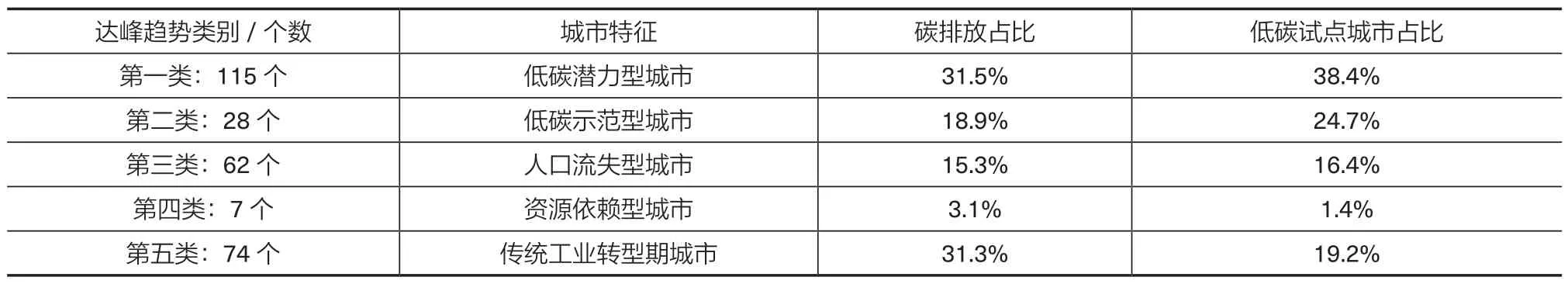

结果显示,当前中国城市的达峰趋势大致分为5类(表2)。其中,第一类可以概括为“低碳潜力型城市”,包括115 个城市,主要分布在我国中西部如湖南、贵州、云南等省份。第二类概括为“低碳示范型城市”,包括28 个地级市,以我国四大直辖市和沿海发达省份的省会(自治区首府)城市为主。第三类概括为“人口流失型城市”,包括62 个地级市,主要分布在我国东北、广西和甘肃等省份。第四类概括为“资源依赖型城市”,包括7 个地级市,主要分布在我国内蒙古和甘肃等省份。第五类概括为“传统工业转型期城市”,包括74 个地级市,主要分布在河北、山西、安徽和河南等省份。

从总体特征来看,低碳潜力型城市和传统工业转型期城市在全国碳排放总量中占比最高,分别占比31.5%和31.3%,是我国落实2030 年达峰行动的重要抓手。低碳潜力型城市和低碳示范型城市这两类是我国低碳试点城市占比最高的城市,分别占比38.4%和24.7%。

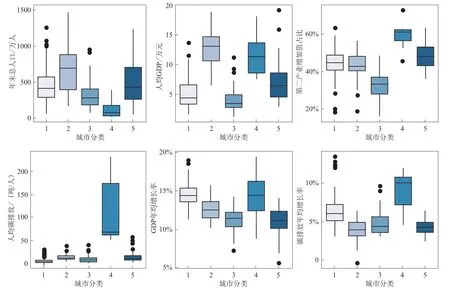

为了详细探讨不同达峰趋势类型的城市特点,我们最终选取了表1 中的6 个聚类指标:年末总人口、人均GDP、第二产业增加值占比、人均碳排放、GDP 年均增长率和碳排放年均增长率②静态指标方面,由于城市化水平,能源强度分别与经济发展水平和人均排放水平具有一定的相关性,因此未在后文分析中做详细说明。动态指标方面,为了说明不同城市的脱钩状态,后文选取了经济发展与碳排放趋势指标加以说明。,分别对5 类城市进行了分析。下面具体讨论各类城市的特点和达峰规划建议。

3.1 低碳潜力型城市

第一类城市概括为“低碳潜力型城市”,以贵阳、昆明、赣州、普洱、三亚、长沙和湘潭等城市为代表。根据图4 和表3 可以看出,该类城市当前人口规模较大,人均GDP 处于中下游水平(均值约为5.14

万元),经济发展尚处于起步阶段。第二产业占比约为44.37%,产业结构较好。人均碳排放在五类中处于最低水平。与此同时,该类城市人口增长较快,经济产值的年均增速达到14.63%,处于全国领先水平,碳排放增长也相对较快。该类城市在经济保持高速增长的同时,人均碳排放仍处于较低水平,充分体现了其以低碳产业拉动经济增长的发展模式。以贵阳市为例,该市借助独特的自然地理优势,围绕大数据产业全面建设生态文明城市,自2012 年以来经济增速连续6 年位居中国省会(自治区首府)城市第一[34],是低碳潜力型城市中的代表城市之一。

表2 碳达峰趋势的聚类结果

图4 不同达峰类型城市的特征

表3 不同达峰类型城市的指标范围

由于这类城市经济发展尚处在加速阶段,碳排放仍呈现增长趋势,二者尚未表现出脱钩迹象,预计这类城市在“十四五”期间碳排放会继续上升,并在2026—2029 年逐步达峰。建议这类城市的碳达峰目标设定为2026—2029 年。此外,由于该类城市处在工业化和城市化阶段的早期,在进行达峰规划与实施时,应规避传统的“先污染后治理”的工业化老路,以布局低碳产业体系为重点。具体措施包括:①引进创新的低碳产业技术,建立市场导向的低碳机制和鼓励发展战略性新兴产业;②城市建设应注重低碳城市规划和建筑节能改造技术的应用。

3.2 低碳示范型城市

第二类城市概括为“低碳示范型城市”,以北京、上海、天津、广州、深圳、南京、杭州等城市为代表。根据图4 和表3 可以看出,该类城市人口规模最大,经济发展水平显著高于全国平均水平(人均GDP均值达12.8 万元)。二产占比约为42.1%,产业结构以服务业为主。由于行政级别、人力资源、科技水平和管理政策等方面的领先优势,该类城市是全国重点的人口净流入城市,人口年均增长率达1.54%,经济体量大且处于稳步增长中。相对于第四类以外的城市,尽管该类城市当前人均碳排放仍相对较高,但其碳排放增长处于全国最低水平,碳排放年均增长率为3.79%。

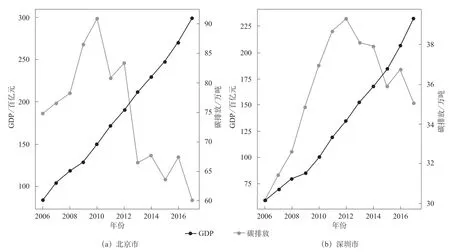

自“十一五”以来,该类城市的经济发展与碳排放已呈现脱钩趋势(如图4 的北京市和深圳市)或处于正在脱钩的阶段。预计该类城市在“十四五”期间碳排放会继续保持下降趋势,并在“十四五”初期实现碳排放达峰。建议这类城市的达峰目标设定为2020—2022 年。由于该类城市能源供应主要依靠外地调入,产业结构的低碳转型已基本完成,消费侧碳减排任务面临挑战较大,因此在实施达峰行动计划时,应大力引领消费侧低碳转型,以碳中和为目标率先探索深度脱碳路径;适当控制达峰峰值(人口规模大且人均排放较高);积极建设新型达峰示范区,为其他城市实现达峰提供模范借鉴作用。具体措施包括:①在建筑和交通等领域倡导公众低碳消费的生活方式;②加快探索市场导向的低碳机制,包括碳排放交易和碳金融等。

图5 2006-2018年北京市和深圳市GDP和CO2排放总量的变化

3.3 人口流失型城市

第三类城市概括为“人口流失型城市”,以伊春、鹤岗、抚顺、鸡西、呼和浩特、天水等城市为代表。根据图4 和表3 可以看出,该类城市最为显著的特点是人口规模较小、人口增长最为缓慢(年均增长率仅为0.14%)。大部分城市在过去十几年中都经历了持续的城市收缩,人口流失问题较为严重。由于传统产业的转型滞后或衰退,当前城市的产业结构处于工业化后期(第二产业增加值平均占比为32.49%)。此外,这类城市经济发展相对落后,且随着就业人口的流失,经济增长显著低于其他类型城市,出现放缓或收缩趋势。相较于其他几类城市,这类城市的人均碳排放相对较低且碳排放增长也较为缓慢。

当前这类城市经济和碳排放仍呈现缓慢增长趋势,因此预计这类城市在“十四五”初期碳排放会继续缓慢上升,随后在“十四五”后期达峰。建议这类城市的达峰目标设定为2023—2025 年。由于结构危机型收缩、欠发达型城市收缩和边境偏远型城市收缩现象①收缩型城市类型http://www.chinadevelopment.com.cn/zk/yw/2019/07/1539100.shtml,产业转型升级困难,就业人口流失问题严重,经济增长迟滞,因此该类城市在进行达峰规划与实施时,应重点协调低碳发展与经济增长、就业的关系。具体措施包括:①从优化城市空间布局、盘活资产设施存量的角度出发规划低碳发展;②寻找聚焦产业,淘汰落后产能,提升资源利用效率。

3.4 资源依赖型城市

第四类城市概括为“资源依赖型城市”,包括鄂尔多斯、乌海、克拉玛依、榆林、石嘴山、银川和嘉峪关市等。其中鄂尔多斯、乌海、榆林和石嘴山市是我国典型的煤炭工业基地,以煤炭产业为主导产业。克拉玛依市则是我国重要的石油城市[35],均是我国重要的能源对外供给城市。根据图4 和表3 可以看出,该类城市最为显著的特点是人口规模最小,但经济较为发达(人均GDP 达11.65 万元)。当前这类城市产业结构以第二产业为主,占比高达59.6%,经济发展保持稳定增长。由于长期以来的高耗能发展模式,该类城市的人均碳排放远高于全国平均水平(人均排放达117.7 吨),碳排放增长始终保持较快水平。

由于这类城市当前的经济发展和碳排放仍呈现缓慢增长趋势,二者尚未表现出脱钩迹象,预计这类城市碳排放会在“十四五”期间会继续上升,之后在“十五五”期间实现碳排放达峰。建议这类城市达峰目标设定为2026—2029 年。由于长期依赖能耗大、产值低的资源开采和加工行业,能源供给的低碳转型形势严峻,部分城市(如已被列为国家资源枯竭型城市的石嘴山市和乌海市)主导产业已出现萎缩,因此该类城市在进行达峰规划与实施时,应以提高资源的使用效率、构建多元化产业体系为重点。具体措施包括:①引导资源规模化、集约化开发,提高资源节约和综合利用水平;②改造提升传统资源型产业、发展绿色矿业,培育壮大接续替代产业,加快发展现代服务业[36]。

3.5 传统工业转型期城市

第五类城市概括为“传统工业转型期城市”,以邢台、邯郸、保定、包头、连云港、温州、大庆等城市为代表。该类既包括河北省和东北三省以钢铁、化工等为重点产业的大部分重工业城市,也包括长江三角洲以纺织、服装和电子为重点产业的部分轻工业城市。根据图4 和表3 可以看出,该类城市的显著特点是人口规模较大,当前经济发展均处于全国中上游水平。产业结构较重(占比48.28%),经济发展依赖于传统工业,直接导致了这类城市人均碳排放相对较高。这些城市经济发展仍处于上升期,尽管产业结构调整一定程度上制约了经济的高速增长,但取得了初步的碳减排效果,碳排放增长相对较缓。

鉴于该类城市目前碳排放与经济增长尚未表现出脱钩迹象,产业结构仍具有较大的调整和转型空间,预计其碳排放在“十四五”和“十五五”期间仍会保持上升趋势,建议这类城市达峰目标设定为2030 年。由于该类城市处于工业化发展的后期,产业结构布局已经基本形成,在进行达峰规划与实施时,应积极运用低碳技术改造和提升传统产业,淘汰落后产能。具体包括:①有效利用低碳产业技术和循环利用技术;②引导产业结构向低碳的战略新兴产业,如高端装备制造、新材料和现代服务业进行转型。

4 结论

城市是实现我国碳达峰和碳中和目标的关键。受社会经济、技术水平、自然地理和政策文化等多个维度的影响,我国不同城市的碳排放在总量、结构和达峰行动的进展上存在较大差距。在这一背景下,城市碳达峰行动的设计和实施需要差异化展开。这一任务的重要前提是深入认识我国城市碳排放达峰趋势的类型特征。本文运用聚类分析方法,对我国286 个样本城市的碳达峰趋势进行了分类分析,为不同类型城市的达峰目标设计和行动重点提供了科学建议。

从碳排放达峰的趋势来看,中国城市可以划分为5 种类型:低碳潜力型城市、低碳示范型城市、人口流失型城市、资源依赖型城市和传统工业转型期城市。城市的达峰方案设计根据其达峰趋势类型应侧重于不同的规划重点:对于经济增长迅速且产业结构还未形成重工业路径依赖的城市,应规划建立低碳产业体系,发展创新型绿色经济;对于供给侧改革卓有成效,产业结构低碳转型进度领先的城市,应加快探索碳中和路径,建设新型达峰示范区,引导消费侧低碳转型;对于人口流失、经济下行压力大的城市,应协调低碳发展与经济增长、就业的关系;对于资源依赖,且面临一定增长困境的城市,应提高资源的使用效率,构建多元化产业体系;对于依赖传统工业,处于产业结构转型期的城市,应积极运用低碳技术改造和提升传统产业,加快淘汰落后产能。