在改造中自觉创新

——郭味蕖农具题材花鸟画创作

□ 李 莎

一、身份建构与认同——郭味蕖新时代花鸟画观的形成

毛泽东在《延安文艺座谈会上的讲话》中提出对知识分子和文艺进行改造①,要求美术家深入生活,改造思想。1949年7月举行的第一次文代会,进一步明确了毛泽东的文艺思想。从意识形态理论的发展角度看,毛泽东文艺思想是对马克思和列宁意识形态理论的继承和发展②,并建构起新中国的意识形态理论,将意识形态的社会改造手段和效果推向深入。在思想改造的同时,各种美术门类也面临被“改造”的命运。传统的中国画能否适应并实现这一意识形态的要求,成为当时中国画家不能回避的问题。

郭味蕖 兰州黄河水车 36.5×42cm 纸本设色 1961年

郭味蕖正是在经历了新中国意识形态的改造之后,身份和思想都发生了改变,并逐渐形成适应新时代需求的花鸟画观念。

郭味蕖出生于潍坊名门望族,其祖上曾与郑板桥交往甚密,存世至今的“郭家园”③匾额便出自郑板桥笔下。后来郭味蕖又与金石收藏大家陈介祺的孙女联姻,继承了陈介祺大量的金石收藏和拓片。“七七事变”后郭味蕖返回潍坊。家乡沦陷后,蓄须明志,隐迹于书画,倾情致力于中国传统绘画的创作和研究。随着时代的发展,郭味蕖的身份也随之发生变化,从旧文人身份向新中国知识分子身份转变。而促使其身份发生转变源自两方面:一是内因,即郭味蕖追求进步之心和强烈的爱国之情。出生于1908年的郭味蕖,上小学所接受的便是新式教育。后来学习西画,在大学时期涉猎马列书籍,与共产党人交往,并积极参加抗日爱国宣传活动。二是外因,即新中国意识形态对知识分子的改造。据资料记载,郭味蕖大概经历过三次改造:第一次是在新中国成立之前,郭味蕖便已开始自我批判和自我教育。1948年,潍坊刚解放时,他曾听姚仲明介绍过延安文艺座谈会的情况,对毛泽东的文艺思想有所了解,对延安知识分子改造的情况或亦有所了解。因此,在土改前夕,当臧均宇④向他说起潍坊马上要实行土地改革,并向他宣传党的政策——“知识分子要被改造,党的政策是对知识分子更要爱护”⑤时,郭味蕖第二天就把家中剩有的全部土地文契送到了市政府。从这一举动中,我们看到郭味蕖对新中国成立的欢迎和对党政策方针的拥护,也看到了他的自我批判和自我改造。第二次改造是在1952年至1953年,郭味蕖调至中央美术学院工作,积极加强政治学习,特别是对解放区文艺理论和延安文艺座谈会讲话的学习。他用新的文艺思想整理历史文献资料,深入学习毛主席著作《矛盾论》和《实践论》,从思想认识上改造自己。1954年,郭味蕖由吴作人介绍加入中国美术家协会⑥,还参加了两次比较重要的大展,并在展览讨论会上发言。第三次改造始自1958年,尤其是1960年郭味蕖由徐悲鸿纪念馆重新调回中央美术学院中国画系任教后至文革前。此时新中国意识形态对知识分子的思想改造方式与1949至1958年不同,主要体现在下乡劳动和社教运动等方面。郭味蕖通过下乡和参加劳动,更为广泛和深入地接触到农民的生产和生活。在内、外因相互作用之下,完成了由旧文人向新中国知识分子的转变。

知识分子思想改造使郭味蕖学习了马列主义、毛泽东思想、新中国文艺政策,从而建立了新的世界观和人生观。而下乡实习和社教、四清等改造方式,又促使郭味蕖用阶级分析的方法来看待和处理画面,突出主次。

自1955年5月开始,文艺界对山水、花鸟画有无存在的必要产生更为广泛的怀疑和议论。1958年末,文艺界开始讨论山水、花鸟画与“百花齐放、百家争鸣”方针的关系问题。从历史上看,1958年这次关于“花鸟画要不要”问题的争论,很快就因为1959年“文艺十条”的提出而变得更为激烈和尖锐。1959年,有人开始怀疑花鸟画有没有阶级性的问题,其现实依据是当时山水、花鸟画创作所出现的一些突出问题,如有的花鸟画硬与政治结合,在画面上写上一些政治标语口号;有的山水、花鸟画存在东拼西凑和抄袭模仿的倾向;有的存在内容与形式的矛盾;有的山水、花鸟画缺乏地方特点等⑦。应该说当时人们还主要是针对花鸟画创作当中出现的一系列问题,从花鸟画创作的内部展开讨论。这些问题的提出和解决,都是围绕着“山水、花鸟画怎样为政治服务”这一意识形态的要求展开的。

郭味蕖 饯春风味 90×45cm 纸本设色 1958年

这次关于花鸟画阶级性颇为正式的学术讨论始自何溶《山水、花鸟与百花齐放》的文章,公开发表于《美术》1959年第2期。此后直到1961年,“关于花鸟画有没有阶级性的问题”在各地以不同形式、不间断地展开激烈讨论。《美术》1961年2月号上曾发表了一篇对“花鸟画阶级性讨论”的总结文章,即《关于山水、花鸟画问题的讨论》。文中涉及应该站在什么立场、用什么阶级观点、什么标准来看待事物的问题的讨论。在承认花鸟画有阶级性的阵营中,很多人还争论了哪些传统遗产可以继承、哪些不能继承的问题。

对于花鸟画的阶级性问题,郭味蕖也曾多次表达自己的见解,如在1959年他发表言论认为,进行花鸟画的推陈出新首先应该好好研究花鸟画的功能性,在重视花鸟画阶级性的影响下,深入生活,把自己的思想、情感和群众打成一片,在现实中取材,破旧立新,以适应新的时代需要⑧。

“关于花鸟画阶级性”的争论,是运用“阶级分析法”看待事物和分析问题所产生的必然结果。即中国画不管是人物画、山水画还是花鸟画,必然向着越来越革命、越来越具有社会主义性质、越来越使其成为新中国社会主义象征的逻辑向前推进,并且这一讨论促进了花鸟画向典型化、人格化、社会化发展的进程。所以,郭味蕖花鸟画中的农具题材已经不是单纯的农具,而是具有了重农、歌颂劳动的象征意义。

二、对意识形态的物化——郭味蕖农具题材花鸟画创作

自1958年至1966年,郭味蕖持续创作了19件农具题材花鸟画作品。从象征寓意上来看,表现和歌颂丰收的有8件,歌颂劳动的有7件,表现劳动人民生活的有4件。结合郭味蕖花鸟画创作过程来看,这批作品属于其创作盛期的重要作品。该题材的创作与郭味蕖对“劳动光荣”思想的重视分不开,与“文艺为人民服务,为工农兵服务”的毛泽东文艺思想分不开,与中国画改造的思潮分不开,与“向五亿农民学习”“千万不要忘记阶级斗争”相关联,与在下乡和社教中的写生和实践分不开,与郭味蕖对中国画传统的继承和发展分不开。可以说,这批农具题材花鸟画作品是郭味蕖在新中国意识形态和党的文艺政策引领下进行的创新之作,也是一种对意识形态的物化。

郭味蕖农具题材花鸟画,表明他对新中国意识形态的认识和理解颇为深刻,并用其指导自己的花鸟画创作,歌颂和表现农民的劳动生活。《饯春风味》(1958年)是郭味蕖创作的第一件农具题材花鸟画,画面内容由蔬菜(白菜、蘑菇、竹笋)和提篮组成。《香满街头》(1958年)表现了浙兰上市甚盛、花香满街头的场面。这两件作品都以表现丰收为主题,画面选取劳动成果和劳动工具相组合的方式进行构思和创作。其不同之处在于,前者重点描绘劳动人民的可食之物(蔬菜),后者着重刻画了劳动人民十分熟悉和喜爱的鲜花(浙兰)。提篮和筐子作为劳动成果的盛载之物出现,亦有重农和颂农的寓意。这些意象之间有主有次,蔬菜或鲜花是主要表现对象,提篮或筐子是次要表现对象,辅助和衬托蔬菜或花卉的丰盛。

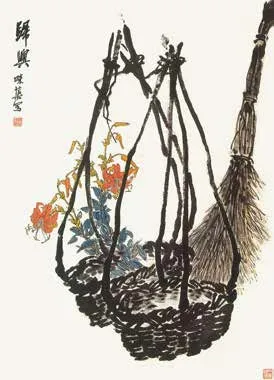

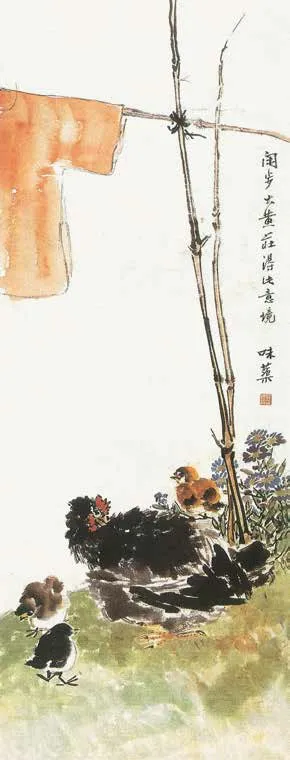

郭味蕖农具题材花鸟画还表现出农民生活或生产的意境。如《兰州黄河水车》(1961年)中的水车、《以农器谱传吾子孙》(1961年)、《秋熟》(1964年)、《午梦》(1963年)、《银锄》(1963年)、《麦收时节》(1963年)、《山乡一角》(1962年)等均是在陈家台村实习后所画。《以农器谱传吾子孙》表现了农器的庄重厚实,以期将“劳动”光荣的观念传给子孙后代;《归兴》、《银锄》、《山乡一角》、《麦收时节》等,运用花鸟画与人物画(人物被表现劳动人民境况的农具所替代)相结合的手法,表现劳动场景。如果说前者还是着重于向齐白石作品中的“人民气息”靠拢的话,后者则更多的是郭味蕖在劳动实习后的所见、所想、所感。在参加劳动、深入生活的过程中,郭味蕖注入自己对时代的要求、对艺术规律的综合性思考和判断,通过思想和认识上的变化表现新题材、创作新作品。正如他在诗中所写:“麦收时节归来晚,山灯花放满背香。”正因为经常带学生到农村去劳动、写生,才画出《麦忙时节》《田园丰熟》《阖彼南亩》等这些带着露滴的瓜果、籽实饱满的稻禾、散着泥土芳香的农具。农人劳作之余那种闲情逸致,在他的笔下亦被自然地流露和表现。

郭味蕖 山乡一角 133×94cm 纸本设色 1963年

郭味蕖 麦收时节 152×92cm 纸本设色 1963年

郭味蕖 午梦 132×88cm 纸本设色 1963年

新中国成立之初,山水画和花鸟画的价值基本上是被否定的。李桦在《改造中国画的基本问题》(1950年)一文中提到:绘画应表现“人”,山水、花鸟画不能表现人,所以没有了发展⑨。徐悲鸿也说山水画虽然历史成就很大,但无法为现实服务,无法教育民众⑩。1953年,第二次文代会提出“社会主义现实主义”的文艺创作方针,山水画、花鸟画的创作有了更加明确的指导思想。艾青提倡到野外写生,画真山真水的“新国画”。1955年,周扬在中国美术家协会理事会第二次全体会议上的报告中,进一步肯定了国画家的写生活动,认为避免了模仿风气。从生活中发现美,进行中国画改造,是新时代和人民所需要的。郭味蕖于1953年开始花鸟画写生实践,并在1957年召开的一次北京座谈会上提出“很多国画家因为工作岗位的原因,不能去进行大规模的写生活动,这对他们的中国画改造是有影响的”。在写生的基础上,郭味蕖自觉用构图理论、构成规律等艺术自律的因素进行花鸟画创作。他以洗练的线条、纯熟的手法,再现了日常生活中这些最普通的东西,并且从新的生活中发现了古人没有的诗情画意。他画《麦忙时节》,表现“麦忙时节归来晚、山灯花放满背香”的意境;画《午梦》,表现豆荚花下酣睡入梦的两只肥猪的意趣;他把零散物体分成形状各异的几组构成了《秋熟》一画——左面的筐、罐和农具尽量密集,形成整体,右边的筐与其虚实相应,两组之间利用山丹花、西红柿等零散物品进行巧妙连接,使画面既丰富又单纯。因此,写生与郭味蕖农具题材花鸟画创作主题的突出、画面构图的形成等都有很大的关系。

1956年,在“双百方针”的指引下,注重中国画形式语言的优秀传统,成为这一时期花鸟画创作所要完成的目标。花鸟画的评价标准更为宽泛,除了与人民生活相关的作品之外,展现中国绘画优秀传统的作品也得到认同。在这种情况之下,花鸟画创作进入一个新的阶段。于非闇在1956年以传统工笔重彩的手法创作《玉兰黄鹂》,1957年又与陈半丁等8人运用中国传统花鸟画的形式语言合作《松柏长春图》,广受好评,可见这一创作方式符合当时的国家意识形态要求。郭味蕖以马列主义的历史观分析研究、继承发展中国优秀传统,经历从自发到自觉的认识过程,加快了花鸟画变革的步伐。他从内容到形式、从构图到笔墨、从线条到色彩都进行了推陈出新。一是从为何将农具入画这一点来说,他找到了古人所作的《岁朝图》、《清供图》、博古图,以及吉金瑞花图等将器物入画的例证。他在农具题材的花鸟画中不仅加入了筐、罐、瓶、盆等,更重要的是他将铁锹、锄头、筢子、扫帚等写入画面,从而扩大了传统花鸟画的取材范围。二是借用传统的《岁朝图》、《清供图》、博古图,以及吉金瑞花图等表现祝颂的寓意,并通过主次对比,笔墨、色彩的变化等,实现以农具题材歌颂丰收和劳动,赞美劳动人民新生活的目的和意义。

郭味蕖 秋熟 134×111cm 纸本设色 1964年

郭味蕖 以农器谱传吾子孙 128×70c m 纸本设色1961年

郭味蕖 香满街头 90×45c m 纸本设色1958年

郭味蕖 家园风味 100×44cm 纸本设色1957年

郭味蕖 田园丰熟 138×91cm 纸本设色 1964年

郭味蕖 归兴 138×98cm 纸本设色 1962年

郭味蕖 银锄 136×99cm 纸本设色 1963年

通过对比《农家院落》(1956年)、《家园风味》(1957年)、《饯春风味》(1958年)这三件作品,我们发现郭味蕖在写生蔬果的同时,又有一种对传统逐渐化用的现象。在《农家院落》(1956年)这幅作品中,三个用布条绑好的竹竿、竹竿上面晾晒的粗布衣服,以及支起的竹竿底下悠闲漫步的鸡妈妈和鸡宝宝,足以让我们联想到农家一角的恬静与闲适;如果说此时的作品受意识形态影响很大的话,《家园风味》(1957年)、《饯春风味》(1958年)则是传统花鸟画意味更为浓厚,且将意识形态的影响内隐其中,显示较强的传统功力。应该说,这得益于从1956年开始的“百花齐放,百家争鸣”文艺方针对传统的重视。

三、在新中国意识形态与花鸟画创作之间的选择和自觉

郭味蕖农具题材花鸟画之所以能够出现,助力之一便是郭味蕖所经历的思想改造。这使他获得了新思想、新感情、新眼光,有了歌颂和表现祖国大好河山和新社会、新生活的热情。新思想、新感情,生发出新意境和新题材,进而带来形式、风格和技法上的变化,这是十七年中国画改造的一个发展轨迹,也是郭味蕖农具题材花鸟画创作的特点之一。

郭味蕖将农具题材融入花鸟画创作,说明郭味蕖非常重视农业生产和农民生活,而这也符合国家文艺政策对艺术家要表现农业生产、表现农民生活的要求。在这一主题要求下,郭味蕖下乡实习,深入农业生产,体验农民生活,对农具进行了写生。下乡实习归来以后,他重新用传统笔墨技法整理写生稿,最后创作出了《银锄》《归兴》等一系列花鸟画作品。从中我们能清楚地看到郭味蕖农具题材花鸟画是在新中国意识形态的要求下出现的,其创作经历了“三个步骤”,即先有主题,再写生,最后结合写生和传统笔墨技法进行创作。

郭味蕖花鸟画中的农具题材产生的原因之二是他对新形式、新风格和新技法的追求。因为对于新中国花鸟画的创新来说,郭味蕖光有热情、激情和勇气是远远不够的,他必须要有一套能够用来表现这些大好河山和美好社会、美好生活的新方法。对于表现形式和技法的获得,“写生”和“临摹”在其中起了很大的作用。郭味蕖的花鸟画教学被概括为“三位一体”(写生-临摹-创作),这是他花鸟画创新的总结和实践,所谓的教学相长或为此意。“到名山大川中去,看到祖国的大好河山,爱国之心,油然而起,有一股激情,想去表现它。前人画法,不是尽善尽美,有些草创未备,有些根本是空白点。时代在前进,审美感情也随着时代有所不同,古人之所爱,不一定为今人所爱,加之每个人也有独特的爱好,从这些爱好出发,每每觉到传统技法有所不足,或格不相入,从而要求填补它,改变它,发展它,这是山水画创新的第二动力。”虽然这里说的是山水画的创新途径,但是同样适合于花鸟画的创新。郭味蕖正是在传统的基础上推陈出新的。■

郭味蕖 霜红时节 137×98cm 纸本设色 1965年

郭味蕖 农家院落 106×42cm 纸本设色 1956年

注释:

①《新中国美术史》中邹跃进提到“改造”这个问题的时候,是这样下的定义:“什么是改造呢?就是熟悉工人,就是熟悉农民,要了解他们,并且要把思想感情和工农兵大众的思想感情打成一片。”这是邹跃进在考察了毛泽东的阶级分析法以后做出的判断。邹跃进认为毛泽东的阶级分析方法同时还是一种价值判断,使劳苦农民和工人的政治地位和社会地位得到提高。这也影响到毛泽东的文艺观,而毛泽东的文艺思想对毛泽东时代美术具有十分重要的指导意义。

②马克思使意识形态概念发生了革命性转向,一方面探索意识形态的真假认识,另一方面注重意识形态的社会改造效果。列宁为配合无产阶级专政,将意识形态纳入新社会制度的建设之中。

③“郭家园”曾被郑板桥称之为“甲第云连尚书府,带宅园林太守家”。

④此时,姚仲明调任济南市市长,臧均宇担任潍坊市市长。

⑤《画家·学者郭味蕖纪年》,人民美术出版社,2008年3月,第112页。

⑥应该说吴作人是郭味蕖在美院工作过程中帮助较大的领导和朋友。1954年,吴作人推荐郭味蕖加入中国美术家协会。能够加入这个组织,可以说对郭味蕖之后的发展是十分有帮助的。从此,他又开始进入美术创作界的中心。后来郭味蕖还参加了第二届美术展览会和第二届国画展览会。也是在这个时候,郭味蕖才开始在美术界崭露头角。1956年,就任徐悲鸿纪念馆馆长的吴作人又推荐郭味蕖到徐悲鸿纪念馆主持建馆工作。虽说到徐悲鸿纪念馆后郭味蕖仍然没有教学,但是他已经有时间深入进行中国画的理论研究和艺术探索实践了。郭怡孮提到,吴作人对郭味蕖的花鸟画传统功底很欣赏,曾请郭味蕖教其妻子肖淑芳花鸟画。

⑦关和璋《山水花鸟画怎样为政治服务》,载《中国画》1959年第9期,第20页。

⑧郭味蕖《谈花鸟画创作》,载1959年4月20日《人民日报》。

⑨沈鹏、陈履生编《美术论集》第四辑,人民美术出版社,1986年,第86页。

⑩徐悲鸿《漫谈山水画》,《新建设》1950年第1卷第12期。转引自王震、徐伯阳编《徐悲鸿艺术文集》,宁夏人民出版社,1994年12月。