逆冲断褶带大断层下盘层间褶皱特征及油气成藏

——以库车克拉苏构造带和龙门山构造带北段油气勘探为例

梁顺军,段 杰,彭业君,邓绍强,王中海,吴育林,游李伟,杜均国,孙 甫,龚富华

(1.中国石油东方地球物理勘探公司西南物探研究院,四川 成都 610213;2.中国石油东方地球物理勘探公司西南物探分公司,四川 成都 610213)

20世纪80年代以来,四川盆地周边逆冲断褶带龙门山、米苍山-大巴山前缘及川东高陡构造,新疆天山北缘、南缘,昆仑山前缘,青海祁连山西北缘等进行大规模油气勘探,取得了油气勘探发现,但发现油气藏规模的大小、数量及勘探开发可持续时间大相径庭,具有规模性的持续性的大发现为数不多,目前只有库车前陆盆地克拉苏构造带克深①号断层下盘白垩系层间褶皱和龙门山构造北段龙深①号断层下盘栖霞组层间褶皱,发现了大中型气田和气田群[1-6]。其共同特点是具有5个区域性:1)区域性的大型层间褶皱构造圈闭;2)区域性膏盐层盖层;3)区域性裂缝-孔隙型储层;4)区域性的生油层;5)区域性的保存条件。

国内石油风险探井成效表明[7-14],当冲断褶皱带局部构造圈闭所在区域地质背景具备这五个要素时,一口探井油气发现后,会带来后续区域性勘探开发的大好局面。例如,1998 年,库车KL2 井在白垩系获得油气发现,带来了库车浅层滑脱断层下盘盐下“锅底背斜型”克拉2 气田、大北1 气田、大北3 气田、迪那2 气田的发现;2008 年,库车KS2 井白垩系获油气发现带来了克深①号断层下盘白垩系博孜-克深区带整体含气,众多的局部构造圈闭成为大中型气田;2011 年,龙门山北段ST1 井获得油气发现,带来了龙深①号断层下盘栖霞组白云岩双鱼石构造区带整体成藏。

而冲断褶皱带局部构造所在区域地质背景不具备这五个要素时,一口探井油气发现后,其油气田(藏)发现仅是低效的、零星的或局部的,不具有区域性和可持续勘探开发的特征,如准南GT1 井,昆仑山前KD1 井,南天山西段AK1 井,库车秋里塔格构造带ZQ1井和YN2井、乌什凹陷WC1井和SM1井等油气发现井。解剖和分析库车克拉苏构造带和龙门山构造带北段层间褶皱油气勘探成功范例,对其他地区逆冲断褶带油气勘探,具有一定借鉴和指导作用。

1 层间褶皱构造变形特征

1.1 区域沉积特征与软硬地层组合

1.1.1 克拉苏构造带

克拉苏构造带位于库车前陆盆地中部(图1)。受印支运动和古生界古前陆盆地影响,库车前陆盆地第四系、新近系、古近系及中生界地层基本齐全,主要为陆相沉积[1-2]。

图1 库车前陆盆地克拉苏构造带区域位置

影响克拉苏构造带逆冲断褶带纵向变异主要因素是区域滑脱层第1弱岩组下白垩统舒善河组—下侏罗统阳霞组泥页岩及煤层(表1、图2),厚度800~2 200 m;第2 弱岩组古近系库姆格列木组厚层膏盐岩、膏质泥岩,厚度200~1 800 m。其中,第1 弱岩组控制了第2 强岩组下白垩统巴什基奇克组+巴西改组和第1 强岩组下侏罗统阿合组—三叠系构造形态;第2 弱岩组控制了第3 强岩组第四系—古近系苏维依组形态;特别是第1、2 弱岩组共同控制了第2强岩组构造形态。

图2 库车克拉苏构造带典型剖面(位置见图1)

表1 克拉苏构造带地层强弱岩组划分及构造特征

1.1.2 龙门山构造带北段

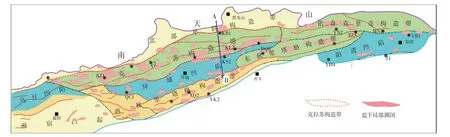

龙门山构造带北段位于川西凹陷东北段(图3)。因受桐湾运动和加里东古隆起运动影响,川西龙门山逆冲断褶带北段中生界、古生界和震旦系地层基本齐全[3-5]。

图3 龙门山构造带北段区域位置

影响龙门山逆冲断褶带纵向变异的因素主要是区域滑脱层第1 弱岩组下寒武统泥页岩和第2 弱岩组下三叠统膏盐岩(表2、图4)。龙门山构造带北段下三叠统嘉陵江组二段—五段为典型的海相泻湖沉积,膏盐、膏质云盐及盐岩,累计钻厚300~500 m。因受绵阳-安岳-泸州裂陷槽控制,龙门山逆冲断褶带北段志留系—下寒武统泥页岩厚度大,为700~1 800 m。其中第1 弱岩组控制了第1、2 强岩组嘉一段—泥盆系和震旦系构造形态,第2 弱岩组控制了第3 强岩组白垩系—中三叠统构造形态,特别是第1,2 弱岩组共同控制了第2 强岩组构造形态。

表2 龙门山构造带北段地层强弱岩组划分及构造特征

1.2 层间褶皱分布

盆地周缘逆冲断褶带的次一级构造带划分,因学术观点、构造特征差异,有多种划分方式,最常见的划分为“后山带-前山带-前峰带-山前带-前陆凹陷”5个亚带构造模式[5、15]。作者从油气勘探实际需求出发,依据地面构造特征和纵向变异,认为克拉苏构造带和龙门山构造带北段构造特征均有很大相似性和可比性,可划分为4个区带,即地面推覆叠瓦区、地面高陡-倒转背斜区、山前潜伏背斜区及凹陷潜伏背斜区(图3、图4)。

图4 龙门山构造带北段典型剖面(位置见图2)

层间褶皱是潜伏背斜的特殊类型[16]。纵向上,层间褶皱一般位于逆冲大断层下盘(图3、图4),分布在山前潜伏背斜区及凹陷潜伏背斜区,克拉苏构造带克深①号断层下盘白垩系,龙门山构造带北段龙深①号断层下盘二叠系,分别发育大量层间褶皱。层间褶皱型潜伏背斜在平面上与断层走向和地面背斜轴线平行,成排成带分布,彼此独立的多个局部潜伏背斜呈正鞍或斜鞍相接,串珠状展布(图1、图2),为油田探井部署提供了十分丰富的局部构造圈闭。

1.3 层间褶皱形成机理

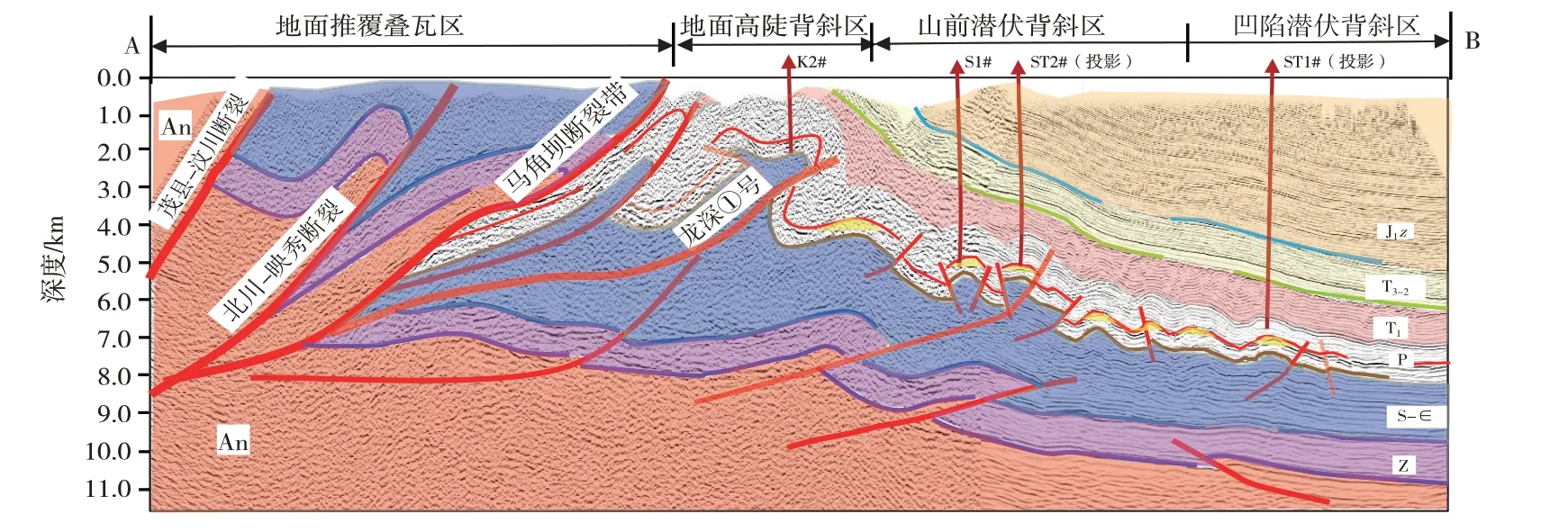

关于前陆盆地或盆周逆冲断褶带形成机理和演化,已有大量的文献做了描述[17-18],也不是作者探讨的对象。本篇以龙门山构造带北段为例,只探讨与逆冲断褶带油气成藏有关的层间褶皱形成机理,与以下三种构造作用有密切关系。

1.3.1 压扁作用

前人用压扁作用解释纵弯褶皱中层间褶皱的形成机制。在厚层韧性(塑性)岩层(如泥岩、膏盐层)夹薄层强硬岩层(如砂岩、灰岩或白云岩)组成的岩系(图5a⑴)受到侧向顺层挤压尚未发生褶皱时,岩系先整体平行主压应力方向压缩,垂直主压应力方向伸长使厚度略增(图5a⑵);在持续挤压下,韧性厚岩层继续压缩,而其间的薄层强岩层则形成一系列褶皱以适应压缩;随着整个岩系在纵弯褶皱作用下形成大型主褶皱,这时强硬薄岩层中的褶皱整体地也随主褶皱而弯曲,这些褶皱在枢纽部位仍保持对称式(M型),在两翼则变为不对称褶皱(左翼为Z型,右翼为S型)(图5a⑶)。

图5 龙门山构造带北段层间褶皱形成机理三种模式

龙门山构造带北段,过ST2井地震剖面上,夹持于下寒武统泥页岩和下三叠统膏盐层塑性层之间的嘉一段—泥盆系灰岩、白云岩脆性层褶皱发育,构成了金子山潜伏背斜带,而浅层白垩系-须家河组强岩层形成了河湾场和射箭河高丘状背斜(图5b)。

1.3.2 剪切作用

当两个强硬岩层之间夹有层理发育的韧性岩层(含有硬岩层)时,岩层发生纵弯褶皱作用,则会在层间滑动的剪切力偶的作用下,在韧性的薄岩层中产生层间褶皱。位于主褶皱的翼部,这些层间褶皱为不对称褶皱, 层间褶皱的轴面与它们上、下相邻的强硬岩层面所夹锐角的方向,指示其相邻岩层的相对滑动方向。

龙门山构造带北段,受上覆白垩系-须家河组强岩层和下伏震旦系强岩层滑移影响,夹持于上下塑性地层之间,嘉一段-泥盆系灰岩、白云岩脆性岩层受到剪切力作用,产生层间不对称褶皱,构成双鱼石潜伏背斜带,而浅层白垩系-须家河组强岩层为滑脱单斜地层(图5c)。

1.3.3 重力作用

在盆周边缘山前带,因地层陡峭,塑性岩层由于受重力作用和层间差异流动影响,塑性岩层所夹的脆性岩层可形成层间褶皱,层间褶皱的轴面与主褶皱翼部的锐夹角方向,指向两翼岩层的倾斜方向。龙门山与米仓山转折端冲断带因基底隆起(图5d),地层变陡峭。

受重力作用影响,嘉一段-奥陶系脆性地层沿着上、下滑脱层而滑动,发生层间不对称褶皱,构成池溪潜伏背斜带。

在国内外强烈挤压变形区地面露头,无论是沉积岩还是变质岩,都可以见到小型层间褶皱,为考察和认识层间褶皱构造特征、形成机理提供了良好的条件(图6)。

图6 地面露头小型层间褶皱

2 层间褶皱油气成藏特征

2.1 匹配良好的区域性生储盖组合

库车前陆盆地发育三叠系和侏罗系两套区域性展布烃源层,凹陷中心生烃强度高达(800~1 200)×104t/km2(图7a)。

广泛发育白垩系扇三角洲和辫状河三角洲砂体,属于裂缝-孔隙性储层,储集空间广阔;发育新生界区域性展布膏盐岩(图7b),厚度200~1 800 m,封盖条件优越[1-2]。

图7 克拉苏构造带新生界膏盐厚度与侏罗系+三叠系生烃强度

龙门山构造带北段位于绵阳-安岳-泸州裂陷槽北西段[4-5],其北西段发育一套主要烃源层下寒武统邛竹寺组+麦地坪组黑色泥页岩,生气强度高达(60~140)×108m3/km2(图8a)。

图8 龙门山构造带北段下三叠统盐层厚度与下寒武统生烃强度

发育三套次级源层震旦系陡山沱组、下志留统龙马溪组泥页岩与二叠系龙潭组煤系地层,油气资源充足;发育二叠系栖霞组颗粒滩裂缝-孔隙性白云岩,储集空间大;发育下三叠统嘉陵江组区域性展布膏盐岩(图8b),厚度为300~500 m,封盖条件良好[3]。

2.2 良好的运移及保存条件

强烈挤压断褶区烃源岩生成的油气没有发生大规模水平运移,以垂向运移为主,传输距离短,通过裂缝和断层直接迁移到储集层被盖层封堵。例如,龙门山北段的双鱼石和金子山潜伏背斜带中二叠统断裂发育,向下深入到志留系—寒武系,所生成的油气沿断裂向上直接运移到茅口组和栖霞组,被下三叠统膏盐层封堵。

2.2.1 膏岩层封堵能力

据文献[19]中的膏岩层封堵能力模拟实验,膏盐岩的封堵能力是随埋深变化和断层发育程度变化,纵向上埋深小于2 600 m,膏盐岩表现为脆性,受力易破裂,特别是强烈挤压断褶区(图9);纵向上埋深大于3 500 m,膏盐岩表现为塑性,受力易流变,封盖能力强。龙门山构造带北段逆冲断褶带嘉二段-嘉五段膏盐层厚300~500 m,作为茅口组栖霞组区域盖层,双鱼石潜伏背斜大气区,膏盐层埋深大于3 800 m,下三叠统塑性盐岩封堵能力强;而河湾场地面背斜茅口组-栖霞组气藏,下三叠统膏盐层埋深小于2 200 m,脆性增加封堵能力减弱,为低效泄压气藏;而海棠铺-天井山-矿山梁地面构造带地面断层发育,下三叠统盐岩层剥蚀,已丧失了油气成藏的可能性,而地面油苗十分丰富,举世闻名[16]。

图9 龙门山构造带北段下三叠统膏盐岩脆-塑转换模式(参考文献[19],有改动)

2.2.2 地表水活跃度及地层水矿化度分布特征

地层水性质是反映地下水动力条件的重要指标,研究地层水性质对于分析油气保存条件具有重要意义。一般而言,一个地区地层水矿化度越高说明所处水动力环境越封闭,与外界或浅处水的交替作用就越弱,油气保存条件就越好[20-21]。

以龙门山构造带北段为例,龙深①号断层上盘,地面推覆叠瓦区、地面高陡-倒转背斜区始于印支期,从印支期、燕山期到喜山期,形成大量通天逆冲断层,成为地表水下渗的有利通道和宏大的供水区,给中二叠统油气成藏带来了巨大的负面影响,地面构造油气钻探效果差;龙深①号断层下盘,山前潜伏背斜区及凹陷潜伏背斜区形成于燕山期至喜山期,其地表水的负面影响逐渐降低,矿化度逐渐提高,油气保存条件提升,中二叠统油气成藏条件变好,层间褶皱潜伏构造油气钻探效果良好。

2.2.3 天然地震分布对油气保存条件的影响

盆地周缘逆冲断褶带天然地震通常发育,特别是龙门山、昆仑山、阿尔金山及天山常是地震活动带。地震活动强度依次由后山带→前山带→前峰带→山前带→前陆凹陷带方向逐渐降低。以龙门山构造北段断裂带为例,受“5.12”汶川MS 8.0 地震影响(图10),沿汶川-茂县、北川-映秀断裂及都江堰-马角坝断裂带三条断层,深部都发生了错动[22]。北川-映秀断裂在深度为15.5 km 处错动最大,达到12.49 m;在深度为3.6 km 和10.3 km 处最大错距分别为10.43 m 和12.00 m,而且在滑动量集中区域破裂面可贯穿地表;都江堰-马角坝断裂在深度为9.1 km 处错动达到5.16 m。北川-映秀断裂及都江堰-马角坝断裂带两条断裂带交汇处,是震源分布最集中处。

图10 汶川地震震源分布对龙门山北段油气保存条件影响(震源数据,据参考文献[20])

龙门山构造带北段断裂带纵向上震源集中分布在10~20 km,距主震越近,震源分布密度更大。都江堰-马角坝断裂作为现今四川盆地的西部边界,其上盘震源分布集中且震动频率高、断裂分布密集、地震强度大,油气保存条件差;而下盘余震减少、震源点零星分布、断层位移量减小、地震强度小、背斜破坏强度减弱,油气保存条件逐渐变好。进入川西凹陷之后(龙深①号隐伏断裂以东),余震消失,地震强度由造山带向川西凹陷递减,能量逐渐消失,层间褶皱潜伏背斜油气保存条件也相应变好,可谓“独善其身”。

3 结论

逆冲断褶带下盘盐下层间褶皱,局部构造圈闭十分发育,且位于生油凹陷中心、烃源岩发育、油气资源充足、保存条件优越,只要有圈闭就能形成油气藏。层间褶皱某一局部圈闭的探井获得油气大发现后,后续的油气勘探开发具有规模性、可持续性的特点。因此,层间褶皱是逆冲断褶带大油气区的最主要、也是最重要的圈闭类型。