因“运”而生的宝应古城

唐华荣

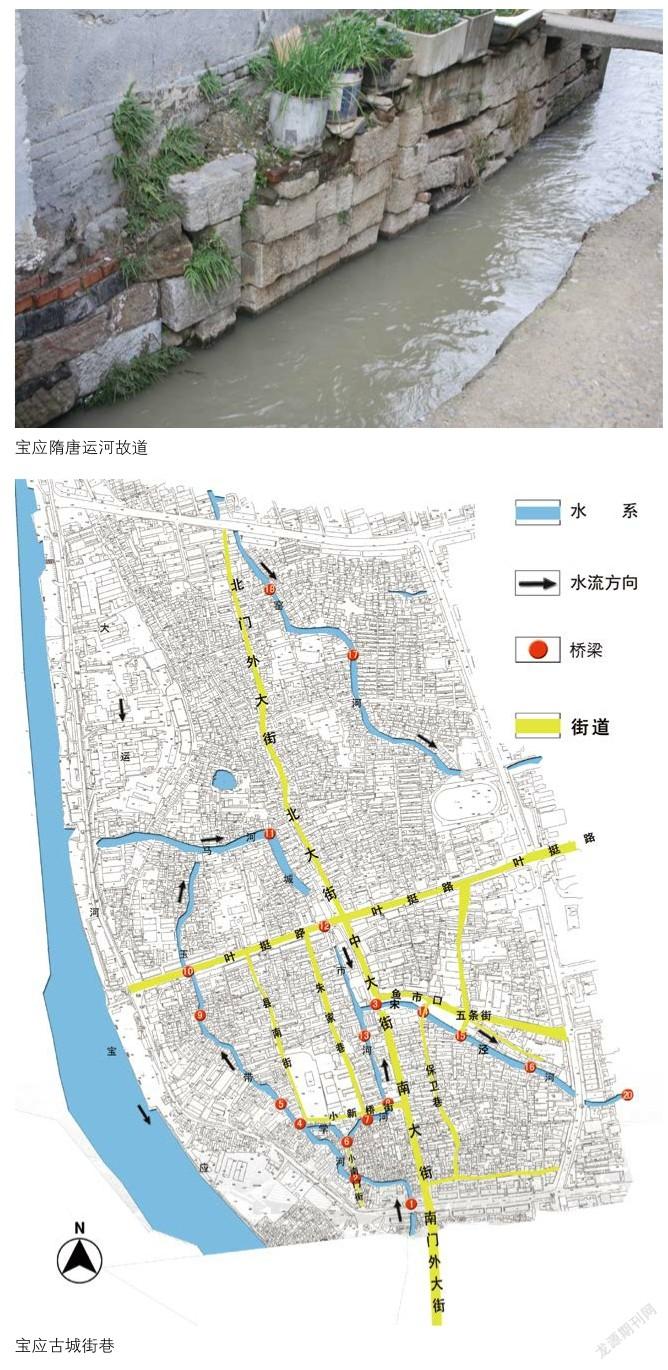

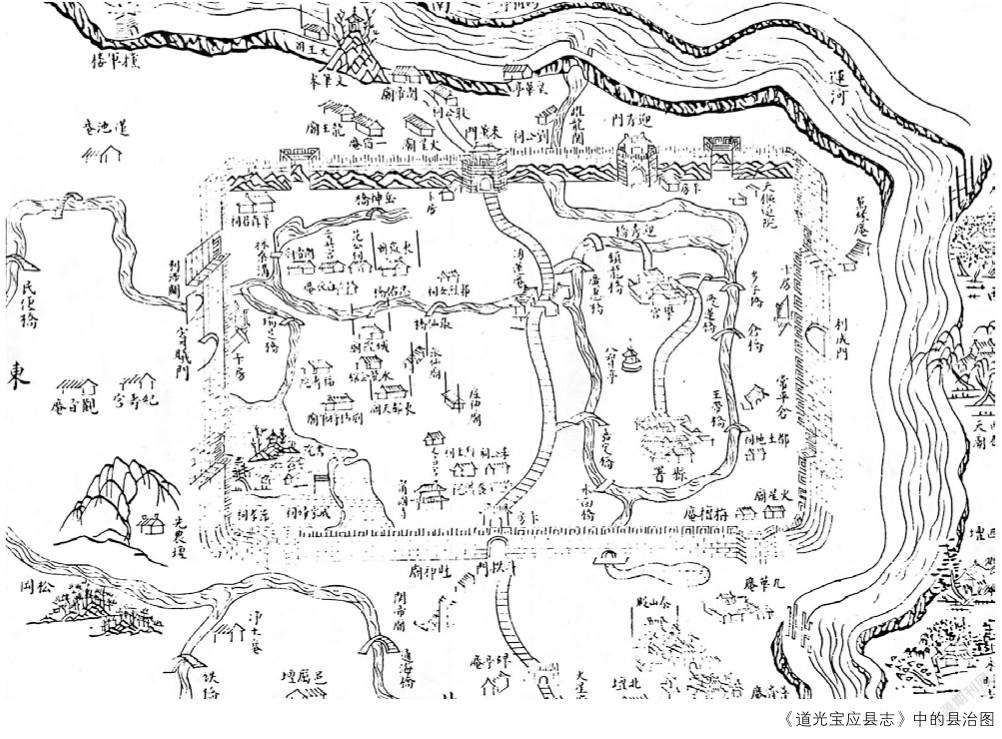

宝应古城坐落于今大运河东岸,整体呈南北跨度较大的不规则倒三角形。主干道南、中、北大街贯穿于古城南北,另有数条与主干道平行的街巷。南北向街巷之间由密匝的东西向小巷相连,呈鱼骨状结构。古城河道有始凿于隋唐的大业邗沟(今宋泾河)及宋泾河的分支学河、马河、窑河等。南、中、北大街两侧为商铺店面,其他街巷以民居为主。早期古城中轴线位于南北向的朱家巷和县南街中间,线上存有明清县署遗址、朱氏家祠、学宫、小南门遗址等,由南向北依次排布。其中学宫和朱氏家祠为江苏省文物保护单位,价值较高,为今天古城遗产的核心所在。

城市血脉的形成

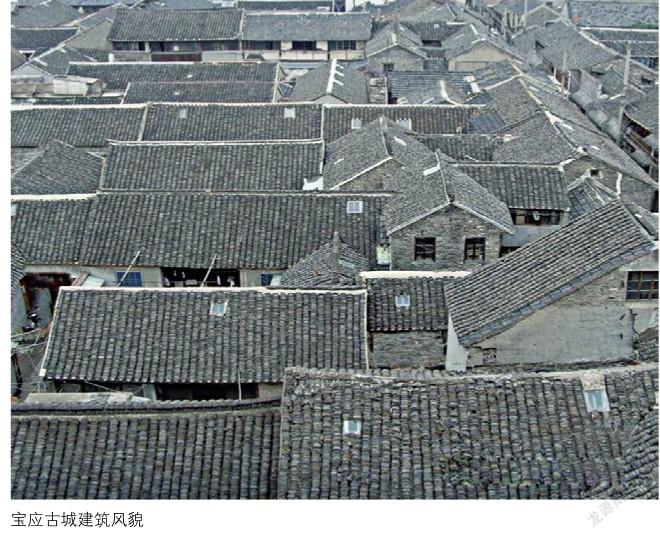

宝应古城一带的运河开凿始于东汉末年,时任广陵太守的陈登将广陵郡治所迁到射阳(今宝应县射阳湖镇),并将吴王夫差所开邗沟走向从东道改为西道。隋代,炀帝开大业邗沟,在这一带依然选取了与邗沟西道相似的河道走向。隋末的战火中,杜伏威部焚毁了位于今宝应西南部的安宜古县。唐初,朝廷将安宜县迁治于运河之滨的白田铺村,即今宝应古城一带。唐代诗人储光羲《安宜园林献高使君》中“十里次舟楫,二桥交往来”生动描绘了当时安宜县“跨河而治”的大致格局,“二桥”指宝应古城中的“孝仙”“广惠”二桥,此二桥后历次更名,地理位置几乎未变,今天已恢复为明清时期“嘉定桥”“小新桥”之名,两桥之间的河道经考古调查确定为隋大业邗沟故道所在。南、中、北大街平行且紧临此河,极可能是隋炀帝所开运河御道发展而来,可见运河在宝应古城初建中发挥的主导作用。垂直于运河的“二桥”所在的东西向道路,一条是小新桥街,较其他道路宽阔许多;另一条嘉定桥所在的道路,到了民国时期成了古城东西向主干道中山路,解放后改名为叶挺路,并不断随着城市扩张向西延长。可以说,唐代即有了宝应古城街巷肌理的“丰”字形雏形,千年未有大变化。

眀嘉靖年间(1522—1566),倭寇沿运河而上,中途袭扰了缺少城防的宝应城,宝应县民自发组织了一场抵抗,遭到数百名倭寇的疯狂报复,使明代宝应城遭到了一定程度的焚毁。此时,大业邗沟已不再作为大运河主航道,南来北往的舟船往往取道宝应湖,大业邗沟变成宝应古城的城市内河“宋泾河”。为重建宝应城,安抚县民,知县李瓒设计了一套新的城市水系:将原先宋泾河的水道向西折弯,流向宝应县学所在,并于学宫前折回原宋泾河水道,这一段被称为学河。到了万历年间(1573—1620),又在此基础上开鑿出一条从县学分流向东的河道称为玉带河,连通城市北水门。两条水道呈回环之势将宝应古城的核心区包裹在内。值得一提的是,分流河道在宝应县学周边围绕,使学宫的外环境形成了周天子国学“辟雍”四面环水式的格局。利用河道营造出了一处令人称奇的文化景观,可谓神来之笔。

宋泾河在古城中段的一道支流东向入海,在城市中扩展出东侧部分,沿途流经望直、獐狮、射阳湖等村镇,是运河交通功能的延续。

与运河相应而生的水利设施今天留存较多的是桥梁和少部分涵闸,其中有些至今存续,有的则仅留有地名,这些地名成为我们了解古城脉络的纽带。如“孝仙”“忠佑”“张仙庙”等名称透出了这里的民间信仰,“跃龙关”“多智桥”“笏板桥”则透出了一股崇儒尚学的古城风气。

因河而成的城市骨架

宝应古城的街巷密集繁复,错综复杂,即使本地人也有迷路的可能,这是长期发展和人口增长所带来的必然结果。这里将街道分为三个层级。因河而生的主干道为一级街道:平行于大业邗沟的南、中、北大街,应“广惠”“孝仙”二桥而生的两条东西向的叶挺路、小新桥街,沿东向入海支流生成的通向东门的鱼市口。二级街道作为一级街道的补充和延续,多为南北向,有朱家巷、县南街、小南门街等。三级街道则指连通一、二级街道的具有窄、短等特征的小巷,此类小巷的命名多具有随意性,如“一人巷”“槐树巷”“灯笼巷”等;另有一地处鱼市口的五条街巷交汇处被直接命名为“五条街”。

从街道功能上看,一级街巷形成最早,依托运河,是古城的补给和交通线。今天的南、中、北大街西侧店铺仍然保持着前街后河的格局。后来宝应明清运河从宝应湖分离出来,补给线也跟着西移,今天的解放路、运河路成为明清时期的古城补给线,南、中、北大街交通运输功能随之减弱,商业功能逐渐强化,成为城中的商业街。二级街巷之一的县南街位于明清县署对面,具备一定的行政辅助功能;朱家巷则以“宝应第一文献世家”朱氏的姓氏命名,在县南街东侧,南、中、北大街的西侧。三级街巷中如乔家园门、李府巷、贾家巷等直接以所居住的家族姓氏来命名,体现出血缘因素对宝应古城城市格局产生的影响,这些家族是古城中重要的活动群体,他们以家族为单位聚拢分离,合作竞争,有力刺激了古城内各行各业的发展。这些家族中的部分姣姣者在科举竞争中逐渐崭露头角,形成独特的家学文化,如聚居朱家巷的朱氏家族,依靠科举人才辈出,累世一品,在地方上影响深远。

宝应古城的街巷格局具有很强的向心性,主要是早期规划和运河格局决定的,相较于其他区域,中轴线区域大体量、高规格的古建筑数量和密度明显增加。同时,原有的南、中、北大街在空间范围上无法满足城市功能扩张的需要,遂冲破城墙空间,出现了“南门外街”和“北门外街”等街巷。平行于南、中、北大街的小南门街、保卫巷、姜家巷等二级街巷,也是运河方向上主干道的扩充。显然,古城街巷的扩张仅仅在南北方向上呈现明显的势头,在东西向上的扩张微乎其微。考古发现的宝应古城北宋墓群在位置上可定义为北宋时期城市边缘的墓葬区,此处离宝应明清东城墙遗址仅200多米,可见宋、明之间城市东西向的扩张距离之短;而南、北门外街从城门向外距离已达1000米左右。在元、眀之间,宝应古城在发展中甚至出现了东西向的收缩现象,此现象受多种因素影响,最重要的因素仍然是宝应古城对运河的依赖。

小中见大的城市单元

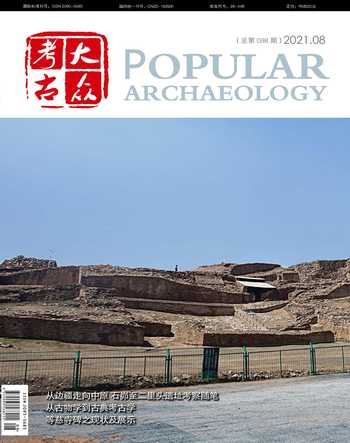

宝应古城中房屋建筑鳞次栉比,沿河道、街道而建,大致可分为官方建筑、民用建筑、宗教建筑和其他社会机构。官方建筑有行政机构、教育场所、仓库、驿馆等;民用建筑则包括民居和商业建筑;宗教建筑分为正统寺观和民间庙祠;其他社会机构主要指晚清民国时期出现的慈善机构。

官方建筑

宝应明清县署所在地在解放后被定为县人民政府所在地,直到2000年后才搬离,至今遗址所在地仍是一些机关单位的办公地点。县署向南依次分布有粮仓、学宫等其他官办机构。宝应学宫始建于南宋嘉定年间(1208—1224),而宝应尚儒的历史显然更早,宝应古城北宋墓群出土的贡墨、砚台、水盂等,数量众多,品级较高,可见早在北宋时期城中的士人阶层已具备一定的文化底蕴。明初,“洪武赶散”中沿运河从苏州阊门来到宝应的世家大族显然对这种尚儒之风非常适应,成为宝应科举的新鲜血液。明清时期的宝应科举发展迅猛,甚至出现了朱氏和刘氏“一门兄弟三进士”、乔氏“三代进士”的佳话。通过科举力量的加持,宝应“朱、刘、乔、王”四大世家不断壮大,成为古城中的文化精英群体。这种依靠科举功成名就的事迹在宝应形成了一种独特的人文氛围,在古城核心区,拥有学宫大成殿、眀伦堂、泮池、学河、多智桥、笏板桥、跃龙关等与儒学紧密相关的历史遗存,占据了古城核心区面积的一半以上。

民居

从密集分布的古民居即可得知,寶应古城人口密度较大,呈现出家族聚居的特点,如宝应刘氏祖居刘氏五之堂,至今仍留存有完整的前后五进四合院落及厢房若干,规模庞大。又如古城北门外的杜家大院,双层楼房呈三面合围之势,几欲构成一座微型城寨。以朱氏家族命名的朱家巷,至今仍居住有大量朱氏后裔。

商业建筑

商业建筑主要分布于南、中、北大街上,至今存有省级文保单位同松药店、不可移动文物点南大街72号布店等。毛家当铺位于南大街东侧,占地面积达1300平方米,反映了古代宝应经济的活跃。安徽会馆坐落于北门外大街,可见徽商已将业务范围扩展至这座城市。根据宋泾河出土的各种瓷器残片,运销到宝应的瓷器至少从唐代开始便涵盖中国南北的各大窑口。古代宝应依赖本土较为优质的农业和水产资源,除了自产自足,还有输出型的货物,《康熙宝应县志》载:“红蕖(荷花)匝地,野凫遮天,紫蟹登盘,白鱼入市,信足乐矣”,这样丰富的物产成就了鱼市口的繁荣。《民国宝应县志》记载宝应地产藕“粉尤精洁,故采办作贡。每秋八九月,官发价市新白莲藕,于常平仓设厂,雇夫督办……正贡八十斤,装解制府衙门,照价给领”,常平仓位于明清运河东岸,可见这样的经济繁荣仍然是源自运河强大的运输功能。

宗教建筑

宝应古城中的宗教建筑繁多,分布广泛。史载,宝应古城最早的佛教建筑是建于唐贞观年间(627—649年)的宁国寺,至今原址上仍有清代佛教建筑存续。后来是唐上元三年(762年)纪念“真如献宝”(宝应定名事件)而建的真如寺。另有一座供奉碧霞元君、被称为“江淮巨观”的泰山殿。而其他中小型的寺庙则数量惊人,如关帝庙、张仙庙、都天庙、火星庙等,供奉的神祇各司其职,涵盖了民间的各类需求。另外,还有专门祭祀先贤、烈女等的场所,如宝应宗族建的各类祠堂、纪念以死殉节的戚家妇祠等,加上祭祀文昌君的场所等,可谓儒、释、道俱全,而民间似乎并不加以区分,祭祀模式也多为焚香进贡,是一种模式单一的多元化信仰。

这种信仰模式始于唐代建城之初的佛教盛行,宋元得以延续。在宝应境内河、湖分治之前,商船驶入宝应湖常常遭遇风涛之险,于是商贾们往往会在古城北侧入湖口的泰山殿祭拜,以寻求碧霞元君的庇佑。此事影响广泛,以至明万历十二年(1584)分离河湖的宏济河工成之际,“上遣官祭告,仁圣太后遣中官挂袍”。此事自然坚定了地方对宗教的信仰,除了历代对泰山殿的反复修建外,民间庙祠也随之增多。宝应地处黄、淮古道南侧,水患频发,百姓深受其苦,在面对自然灾害的无力情况下只得寄希望于神灵庇佑,这种心理诉求也成为宗教建筑繁多的原因之一。至今,民间仍流传有与河湖有关的各类传说,这类传说甚至影响了清代来宝应任幕宾的蒲松龄,成为《聊斋志异》创作灵感的重要来源。

公益建筑

一个地区长期的儒学熏陶和宗教教化必定会影响一个地区的民风。浓郁的儒学和宗教氛围下,宝应百姓产生了一种悲悯、向善的集体性格。清末民国时期,这种慈悲的性格在冯煦、陈式周等人的引领下形成了宝应独特的慈善氛围,民间合作创办了育婴堂、暂栖所、安嫠堂、施药局等慈善机构。民国时期,宝应还出现了孙荫庭这样为赈灾事业舍生忘死的慈善家。

(作者为宝应博物馆助理馆员)

3025500589273