多目标舒适导向的既有工业建筑改造方法研究*

李麟学 王驰迪 徐姝蕾 乔灵

技术进步推动了建筑舒适研究的发展。工业革命以来,在机器取代人力的浪潮中,建筑依靠空调、照明等技术设备精准调控环境,从而创造标准化的舒适空间,抵御不断恶化的外部条件。然而大量的能源消耗与随之而来的健康、环境问题为我们敲响了警钟,成为当今国际关注的问题。在我国,党的十九大报告中将实施“健康中国”战略纳入国家发展基本方略,并提出“节能减排”背景下实现“碳达峰、碳中和”的宏伟目标。通过构筑人体所处外部环境,建筑成为城市人居环境的媒介。因此,在合理降低资源消耗的前提下,探索建筑环境的主动式舒适健康特征以及设计策略整合,将是当前建筑研究的重点内容[1]。

1 舒适研究的进程

对舒适感受认知的不断更新,是涉及历史、技术、社会的一项复杂议题和综合叙事。在古罗马时期,维特鲁威将原始人类的“集合、聚议及共同生活”归因于身体对于火的热气感到舒服,人群的聚集为发明原始“建筑”的遮蔽形式创造了条件[2]。其中应对地域气候的“建造遮蔽”与反映能量消耗的“燃木取热”,成为历史进程中人类谋求舒适的两种基本策略[3]。工业革命以来,环境恶化的问题与技术革新的潜力愈发凸显,以柯布西耶为代表的现代建筑派探索“中性墙体”“双层幕墙”“遮阳百叶”等新技术应用(图1),在空调系统的推广下实践18℃的恒定舒适温度构想。能量与建构从而得到建筑设计上的统一,进一步定义了舒适感受的可复制、通用性与标准化。伴随不同学者对人体生理感受、舒适理性计算、舒适心理评价等认知的不断加深,也使舒适概念逐渐拓展至热、风、光、声、空气等复合环境维度。我国于2016年推出了《健康建筑评价标准》(T/ASC 02-2016),其以《绿色建筑评价标准》(GBT 50378-2014)为申请前提,规定了以物理环境参数为控制项的“舒适”,与空气、水、健身、人文、服务共同成为评价健康建筑的指标。可以看到,人们的观念正从追求单一环境舒适向追求综合的健康评价转变,意味着对生理与心理、物质与非物质、个人与环境因素之间更微妙的平衡关系的考虑[4]。

2 既有工业建筑改造新模式

2.1 设计结合舒适

早在古罗马时期,建筑空间设计与舒适评价就是紧密关联的。卡拉卡拉(Calacalla)浴场以热力学规划和人体生理舒适为设计原则,在迎合太阳朝向的建筑空间布局中整合了加热供暖系统。这一公共建筑从而成为湿度与热力分布的协同器,在平面空间中创造使用者行为序列上的热感愉悦[5](图2)。从中世纪到工业革命,不论是开放式火塘占据主导地位的住宅厅堂,把健康舒适融入到平面和剖面设计中的圆厅别墅,还是依靠机械设备精准控制室内舒适的环境实验室,都将生理学、热力学与建筑环境调控整合起来,并最终反映到建筑实体形式的设计上[6]。现代建筑以来,以有限的测量验证结合实践经验的传统设计方法,在应对更全时段的环境考量、更高效率的设计协同、更精准的空间分布反馈时受到很大限制。在同样的舒适目标下,从经验向理性,从数值向空间的建筑设计转型需求愈发强烈。

2.2 舒适研究的新数字工具

结果导向的性能评估与过程导向的设计进程难以协同,这历来是设计师、工程师着力解决的问题。由监测节点与无线传感网络构建起的数据采集终端,实时获取气象数据、环境参数、空间状态、人体运动等指标,使高精准、全覆盖的数据积累成为现实。而基于数据积累的智能算法与编程技术,进一步推动了建筑信息模型、人体热生理模型和适应性心理模型在计算机网络平台中的可视、协同和联动。舒适研究的数字化路径因而被打通:从工程导向的封闭式特定软件,到完善自身编程环境的信息化建筑建模软件,逐渐实现与Honeybee、OpenFOAM、EnergyPlus等模拟平台的调用串联(图3)。随着模拟性能与准确性的提升,在实际应用中兼顾多性能目标,建构环境、人体、建筑的评价与反馈系统,将使舒适导向的建筑设计真正成为可能。

2.3 舒适导向的既有工业建筑改造

工业建筑在工业化进程中孕育发展,在全球“去工业化”进程和经济结构调整中成为了城市更新的难点。这些建筑往往空间尺度巨大,结构构造复杂,材料性能简单,其既有的适合工业活动的环境特征与民用建筑相去甚远,在空间改造与置换中难以适应当下的舒适需求。然而工业遗产同时也是场所和人的复杂聚合体,是工业文化的实物体现,在改造过程中必须正视其时代性、历史性价值[7]。因此,以环境性能为参数,探索舒适导向下的既有工业建筑改造的路径、工具、方法和策略,既是设计实践的新挑战,也是在节能减排、美观适用、历史传承目标下对未来城市环境新思路的探索。

3 上海电站辅机厂案例研究

3.1 项目概况

上海杨树浦工业带是上海近代工业最重要的发源地,经历了从兴建大量轻工业和市政工业建筑,到后工业产业转型,再到历史厂区开发的城市现代化更新过程[8]。在上海市规划中,杨树浦工业带已经开展了许多既有工业遗产改造,这些案例虽极力保留工业建筑内部原有的大空间特征,但都通过修缮呈现出封闭的建筑界面,依赖机械设备来维持环境舒适。可以认为,工业建筑的环境特征尚未得到充分挖掘和利用。

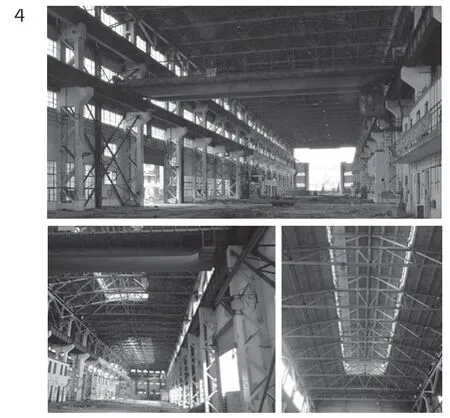

上海电站辅机厂紧邻杨浦大桥,前身为钢制造厂和锅炉厂,1980年后经产业划分,独立经营成为国内规格最大、品种最多的电站辅机制造企业,后于2010年完全停产空置。屋顶、外墙、结构等构件保存完好,厂房内部设备与临时架构则被拆除(图4)。作为历史保护建筑,也是杨浦滨江滨水改造的重要节点之一,电站辅机厂将在未来承担艺术、展览等复合功能,重新融入城市。应对以电站辅机厂为例的大量工业建筑遗存,以舒适为导向的改造方法实践具有很大潜力。

1 柯布西耶环境调控技术的设计实践

2 热力学视角下的卡拉卡拉浴场平面

3.2 模型建构与工作流建立

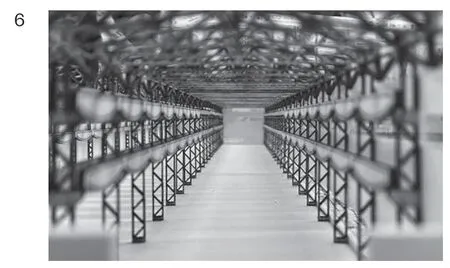

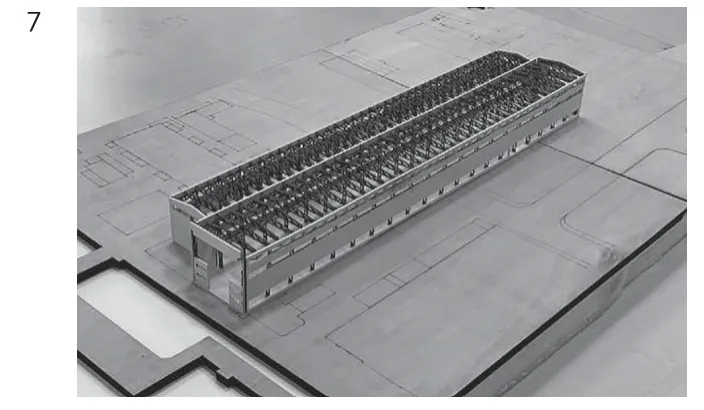

上海电站辅机厂长约228m,共19跨,宽约48m,共有形制相似的东西两大开间。建筑朝向为北偏东约38°,其中西侧的11跨为二期扩建,东西两厂延续了结构与空间,一、二期立面均保存完好。大空间的采光主要得益于在建筑南侧凸起的天窗,光线通过其结构两侧的玻璃面进入室内,并经屋顶反射形成均匀的自然光环境(图5-7)。在本模拟研究中,为兼顾效率与实践意义进一步简化了立面与空间,从而重点关注舒适导向的设计工作流(图8):1)根据场地调研、现场测绘和工程文件确定建筑尺度,利用Rhinoceros软件建立三维模型,设定相应材质参数;2)根据《建筑风环境气象参数标准》(DG/TJ 08-2328-2020)选取上海地区数据,通过与建模软件联动的Ladybug+Honeybee+Butterfly平台,模拟在四季典型月(3、6、9、12月)中全开窗条件下的室内热舒适满意度与自然通风,以及当月9:00、12:00、15:00的平均自然采光情况;3)在方案调整优化阶段,以9月为例,基于历史建筑保护要求、结构和实践可行性,对现有天窗高度进行形态试验,对比分析室内风光热舒适指标的相应变化情况;4)从整体指标转向精细化的平面分布策略,通过叠加获得多目标舒适的平面区域,以针对性地指导空间改造或分区利用。

3 以Rhino+Grasshopper 为基础的性能模拟插件系统

4 电站辅机厂内部空间环境现状

3.3 舒适评价指标建构

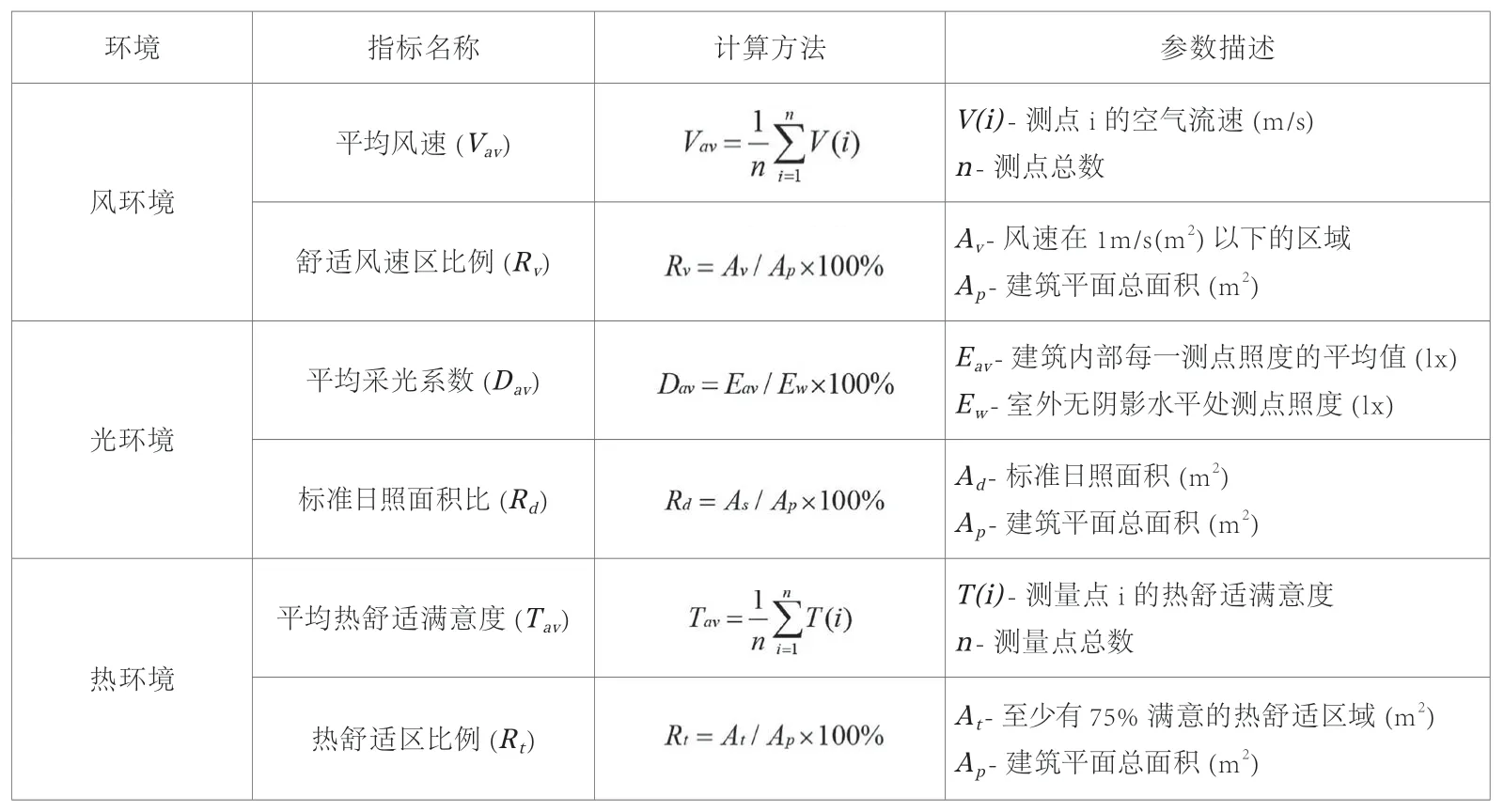

本研究通过平均值计算评估建筑整体的风光热环境舒适情况,并求解舒适达标的面积比例(表1)。

(1)平均风速(Vav):既有研究表明,自然通风建筑的用户比空调建筑的用户更能容忍室内热条件[9],从而用平均风速描述室内空间整体风环境。

(2)舒适风速区比例(Rv):1m/s的室内风速即会吹起纸张,影响日常办公,而对于公共活动等用途,该风速限值可适当提升[10]。本研究中以1m/s作为风速临界值。

(3)平均采光系数(Dav):平均采光系数被定义为平均照度与室外无阴影水平处测点照度之间的比率。上海属于中国Ⅳ类光气候区,室外设计照度值按13 500lx制定。

(4)标准日照面积比(Rd):根据《建筑采光设计标准》(GB 50033-2013)对不同功能的建筑室内自然光照度要求,在距离地面0.75m的干燥环境下,采光系数应为2%~7%。

(5)平均热舒适满意度(Tav):既有研究表明,使用CFD模拟预测室内热舒适是有效的[11]。Tav是在建筑内部每一测点的热舒适满意度的平均值,描述了对热舒适感到满意人群的百分比。

(6)热舒适区比例(Rt):以75%阈值为例,对不同方案进行比较,通过多目标优化设定,在满足自然采光和室内风速要求的同时,获得最高百分比的室内热舒适满意度。

4 结果与讨论

4.1 模拟结果

针对建筑现状进行模拟(表2):自然通风方面,在窗全开启状态下四季室内风速都相对偏高,风速在1m/s以下的测点数不足30%;自然采光方面,四季室内自然采光照度整体较低,全年不足3%,室内各类活动均需相应补充人工照明;热舒适满意度方面,6月和9月即夏秋两季的室内热舒适满意度平均值达到75%以上,而3月和12月只有35%~55%。总体模拟结果表明,厂房内部的热舒适满意度受不同季节影响很大,为在特定的气候情况下获取综合舒适,需将自然调节和机械调节结合。

表1 舒适评价指标

5 上海电站辅机厂数字模型

6 上海电站辅机厂物理模型1

7 上海电站辅机厂物理模型2

8 舒适模拟工作流

表2 现状风光热环境模拟结果

研究进一步选取9月结果作为样本进行后续方案优化,结果如图9所示,对比天窗抬升高度0.5~3m,重点研究过渡季节中不使用空调等机械设备时室内环境适宜性。在自然通风方面,风速在1.50~1.61m/s之间波动,且1m/s以下风速区域比例也稳定在20%左右,形态变化对风速无显著影响;在自然采光方面,各时段室内平均采光系数变化明显且整体呈升高趋势,采光达标的比例也有明显增加;在热舒适方面,平均热舒适满意度从72.88%降至69.26%,所对应的满意度达到75%的占比从38.43%降至19.77%。总体来看,调节天窗高度对室内热舒适和自然通风影响有限,对自然采光提升显著。

4.2 多目标舒适区评价

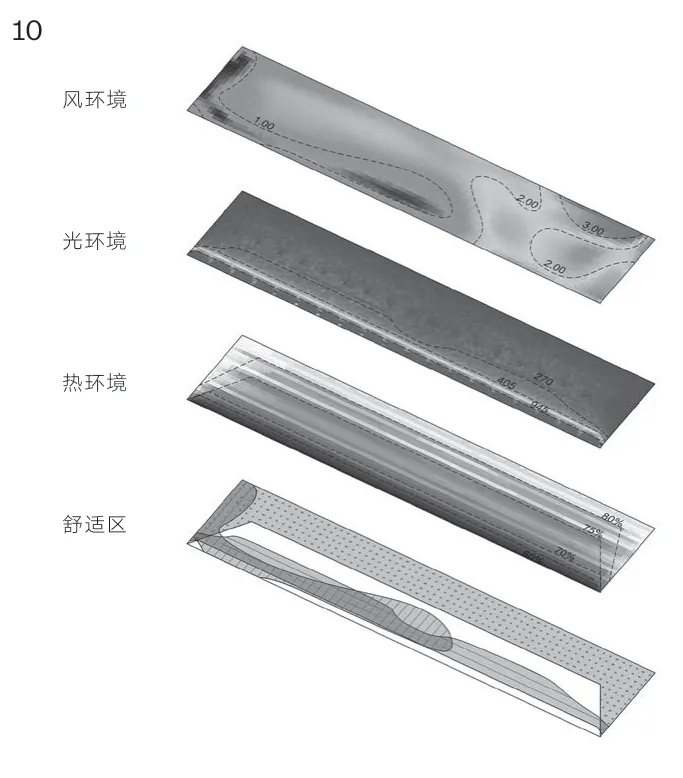

为指导实际空间划分,在模拟可视化图示中拟合绘制各舒适区边界,通过平面叠加获取风光热综合舒适效果。选取过渡季节9月举例研究,由图10可见,现厂房南侧靠窗区域采光符合使用要求,但近窗处过亮,其他区域采光分布较为均匀但整体偏暗;建筑空间中心位置的风速相对均匀,而东侧空间存在风速过高、分布不均的问题;在热舒适满意度上,南侧靠窗边的热舒适度相对较低,与南墙距离越远热舒适度越高,室内总体分布均匀。

同理获得天窗改造中各方案的平面舒适区变化情况,通过平面叠加获得多目标舒适的空间分布特征(图11)。随着天窗升高,照度达标区域边界线和75%热舒适满意度边界线在平面上呈相反移动趋势,因此呈现出建筑空间中部和天窗底部的光、热舒适重合区。而在风、光环境上,建筑北侧靠墙区域和南侧中部则相对舒适。它们分别对应了是否开窗的空间实际使用情况,可以配合不同舒适要求和使用模式形成间歇调控的空间策略。但同时也可看到,并非改造动作越大室内越舒适,还需进一步考量旧建筑保护的实际效果、可行性与经济性,提升1.5m的天窗高度综合效果较为合适。

9 风光热模拟分析数据

10 多目标舒适综合图解1

11 多目标舒适综合图解2

5 教学实验探索

“热力学建筑原型”课程实验自2014年开展至今,在8年时间内与哈佛大学建筑与设计研究生院、宾夕法尼亚大学建筑学院等院校合作,旨在以能量和热力学系统建构为主线进行教学、研讨与设计训练,从历史与理论视角反思建筑环境调控。热力学建筑原型通过自然能量流动、技术文化重构、环境要素整合、舒适性能模拟、设计参数协同等方面重组建筑思考的整体性,实现空间、结构和组织等的原型潜力和设计转化[12]。笔者于2021年春季组织开展的“热力学建筑原型——杨浦滨江旧厂房更新工业博物馆”设计实验,以上海电站辅机厂为真实基地,在应对丰富的工业遗产和复杂基地条件的同时,探索热力学原型在工业建筑改造中的方法系统,研究多目标舒适导向的设计应用。

三组学生作业分别以“峡谷”“冷巷”“烟囱”为热力学原型,综合考虑整体方法论下的原型自组织与改造置入。

“峡谷”提案的理论原型来源于羚羊谷剖面和自然界鸟类的羽毛,通过空间变化以及表皮的调节作用,形成内部空间的能量流动,从而实现温度梯度和气流调控。通过置入“峡谷”引入江风,调节塔楼高度和峡谷形状,实现对风、热的捕获和传导,并验证厂房室内空间综合舒适的性能。

“冷巷”提案以“正墙开口-室内冷巷-天井”实现双向通风的青云巷,以及通过“街巷-厅堂-室内冷巷-天井”实现进出风口转化的手巾寮为原型,探索传统民居中营造舒适环境的现代转化策略。方案利用热压通风和风压通风原理,调整天井的形状大小、通风口的位置和开口数量/大小,从能量流动的视角探索大型工业厂房中置入冷巷的可能性。

“烟囱”提案从自然界植物蒸腾作用和蚁穴通风系统中寻找原型,利用孔隙中的能量流动效应,调整建筑中洞口、通道、腔体的形状和大小,通过风光热舒适指标多参数模拟比选,研究数据驱动下的建筑生成和原型转化。

6 结语

舒适量化研究与设计实践的历史已证明当下单一目标的评估标准并不可靠,从风、光、热到声音、空气质量以及建筑能耗、排放等综合指标,展现了更宏观的工具视角与理论视野。更可靠的模型与环境,更精细的模拟分析,更高效准确的舒适反馈,促使舒适协同的设计方法不断优化升级,形成系统。从经验到理性,再到智慧,数据支撑正是今天的建筑相较以往建筑的优越性,推动了量化的精准决策[13]。未来人工智能的应用还将继续改变这一设计过程,也将进一步重塑人们在整个系统中的角色和责任,不是面对一套新的约束,而是一种新的、更大程度的自由,可以搜索、迭代、评估、选择,然后综合应对我们日益复杂的环境舒适挑战。

图表来源

1 来源于参考文献[3]

2 来源于参考文献[5]

3,5,8-11 作者自绘

4,6,7 作者自摄

表1-2 作者自绘