从金戈铁马到承平盛世,赏三枚人物故事纹铜镜

李惠新

人物故事纹铜镜,这类通过写实的人物活动来表现社会生活场景的青铜器图案艺术,肇始于春秋战国时期,至秦汉,亦鲜有发现(东汉以后及唐以降的神话传说类题材,则又当别论)。它开启了以社会生活实景来取代商周时代抽象纹饰的青铜装饰艺术先河;它对于镜类器物的装饰和美化,不啻是一种重大的创新和突破。

这里展示的三枚战国至西汉时期的人物故事纹铜镜,以不同的构图,来表现兵士作战、士大夫作乐和贵族游春的军事与生活场景,从而让我们一方面领略到二千多年前七国争雄、金戈铁马的战争气氛;另一方面也感受到先人对安居闲适的田园生活的向往,以及汉初经过文景之治、休生养息后的承平盛世景象。由于这三枚铜镜的时间跨度比较接近,因此,它们所呈现给我们的,也是一面具有一定系统连贯性而又生动形象的“历史的镜子”。

战国水陆攻战纹铜镜战国时期军事文化的实物佐证

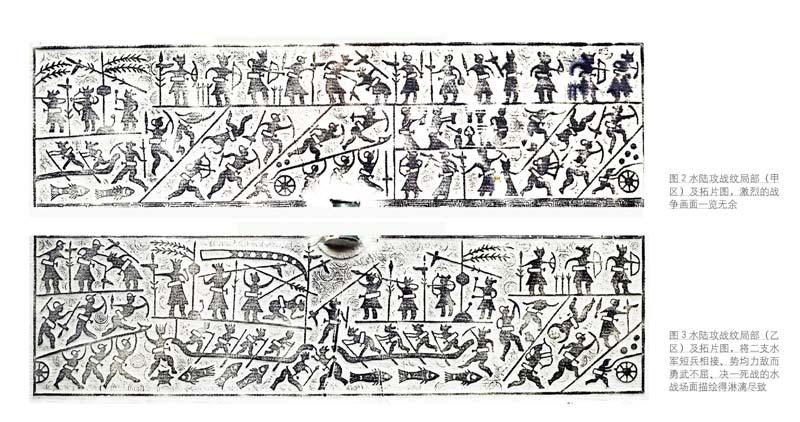

水陆攻战纹铜镜(图1),为长方形制式,其长为24.2cm,宽为14.5cm。三弦钮,圆形钮座。凹沿浅槽形边框。边框为双层,外宽内窄。框内分上、下(姑且称为甲、乙)二个大区,每个大区内又分若干个小区,其中上边的甲区由四个小区构成,而下边的乙区则分为三个小区,甲乙二间以回纹(或日云雷纹)作为分界。二区都饰以涡状地纹,并以浅浮雕的手法勾勒画面,分别表达重心不同的二个作战场景。

在甲区(图2)的场景中,我们看到的是侧重于表现陆战的画面,虽然在左侧的一小区中,也间以一个小小的水攻场面,但这种场面也只是为了表达战争的完整性而辅助设置的图案。在下半部的乙区(图3),与甲区构图恰恰相反,这是一幅以水戰为中心的画面,只是在这主体画面的边缘二侧,同样以云梯攻城和拉弓射箭等陆战场面辅之。这核枚水陆攻战纹铜镜,共设计了84个兵士人物,涉及战车、楼船、长戈、短剑、弓弩、礓石、云梯等各种作战器械60多件,刻画了水、陆二大战役场景,这样的构思,水陆攻战互为交融,严谨的战术与灵动的布阵互为映衬,一个个风姿各异、出生入死的勇士形象与一场场激烈残酷的战斗战役互为烘托,使那种金戈铁马般的全景式战争场面,通过鲜明强烈的艺术渲染和细致入微的表现手法,跃然于镜面。

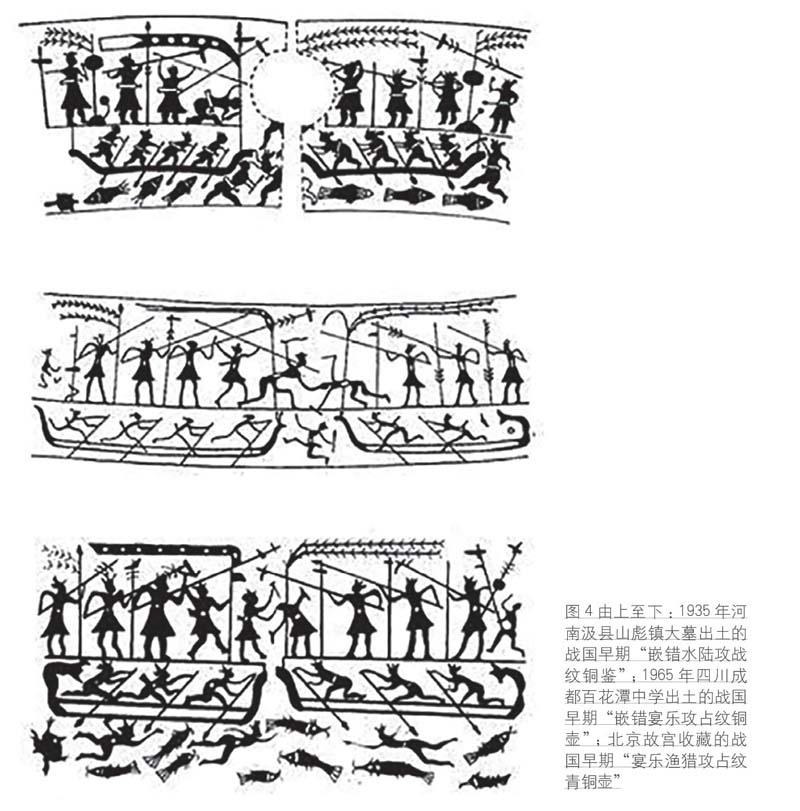

对于古代的水战,商朝的甲骨文中有过明确记载,至周朝已有水战的记录,但舟师和战船的制度不详。直到春秋战国,据《左传》记载:鲁襄公二十四年(公元前549年)“楚子为舟师以伐吴……无功而还”。又载,吴王夫差十一年(公元前485年)“徐承率舟师,将自海入齐。齐人败之,吴师乃还”。至此发现中国古代最早的海战,一般认为是出现在战国早期。而青铜器中的水陆攻战图案,至今有明确出土地点和馆藏记录的仅有三件,它们是:1935年河南汲县山彪镇大墓出土的一对战国早期的“嵌错水陆攻战纹铜鉴”,上面纹饰分三层,上下两层为陆上攻守图象,中间一层为水上攻战图;1965年四川成都百花潭中学出土战国早期的“嵌错宴乐攻占纹铜壶”,壶身纹饰有四层,第三层为“水陆攻战”;北京故宫收藏的战国早期“宴乐渔猎攻占纹青铜壶”,壶身的纹饰有3层,第三层为“水陆攻战”(图4)。而铜镜中的水陆攻战纹饰,则尚未见有更多的实物现世。因此,与“二壶一鉴”一样,这枚水陆攻战纹人物故事铜镜,对于我们研究战国时期的政治、军事和社会文化,无疑是一份极为重要的实物佐证材料。

西汉早期抚琴驯兽纹铜镜贵族日常生活场景的写照

历史进入到西汉早期,统治者吸取了秦朝短暂而亡的教训,自汉武帝刘邦开始,励精图治,采取“休养生息”的国策,仅短短几十年内便取得了“海内殷富,国力充实”的成就,后又经过“文景之治”。班固《两都赋》:“既富且庶,娱乐无疆”,大概指的就是这样的一种太平盛世景象。

此枚抚琴驯兽纹铜镜(图5A、B)主题图案有四个相似的单元纹饰拼接而成,每个单元纹饰(图6)中共设计了5组相对独立的场景,场景中均有人物、动物、植物分布,分别展示了抚琴作乐、施礼对语与驯兽耍乐三个题材。而镜背的整个纹饰图案,便由这样四个等同的单元组成。整体看来,这样的组合繁缛而不杂乱,华美而不妖冶,内容丰富而层次分明,象征了当时顶尖的绘画构思艺术和铜镜铸造水平,让我们从这幅生动直观的镜面身上,看到了西汉初期盛世繁荣的一角,以及宫廷贵族和有闲阶层奢侈作乐的生活状态。

其中,一个单元纹饰中的三组驯兽场景,约略占据了主体图案的大半之多。而在这三组驯兽画面中,每组画面虽然都设置了一人一兽(虎豹)的情节,但匠人在这三组情节的构思上,不是机械地临摹或复制照搬,而是赋于它们各不相同的动作和形态,从而使这样的一种汉代娱乐活动,看上去更加生动精彩。

驯兽或斗兽的出现,史载应源于原始社会的狩猎活动,那是由于生存发展需要而所形成的风尚。《史记五帝本纪》中就有黄帝驯熊、貔貅、虎等猛兽同炎帝作战的记录。在《诗经郑风大叔于田》中,就记录了一男子“袒裼暴虎,献于公所”故事,可见人与猛兽相搏,已开始成为当时上层社会的一种娱乐生活了。到汉代,由于社会安定,经济发展,物质产品比较丰富,于是圈养禽兽以供消遣作乐,逐渐流行为一种从宫廷到贵族士大夫阶层的普遍的消遣方式。据考证,汉代宫廷中不但有皇家动物园,而且有专职的驯兽人员和斗兽、驯兽表演。在各地发掘出土的汉画像石中,这样的题材就见有不少,如河南唐河针织厂汉墓出土的汉画像(图7)。而古人将这一题材表现于一枚小小的铜镜之中,这更不能不说是一种别出心裁的艺术创造了。

此类同题材的抚琴驯兽纹铜镜,有研究者统计曾出现过三枚,其中二枚仅见诸图录,即刘体智《小校经阁金文拓本》卷十六中所载,和黄浚编《尊古斋古镜集锦》图版一百八十四。而科学考古发掘的仅为一枚,即江苏省徐州市西汉宛朐侯刘孰墓出土的西汉早期人物画像镜,现藏于徐州市博物馆(图8、9)。此枚铜镜的出现,再次证实了在战汉交替之际的历史时期,随着社会政治的开明进步和经济的革新与变故,青铜艺术同样凸现出繁华富强的盛世景象。

西汉早期车马出行纹铜镜汉代贵族的流行风尚

如前所述,西汉王朝建立后,由于统治者鉴秦之弊,实行休养生息政策,因此经济得到恢复,国力逐步强盛起来。与这种情况相对应的,是作为作战工具的马车,从狼烟四起的金戈铁马中渐趋分离出来,成为权贵们代步的工具。于是,车马出行,在汉代的王公贵族中发展成为一种十分流行的炫富郊外活动。那种或前呼后拥、浩浩荡荡,或一路闹腾、欢欣鼓舞的场景,正是那个时代上层社会权贵们日常生活的真实翻版。在考古发掘的汉代墓葬里,就有大量的此类纹饰图案的画像石出土(图1DA、B),说明汉代官吏贵胄对于这种侈靡生活的向往和迷恋,已经到了“死不暝目”的地步。正是这种贵族生活真实写照的金石艺术,为我们研究二干多年前封建社会的人文历史和风俗风尚提供了最翔实的资料。

这枚车马出行纹铜镜(图11A、B),直径16.6cm,沿高0.6cm,镜体轻薄,厚约0.3cm。铜镜为三弦钮,圆形钮座,这种制式决定了它的年代下限不应晚于西汉年间。通观镜面图案,包含了车马出行、疱厨、宴乐等三种场景。靠近钮座的一周,分布有三组画面,表现的是贵族或士大夫们闲适快乐的娱乐活动,它们分别为博弈、弄琴、耍鸟,画面中有5个人物,以及一只被拟人化了的“神鸟”,成双为组,独立成三个片断。外围一周,则为主题图案,它表现的是一支贵族队伍车马出行郊游时的热闹欢腾的景象。在这组主题图案中,共设计有1 5个人物,还有一辆船车,四匹马,一头大象,二只小鸟等动物。其中的场景,除了车马出行这一主画面之外,其间还包含了各种富于生活气息的宴乐庖厨内容。

至此,在一枚只有十来厘米的铜镜上,通过20个人物,4匹马,一辆马车,以及那些大大小小的生肖什物和庖厨用具,构成了一幅表现汉代上流社会贵族阶层那种享尽荣华富贵的生活缩影。有趣的是,在山东嘉祥武氏祠出土的汉画像石中,其中有一件描绘这种将车马出行和庖厨宴乐杂糅在一起以表现汉代贵族生活场景的图案,从内容、情节、人物形态和某些装饰细节,都与此镜所表达的情景如出一辙(图12)。据此可以认为这样的一种体现汉代贵族炫富显贵的游乐生活,在当时确实是一种普遍流行的时尚和风俗。

与作为墓葬建筑构件的画像砖、石不同,战国及西汉时期写实型的人物故事纹铜镜,它们所记录的图像,反映的虽然都是那个时代所崇尚的精神、信仰和追求,但作为主人生前日用品的铜镜,通常它们图案中活动的一些人物或故事,往往都有现实的背景,即使点缀有一点浪漫主义的元素(比如偶或在画面中出现神异动物),也仅仅是为了烘托某种现实场景总体氛围的需要。总而言之,人物故事纹铜镜图案所表达的主题,在当时大多具有实际意义。据此,就如笔者不同意将徐州西汉宛朐侯刘孰墓出土的西汉早期人物画像镜中所表现的场景视为“君子国的故事”(见《文物》1997年第2期:“试论徐州出土西汉早期人物画像镜”)一样,也并不认为汉代大量发掘出土的车马出行图像,只是王公贵胄死后对这种奢侈生活的奢望和追求,而是他们对生前曾经拥有过的这种风光,视为时尚而铭记渲染,并提炼为艺术,彰显那些“肉食阶层”“千乘万乘”的地位和身份,以供自身生前死后炫耀和享用。这样来理解这种古人遗存的精致的艺术,对于我们认识二千多年前西汉初期的政治面貌、社会思潮和文化意蕴,也许具有更为实际的啟迪和帮助。