环形槽对通气空泡融合的促进作用分析1)

孙龙泉 颜 皓 马贵辉 赵纪鹏

(哈尔滨工程大学船舶工程学院,哈尔滨 150001)

引言

航行体水下高速航行时,流体流经航行体曲率变化较大的肩部时流速发生变化,此位置出现低压区并引起自然空化,形成覆盖航行体表面的自然空泡[1].自然空泡由流体内低压形成,其初生,发展,脱落和溃灭等现象改变了航行体表面的载荷分布[2-5],不仅影响航行体的水中航行轨迹,还可能损毁出水航行体内精密元件,并对航行体自身结构造成破坏[6-10].Reichardt[11]最早提出主动通气技术,通过空泡内注入不可凝气体提升泡内压力及其空间尺寸,该方法被广泛证实可行[12-13].人工通气的目标是产生稳定的空泡包裹航行体,以改善其表面的载荷分布,从而实现航行体的姿态调节[1,14-15].

自然空泡和通气空泡涉及到复杂的多相流理论,相关学者对空泡的发展与融合进行了较丰富的研究.王国玉等[16]将气孔附近的旋涡结构分类,通过孔板通气实验研究了空泡的发展机制.王悦柔等[17]采用数值仿真研究了电场作用下气泡上升过程中的演化规律以及载荷特性.陈玮琪等[18]建立了垂直空泡泡长变化数学方程,导出了非定常空泡的泡长计算公式.张忠宇等[19]采用数值方法系统地研究了攻角,头型和空化数等参数对空泡发展形态的影响.秦勇[20]采用流场插值的方法研究了波浪条件下均压通气空泡的演化规律.张耐民等[21-22]建立了基于空泡独立膨胀原理的多孔等压通气空泡形态计算模型,研究了开孔数量和流场的无量纲参数对空泡融合的影响.张孝石等[23]通过高速摄像研究了通气航行体的云状空泡,分析了不同空化数下空泡的脉动压力特性.王聪等[24]实验研究了受水流影响的喷射气流的发展形态,得出不同水流流速下喷射气流的剪切涡的流动变化规律以及空泡压力脉动特征.胡少峰[25]和龚瑞岩[26]采用缩尺实验和数值计算相结合的方法,研究了不同弗劳德数和不同通气率下双层孔排气和孔缝联合排气的通气空泡形态特征及其发展过程.马贵辉等[27-28]利用Fluent 研究了空腔等压排气的空泡发展机制,并研究了不同结构参数下等压空泡的融合机理.

当前工程上的均压排气主要采用多孔排气技术,传统的单层多孔排气技术存在通气空泡融合效果不明显,融合速度缓慢,空泡形态不稳定易脱落,对通气参数要求苛刻等缺点[25-26],因此,改善非定常空泡的周向融合效果,维持通气空泡稳定的形态变得十分重要.常用的改善通气效果的方式有双层孔通气和孔缝联合排气,龚瑞岩[26]与胡少峰[25]的缩尺实验研究表明,双层孔通气实现了空泡的周向融合,但空泡表面呈现不光滑的绺状形态;孔缝联合排气改善了融合效果,但是通气装置的内部结构更为复杂,对通气参数要求比较苛刻,并且受下方出气孔的气流冲击影响,通气空泡发展过程容易断裂脱落.崔震宇[29]研究了环形槽内部开孔的通气空泡,结果表明环槽结构有利于消除孔前滞止高压和孔间分流而导致的通气空泡初生辫状结构形态,促进通气空泡融合,但是槽内开孔通气又会造成航行体结构强度的减弱,槽内融合气体的能量耗散又会导致流出环槽的空泡被来流冲击割断.考虑到贴壁发展的非定常空泡内部存在受来流影响较大的旋涡,本文尝试在通气孔下游设置一个小尺度周向凹槽,在不增加结构复杂性、不破坏结构强度的前提下,达到改善空泡周向融合的效果,并探究其针对不同工况的适应性.研究方法基于有限体积法,利用VOF (volume of fluid)模型和动态铺层的动网格技术对航行体出水排气过程进行数值仿真,通过对比有槽和无槽航行体在不同工况下的空泡发展形态,探究凹槽对空泡周向融合的影响,利用非定常空泡的形态发展和力学特性揭示环形凹槽促进空泡融合的作用机制.

1 计算域设置以及网格划分

如图1(a)所示,数值仿真模型采用半圆球头回转体.航行体沿其长度,即全局坐标系的z轴正方向行进.航行体直径D=40 mm,总长L=4.5D,孔槽联合方案中航行体周向均匀设置三十个通气孔,孔直径为0.01D,槽宽d1=0.125D,孔槽距d2=0.075D,运动坐标系的零点设置为航行体底部中心位置,X为航行体上点到航行体尾部垂向距离.如图1(b)所示,计算域沿径向划分为动域和静止域两部分,两者分界面设置成“interface”滑移界面进行数据交换,根据气泡非定常发展最大尺寸在航行体周围划出一个包裹域进行网格加密处理以捕捉精细化流场.计算域外边界所有表面设置成压力出口边界条件,通过UDF 确定边界位置压力分布及相体积分数分布规律.静域、动域以及包裹域的直径分别为8D,3D和2D,计算初始时刻航行体运动前头距水面3L,气孔设置成质量入口边界条件,航行体表面设置成壁面边界条件.

图1 几何及边界条件设置Fig.1 Geometry and boundary condition settings

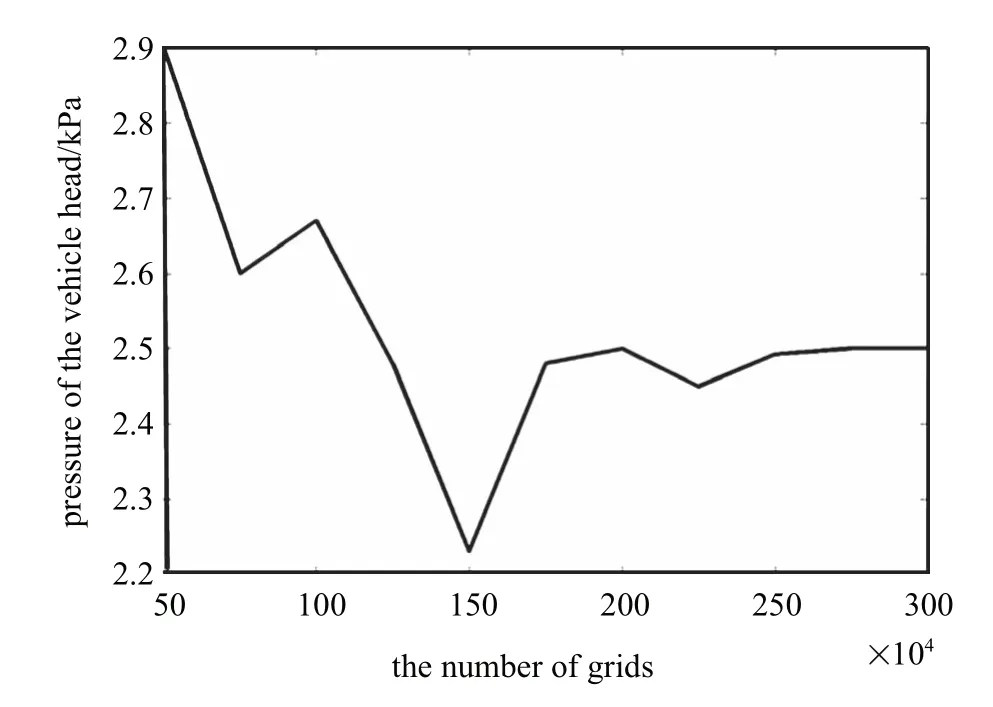

流场选用结构化网格进行划分,边界层设置10层,增长率为1.2.动域的上下边界设置为动网格层变区域,通过UDF(user-defined function)控制航行体运动.图2 给出了不同网格数量下航行体头部压力的变化情况,对比发现当网格总量达到200 万时头部压力系数趋于恒定,故本文的仿真网格选取200 万的划分策略.

图2 不同网格数量下航行体头部压力Fig.2 Pressure of the vehicle head with different grid numbers

2 数值方法以及有效性验证

本文的数值仿真采用基于有限体积法求解N-S方程的方式进行,多相流模型采用隐式VOF,水平集法,设置气相为主相,水相为副相(定义α 表示相体积分数,α=1 表示纯气相,α=0 表示纯水相),湍流模型选用RNGk-ε 模型[22],压力速度耦合方法选用PISO 算法,时间离散格式选择二阶.为方便叙述,定义“YC”表示有槽航行体,“WC”表示无槽航行体.部分文中无量纲参数包括通气率Qi,弗劳德数Fr,无量纲时间,无量纲压力定义如下

其中,Qiv表示通气量,U表示航行体速度,p表示壁面监测点压力.

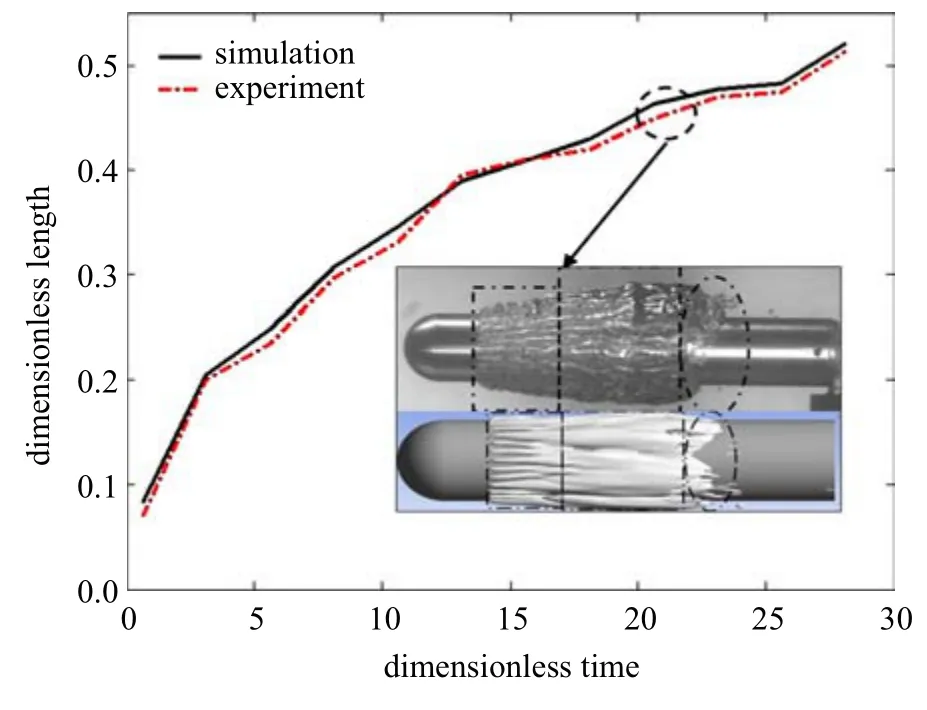

为验证数值方法的有效性,针对无槽航行体出水排气过程进行数值仿真和缩尺实验,其中缩尺实验在哈尔滨工程大学小尺度减压实验系统中进行,实验工况为Fr=4.79,Qi=0.025.图3 给出了实验与仿真得到的气泡无量纲长度l/L(气孔到泡尾部闭合区距离为泡长l,航行体长度为L)的时变曲线,对比发现二者吻合程度良好,表明本文选用的数值方法可以较好地模拟航行体出水非定常排气过程.

图3 实验与仿真空泡无量纲长度曲线Fig.3 Experiment and simulation cavity length

3 环形槽作用机理及结果分析

3.1 环形槽促进空泡融合的作用机制

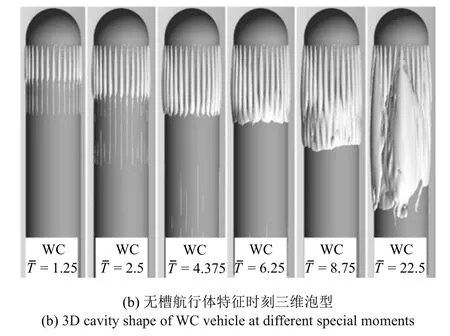

为了研究环形槽对气泡周向融合的影响,本文对单排孔方案有槽、无槽航行体出水排气的结果进行对比研究.图4 给出了Fr=7.94,Qi=0.020 条件下各特征时刻空泡形态,根据气泡发展特点,可以将通气空泡的融合过程分为以下三个阶段:

(1)通气空泡以未融合的辫状形态沿壁面轴向推进的空泡初生阶段(如图4(a)中=1.25~4.375);

(2)通气空泡轴向发展受阻,以周向融合为主的空泡周向发展阶段(如图4(a)中=4.375~6.25);

(3)通气空泡周向融合后以融合空泡的形态轴向发展的融合增长阶段(如图4(a)中=6.25~22.5).

图4 Fr=7.94,Qi=0.020 三维泡型Fig.4 3D cavity shape at Fr=7.94,Qi=0.020

图5 =2.5 时刻航行体表面初生空泡Fig.5 Primary cavity on the vehicle surface at=2.5

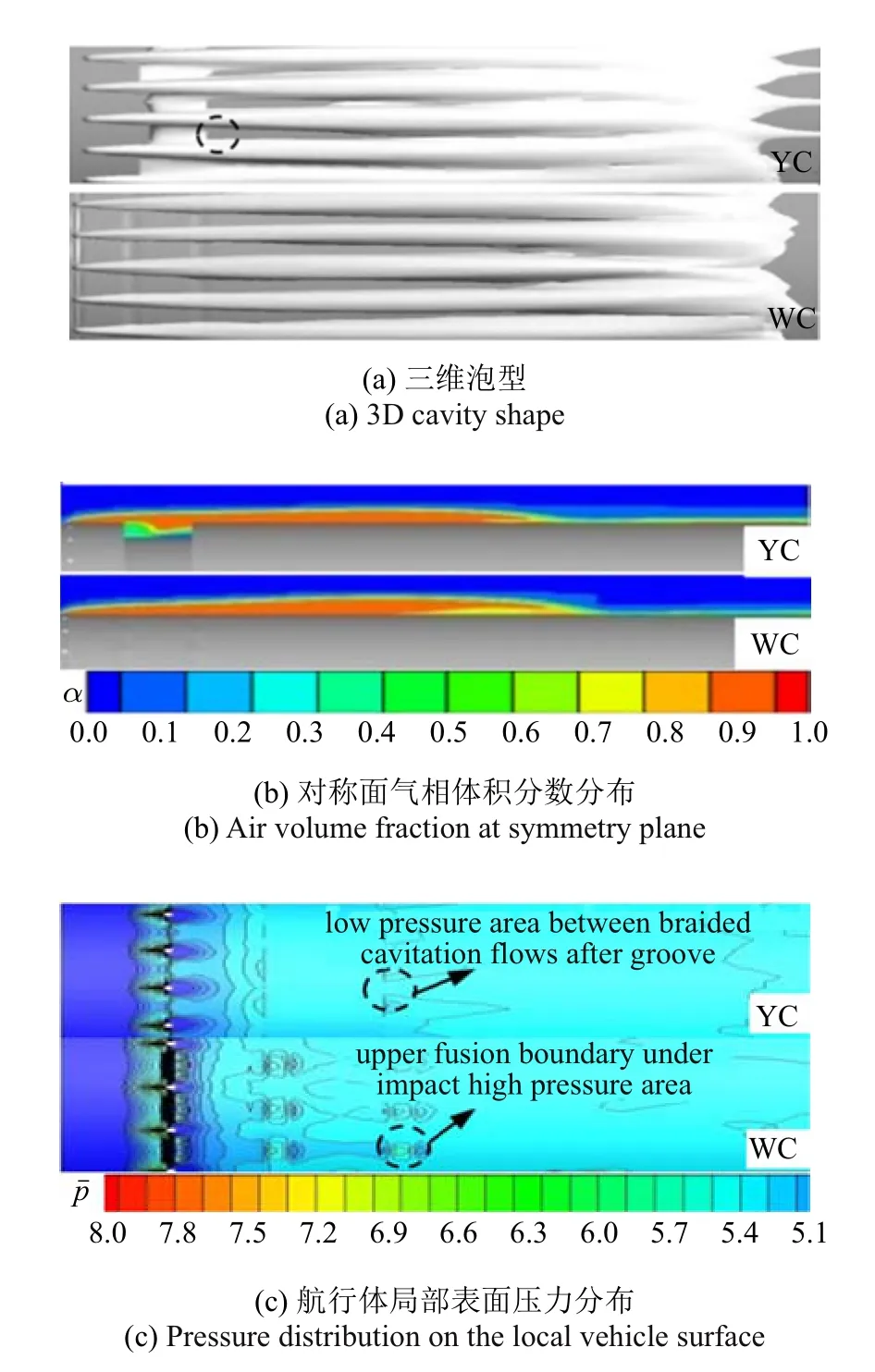

通气空泡经过初生发展阶段后进入周向融合发展阶段.图6 给出了两个特征时刻有槽、无槽航行体表面压力沿轴向分布,对比发现,有槽航行体空泡泡内压力梯度比无槽航行体的泡内压力梯度更大,更大的泡内压力梯度导致有槽航行体的通气空泡轴向推进受到的阻滞作用更强,更有利于空泡周向发展融合.无槽航行体泡尾内外压差更大,通气空泡内部压力梯度更小,从而使得均压气体向航行体尾部方向较快速推进,在剪切层涡涡对和泡尾逆向射流的作用下汇聚于泡尾局部区域.图7 给出了有、无槽方案=6.25 时刻航行体表面三维泡型、相体积分数以及压力的分布情况,对比发现,开槽航行体相邻辫状空泡流过凹槽后周向尺度更大,随着持续通气,空泡融合上边界上移.无槽航行体泡尾较大的内外压差导致逆向射流较大,更大的泡内逆向射流携带更多的水射入泡内,导致无槽航行体泡内水含量较开槽航行体更大.由图7(c)发现,水流流经环形凹槽下缘处时发生流动分离,在槽下缘附近产生局部低压效应.由于=6.25 时凹槽已经被气体灌满,凹槽附近辫状空泡内仍然存在的卷吸作用不断携带气体灌入凹槽,在凹槽下缘低压区的诱导下,多余的气体会在图7(a)虚线框所示的槽下缘与辫状空泡流交界压力梯度较高的位置溢出下泄,增大未融合辫状空泡流的周向尺寸,进而促使相邻两辫状空泡流完全融合.

图6 对称面无量纲压力沿轴向分布Fig.6 Axial distribution of dimensionless pressure

图7 =6.25 时刻航行体表面流场Fig.7 Flow field of the vehicle surface at=6.25

空泡经过充分周向融合后开始进入以大空泡的形态轴向发展的融合增长阶段.图8 表征了该阶段空泡轴向压力分布,参照前文图4 的特征时刻空泡形态,无槽航行体融合空泡的融合上边界遇上游来流冲击,难以继续向上发展,因此通气空泡前部区域仍呈现辫状形态,并且两相邻辫状空泡间融合上边界位置基本稳定.凹槽内气体溢出下泄,开槽航行体空泡融合上边界与槽内气体融合形成融合上边界为槽上缘的融合空泡.持续注入泡内的气体将获得的动能传递给融合的大空泡,空泡克服泡尾闭合高压和壁面冲击射流阻碍沿着航行体轴向增长.此阶段内空泡形态基本稳定,空泡主要表现为沿轴向拉长.图9 给出了=22.5 时刻有槽航行体的外表面空泡形态以及压力分布,参照图8 的空泡沿轴向压力分布,空泡按压力分布可以分为图9 中的几个区域:(1)孔前气流受来流挤压形成的孔前滞止高压区;(2)来流在孔后流动分离造成的过膨胀低压区;(3)空泡周向融合充分后,压力趋于稳定形成的近似低压区;(4)空泡泡尾闭合于壁面形成的闭合高压区.槽的卷吸和槽上缘低压效应作用使得排气孔后凹槽前辫状空泡内气体向下游发展时有一定的加速作用,所以开槽航行体过膨胀低压压力峰值较无槽航行体更小.图10 给出了=22.5 时刻两种航行体对称面内的气相体积分数分布,无槽航行体=22.5 时泡内射流携带的水影响范围距离孔较近,且此区域空泡形态为辫状,所以无槽航行体泡内气体刚流过过膨胀低压区后即与逆向射流上边界相遇,速度方向相反的逆向射流和来流气体挤压碰撞形成图8 虚线框中逆向射流上边界的滞止高压.开槽航行体逆向射流轴向影响范围更小,射流上边界位于槽后,此位置通气空泡已经周向融合,所以未形成像无槽航行体那样的泡内逆向射流前端滞止高压,从对称面气相体积分布看,融合空泡增长阶段开槽航行体通气空泡泡厚更小,无槽航行体泡厚更大.

图8 =22.5 对称面无量纲压力沿轴向分布Fig.8 Axial distribution of dimensionless pressure at=22.5

图9 =22.5 有槽航行体空泡外表面形态Fig.9 Out surface shape of the YC vehicle cavity at =22.5

图10 =22.5 对称面气相体积分数分布Fig.10 Air volume fraction in symmetry plane at=22.5

3.2 不同工况下环形槽对空泡融合的作用

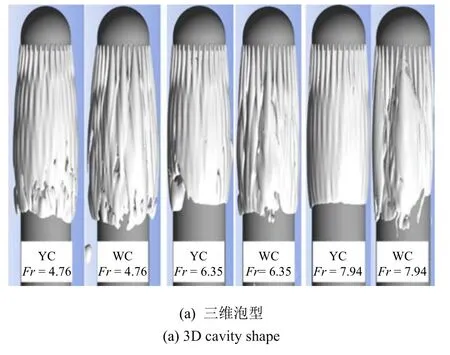

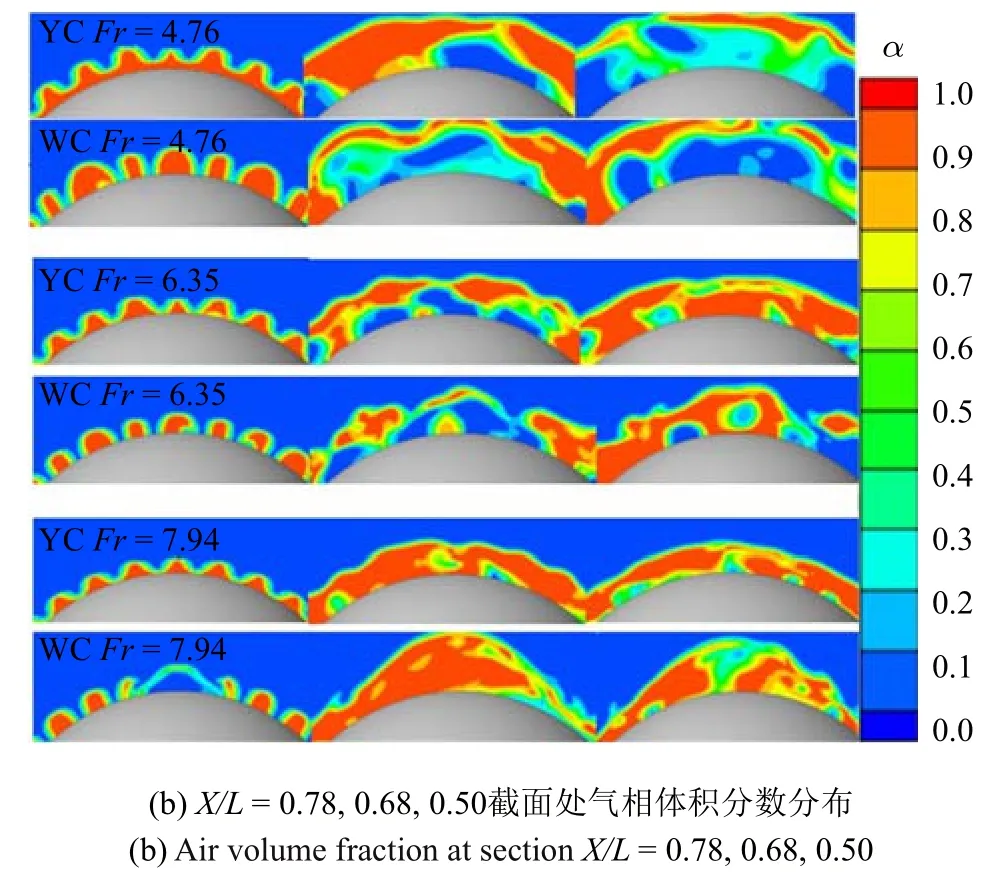

通气率和弗劳德数是影响垂直出水航行体空泡形态及发展过程的重要因素,本文首先控制弗劳德数Fr=7.94 不变,改变通气率Qi为0.015,0.020,0.025,再控制通气率Qi=0.020 不变,改变弗劳德数Fr为4.76,6.35,7.94,分别针对有槽和无槽的航行体出水过程进行了仿真,图11 和图12 给出了=22.5 不同方案下空泡充分发展时刻的流场结果.

对比图11(a)所示的有、无槽情况下的空泡形态可以看出,通气率Qi较小时,无槽航行体的通气空泡以周向分离的辫状形态沿轴向发展,空泡融合效果较差,未被气膜覆盖的航行体表面将暴露在水中承受流体动力冲击.随着通气率的增大,空泡的融合效果有一定改善,Qi=0.025 时,已经出现了包裹住无槽航行体的大片融合空泡,然而空泡融合的周向均匀性较差,从图11(b)的气相体积分数分布可以看出,随着通气率的增大,空泡贴壁内侧出现了大片水相,空泡变得不稳定并存在脱落的风险.相较于无槽航行体,有槽航行体在不同通气率下空泡外表面更加光滑,气泡周向融合位置更靠近头部且周向分布均匀,上下融合边界更为整齐.参考图11(b)还可以发现,有槽航行体在相同通气率情况下形成的空泡对航行体表面的贴附效果较好,泡内含水量更少,这在一定程度上确保了空泡对模型表面的保护作用.当通气率升高时,空泡轴向、径向尺寸明显增大,相较无槽航行体情况空泡周向均匀性及稳定性明显改善.

图11 =22.5 时刻不同Qi 下有槽、无槽情况的空泡对比Fig.11 Cavity comparison between YC and WC cases at different Qi at =22.5

图12 =22.5 时刻不同Fr 下有槽、无槽情况的空泡对比Fig.12 Cavity comparison between YC and WC cases at different Fr at =22.5

带排气航行体垂直运动过程中弗劳德数的变化体现了航行体运动速度对气泡发展的影响.在Qi控制为0.020 的情况下,本文开展了Fr=4.76,6.35,7.94 工况下的航行体出水排气仿真.对比图12(a)和图12(b)给出的气泡形态及气相体积分数分布可以看出,在不同Fr数下,有槽航行体的空泡厚度更薄,表面更光滑,含气量更多,通气空泡的贴壁效果依旧优于无槽航行体.通过图12(a)和图12(b)还可以发现,随着Fr数的增大,在高速来流的冲击下,两种航行体的表面空泡也随之变薄,无槽航行体的气泡融合位置的上边界不断后移,而有槽航行体由于槽内空泡和槽外周向融合空泡实现融合,其上边界始终维持在凹槽上边缘.

4 结论

本文基于有限体积法数值研究了排气孔下游增加小尺度环形凹槽促进出水航行体通气空泡融合的问题,得到以下结论:

(1)环形槽改变了航行体表面的流场分布,其诱导产生的旋涡将通气空泡卷吸进槽内,槽内空泡挤压破裂实现周向融合.在空泡融合阶段,空泡从低压处溢出下泄扩大了辫状空泡周向尺寸,并且促进融合上边界上移.

(2)凹槽卷吸作用造成空泡动能损耗和抗剪切能力减弱,来流边界层剪切壁面空泡,形成周向尺寸更大的剪切层涡并沿周向扩张,促进周向融合,动能的损耗以及较高含气量使空泡形态更加稳定.

(3)有槽航行体融合增长的空泡因为在凹槽处已经充分融合,所以其泡内含水相逆向射流的轴向影响范围小于无槽航行体.

(4)环形凹槽对通气空泡的发展融合具有明显改善作用.有槽航行体形成的空泡融合覆盖面更广,泡厚更薄,空泡表面更光滑,融合边界更加整齐,空泡含气量更大,空泡更加稳定而不易脱落.在不同的工况下,有槽航行体均表现出较好的融合性能.