自制一次性肠瘘负压吸引辅助管的设计及应用*

丁清清,丁子钰,王爱花,王利飞,刘光辉,刘会范

(郑州大学第一附属医院 胃肠二病区,河南 郑州 450052)

肠瘘(fistula of intestine)是指肠管之间、肠管与其他脏器或者体外出现病理性通道,造成肠内容物流出肠腔,引起感染、体液丢失、营养不良和器官功能障碍等一系列病理生理改变[1]。肠瘘约80%发生于外科手术后,也可由先天性畸形、创伤、炎症、肿瘤等引起。20 世纪60 年代以前其病死率为50%~60%[2],近年来技术虽不断进步,但病死率仍高达15%~21%[3]。肠瘘治疗的黄金准则是早期引流、控制感染、改善营养状态,瘘不能自行愈合时再行确定性手术[2],但其治疗过程漫长,病情变化迅速,常伴随高额医疗费用,给患者家庭带来沉重的经济负担[4-5]。临床医护人员常忽视此客观存在的术后并发症及其产生的严重后果,同时基层医院缺乏肠瘘诊治的先进理论知识、方法和设备,在实际治疗过程中无法获得良好的效果。目前临床上常使用输液装置联合双套管在腹腔冲洗的同时行负压吸引,部分肠瘘口可以自行愈合,但在使用过程中存在负压压力不稳定和双套管易被脓液、粪便或坏死组织堵塞等情况[6]。因此本研究在充分识别现有资源并理解患者的困难的基础上针对现存问题设计并自制一次性肠外瘘负压吸引辅助管(以下简称辅助管)应用于临床显示效果良好。现报告如下。

1 一次性肠外瘘负压吸引辅助管的设计制作

取肝素锂管1 个、静脉输液头皮针1 个、非吸收性缝线1 根、皮针1 根、肛管/负压引流管1根,见图1。首先根据患者腹部肠瘘口情况,剪一段长度合适的肛管/负压引流管,用打火机燃烧肝素锂管的底部后立即放入剪下的引流管进行塑形,冷却后拿出来备用;其次用打孔机或剪刀在该管周围打满孔,孔与孔之间的间距为5 mm;最后剪去头皮针的针头,留下头皮针的细长管,用皮针穿上缝线把细长管缝在打满孔的引流管底部(缝住头皮针细长管的一半),制作完成后送消毒供应中心灭菌后备用,见图2。

图1 一次性肠外瘘负压吸引辅助管制作实物图

图2 辅助管临床应用图

2 临床应用

2.1 应用对象

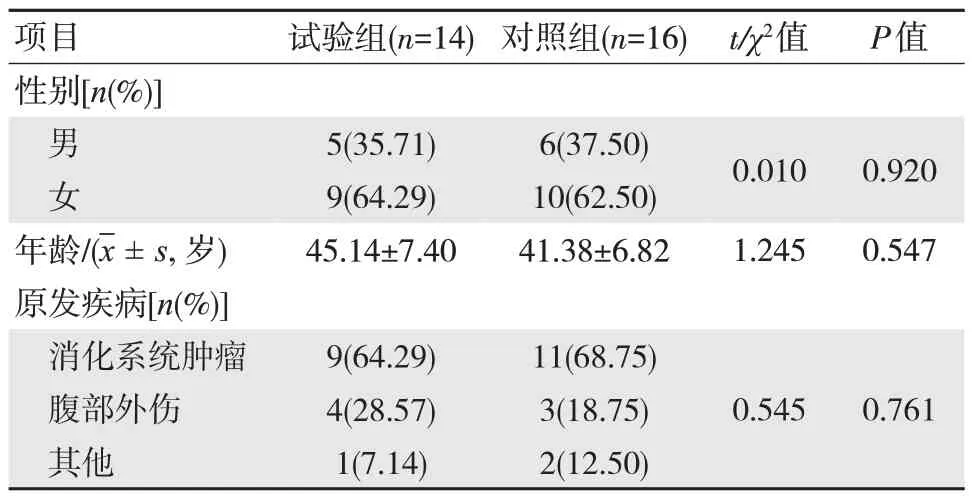

将2018 年11 月至2019 年4 月郑州大学第一附属医院收治的14 例肠瘘患者纳入试验组,其中男5 例,女9 例,年龄(45.14±7.40)岁;其中包括消化系统肿瘤患者术后10 例,腹部外伤4例,其中合并糖尿病6 例,合并高血压4 例。将2019 年5 月至2019 年11 月收治的16 例肠瘘患者纳入对照组,其中男6 例,女10 例,年龄(41.38±6.82)岁;其中包括消化系统肿瘤患者术后11 例,腹部外伤3 例,其他2 例,其中合并糖尿病7 例,合并高血压6 例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

表1 两组一般资料比较

2.2 应用方法

2.2.1 试验组 试验组使用自制一次性肠瘘负压吸引辅助管进行冲洗和负压吸引。操作前消毒瘘口周围皮肤,打开已消毒灭菌的辅助管插入瘘口内,头皮针细长管的另一端连接0.9% 生理盐水500 mL 进行冲洗,负压吸引器延长管连接吸痰管,吸痰管直接放入自制的辅助管内进行负压吸引。冲洗的速度和量都可以根据患者瘘口的情况而进行调节。

2.2.2 对照组 对照组采用传统负压吸引装置的方法,即在瘘口周围使用不带针的输液器连接0.9%生理盐水500 mL 进行冲洗,在瘘口的另一端直接使用负压吸引装置吸引。

2.3 评价指标

2.3.1 换药次数 分别记录两组患者在负压吸引情况下发生瘘口周围渗漏后的换药次数。患者出现因瘘口周围纱布湿透而导致换药次数>1 次/d,连续>2 d 可判定为渗漏。

2.3.2 发热率 使用水银体温计测量两组患者的腋下体温并记录,如体温有异常进行多次复测,有1 次及1 次以上≥37.5℃者视为发热。分别统计两组患者在负压吸引情况下的发热例数。发热率=发热例数/总例数×100%。

2.3.3 患者活动度 患者活动度评价标准:①自主完成日常活动者视为活动度良好;②需要护理人员或家属帮助完成日常活动者视为活动受限。分别记录两组患者活动度情况。

2.4 资料收集方法

本研究正式开展前成立研究小组,由小组成员向研究对象详细解释研究内容、研究目的、注意事项,取得患者同意后签署知情同意书。为小组内2 名专科护士详细讲解资料收集、登记、录入方法,合格后正式开展研究。

2.5 统计学方法

采用SPSS 21.0 统计学软件分析数据,计量资料以均数±标准差()表示,采用独立样本t检验进行比较;计数资料以百分率(%)表示,采用χ2检验进行比较。P<0.05 为差异具有统计学意义。

3 结果

3.1 两组患者换药次数比较

试验组换药1~3(1.79±0.70)次/例,对照组8~13(9.94±1.29)次/例,两组差异有统计学意义(t=21.07,P<0.01)。

3.2 两组患者发热率比较

试验组发热例数为3 例(21.43%),对照组为13 例(81.25%),两组差异有统计学意义(χ2=10.74,P<0.01)。

3.3 两组患者活动度比较

试验组活动度良好12 例(85.71%),活动受限2 例(14.29%);对照组活动度良好13 例(81.25%),活动受限3 例(21.43%),两组患者活动度差异无统计学意义(χ2=0.11,P>0.05),。

4 讨论

4.1 自制辅助管可明显提高护理质量

现代腹部外科所面临的创伤与肿瘤患者日渐增多,病情趋于复杂化,且常合并糖尿病、高龄、免疫功能低下、脏器功能衰竭等情况,因此难治性瘘和复杂性瘘的患者所占比例也越来越高。肠液外漏后肠道细菌移位而导致剧烈腹痛、高热寒战等局部甚至全身感染,为控制进一步的感染而长期大量应用抗生素,进而引起菌群失调导致真菌等多重感染[7]。而负压吸引技术不能被居家患者应用,致使慢性伤口迁延不愈,导致患者及家属的生活质量下降[8]。所以为避免因消化液腐蚀造成腹壁窦道的经久不愈,甚至发生腹腔内出血而危及生命的现象,高效的负压吸引装置在肠瘘患者的临床治疗应用中尤为重要。本研究中将负压吸引器延长管连接吸痰管,吸痰管直接放入自制的辅助管内进行负压吸引,冲洗的速度和量都可以根据患者瘘口的情况而进行调节。与负压吸引装置相比,自制一次性肠瘘负压吸引辅助管在对患者活动度的影响方面,差异无统计学意义,但可减少肠瘘患者的换药次数,降低感染的风险,在提高患者舒适度的同时明显提高护理质量,减少不良事件的发生,从可持续发展角度看更加经济适用。

4.2 自制辅助管可提高患者满意度

患者由于文化背景不同,对疾病的理解和接受程度不一致,大多数表现为不安甚至焦虑[9]。肠瘘作为腹部手术后最严重的并发症之一,不论是生理还是心理方面都对患者产生巨大压力,保守治疗行充分引流时,大多数患者因为内心的紧张或焦虑,会过度指责医护人员临床观察不及时,造成患者满意度下降,甚至产生医护矛盾。故根据临床实际工作需要而不断思考实践制作的一次性肠瘘负压吸引辅助管自应用以来效果显著,通过日常护理工作中对患者的观察及询问,患者满意度普遍提高。

4.3 不足与展望

本研究仍存在不足之处,今后会在现有辅助管的制作基础上不断改进,进一步改进时充分考虑患者舒适度与活动度。在提高患者就医体验的同时降低医护人员的实际工作量。在高度维患者负压吸引安全性的同时,有效改善其就医体验,妥善解决其心理问题,降低护理操作生理疼痛的感受。在护理过程中注重健康信息的传递,最终达到提升患者就医安全度、舒适度与满意度的良好护理效果[10]。

5 小结

本研究在实践中发现,自制一次性肠瘘负压吸引辅助管制作方法简单,有应用方便、安全高效、实用性强等特点。更有利于观察患者的吸引情况,在保证有效吸引的同时降低护理工作量,易于各层级医院在临床工作中的实际使用操作,适宜广泛推广。