设施番茄高品质栽培理论与技术

田永强 高丽红

(中国农业大学园艺学院,设施蔬菜生长发育调控北京市重点实验室,北京 100193)

我国是世界上番茄总产量最高的国家,年产量超过5 500 万t,约占世界总产量的30%(FAO,http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC)。在我国,番茄主要以设施栽培为主(李天来,2016)。据统计,2016 年我国设施番茄播种面积约81 万hm2(1 215 万亩)(占设施蔬菜总面积的19.7%),其中日光温室38.8 万hm2(582 万亩),塑料大中棚36.2 万hm2(543 万亩)(李天来 等,2019)。番茄已成为目前我国设施栽培面积最大的蔬菜,且设施番茄的生产能力仍在持续增加。当前,我国番茄的生产规模已日趋稳定,产量已经能够满足人们的日常需求,甚至个别季节还存在因“集中上市、供过于求”导致的产品滞销问题(仲苏,2015)。近年来,随着人们对番茄营养价值的认识逐渐加深,消费者开始怀念“小时候的番茄味道”,消费市场对高品质番茄的需求越来越强烈(薛鑫,2019)。因此,口感好、风味佳、营养丰富,已成为番茄生产的一个重要发展方向(Bisbis et al.,2018;Kyriacou &Rouphael,2018)。

品种特性是影响番茄品质的首要因素(Zhu et al.,2018a)。但是,在既定的品种下,栽培技术是决定番茄果实品质的关键因素(Rouphael et al.,2018)。通过合理的环境控制和适宜的农艺措施,能够有效调节果实中风味物质和营养物质的种类及其含量,生产出营养、美味、安全的番茄(Kyriacou &Rouphael,2018)。迄今为止,国外研究者和种植者在番茄高品质栽培技术领域进行了较多的探索与尝试,一些技术已经在生产中大面积推广应用。例如,在日本,种植者普遍采用控水控肥无土栽培技术或根域限制栽培技术,能够生产出可溶性糖含量高达8%~10%的番茄(Saito et al.,2008;Sarkar et al.,2008);在欧洲,近年来流行采用外源喷施生物刺激素,以提高番茄品质(Soppelsa et al.,2018)。在我国,目前已有一些大中型企业进入现代设施园艺生产领域,在连栋玻璃温室中进行高品质番茄周年栽培。但是,我国设施番茄的高品质栽培仍处于探索阶段,尚缺乏能在生产中大面积推广应用的技术。鉴于此,本文在阐述番茄果实品质组成的基础上,综述了国内外番茄品质调控技术的研究进展,并简要介绍了中国农业大学园艺学院设施蔬菜栽培生理与环境调控课题组在相关领域的探索进展,以期为国内设施番茄高品质栽培提供参考。

1 番茄果实的品质组成

一般而言,番茄果实的品质主要由外观品质、内在品质和感官品质三部分组成(图1)。外观品质主要包括果实的形状和颜色;内在品质指各类对人体有益的营养物质的含量;感官品质则由各种影响番茄果实口感的风味物质组成。对于某一个品质指标而言,其好坏是相对的(与个人消费习惯和身体状况有关),无法绝对地评价。

1.1 外观品质

番茄果实的形状可分为12 种,包括扁平、扁圆、圆、爆米花、平、方、半椭圆、椭圆、圆柱、梨、梨状肌和心形(图2-A)。果实形状主要由品种特性决定(Sun et al.,2017),同时受栽培管理措施(如灌溉、施肥)和化学药剂(如农药、生长调节剂)的影响(Gastélum-Barrios et al.,2011)。例如,苗期低温、营养过剩、过量灌溉和生长调节剂等都有可能导致变形果和乱形果等畸形果的发生(李天来,1999;Wang et al.,2019)。

番茄果实的颜色主要包括紫、红、粉、橙、黄、绿等6 种纯色系和红紫花、红橙花与黄绿花等3 种花色系(图2-B)。番茄果实的颜色主要受各类色素在果实中的含量及其比例的影响。一般而言,紫色果的花青素含量较高,红色果的番茄红素含量较高,而橙色果中胡萝卜素占据优势(Borghesi et al.,2016)。

1.2 内在品质

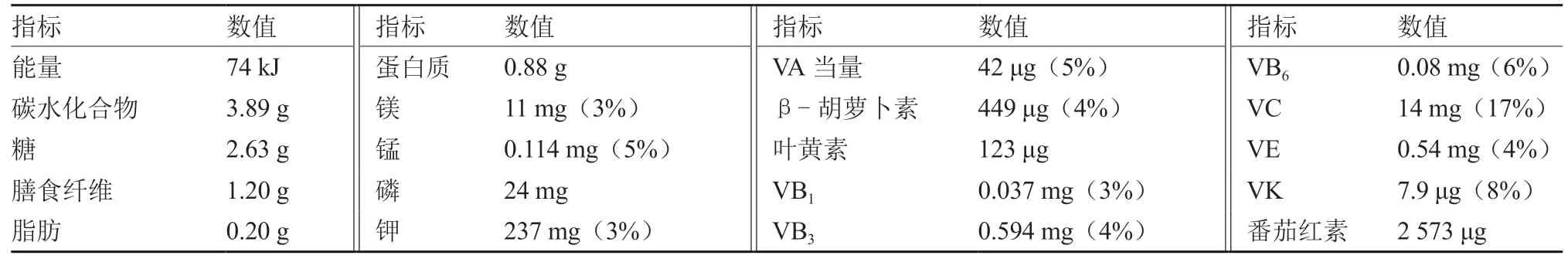

番茄果实的内在品质与人体健康密切相关(表1)。番茄果实约含94.5%的水,3.9%的碳水化合物,0.2%的脂肪和0.9%的蛋白质。每100 g 新鲜番茄可以为人体提供约74 kJ(相当于18 卡路里)的能量和14 mg VC(相当于人体每日需求量的17%)。番茄红素是番茄最具特色的营养物质,其可能在抑制胆固醇合成和预防前列腺癌及心血管疾病等方面发挥作用(Mozos et al.,2018;Imran et al.,2020)。为了表征番茄的内在品质,在生产实际中需找寻一个便于快速检测且相对可靠的指标。由于可溶性固形物包括糖、酸、蛋白质、酚类、维生素、矿物质和色素,且可通过阿贝折光仪快速检测,因此能够高效表征番茄果实的整体内在品质。

表1 普通番茄果实的营养物质含量(每100 g 鲜质量)

1.3 感官品质

番茄感官品质主要受风味物质的影响。影响番茄果实风味的物质多达上千种(Zhu et al.,2018a),其中33 种与消费者整体喜好显著相关,主要包括果糖、葡萄糖、柠檬酸、苹果酸,以及29 种挥发性物质(香叶基丙酮、苯甲醛、壬醛、苯乙醛、苄腈、谷氨酸、异戊酸、水杨醛、丁香酚等)(Tieman et al.,2017)。在番茄果实的干物质中,果糖、葡萄糖和柠檬酸的占比最高(图3),也是影响果实口感(甜度和酸度)的关键物质。品种是影响番茄风味物质的首要因素。一般而言,大果型番茄的含糖量普遍低于小果型番茄(Mathieu et al.,2009;Nassar et al.,2015;Tieman et al.,2017)。若既有品种因品种特性而风味不足,则可通过直接向果实中添加果糖/葡萄糖和柠檬酸的方式来改善风味(Malundo et al.,1995)。在一定范围内,消费者对番茄果实风味的接受度随加糖量的增加而提高,而随加酸量的增加呈先升高后降低的趋势(图4)。这说明果实含糖量和含酸量可作为评价番茄风味的重要指标。从消费习惯来看,口感酸甜的番茄更容易被人们接受。由于甜度和酸度的比值是影响消费者口感和风味接受度的关键因素(图5),因此糖酸比可作为评价番茄感官品质的关键指标(Nassar et al.,2015)。

2 国内外番茄品质调控技术研究进展

提升番茄品质的策略主要包括三大类,即品种与砧木的选择、环境调控、农艺措施。在生产实际中,这三类策略之间并不是相互独立的,可综合运用(图6)。

2.1 品种与砧木的选择

不同番茄品种的果实含糖量介于2%~10%之间,即20~100 g·kg-1(FW)。虽然不同番茄品种的果实品质差异较大,但果型大小是影响含糖量的首要因素(图7-A)(Tieman et al.,2017)。一般而言,小果型番茄的糖酸比更高,口感更好(图7-B)(Nassar et al.,2015)。近年来在设施生产中流行的高品质番茄品种,如原味1 号、京彩6 号、京番308、味多美2 号等,都属于中等偏小果型。

此外,本课题组测定了40 个番茄品种的果实品质,发现品种间的果实品质差异很大。番茄果实可溶性固形物含量在2.9~10.2 mg·g-1范围内(图8-A),且其与可溶性糖、可滴定酸、糖酸比和VC含量均呈极显著相关性(图8-B),可在生产中作为评价果实整体品质的单一指标。

若采用嫁接生产(图9-A),则砧木品种也可能影响番茄果实品质。嫁接能够影响的果实品质包括果实大小、颜色、硬度、风味物质(果糖、葡萄糖、柠檬酸、苹果酸及香叶基丙酮等挥发性物质)和营养物质(维生素、类胡萝卜素和矿物质)等(Rouphael et al.,2018)。例如,采用砧木RIL164 和RIL364嫁接番茄,可显著提高果实中可溶性固形物和可滴定酸的含量(图9-B)(Flores et al.,2010)。因此,在生产实际中,若无法改变主栽品种,可以选择适宜的砧木,通过嫁接提高番茄果实品质。

2.2 环境调控

目前,番茄品质的环境调控主要集中在温度、光照和CO2三方面(图6)。

在番茄正常生长的适宜温度范围内,气温累积量是影响番茄果实品质的关键环境因素(Riga et al.,2008)。从番茄果实收获前45 d 开始计算日平均气温的积温,积温越高,则番茄果实的可溶性固形物含量越高(图10)。如前所述,可溶性固形物含量能够高效表征番茄果实的整体内在品质。因此,在既定品种下,控制积温可有效提升果实的整体品质。基于可溶性固形物的含量,建议将收获前45 d 内的日平均气温累积量控制在1 000 ℃以上(图10)。需要注意的是,为了不影响番茄红素的合成,需将气温控制在32 ℃以下(Gautier et al.,2008;Kläring et al.,2015)。除气温外,调节根区温度也有助于改善番茄果实品质。例如,在设施越夏栽培时,通过纸膜覆盖可降低根区温度,有助于提高番茄果实VC 含量而降低硝酸盐含量(Zhang et al.,2019)。

光照主要通过光质和光强影响番茄果实品质。在设施栽培过程中,可通过遮光或补光进行光照控制(Oren-Shamir et al.,2001;Ilić &Fallik,2017)。在光照过强的季节,采用黑色、蓝色和绿色遮阳网均可适度降低光照强度,从而缓解光抑制的不利影响,进而提高果实的番茄红素含量(图11-A)(Ilić et al.,2012)。此外,蓝色遮阳网利于蓝光透过(Oren-Shamir et al.,2001),对番茄红素的提升效果优于红色遮阳网(图11-A)。在光照较弱的季节,补光则有利于增加番茄甜度和提升果实的整体品质(Kowalczyk et al.,2012)。

设施内CO2分布不均匀,具有“夜间富集、白天亏缺”的特点。增施CO2能够明显提高设施番茄果实总糖的含量(图11-B)(Khan et al.,2013),从而改善番茄的口感。一般建议白天CO2的施用浓度为500~800 mg·L-1。

2.3 农艺措施

可调控番茄品质的农艺措施主要包括水盐调控、营养液组成、生物强化和生物刺激四大类(图6)。其中,水盐调控策略又包括盐浓度调节、水分亏缺和水肥协同调控3 种。生产中一般通过调节营养液EC 进行盐浓度控制。当采用NaCl 调节EC时,随NaCl 添加量的增加,无论是大果型还是小果型番茄,均表现出单果质量降低而有机酸、糖和可溶性固形物含量升高的趋势(图12)(Zushi &Matsuzoe,2015)。这说明采用调节盐浓度方式进行高品质番茄栽培,可能要“牺牲”一定的产量。值得关注的是,对小果型番茄而言,采用较低浓度的NaCl(如25 mmol·L-1)可以大幅提高有机酸和糖含量(图12-B、C)。

水分亏缺策略一般适合在番茄果实成熟期应用,这样不仅对单果质量的影响较小,而且能够显著提高可溶性固形物、可滴定酸和VC的含量(Ripoll et al.,2014)。若水分亏缺策略应用过早(如在果实膨大期),虽然能够提高可溶性固形物含量,但可能对单果质量有抑制作用。需要注意的是,水分亏缺是针对作物而言,而不是针对栽培基质或土壤。例如,在设施番茄栽培过程中,若将苗期(从定植到第1 穗果坐果)的灌溉量降低至正常灌溉量(灌溉上、下限分别为田间持水量的90%、75%)的1/3~2/3,并不影响植株的水分消耗及果实的产量和品质(Chen et al.,2013),说明作物并没有出现水分亏缺。但是,若在番茄果实成熟期(从第1穗果开始成熟至拉秧)采用同样的减量灌溉策略,则植株水分消耗显著降低(出现水分亏缺),而果实可溶性糖、有机酸和VC 含量显著提高(Chen et al.,2013)。一般来说,水分亏缺量越大,果实品质的提升效果越好,但减产趋势明显(图13)。因此,在实际生产中,应进行适度的水分亏缺处理。为了维持一定的产量(正常产量的85%),水分亏缺推荐量为30%(图13)。

水肥协同调控在日本应用较多,目前生产中常见的技术主要包括控水控肥、根域限制和Imec 渗透膜3 种(图14)(Nishikawa et al.,2005;Sarkar et al.,2008;Frisina et al.,2015)。控水控肥技术在选择适宜品种(如原味1 号)的基础上,从第1 穗花开花35 d 左右开始,减少灌溉量(基质/土壤相对含水量为60%)和增加施肥量(营养液EC 为4 mS·cm-1)。根域限制技术的基质用量仅为250 mL·株-1,每日给液数十次(最小间隔30 min·次-1),每次50 mL·株-1。Imec 渗透膜(由透析膜结合水凝胶制成,厚度60~65 μm)技术将根系(膜上)与水肥滴灌管(膜下)隔离,该膜具有纳米尺寸的渗漏孔径,仅允许水分和养分穿过,而不允许根系穿透(Frisina et al.,2015)。上述技术可使番茄果实含糖量高达 8%~10%。此外,本课题组研究发现,适度控水(基质相对含水量为60%~80%)和提高EC(采用NaCl 或KCl 调节EC 至4~5 mS·cm-1)均可显著提高果实可溶性固形物含量、糖酸比及果实品质综合评价指数TQI(陈义 等,2019)。

营养液组成策略目前主要集中在K 和Ca 2 个营养元素上。增加K 素的施用量,能够提高番茄果实中的K 含量,进而促进番茄红素的合成(图15)(Taber et al.,2008)。叶面喷施Ca 肥则有助于提高番茄果实中VC 的含量(Husein et al.,2015;Islam et al.,2016)。

生物强化策略是指在根区增施或叶面喷施(不建议在番茄果实表面喷施)特异元素肥(如人体必需的硒、碘、铁、锌、铜、钙和镁),使得番茄果实富含人体易缺的营养元素(White &Broadley,2009)。目前,番茄生产和科学研究中主要针对硒和碘元素(Kiferle et al.,2013;Pezzarossa et al.,2014;Zhu et al.,2018b)。若采用营养液浇灌植株,随营养液中硒浓度的升高,番茄果实中硒的含量也增加,而产量呈先平稳后明显下降趋势(图16-A)(Edelstein et al.,2016)。为了维持一定的产量(正常产量的85%),营养液中硒推荐量为0.75 mg·L-1。虽然硒是人体必需的微量元素,但取食富硒量过大的食物容易遭受硒中毒(Yang &Xia,1995)。因此,在富硒番茄生产过程中,需要严格控制硒的施用量。对成年人而言,一般硒的推荐摄入量为55 μg·d-1(Monsen,2000),摄入上限为400 μg·d-1(Yang &Zhou,1994)。按每天取食1 个普通番茄(单果质量140 g)计算,番茄果实的硒含量不易超过393 μg·kg-1(FW)。除硒外,番茄果实富集碘的能力也很强(Kiferle et al.,2013)。浇溉10 mmol·L-1碘化钾溶液,可在不显著(P>0.05)影响产量的前提下使番茄果实中的碘含量高达4.8 mg·kg-1(图16-B)。对成年人而言,碘的推荐摄入量为150 μg·d-1,摄入上限为1 100 μg·d-1(Trumbo et al.,2001)。

生物刺激策略是指利用很小剂量的植物生物刺激素改善番茄植株生理机能、养分吸收、非生物胁迫(盐、干旱和重金属)抵抗力和内生/根际菌群,进而提高果实品质(Colla et al.,2017;Xu &Geelen,2018)。植物生物刺激素以天然原料为基础,不属于农药、传统肥料、植物激素或植物生长调节剂范畴。目前,生物刺激策略在欧洲设施番茄的生产中应用较多。例如,意大利Rouphael 等(2017)研究发现叶面喷施2.5 mL·L-1豆科蛋白水解物可显著提高温室番茄果实中可溶性固形物的含量。

除上述农艺措施外,本课题组研究发现栽培密度和栽培模式也能够显著影响番茄果实品质。在栽培密度方面,选择优质品种(如京彩6 号)并适度提高栽培密度(由传统3.8 株·m-2提高至5.0株·m-2),留2~3 穗果,可在保证果实高品质的前提下增加产量。在栽培模式方面,与种子苗和单干整枝4 穗果相比,采用扦插苗或双干整枝2 穗果摘心,配合水肥调控,不仅可以提高番茄果实可溶性固形物、糖、酸和VC 含量,而且可以增加单果质量。

3 小结

品种是决定番茄果实品质的首要因素。然而在不同季节和不同环境条件下,同一品种的果实品质并不稳定,即使是高品质品种也会出现品质显著下降的情况。因此,在既定品质下,可通过嫁接(选择适宜的砧木)、环境调控(温度、光照和CO2)和农艺措施(水盐调控、营养液组成、生物强化、生物刺激和栽培模式)来改善果实品质。由于单一措施的效果往往有限,需要将不同的调控策略进行有效集成(例如光照调节与水盐调控相结合,营养液组成与生物刺激相结合),通过协同调控实现果实品质的综合提升。此外,对于设施长季节栽培的番茄而言,建议实行果实品质的动态调控策略,即在不同的季节和环境条件下,选择相匹配的调控策略。