载人航天器密封舱地面微生物控制与检测

闫 洁,李兴乾,张兰涛

(中国空间技术研究院 载人航天总体部,北京100094)

0 引言

随着我国载人航天工程的发展,载人航天器在轨驻留时间将由原来的数十天增加到数年。为保障航天员在轨驻留期间的身心健康和安全,必须对载人航天器密封舱的微生物水平进行控制,使其满足医学要求。

国外飞行经验表明:空间密闭载人环境非常有利于微生物的滋生和生存,若不加以控制就会给航天员的健康及航天器内的设备带来巨大的安全隐患。美国针对航天飞机的微生物控制开展了研究,制定了微生物防控标准及有效的监控程序。美国和俄罗斯在“和平号”空间站及国际空间站运营和建造期间对微生物的来源、控制、防护、监测及危害性进行了一系列研究,制定了一套较为成熟的针对空间站地面及在轨运行期间微生物控制的相关要求及标准,包括航天器从地面设计阶段一直到在轨运行期间微生物的控制及监测方法。

我国由于载人航天技术起步较晚,且早期载人航天器飞行中不需要考虑在轨驻留问题,所以目前尚缺少载人航天器密封舱微生物控制的有效经验,微生物控制方法和试验的研究工作开展较少。

为了研究载人航天器密封舱内微生物的有效控制技术,本文以某中短期驻留载人航天器为例,对其微生物控制关键因素进行分析,重点探讨其地面研制阶段密封舱微生物控制方法与检测试验。

1 微生物控制要求

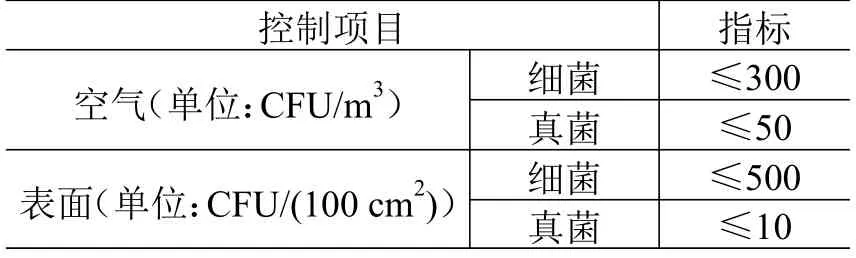

参照国外载人航天微生物控制要求,目前国际上对中短期驻留航天器密封舱地面微生物的指标要求如表1所示。

表1 载人航天器密封舱地面微生物控制指标Table 1 The requirements of microbial control on the ground for the sealed cabin of manned spacecraft

2 微生物控制关键因素分析

根据舱内微生物来源和国外载人航天器微生物控制标准9,,按照载人航天器研制流程(设计—AIT(总装、集成和测试)—运输—发射场—在轨飞行),载人航天器密封舱地面阶段微生物控制关键因素包括5个方面,即密封舱舱内原材料、微生物生长环境、结构设备表面、舱体所处环境和发射前舱内环境。

1)舱内原材料因素。原材料是微生物生长与繁殖最直接的载体和营养来源,微生物会附着在材料上生长代谢,造成材料的腐蚀和降解,影响舱内生存环境和结构设备运行的安全性和可靠性。因此在载人航天器方案设计阶段对舱内使用材料进行抗菌防霉性能的筛选是保证舱内微生物水平的基础。

2)微生物生长环境因素。根据国外飞行经验,在轨阶段密封舱内会出现通风不畅的窝风区域和低温冷凝的潮湿表面,这些环境非常有利微生物的生长繁殖。因此,载人航天器在方案设计阶段对具有窝风和潮湿的区域进行主动的环境设计,可避免出现易于微生物生长的局部恶劣环境,有效抑制微生物的大量滋生。

3)结构设备表面控制因素。单机产品的结构设备表面如不进行清洁,则在装器的同时会对舱内环境造成污染。因此需要在地面AIT 阶段就对结构设备表面进行定期清洁、消毒和检测工作,以有效抑制密封舱内表面微生物的水平。

4)舱体所处环境因素。航天器在发射前的总装测试及运输环节中,密封舱会与厂房内的大环境、进舱操作人员、运输包装箱等直接接触,因此载人航天器在地面阶段应该对进舱操作人员、厂房环境以及运输环节均采取一定的控制措施。通过对舱体所处环境及操作人员洁净程度控制,达到维持密封舱内洁净度的目的。

5)发射前舱内环境因素。为了保证整个总装与测试阶段的控制效果,应在航天器发射前对密封舱内的空气和表面进行全面的清洁和消毒。

3 微生物控制方法

以某中短期驻留载人航天器为载体,根据前文所分析的微生物控制关键因素,除方案设计阶段需要考虑的原材料筛选及对舱内环境方案采取主动通风及防结露等设计外,对该航天器在地面研制阶段密封舱微生物控制采取如下方法。

3.1 舱体所处环境控制

该航天器在研制流程中舱体所处环境主要包括AIT阶段及发射场的厂房环境、进舱操作人员,以及运输阶段的包装箱环境。针对这些环境采取了如下控制方法。

1)厂房环境:通过采用高效空气过滤器、恒温恒湿以及定期清洁等手段使该载人航天器密封舱所处厂房内空气环境洁净度满足ISO 14644标准中ISO 8级洁净度要求。

2)进舱操作人员:操作人员先进行手部消毒,然后穿上防静电服和防静电鞋进入风淋间;进入舱内前,人员按规定着装无菌处理的工作服、口罩、工作帽和工作鞋,工作帽覆盖所有头发,长发者需要先将头发盘好并固定再戴帽子;感冒患者、腹泻者、皮肤或者呼吸疾病患者等人员严禁进入舱内。

3)运输环节:运输前先对包装箱进行清洁。运输过程中,舱体所处包装箱内温度尽可能控制在37℃以下,相对湿度控制在60%以下,包装箱内空气洁净度满足ISO8级要求,且对包装箱进行密封处理,以隔绝外界空气的污染。

3.2 结构设备表面控制

在AIT 阶段使用消毒产品定期对该航天器密封舱内的结构和设备表面进行清洁和消毒。具体方法:将无菌布用超纯水浸湿,用力拧干至无液体滴下;然后按从左到右、从上到下的顺序对可擦拭的设备光滑表面进行擦拭,不可来回擦拭;擦完消毒后用干无菌布抹去水迹。

3.3 发射前舱内环境控制

发射前,对该载人航天器舱内结构设备表面进行清洁消毒;使用洁净气源对舱内气体进行清洁置换,置换完成后关闭舱门。

当航天器在发射塔架上时,无操作需求不打开舱门;若需要开舱门进人,人员按要求换上洁净服装并对带进去的物品进行消毒清洁,且在人员进舱操作时舱门时刻处于关闭状态。

4 微生物采样检测试验

在该载人航天器完成总装测试、转运到发射场前及在发射场均对密封舱内微生物控制水平进行了检测试验。

4.1 检测时的密封舱状态

检测时,密封舱舱内设备、物品包均安装到位,舱体内装修与在轨飞行状态一致。密封舱一个舱门虚掩供检测试验人员进出,其余舱门关闭,舷窗安装到位或者封堵,尽量使密封舱处于封闭状态。

4.2 采样

密封舱内微生物检测主要包括空气采样检测和表面采样检测。

1)空气采样

采用撞击法对该航天器密封舱内空气微生物进行采样检测:试验人员将撞击式空气采样器放入密封舱通道中心位置,打开采样装置开关;6 min后,关闭开关,将空气采样器从舱内取出。

2)表面采样

采用戳印法对该航天器密封舱内表面微生物进行采样检测:将接触平皿拿到采样位置,用手将其轻轻按压在采样位置表面4~5 s,使培养基和采样表面接触充分均匀,然后盖上培养皿盖。采样表面的选择包括供气开关阀门、食品加热开关、大小便收集盖子、操作手柄头这些航天员在轨经常需要操作的设备开关处。

4.3 采样后的微生物检测

上述采样中,细菌采样使用普通营养琼脂培养基(Nutrient Agar,NA),采样后将普通营养琼脂平板置于37℃恒温培养48 h,计数细菌菌落总数;真菌采样使用沙氏琼脂培养基(Sabouraud Dextrose Agar,SDA),沙氏琼脂平板置于28℃恒温培养5~7天,计数真菌菌落总数。计数时采用菌落长出后人工肉眼计数的方式,每个位置采集2个平行样,用平均数进行比较计算。培养基采用商业产品,普通营养琼脂培养基和沙氏琼脂培养基的生产厂家均为连云港端峰生物科技有限公司。

4.4 采样检测的试验结果

空气采样检测结果如表2所示,表面采样检测结果如表3所示。检测结果表明:密封舱内空气微生物中细菌总菌落数<117 CFU/m,真菌总菌落数<5 CFU/m;表面微生物中细菌总菌落数<140 CFU/(100 cm),真菌总菌落数<4 CFU/(100 cm),均满足载人航天器地面微生物控制指标(参见表1)要求。

表2 某载人航天器密封舱空气微生物检测结果Table 2 Theconcentrationsof airborne microbes in thesealed cabin of a manned spacecraft

表3 某载人航天器密封舱表面微生物检测结果Table 3 Theconcentrations of surficial microbesin the sealed cabin of a manned spacecraft

5 结束语

空间微生物控制技术是我国载人航天工程实现中长期驻留所必需具备的关键技术之一。本文对载人航天器密封舱地面微生物的控制关键因素进行了分析,并应用于某中短期驻留载人航天器密封舱微生物的控制。对航天器密封舱内空气和表面微生物的实际采样试验结果表明:舱内微生物控制关键因素分析较为全面,所采取的具体控制方法有效,控制指标满足要求。