中国与“一带一路”沿线国家双边贸易周期的动态变迁测度

隋建利 龚凯林 刘金全

一、引言

自2013年习近平主席提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”(合称“一带一路”) 倡议以来,“一带一路”建设在政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通等重点领域取得了诸多卓有成效的进展,各成员国之间的经贸联系也愈加紧密,2019年中国与“一带一路”沿线国家货物贸易总额高达1.3万亿美元,占中国进出口总额的29.4%。毋庸置疑,中国与沿线各国之间尚存极大的经贸合作空间,“一带一路”建设必将为中国对外贸易带来新的发展机遇。2017年党的十九大报告明确提出,要以“一带一路”建设为重点,坚持“引进来”和“走出去”并重的开放合作路径。2019年全国两会进一步强调,要积极推动“一带一路”国家间的贸易合作,加快形成高标准的自由贸易区网络。然而,就目前的国际形势而言,地缘政治危机、逆全球化思潮、恐怖主义、国际原油价格危机等突出问题愈演愈烈,2020年全球性新冠病毒肺炎疫情的轰然爆发和急剧蔓延更是不容小觑,中国跨国贸易面临的潜在威胁和巨大挑战不言而喻。在此形势下,深刻把握中国与“一带一路”沿线各国双边贸易增长的内在运行规律,清晰研判沿线各国之间的贸易协同关系,对于推动中国对外贸易发展以及区域贸易一体化建设具有深远意义。

近年来,中国与“一带一路”沿线国家的贸易问题逐渐受到越来越多学者的关注和讨论。既有相关研究主要从贸易损益、贸易竞争互补关系以及贸易影响因素等三个层面展开。首先,在有关贸易损益的研究中,王桂军 (2019) 以及李军等 (2019) 发现“一带一路”倡议能够有效激发中国企业创新以及转型升级,也有学者强调,“一带一路”倡议对沿线国家以及全球贸易增长具有明显的助推作用,且中国与沿线各国双边贸易成本普遍趋于下降 (刘洪铎、蔡晓珊,2016;孙楚仁等,2017;Herrero and Xu,2017;Zhai,2018)。其次,在有关贸易竞争互补关系的研究中,有学者运用网络分析方法发现,沿线各国之间呈“三足鼎立”的贸易竞争格局,贸易互补超过贸易竞争 (李敬等,2017)。中国竞争优势主要偏向劳动密集型产品,而技术密集型产品则相对较弱 (陈继勇等,2017),但是,中国技术密集型产品的竞争优势明显强于印度 (Ahmad et al.,2018)。最后,在有关贸易影响因素的研究中,有学者基于随机前沿模型探讨贸易潜能以及贸易效率的影响因素 (李晓钟、吕培培,2019),更多学者则侧重于考察文化差异、恐怖袭击、基础设施等因素对贸易增长的影响 (Xie,2018;李兵、颜晓晨,2018;胡再勇等,2019)。

能够发现,虽然国内外学者基于不同视阈对“一带一路”贸易问题展开了一定程度的研究,但是,鲜有学者深入挖掘中国与“一带一路”沿线各国双边贸易增长自身动态路径的周期性波动特征,仅有的少量相关文献也只是局限于针对部分国家双边贸易或贸易总量的波动分析。例如,Hong et al. (2017) 指出,中国与亚洲国家之间的双边贸易增长呈周期性波动轨迹。Kaur and Kapoor (2018) 发现,印度出口贸易波动程度具有明显的阶段性差异,且传统产品的出口贸易相对更加稳定。国内学者张庆君 (2007) 以及郎丽华、张连城 (2011) 强调,改革开放以来中国进出口贸易经历了多次短周期、中周期以及长周期波动,中国对外贸易周期客观存在且依赖于经济周期。张龑、孙浦阳 (2017) 则从细分行业的角度指出,中国各出口行业的贸易周期波动程度存在差异。事实上,不仅是中国,世界范围的贸易增长大都呈现出明显的震荡起伏态势 (Constantinescu et al.,2016),唯有科学厘清经济增长的内在规律,方能合理引导宏观经济的平稳运行 (Barro,1989),此论断同样也适用于对贸易增长问题的探讨。

在现有相关文献中,周期测度的常用方法大致可以划分为两类:一是将时间序列分解,进而获得能够表征长期趋势以及波动幅度的“趋势成分”以及“波动成分”,并将“波动成分”用于刻画时间序列的周期性波动,其中,以HP滤波和BP滤波的应用最为普遍;二是根据拐点信息区分时间序列的扩张期与收缩期,其中,非线性马尔科夫区制转移 (MS) 模型颇具代表性。在实际应用过程中,各种滤波技术通常存在高估时间序列周期相关性以及损失样本头尾观测值等缺陷,而非线性MS模型不仅能够刻画时间序列在不同区制状态之间的转移过程,而且能够以概率形式识别时间序列所处具体区制,其在拐点甄别以及时变性特征捕捉方面具有独特优势。因此,由Hamilton (1989) 提出的非线性MS模型被广泛运用于周期测度中。例如,Wall (2007) 从国家和区域层面探讨了日本经济周期;Adler et al.(2018) 测度了国际贸易条件指数的周期性特征;刘金全等 (2009) 以及宋涛、郑挺国 (2014) 对中国经济周期的时变性特征进行了剖析;熊韵坚 (2018) 探讨了中国经济周期与产业发展周期的协同关系;黄赜琳、姚婷婷 (2018) 从国际贸易、FDI、产业结构以及金融联系等4个层面检验国际经济周期协同的传导机制。有鉴于此,本文运用非线性MS模型甄别中国与“一带一路”沿线各国双边贸易周期的阶段特征,捕捉贸易增长在不同区制状态之间的动态演化过程,进而挖掘中国与“一带一路”沿线国家双边贸易增长的内在发展规律。

本文的贡献主要体现在如下三个方面:首先,目前鲜有学者深入剖析中国与“一带一路”沿线各国双边贸易增长的动态演化规律,仅有的少量相关文献也只是针对部分国家双边贸易或贸易总量波动的简单分析,本文的研究不仅弥补了相关领域研究的不足,而且能够为相关政策的制定提供理论依据;其次,现有研究通常根据地理位置细分“一带一路”沿线国家,本文则首次基于经济共同体的视角将沿线国家划分为东盟、南盟、阿盟、亚洲非盟、欧盟以及欧洲非盟6个区域,并且先后从沿线国家整体、各区域、各国的视阈展开讨论,进而拓宽相关领域的研究视角和研究思路。在此基础上,本文进一步测度中国与沿线各国双边贸易周期的协同性程度,这不仅是对贸易周期基本特征的补充,而且是对区域一体化建设基础的考量;最后,现有基于非线性MS模型的研究,通常并未考虑到经济运行过程中潜存的结构突变情况,本文不仅验证了结构突变点选取的合理性和必要性,而且运用附加结构突变点的非线性MS模型具体测度贸易周期特征,这对于相关领域的研究具有重要的借鉴意义。

二、研究设计

(一) 附加结构突变点的非线性马尔科夫区制转移模型构建

在众多能够捕捉经济变量内生状态变动的计量模型中,由Hamilton (1989) 提出的非线性马尔科夫区制转移 (MS) 模型,无疑是目前被学术界广为认可、较为可靠的研究方法。讨论伊始,本文首先构建如下“截距形式”的p阶线性自回归 (AR (p)) 模型:

yt=v+A1yt-1+...+Apyt-p+εt,εt~N(0,σ2)

(1)

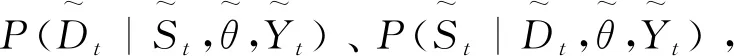

其中,yt,t=1,...,T代表中国与“一带一路”沿线国家的双边贸易增长率,截距项v以及回归系数Aj,j=1,...,p均为常数,且随机扰动项εt序列无关。由式 (1) 也可得到如下“均值形式”的AR (p) 模型:

yt-μ=A1(yt-1-μ)+...+Ap(yt-p-μ)+εt,εt~N(0,σ2)

(2)

yt-μSt=A1(yt-1-μSt-1)+...+Ap(yt-p-μSt-p)+εt,εt~N(0,σ2)

(3)

(4)

基于式 (3) 的基本形式,Hamilton(1989) 曾运用非线性MS(2)-AR(4) 模型甄别美国国民生产总值(GNP)增长率的具体收缩时点。然而,非线性MS(2)-AR(4) 模型可能存在参数过度设定问题 (Albert and Chib,1993),而自回归系数约束为零的“均值形式”非线性MS模型,则更适用于测度时间序列的阶段性变迁特征 (Owyang et al.,2005;Wall,2007)。有鉴于此,为了捕捉中国与“一带一路”沿线国家双边贸易周期潜存的非线性“区制转移”特征,本文构建如下兼具“自回归系数约束为零”以及“两区制”等2种属性的“均值形式”非线性MS模型:

yt=μSt+εt,εt~N(0,σ2)

(5)

其中,μSt表征中国与“一带一路”沿线国家的双边贸易平均增长率,且区制状态变量St服从两区制的马尔科夫过程 (St∈{1,2}),那么,μSt可以表示为:

μSt=μ1(2-St)+μ2(St-1)

(6)

在此,根据区制特性,假设μ1<μ2。也就是说,当St由区制状态1转移变迁至区制状态2时,均值参数μSt由低平均增长率μ1转移变迁至高平均增长率μ2。这也意味着,中国与“一带一路”沿线国家的双边贸易增长率yt由“收缩区制”转移变迁至“扩张区制”。

注意到,如式 (5) 所示的非线性MS模型为没有考虑结构突变点的基准模型,无法发掘时间序列在特定时点前后蕴含的结构性变异,然而,结构性突变特征却普遍潜存于经济变量周期性动态演化过程中 (Kim and Nelson,1999;Knoll et al.,2017),Zheng et al. (2010) 通过实证检验发现,忽略中国经济波动的结构突变特征将会导致模型测度结果失真,Hamilton (2011) 也曾强调结构突变点识别的重要性,并且考察了多种计量模型在识别经济周期结构突变点中的有效性,因此,有必要将“结构突变点”纳入计量模型中进行考量 (Kulish and Pagan,2017;Morell,2018)。鉴于上述分析,为了更加准确地甄别中国与“一带一路”沿线国家双边贸易增长率在“扩张区制”以及“收缩区制”之间的转移变迁轨迹,本文进一步构建附加结构突变点的两区制“均值形式”非线性MS模型。假设τ是贸易周期蕴含“结构突变”的时间节点,门槛变量Dt用于标识突变点的前后时期,即:

(7)

(8)

(9)

同理,由于式 (8) 所涵括的均值参数μSt,Dt蕴含结构突变特征,因此,μSt,Dt可以表示为:

μSt,Dt=μ1,Dt(2-St)+μ2,Dt(St-1)

(10)

在此,根据区制特性,假设μ1,Dt<μ2,Dt。也就是说,当St由区制状态1转移变迁至区制状态2时,均值参数μSt,Dt由低平均增长率μ1,Dt转移变迁至高平均增长率μ2,Dt。这也意味着,中国与“一带一路”沿线国家的双边贸易增长率yt由“收缩区制”转移变迁至“扩张区制”。此外,时变参数μ1,Dt以及μ2,Dt能够表示为如下具体形式:

μ1,Dt=μ11(2-Dt)+μ12(Dt-1)

(11)

μ2,Dt=μ21(2-Dt)+μ22(Dt-1)

(12)

由式 (11) - (12) 可知,当Dt由突变点前 (1t<τ) 的阶段状态1跃迁至突变点后 (τtT) 的阶段状态2时,低平均增长率μ1,Dt由μ11转变为μ12,高平均增长率μ2,Dt则由μ21转变为μ22。基于St和Dt的不同组合,均值参数μSt,Dt的具体形式如下:

(13)

(14)

将式 (10)- (12) 代入式 (8),能够进一步得到如下兼具“自回归系数约束为零”“两区制”以及“附加结构突变点”等3种属性的“均值形式”非线性MS模型:

(15)

(二) 附加结构突变点的非线性马尔科夫区制转移模型估计

第三步,通过从静态参数以及状态变量的满条件后验密度中实施n次重复Gibbs抽样,得到相应的边际后验密度 (Marginal Posterior Density),进而实现对关注参数的统计推断。为了确保模型估计结果足够收敛,本文拟定12000次抽取,同时剔除作为预热期的前2000次抽取。

(三) 样本数据

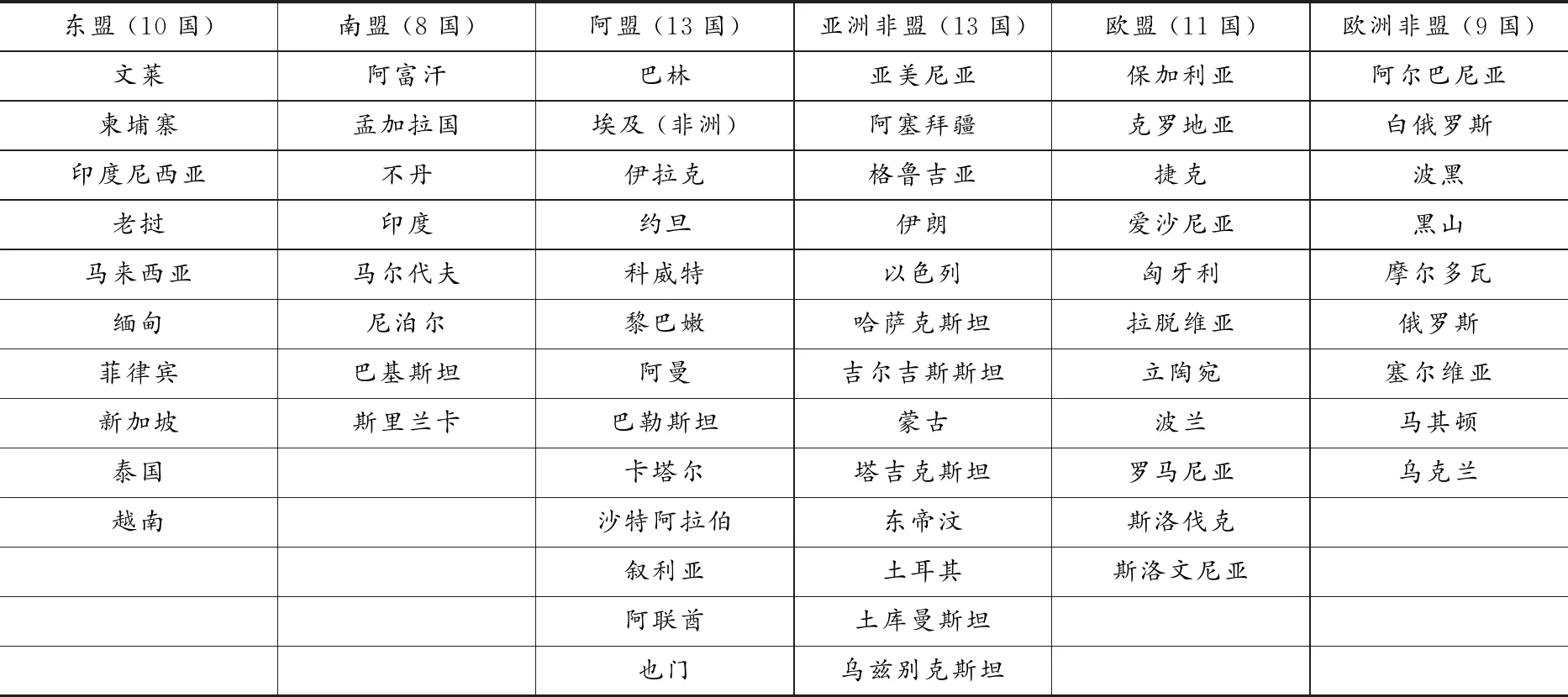

根据国家信息中心发布的《“一带一路”贸易合作大数据报告 (2018)》,“一带一路”沿线国家 (除中国) 涵盖亚洲43国、欧洲20国和非洲1国。考虑到,按照联盟情况分组能够有效识别经济共同体机制对贸易发展的潜在影响,本文将“一带一路”沿线64国具体划分为表1所示的6个区域(1)亚洲主要联盟组织包括亚太经合组织 (APEC)、东南亚国家联盟 (简称东盟,ASEAN)、南亚区域合作联盟 (简称南盟,SAARC)、阿拉伯联盟 (简称阿盟,LAS) 和石油输出国组织 (OPEC)。APEC和南盟成员国以及OPEC和阿盟成员国均有重叠,因此,本文选取涵盖“一带一路”沿线亚洲国家更多的南盟和阿盟,其中,OPEC成员国中的伊朗以及未加入上述联盟的亚洲12国共同归为“亚洲非盟”。“一带一路”沿线欧洲国家则划分为欧盟和“欧洲非盟”,其中,APEC成员国中的俄罗斯以及未加入欧盟的欧洲8国共同归为“欧洲非盟”。最终,本文将“一带一路”沿线64国具体划分为东盟、南盟、阿盟、亚洲非盟、欧盟以及欧洲非盟这6个区域。。同时,基于1995-2017年期间中国与沿线各国的货物进出口总额年度数据(2)由于巴勒斯坦、东帝汶、黑山和塞尔维亚这4个国家的相应数据缺失严重,因此,在本文的实证研究中没有考虑这4个国家的具体情况。,进一步计算中国与沿线国家整体、各区域、各国的进出口贸易增长率,通过构建附加结构突变点的非线性马尔科夫区制转移 (MS) 模型,捕捉贸易增长在不同区制内的转移变迁过程,进而挖掘中国对外贸易的内在发展规律。数据源自UNCTAD (联合国贸易和发展会议) 数据库。文中所涉及的程序由OxMetrics 6.3语言编写、计算完成。

表1 “一带一路”沿线64国6个区域的具体划分情况

三、中国与“一带一路”沿线国家整体双边贸易周期的动态变迁甄别

众所周知,2008年由美国次贷危机所引发的全球性金融危机重创了国际金融市场和国际贸易环境,最终演变为世界各国经济增速普遍骤减的全球“大衰退”(Eaton et al.,2016),在现有的相关研究中,2008年通常被视为世界经济下行的重要结构拐点 (Luintel et al.,2016;Bagnai and Ospina,2018)。作为世界经济的重要组成部分,中国对外贸易在2008年前后很可能存在明显的结构性差异,有鉴于此,本文考虑将2008年视为贸易周期蕴含“结构突变”的时间节点,以期更加准确地甄别中国与“一带一路”沿线国家双边贸易增长的周期往复变迁规律。

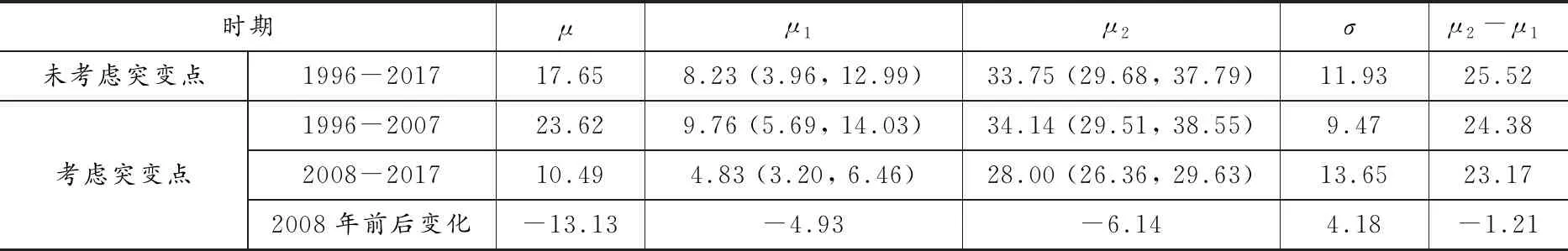

表2 中国与“一带一路”沿线国家整体双边贸易周期的参数估计结果 (%)

为了验证此突变点选取的合理性,表2首先列示出在未考虑突变点以及考虑突变点时,中国与“一带一路”沿线国家整体双边贸易周期的参数估计结果。能够发现,在突变点后,贸易平均增长率 (μ=23.62 → 10.49)、低平均增长率 (μ1=9.76 → 4.83)、高平均增长率 (μ2=34.14 → 28.00) 都大幅降低,而波动幅度 (σ=9.47 → 13.65) 大幅上升。也就是说,就整体双边贸易增长的基本变动特征而言,在2008年前后,中国与“一带一路”沿线国家整体双边贸易周期确实存在明显的结构性差异。

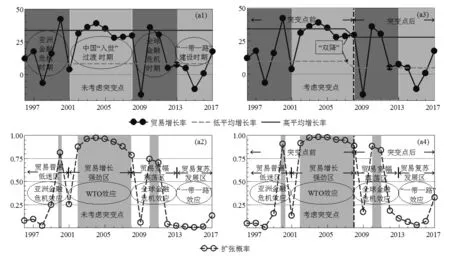

为了准确甄别中国与“一带一路”沿线国家整体双边贸易增长率落在“扩张区制”以及“收缩区制”的具体时点,进而清晰研判双边贸易周期的变动规律,本文接下来基于非线性MS模型详细测度双边贸易增长率处于不同区制时的平滑概率值。当平滑概率Pr(St=i|It)>0.5(i=1,2) 时 (其中,It代表过去t期的信息集,下同),表明双边贸易增长率正处于区制i(i=1,2) 中,平滑概率值越高,意味着双边贸易增长率处于该区制的可能性越大。由于Pr(St=1|It)=1-Pr(St=2|It),因此,可以利用区制状态变量St取2时的平滑概率 (扩张概率) 甄别双边贸易的“扩张区制”(Pr(St=2|It)>0.5) 以及“收缩区制”(Pr(St=2|It)<0.5)。图1分别描绘出在未考虑突变点以及考虑突变点时,中国与“一带一路”沿线国家整体双边贸易增长率以及扩张概率的时间动态轨迹。

图1 中国与“一带一路”沿线国家整体双边贸易增长率以及扩张概率

通过对比图1中的 (a1) 和 (a2) 以及 (a3) 和 (a4),能够发现,在1996-2017年的时域范围内,无论是否考虑突变点,由扩张概率所刻画的“扩张区制”(Pr(St=2|It)>0.5) 以及“收缩区制”(Pr(St=2|It)<0.5) 的具体时点,与整体双边贸易增长率的较高值点以及较低值点高度吻合,且平滑概率值基本落在0和1附近,这印证了非线性MS模型在区制识别中所独具的突出优势。另一方面,在考虑突变点时,扩张概率落在上四分位 (Pr(St=2|It)>0.75) 以及下四分位 (Pr(St=2|It)<0.25) 的时点数更多,扩张概率在0和1之间的转变更加明显,同时,在突变点后 (即2008年后),高、低平均增长率均呈现水平下移的态势。倘若忽略高、低平均增长率“双降”的典型特征,而运用未考虑结构突变点的基准模型,则将会低估整体双边贸易增长率步入“扩张区制”的可能性 (如图1中 (a2) 和 (a4) 所示)。这充分说明,运用附加结构突变点的非线性MS模型,能够更加清晰、准确地甄别中国与“一带一路”沿线国家整体双边贸易增长率在“扩张区制”以及“收缩区制”间的转移变迁轨迹。

通过观察图1中 (a4) 所刻画的扩张概率时间动态路径,能够识别出1996年以来整体双边贸易历经的三次扩张期 (即2000年、2002-2008年、2010-2011年) 以及四次收缩期 (即1996-1999年、2001年、2009年、2012-2017年)。其中,在1996-2000年以及2008-2017年期间双边贸易收缩持续期较长、扩张持续期较短;而在2001-2007年期间双边贸易收缩持续期较短、扩张持续期较长。究其原因,1997年始于泰国的金融风暴席卷亚洲,包括中日韩在内的多数亚洲国家受到严重冲击,银行和证券机构相继破产,泰铢、印尼盾以及日元等亚洲货币大幅贬值。随后,在2001年底,由于中国加入WTO (世界贸易组织),从而极大地推动了中国出口产品的多样化、规模化发展,使中国对外贸易彻底摆脱了亚洲金融危机的影响,并实现了持续快速增长。然而,2008年由美国次贷危机引发的全球金融危机再一次重创国际市场,世界经济由此步入持续衰退,在此背景下,高度依赖世界经济形势的中国对外贸易不可避免地受到直接而剧烈的冲击,并呈现长期低迷态势,而两次金融危机期间短暂的扩张期 (2000年、2010-2011年) 则是各国及时采取应对措施以及冲击逐渐“降温”的映照。注意到,在2013年前后,整体双边贸易扩张概率由“宽幅震荡”(2008-2012年) 波动路径,转向先减后增的“V型”(2013-2017年) 动态轨迹,这主要归因于世界经济的逐渐回暖以及“一带一路”建设的稳步推进。自2013年以来,中国与“一带一路”沿线各国不断深化教育、科技以及能源等重点领域的贸易合作,这在很大程度上抵消了全球金融危机的负面影响,并构筑中国对外贸易增长的重要动能。2015年3月发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景和行动》,标志着“一带一路”建设迈向全面推进阶段,同年,整体双边贸易增长率实现“触底反弹”,继而整体双边贸易扩张概率强劲攀升,且有望摆脱持续陷于“收缩区制”的困境。总之,受亚洲金融危机的影响,1996-2000年期间的“收缩惰性”阶段特征可视为“亚洲金融危机效应”;受中国加入WTO的影响,2001-2007年期间的“强势扩张”阶段特征可视为“WTO效应”;受全球金融危机的影响,2008-2012年期间的“宽幅震荡”阶段特征可视为“全球金融危机效应”;受“一带一路”建设的影响,2013-2017年期间的“V型”复苏发展阶段特征则可视为“‘一带一路’效应”。

此外,如图1中 (a4) 所示,扩张概率在2008年还接近1.0,2009年却急剧下降,2010年又大幅上升。这说明,2008年全球金融危机对中国与沿线国家整体双边贸易增长的冲击具有滞后性,各国采取金融危机的应对措施较为及时,政策效果短期也比较明显。然而,在经历两年短暂扩张期后,2012年整体双边贸易增长率重新滑落至“收缩区制”,宏观调控政策的长期效果并不明显。2013年至今,由于受到国内经济结构失衡以及世界经济低迷的持续影响,整体双边贸易增长率始终维持在“收缩区制”,但是,“一带一路”倡议使中国对外贸易的正向效应愈发凸显。现阶段,面对国内外频繁变动的复杂经济形势,沿线各国需密切甄别国际市场的潜在系统性风险,着力把握“一带一路”发展契机,保持敏锐的洞察能力和快速反应能力,从而避免中国经济以及跨国贸易剧烈震荡。

四、中国与“一带一路”沿线各区域双边贸易周期的动态变迁甄别

如前所述,在突变点前后,中国与“一带一路”沿线国家整体双边贸易周期确实潜存明显的结构性差异。然而,这种整体性的结构差异是否具有代表性,也就是说,沿线各区域双边贸易周期在2008年前后是否普遍存在结构性差异?各区域双边贸易周期究竟呈现怎样的变动规律?为了探讨这些问题,本文在表3中列示出在未考虑突变点以及考虑突变点时,中国与“一带一路”沿线各区域双边贸易周期的参数估计结果,同时,在图2中分别刻画出在未考虑突变点以及考虑突变点时,中国与“一带一路”沿线各区域双边贸易增长率以及扩张概率的时间动态轨迹。

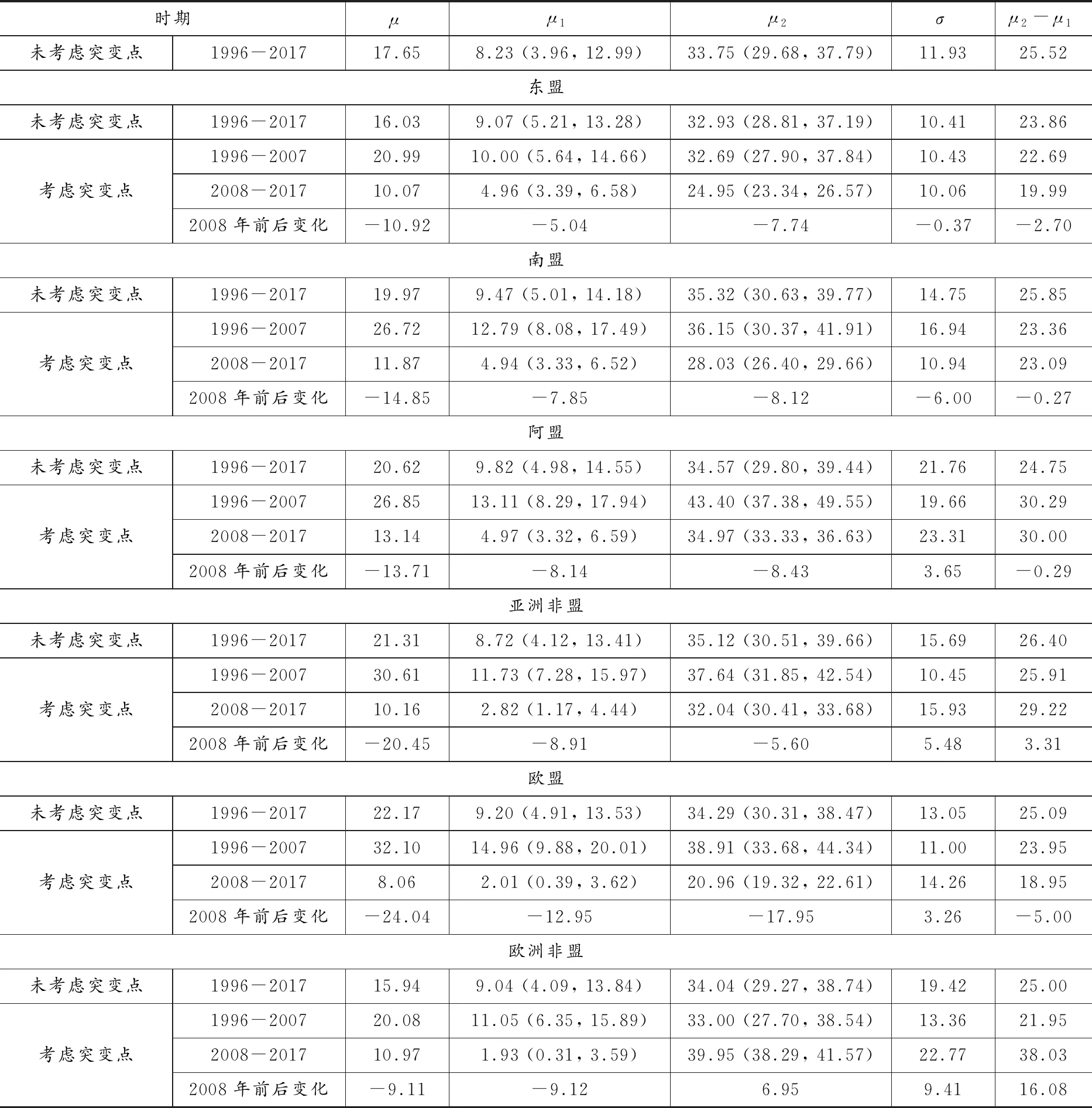

表3 中国与“一带一路”沿线各区域双边贸易周期的参数估计结果 (%)

通过观察表3所示的实证结果,能够发现,在突变点后,沿线各区域 (除欧洲非盟) 双边贸易平均增长率 (μ) 以及高、低平均增长率 (μ2、μ1) 都明显降低,也就是说,在突变点前后,沿线各区域双边贸易周期确实存在较大的结构性差异,这进一步印证了本文突变点选取的合理性。同时,不同区域之间的双边贸易周期都表现出明显差异。具体而言,一方面,在突变点后,各区域的双边贸易平均增长率 (μ) 都有所下降,且绝大多数区域 (除欧洲非盟) 降幅都超过50%。其中,在亚洲4个区域中,亚洲非盟降幅最高,达到67% (30.61→10.16)。这说明,与亚洲联盟区域相比较,亚洲非盟区域受金融危机冲击的程度更深,其在缓解双边贸易衰退方面处于更为不利的地位。究其原因,2008年金融危机爆发后,中国采取了多项同联盟国家合作,以期稳定跨国贸易的举措,包括建设中国-东盟自贸区以及降低对南盟国家的进口关税等,从而使亚洲联盟区域较非联盟区域在缓解双边贸易衰退方面更具优势。然而,在欧洲2个区域中,欧盟双边贸易平均增长率 (μ) 降幅最高,达到75% (32.10 → 8.06),联盟区域在缓解双边贸易衰退方面的优势并未在欧洲国家中充分体现。这是因为,在2007年美国次贷危机爆发以前,欧盟金融机构持有大量美国次贷金融衍生品,美国次贷危机爆发必然对欧盟造成强烈冲击,而且在金融危机发生后,欧盟部分国家相继爆发了严重的欧债危机,再次重创了欧盟国家的实体经济以及金融市场,欧盟国家进口需求骤减通过国际贸易渠道影响中欧贸易往来。同时,在由发达国家金融业占据主导位置的新型国际分工体系中,跨国公司扮演着举足轻重的冲击传导角色 (Huber,2018;Duval et al.,2020),在2007年美国次贷危机爆发以后,欧盟等发达国家的金融机构大幅收紧信贷措施,信贷资金紧缩迫使跨国公司缩减海外业务,信贷危机经由国际金融以及跨国公司等渠道快速传导至世界其他国家,而面对突如其来的大规模金融风暴,中欧双方缺乏切实有效的应对举措,欧盟甚至对中国发起数项反倾销调查,从而使中国与欧盟区域的双边贸易增长受到相对更为严重的冲击。另一方面,在突变点后,各区域的低平均增长率 (μ1) 都出现较大降幅,同时,几乎所有区域 (除欧洲非盟) 的高平均增长率 (μ2) 也均下降明显。然而,对于各区域而言,由高、低平均增长率平行下移导致的高低平均增长率间距 (μ2-μ1) 是“收窄”或是“放宽”并不一致,其中,欧洲非盟放宽幅度最大 (21.95 → 38.03),亚洲非盟次之 (25.91→29.22),相应地,欧洲非盟的波动幅度 (σ) 上升最明显 (13.36 → 22.77),亚洲非盟次之 (10.45 → 15.93),这意味着,与联盟区域相比较,非联盟区域抵御双边贸易市场剧烈波动的能力更加有限。

如图2中 (a3)-(f3) 所示,2008年后,除欧洲非盟以外,其他区域高、低平均增长率均呈现水平下移的趋势,2009年所有区域的双边贸易增长率骤减,2012年以来各区域双边贸易普遍低迷。进一步观察图2中 (a2)-(f2) 和 (a4) - (f4) 所刻画的扩张概率时间动态路径,能够发现,在未考虑突变点时,扩张概率难以准确衡量各区域双边贸易增长率所处具体区制,其中,南盟 (2001年、2011年)、阿盟 (2002年)、亚洲非盟 (1999年、2001年)、欧盟 (1996-2000年、2010-2011年) 以及欧洲非盟 (2000年) 区域在个别时点的区制状态都存在识别偏误。而在考虑突变点时,由扩张概率所刻画的“扩张区制”以及“收缩区制”的具体时点与相应区域双边贸易增长率的较高值点以及较低值点高度吻合,且扩张概率落在上四分位 (Pr(St=2|It)>0.75) 以及下四分位 (Pr(St=2|It)<0.25) 的时点数明显更多。也就是说,在考虑突变点后,平滑概率对各区域双边贸易增长的区制状态识别更加准确,且双边贸易扩张概率在0和1之间的转变更加明显。综上所述,2008年前后中国与“一带一路”沿线各区域双边贸易周期同样存在较大的结构性差异,本文将2008年视为贸易周期蕴含“结构突变”的时间节点,进而计算得到的估计结果,能够更加准确地反映中国与“一带一路”沿线国家双边贸易周期的阶段性动态变迁特征。

如图2中 (a3) - (f3) 以及 (a4) - (f4) 所示,各区域双边贸易增长率落在“扩张区制”以及“收缩区制”的具体时点基本一致,且类似于图1中 (a4) 所刻画的沿线国家整体双边贸易周期,各区域双边贸易周期均表现出收缩惰性的“亚洲金融危机效应”(1996-2000年)、强势扩张的“WTO效应”(2001-2007年)、宽幅震荡的“全球金融危机效应”(2008-2012年) 以及“V型”复苏发展的“‘一带一路’效应”(2013-2017年)。同时,中国与“一带一路”沿线各区域双边贸易周期既紧密联系又相互区别。在1996-2000年期间,亚洲金融危机的轰然爆发引致沿线各区域双边贸易持续收缩,阿盟在经历持续3年的贸易收缩后率先转向“扩张区制”。欧盟双边贸易增长率在1998年不降反升,在1999年有所下滑,1997年亚洲金融危机对欧盟双边贸易冲击的时滞性相对更强。在2001-2007年期间,由于受到发达国家经济减速、全球股市暴跌以及美国“9·11”恐袭突发等国际事件影响,2001年各区域双边贸易普遍收缩,但是,欧盟双边贸易却逆势上涨,随后经历8年的持续扩张期,这主要得益于中欧全面伙伴关系的确立。2001年12月,中国正式加入WTO,从而极大地推动了中国对外贸易的强劲增长,因此,各区域双边贸易增长率在2002-2007年基本步入“扩张区制”。在2008-2012年期间,由美国次贷危机所引发的全球金融危机给中国对外贸易产生剧烈冲击,各区域双边贸易增长率呈现“倒N型”宽幅震荡态势,2009年所有区域双边贸易增长率均急剧下降,且降幅几乎都远高于1998年,各区域经历了随后两年短暂贸易扩张后,双边贸易又重现低迷。在2013-2017年期间,各区域双边贸易增长率以及扩张概率在2015年前后呈现“V型”变动态势,“一带一路”倡议的积极作用已经逐渐显露,但是,目前各区域双边贸易仍徘徊于“收缩区制”。因此,中国与“一带一路”沿线国家仍需继续加强重点领域的经贸合作,积极推动“一带一路”沿线国家实现“贸易畅通”,从而使各区域双边贸易增长率尽快脱离“收缩区制”。

图2 中国与“一带一路”沿线各区域双边贸易增长率以及扩张概率

五、中国与“一带一路”沿线各国双边贸易周期的动态变迁甄别

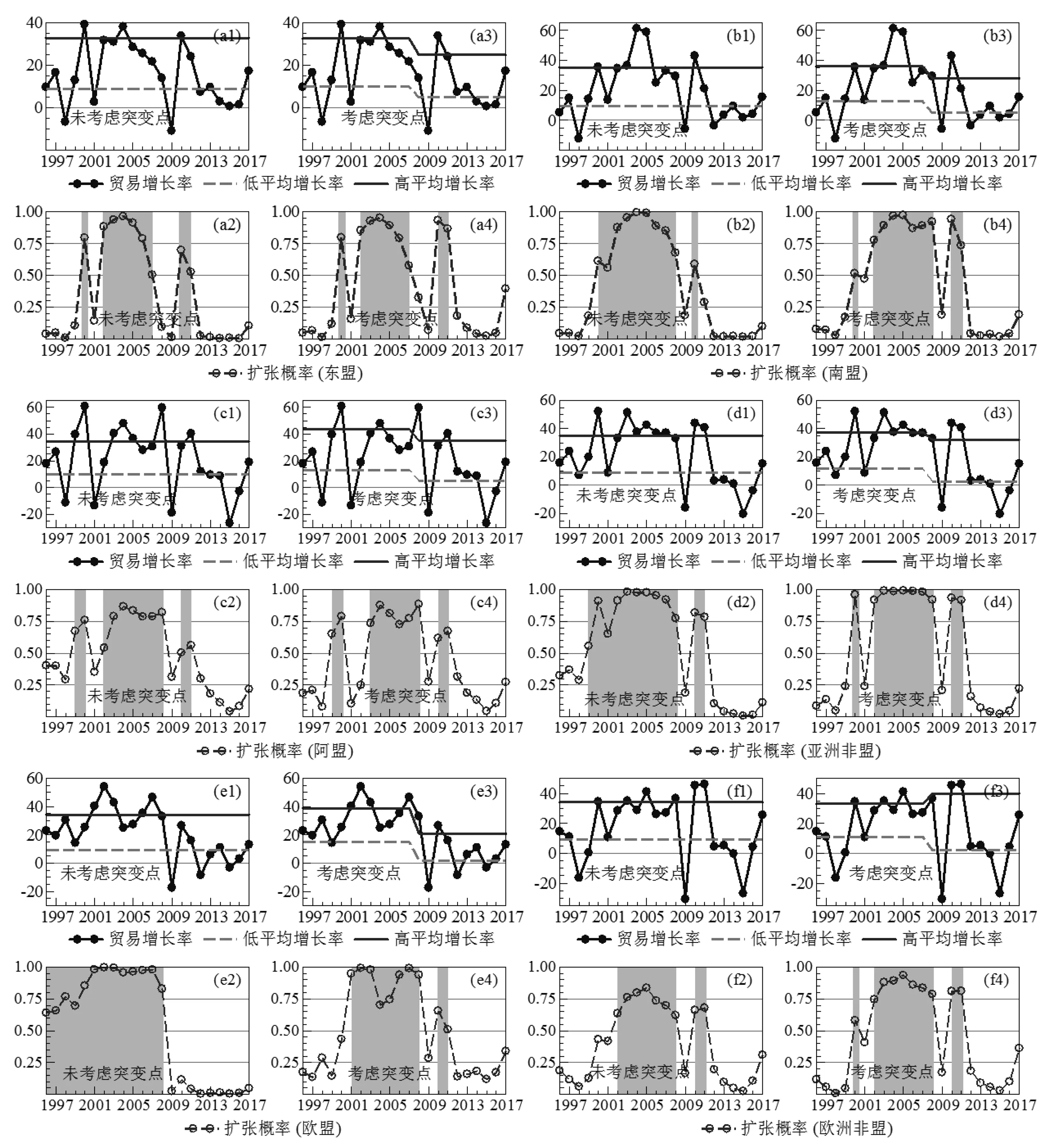

尽管前文剖析了“一带一路”沿线国家整体以及各区域双边贸易周期的动态演化特征,然而,整体与区域双边贸易周期的显著共性通常会“抚平”各国的实际差异。有鉴于此,为了进一步甄别沿线各国双边贸易增长率所处的具体区制,探讨沿线各国双边贸易周期在何时、何种条件下发生了结构性动态变迁,图3-图8直观地刻画出在考虑突变点时,中国与“一带一路”沿线各国双边贸易扩张概率的时间动态轨迹(3)由于篇幅所限,文中没有列示出突变点前后中国与“一带一路”沿线各国双边贸易周期的参数估计结果,感兴趣的读者可向作者索取。。

图3 中国与“一带一路”沿线东盟各国双边贸易扩张概率

图4 中国与“一带一路”沿线南盟各国双边贸易扩张概率

图5 中国与“一带一路”沿线阿盟各国双边贸易扩张概率

图6 中国与“一带一路”沿线亚洲非盟各国双边贸易扩张概率

如图3-图8所示,除了文莱、柬埔寨、缅甸、越南、不丹、尼泊尔、阿曼、卡塔尔、也门之外,其他沿线国家的双边贸易扩张概率Pr(St=2|It)在0和1之间的转变都比较明显,据此能够清晰地判断中国与沿线各国双边贸易增长率所处的具体“扩张区制”(Pr(St=2|It)>0.5) 和“收缩区制”(Pr(St=2|It)<0.5)。容易发现,中国与沿线各国双边贸易周期存在紧密联系,马来西亚、泰国、印度、土耳其、保加利亚、俄罗斯等多数国家的双边贸易周期都表现出收缩惰性的“亚洲金融危机效应”(1996-2000年)、强势扩张的“WTO效应”(2001-2007年)、宽幅震荡的“全球金融危机效应”(2008-2012年) 以及“V型”复苏发展的“‘一带一路’效应”(2013-2017年),且这些国家大多同中国保持相对密切的贸易合作关系。同时,由于各国国情、发展阶段以及经济结构都不尽相同,沿线各国双边贸易增长率处于“扩张区制”以及“收缩区制”的时点、持续期、累计时间普遍存在差异。例如,阿富汗、马尔代夫、黎巴嫩的双边贸易增长率基本落在“收缩区制”,且贸易扩张持续期较短,此典型的“收缩惰性”特征主要归咎于其国内经济、政治以及安全局势的不稳定;巴林、埃及在1997年亚洲金融危机后的2-3年处于“扩张区制”,随后出现衰退,2004年才重新步入“扩张区制”,其对亚洲金融危机以及中国加入WTO的反应相对滞后;在2001-2007年期间,黎巴嫩、阿联酋、以色列、土库曼斯坦、乌克兰的扩张概率强烈震荡,爱沙尼亚、立陶宛则几乎都落在“收缩区制”,双边贸易持续扩张的“WTO效应”并不明显。

此外,如图3-图8所示,2013年以来,沿线各国双边贸易增长率普遍落在“收缩区制”,但是,绝大多数国家的双边贸易扩张概率都在2015年前后呈现“V型”强势复苏态势,甚至有不少国家都实现了由“收缩区制”向“扩张区制”的转移变迁,例如,文莱、缅甸、菲律宾、以色列、克罗地亚都在近两年实现了双边贸易的持续扩张。这说明,2013年中国提出的“一带一路”倡议,在近些年,对沿线国家贸易发展的促进作用正逐渐显现。伴随着“一带一路”建设的加速推进,中国同沿线各国的经贸联系愈加紧密。其中,中国与沿线东盟国家在农业、信息通信以及文化等重点领域的贸易往来尤为密切,2017年中国与沿线东盟国家双边贸易总额占中国与“一带一路”沿线所有国家的40%以上,与中国贸易额最大的前十个沿线国家中,东盟国家占半数(4)该结果由UNCTAD (联合国贸易和发展会议) 数据库中公布的货物进出口总额数据计算得到。,可以预期,早在2010年中国与东盟自由贸易协定的全面启动,必将推动未来中国跨国贸易的迅速增长。同时,在“一带一路”倡议的背景下,中国于2012年提出的中东欧与中国“16+1”合作机制也取得了较大进展,2016年中国与欧洲国家 (不限于沿线国家) 贸易总额同比下降3.3%,而与中东欧16国的贸易总额却逆势上涨9.5%,此后,中国与中东欧16国贸易总额的同比增长率更是由2017年的15.9%骤升至2018年的21%,远高于中国与欧洲国家贸易总额的同比增速 (中国与欧洲国家贸易总额的同比增长率在2017年为10.4%,在2018年为11%)。另外,沿线欧盟所有11国以及欧洲非盟3国 (阿尔巴尼亚、波黑、马其顿) 均为“16+1”合作成员国,且中国与沿线欧洲国家在基础设施、新能源以及高端制造等领域潜存极大的合作空间。因此,伴随着中欧班列的逐步开通以及“16+1”合作机制的有效落实,中国与沿线欧洲国家的双边贸易必将得到有力助推,这也将进一步推动中国对外贸易的蓬勃发展。

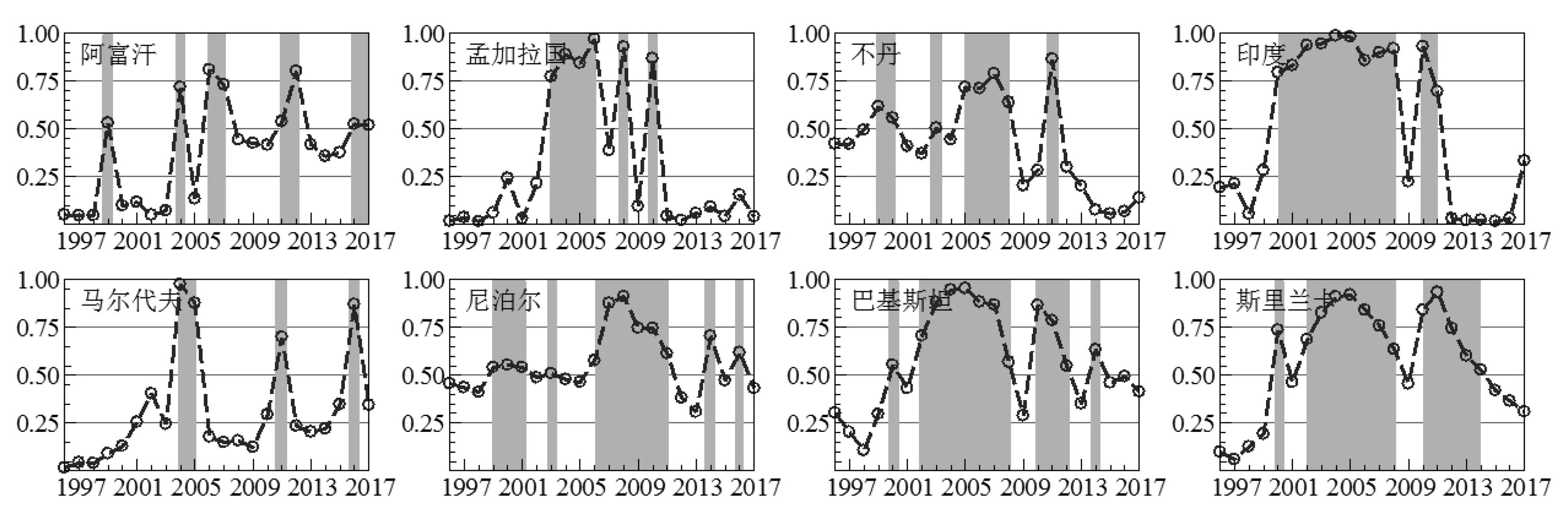

基于图3-图8所示的区制测度结果,本文进一步绘制出中国与“一带一路”沿线各国双边贸易增长的区制状态空间分布图 (如图9所示)(5)由于篇幅所限,文中没有列示其余年份的区制状态空间分布图,感兴趣的读者可向作者索取。,能够看出,沿线各国双边贸易的“扩张区制”普遍集中于2002-2008年期间,而在前后两次金融危机期间,沿线各国的双边贸易普遍低迷,从而呈现“中间盛、两端衰”的增长态势。总体而言,沿线各国双边贸易增长率所处区制在大多数时期与整体保持同步,尤其是土耳其以及俄罗斯的双边贸易增长区制与整体完全一致。同时,沿线各国经历双边贸易扩张的时点、持续期、累计时间与整体存在差异,且这种差异伴随着时间的推移呈现减弱迹象。

具体而言,在1996-1999年整体双边贸易的持续收缩期内,25个国家的双边贸易也都完全处于“收缩区制”,其中,南盟国家的双边贸易持续衰退现象相对更明显。这说明,1997年7月始于泰国的金融危机对中国与沿线国家双边贸易造成了一定的冲击,伴随着各国经济的复苏以及危机应对措施效果的显现,在2000年,沿线多数国家 (36/60) 以及整体的双边贸易增长率均处于“扩张区制”,然而,这种普遍贸易扩张的现象并未得以维持,在2001年,沿线多数国家 (36/60) 以及整体的双边贸易增长率回落至“收缩区制”,沿线各国所采取的金融危机应对措施缺乏长期有效性。伴随着中国于2001年底正式加入WTO,亚洲金融危机的消极影响逐渐消失,在2002-2008年整体双边贸易的持续扩张期内,几乎所有沿线国家均经历了不同时长的贸易扩张,而且有26个国家的双边贸易增长率完全处于“扩张区制”,甚至是在2003年中国爆发“非典”疫情的特殊时期,中国的对外贸易依然增长强劲。这意味着,中国加入WTO极大地推动了出口产品的市场化进程,同时也为中国对外贸易提供了有利契机,从而有效促进了中国与亚欧国家之间的贸易往来。

然而,2007年下半年美国次贷危机爆发,并且最终演变为2008年全球金融危机,在此形势下,中国对外贸易不可避免地受到影响,导致绝大多数沿线国家 (50/60) 以及整体的双边贸易在2009年均处于“收缩区制”,比较而言,沿线多数国家 (48/60) 的双边贸易在2008年处于“扩张区制”,这说明,由美国次贷危机引发的全球金融危机对跨国贸易造成了剧烈冲击,但是,金融危机并未立即影响中国与欧亚国家贸易往来,而是表现出明显的时滞性。为了应对金融风暴的强烈冲击,各国纷纷采取应对措施,由此,在2010-2011年期间,沿线多数国家 (37/60) 以及整体均实现了双边贸易扩张,然而,宏观经济政策的长期效果并不明显,在2012-2017年期间,沿线多数国家 (36/60) 以及整体的双边贸易持续低迷,由2008年全球金融危机引发的双边贸易持续收缩态势较1997年金融危机更为严重。

图9 中国与“一带一路”沿线各国双边贸易增长的区制状态空间分布注:基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站的标准地图 (审图号:GS (2016) 1665) 绘制,底图无修改。

为了厘清突变点前后沿线各国双边贸易周期与沿线国家整体双边贸易周期的协同关系及其变动规律,本文参考Harding and Pagan (2002) 的观点,构建如下形式的协同性程度指标:

(16)

其中,T代表时期数,Si,t代表t时期,中国与第i个沿线国家双边贸易增长率所处的具体区制状态,Sall,t代表t时期,中国与沿线国家整体双边贸易增长率所处的具体区制状态,且∀Si,t,Sall,t∈{1,2},取值为1和2时,分别表示双边贸易增长率处于“收缩区制”和“扩张区制”。因此,此协同性程度指标Ci,all能够测度在T期内,沿线各国双边贸易与沿线国家整体双边贸易步入相同区制的时间占比。

表4具体列示出在全样本期 (1996-2017年)、突变点前 (1996-2007年) 和突变点后 (2008-2017年) 沿线各国、各区域与沿线国家整体双边贸易周期协同性程度的测算结果。能够发现,各区域与沿线国家整体协同度都较高,其中,南盟、亚洲非盟、欧洲非盟与沿线国家整体完全一致 (1.00),其余区域各阶段数值均高于0.80,此外,沿线各国与整体的协同度也普遍较高,可见,沿线各国、各区域与沿线国家整体贸易周期存在密切联系。同时,无论是在全样本期还是突变点前后,沿线各国与整体双边贸易周期的协同度都普遍存在明显差异。就同一区域内各国协同度差异程度而言,在全样本期内,欧盟 (0.36-0.91) 以及欧洲非盟 (0.41-1.00) 区域内各国协同度差异相对最大,相反,亚洲非盟 (0.55-1.00) 区域内各国协同度差异相对最小,且亚洲非盟各国的协同度普遍较高。就各国协同度在突变点前后的变动而言,在突变点后,多数沿线国家 (38/60) 的协同度有所增加,甚至有不少国家 (12/60) 的协同度增至1.00,相反,仅少数沿线国家 (20/60) 的协同度有所下降,且突变点前协同度为1.00的国家也相对较少 (5/60)。也就是说,突变点后沿线各国与整体双边贸易周期的同步性普遍高于突变点前,双边贸易周期伴随着时间的推移呈现趋同迹象。

表4 沿线各国与沿线国家整体双边贸易周期协同性程度测算结果

最优货币区理论以及现代经济周期理论强调,区域经济周期协同是构建货币联盟以及区域经济一体化的必要前提,区域经济周期协同与宏观调控政策有效性紧密联系,区域经济波动的异步性可能会使同种宏观调控政策形成不同的区域效应,导致宏观政策有效性降低以及区域差距扩大 (张可云、张文彬,2009)。同理,区域贸易协同也是自由贸易区建设的必要前提。区域共同冲击以及区域异质性冲击通常是国际贸易周期协同或异步的传导因素,并经由专业化分工、金融联系以及贸易强度等渠道进行传导。专业化分工程度通常与国际贸易周期协同正向关联,这是因为,具有相似产业结构的两国面对同种冲击的反应较为一致。然而,金融联系以及贸易强度的协同效应尚存较大争议。金融联系的协同效应方向取决于金融一体化的类型,各国间的资本一体化通过“财富效应”抑制国际贸易协同,而信贷一体化则通过“资产负债表效应”推动国际贸易协同。贸易强度的协同效应方向受制于各国的商品结构以及产业结构,商品替代弹性较大不利于各国间的贸易协同,产业内垂直贸易有助于促进国际贸易协同,而产业间水平贸易则会阻碍国际贸易协同。近年来,国际分工模式逐渐由水平型向垂直型转变,这与突变点后沿线各国双边贸易周期的趋同特征不谋而合。另一方面,国际大型事件对沿线各国的冲击程度不尽相同,在突变点前,1997年亚洲金融危机以及2003年中国正式加入世界贸易组织给国际贸易带来更多的不确定性,沿线各国双边贸易周期的同步性相对较弱,而在突变点后,2008年全球金融危机给各国经济造成更加强烈的冲击,国际贸易的“增速放缓”“波动减弱”的趋势较为明显,继而沿线各国双边贸易周期的协同性相对较强。因此,在“一带一路”倡议稳步落实的背景下,自由贸易区建设需要充分考虑区域异质性,借助专业化分工、金融联系以及贸易强度等渠道推动中国与沿线各国双边贸易周期的协同发展。

六、结论与启示

本文基于1996-2017年期间中国与“一带一路”沿线国家进出口贸易增长率年度数据,运用附加结构突变点的非线性MS模型,刻画突变点前后中国与沿线国家整体、各区域、各国双边贸易在“收缩区制”和“扩张区制”之间的动态演化过程,并测度沿线各国与整体双边贸易周期的同步性程度,进而甄别中国与沿线国家双边贸易近20年来的阶段性特征,最终得到如下结论与启示:

第一,在1996-2017年的时域范围内,中国与“一带一路”沿线国家双边贸易增长存在较为明显的结构拐点,在2008年后,中国与沿线国家整体、各区域的双边贸易平均增长率以及高、低平均增长率普遍大幅降低。本文将2008年视为贸易周期蕴含“结构突变”的时间节点之后,由双边贸易扩张概率所刻画的“扩张区制”以及“收缩区制”的具体时点,与双边贸易增长率的较高值点以及较低值点高度吻合,且扩张概率在0和1之间的转变更加明显。因此,本文的模型选择与构建具备较强的合理性,运用附加结构突变点的非线性MS模型能够更加清晰、准确地刻画中国与“一带一路”沿线国家双边贸易周期的动态特征。

第二,2008年全球金融危机对联盟以及非联盟国家双边贸易的影响具有非对称性。就平均增长率而言,在突变点后,欧盟降幅最高,亚洲非盟次之。这意味着,在亚洲6个区域中,联盟区域在缓解双边贸易衰退方面颇具优势,而在欧洲2个区域中,联盟区域在缓解双边贸易衰退方面的优势并未得到充分体现,这主要归结于全球金融危机以及欧债危机对欧盟等发达经济体的冲击相对更加剧烈。就波动程度而言,在突变点后,欧洲非盟以及亚洲非盟的波动性以及高低平均增长率间距的增幅都相对较大,非联盟区域抵御双边贸易市场剧烈波动的能力相对更加有限。

第三,由于相继受到亚洲金融危机 (1997年)、中国加入WTO (2001年)、全球金融危机 (2008年) 以及中国提出“一带一路”倡议 (2013年) 等重大事件的影响,中国与“一带一路”沿线国家整体、各区域、各国的双边贸易周期普遍表现出收缩惰性的“亚洲金融危机效应”(1996-2000年)、强势扩张的“WTO效应”(2001-2007年)、宽幅震荡的“全球金融危机效应”(2008-2012年) 以及“V型”复苏发展的“‘一带一路’效应”(2013-2017年),且各国双边贸易增长率普遍呈现出在1998年下滑、2002年陡升、2009年骤减的延时现象。现阶段,面对国内外频繁变动的复杂经济形势,沿线各国在加强贸易合作的同时,还需密切甄别国际市场的潜在系统性风险。

第四,中国与“一带一路“沿线各国的双边贸易周期既紧密联系又相互区别。沿线各国双边贸易的“扩张区制”普遍集中于2002-2008年期间,而在前后两次金融危机期间,沿线各国的双边贸易普遍低迷,同时,由于各国国情、发展阶段以及经济结构都不尽相同,沿线各国经历双边贸易扩张以及收缩的时点、持续期、累计时间普遍存在差异。协同性程度指标的测度结果进一步显示,沿线各国与沿线国家整体双边贸易周期的协同度普遍较高,且突变点后沿线各国与整体的协同度普遍高于突变点前。这意味着,中国与“一带一路”沿线各国双边贸易周期存在较强的相似性,且这种协同关系伴随着时间的推移有所增强,这将有助于自由贸易区以及区域一体化建设的加速推进。

上述结论充分揭示了中国与“一带一路”沿线国家双边贸易震荡起伏的动态演化特征。近年来,尽管“一带一路”倡议的积极作用已经逐渐显露,但是,目前该倡议的效果仍然较为有限,中国与沿线各国的双边贸易增长率普遍维持在“收缩区制”,这种双边贸易低迷态势的扭转需要各国之间的通力合作。一方面,中国与沿线国家双边贸易的周期性波动现象是国际市场不确定性的必然结果,金融危机等重大事件的发生甚至引致双边贸易周期发生结构性突变,因此,中国与“一带一路”沿线国家之间有必要构筑统一的国际快速预警系统,以便在国际大宗商品价格剧烈波动、出口产品供需失衡以及产品安全等问题出现时,各国能够及时共享信息并采取措施,从而有效抑制双边贸易的大幅波动;另一方面,亚洲联盟区域在缓和双边贸易增长衰退方面具有明显优势,其背后的深层次原因在于,全球金融危机发生后,中国同亚洲联盟区域合作采取了一系列贸易刺激措施,例如,正式启动中国-东盟自贸区 (2010年),降低对南盟国家商品的进口关税等,因此,积极推动自贸区建设,逐步扩大自贸区网络的覆盖范围,将有助于降低各国之间的贸易成本,此外,中国可将“金砖+”理念运用到贸易合作领域中,积极开展多边贸易合作,降低产品集中度,从而分散贸易风险。

中国与“一带一路”沿线国家双边贸易的快速发展不仅有助于促进中国产业结构升级以及缓解世界经济低迷,而且对于抑制贸易保护主义思潮以及增强国际交流合作具有深远意义。虽然近年来中国与沿线国家的双边贸易仍然普遍低迷,但是,只要清晰把握贸易增长的内在运行规律,审时度势地施行宏观调控举措,坚定不移地推进“一带一路”建设,中国与沿线国家双边贸易定能走出持续低速增长阶段,实现中国对外贸易的蓬勃发展,为中国乃至世界经济复苏和发展提供动力。