城市治理新动能:以“微基建”促进社区共同体的成长*

刘淑妍 吕俊延

一、问题的提出

社区作为国家权力与社会权力交汇的重要场域,是城市发展的活力源泉,其本质是居民生活共同体。伴随着西方市场经济的兴起,人们对共同体的认同方式随之变迁。无论是滕尼斯对“本质意志”与“选择意志”(1)[德] 斐迪南·滕尼斯:《共同体与社会:纯粹社会学的基本概念》,林荣远译,北京大学出版社1999年版,第146-170页。的分殊,还是涂尔干对“机械团结”与“有机团结”(2)[法] 埃米尔·涂尔干:《社会分工论》,渠东译,生活·读书·新知三联书店2013年版,第91、214页。的对比,都可以归结为现代市场经济发展对共同体格局的分野。这些二元对立共同体的深层逻辑,体现着人们对其认同方式的差异。传统的共同体一般以自然情感为纽带,是彼此密切联系且具有一定排他性的血缘、地缘和精神共同体。现代化以来,随着时间的“逝去”与空间的“隐遁”,资源的自由流动与选择造成了一个“脱域”的共同体(3)[英] 安东尼·吉登斯:《现代性的后果》,田禾译,译林出版社2000年版,第18页。,并从血缘和地缘认同转向了个人利益认同。可见,工业化对传统共同体的一大挑战是将人们从“定型”社会(4)[美] 乔治·梅欧:《工业文明的社会问题》,费孝通译,商务印书馆1964年版,第8页。中脱嵌出来,并使其孤身面对复杂的现代世界。现代高压生活造成人们的孤独感与焦虑感,又迫使我们重拾传统共同体的积极价值,以慰藉人们的精神世界。

聚焦到中国社区场域,市场化和工业化对社会结构格局变迁的影响同样清晰可见。传统乡土中国被编织在差序格局之中,属于熟人关系下的礼俗社会结构(5)费孝通:《乡土中国》,北京大学出版社2005年版,第7页。。改革开放以来,市场机制的引入对血缘和地缘合一的传统社区存续构成了挑战。现代社区不再由“生于斯、死于斯”、因缘固定的群体组成,而是市场机制指引下公民选择意志的聚合。这一现代社区形态缺乏有机团结的纽带(6)Sampson Robert, “Local Friendship Ties and Community Attachment in Mass Society: A Multilevel Systemic Model”, American Sociological Review, Vol.53, No.5, 1988, pp.766-779.,并且也没有及时供给适应性的社会交往道德。因此,在社区治理过程中,“公共物品难以有效供给”(7)张雷:《构建基于社区治理理念的居民自治新体系》,《政治学研究》2018年第1期。“共同体困境”(8)郑杭生、黄家亮:《论我国社区治理的双重困境与创新之维——基于北京市社区管理体制改革实践的分析》,《东岳论丛》2012年第1期。等问题开始显现。上述文献均可见转型后社区共同体缺失带来的问题,但对如何营造一个符合社区多元利益主体的共同体格局却都语焉不详。

当下,社区共同体的价值日益彰显。2019年11月,习近平总书记在上海考察工作时,提出“人民城市人民建,人民城市为人民”的城市治理理念(9)习近平:《城市是人民的城市,人民城市为人民》,《人民日报(海外版)》2019年11月4日。。在“人民城市”建设中,只有积极吸纳人民参与其中,才能在促进城市现代化建设的同时,提升人民的获得感。与此同时,社区中“互不相邻”的邻里关系格局(10)桂勇、黄荣贵:《城市社区:共同体还是“互不相关的邻里”》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2006年第6期。却不利于激发居民的参与意愿。对此,既有研究多从国家与社会对立的角度开出药方:要么站在社会中心论的立场上,强调培育社会主导力量以杜绝国家力量对社区的“侵蚀”(11)Gene Barrett, “Deconstructing Community”, Sociologia Ruralis, Vol.55, No.2, 2014, pp.182-204.;要么站在国家中心论的立场上,主张社会问题的解决必须依赖于国家指令或动员(12)侯利文:《行政吸纳社会:国家渗透与居委会行政化》,《深圳大学学报(人文社会科学版)》2019年第2期。。虽有部分文献看到了社区共同体培育的“凭借机制”(13)吴晓林、谢伊云:《国家主导下的社会创制:城市基层治理转型的“凭借机制”——以成都市武侯区社区治理改革为例》,《中国行政管理》2020年第5期。和国家的“助推”(14)熊易寒:《国家助推与社会成长:现代熟人社区建构的案例研究》,《中国行政管理》2020年第5期。作用,但缺乏对中国场域下国家助推社区共同体成长的必要性的分析,且对其发挥“桥接”作用的微观机制也着墨不多。

评价一个社区治理成功与否的指标不能局限于物理空间的改善,而应聚焦于社区居民共同体意识的生成(15)杨贵华:《社区共同体的资源整合及其能力建设——社区自组织能力建设路径研究》,《社会科学》2010年第1期;陈友华、佴莉:《社区共同体困境与社区精神重塑》,《吉林大学社会科学学报》2016年第4期。。因此,本文旨在厘清在社区居民共同体意识不强的背景下,为何要发挥国家的助推作用,以及国家通过何种方式来增强居民对社区共同体的认受度。基于2020年6月至12月间在上海市杨浦区和静安区10个街道16个社区的田野观察、问卷调查和电话补充访谈,我们发现,社区可以通过营造“微基建”,并以此为纽带促进社区共同体的生成。基于此,本文首先界定了社区“微基建”的内涵,并在重塑社区共同体的维度上探讨社区“微基建”何以必要和可能。

二、社区“微基建”的三维内涵

2020年3月4日,在中共中央政治局常务委员会召开的会议上,决策层强调要加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设,其中,要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。自此,新型基础设施建设再次成为热议词汇,并被认为是中国未来经济增长的新引擎。城市社区建设离不开“硬件”支撑。社区中的各类硬件设施作为看得见、摸得着的物体,是实现公民参与必不可少的外在条件。新基建的发展战略也为提升社区治理的现代化水平提供了技术支撑和硬件保障。但是,新基建是发力于科技端的基础设施建设,且由大型企业承担建设任务,其耗资大、受益迟等特点阻隔了社区主体参与意识和互助精神的培育。

因此,社区治理对接新基建,应着力营造社区“微基建”(16)葛天任、王拓涵:《社区更新“微基建”的公平规划与合作治理——以北京“清河实验”的YG社区为例》,《华东理工大学学报(社会科学版)》2020年第5期。。社区“微基建”与新、旧基建各有侧重、互为补充,借以提升社区的治理水平和城市发展活力。具体而言,社区营造“微基建”要与新基建、旧基建三管齐下(见表1),共同推动城市治理革新,既要继续推进以“铁公基”为代表的旧基建,又要加强以数字化为代表的新基建,还要以中国城市的15分钟生活圈为中心,营造好社区“微基建”(17)诸大建、孙辉:《人民城市人民建,战略性推进社区更新微基建》,《文汇报》2020年6月2日。。社区“微基建”项目对高质量的社区发展至关重要,既能改善民生环境,又能有效对接“六保”“六稳”的战略考量,从根本上巩固社会、经济和环境可持续发展的基础,促进社区发展的良性循环。

表1 旧基建、新基建与“微基建”的特点和应用场景

可见,社区“微基建”是对新、旧基建的补充与超越,旨在加强社区设施配套建设,实现基础设施和基本服务均衡化。社区“微基建”可作为联系社区个体与共同体的纽带,以“硬件”——小微基础设施建设促进“软件”——公民参与意识的生成。社区“微基建”还将精准提高居民生活品质,满足居民“最后一公里”的需求,并可视为新时代提振社区治理的重要引擎。社区“微基建”与新、旧基建一脉相承、相互补充,可赋能社区治理,实现社区主体间的协同治理。具体而言,可以从价值、目标和手段三个维度进一步诠释社区“微基建”。

(一)价值维度:以“人民城市”理念为价值指引

“人民城市”价值理念集中体现为从增量扩张的权力型、资本型城市转向提质升级式的人民型城市。推进社区营造“微基建”,既是对“人民城市”重要理念的贯彻落实,同时也是适应2020年新冠肺炎疫情防控常态化、提升城市治理现代化水平的现实要求。当前,中国国家治理正处于前现代与后现代交织叠加期,社会共识难以达成。政府发展理念常常错位(18)朱光磊:《“两化叠加”:中国治理面临的大难题》,《北京日报》2016年10月24日。。改革开放四十余年实现了经济的飞跃发展,国库逐年充盈。但是,这种经济赶超式的大尺度发展往往顾及到了国家发展的“面子”,却疏漏于城市发展的“里子”——社区的发展不均、邻里隔离、公共空间缺失等问题突出。新时代国家发展的战略更应该落实到富民、强民上,而聚焦到基层就需要以精细化的治理方式解决社区居民的有效需求,并推动人民的积极城市建设。

社区“微基建”对标“人民城市”治理理念和城市治理现代化的战略目标。在“人民城市”的价值指引下,激活人民参与社区治理的重要性、必要性与可能性(19)刘士林:《人民城市:理论渊源和当代发展》,《南京社会科学》2020年第8期。。首先,在治理导向上,社区“微基建”以人民的需求为指引,将增强居民对社区共同体的价值认同作为出发点与落脚点。其次,在治理的内容上,社区“微基建”要不断内化社区居民的生存、发展与幸福等多层次的服务需求,在满足居民最基本诉求的基础上,创新服务方式,并以精准性、包容性的服务方式,实现社区居民对美好生活的追求。最后,在治理路径上,社区“微基建”通过激发利益共同体的参与意识,进而增强社区居民的主体价值,使社区居民能够更好地掌控自己的生活。在此基础上,社区通过营造“微基建”以引导投资转向民生领域,并进一步探索社区公共物品供给的新策源和新模式。

(二)目标维度:以“韧性社区”培育为任务旨归

疫情是一次大考,但同时也给社区营造提供了新契机。在传统的社区微更新的基础上,进一步拓展思路,以现代化社区基础设施与公共服务建设推进社区营造“微基建”,这是疫情后建设“韧性社区”的内在需求。“微基建”以15分钟步行圈为基准,着力营造社区居民生活必需的基础设施和公共服务,其中包括出行、居住、工作、休闲等方面。可见,如果“微基建”配备齐全,整个城市就能够以小区甚至更小单位为矩阵,高效应对风险社会带来的挑战。

《上海市城市总体规划(2017-2035年)》提出的“15分钟生活圈”对社区营造“微基建”具有指导意义。首先,社区“微基建”需要加强社区健身、社区医疗等方面的基础实施配套。其次,社区“微基建”需要精准把控老人、青年、小孩等不同主体的需求,并因人制宜地进行查漏补缺,助力实现各年龄层基础设施和基本服务的均衡化。最后,社区“微基建”要弥合城乡公共物品供给差距,实现城乡一体化发展。社区“微基建”通过实现基础设施齐全配套、基本服务均衡供给以及城乡公共物品一体发展,筑牢城市社区安全底线,并以“韧性社区”建设确保“人民城市”能够安全顺畅地运行。

(三)手段维度:以多元主体协同共治为实践导向

长期以来,我国社区规划和建设多以政府为主导。但是,自上而下的运作模式存在着资金短缺、社区主体培育不足等弊端,这一模式不利于培育社区多元主体参与的积极性。应当看到,在快节奏的现代化生活中,社区居民对社区公共事务的冷漠表现常常是“理性”选择的结果(20)熊易寒:《社区共同体何以可能:人格化社会交往的消失与重建》,《南京社会科学》2019年第8期。。一方面,在高压的城市生活中,让朝九晚五的社区居民腾出时间参与社区事务,这是不切实际的。另一方面,目前社区自治组织的事务也相对较少,且多为例行化的“琐事”。当缺乏与公共利益相关的公共事务时,“搭便车”的行为也就不可避免。当个人利益没有受损时,社区居民就很难主动投入到社区自治的实践之中。

社区以营造“微基建”为突破口,搭建与社区居民利益攸关的基础设施项目,将多元主体有效地整合进社区治理之中。“微基建”的营造不再由政府全盘兜底,而是通过政府、居民和企业间多维交互以形成治理合力。具体而言,“微基建”营造可划分为三大类型:第一,偏政府性的“微基建”营造。这一模式主要针对政府运营为主、社会参与为辅的“微基建”项目。如在社区文化活动中心、社区卫生服务中心等领域,应由政府发挥主导作用。此类“微基建”公共性较强,需要政府完善治理规则,借此提高公共物品的供给效率。第二,偏企业性的“微基建”营造。对于一些具有较强市场效应的“微基建”项目,如社区智能快递柜、智能充电桩等,应交由企业参与运营。此类“微基建”只需政府保证招标的公开透明并做好后勤保障工作。第三,偏社会性的“微基建”营造。社区花园、弄堂客厅等社会性较强的“微基建”,主要依靠社区居民的志愿意识来培育公益精神。可见,社区营造“微基建”可将多元主体吸纳到社区治理实践中,实现社区公共服务的共同生产(21)Elinor Ostrom, “Crossing the Great Divide: Coproduction, Synergy and Development”, World Development, Vol.24, No.6, 1996, pp.1073-1087.。

三、社区“微基建”何以必要:双层嵌入下社区共同体的迷失

中国的社区治理发轫于20世纪90年代初,并成长于2000年中共中央办公厅、国务院办公厅转发的《民政部关于在全国推进城市社区建设的意见》。自此,国家强化了社区的服务功能,并突出社区在维护政治稳定和群众自组织建设等方面的作用。中国城市社区的发展,不能忽视国家、市场和社会三重逻辑的交互影响。一方面,中国社区发展本身就是国家权力驱动和资源注入的结果。其中,国家始终扮演着主导者的角色,不论是“全能主义模式”(22)邹谠:《二十世纪中国政治——从宏观历史与微观行动的角度看》,牛津大学出版社1994年版,第3页。还是“选择性治理”(23)吴理财:《以民众参与破解选择性治理》,《探索与争鸣》2009年第4期。,都是国家在城市发展的不同阶段中权力运作的反映。因此,考察中国城市社区治理,不能忽视其成长历史的路径依赖性,并从中窥探出社区治理的国家逻辑。另一方面,中国自1978年改革开放以来,市场经济的推行使得原先压抑已久的市场活力迸发出来。聚焦到社区治理,也日益形成了强大的资本力量,这是影响社区治理的市场力量。社区作为社会领域的一个微观场域,在国家力量和市场力量的双层嵌入下,逐渐形成社区共同体迷失的格局。

(一)行政嵌入:行政主导下的社会参与缺失

中华人民共和国成立后,面对内部重建社会秩序和外部局势紧张等压力,“单位制”应运而生(24)何海兵:《我国城市基层社会管理体制的变迁:从单位制、街居制到社区制》,《管理世界》2003年第6期。。这一社会管理体制具有政治整合和资源配置等方面的效率优势,因而在短时间内对国家政权的巩固、经济发展和社会秩序的恢复等方面起到了突出作用。作为联结国家和个体的纽带,单位向上承接国家的方针、政策,向下组织单位成员,并进行政治动员和思想建设。整个社会则明显地分化成两个部分:一部分是大量分散的、封闭的单位组织;另一部分是高度集权的国家和政府(25)Andrew Walder, Communist Neo-traditionalism: Work and Authority in Chinese Industry, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1986, p.153.。国家通过单位来实施其分配资源的权力,并形成对社会成员的控制和动员,“单位人”由此塑造形成。“单位人”对单位产生了强烈的依赖感,而对其所处的社区则充满冷漠感,对社会及社会生活的认识和实践更显得模糊而生疏。国家对单位组织全能化、“小而全”的职能设置,在提高单位内部运行效率的同时,却抑制了社会的组织发展和功能发育,导致社会参与不足。

改革开放后,中国经济体制逐渐向市场经济转变。市场经济要求实现人口、资金等要素的自由流动,进而对“单位制”的管理模式造成冲击。城市社会面临着庞大的新增人口就业压力,而既有的单位体系无法承担这种急剧出现的就业和福利需求,社会稳定形势面临严峻的挑战。基于此,国家启动基层管理体制的改革,以强化基层社区的功能。国家逐渐放松对单位的控制,而单位相对于国家的依附性减弱、独立性增强。由于体制外企业的发展,单位的优势被削弱,个人也逐渐脱离单位,寻找新的庇护场所。这一转换主要通过政府授权社会,并通过建立自治组织吸纳社会力量、进行社会整合,进而形成了一个“社区制社会”(26)徐勇:《论城市社区建设中的社区居民自治》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2001年第6期。。但是,社区在诞生之初就扮演着“双重角色”,在行政与自治的定位之间游移,是国家基层政权制度设计的产物。社会控制和行政服务始终是这一时期居委会的前置职能,社区服务和居民自治则处于序列后位。在实际运作中,政府对居委会的指导关系很容易演变成行政上的领导关系,居委会处于政府的干预甚至控制之下,影响了社区居民的参与积极性。在缺乏参与感的社区中,居民对其认同感自然也无从谈起。

在国家主导的理念下,各种刚性制度安排的影响直接且明显:社会意愿和诉求长期不能得到声张、社会成员和群体的自主性和独立性缺失、民众自主决策和管理公共事务的能力偏弱、社会发展缺乏活力。近些年,社区治理方式的一大创新——网格化管理,试图寻找并配置更为微观的“网格”组织,并赋予其稳定的管理和服务职责。但这种思维和实践的导向,依旧是国家强力推动下的行政组织向社会层面的单向度扩张,也始终没有摆脱自上而下的控制思维(27)姜晓萍、焦艳:《从“网格化管理”到“网格化治理”的内涵式提升》,《理论探讨》2015年第6期。。“社区行政化”造成了“无纬式”的偏向性发展,即作为“经”的纵向政府系统俯拾即是,而作为“纬”的横向社会自组织网络则寥寥无几,“行政社区”(28)刘君德:《中国大城市基层行政组织社区重构——以上海市为例的实证研究》,东南大学出版社2013年版,第37页。也就应运而生。最终结果就是行政的嵌入影响了社区居民的参与意愿,最终阻隔了社区共同体的培育。

(二)市场嵌入:市场进入后社会共同体的侵蚀

卡尔·波兰尼(Karl Polanyi)的“双向运动”理论,为考察市场“嵌入”和社会“脱嵌”提供了很好的分析框架。在波兰尼看来,一直到19世纪之前,西方的经济都是嵌入在社会之中的,其主导运行模式不是等价交换,而是互惠、再分配和家计原则。在这种生产模式下,人的经济目的从属于社会目的,且人的行为动机首先是为了维护他的社会地位和社会关系,而不是占有尽可能多的物质财富。在传统社会中,人在共同体中的社会地位、社会声望和社会网络,显然比占有物质资源更重要。但在19世纪,市场突然从人类社会中“脱嵌”出来,“使社会的实存本身从属于市场的法则”,“自然界将被化约为它的基本要素,邻里关系和乡间风景将被损毁”。市场从社会中剥离后,人类社会逐渐成为经济体系的附庸。造成这种结果的原因,主要不在于经济上的剥削,而是社会资本和社会文化的解体。这些劳动者被从他们依赖的乡村社会网络中连根拔起,抛入了“文化真空”。在这样的背景下,19世纪出现了声势浩大的社会保护运动,席卷整个欧洲(29)[英] 卡尔·波兰尼:《大转型:我们时代的政治与经济起源》,冯钢、刘阳译,当代世界出版社2020年版,第48、54、73-76、85页。。这些运动的目的指向同一个方向,就是阻挠自由市场的运作,保护社区共同体免受自由市场的侵蚀。

中国自1980年代以来,也经历了一场“双向运动”(30)王绍光:《大转型:1980年代以来中国的双向运动》,《中国社会科学》2008年第1期。。中华人民共和国成立至1984年间也是一种伦理经济。这一阶段,经济增长固然重要,但却服从于以社会主义为代表的伦理经济原则。经济关系必须服从于一套社会价值,即基本保障和平等,因而分配成为社会整合的主要形式。地方政府与单位之间以及下级政府与上级政府之间的关系皆是“软预算约束”。第二个阶段是1985年到1998年,其发展的特征是“效率优先,兼顾公平”,但常常是效率压倒公平,呈现出早期资本主义经济的发展态势。改革开放后,社会形成了批评绝对平均主义的风潮,并逐渐从伦理社会转向市场社会。为了追求更快发展,宁愿容忍一些不平等,并坚信只要实现经济腾飞,其他一切问题都会迎刃而解。此时,市场经济的原则开始侵入非市场领域,成为整合社会生活甚至政治生活的基准。人与人之间的关系变得越来越商品化、市场化,普通的民众享受到的福利越来越少,所以,各种各样的不平等逐渐显现。第三个阶段从1999年至今,社会政策开始出现。从市场社会向社会市场转变也就意味着“双向运动”正式开启。在社会市场里,市场依旧发挥着高效配置资源的作用,但与此同时,政府也积极介入,并以再分配的方式实现部分民生领域的“去商品化”。

聚焦到社区治理场域,市场逻辑的进入正是中国式“双向运动”第二阶段之后的结果。现代社区以价格手段为中介,其居住空间受市场调节,并形成了公民自由选择的商品房小区。20世纪90年代中期以后,无偿或者低偿的福利分房政策逐渐废止。政府着手推行住房公积金制度改革,大力推动房地产市场的发展。自住房商品化之后,资本开始参与城市空间的安排。资本与市场的逻辑视新兴封闭式住宅小区的私密性为商品房的附加值,即一个住宅区的封闭性越强,越能将外来者拒之门外,这样的住宅区的房价往往也越高。小区的私密性被资本包装为一种高端的商品,服务于利润最大化的需要;而私密性又导致社交的最小化,增加了彼此之间的“相遇成本”。新型商业住宅“陌生人”的社区归属感、认同感的缺失,直接诱使社区居民之间的共同体网络不复存在。

(三)双层嵌入、三重逻辑与社区共同体的迷失

尽管不同学者对社区的定义迥异,但有一个基本的共识,即社区是一定地域范围内经由特定纽带而形成的居民生活共同体。在这个社区共同体中,纽带联结以及社区认同是社区存续的核心要义(31)Seymour Sarason, “The Psychological Sense of Community: Prospects for a Community Psychology”, American Journal of Psychiatry, Vol.132, No.3, 1974, pp.306-307;[美] 欧文·桑德斯:《社区论》,徐震译,黎明文化事业股份有限公司1982年版,第16页。。否则,作为共同体的社区将不复存在。但是,在中国的城市社区场域中,社区共同体在国家逻辑、市场逻辑与社会逻辑的交互作用下,却呈现出迷失的状态(32)桂勇、黄荣贵:《城市社区:共同体还是“互不相关的邻里”》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2006年第6期。。其中,行政化代表国家的逻辑,是动员和组织城市社区的外在力量。与西方现代社区萌生于社会要素变化的内生型发展路径不同,中国的现代社区发展并非社区衰落和社会资本下降的结果(33)吴晓林:《中国城市社区建设研究述评(2000-2010年)——以CSSCI检索论文为主要研究对象》,《公共管理学报》2012年第1期。,而是自始至终都具有行政化主导的倾向。社区作为国家在基层社会塑造的新单元,服务于国家政权建设和维护社会稳定的实践。在国家强行政逻辑的嵌入下,社会空间扩展有限,社会自组织能力弱化,进而影响社会共同体的培育。

中国城市社区场域中的市场逻辑发酵于“98房改”。自此,国家推行以居民住宅货币化、私有化为核心的住房制度改革。房改后,商品房社区成为城市社区的主要居住形态。与之相伴随的是住房阶层(Housing Class)的兴起,房价逐渐成为一个区分不同阶层的显著标志。因此,将具有相似社会地位和生活方式的人群聚拢在一起的封闭式小区应运而生。然而,小区的封闭化催生了城市中产阶级的“领地”意识(34)肖林:《“后院”政治:城市中产阶层的“领地”意识》,《文化纵横》2016年第6期。,住房作为一种象征社会地位的商品,推动了社会群体边界意识的再生产(35)张海东、杨城晨:《住房与城市居民的阶层认同——基于北京、上海、广州的研究》,《社会学研究》2017年第5期。。同时,市场天然的逐利趋向又强化了商品房社区封闭性的领地属性。商品房社区通过边界意识的生产,逐渐异化为一个业主利益的联合体。这一形态淡化了社区共同体的营造,进而造成人格化社会交往的缺失(36)熊易寒:《社区共同体何以可能:人格化社会交往的消失与重建》,《南京社会科学》2019年第8期。。这样的社区不再是一个具有人情味的互助共同体,而逐渐成为阶层分化、社会区隔(37)在布迪厄看来,人和人之间分属不同的群体,这种群体的区隔方式可以是资本、场域或者习性。参见Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, Cambridge: Harvard University Press, 1984。的“制造厂”。

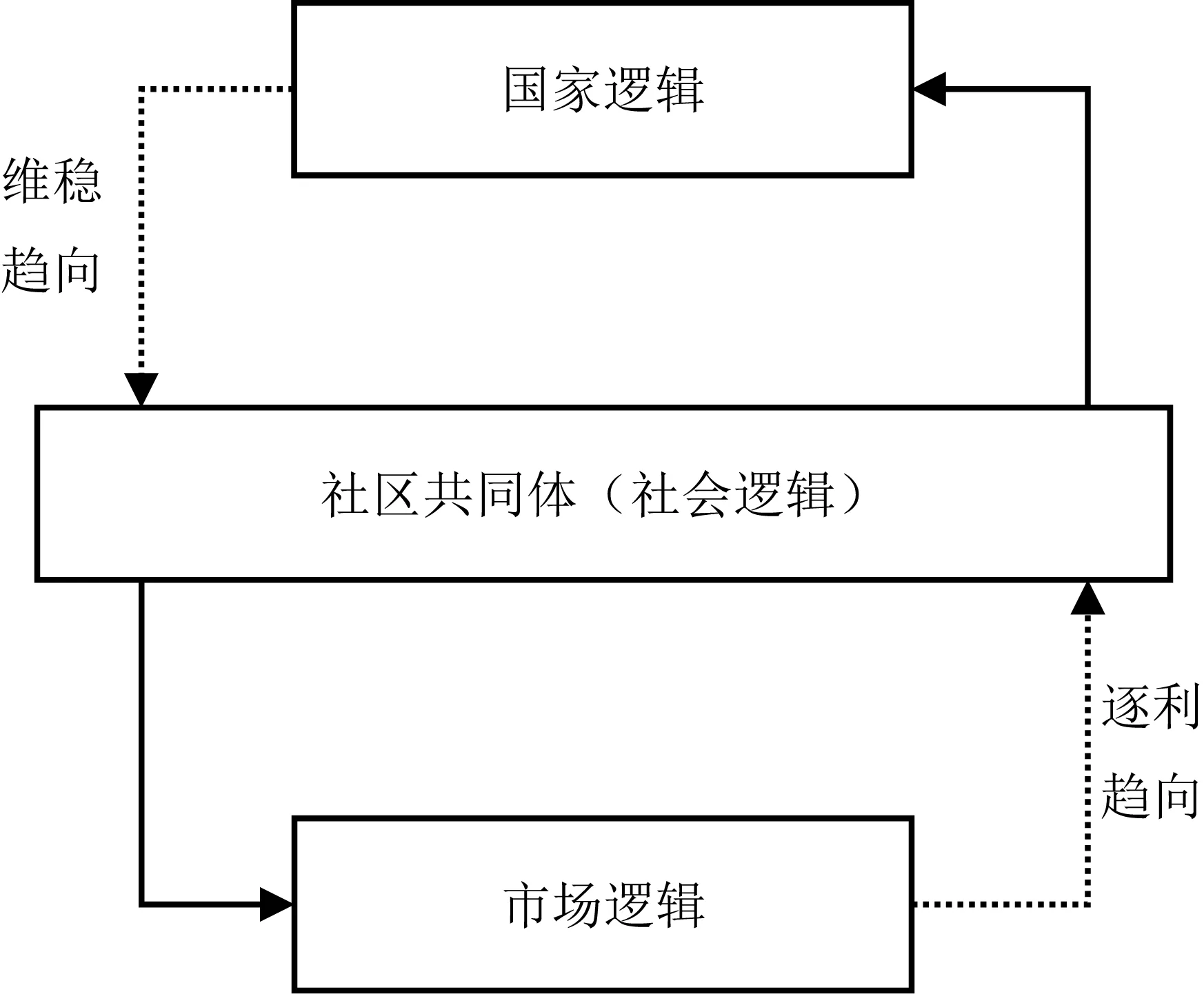

以上分析表明,在国家逻辑与市场逻辑的双层嵌入下,社会逻辑受之调控,并催生出一个“夹心层”状态下的社区共同体(见图1)。这一“夹心层”的社区共同体具有以下表征:第一,城市社区的产生和发展具有浓厚的国家推动色彩。无论是以“单位制”为基础、街居制为配合的管理体制,还是“单位制”解体后社区制的普遍建立,抑或是社区服务和社区建设的兴起,都是政府占主导地位并服务于国家政权巩固的需要。城市社区治理扮演着“双重角色”,在自治与行政之间游移。社区行政化不仅不利于社会自主空间的拓展,也抑制了社会主体意识的提升。因此,出现“行政区-社区”的社区形态。第二,住房商品化改革后,市场的逐利趋向塑造了社区居民的“领地”意识,造成社区认同与邻里互助意识薄弱。第三,在国家维稳趋向和市场逐利趋向的双层嵌入下,社区共同体难以有效发挥守望相助和情感沟通的作用。

图1 “夹心层”状态下社区共同体的生成

分析社区共同体的迷失这一问题,应当从国家与社会关系、市场与社会关系中探求其症结。一方面,国家高强度控制与治理绩效之间往往并不呈现正相关的关系,只有实现国家与社会的相互联结才能实现有效治理(38)邵春霞、彭勃:《国家治理能力与公共领域的合法性功能——论国家权力与社会结构的相互联结》,《南京社会科学》2014第8期。。在单一化的社会背景以及复杂的国际环境下,国家运用专断权力维持社会秩序具有合理性。但是,当社会主体日益多元、利益诉求日益分化,国家要实现有效的社会治理就必须更好地发挥国家的基础性权力。迈克尔·曼(Michael Mann)将国家权力分为专断权力(Despotic Power)和基础权力(Infrastructural Power)两个方面(39)Michael Mann, “The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results”, European Journal of Sociology, Vol.25, No.2, 1984, pp.185-213.。应当看到,任何国家为实现有效治理都需要将专断权力和基础权力有机结合。但是,现代国家治理应该更多地寻求社会力量的支持与合作,在国家有机“嵌入”(40)Peter Evans, Embedded Autonomy: States and Industrial Trans-formation, Princeton: Princeton University Press, 1995.社会的过程中探求国家与社会的相互交融。另一方面,波兰尼的“双向运动”指明,市场的逐利倾向追求自发调节,但当社会遭受“市场有害行动”影响时,要通过“保护性立法、限制性社团和其他干涉手段”来寻求保护(41)[英] 卡尔·波兰尼:《大转型:我们时代的政治与经济起源》,冯钢、刘阳译,当代世界出版社2020年版,第140页。。

此时,国家的逻辑、市场的逻辑以及社会的逻辑三者耦合,催生出中国社区治理场域下以国家助推社区共同体生成的必要性。区别于波兰尼所描述的“自下而上”寻求保护的西方逻辑,中国社区共同体的迷失还有国家逻辑的作用。在中国,国家的强势入场并始终在场使得社会力量发育不足。因此,在这一大前提下,中国社区共同体的成长以及为社区赋能(42)Sheila Watt, Cassie Higgins and Andrew Kendrick, “Community Participation in the Development of Services: A Move towards Community Empowerment”, Community Development Journal, Vol.35, No.2, 2000, pp.120-132.的诸多举措,可能无法脱离政府的作用(见图2)。但与西方相同,中国城市社区共同体的迷失同样呼唤信任、互助、自治式邻里关系的营造。

图2 中西方社区共同体的生成路径

社区内的认同感和归属感来自于居民对社区行动的信任与认可,并随着参与度和满意度的提升逐渐营造出一个社区生活共同体。这一共同体缔造的关键是形成一个利益团结的纽带,以助推其成长。纽带发挥着联结社区内个体和群体的作用,既可能是物质形态的,也可以是心理层面的(43)袁方成:《国家治理与社会成长:中国城市社区治理40年》,上海交通大学出版社2018年版,第21页。。社区通过营造与居民生活休戚相关的基础设施,搭建一个社区主体相互交往的平台。因此,社区“微基建”作为物质形态的纽带,在运作与实施过程中可以形塑公民心理层面的共同体意识。在营造社区“微基建”的同时,注重民众自主参与、社区民主自治精神和公共精神的培育,重塑社区共同体。在社区营造“微基建”的过程中,政府始终保持着在场的状态。

四、社区“微基建”何以可能:多维赋权重塑社区共同体

城市社区在行政化和市场化的双层嵌入下,面临着社区共同体日益迷失的困境。因此,需要寻找将社区居民组织起来的力量,以增强居民对其所在社区的价值认同与利益关怀。社区通过营造“微基建”,向社区社会组织和居民赋权,进而重塑参与者的互助精神和共同体意识。向社区赋权(Empowerment)旨在赋予社区治理参与者自治的权力(44)[英] 罗伯特·亚当斯:《赋权、参与和社会工作》,汪冬冬译,华东理工大学出版社2013年版,第20页。,让其在参与中获得社区治理所需的行动能力,并辅之以协商途径,实现主体间利益的协调与一致。从赋权主体和结构动因的角度看,社区赋权可具体划分为“自助”赋权和“他助”赋权两种模式(45)范斌:《弱势群体的增权及其模式选择》,《学术研究》2004年第12期。。社区“微基建”作为联结纽带,通过技术赋权、机制赋权和主体赋权三重维度,以“他助”促进“自助”,重塑社区共同体。

(一)技术赋权:以“微基建”设施搭建居民参与的技术平台

智能技术的引入,可以实现社区自动化、科学化与智能化升级,并以网络化和信息化的平台为媒介,为多元主体参与社区公共事务提供具体的方法与渠道。社区治理过程中的技术可具体划分为自然意义上的和社会意义上的。“微基建”设施在供给自然意义上的治理技术之余,还可以作为社会意义上的治理技术运作平台,为居民社区参与权利的落实奠定基础。上海市静安区临汾街道为应对新冠肺炎疫情对基层治理的冲击,与同济大学智慧城市研究所合作搭建“智慧临小二”平台,以完善社区基础信息化平台建设。“智慧临小二”在政府出资、社区自治、时间银行三大运作理念的基础上,以区块链技术为底层架构,综合运用人工智能等智能化技术,为社区居民提供智慧化的一站式服务。

“微基建”搭建居民参与的技术平台,可有效提升政府对社区居民诉求的回应性以及居民对社区事务的自治能力。以“智慧临小二”为例,一方面,在社区居民利益表达和政策议程输入处理端,“智慧临小二”使政府对多源异构问题的反应更加敏捷。它在搭建居民民意敏捷反应平台的同时,也使得社情民意能在系统中及时被呈现并得到处理。另一方面,在社区议题讨论端,“智慧临小二”以区块链技术保障社区自治。例如,利用区块链技术对社区投票过程、结果进行加密,使投票全程可溯。“智慧临小二”还提供居民预约居委干部走访的功能,让社区自治更加多样。在技术手段的赋权增能下,居民参与社区治理有了平台支撑。在对社区事务的积极参与中,社区居民的责任意识和共同体意识得以生成。

(二)机制赋权:以“微基建”模式创新保障公民的参与质量

机制赋权是通过治理模式创新,赋予社区治理主体自主决策权和参与社区事务的职责权限,促进基层社会自治的规范化、合法化和专业化。为社区赋权,不应仅停留在居民能力上的扶持,还应关注社会政策、资源供给和运作机制的供给。因此,提倡基层社会自治,并不意味着政府角色的退出,而是要求政府集中精力掌舵,提高对机制模式的供给能力。社区营造“微基建”要实现公民参与质量的持续提高,离不开社区运营机制的创新。资金、人员和组织作为“微基建”运转的基础性资源,唯有通过稳妥的机制安排,方能营造合法的运作环境(46)尹浩:《城市社区微治理的多维赋权机制研究》,《社会主义研究》2016年第5期。。

上海市殷行街道通过PPP模式开展智慧车库(棚)改造,将市场运营模式引入到“微基建”的营造中。殷行社区现有非机动车库(棚)193个,大多建于二十世纪七八十年代,原来由物业、业主委员会委托收取管理费,聘请专人负责车库(棚)的车辆看管和保安保洁工作。在传统的管理和运行模式下,车库(棚)内物品丢失、车辆被盗事件屡见不鲜。因此,对老旧车库(棚)进行改造升级有其客观需求。对此,无论是中央层面还是地方政府层面,都要求基层工作者以治理精细化、智能化的工作方式,创新性地解决社区居民的实际问题。

传统非机动车库(棚)改造有两种模式。其一是完全由政府包揽。该项做法主要面临政府财力供给不足以及后期维修责任难以落实等难题,因此难以有效推广。其二是完全由社区居民出资建设。此举适用于中高档商品房住宅区,通过调动社区居民参与公共事务的主动性,公开募集资金。但对那些以低收入居民为主体的小区,社区居民出资意愿低、沟通成本高,难以有效募集资金。

针对上述两难选择,上海市殷行街道打破行政化思维,探索党建引领下的“政府引导、居民主体、市场运作”的联席会机制。首先,政府通过引入合格供应商、设立财政引导资金等方式,搭建智慧车库(棚)多方合作的机制。其次,街道将改造车库(棚)的相关事宜均交由居民和企业商量。在反复磋商的过程中,社区居民把决定权掌握在自己手中,这有利于培养居民的自主意识。最后,车库(棚)的改造、运营和维护采用BOT模式。企业主要负责车库(棚)的规划建设,并通过社区居民在使用过程中产生的费用来回收成本。前五年维持原收费价格不变;后五年按照合同规定,企业与业主委员会共享收益;十年后,相关设备的所有权转向业主委员会,同时,企业享有提供维修维护服务的优先权。

殷行街道通过将PPP模式引入社区老旧车库(棚)改造,有效地盘活了社会资本(47)刘春荣:《国家介入与邻里社会资本的生成》,《社会学研究》2007年第2期。,对于智能车库(棚)的营造,社区居民也有支付意愿。如果政府部门能有效搭起合作治理的平台,就能解决集体行动的困境。殷行街道通过BOT模式建设社区智能车库(棚),一改过去由政府包揽改造、阻碍该领域市场发育的现象,实现“政府监场、企业进场、居民主场”。如果将该模式推广,既有利于企业间形成良性竞争,又有利于车库(棚)更快地建、更好地管,最终实现政府、企业、居民共赢的局面。在BOT模式的保障下,居民有效地参与到社区服务的共同生产中(48)Victor Pestoff, “Citizens and Co-production of Welfare Services”, Public Management Review, Vol.8, No.4, 2006, pp.503-519.。在前期意见征求阶段,关于“要不要改、怎么改以及改造后的权益与责任”等问题,都充分调动了居民的参与和协商。社区居民参与社区公共事务的质量和责任获得提升,这有助于其内生出对所属社区的归属感。

(三)主体赋权:以“微基建”营造激发居民的参与意识

主体赋权是以社区“微基建”为纽带,以外部助推的方式,激发多元主体参与公共事务的动力,促进社会支持网络和社区认同的培育。社区主体培育不足、组织化程度低是影响和阻碍社区治理现代化推进的重要因素(49)鹿斌、金太军:《国家治理现代化进程中的社会治理创新》,《天津社会科学》2016年第2期。。激发社区居民的组织化程度,可以通过外部催化与内部生发两种路径。社区“微基建”涉及凝结居民共同利益的各项基础设施,因此,可作为激发居民参与意识的纽带,从外部催生居民的参与意愿,并助力社区组织合力的生成。“微基建”营造可以将分散在社区中的治理主体有效组织起来,以社会能人(50)罗家德等:《自组织运作过程中的能人现象》,《中国社会科学》2013年第10期。和小微企业等为代表的多元主体积极投入到社区治理实践中。

社区花园作为城市景观“微基建”,以参与式社会创意为运作核心,有利于实现“人民城市”建设从最后一公里到最后一米的跨越。在《上海市城市总体规划(2016-2040)》中,政府规划着力强调了生态之城与人文之城的营造。新冠肺炎疫情爆发后,更加彰显出与自然和谐相处以及与社区内成员之间睦邻友好的重要性。如何提升社区居民的居住空间品质,调动社区民众共同参与设计、维护、管理,这是“人民城市”建设中亟需解决的问题。对此,上海“创智农园”通过在城市化的景观中引入田园风光,为高密度中心城区建成社区花园提供了很好的实践借鉴。

“创智农园”位于上海市杨浦区五角场街道创智天地园区内,毗邻上海四大城市副中心之一的五角场商圈(51)刘悦来、尹科娈、魏闽、范浩阳:《高密度中心城区社区花园实践探索——以上海创智农园和百草园为例》,《风景园林》2017年第9期。。通过政府主导决策、差异化的包容性设计以及参与式建设,“创智农园”建设借由社会组织和社区居民的高度参与,改善公共空间品质,加强多元主体间的互动融合。首先,在“创智农园”的实施中,街道政府通过购买社会组织服务,多渠道地推动民众参与社区建设,并为项目的落地提供政策监督以及指标核准服务。其次,“创智农园”设计团队基于深入的调研,为社区公共物品的供给提供了专业化、科学化以及合理化的知识,充当着“城市空间医生”的角色。最后,“创智农园”日常运营和维护则主要由社会组织以及社区居民负责。在政府的引导下,社会组织和社区居民以共建共享的方式打造社区绿地空间。

“创智农园”将共建共享的理念带入到社区空间中。在政府对多元主体的赋权下,“创智农园”为社区居民和社会组织参与社区生态空间营造提供了开放的途径。这一公共空间的生产,为互不相识、少有往来的社区居民提供了彼此“了解型信任”(52)帅满:《从人际信任到网络结构信任:社区公共性的生成过程研究——以水源社区为例》,《社会学评论》2019年第4期。建构的场所。以“创智农园”这一公共空间为媒介,有着共同兴趣爱好、社区参与理念的群体,在互动、磋商以及共建中逐渐形成对社区共同体的认知。“创智农园”的营造将一个冰冷的陌生人社区变成一个有温度的熟人社区。社区居民在公共空间中有了交流的媒介与需求,进而促进社区共同体的生成。

基于上述分析,可以看出,无论是偏公共性的,还是偏市场性的,抑或是偏社会性的“微基建”营造,都离不开政府的助推作用。以社区“微基建”为纽带,并在政府“元治理”(53)Bob Jessop, “Governance and Meta-governance: On Reflexivity, Requisite Variety and Requisite Irony”, in Henrik Bang, Governance, as Social and Political Communication, Manchester: Manchester University Press, 2003, pp.142-172.的作用下,通过技术赋权为多元主体参与社区治理提供了具体的手段和途径;通过机制赋权为多元主体参与社区治理提供了合法性基础、资源支撑和制度保障;通过主体赋权培植社区社会资本以增进公共福祉。社区以“微基建”的空间生产方式,调动了多元主体参与公共事务的积极性,并让人与人之间形成了有意义的关联(54)Elinor Ostrom, James Walker and Roy Gardner, “Covenants with and without a Sword: Self-Governance is Possible”, The American Political Science Review, Vol.86, No.2, 1992, pp.404-417.。正是以社区营造“微基建”这一中介机制,完善了作为国家权力运作基础的社区组织网络,并通过社区主体的自我管理和自我服务,塑造居民的认同感和共同体意识。

结 语

党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》明确提出,要“完善社会治理体系,健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系”,“加强和创新市域社会治理,推进市域社会治理现代化”(55)《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》,http://www.gov.cn/zhengce/2020-11/03/content_5556991.htm,2020-11-03。。新时代的社区治理应着力于让社会运转起来,并通过扩大居民参与,营造一个有凝聚力和向心力的社区治理共同体。但是,中华人民共和国成立以来,伴随着现代国家的正式权力有组织的渗入以及改革开放以来市场的逐利动机的侵入,城市社区共同体在双层嵌入下逐渐迷失。如何在国家强势入场和始终在场的情况下,消解市场与资本对城市社区共同体的侵蚀,并塑造一个兼具社区认同和邻里互信的社区共同体,这是创建“人民城市”和推进市域社会治理现代化亟需解决的问题。

中国的国家与社会之间的关系不是西方社会中心论式的此消彼长,而应实现二者的相互重叠与相互渗透。实践经验表明,在既有的格局下,中国社区共同体的成长不可能外在于国家,这一过程应浸透着国家的身影和力量。但是,如何平衡与区分国家和社会的力量,实现二者相互赋权,这是现代国家建设的主线。社区治理是观察国家与社会互动的微观场域。行政力量与社区自治力量并非此消彼长,相反,应呈现出一种共生共长的态势。因此,国家应通过嵌入式治理的方式,改变国家权力与社会结构的联结方式,实现国家权力与社会权力的相互交织。社区“微基建”作为一种嵌入机制,是一种联结国家与社会不同行为主体的纽带。对于“微基建”的营造,既萌生于社区居民的内在需求,又需借助国家资源的下放和制度的供给,还需要市场主体的积极参与。在国家的助推下,社区“微基建”将激发多元主体的参与动力,增强社区居民的价值认同,并生成社区命运共同体。