建筑施工过程中的地基处理技术

蒋 静

(四川开放大学,四川 成都 610073)

0 前言

随着市场经济、城建事业的发展,建筑产业迎来发展新机,新结构、新设计不断涌现,在众多施工工艺研究、开发进程中,地基处理主要是由其关键性决定的,如果地基施工存在缺陷,就无法保证整个建筑工程的质量;同时,这也与地基施工的复杂性、困难性息息相关,有必要从实践角度出发,对其施工方案、经验进行总结。

1 建筑工程地基基础分类

1.1 桩基础工程

桩基础工程整体刚度较高,主要由承台、桩身构成,面对横向载荷、上覆载荷时,具有较强的承载能力,可以有效缓解建筑不均匀沉降问题,竖向载荷承载表现同样十分可观。由于其自身结构稳固,即使在面对液化土壤施工场景时,也能保持较为坚硬、厚实的状态。从摩擦力原理角度看,桩基础主要可分为2 种类型,端承桩可用于地层坚硬的区域,如岩石结构中;而摩擦桩则更倾向于较软、较深的载体层。从施工方式上看,预制桩采用事先制备方案,由工厂统一定制钢筋混凝土桩,运至现场后,使用打桩机设备完成安装,适用于基础要求较高的施工场景;灌注桩施工相对简单,使用时需要准确把握钻孔部位,桩孔打完后及时防止钢筋笼,凝结后即可形成完整桩体[1]。

1.2 深基坑支护工程

深基坑支护工程具有临时性、辅助性特征,主要目的是解决放坡施工难、安全系数低的问题,可以在专用支护结构的帮助下,提升基坑壁的稳定性,保证土方开挖作业的顺利开展。深基坑支护工程危险系数较高,设计、施工不当会带来严重后果,当前随着建筑工程规模的扩大,该工程大深度、大面积的转变趋势十分明显,对深度5m~10m 的基坑,多采用深层搅拌技术[2],借助大型机械设备,对软土、混凝土等进行拌合,使其均匀、充分地交融,形成稳固的桩墙,提升地基稳定性。土钉墙支护是该体系中,应用频率最高的方式,操作时需要借助土钉、混凝土等进行交工,提升地层承载力,除此以外,排桩支护、地下连续墙等,也是较为常见的类型。

1.3 混凝土基础工程

混凝土基础工程形式较为多样,条形基础、箱型基础均是较为常见的种类,施工环节首先要进行钢筋放样、制作,重点关注钢筋网绑扎质量,对交叉点的牢固性进行细致检测,防止其出现位移现象。对独立基础来说,当设计方案采用双向钢筋时,要额外关注纵向钢筋受力情况,外部附着的混凝土保护层厚度适当加大,以不低于40 mm 为佳。钢筋连接环节,接头要严格避开受力集中点,单根纵向受力钢筋中,接头控制在2 个以内,如果采用绑扎搭接接头,也要对纵向钢筋受拉力情况进行针对性分析,相邻2 主体之间,接头应当间错开来,尽可能优化其受力结构,减少薄弱处承载压力。模板施工中,则要保证其密封性、平整性,同时立足于不同基础形式,合理设计浇筑方案,控制好相关参数。

2 建筑工程地基处理施工要点

2.1 静压灌浆处理技术

静压注浆法施工需要在一定压力条件下进行,通常液压、气压均是较为常见的形式,结合注浆管的使用,可以将固化浆液便捷、快速地打入地层,起到填充、挤密的功效。套管护壁注浆法是其中应用较多的方式,实践环节应当先定位钻孔布局,护筒采用钢板材料,厚度4mm~8mm 为宜,内径的设计要以钻头直径为基础,大100mm~200mm 为佳,在钻孔过程中,同步压入套管,深度设计要结合土质进行,黏土地层中,不得少于1m,砂土中则要大于1.5m,随后进行洗孔、注浆管下放等操作,随着管路的提升分段完成灌注[3]。除套管护壁注浆法以外,钻杆注浆法、预埋花管法也可作为备选方案。为提升地基处理综合性能,还可以从注浆液自身性质出发,引进新材料、新技术,例如水玻璃-水泥双液注浆等。

2.2 旋喷高压注浆处理技术

旋喷高压注浆法是以化学注浆法为依托衍生、发展起来的,综合了高压水射流切割技术优势,应用时需要事先固定高压喷嘴,并以10MPa~25MPa 压力开展施工,将调配完成的泥浆注入相应孔洞中,提升地基物化性能,当前在碎石土、砂土等地基土层类型中,均有较高的适用性,对淤泥质土、粉土等典型软土地基中透水性高、孔隙率大等问题,也有明显的改善作用。实践环节还要特别注意旋喷距离控制,设置科学的钻孔参数,以喷射管尺寸为标准,通常情况下口径应当比该测量数值大2cm~5cm,深度则要多50mm~100mm。孔钻孔深度较深,达到20mm~30mm 时,要对孔隙率进行合理调整,通常控制在1%以内为佳[4]。总体来说,旋喷高压注浆处理技术占地面积较小、噪声控制相对容易,综合优势十分明显。

2.3 夯实法处理技术

在软弱地层处理中,强夯法的应用十分多见,它利用了重锤自身质量,在自由落体原理支撑下,强化地层所受冲击,从而促进地基固化、凝结,在实践应用环节,要合理选择重锤质量,通常控制在10t~40t 为宜,其中设备吊升时,高度则要维持在10mm~40mm,通过反复地下落、冲击完成操作。强夯法对砂性土有较为明显的加固作用,在非饱和黏性土中,同样十分适用,现场情况允许时可以采用连续夯击方式,若现场环境受限,也可分遍、间歇夯击。夯实法的优势在于操作简便,可满足较多地层的加固需求,对夯实后的地基进行强度检测,通常可以达到原先的2~5 倍,同时可以较为明显地改善变形、沉降量以及土层的可压缩性,加固深度非常可观,可达到6m~10m。

2.4 换土法处理技术

在建筑工程地基处理技术体系中,换土法的发展历史较为悠久,适用场景也相对广泛,通常来讲可分为以下几种:首先是砂石垫层,其在饱和、非饱和软土地基施工中,均有较高的适用性,但在湿陷性黄土、面积堆积等地基中功能性较差,要尽量避免使用。材料制备环节要做好检测,选用的石屑、粗砂等质地要足够坚硬,同时不含垃圾、杂质,含泥量控制在5%以下,若工程现场采用了粉细砂材料,则要考虑压实度、强度限制,适当掺入碎石,总体掺量控制在30%以上,粒径则要维持在50mm 以内,拌合环节要保证均匀度,采用专业手段对出料进行检测,不均匀系数d60/d10 应当≧5[5]。施工采用分层填筑、压实方案,密实度检测达标后,方可进行下层施工。其次是灰土换土施工,这种方式采用消石灰作为垫层材料,使用前应当严格过筛,粒径控制在5mm 以内,对灰土体积配比给予充分重视,通常来讲2 ∶8以及3 ∶7 均可,含水量误差不得超过2%,同样采用分层夯实方案。

2.5 深层密实处理技术

在厚度、深度较大的地层以及泥炭类型地层中,深层密实处理技术的适用性较为明显,使用便捷,见效极快,具体施工中可分为2 种不同类型,首先是振冲法,操作时需要借助大型起重设备,对振冲器进行提升作业后,启动潜水电机,带动器具高频振动,并开启水泵按钮,形成高压喷射水流,在水体冲击作用下,地层中会出现较为明显的孔洞,此时在其中填筑砂石骨料,借助振动作用力密实骨料,提升其与原有地基的融合程度,形成强度高、承载能力强的复合地基。其次是深层搅拌法,这种方法根据化学固化原理,应用时需要选择性能优良、成本适宜的固化剂,将之与软土充分拌合,在物化反应作用下,形成稳定性较高的整体,通常情况下选用水泥浆即可,这种复合地基强度较高,可以很好地承载建筑负荷。

2.6 排水固结处理技术

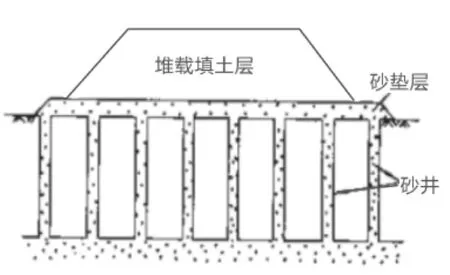

软土自身透水性能较强,在作为建筑工程地基使用时,很容易受载荷影响,产生状态失衡的问题,进一步导致地基沉降、失稳事故,同时,在部分软土地层中,饱和松散粉细砂赋存量较高,当地震灾害来临时,这种土质极易发生液化,大幅削弱建筑原本的抗震性能,在黄土地质环境中,地基也很容易受土质湿陷性、膨胀性干扰,出现很多不稳定因素,因此采用必要的排水固结技术,可以高效排除土层中的水分子,改善土层压缩特性、剪切特性等,从而起到承载力提升的作用。实践应用中,排水固结法又可分为3 种,首先是砂井法,应用时需要借助打桩机、高压水枪等设备,在地层中打出分布均匀、规律的孔眼,并灌入中、粗粒径的砂体,使其构成相对独立的排水柱,在砂井顶部,还应当配备相应的砂垫层,以缩短排水途径,施工中要注意控制砂井直径,通常以20mm~30mm 为佳,垫层顶部可以施加载荷,提升排水效率,图1 为某地基工程砂井剖面示意图。

图1 砂井地基工程剖面图

其次是堆载预压法,应用于工程建设之前,适当增大填土载荷,使其有计划地发生沉降,以提升地基强度,施工完成后要定期进行强度检测,一旦达到设计标准,则要及时卸去载荷。最后是电渗排水法,应用阶段需要设计若干金属电极,将之插入软弱地基,接通电路后,利用水分子在阴、阳极之间的运动规律,促进水分排出,优化地基性能。

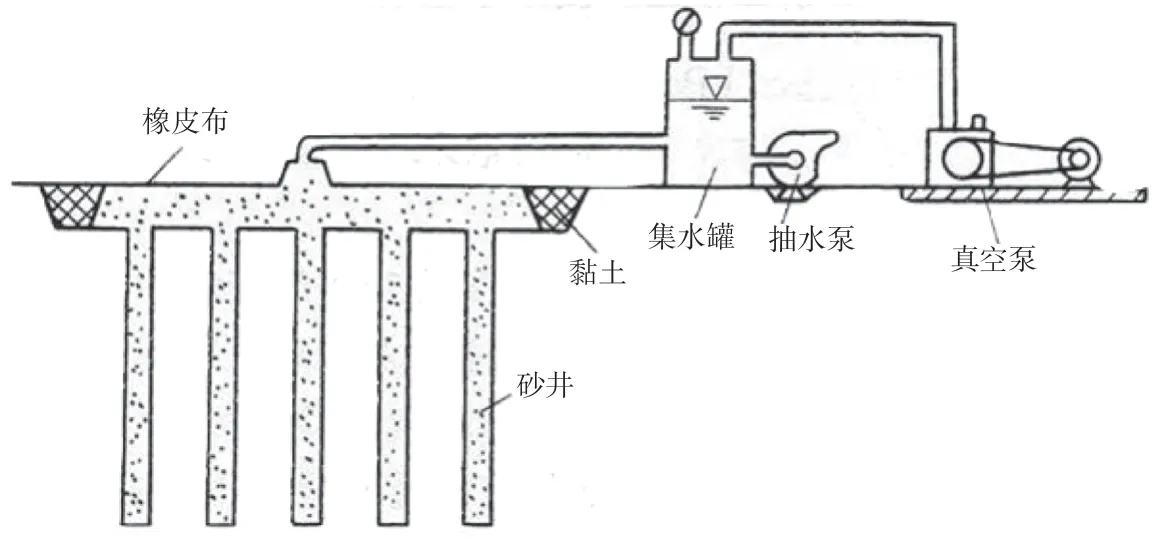

2.7 高真空击密法处理技术

从原理上看,高真空击密法实际上是利用强夯法、排水固结法的优势,在击密操作下,对土层空隙中的水分子进行排挤,形成“正压”,同时借助真空排水方式,在土层中形成“负压”状态,2 种作用力下压差进一步形成,促进水体快速排出。实践环节首先进行排水板施工,各构件采用编号管理方式,插点布局应当符合设计要求,误差不能超过1cm,尽可能保持垂直,误差控制在1.5%以内,排水板本身质量要有所保障,不能出现扭结、断裂的问题。其次进行密封墙施工,墙体轴线应当经过细致测量,采用双排桩设计,桩径以700mm 为佳。随后使用高真空排水技术制造负压环境,其结构可见图2。最后采用夯锤,对指定夯击点作业,按照标准设计夯击次数,提升夯击质量,施工结束后注意对地基强度进行检测,承载力应当保证在120kPa 以上。

图2 高真空排水技术示意图

2.8 CFG 桩与灰土挤密法处理技术

CFG 桩是一种由混合材料组成的桩基础结构,它改变了单一碎石桩性能,引入粉煤灰、水泥等原料,按照一定配比拌合均匀后,制造出高黏结强度桩,在褥垫层等的依托下,形成完整、稳固的复合地基,承载能力大幅改善,成本较低,效果极好。施工环节应当做好清理、准备,同时建设排水沟,保证积水顺畅地排出,混凝土灌注时,应当高出桩体设计标高50cm 左右,若桩间存在较多土块,则要待到混合料龄期7 天以上,才能进行清理工作,防止断桩事故发生。灰土挤密技术同样采用复合地基原理,以孔内深层强夯法为依托,综合灰土优良性能,提升桩体稳固性,施工时应当准备好螺旋钻机,采用分层注入的方式操作,可以较好地解决湿陷性黄土中,地基变形的问题弊病。

3 建筑工程地基施工实例分析

建筑工程地基施工十分关键,该文以某地灰土地基建设实例为背景,对其中施工要点进行论述。

3.1 施工准备

在施工准备阶段,要首先对材料、机具等进行清点、复核,在条件允许的情况下,优先选用基槽中挖出的土方,注意做好清理工作,防止其中植物残体、垃圾等影响施工质量,过筛后严格检测,将粒径控制在15mm 以内,含水量符合设计标准,原料选用块灰为佳,生石灰粉也可满足使用需求,注意要确保充分熟化,过筛之后粒径要足够细化,不能存在超过5mm 的灰块,同时控制水分。机具主要有手推车、标准斗等,打夯机形式较多,可根据需要比选,筛子应准备2种不同孔径,6mm~10mm 筛用于处理石灰粉,16mm~20mm筛用于处理工程用土。

3.2 作业条件

在铺设灰土之前,要先对基坑进行钎探验槽,处理好隐检手续,在基础外侧,要优先打好灰土,同时细致检查防水层,一旦发现损坏要及时修补,若地下水位过高,淹没基坑底部时,要采用必要的排水手段,以施工面标高为基准,水位要低于该数值0.5m 左右,并空出3d 的观察期,确保其不会受水浸泡。注意结合工程特点分析,设置科学的压实系数、施工条件,水平高程标记十分关键,可以在边坡上钉设木橛,间隔为3m,边墙上弹线标记。

3.3 施工工艺

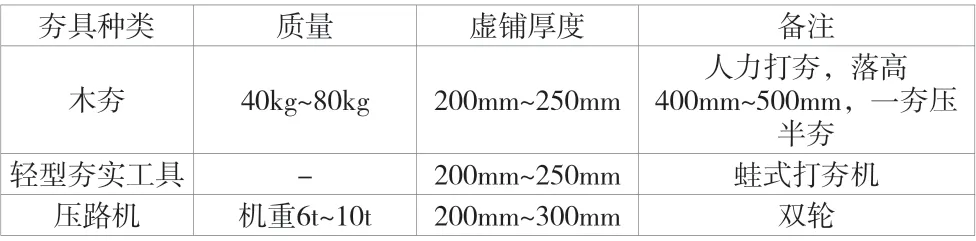

灰土拌合质量对地基影响较大,配比应使用体积比,通常2 ∶8 或3 ∶7 较为可行,在拌合过程中保证均匀,翻拌2 次以上,通过颜色观察可以初步判断拌合情况。灰土地基对含水量要求较高,检验环节可以将灰土团紧,若两指能够捏碎,说明能够满足需求,若土体过于湿润,要经过适当地晾晒进行干燥。灰土铺设以分层方式进行,每层摊铺厚度严格控制,具体数值可参照表1。夯打次数的设置不唯一,要结合干土密度、检测结果确定,通常不能少于3 遍,分段施工场景中,接槎要避开墙角、柱基等部位。灰土铺设完毕后,要用拉线进行平整度测试,若有低洼、超高等情况,及时修补或铲平处理,为工程质量的提升奠定扎实基础。

表1 灰土地基分层摊铺厚度参考值

4 结论

综上所述,地基对建筑工程质量有较大影响,地质、水文条件等均会影响其稳定性及安全性,实践中务必要对地下水、土质等进行细致分析,选取适宜的结构形式和施工方案,采用全站仪对轴线、桩位等进行检查,最大限度地减少误差,同时综合考虑干扰、噪声、成本等因素,对机具、器械等进行合理调整,施工结束后,也要进行专业地检测、验收工作,及时发现不足和缺陷,全面提升地基处理工程质量。