亚热带丘陵区人工湿地底栖动物群落特征研究

郭宁宁,李 希,周训军,叶 磊,孟 岑,夏梦华,彭 健,蒋 磊,吕殿青,李裕元,吴金水(1.中国科学院亚热带农业生态研究所,亚热带农业生态过程重点实验室,湖南 长沙 410125;2.湖南师范大学资源与环境科学学院,湖南 长沙 410006;3.中国科学院大学,北京 100049;4.湖南农业大学水利与土木工程学院,湖南 长沙 410128;5.江苏理工学院化学与环境工程学院,江苏 常州 213001)

农业面源污染引起的水体富营养化问题已成为当前环境治理的热点问题[1].人工湿地因具有生态性能高、运行成本低、易维护等优点而被广泛应用于污水治理[2-3].但目前国内外对人工湿地污水处理机理的研究主要侧重于植物、底泥和微生物三者之间的协同作用[4-6],而较多地忽视了底栖动物的水体净化功能,导致人工湿地污水处理效率得不到进一步提高.

底栖动物是湿地生态系统的重要组成部分[7],是维持功能型湿地健康运行的关键构成要素[8],了解底栖动物在人工湿地内的群落分布特征是进一步提高人工湿地水体净化能力和增加人工湿地经济效益的基础.一方面,底栖动物可通过摄食、爬行、筑穴等生物扰动作用改变沉积物的物理和化学性质,既能促进沉积物中的氮磷释放,又能进一步影响微生物活性,加强硝化-反硝化过程,从而促进氮的去除[9-11].另一方面,底栖动物作为鱼类等大型动物的天然饵料,不仅能通过食物网作用维持湿地生态系统的稳定性,还能带来一定的经济效益[12].

底栖动物群落分布与湿地水生植物密切相关[13],李宽意等[14]的研究结果表明,螺、草之间存在明显的互利关系,水生植物能为螺类提供生长所需的基质条件和避难场所,低密度的植食性螺类能反过来促进苦草的生长.王智等[15]的研究结果表明,相比于近水葫芦区和远水葫芦区,水葫芦区的底栖动物功能摄食类群更为复杂,且生物多样性指数更高. 梭鱼草(Pontederia cordata) 和绿狐尾藻(Myriophyllum elatinoides)是亚热带地区典型的湿地植物,具有耐受程度高、净化能力强等优点[16-17],结合这两种湿地植物研究底栖动物群落特征具有重要意义,但目前对亚热带地区底栖动物的研究主要以自然湿地为主,且多数未考虑湿地植物[18-20].基于此,本文拟通过一年4 个季节对亚热带丘陵区不同植物人工湿地底栖动物进行采样调查,旨在探讨梭鱼草、绿狐尾藻、梭鱼草+绿狐尾藻组合及无植物对照湿地内的底栖动物群落季节变化及其与水环境因子的相互关系,以期为维持人工湿地生态系统稳定和进一步促进人工湿地生态修复富营养化水体提供科学数据支撑.

1 材料与方法

1.1 研究区概况及处理设置

研究区位于湖南省长沙县开慧镇(28°58′N、113°22′E),为亚热带丘陵地貌,属于典型的亚热带湿润季风气候,年平均气温17.2℃,多年平均降雨量1394.6mm.该区域农业面源污染问题突出,主要污染源为畜禽养殖废水、农村生活污水以及农田排水.研究区为一个闭合的小集水区,总面积1.2km2左右,试验区上游常住居民 150 人,猪场总存栏规模为800~1000 头(2019 年8 月份以后由于非洲猪瘟疫情减少为100头以下),区内稻田面积为80亩左右.本研究在集水区下游出口附近,选取一块地势相对平坦的区域构建人工湿地,处理区内产生的综合污水.

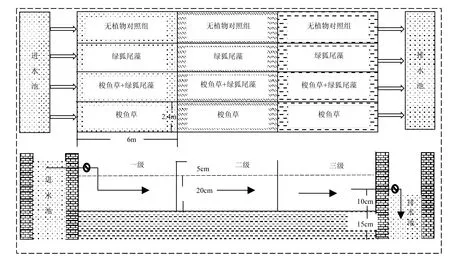

人工湿地建造前为正常耕种的水稻田,建造时底泥未经任何扰动,0~20cm 土壤基本理化性质为:pH 值6.1,有机质23.6g/kg,全氮1.01g/kg,全磷0.37g/kg;土壤质地为壤土,其中沙粒土(>0.02mm)、粉粒土(0.02~0.002mm)、黏粒土(<0.002mm)的含量分别为45.3%、31.3%和23.4%.小区内种植挺水植物梭鱼草、沉水植物绿狐尾藻,并形成相应的植物组合模式,其中,挺水植物种植密度为2 丛/m2,每丛3 株,沉水植物为全部郁闭.试验共设置4 组处理:梭鱼草、绿狐尾藻、梭鱼草+绿狐尾藻及无植物对照组,每个处理设置3 个重复,小区内水力停留时间为7d,分为三级,进水方式为连续进水,控制小区进水量约为1.7m3/d,水力负荷约为120L/(m2· d),人工湿地小区具体设计布局及水流方向见图1,各小区之间用水泥隔 板隔开.

图1 人工湿地示意Fig.1 Schematic diagram of constructed wetland

1.2 底栖动物样品采集与处理

底栖动物样品按季节进行采集,采样时间分别为2019 年4 月(春季)、2019 年7 月(夏季)、2019年10 月(秋季)和2019 年12 月(冬季).底栖动物取样采用1/16m2彼得森采泥器,每个植物处理采集9 斗底泥(每个植物处理设三级,每级3个重复组),泥样当场用60 目尼龙筛清洗后倒入样品瓶,瓶中加入10%的甲醛溶液后密封保存,泥样带回实验室后用60 目尼龙筛再次清洗,剩余物倒入解剖盘中,用镊子将动物活体逐一捡出,放入盛有80%无水乙醇的离心管中,随后在显微镜下进行鉴定、计数,并用滤纸擦拭干净后在万分之一的天平上称重,最终结果换算成单位面积的丰度(ind/m2)和生物量(g/m2)[21].

1.3 环境因子采集与测定

本研究涉及的主要环境因子包括总氮(TN)、氨氮(NH3-N)、水温(WT)、酸碱度(pH 值)、溶解氧(DO)、电导率(EC)等水体理化参数,其中TN 采用碱性过硫酸钾消解-流动分析仪法测定,NH3-N 采用流动分析仪法测定,TP 采用过硫酸钾消解-钼蓝比色法测定,COD 采用重铬酸钾消解-紫外分光光度法测定,其他水体理化参数均使用便携式水质分析仪(HQ40d)现场实时测定[22].

1.4 数据处理与统计分析

采用优势度指数(Y)确定人工湿地底栖动物的优势物种;采用Shannon-Weiner 多样性指数(H')、Margalef 丰富度指数(d)、Pielou 均匀度指数(J)分析底栖动物的多样性特征.各指数的计算公式如下:

式中:Y 为优势度指数,当Y>0.02 时,确定该物种为优势种;Pi为相对丰度,即种i的个体数量占总物种个体数量的比例;fi为物种i 出现的频率,S 为总的物种数目,N 为所有物种的个体总数.

用SPSS 23.0 软件作单因素方差分析(One-way ANOVA),底栖动物群落结构与环境因子的Spearman 相关分析图用R 软件的“Corrplot”包完成,RDA 分析用CANOCO 5.0 软件完成,分析之前先对除pH 值以外的环境因子数据进行标准化处理,对底栖动物数据进行去趋势对应分析(DCA),并通过前选法和蒙特卡罗检验排除贡献小的因子,其他附图由Origin 8.1 软件完成.

2 结果与分析

2.1 水环境因子

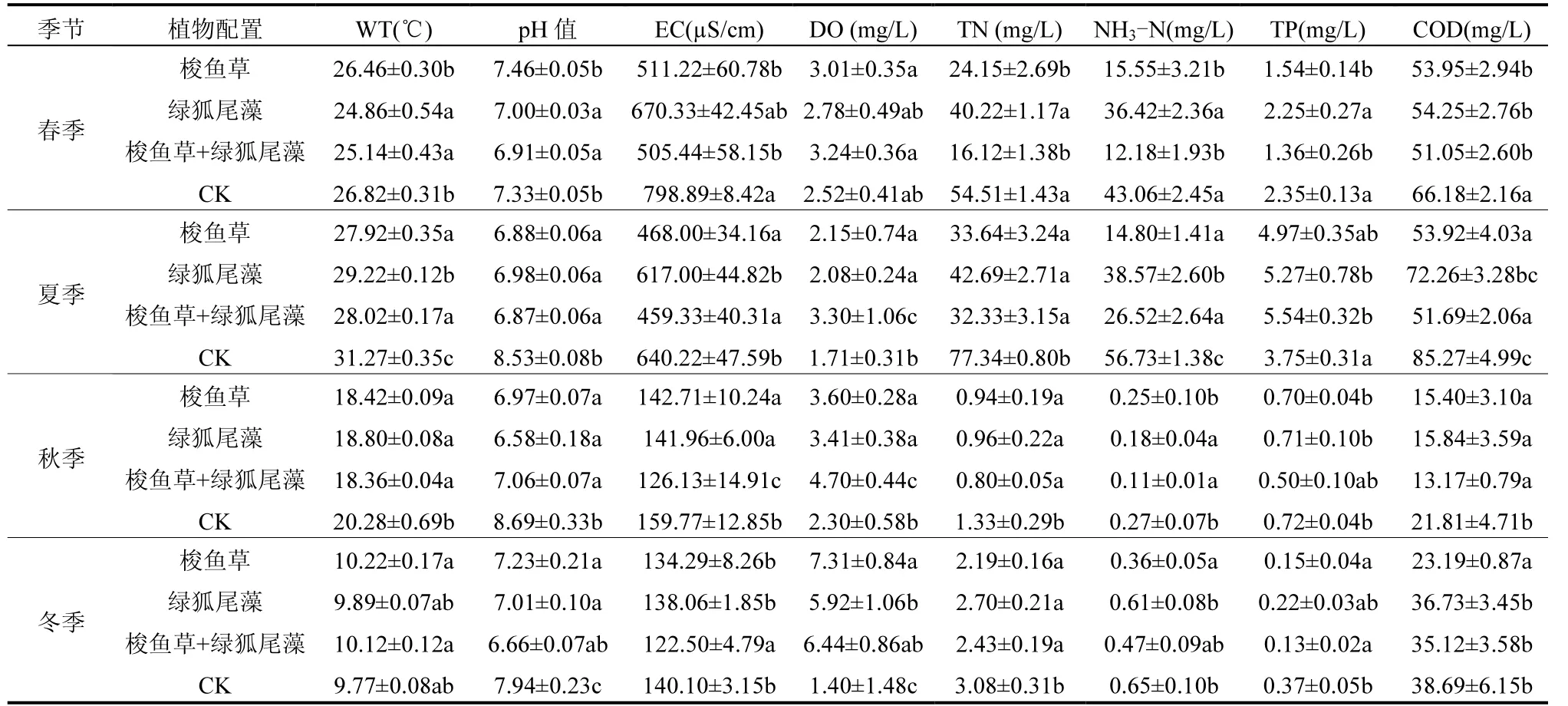

不同植物处理湿地水环境参数季节变化如表1 所示,其中春、夏季水质状况较差,TN 平均质量浓度最高可达到77.34mg/L,TP 可达到5.54mg/L;秋、冬季受非洲猪瘟影响,进水以生活污水和农田排水为主,氮磷浓度显著降低,TN 平均质量浓度最低为0.8mg/L,TP 最低为0.13mg/L.与有植物配置的湿地相比,无植物对照湿地N、P 和COD 平均质量浓度均较高,DO 含量较低,且由于藻类等的影响,pH 值呈弱碱性;3 种植物湿地相比,水处理效果最好的梭鱼草+绿狐尾藻组合湿地N、P 和COD 平均质量浓度均较低,DO 含量较高.

表1 不同植物处理湿地水环境参数季节变化Table 1 Seasonal variation of water parameters in different plant wetlands

2.2 底栖动物群落特征

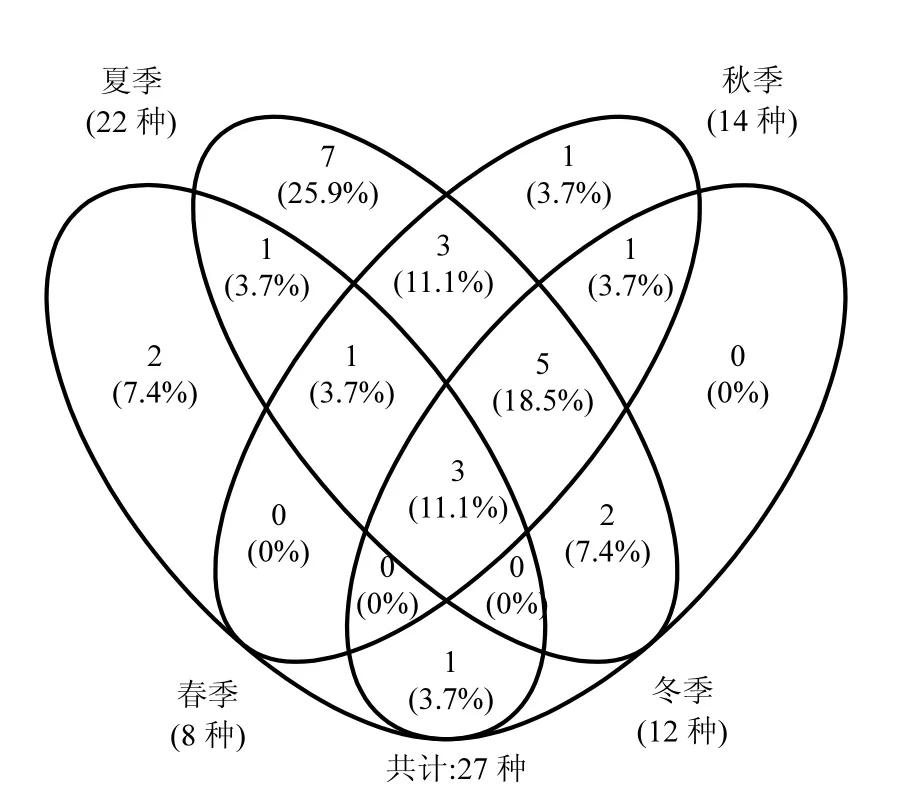

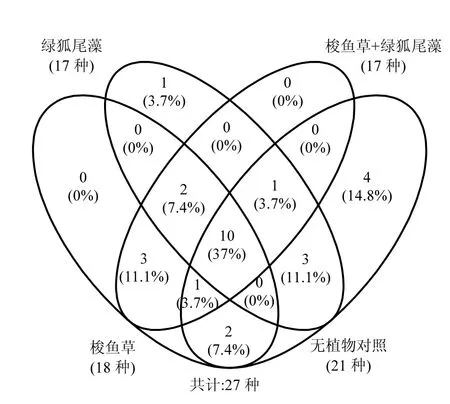

2.2.1 种类组成与季节变化 4 个季节共采集到底栖动物27 种,隶属于4 纲7 目12 科.其中,节肢动物22 种,占群落总种数的81%,是该人工湿地底栖动物的主要组成部分,环节动物和软体动物是该区域底栖动物的重要组成部分,分别占群落总种数的15%和4%.对于不同季节而言,物种总数目存在差异(图2),其中,春季物种数目最少,仅有8 种,夏季物种数目最多,为22 种,秋季和冬季物种数目分别为14 种和12 种,耐污性较强的霍甫水丝蚓(Limnodrilus hoffmeisteri)、苏氏尾鳃蚓(Branchiura sowerbyi)和黄色羽摇蚊(Chironomus flaviplumus)为4 个季节共同存在物种.对于不同植物湿地而言,物种总数目差异不大(图3),梭鱼草、绿狐尾藻、梭鱼草+绿狐尾藻组合及无植物对照湿地的底栖动物物种数目分别为18、17、17 和21 种,共同存在物种有10 种.

图2 不同季节底栖动物物种数量Fig.2 Number of species in different seasons

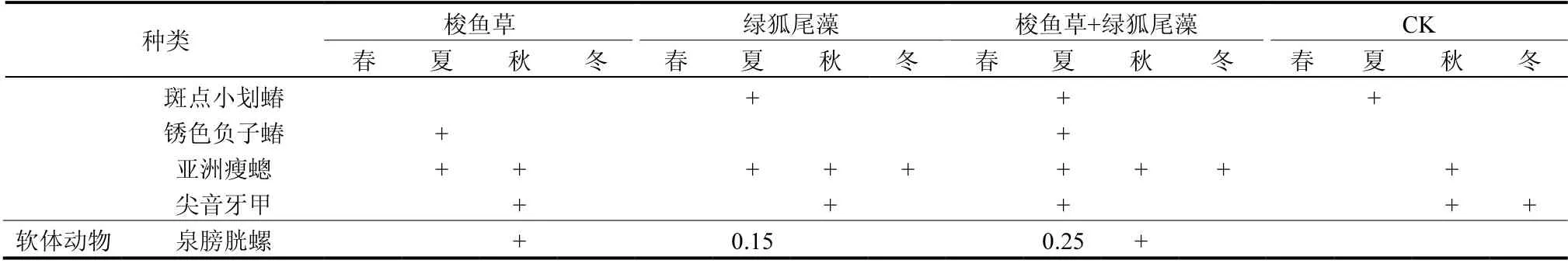

人工湿地4 个季节底栖动物优势种组成有所差异(表2),但除春季的无植物对照湿地以黄色羽摇蚊为单一优势种、梭鱼草湿地以黄色羽摇蚊为主要优势种,夏季的绿狐尾藻和梭鱼草+绿狐尾藻组合湿地以泉膀胱螺(Physa fontinalis)为主要优势种外,其余湿地在各个季节霍甫水丝蚓的Y 值(优势度指数)均处于第一位,且与其他物种Y 值相差较大,可见霍甫水丝蚓为该人工湿地的最主要优势物种.此外,八目石蛭(Herpobdella octoculata)、扰血蝇(Haematobia irritans)和蠓蚊(Culicoides sp.)也是秋冬季人工湿地底栖动物优势物种的重要组成部分.

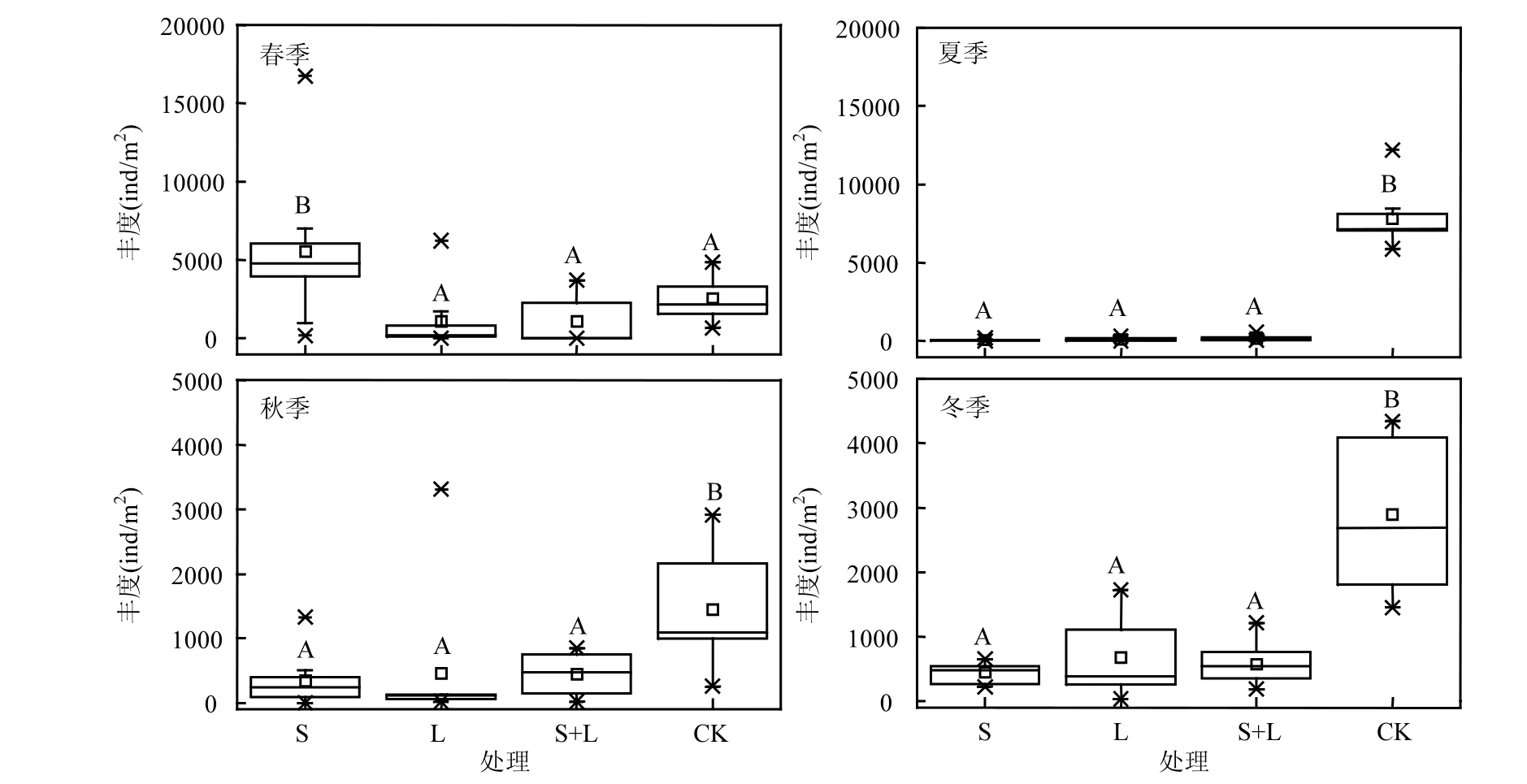

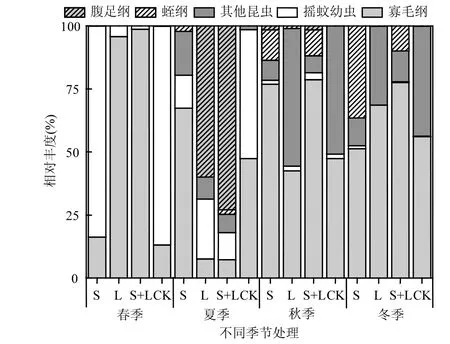

2.2.2 丰度与生物量 梭鱼草、绿狐尾藻、梭鱼草+绿狐尾藻组合及无植物对照湿地底栖动物的年均丰度分别为592,1598,522,3665ind/m2(图4).除无植物对照湿地外,其余3 种湿地底栖动物的丰度均表现为春、冬季高于夏、秋季,其中梭鱼草湿地底栖动物丰度在春季达到5524ind/m2,夏季梭鱼草、绿狐尾藻及梭鱼草+绿狐尾藻组合湿地底栖动物丰度均处于较低水平,分别仅为82,142,197ind/m2.不同季节和不同植物湿地中底栖动物丰度组成均存在显著差异(图6),春季绿狐尾藻、梭鱼草+绿狐尾藻组合湿地均以环节动物门的寡毛纲为主,分别占物种总丰度的95.7%和98.6%,而梭鱼草和无植物对照湿地则以摇蚊幼虫为主,分别占比为83.7%和86.7%;夏季绿狐尾藻、梭鱼草+绿狐尾藻组合湿地均以软体动物门的腹足纲为主,分别占比为60%和73%,梭鱼草和无植物对照湿地则以寡毛纲和摇蚊幼虫为主;秋冬季各湿地均以寡毛纲为主,昆虫幼虫也占据了较大比例.底栖动物生物量与丰度变化趋势基本一致(图5),最高值出现在春季的梭鱼草湿地,生物量达到217.38g/m2,最低值出现在夏季的梭鱼草湿地,底栖动物生物量仅为7.52g/m2.

图3 不同植物湿地处理底栖动物物种数量Fig.3 Number of species in different plant wetlands

表2 不同植物配置下人工湿地4 个季度底栖动物物种及优势度(Y)Table 2 Species and dominant of zoobenthos in different plant constructed wetlands in four seasons

续表2

图4 不同植物配置下人工湿地底栖动物丰度季节变化Fig.4 Seasonal variation of abundance of zoobenthos in four seasons of different plant constructed wetlands

图5 不同植物湿地中人工湿地底栖动物生物量季节变化Fig.5 Seasonal variation of biomass of zoobenthos in different plant constructed wetlands

图6 不同植物配置下人工湿地4 个季度底栖动物相对丰度Fig.6 Relative abundance of zoobenthos in different plant constructed wetlands in four seasons

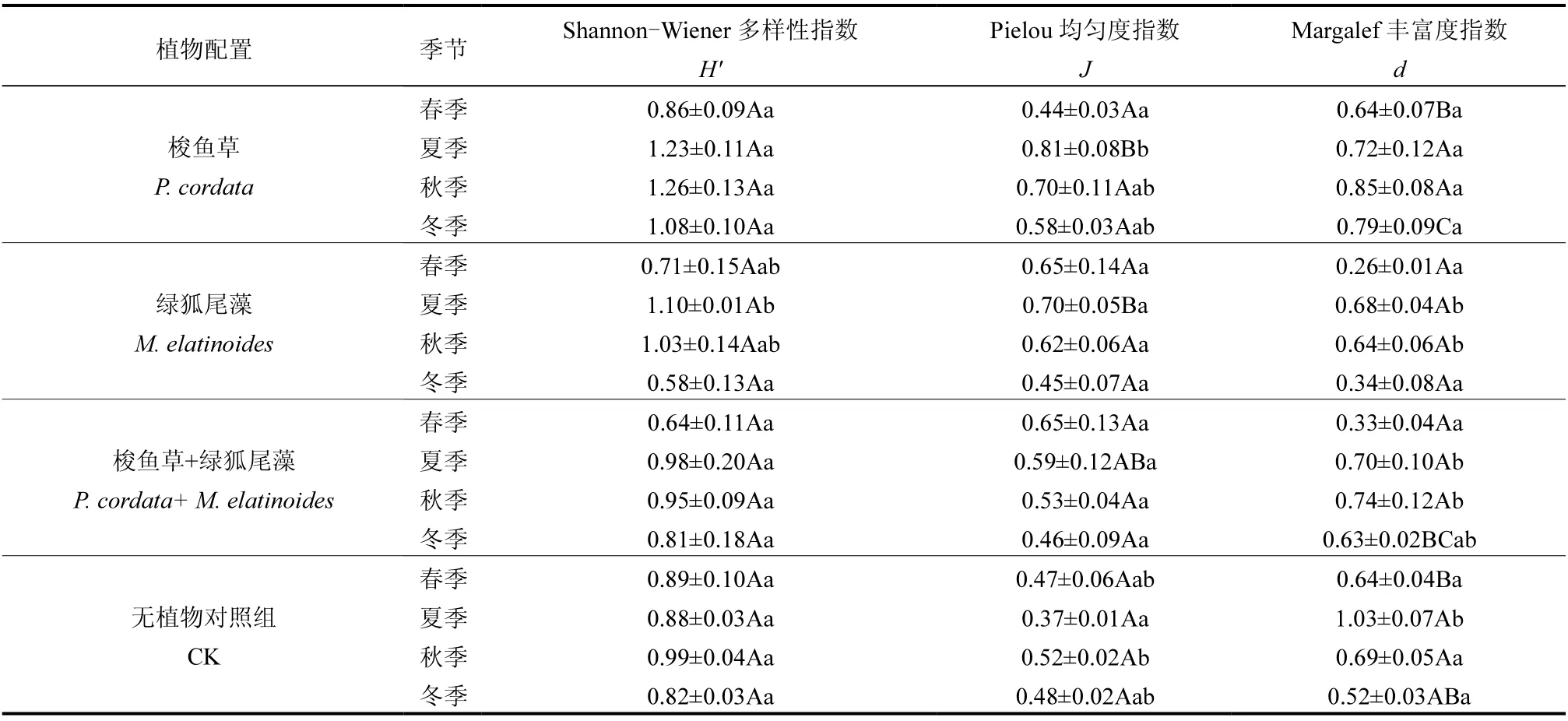

2.2.3 生物多样性 表3 显示了不同植物湿地中底栖动物群落Shannon-Wiener 多样性指数(H')、Pielou 均匀度指数(J)及Margalef 丰富度指数(d)的季节变化,其中,春季各湿地底栖动物的Shannon-Wiener 多样性指数和Pielou均匀度指数均无显著差异, Margalef丰富度指数表现为梭鱼草、无植物对照湿地高于绿狐尾藻和梭鱼草+绿狐尾藻组合湿地,夏季各底栖动物Shannon-Wiener多样性指数和Margelef丰富度指度均无显著差异,Pielou 均匀度指数则表现为无植物对照湿地显著低于有植物配置的湿地(P<0.05),冬季各湿地的Shannon-Wiener 多样性指数和Pielou 均匀度指数均无显著差异,Margalef 丰富度指数则表现为梭鱼草、梭鱼草+绿狐尾藻组合湿地显著高于绿狐尾藻和无植物对照湿地(P<0.05),秋季各湿地间差异均不显著.

表3 不同植物配置下人工湿地4 个季度底栖动物生物多样性Table 3 Biodiversity of zoobenthos in different plant constructed wetlands in four seasons

2.3 底栖动物群落结构与水环境因子的相关分析

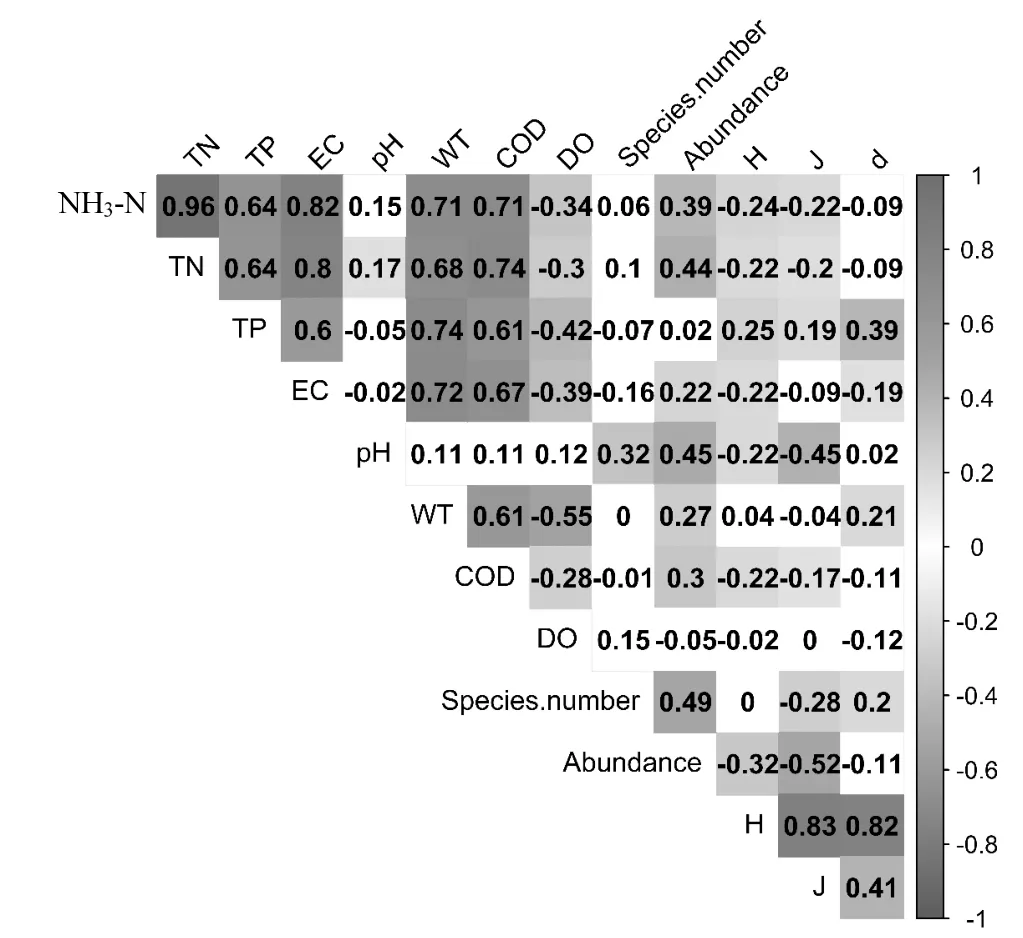

人工湿地底栖动物群落结构与水环境因子的Spearman 相关分析结果表明(图7),底栖动物物种数与pH 值呈显著正相关,相关系数为0.32,而与其他环境因子相关性不明显;丰度除与DO 呈负相关外,与其他环境因子均呈正相关关系,但与TP 的相关性不及其他环境因子;Shannon-Wiener 多样性指数和Pielou 均匀度指数与NH3-N、TN、EC、pH 值、COD均呈负相关关系,与TP 呈正相关关系;Margalef 丰富度指数则与TP、WT 呈正相关关系,与EC 呈负相关关系.

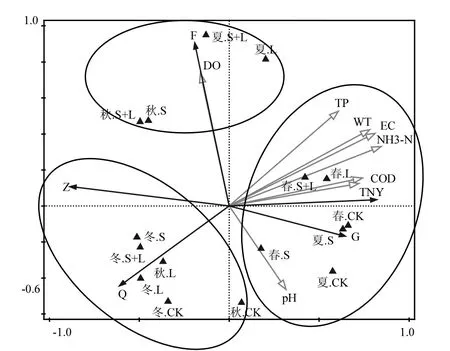

冗余分析结果进一步表明(图8),腹足纲主要生存于夏季的绿狐尾藻、梭鱼草+绿狐尾藻组合和秋季的梭鱼草、梭鱼草+绿狐尾藻组合湿地,且主要受DO 的影响较大,摇蚊幼虫和寡毛纲主要生存于春夏季,受TN、COD 等富营养化元素指标影响较大,而蛭纲和其他昆虫则主要生存于秋冬季,但由于丰度较小,与各环境因子没有表现出明显的相关性.

图7 底栖动物群落结构与水环境因子的Spearman 相关分析(P<0.05)Fig.7 Spearman correlation analysis for the relationship between zoobenthos community structure and water parameters

图8 不同处理组底栖动物群落结构与环境因子的冗余分析Fig.8 Redundancy analysis for the relationship between zoobenthos community structure and environmental factors

3 讨论

3.1 人工湿地底栖动物群落季节特征及与水生植物的关系

本次调查共鉴定底栖动物27 种,以体型较小的节肢动物为主(22 种),其中,软体动物仅有1 种,相比于左倬等[8]对江苏省盐龙湖人工湿地底栖动物物种的研究来看,软体动物物种数目偏少,这一方面与水体的富营养化程度有关,本人工湿地以处理养殖废水和农村生活污水为主,水体污染物浓度较高,不适宜对水质敏感的软体动物生存[23].另一方面,与初始物种库的丰富程度也有很大关系,相比于自然湿地,人工湿地物种库小得多,特别是对于扩散能力弱的软体动物,没有其他途径进行补充.湿地植物也是影响软体动物生存的重要因素之一,绿狐尾藻生长密度大,茎叶能有效拦截悬浮颗粒,为软体动物提供丰富的有机质[24],且具有很强的根系泌氧能力,可有效满足软体动物的呼吸需求[25].不同季节之间底栖动物物种数目差异较大,总体表现为夏、秋季高于春、冬季,这与张琦等[26]对湘江流域底栖动物群落的研究结果相符,表明夏秋季生境条件更适合底栖动物生存.各季节底栖动物优势种组成也存在显著差异,其中黄色羽摇蚊仅作为优势种出现于春夏季,泉膀胱螺仅作为优势种出现于夏季,而节肢动物八目石蛭、扰血蝇、蠓蚊仅作为优势种出现于秋冬季节,这与各物种的生长繁殖规律有较大关系[27].与单一植物湿地相比,水处理效果最好的梭鱼草+绿狐尾藻组合湿地底栖动物年均丰度和生物量均为最低,仅为522ind/m2和52.1g/m2,水处理效果最差的无植物对照湿地底栖动物年均丰度和生物量则均为最高,可达到3665ind/m2和146.3g/m2,这与熊金林等[28]对湖北梁子湖和龚志军等[23]对武汉东湖底栖动物群落的研究结果相似,研究指出,底栖动物总丰度与水体污染程度呈正相关关系,在营养水平较高的水体中,耐污性较强的霍甫水丝蚓和摇蚊幼虫能够大量生存繁殖[29-30],有研究表明,底栖动物生物量与污染程度呈负相关关系[31],这与本研究结果不同,考虑是由于以往的研究多以自然湿地为主,软体动物是生物量的主要贡献者[32],而本人工湿地富营养化程度较高,虽然绿狐尾藻湿地夏季有泉膀胱螺生存,但其数量较少,相比于大量存在于无植物对照湿地的、能忍受富营养化导致的低氧环境的霍甫水丝蚓和黄色羽摇蚊,生物量不及无植物对照湿地,因此,水处理效果最好的梭鱼草+绿狐尾藻组合湿地底栖动物年均生物量最低.

3.2 底栖动物群落结构与环境因子的关系

7 种环境因子与人工湿地底栖动物群落结构的Spearman 相关分析结果表明,底栖动物物种数与pH值呈显著正相关,相比于有植物配置的湿地,无植物对照湿地pH 值较高,在夏、秋、冬三季均呈弱碱性,考虑是物种数目偏多的主要原因[33].物种丰度与富营养化元素指标相关性较大,这与本人工湿地以耐污能力较强的霍甫水丝蚓占据主导地位有关,其丰度随着富营养化元素指标的升高而增加[34].Shannon-Wiener 多样性指数、Margalef 丰富度指数及Pielou 均匀度指数均与NH3-N、TN、EC 呈负相关,表明水体富营养化程度越高,生物多样性越低[35],这与研究中生物多样性指数总体上均小于1 相一致.虽然该人工湿地各植物处理下DO 具有显著差异性,但底栖动物群落结构与DO 均无显著相关性,这与Kitagawa 等[36]和王皓冉等[37]的研究结果相反,原因是由于该人工湿地底栖动物均为耐污能力较强的物种,尤其是耐低氧能力较强的霍甫水丝蚓和黄色羽摇蚊占据优势地位,所以DO 水平对底栖动物群落结构的影响不大.冗余分析结果进一步表明,DO是影响腹足纲的主要环境因子,而与其他物种相关性不大,腹足纲物种相对于其他物种来说,对水质环境更为敏感,对溶解氧要求更高[38],而摇蚊幼虫和寡毛纲则主要与富营养化指标密切相关,这进一步验证了Spearman 相关分析结果.蛭纲和其他昆虫只存在于秋冬季,考虑是由于秋冬季受非洲猪瘟影响,进水主要以生活污水和农田排水为主,水质状况相对较好,适宜于蛭纲和其他昆虫生存,但由于其丰度较小,与各环境因子均没有表现出显著相关性.

4 结论

4.1 4 个季节共采集到底栖动物27 种,以水生昆虫居多(22 种),耐污性较强的霍甫水丝蚓(Limnodrilus hoffmeisteri)、苏氏尾鳃蚓(Branchiura sowerbyi)和黄色羽摇蚊(Chironomus flaviplumus)为4 个季节共同存在物种.

4.2 湿地植物均会显著降低底栖动物的丰度和生物量,其中水质处理效果最好的梭鱼草+绿狐尾藻组合湿地底栖动物年均丰度和生物量均为最低,仅为522ind/m2和52.1g/m2,而无植物对照湿地的年均底栖动物丰度和生物量最高,分别为3665ind/m2和146.3g/m2,单一植物湿地介于其间.

4.3 环境因子对底栖动物群落结构的影响不尽一致,其中DO 是影响腹足纲的主要因素,而寡毛纲和摇蚊幼虫受制因子较多,主要与水体TN、COD 关系更为密切.