沈文强谈雕塑

关于法国与前苏联雕塑教学体系

钱云可(后面简称:钱):沈老师,解放初期您在杭州接受本科雕塑教育,1956年又赴北京参加苏联专家训练班学习,对法国与前苏联的雕塑教学体系比较了解,能谈谈两者之间有什么区别吗?

沈文强(后面简称:沈):法国的雕塑教育体系不搞主题性创作,它是唯美主义,做一个人体就是艺术。前苏联在十月革命前、美学理念与西欧相同、十月革命后、理念就变了,要塑造革命、塑造革命事件和人物,强调教学要为创作服务,唯美成为资产阶级的东西,是要受到批判的。东欧其他一些国家为什么好一点?它们不像苏联控制那么严就是了。无论它是现实主义、浪漫主义还是社会主义、现实主义,前苏联雕塑都达到一个高度,但还是有局限。波兰、南斯拉夫、罗马尼亚的东西就没有前苏联控制得那么严,从深度来讲艺术的含量就比前苏联强一些,吸引人同样的内容,从取材到表现,角度都不一样了,它更开放。前苏联要保持雕塑完整,保持英雄色彩,不能做一些太扎眼的东西,如刺刀刺进身体里面去。

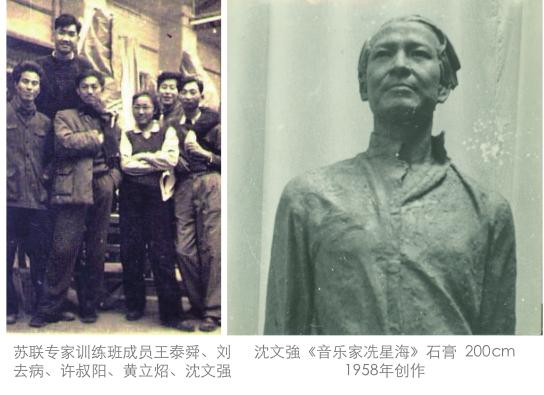

钱:当时杭州这边有王泰舜、许叔阳、刘去病、黄立炤和您五位老师参加学习,训练班结束回杭州,成为雕塑系教学主力军,对当时教学有哪些影响?

沈:前苏联的雕塑创作,就创作的步骤来讲,对上世纪五十年代的中国雕塑创作还是很有启发,也很对路。但是在一些艺术处理、艺术加工上它是不到位的。这方面西欧人做得比较好,抓得比较紧。前苏联的东西,除了基础教学是完整的,它的创作步骤也是非常完整的。

西欧是唯美的,雕塑从外面做到里面去,跟艺术是很吻合的。即使不严格、骨骼上有些缺陷和不足的地方,但它艺术上效果很好。所以有些老师觉得艺术就应该这样,但有些老师认为不好,于是对同学作业的评价就出现分歧。前苏联的雕塑教育体系引进以后这个问题就少了,它的东西讲究骨骼到位,人体可以当零件一样拆开来研究,离开模特就可以创作。西欧的东西离不开模特,要照着模特做的,一针一线都要按照模特来做。当然做的准,慢慢的这个东西也体现出来,骨骼也能呆到相应的位置上去。但没有前苏联的快,掌握它的运动规律,掌握它的解剖,一下子就把人物重心、空间、形体都堆出来了。评价学生作业分数也不会麻烦,比如着衣人体泥塑,分几个方面:一是衣服和人体的关系,二是衣服运动关系,第三个是衣服本身的规律,第四个是衣服本身的质感。那么根据这四点就可以很好地评分,符合人体的关系,不要像水里爬起来,也不要像穿在衣服架子上,衣服能够穿上,能够脱得下来,衣服和人体关系解決了,那就给它多少分。衣服和运动的关系,如果人往那方面运动,衣褶是反方向的,这不可能产生的,那就是没有跟运动发生联系。衣服的纹路也好,曲折关系也好,都不跟运动发生关系,那作业分数就不会高了。

钱:在塑造技法上两者之间有差别吗?

沈:以前留学法国的老师,他们塑造讲究加法。前苏联也是加减都可以用的,一下子刀切了,一下子加上。但是法国的塑造好的艺术家就是冷静观察,加一点泥巴都思考,整个都考虑进去,最后确定这里是再加一块。它是整个看了以后,判断下来这里是需要加的,加上去,所以它这个是很严谨、很完整的。艺术性有很多,前苏联那个还不一样,它是速度很快,加了又切、切了又加,是用黄杨木刀。黄杨木刀法国人是不太喜欢用的。这种事当然没有什么过分强调的,因为主要还是服从于一个对象。至于用什么手段也不要太过神秘化。现在节奏快,不可能像过去工匠似的,推敲得那么精细,那么严密,那是不可能的。

关于雕塑创作

钱:解放前,周轻鼎先生回国后就在杭州艺专开设构图课,后来在社会主义现实主义的文艺方针下,形成比较完善的创作训练体系,这时,你们从培训班回来后,前苏联创作理念起了很大的作用,能具体介绍一下吗?

沈:前苏联雕塑创作要求很高,比如做一个人像不可能像我们现在这样子,按照照片做,那样的话就是自然主义,跟照相没区别。一个人的表现是方方面面的,必然有一个典型环境,一个在特定的环境当中的思维考虑,特定的一种生态,而这种生态才是对象本质的东西。那么抓住这种生态,就能表达这个人。光是人的躯体是不能满足想表达的这方面,所以在创作过程当中非常讲究一个人物,在什么状态下,在什么工作当中。现在有一些人像雕塑,看的人留不住。一个人像雕塑放在那里,观众停不下来,不能形成一种氛围,实际上就是雕塑不感人。但是像苏联的《普希金》《高尔基》等同样摆在那里,观众一到那场合,心态完全不一样了,好像到了环境里面。这个环境不是说自然环境,而是雕塑的气质,比如诗人普希金的诗的环境里面去了。如果只是做一个躯干一样的东西,雕像在上面没有这种能量,发挥不出来。要达到这种效果的因素就复杂也很多了。

《渔民》的创作也是这样子的。做渔民其实很简单,渔民就离不开鱼,或者离不开船,但这个《渔民》既没有鱼也没有船。如果拖着一条鱼就是渔民,就是一种图解。这个《渔民》是表达一个大海,一个海洋的感觉。抽象是有生活来源的,渔民坐在船上,这个船在海里上下摇摆,风浪起来摇晃得不得了,但渔民那个脚非常稳地站在那里,否则站不牢的,就是坐也坐不牢。海上的风很大,他们穿的都是笼裤,下面裤腿很大,因为要操作跨得开。上面的衣服非常紧身,海浪风大,光是棉衣都不行,它有好多层布,缝起来很密,穿在身上很紧,领头高可以挡风,两个手插在口袋里,眼睛都看着远方,就像在草原上一样,很遥远,很辽阔。头发被风吹起来了。渔民长期这样生活,到了岸上也是这种习惯动作,买了烧酒拿着就走了。因为船上比较摇晃,他要拿着瓶,否则瓶要摔出去了,所以街上没有风,他也紧紧拿着酒瓶子。

渔民在海上等于说能够上天能够入地。大风来的时候,马上上去把帆拉下来,人马上要爬上去,动作很快地上去,然后用刀全部把绳子砍断,帆自然下来了,否则这个船马上就翻了,所以他是能上天。有时候网在下面碰到了什么,他马上跳下海,把网弄回来,所以上天下地。这种精神状态在那个时候来讲,跟书里的创作理念一样,它是一种英雄行为。我认为渔民是一种英雄,常年在海上,生死不明的,一出去就没有办法。所以渔民的性格也是非常豪爽,也是个英雄性格。那个时候刚解放,跟建设社会主义的这种英雄性格是相符合的。如果表达一个具体渔民,那是具体的一种事情。把它抽象出来,它就变成一个海的化身,海子们的表达,就是通过人来表达。

同样做一个农民,早晨出工,这个蛮简单的,农民扛个锄头就出工了。但是如果要想到他这个出工,是沿着朝阳,他对自己的那个劳动非常坚定,已经分到土地,这个地是自己的,眼神很坚毅,脚步非常坚实稳定。这就是东方红,就把它题目取为《东方红》,就是中國人民站起来了。当然做一个普通的农民出工,也不用什么思想,就睡个懒觉,没睡醒也可以啊!各种各样的都可以。但是我们那个年代,创作必须和社会积极的意义相配合。这样创作就可以脱离一个具体农民的形象,他的步伐必然是要坚定,眼神必然要坚毅,要有信心。人要有精神很饱满,因为自己分着土地了,走到自己的土地上去种地,当然心情比较喜悦。把具象东西抽象化加以提炼,作品就有高度。

关于雕塑训练

钱:关于雕塑基础训练,要注意什么问题?

沈:打个比方,学雕塑如从美院到解放路百货公司,路线很多,甚至走错了,要绕着走那就远了。因为学习只有5年时间,规定这段时间不走错,说不定走了半天还没走到。说不定走了一半因为很多事情就消耗掉了,这样就不知百货公司最近怎么样?如果走得比较好就可以走到了。然后他到了那里才知道百货公司是怎么回事,才晓得百货公司原来那么多东西,否则的话步骤没有,老在那里中间来来回回,走到那个地方不对回过来,走到那里又不对又回过来,结果时间到了,他还不知道百货公司是怎么样。

所以要很清楚需要做什么。按照模特来做不是一种理解方式。要控制了它,然后一些次要的东西就抛弃,它的规律性的东西就控制在那里了。这样子始终处在一个主动的地位,控制它的最后就能够发挥出自己所有的感觉,所有对对象的认识,这样子跟别人不同的方面慢慢就形成了。

钱:掌握规律性的东西很重要,但是初学者往往会碰到很多偶然性的因素,如何克服才能循序渐进?

沈:模特本身形体也好,动态也好,必然有很多偶然的东西。简单地说早上吃了早饭,肚子是饱满的,做到中午,早饭已经消耗掉了,肚子就瘪下去,人也比较累了。他到这个时候很多偶然的东西都出来了。但它必然的东西肯定不会变的。骨骼、肌肉、形态、动作都不会变的,要掌握规律性的东西,而且主动地掌握。然后运用自己的主观的东西。模特从规律来讲骨骼的长短、形体的比例都是一样的。但是在塑造它的时候每人是有感情的,每人是有个性的。审美意识,审美手段、塑造方法,都是不同的。

模特是个胖的瘦的矮的高的,有什么特点?看一眼就把一个基本的东西马上记在心里,然后开始堆泥的时候,已经开始排除对象,基本把它堆出来。然后跟模特对照一下,基本的东西误差有多少,稍微再调整一下,就不会很被动的,不要让模特拖着我们走。

这些东西基本上都控制了,今天的任务完成了,然后看看第二步做什么,给自己提要求:明天要解决什么问题。今天动作基本上解决了、动态基本上稳定了、重心也出来了。明天要把形体做的更到位,把自己的方案确定下来。第二天不考虑其它的,就是做自己提出的要求,如头颈、胸腔、骨盆、方位等。做了一段时候,这个达到了,要看第三天还做什么?要做头颈胸关系,脚的、四肢的关系。这个要很清晰,这样子自己很有信心,很能控制,很主动的。一天一个脚印,这样子做一个作业。一个作业可以划分一下时间段。

然后一步一个脚印,可以做得很深入。绝对不能做了一个礼拜,来看看跟上次差不多,手脚还是泥,头也是泥,只有那么一点点印像,这样子就不够。真正投入进去做雕塑非常有意思,就像修身养性一样,非常投入非常深入进去。

自己给自己应该是有个空间。跟自己的作品单纯的在交流,这很重要。在纷杂的环境当中,自己的心态要能够静下来,能够看自己的东西。哪怕这里看看不清楚,转回来转个方向,尽量的找到一个,既单纯又有点深入的视角范围。心态特别沉静,才能发觉自己很多问题,随时随地自己矫正。放在一个很清晰的位置,哪怕错也错在一个清晰的位置,自己能理解。就是说自己还有哪些毛病自己知道,即使没理解也是清晰的。

钱:在雕塑训练中,整体性是一个非常重要的概念,如何理解?

沈:雕塑在塑造过程中始终是个完整的作品。哪怕现在这里面有很多问题,但是已经是很完整的一个东西。特别是对未做到的形体,最不容易看到的往往是最主要的,雕塑的完整性就是指这种不足够的地方、凹的地方。实际上凹的东西最需要理解的,凹的东西才是最本质的东西,因为它是在骨骼上的。凸出来的东西,常常是要变化的。凹的东西连起来,这个雕塑就非常扎实。肌肉跟骨骼比,肌肉有一定的偶然性,骨骼没有。

如果拿一个比喻来讲,后脑没有做到,就不够完整。因为前面已经看到了一点,后面都还没看到,那就是不完整。拿人体来讲基座不做,就不完整。人站在基座上面它是一个整体,基座上的4个点,跟转盘上面的4个点连起来,它就是个空间构成。如果这个基座都没有做,这个空间缺少了一大块在那里,构成没有成型。因为这个基座往前推,往后往左或往右,或者根据对象是瘦弱的,还是壮实的,需要多少厚度,都要互相配置起来。不能说好像人是主要的站在上面,这个基座是次要的,这样不行的,实际上整个人在这个空间里面,就是个很完整的一个构成。这就看得出同学的构成的能力,对构成的审美意识有多好。

完整实际上也是个整体。人走到模特前面,视线就在肚子范围,天天就在做这个地方,这个地方是永远做不完的。然后肌肉没有做,手也没有做,脚也没做,不完整,要随时随地保持一个完整的东西。即使里面有错误,没有做到,但是它还是个完整的。不是说磨光了,整个磨光就算完整。

对做雕塑来讲,要时时刻刻保持一个完整性的框架,时时刻刻在脑子里要建立一个整体。这样子做东西都在一个框架里面塑造,不会跑到外面去,不会走错方向。始终要有框架,大框架总框架小框架都是框架里面。

钱:雕塑是三维艺术,同学们从考前的素描训练以及基础部学习,基本上是在二维空间里虚拟三维空间。一直到泥塑训练,才是三维实体练习。在这过程中,从观察方法到思维意识,如何一步步建立空间感?

沈:作为一个雕塑家,空间意识是最需要强调的。以前请过一位老师,他拿了很多纸箱堆在一起,纸箱都是8个角,8个角对8个角乱七八糟放在那里,互相之间怎么构成,初学者很难辨别。如果有空间意识,只要抓住8个点,马上就建立空间概念了,形體概念也都建立起来了。否则在那里描轮廓,再描也描不准的,因为没有这个意识,没有这个空间建立的意识,构成的意识。一个箱子一个箱子压在上面,好多个箱子,乱七八糟的,如果没有一个空间意识,一个箱子都理不出来,若有这个空间意识是很好理的。8个点1个箱子,放多少箱子都能理出来的,这就是空间概念。如果按照轮廓画,画到什么时候才出来一个空间?出不来的,轮廓只有一个。

钱:塑造过程中要注意哪些地方?

沈:堆泥首先要从头颈部开始,头颈堆了以后架子不会出来,头颈最细,骨头在里面。如果堆别的东西以后架子很容易出来,动作要变。头颈泥巴放好,然后放一下脚的泥巴。这是堆泥的步骤。如果堆了半天,这个骨架出来了,那就麻烦了。初学者的习惯往往把泥巴堆最大的地方,但有经验的往往是最细的地方去堆一下。堆泥的时候也要堆基座,基座包括在作者的空间意识里面。

塑造的时候手是听脑的,脑是看眼睛的。眼睛看了一下动动脑子,理解了,清楚了,一刀切下去,不光是切准要塑造的东西,更加要紧的是把自己的思路搞清楚。自己的思路始终在一个有控范围里面,处于主动地位。这样子能够把模特本身的规定性东西掌控到这里来,不会跟他走。还有一个做头部,不要光做高点,高点是容易做到的,实际上高点是最容易看到的,最难做的就是凹点。因为好多凹点的地方全在骨骼上。高的地方倒也是有偶然性,它的肌肉胖的瘦的。像过去女同志手胖一点,伸出了手上面几个洞眼,几个洞眼它就是骨头的地方,凹点就需要紧紧的扣住了,因为它是骨骼最本质的东西,高点有时候它带有偶然性。

基本功就是说走弯路了,但如果导向比较好,他就弯路少走。比如做人体总是在肚脐线上做的很起劲,因为眼睛总盯着不停地做,头也不大做,耳朵也不大做,后脑更不做,脚更不做,手更不做。后来想出一个办法,不要考虑,第二天来,哪里没有做先做哪里。不要自己有兴趣就老在做脸做鼻子。今天做什么东西一定要做到,那就是个步骤。所以基本练习就是个步骤,没什么二话好说。

钱:头像泥塑写生要注意哪些问题?

沈:头部有头部的形体,可以分两半来讲。上面一半,前面窄,后面宽,前面是窄往宽的方向推。下面半部分,前面是宽的,后面是窄的。任何一个头无论如何变化,它始终是上面部分是前面小后面大,下面部分前面大,后面小。这是规律,在任何情况下不会变,对任何人都一律不会变的。尽管看起来每个人都不一样,因为人纷繁的很,看不准这个形体怎么样,但一定记牢:上半部脑壳是前面小后面大,下半部前面大后面小。两个不相等的东西的前后交叉,这是一个规律。

侧面来看,头如一个田字,这个耳朵孔就在中间,大家记得这耳朵一直在整个头的正中间。不要看起来好像耳朵是往后的,因为后面东西少的,前面多了个鼻子。所以感觉耳朵可能是在后边,不是这样的。左右耳朵要插一根棍子,前后左右要做一个记号,这样子就做前面就想到后面,从后面也想到前面。做雕塑的要建一些立体的观念,形成一个立体空间。

后脑一般大家都不太注意,要记住后脑宽度在哪个位置,实际上大家自己摸摸,头盖骨的两个角是非常清楚的。头发是偶然性的东西,头发可以做的比较随意,但这几个骨点自己要控制牢。这样做出来的东西,既严谨又生动。若不知道严谨在哪里,就也不会生动表达。因为控制严谨的东西,其它东西随意想,它不影响,因此它更生动。但控制必须严谨,做东西看起来很随意,在思路里面很严谨。

钱:胸像泥塑写生要注意哪些问题?

沈:胸像训练,要尽可能地通过胸像练习,掌握到制作胸像的规律。基本练习最核心的部分就是这个步骤要走得比较牢靠、走得比较清晰,这样子不会在中途停顿。尽量去观察模特,一方面能够慢慢地依靠自己的能力控制它,掌握它的规律,不会被动。胸像有时候动作会变,因为自己主动有一些偶然的东西就可以排除。模特坐两个礼拜下来,肯定跟第一天不一样。人有时候情绪不好的时候感觉很消瘦,有时候情绪好,有时候人胖一点,这些都是属于偶然的东西。

头颈胸关系比较简单的,如果进一步做胸像,要有个程序,顺序渐进,慢慢的要往复杂方面靠。哪怕头抬起,他马上就有一个动作,然后肩膀一斜,就是第三个动作,这就是一步深入一步,去掌握头颈胸在变化当中的一些规律性的东西,就是颈和头连接的关系。那么作为形体来讲,头胸像有自己两部分大的形体,一个头,一个胸,胸就包括锁骨这条线,到肩胛线这么一个平面。

关于抽象艺术

钱:如何理解抽象艺术,在雕塑创作中,如何理解抽象与具象两者之间的关系?

沈:抽象应该是这样子:具象具体到不能说明问题的时候,用抽象的办法给人家打开一条思路,具象的一些说明说不清了,然后还不如说的概括一点,让人家去方方面面发挥、思考。其实抽象比具象难得多,简单比复杂要难。很多雕塑是具象不能表达,比如讲前苏联的雕塑家夫吉奇,他表现一个决定性的战役雕塑,他首先用抽象语言,两个力量的对比,一个跨掉,一个坚挺。法西斯的东西,本来很高,但跨掉了。这个作品,首先是西方的抽象东西,另外有前苏联的社会主义内容,还有东方的佛像形式也用上去。还有一个德国柏林(在西德)的雕塑,两根像断了的绳子,断掉又连在一起。当时还不理解,那时还没统一,猜想可能是东西分割是人为的分割,内在的又想在一起。抽象的东西给人的思考更多。抽象的内涵应该比具象要深,又像清华大学的一个学生牺牲,要做一个学生像,无非是要表情什么的,很难弄。作者就从圆明园搬来了一根断了的柱子,就是说这些学生就是国家的栋梁之材,夭折了,这就是抽象语言。

做抽象的要想得丰富,不一定做得怎么丰富,但考虑的东西要多。清华大学要做《一二·九运动》,请了东北的曲乃述等名家。我的设计理念是一二·九运动是自发的,周边房子很高,雕塑干脆做矮,学生运动象野火,漫延开来,然后变成横幅,横幅与火焰结合,形成一条线,往前推,后面还有铜的浮雕、壁画,里面可以走人,丰富起来。可惜后来由于各种原因不做了。这个事情说明一个问题,一个题材创作要怎样思考、怎样去组织,用什么东西组合符合这个题材,哪些东西不能组合,都有很多因素。

《周恩来去梅家坞》最好有一个人参与,像是梅家坞的生产队长、书记之类,或者茶农,但雕塑要求不要那么多人。还有加一个也看不出是梅家坞人,地域性不明显,也不解决这个问题,只是场景,具体的内心也反映不出来。所以雕塑的主题,是对梅家坞的好山好水,周恩来心情比较舒展,梅家坞只是用茶篓点缀一下。

比较一下南京的中山陵,外国人做的,他也不懂中国人,但一走进去,就给人感觉非常严肃,非常庄穆,也不敢随便讲话,它有大的框架,抽象的框架发挥作用,很庄重、很肃穆,这个里面也有很多抽象的因素在里面。拿中国的佛像来说,为什么老百姓看了愿意把心里话讲出来,它有许多抽象因素。手指头一样长,脚都是一样长短,胖胖的、厚厚的,手伸出来,背部没见骨头,都是几个洞,像小孩子一样,所以吸收很多小孩的东西,变成大人的东西,自然就觉得很可信。这都是抽象因素在起作用,现在做具象雕塑,这种东西都不追求,没有抽象因素,所以越来越像个模型,根本没有意思。

关于素描

钱:我们的造型基础中,素描单元往往安排在泥塑课的前面,可见素描课在雕塑专业中的重要性,但跟绘画相比,雕塑素描更侧重于哪些方面?

沈:画素描不理解不行,看边缘线是一个很最大的弱点,在画石膏像的时候,首先要看它的形体,理解它的形才能掌握它。如果不看它的形体,一直看轮廓线,轮廓线怎么看得完,稍微变一变,这轮廓线又变掉了。造型是形在前面,没有形的能力,效果最好,用线最好,表面这个画面的效果最好,还是不行。有些问题是观念问题,如画画,只要有整体观念,一条线出发,也可以画出来,从整体出发也可以画,这个问题牵涉到学生水平问题,要因材施教。

关于翻制材料

钱:不仅中国现代雕塑教育体系从国外引进,而且与之相关的一些材料加工技术也是从国外引进,如《人民英雄纪念碑》的石材点线仪雕刻,上海《中苏友好大厦雕塑》的翻制技术,沈老师的《解放一江山岛纪念碑》是什么材料的?

沈:《一江山像》是水泥的,空心。做外面的模子要做几百块,一个耳朵就要好多块。所以翻出的东西,质感很硬,不象硅胶有点软。萧传玖老师在日本留学时,日本人翻制头像,就发给一口袋石膏粉,用一口袋石膏把头像翻下来,所以翻得很薄,外面的模像橘子皮一样,最后敲外面不用凿子敲出来,而是像橘子皮拉下来,现在这种技术失传了。

钱:浙江是三雕之乡,五十年代美院也开设民间美术系,雕塑系老师也常到下面指导民间艺人,沈老师能谈谈这方面内容吗?如青田石雕。

沈:青田石雕艺人整体感非常强,刻几刀大体就要出来。整体的观念是最原始的、最本质的东西,不是那么容易。青田石雕肯定要從整体出发,刻掉就没有了。一块石头拿来,首先要刻一个人的动态,几刀下去整体要出来。头部又是一个整体,一步一步都是一个整体。青田石刻是因材施艺,根据石头什么料,然后用什么东西来表达,最适合这一块石头取材,这个颜色适合做什么,那个材料适合做什么,做巧了,出来的东西就非常熟悉,非常强,不管是做一些小动物也好,做一些草木也好。特别是一些葡萄山,葡萄山作为青田石雕的传统产品,它就是像泪水一样,亮晶晶的。能体现出工艺水平,又能体现出艺术水平。

关于格调

钱:沈老师,谈一下当下年轻人的雕塑作品。

沈:我们的范畴相对来讲还是讲究艺术感觉,要有浪漫主义,有典型性的。虽然有各种各样的作品,但大家的理想、大家的追求以及判定的好与坏,还是有标准的。比如一个演员,无论演哪个角色,都能演的好才行,他是有演技的。书法还是有法的,不是光书就行了,没有法在里面,等于没经营,就没有更多学术问题可以讲。好与差区别就在这里,好的作品一看,它的手段就出来了,显示出来了。简单的一些东西就出不来。现在有些作品来看,像是高年级研究生的水平,助教的水平还没脱离开学生。要脱离了、自由了,在自由里的狂奔,那就不一样,作品出来就不一样。这方面的追求,如大家都在路上跑,你跑的比较前面,人家跑到后面还没脱开,一个距离脱开了,那个时候出来的东西都是高格调,那就是成了家了。我们现在很多人还属于高年级,都没脱开。因为这个脱开要有高修养,不是简单的认识,是一个得心应手的过程,它才格调大。