唐敬宗庄陵陵园遗址考古勘探发掘简报

陕西省考古研究院 三原县文化和旅游局

庄陵是唐代第13位皇帝敬宗李湛(809~826年)的陵墓,位于陕西省三原县陵前镇柴窑村东,封土为陵,东南距唐武宗端陵6.5 公里,距唐高祖献陵10.5 公里(图一)。

庄陵处于平坦的黄土台地南缘,视野开阔,海拔506 米。由于历年自然及人为破坏,现陵园地面仅保存部分夯土遗迹,有封土、角阙、门阙、乳阙、鹊台等。地面尚保存有多件石刻,封土前立“唐敬宗庄陵”毕沅碑1 通(图二)。

唐庄陵陵园遗址考古是“唐陵大遗址保护项目”考古调查工作的子项目。2013 年对唐庄陵陵园遗址、陪葬墓区进行全面考古调查和勘探,勘探面积374548 平方米;2014 年对陵园南门外西侧蕃酋殿和毕沅碑南83 米处的石块遗迹及石刻进行了考古发掘与清理。

一、以往调查情况

1943 年西北艺术文物考察团曾对庄陵地面保存石刻进行过调查[1];1953 年至1956 年前后,陕西省文物管理委员会对唐十八陵做了多次调查,其中包括庄陵[2];最详细的是1973 ~1978年,中国社会科学院考古研究所刘庆柱、李毓芳对关中唐十八陵进行了实地调查,其中包括对庄陵封土、陵园、石刻、陪葬墓的调查:庄陵积土为冢,陵台底方形,边长57、高17 米。陵园东西490、南北480 米。陵台在陵园内东西居中,陵南较陵北宽47 米。四门门狮大小不同。神道石刻由南至北有石望柱、翼马和鸵鸟各一对,石人6 件。石刻东西列间距67.5 米。在陵南、东南和神道石刻北,共发现小石人8 件。陵东北800 米有一陪葬墓,推测为悼怀太子墓[3]。

二、陵园遗址勘探

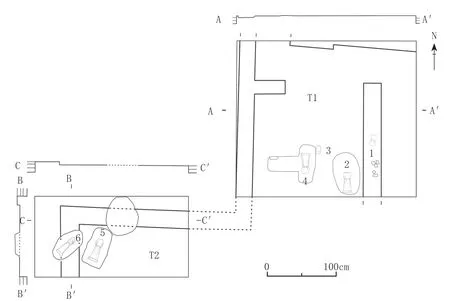

经勘探可知,陵园平面呈正方形,边长约489、墙体宽约2.7 米。四面中部各设一门,东西、南北对称,四门外有门阙,垣墙四角筑有角阙。封土呈覆斗形,位于陵园中部(图三)。

(一)封土与玄宫

封土位于陵园中部,夯筑而成,整体呈覆斗形,底部边长约30、顶部边长约6、高约8 米,现封土四周种植有柏树。原封土的基础范围平面呈椭圆形,距现地表深约0.6 ~0.8、南北长约69、东西宽约60 米。玄宫平面呈“亞”字形,由长方形土圹和四条长斜坡墓道构成。南墓道最长,方向181°,开口距现地表深约1 米,南北长约36、东西宽约5 米,北部叠压在现存封土下,开口距现地表深约0.3米,已探明部分距现地表深约16.5 米。其余三条墓道靠近玄宫的部分均叠压在封土之下。玄宫土圹南北长约32、东西宽约17 米。南、北、西三条墓道上均发现盗洞,直径约4、距现地表深约2 ~6 米。

图一 唐陵分布示意图

图二 唐庄陵毕沅碑

(二)陵园垣墙及角阙

陵园垣墙地表已不可见,勘探发现四面垣墙的基础大部分保存尚好,局部被破坏。垣墙均采取在生土上开挖基槽夯土再修筑,夯土基槽深约0.2 ~1.1、宽约2.4 ~3.2 米。角阙的阙体与垣墙相接,东南、东北角阙现地面尚存夯土阙体,高约2.3 ~2.5 米。以东北角阙为例,其位于东门址北部约217 米处,现地表下约0.3 ~0.8米见夯土,平面呈曲尺形,基础部分南北长约17.6、东西长约17.4 米,内侧南北长约8.9、东西宽约8.5 米,夯土最深处距现地表约2.8 米。

(三)门址与门阙

陵园四面垣墙中部各设一门,四门门址均为过殿式。南门门址东、西、北门址保存有排列整齐的方形或长方形夯土。门址外均有一对门阙。东门门址平面呈长方形,南北长约23、东西宽约10 米。地势西高东低,距现地表深约0.3 ~0.8 米见夯土,平面分为长方形和正方形两类,长约1.5 ~1.7、宽约1.4 ~1.5、夯土厚约0.7 ~1.8 米,整体呈现南北向3 列,东西向6 行,共18 处夯土基址,东西间距约2.6 ~3、南北间距约2.7 ~3 米。由东西向三条平行夯土基址组成,平面呈长方形,距现地表深约0.5 ~1.3 米,夯土部分东西宽约26.5、进深约11、夯土厚约0.7 ~1.5 米。

勘探发现四门门阙均为“三出”结构,现地面尚存东门两阙、西门北阙、北门东阙的部分夯土台基。门阙基础的尺寸相近,西门南阙的基础部分结构较为清楚,平面呈梯形。门阙基础与阙台主体为一次夯筑而成,阙台主体南北长21.3、北部东西宽13.5、南部东西宽10.8 米。东、 西 两 端“三出”对称,东部第一出距主体东北角5.7、外出0.2 米;第 二出位于第一出南部13.8、外出0.2 米。夯土距现地表深约0.4 ~0.8 米,夯土厚约2.5 米。根据夯土外围地层判断,西门南阙夯土基槽深约2 米,打破生土。在门阙周围地层内发现大量的砖瓦残块。南门东西阙间距最大,约77.4 米;北门门阙间距45 米,东西门门阙间距约37.3 米。

图三 唐庄陵陵园勘探平面图

(四)列戟廊与蕃酋殿

勘探发现南门和东门列戟廊基址尚存。南门西列戟廊位于南门西阙北约1.8 米处,北距南垣墙约35.3 米,平面呈长条形,东西长约12、南北宽约1.2 ~1.5、夯土厚约0.7 米。东门南列戟廊位于东门南阙西部约4.8 米,平面呈长条形,向东西两侧均有凸出,南北长约8.5、东西宽约1.1 ~3 米。东门北列戟廊南北长约17、东西宽约2 ~4.8 米。

南门门阙以南原有东西对应的蕃酋殿基址,东蕃酋殿基址无存;西蕃酋殿仅存夯土1 处,勘探有石块遗迹多处。

(五)陵园石刻

四门门址和门阙间各立一对石狮,南神道南北长约400、北部东西宽约65、南部东西宽约69 米,相邻石刻间距均为21 米。庄陵陵园石刻的布局仍沿用泰陵、建陵以后的组合与布局,南神道石人为东侧文官、西侧武官的设置,文官佩剑的特征与崇陵相同。

庄陵四门外各存石狮1 对。南神道地表石刻存9 件,其中石人5 件,按照从南至北顺序,分别为东侧第1、7、9 和西侧第6、9;石柱和翼马各2 件。本次新发现南神道石刻有:石人11 件,分别为东侧第2、3、4、5、6、8、10 和西侧第1、7、8、10 石人;石马5 件、牵马人5 个;石座多件;西侧鸵鸟的下半部分、东侧鸵鸟石屏和底座。北门外出土石刻有:西侧第1、2石马、东侧第1 石马和多件石座;西侧1 件石虎底座和驯虎人底座。西蕃酋殿出土石像6 件。本次发掘结束后,新发现的陵园石刻采取了原址回填保护措施。此外,三原县东里花园(李靖故居)院内中还保存有5 件庄陵蕃酋像石刻,出土位置不详,为当地文物部门发现并运至此地保存。

下面简要介绍2 件代表性石刻:

东侧第3 石人 石灰岩质,发掘前埋于地下,踏座及以上高308 厘米。石人戴进贤冠,冠上贯穿簪导。面部椭圆无须,细目,嘴角平直。外着交领阔袖短袍服,腰束宽带,脑后两条垂带。双手执笏于胸前,袖口显露内层衣袖。左腋下露佩剑剑首,剑摽露于腿侧袖胡后。两袖间见蔽膝,其上垂双带并于腹部扎一结,蔽膝下露双绶末端。内着窄袖长袍,百褶袍裾于两侧上提形成开叉。背后腰间垂纷,脚着歧头履。踏座与石人为整块石料雕成,正面长98.5、侧面长67、高20 厘米;底面中间有圆柱形榫头,直径25、长15 厘米。未见底座(图四,1;封三,1、2)。

西侧第10 石人 石灰岩质,发掘前埋于地下,踏座及以上高306 厘米。石人头戴鹖冠,中间为如意云头和俯冲的鹖鸟形象,两侧刻画出羽翅;冠正面内层呈圆顶葫芦形,表面两侧为升腾的两朵祥云,顶部有7 枚圆珠;脑后两条垂带。面部眉紧锁,眼珠圆突,“U”形络腮胡。外着交领宽袖短袍,腰束带,双手拄刀于胸前,刀身两侧垂两条绶带。桃形刀首,为对称合拢的如意云头纹饰。护手中间为凸起的菱形两层卷云纹饰,两端呈如意云头状。刀穗穿系于刀首中,左出,两道刀穗在鞘身缠绕两周后于刀鞘中部挽起。刀鞘两道箍下方均有一枚六曲花饰,刀鞘下方刻画摽。内着窄袖长袍,正面袍裾下露出起棱的靴头。踏座与石人为整块石料雕刻成,正面长95、侧面长64.5、高20 厘米。底座正面长123、侧面长94、高52 厘米,顶面一周有宽2、高2 厘米的斜刹。四立面皆阴线刻壸门瑞兽和摩羯纹饰(图四,2;封三,3、4)。

(六)乳阙与鹊台

东乳阙位于神道东石柱南约69 米处,东、西乳阙相距约93 米,地表现存椭圆形夯土台基,东西长约6、南北宽约5、高约1.8 米,夯层清晰,厚约0.1 ~0.2 米。勘探发现其外围有包砖,距现地表深约0.8 ~0.9、砖铺散水宽约0.5 米。西乳阙地表已不见,勘探发现其平面呈梯形,东西长约22 ~22.9、南北宽约11.2 ~14.5、底部距现地表深约3 米,外围同样有包砖。南、东、北三面均发现厚约0.1 米的踩踏层。

现地表仅见东鹊台,位于苏家坡村水泥路南部,大部分被破坏,现存夯土高约13、东西长约15、南北宽约10、夯层厚约0.05 ~0.12 米。

(七)下宫

下宫遗址位于陵园南部约1.5 公里的苏家坡村废弃小学西侧台地上,西侧紧邻深沟,此处自然地势北高南低,呈缓坡台阶状。勘探发现下宫大部分已被破坏,宫城垣墙仅存东垣墙和北垣墙,墙体宽约2 米。下宫现存部分平面呈长方形,南北长约124、东西宽约112 米。遗址范围内发现建筑基址4 组,第一组和第二组建筑基址位于下宫宫城中部,南北排列;第三组建筑基址位于第一组建筑基址西部,南北向;第四组建筑基址位于第二组建筑基址西部。

(八)陪葬墓

在庄陵陵园范围内勘探发现墓葬51 座,道路2 条。墓葬主要分布在陵园内南部,以中部偏东处较为集中,其中斜坡墓道土洞墓37 座,竖穴土洞墓12 座,竖穴土坑墓2 座,平面形制有“甲”字形、刀把形和不规则形。关于庄陵陪葬墓,《唐会要》卷二十一载:“庄陵陪葬名氏。悼怀太子普”[4];《长安志》卷第二十:“敬宗庄陵,在县西北五里太平乡胡村。封内四十里,下宫去陵八里。陪葬一,悼怀太子”[5]。庄陵陵园外南部临近台地缘边,无空间放置陪葬墓,仅于陵园外东北发现4 座,3 座墓道朝东,1 座墓道朝南,地表可见封土。其中墓道朝南的墓葬(勘探编号M51),位于陵园北部太和堡村

东南约200 米处,距离庄陵封土约920 米,方向178°,为斜坡墓道洞室墓,开口距现地表深约1 米,平面呈“甲”字形,由墓道、过洞、天井、墓室四部分组成,推测为唐墓,但其形制偏小,是否为悼怀太子墓,尚待证实。在庄陵封土东南部垣墙内发现的带围沟墓葬,因其围沟被庄陵打破,推测早于庄陵。

图四 石人

三、考古发掘

本次主要对庄陵西侧蕃酋殿遗址进行了考古发掘,出土6 件蕃酋像和大量建筑材料。同时,还对封土南侧的一处石块遗迹进行了发掘。

(一)蕃酋殿遗址

1.遗址发掘

本次发掘共布设探方2 个。发掘区域内地层厚度变化较小:第①层为表土层,厚度0.2 ~0.3 米,土色为黄灰色,土质疏松,含植物根系和零星砖瓦残块。第②层为近现代堆积层,厚度0.15 ~0.3 米,土色为黄褐色,土质较硬,含少量炭屑、零星砖瓦和白灰墙皮残块。第③层为唐代堆积层,厚度0.1 ~0.2 厘米,土色为灰褐色,土质疏松,含大量砖瓦等建筑材料、碳屑、红色和白色墙皮残块。

西蕃酋殿遗址位于南门西阙以南,保存状况较差,地表部分不存,仅存部分夯土基础,平面整体呈曲尺形,南北向部分与神道平行。发掘揭露出的殿址部分南北长11(不包括散水)、宽9.25 米;南端向西拐出的部分长10.75米(不包括散水),宽度不详。有后墙与山墙,墙基宽1 ~1.1、残存高度0.18 米(图五)。

本次考古发掘清理出蕃酋像石刻6 件,柱础石1 件,柱础石和石刻均不在原位。另有早期拉到东里花园的蕃酋像4 件。蕃酋像均为石灰岩质,外着右祍袍服,造型叉手、拢袖、持笏可分为3 种。下面就3 件代表性的石刻进行介绍(石刻编号为由东至西):

2 号蕃酋像 石刻头颈部缺失,含踏座通高135 厘米。外着右衽团领窄袖开袴长袍,领口、祍线清晰,右侧肩颈处有一圆形领扣。脖颈下扎一结,应为冠帽的一部分。肩背部整齐披散有10 缕末端呈尖状的发辫,表面刻画线条。双袖合拱于胸前,未露手部。腰间束双铊尾带,腰后带鞓上饰11 枚方形銙,均有尖拱形古眼。左侧腰后别直茎短刀,刀鞘系双道绳,绳穿系于左数第2 枚銙上,刀首和刀鞘下端均残损。左数第9枚銙系有长条形鱼袋,鱼袋表面残损较多。袍侧开袴处呈“人”字形开叉,左侧外露扎结长带,两带角向后贴在外侧袍上;内露至膝的短袍下摆。脚着长靴,正面袍下露靴头。后袍角外翻落于踏座上。背脊处未见文字。石人与踏座为一整块石料雕刻而成,踏座正面长57、侧面长45、高12 厘米,底座已不存(图六)。

图五 西蕃酋殿平、剖面图

3 号蕃酋像 石刻头颈部、小腿及以下残缺,通高86 厘米。外着右衽团领窄袖长袍,领口、祍线清晰。双手于胸前叉手礼,袖口外翻。腰间束双铊尾带,正面带鞓上饰等距的圆形花饰。腰后带鞓上饰11 枚方形銙,均有圆角“凹”字形古眼。左侧腰后别直茎短刀,刀鞘系双道绳,绳穿系于左数第3枚銙上,刀首和刀鞘下端残损。左数第9 枚上系多曲花形盖的圆形鞶囊。背脊处未见文字(图七)。

图六 2 号蕃酋像

6 号蕃酋像 石刻头颈部缺失,含踏座通高120 厘米。外着长袖圆领右衽袍服,领口、祍口清晰。双手于胸前持笏,左手上、右手下,笏顶端残,袖口外翻。肩背部有幞头垂角,末端圆。腰间束带,带扣位于右侧,腰后带鞓上饰10 枚方形銙,均有古眼,左数第8 枚上系长条形鱼袋,表面残损。铊尾由左侧腰后从上向斜下方插入带鞓后露出。正面袍下露脚尖,背脊处未见文字。石人与踏座为一整块石料雕刻而成,踏座正面长58、侧面长47、高13 厘米,底座已不存(图八)。

图七 3 号蕃酋像

3.出土遗物

出土遗物主要包括瓦当、筒瓦、板瓦、方砖、条砖、鸱吻等建筑材料。

1.4 小鼠肝脏、脑和心脏等不同组织中的GCL、GSH含量测定 第43 d,麻醉并处死小鼠,在冰上操作分别摘取肝脏、脑和心脏,4℃生理盐水清洗后,称取各器官组织,后按重量(g)∶体积(ml)=1∶9加入4℃生理盐水进行冰浴匀浆, 8000 r/min 4℃离心10 min,取上清液,制成10%组织匀浆。按照测定试剂盒操作说明分别测定各组小鼠肝脏、脑和心脏等不同组织GCL、GSH含量。

(1)瓦当 均为泥质灰陶,模制。据纹饰特点可分为双瓣和单瓣两类,莲瓣间隔的样式多样。

标本T1 ③:9,残存小块当心部分。圆珠当心为一周小珠围绕,双瓣共6 组,背面平。修复后直径13、边轮约2、厚1.5 厘米(图九,1)。标本T1 ③:11,圆珠当心为一周小珠围绕,双瓣共8 组,每组莲瓣间有圆珠间隔。背面平,残存接合的筒瓦残部。直径12.8、边轮2.4 ~3、厚1.7 厘米(图九,2;图一一)。

标本T2 ③:3,单瓣,共20 瓣,瓦当背面平,表面青掍处理。残存整体的四分之一,修复后直径约12.6、边轮1.8、厚1.6 厘米(图九,3;图一二)。标本北门东狮座下: 1,残存约整体的三分之一,为同心圆双层莲瓣。单瓣,背面平。边轮2.4、厚1.7 厘米(图九,4;图一三)。

图八 6 号蕃酋像

(2)筒瓦 均为泥质灰陶。

标本T1③: 14,两端均残损,凹面为细布纹,近瓦唇端有一圆孔,直径0.9、距瓦唇端7.5 厘米,表面青掍处理。残长32.8、厚2、宽12.6、弦高7.5 厘米(图九,6)。标本T2 ②: 2-2,筒瓦残存瓦唇端的一段,瓦唇端边轮平直,瓦唇略向下方倾斜,长2.6 厘米。凹面为细布纹,拱面平素,表面无青掍处理。瓦身厚2.3、含瓦唇残长11.8、宽13、弦高6.4 厘米(图九,7)。标本T1 ③: 3-1,当沟,为筒瓦烧制后砍削而成,砍削痕迹明显,大致为对称砍削,拱面平素,表面无青掍处理。长16.2、跨度宽10.4、厚1.6厘米。凹面为布纹(图九,10)。标本T2 ③: 4,粗绳纹筒瓦残段,瓦唇端完整,瓦身外侧压印粗绳纹,近瓦唇端绳纹被抹平,瓦唇略向下斜,唇口方;内为布纹,近唇部有明显堆贴棱。残长22.8、瓦唇长2.4、瓦身厚1.7、宽15.6、弦高7.5厘米(图九,11)。

图九 出土建筑材料

(3)板瓦 均为泥质灰陶。

标本T1 ③: 5,凹面为布纹,拱面平素,表面无青掍处理。瓦身两侧内切痕清晰,凹面的两侧近两端处有对称的浅凹窝,大端唇平直。长42.5、厚2.5 厘米,中部断裂。大端宽26.5、小端宽18.5、弦高7.5 厘米(图九,5)。

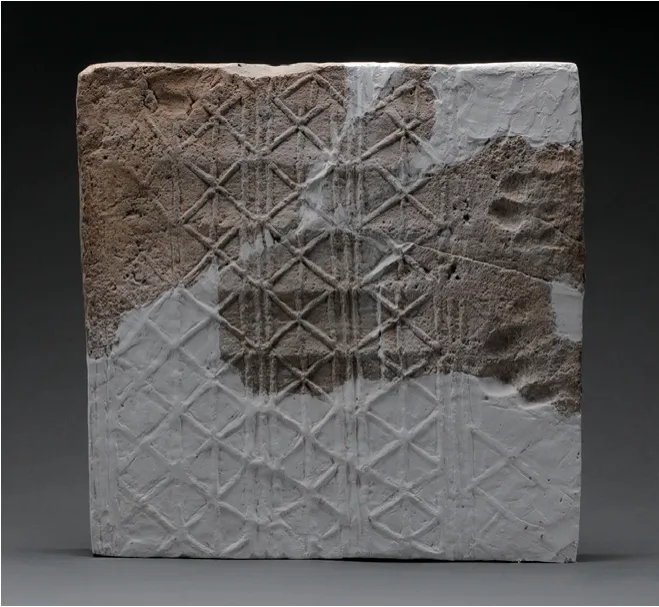

(4)方砖 均为泥质灰陶。分素面和莲花纹两类。

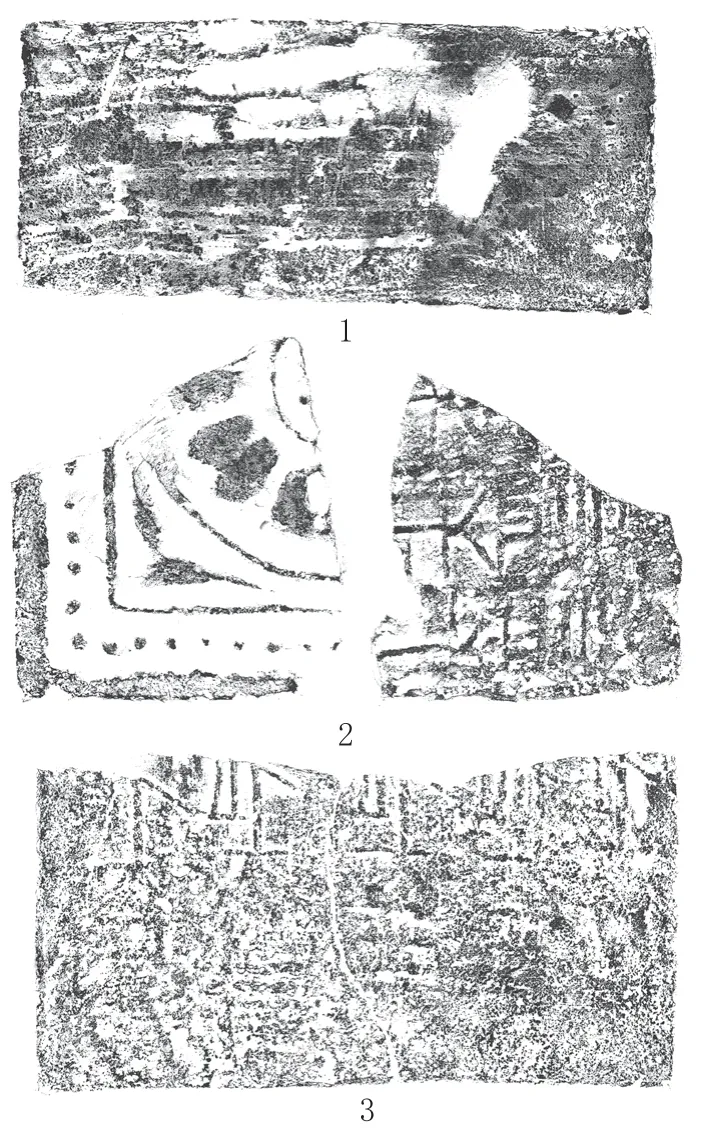

莲花方砖 标本T1 ③: 1-1,残存多半。中心圈内6 枚乳钉围绕1 枚乳钉,外为双瓣共6 组,再一圈钩形纹饰,直径19 厘米;外套一层方线框,四角饰钩形纹饰,方线框与外边框间为连珠纹。底面为压印凸起的长条状横线和“x”形纹饰,残存6 列;一边保存有并排的双手指压痕,斜角也有1 枚手指压痕边长33.6、厚5 厘米;边棱宽2.2 厘米,(图九,12;图一五、一六)。标本T1 ③: 1-2,残。方砖残存中心外侧圈框,外为双瓣;其外再为一层方线框,四角装饰相对的云朵纹饰,方线框与外边框间为连珠纹。底面为压印竖列凸起的类文字棱线,可见残存的3 列。残长18、厚5 厘米(图九,8;图一一,2;图一七、一八)。

几何纹方砖 标本T1③:6-1,残,侧面平直。底面为压印凸起的长条状横线和3、4 条平行线交叉呈“x”纹饰,共4 列。完整边长33.5、较长残边长27、砖厚4.8 厘米(图九,13;图一九)。

标本T1 ③:16,残。底面残存压印凸起的类文字棱线,共5 列。完整边长32.6、残边长18、厚5 厘米(图九,14;图一一,3)。

图一〇 瓦当(T2 ③:3)

图一一 瓦当(T1 ③:11 )

图一二 瓦当 (T2 ③:3)

图一三 瓦当(北门东狮座下:1)

图一四 条砖、方砖拓片

(5)条砖

标本T1 ③:17-2,为右手三指并拢顺着长边压印,无砍削。长33、宽15、厚5.5 厘米(图九,9;图一四,1;图二〇)。

图一五 方砖(T1 ③:1-1)(正面)

图一六 方砖(T1 ③:1-1)(背面)

图一七 方砖(T1 ③:1-2)(正面)

图一八 方砖(T1 ③:1-2)(背面)

(二)封土南侧石块遗迹

封土南侧石块遗迹位于南门与封土之间,北距毕沅碑83 米,呈东西向散布,范围长约11.4、宽约2.3、距现地表1.2 米,与南墓道基本对齐。石块石质与陵园石刻一致,为石灰岩质,多数为规则的扁长方形,一面磨光平整,另一面为毛坯状,立面上多为规整的凿痕面,长0.75~0.95、宽0.5~0.75、厚0.1 ~0.15 米。杂乱堆放,部分石块破碎,且半数为毛坯面上向上,该遗迹目前性质不明(图二一、二二)。

四、结语

通过对庄陵陵园的全面调查和勘探,陵园的范围和整体布局已基本清楚。庄陵作为唐十八陵中座封土陵,形制与高祖献陵近似。由于选择在平坦的地形上建造,庄陵陵园平面布局十分规整。陵园呈正方形,边长约498 米,四面设门,四角有角阙,四门外有门阙,封土位于陵园正中,只是规模远小于献陵。献陵现封土底边长125 米,庄陵封土底边长仅30 米。勘探确定了门阙、鹊台、乳阙、角阙的位置,明确了其形制与构筑方法。通过对庄陵玄宫的勘探,发现其墓圹四面各有一条墓道,平面为“亞”字形,形制不同于献陵和高等级唐墓。南墓道规模最大,其余三条墓道均未通至玄宫底部,推测南墓道应为主墓道,其它三面或为建造玄宫的工程所用。

图一九 方砖(T1 ③:6-1)(背面)

图二〇 条砖(T1 ③:17-2)(背面)

图二一 封土南侧石块遗迹平、剖面图

图二二 封土南侧石块遗迹

对庄陵下宫位置和范围的勘探,搞清了下宫建筑基址的保存状况,明确了下宫内南北轴线上的两座主体建筑可能为寝殿性质,其西侧发现的南北向建筑可能为配殿。

西侧蕃酋殿和陵园石刻的考古发掘,搞清了陵园内建筑遗迹和陵园石刻的保存现状,为今后深入研究中晚期唐陵陵园的建筑格局和陵园石刻组合及整体面貌提供了翔实的资料,为文物保护方案的制定提供了依据。对位于封土南侧石块遗迹的发掘,因为其处于南墓道的特殊位置,虽然尚不清楚其性质,但从发掘出土的石料加工情况和与封土的相对位置推断,或与玄宫关系密切。

庄陵是一座典型的唐代晚期帝陵。在经过了11 座由昭陵开创的“因山为陵”的格局之后,庄陵重新采取了“封土为陵”的建造模式。四条墓道的“亞”字形结构是战国时期秦王陵和西汉帝陵的墓葬形式,庄陵玄宫采用这种结构,可能并非是对秦汉陵墓制度的模仿,而是更多出于建筑工程上的需要。

领队:张建林

发掘:张 博 胡春勃 张建林 田有前 颜泽余

绘图:胡春勃 张蕊侠

执笔:胡春勃 张 博 张建林 田有前

[1]陕西历史博物馆.唐陵考察日记.[C]何正璜文集//西安:陕西人民出版社,2006:237 ~238.

[2]贺梓城.“关中唐十八陵”调查记[C]//文物编辑委员会编.文物资料丛刊(3).北京:文物出版社,1980:139~153.

[3]刘庆柱,李毓芳.陕西唐陵调查报告[C]//考古学集刊(第5 集).北京:中国社会科学出版社,1987:237 ~238.

[4]王傅.唐会要(第21 卷)[M].北京:中华书局,1955:415.

[5]宋敏求.长安志(第20卷)[M].北京:中华书局,1990:199.