渤中13-2 大型整装覆盖型潜山油气田的发现及其油气勘探意义

李慧勇 牛成民 许 鹏 刘庆顺 张 鑫 崔海忠

中海石油(中国)有限公司天津分公司

0 引言

渤海湾盆地渤海油田最早开展油气勘探的领域是潜山,历经多年勘探,在盆地内的凸起区发现了锦州25-1 南、蓬莱9-1 等高位潜山大中型油田。进入21 世纪,经过几代勘探人的持续攻关,又在渤中凹陷发现了渤中19-6 大型整装凝析气田[1-3],低位潜山取得了重大突破和创新认识,渤中19-6 气田为典型的暴露型潜山,即太古界变质岩潜山直接与新生界碎屑岩地层接触。但渤海油田潜山地层展布规律研究结果表明,凹陷区低位潜山多被致密的中生界覆盖,未与新生界碎屑岩地层直接接触[4]。这些覆盖型潜山只有少量构造的中生界火山岩储层获得油气发现,太古界变质岩及下古生界碳酸盐岩一直未获得商业性的油气发现[5]。此外,该类潜山在渤海湾盆地陆上油田勘探成功案例也较少,仅有辽河坳陷兴隆台油田、济阳坳陷埕岛油田和冀中坳陷长3 油田获得了一定的油气发现[3,6-13]。覆盖型潜山与古近系烃源岩之间隔了较厚的中生界致密岩性地层,中生界对下伏太古界潜山优质储层形成与烃类运聚成藏具有较大的控制作用。较之于暴露型太古界潜山,以往对于覆盖型太古界潜山油气成藏模式认识不清。

近两年,通过对渤中凹陷潜山进行构造演化及地层展布的系统研究,在渤中19-6 构造北侧发现了中生界覆盖下大型太古界变质岩潜山构造——渤中13-2 构造,该潜山构造整体呈中生界—太古界二元结构潜山。通过重点攻关覆盖型太古界变质岩潜山成山、成储、成藏条件,形成新认识并指导勘探实践,发现了渤中13-2 大型挥发性油气田,对渤海油田广泛分布的覆盖型潜山勘探提供了新的勘探理念和经验,对渤海油田及其他地区类似潜山油气勘探评价具有较好参考价值。

1 地质概况与油气勘探

1.1 区域地质概况

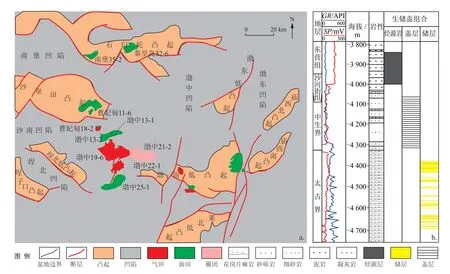

渤中凹陷位于渤海湾盆地中东部,面积约1×104km2,是渤海湾盆地面积最大的二级构造单元,也是渤海湾盆地唯一的独立二级构造单元。渤中凹陷是渤海湾盆地的沉降与沉积中心,古近纪沙河街期至东营期为强烈断陷期,沉积速率高[14-15],在凹陷形成3 套优质烃源岩,主要分布在沙三段、沙一段和东三段,有机质类型主要为混合型干酪根。其中,沙河街组三段烃源岩埋深最大,有机质热演化程度最高已超2.0%。渤中13-2 油气田位于渤中凹陷西南部深层,其西北部、西南部和东南部分别为沙垒田凸起、埕北低凸起和渤南低凸起,油气田南侧为渤中19-6大气田(图1-a)。渤中13-2 油气田已钻井揭示的地层自上而下为第四系平原组、新近系明化镇组和馆陶组、古近系东营组和沙河街组,以及中生界和太古界潜山。其中,太古界潜山是该油气田的主要目的层系,岩性以花岗片麻岩为主,片麻岩的锆石U—Pb 定年分析显示其形成年龄为17 亿~26 亿年[4];中生界厚度介于100 ~1 500 m,直接覆盖在太古界潜山之上,其上段岩性为沉凝灰岩夹凝灰岩,下段岩性为厚层凝灰质砂砾岩,岩性较致密,为较好盖层。渤中13-2 油气田的产层集中在太古界花岗片麻岩中,油层埋深介于4 300 ~5 200 m(图1-b)。

图1 渤中13-2 构造位置及地层综合柱状图

1.2 油气勘探进展

渤中13-2 构造历经40 余年多轮次的勘探,主要经历了中生界潜山探索、立体勘探以及覆盖型潜山勘探突破3 个阶段。

1.2.1 中生界潜山探索阶段

20 世纪80 年代,通过对该地区二维地震资料的精细解释和目标处理,发现渤中13-1 构造为一有利的中生界披覆背斜构造。1997 年在构造高点首钻BZ13-1-1 井,在沙一段底部生屑云岩、砂砾岩地层测试获得了高产油气流,后续部署钻探BZ13-1-2、BZ13-1-3 评价井,从而发现了渤中13-1 小型挥发性油田,但在中生界潜山未获得油气发现。研究结果认为,中生界凝灰岩、沉凝灰岩、砂砾岩等岩性较为致密,裂缝不发育、储层质量差是潜山失利的主要原因,初期潜山油气勘探未获得重大突破。

1.2.2 立体勘探阶段

1998—2016 年,在“复式油气成藏理论”指导下,再上渤中凹陷西南部,部署三维地震勘探并开展深浅层叠合的立体勘探与研究工作,首先以探索新近系构造—岩性圈闭和兼探古近系构造圈闭的勘探思路,在渤中19-4、曹妃甸24-1 和渤中13-1 南3 个构造上钻探了6 口井,发现了渤中19-4、渤中13-1南等中型油田。2016—2018 年,为了寻找深部油气,开展渤中凹陷西南部低潜山整体解剖工作,针对深层进行了三维地震资料重新处理,地震资料品质得到明显的改善,对潜山地层进行系统梳理,进而发现了渤中19-6 暴露型太古界变质岩潜山构造[16]。2016年底首钻BZ19-6-1 井,在太古界潜山揭示储层厚度106 m;2017 年,BZ19-6-2 井在太古界潜山钻遇气层厚度270 m,中途测试获得日产气量为18.4×104m3、日产油量为168 m3,揭开了渤中19-6 潜山天然气勘探的序幕。经过后续评价落实了渤中19-6 气田天然气探明储量超1 000×108m3、凝析油超1×108t 的储量规模,实现了渤中凹陷深层潜山勘探的重大突破,明确了深层太古界潜山是获得大规模油气发现的有利区带和层系。但渤中凹陷大部分区域前新生代基底均被中生界覆盖,已钻井证实中生界覆盖型潜山成藏条件差[4],如何由暴露型潜山向覆盖型潜山拓展勘探面临巨大的挑战。

1.2.3 覆盖型潜山勘探突破阶段

2018 年以来,勘探方向由暴露型潜山转移到多层叠置的覆盖型潜山,重新攻关渤中19-6 构造北侧具有相似构造演化背景的渤中13-1 中生界大型披覆背斜构造区,系统梳理了制约覆盖型潜山未能突破的3 个关键问题和1 个技术难题:①巨厚的中生界下是否发育大型太古界潜山;②潜山成储机理;③油气运移与成藏模式;④储层预测技术。该区地震资料品质较差,地层认识不清、缺乏有效的优质储层预测技术,为此针对地震资料进行了叠前深度偏移连片处理。在新三维地震资料基础上,对潜山构造带地层展布特征进行精细研究,明确了印支期、燕山期断裂活动对于潜山的构造演化及地层展布具有非常重要的控制作用,认为该区潜山为大型覆盖型太古界潜山圈闭,即中生界地层覆盖太古界基底的二元地层结构,将主要目的层系锁定在太古界。

2018—2019 年,在渤中13-2 构造西南侧太古界出露区首先部署钻探了BZ13-2-B 井和BZ13-2-C井,测井解释油层厚度分别为351 m、224 m,其中BZ13-2-B 井在太古界潜山裸眼测试日产油量为245 m3、日产气量为10.6518×104m3,打开了渤中13-2潜山构造勘探局面。2020 年针对中生界覆盖区部署钻 探 了BZ13-2-D 井、BZ13-2-E 井、BZ13-2-F 井,测井解释油层厚度分别为122 m、135 m 和86 m,其中BZ13-2-E 井在太古界潜山裸眼测试日产油量为411 m3、日产天然气量为25.267 8×104m3,渤海油田覆盖型潜山油气勘探获得重大突破。

2 构造演化特征

笔者对新三维地震资料进行了叠前深度偏移连片处理,资料品质改善明显(图2)。在新三维地震资料基础上,对潜山构造进行精细研究,理清了该区潜山构造演化规律、潜山地层展布特征。

该区构造演化主要经历了3 个阶段:印支期—燕山早期挤压逆冲成山阶段、燕山中期拉张反转阶段、喜马拉雅期埋藏定型阶段[17-22](图3)。

图2 渤中13-2 构造—渤中19-6 北构造地震剖面图

图3 渤中13-2 低潜山构造演化示意图

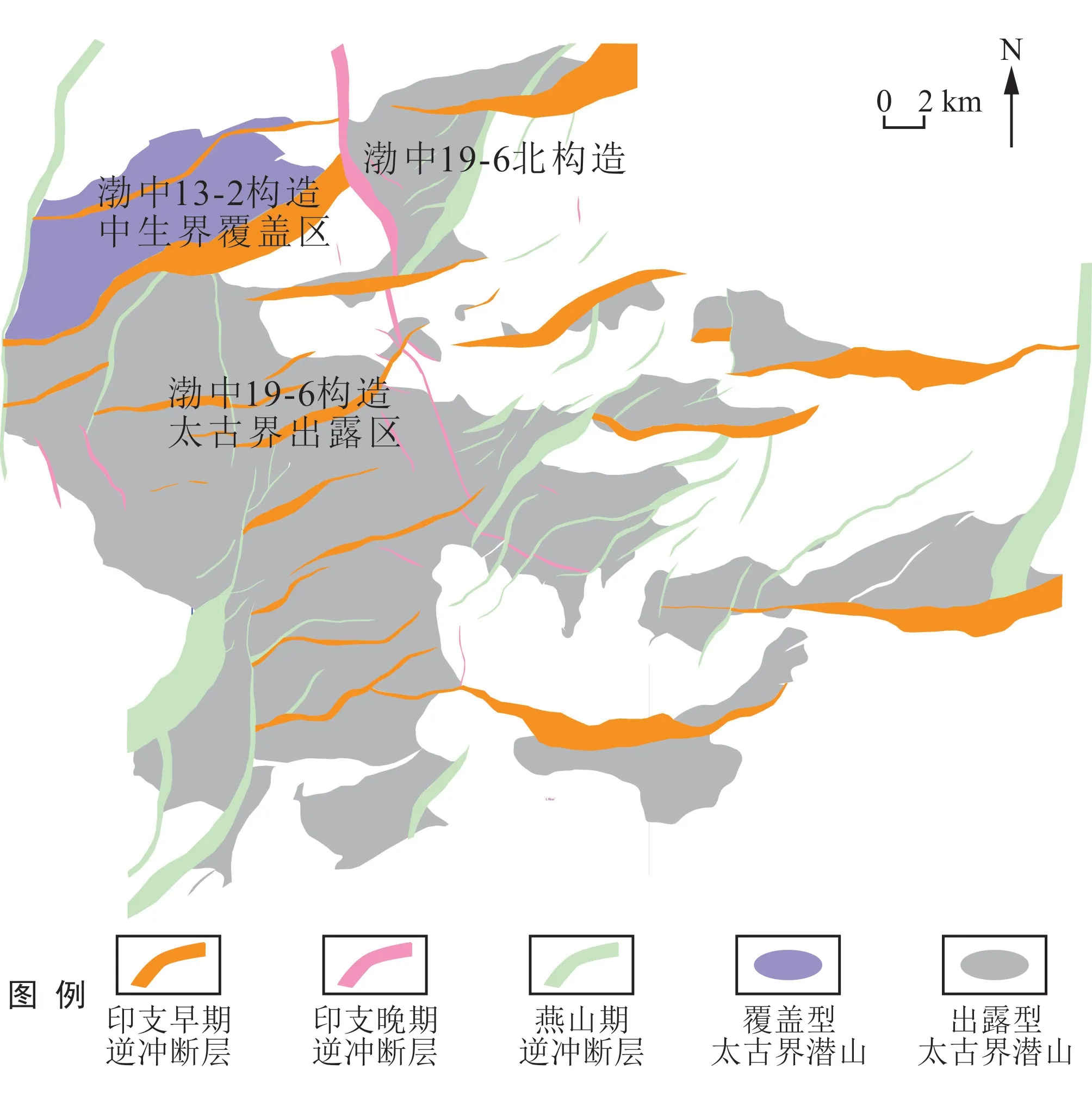

前印支期,渤海湾盆地主要以稳定的海相碳酸盐岩沉积为主,下古生界寒武系、奥陶系稳定分布(图3-a);印支期—燕山早期,在持续强烈挤压作用下,形成一条规模较大的北西向逆冲断裂,位于逆冲断裂上盘的古生界遭受剥蚀殆尽,渤中19-6、渤中13-2构造太古界构造脊初步形成,位于逆冲断层下盘的古生界部分遭受剥蚀,整体表现为北西向古生界构造脊(图3-b);燕山中期,华北地区构造体制和应力场特征发生根本性变革,研究区由先前的挤压应力场转为拉张应力场,先存的北西向断裂发生伸展反转,北段的渤中13-2 构造区反转作用强于南段渤中19-6 构造区,在渤中13-2 构造区沉积较厚的中生界,而渤中19-6 构造区反转作用弱缺失中生界沉积(图3-c);燕山晚期,研究区遭受南北向弱挤压应力场弱改造,渤中13、渤中19 构造区进一步差异隆升,形成北高南低的构造格局,至此,该区整体构造面貌、地层展布基本形成(图3-d);喜马拉雅期,先存断裂发生伸展活化,研究区整体接受巨厚的古近系沉积,潜山被上覆沉积物快速覆盖埋藏形成低潜山构造带(图3-e)。通过系统研究,在渤中19-6 构造脊西北部发现了渤中13-2 大型太古界构造,其西南侧与渤中19-6 构造相似为太古界暴露型潜山,大部分为中生界覆盖,整体呈中生界—太古界二元结构潜山(图4)。

图4 渤中凹陷西南部前新生代断裂及潜山平面分布图

3 储层发育模式及预测技术

3.1 裂缝型储层发育模式

渤中13-2 太古界潜山构造被巨厚的中生界凝灰岩和凝灰质砂砾岩覆盖,根据渤海油田潜山油气勘探的传统经验,该类型潜山储层发育程度较差,难以形成规模性油气藏[23-24]。为此,针对中生界覆盖型太古界潜山优质储层发育模式展开了技术攻关。

渤中19-6 构造明确了新生代沉积前的多期应力叠加改造是潜山形成立体缝网规模型储集空间的主控因素[25-26]。研究成果表明,渤中13-2 太古界潜山之上覆盖了厚度介于100 ~1 500 m 的巨厚中生界凝灰质砂砾岩和凝灰岩;多个构造的钻探结果反映潜山顶部难以形成风化壳型储层。但是,渤中13-2 太古界潜山与渤中19-6 构造同样经历了早印支、晚印支、燕山期共3 期应力叠加改造,而渤中13-2 构造东西两侧及南侧分别发育燕山期及印支期主控断裂,构造整体呈断鼻形态,通过模拟发现在构造核部受改造作用尤为强烈。因此,认为渤中13-2 潜山储层发育模式与渤中19-6 潜山具有一定差异性,渤中19-6潜山顶部发育的风化壳砂砾岩体在渤中13-2 太古界潜山并不发育,风化裂缝带储层变差,但内幕裂缝带储层主要受多期应力控制,与渤中19-6 构造类似非常发育,具有“垂向顶部差异、内幕横向连续”的变质岩潜山优质储集层分布模式(图5)。

图5 渤中凹陷西南部太古界潜山裂缝型储层发育模式图

3.2 潜山裂缝储层预测技术

由于受到埋深大以及上覆中生界屏蔽作用,潜山内幕断裂响应不清、信噪比低,常规地震刻画方法难以有效预测内幕储层展布规律,渤中13-2 构造中生界覆盖区下潜山内幕储层预测整体难度大。根据覆盖型潜山的内幕地震响应特征,创新提出了基于复合波场的覆盖型潜山裂缝储层预测技术。在反射波域,针对覆盖型潜山地震资料信噪比低、常规叠后裂缝检测效果差的问题,创新研发了基于光滑反射强度滤波的裂缝预测技术,实现了低信噪比条件下基于反射波信息的高精度裂缝检测。在绕射波域,针对内幕储层刻画问题,通过基于主成分分析的绕射波裂缝预测技术,实现了基于绕射波信息的裂缝储层预测。综合多波场信息实现了潜山内幕多尺度裂缝型储层有效预测。

根据上述技术,对渤中13-2 构造区提取绕射波信息,并通过在绕射波数据体上提取振幅类属性对覆盖型潜山裂缝分布进行描述,得到裂缝密度预测结果如图6 所示(红色为裂缝高密度分布区)。绕射波能量主要分布在断裂较发育的区域,这些区域构造变形强烈,裂缝相对发育,同时提取的裂缝信息与构造解释中的深大断裂有很好的耦合及伴生关系,为渤中13-2 潜山内幕裂缝发育的地质认识及井位部署提供重要依据。该预测结果与钻井结果十分吻合,说明基于复合波场的裂缝储层预测技术能够较好地描述研究区裂缝的分布规律。

图6 渤中13-2 构造基于复合波场的潜山内幕的裂缝预测图

4 油气成藏模式

图7 渤中13-2 构造油气成藏模式图

渤中13-2 构造太古界潜山位于渤中凹陷西南部渤中19-6 构造北侧,与渤中19-6 构造暴露型潜山不同,渤中13-2 构造上覆被中生界致密火山碎屑岩地层所覆盖,古近系烃源岩生成油气难以沿太古界潜山顶部不整合面直接充注成藏。通过对成藏动力分析和油气运移路径研究,确定渤中13-2 构造覆盖型潜山具有“超压强注—接力运移”油气成藏模式(图7)。渤中13-2 构造围区烃源岩普遍发育有超压,压力系数介于1.4 ~1.8,表现为超压或强超压系统,而太古界潜山为常压系统,烃源岩和潜山储层之间源储压差达到25 ~45 MPa,超压为烃类向潜山内幕充注提供了强动力。渤中13-2 构造南侧、西侧发育控山、控沉积的长期活动断裂,断距最大可达1 000 m,使得断层下降盘的多套深层烃源岩与潜山侧向直接对接,形成大型断层面供烃窗口,而断层面供烃窗口是覆盖型潜山规模成藏的前提。同时,渤中13-2 构造断层面又与内幕连续性储层、不整合构成复式输导体系,烃源岩生成油气首先沿区域不整合运移至断层面附近,再通过断面向潜山内幕充注,潜山内幕连续性储层又为烃类长距离运移创造条件,不同输导方式可形成油气接力运移。

油气成藏模式的认识推动了勘探思路转变,坚定了向渤中13-2 构造覆盖型潜山进一步勘探的信心。2019 年在渤中13-2 油气田主体区部署了BZ13-2-E 井,钻探成功并测试获得高产油气流,标志着渤海油田在“覆盖型”潜山勘探领域获得突破。后续部署了多口评价井,相继获得成功。钻探结果表明,渤中13-2 油气田具有烃柱高度大、测试油气产量高、油品性质好的特点,潜山油气藏油柱高度为850 m,测试最高日产油411 m3、日产气25.3×104m3,原油密度为0.811 g/cm3,原油黏度为2.301 mPa·s,证实渤中13-2 油气田为一个大型整装挥发性油藏。

5 油气勘探突破启示

渤海油田历经50 余年的潜山油气勘探[7],已发现的渤中19-6、蓬莱9-1 和锦州25-1 南等大中型油气田均为暴露型潜山油气藏[3,8-11],以前对覆盖型潜山油气成藏模式认识不清,多年勘探未获得规模性油气发现[12],整体勘探程度相对较低。渤中13-2 油气田的发现实现了渤海油田覆盖型潜山油气勘探的领域性突破,拓展了渤海油田潜山油气勘探空间,坚定了渤海油田大量未钻覆盖型潜山的油气勘探信心,对整个渤海油田及陆上类似潜山油气勘探具有重要的借鉴意义。

渤海海域大部分地区均为中生界覆盖型潜山,具有巨大的油气勘探前景,后续勘探及研究应重点关注两个方面:①印支期到燕山期的断裂对潜山储层具有重要的控制作用,渤中13-2 构造受印支和燕山期构造应力叠加控制发育潜山内幕连续性储层,因此,下一步需要加大渤海湾盆地前新生代构造活动对潜山成山、成储作用研究;②大型断面供烃窗口是覆盖型潜山油气运移关键,加强供烃窗口面积与潜山连续性储层复式油气运移研究工作。

6 结论

1)渤中13-2 构造主要经历了印支期—燕山早期挤压逆冲成山、燕山中期拉张反转和喜马拉雅期埋藏定型3 个阶段,通过断裂特征和演化过程系统分析在渤中19-6 构造脊西北部发现了渤中13-2 大型中生界覆盖型太古界潜山构造,受中生界覆盖影响及多期应力叠加控制,储层具有“垂向顶部差异、内幕横向连续”的展布特点。

2)渤中13-2 构造覆盖型潜山的油气成藏模式为“超压强注—接力运移”,断层面侧向供烃窗口和潜山内幕连续性储层是覆盖型潜山规模成藏的关键。

3)渤海海域绝大部分地区为中生界覆盖型潜山,渤中13-2 大型油气田的发现突破了渤海海域中生界覆盖型潜山不能找到大型油气田的传统认识,展示了渤海海域深层巨大的勘探潜力。