拓展土力学课程学习深度和广度的教学探索

肖杨 陈萌 蒋翔 刘汉龙

摘要:作为岩土工程的专业必修课,土力学课程具有基础性、时代性和实践性的特点。研究生需求量及数量的增加,对土力学的理论性和专业性也提出了更高的要求。因此,在已有课程内容的基础上,有必要进一步开展教学探索。参考已有土力学课程教学经验,联系土力学中“土的抗剪强度”与高等土力学中“土的本构关系”,以介绍土的临界状态为重点,补充必要的三轴试验和土的性质相关知识点。以砂土临界状态分析为例,辅以微生物加固钙质砂研究,介绍了如何扩展土力学知识点,如何引入本学科的研究前沿,通过教学探索,帮助学生理解和巩固基础理论知识,激发和培养学生自主学习的兴趣和能力,为继续深造创造良好的基础条件。

关键词:学习深度;学习广度;土力学;课程建设;教学探索

中图分类号:G6423;TU43 文献标志码:A 文章编号:1005-2909(2021)06-0016-08

土力学是土木工程专业特别是岩土工程专业学生的专业必修课,是岩土工程学科系列课程中最重要的专业基础课之一。由于该课程内容的理论性较强,教育工作者探索了诸多方法来加强理论教学:对课程内容构建两段递进式体系,开设室内土工试验以加深学生对土力学基础理论知识的理解[1];使用微课进行课前预习,设置案例巩固所学知识点,建设作业库避免抄袭[2];补充课程相关教学内容的最新研究进展,并从中提出待解决的问题,启发学生进行探索研究,撰写论文等[3]。

现代社会对研究生的需求量急剧增大,有相当大比例的本科生将继续深造,因此,本科阶段教学有必要考虑学生今后的研究需求,拓展学生知识面。结合土力学课程教学目标,通过不同的方式进行课堂、实验和实践教学,并从多方面考察学生的掌握情况,通过土力学课程教学中的部分实例,扩展课程深度和广度,激发学生学习兴趣,促使学生自主探索和深入学习。

一、土力学课程教学

(一)土力学课程内容及特点

土力学的研究对象主要是土,其主要研究的内容是土的物理化学和力学性质,以及外部作用下(水、温度、荷载等)土体的工程性质。土力学课程的基本教学内容有土的性质及工程分类、土中应力计算、土的变形性质及地基沉降计算、土的抗剪强度、土压力、地基承载力和土坡稳定,学习内容主要包含基本概念、土工试验和工程实例。

土力学课程的特点为基础性、时代性和实践性[4],课程理论性、专业性强[1],教学过程中应围绕土力学课程特点有重点、有针对性地讲授。

(二)土力学课程教学目标及方式

作为岩土工程研究的前期必备基础课程,土力学课程的教学目标是:让学生了解并理解土力学的基本概念和基础理论,运用所学知识计算地基沉降、土压力、抗剪强度等,熟悉并掌握土工试验流程和要点,对实际工程有感性认识和理性思考。

土力学课程教学方式包括课堂教学、实验教学和实践教学。课堂教学以教材知识点为骨架,运用多种形式,如图片、视频和实物等,让学生的理解更具体和立体;实验教学除必须完成的基础实验外,鼓励学生自行选择感兴趣的实验,并根据实验结果得出可信的结论;实践教学可进行工程实例讲解、实例设计和建造模型等。

(三)土力学课程考核模式

根据土力学课程内容及特点,考核模式由平时成绩和期末考试成绩组成。其中,平时成绩占30%,期末考试成绩占70%。平时成绩由课堂出勤、作业和实验报告三部分的成绩组成,期末考试成绩由课程论文和试卷成绩组成。为激发学生主动学习的积极性,适当设置加分项,鼓励学生独立思考。

平时成绩能反映学生在学习过程中的学习态度和知识掌握的大致情况,期末考试的答题情况则体现学生对基础知识的应用能力。课程论文可以让学生选择感兴趣的部分,以扩展课堂教学中有限的知识点,进行更深入的学习和思考。

二、拓展土力学课程内容

为拓宽学生视野,加深学生对理论知识和实验内容的理解,在已有教学内容的基础上引入高等土力学的部分内容,在课程教学完成之后,以专题报告的形式分享土力学相关前沿热点。以重庆大学土木工程专业的土力学课程为例,将土力学中“土的抗剪强度”章节与高等土力学中“土的本构关系”章节相关联作简要介绍,在教学过程中分享课题组关于当前研究热点——“微生物加固钙质砂”的相关研究报告。

(一)“土的抗剪强度”向“土的本构关系”延伸扩展

土体的抗剪强度是影响土体稳定性的重要指标,其与建筑地基失稳破坏、边坡失稳以及挡土墙地基失稳等息息相关。因此,了解土体在外部作用下的应力状态、土体剪切破坏的特点以及与土的抗剪强度之间的关系,对保证土体和地基稳定是必要和重要的。本章节重点为莫尔-库仑强度理论、土的抗剪强度指标的测定等,主要内容为概念的理解和公式的运用及实验原理等。作为知识的扩展,适当引入高等土力学中“土的本构关系”概念和方法。其中,非常重要的部分是临界状态土力学的學习。

在本科阶段土力学课程学习中,学生曾提出一些问题:为什么土的变形如沉降是塑性变形,但是土中应力计算却要使用弹性方法?工程上常用的简化和经验公式是否科学合理?这些问题仅仅依靠当前阶段土力学所学知识是无法解决的。临界状态土力学的发展,弥补了很多经典土力学中存在的矛盾和局限性。学习临界状态土力学,可以帮助学生更加全面深入地了解和理解土的性质。

土力学课程的很多基本概念与三轴试验有密不可分的联系,因此,需要对三轴试验的原理、操作和结果等有更详细的学习。首先,需要对常见土工试验及测试有一定了解。土力学中抗剪强度的测试方法主要有直接剪切试验、三轴压缩试验、无侧限抗压强度试验和十字板剪切试验等,补充了解单剪试验、环剪试验和侧限压缩试验等。本科阶段,学生对三轴试验的了解主要集中在仪器、实验步骤等内容。作为学习本构理论的前期准备工作,拓展学习从圆柱体土样出发,让学生了解相关的应力应变概念,如轴向压应力、侧向围压及其与主应力的关系等。为巩固学生的课堂学习效果,带领学生到实验室观看三轴试验影像资料和正在进行的三轴试验,将课堂知识点与试验过程对应,加深印象。

在土力学中土的性质作为最先接触也是最重要的内容之一,是贯穿学习整个过程的线索。在学生掌握土的三相组成、结构和物理特性基础上,介绍土的弹塑性、剪胀性和各向异性等,补充介绍经典的弹塑性模型,如剑桥模型等。这一部分内容理论性较强,由于学生基础和学习能力差异性较大且拓展学习的重点不在于研究某一具体理论,因此,给学生推荐一些更加系统和详细介绍的文献和书目,待有兴趣的学生课下自主学习。

在三轴试验和土的性质等学习内容的基础上,引入土的临界状态等基本概念。首先,了解临界状态的定义,主要从如何发现这一状态和现象,该状态对应的实验结果,如何理解分析该结果三方面入手。为加深理解,课后习题主要计算土体在临界状态时的应力应变或一些重要参数。“临界状态”这一专业术语对于学生来说非常陌生,解释其含义时不能单纯用土力学的术语定义,而要结合实际生活中对土的感性认识来帮助学生理解关键点。例如,小时候几乎都会玩的沙土,堆积的沙土本来是“一盘散沙”,但可以用手或其他工具擠压成各种形状。如果用力太大,就无法再改变其形状,甚至可能破坏原来的形状。土体在受到外力作用时,会改变初始形态,但这种改变不会永远发展下去,到某一阶段,土体保持一定的稳定状态,即临界状态。结合该例,也可以让学生总结土体临界状态的作用,再有针对性地进行补充,加深学生对临界状态概念的理解。

土力学中土的工程分类包括砂土和黏土。在剪切强度中,黏性土的抗剪强度指标,以固结和排水条件来划分。对于临界状态而言,其同时适用于黏土和砂土,两种排水条件也同样适用。砂土的相关学习可以参照黏性土进行对比,比如,砂土达到临界状态所需的剪切变形比黏性土更大。除此之外,砂土试验中存在一些较为特殊的现象,如其存在相变状态,要理解这一现象,需要先了解土体剪缩和剪胀的概念。

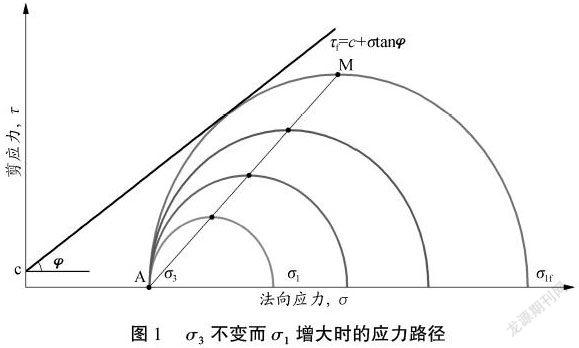

对砂土临界状态相关知识点进行详细讲解,首先,对涉及的“应力路径”概念进行学习。土体的强度和变形不仅与当前状态有关,且与其应力历史和之后的作用情况相关。对于临界状态来说,不仅要了解临界状态的应力应变,也要考虑土体是如何达到临界状态及达到临界状态后的状态改变和走向。用莫尔应力圆表示常规三轴压缩试验中σ3 不变而σ1增大的过程,依次连接莫尔应力圆的顶点得到该实验的应力路径,如图1所示[5]。引入有效应力路径,用平均应力和偏应力描述不同固结和排水情况下的应力路径,比较总应力路径与有效应力路径之间的关系,以此分析松砂和密砂在固结排水和固结不排水条件下的临界状态和应力路径[6]。

在图2中,A和C代表密砂。密砂在排水固结时,轴向应变εa增加,剪应力或偏应力先增加达到峰值后,逐渐降低并趋于稳定值(临界状态),体积先减小后增大,即体积应变先为正值,后逐渐变为负值,具有剪胀性和软化特性。B和D代表松砂。排水固结条件下,孔隙水不断排出,偏应力逐渐增大,达到稳定值(临界状态),试样体积减小,体变不断增大,出现剪缩和硬化特性。在图2(e)中,曲线A和曲线C在接近坐标原点处有一个凸起顶点。曲线下降表示体积增大,曲线上升表示体积减小。此顶点则为前面所提到的砂土相变点,此时砂土没有体积变化。

如图3,砂的密实度从大到小排序分别为D、C和A、E、B(C与A初始孔隙比相同)。在不排水固结的条件下,很松散的砂B有体积收缩的趋势,超孔隙水压力增加,有效应力下降,应力应变关系出现软化现象;E为次松散砂,同样出现软化现象;C和A介于松砂和密砂之间,砂C的孔隙水压力先短暂出现正值,随后变为负值且不断增大,出现剪胀现象;D为密砂,孔隙水压力同样先为正值,后为负值并持续增大,且增幅远大于砂C,剪胀作用更强。值得注意的是,对于不排水试验,由于砂土体的总体积不变,无法直接通过体变来观测砂土在何时发生相变,要从试验本身出发来分析理解。理论上来说,砂土受到剪应力作用时,先发生剪缩。从图3(b)中可以看到,曲线先向左,然后再向右延伸,说明砂土有效应力先减小再增大。这一现象是因为要保持土样最终体积不变,用有效应力减小产生的体积增大抵消砂土在最初阶段剪缩产生的体积减小。达到相变点后,砂土试样出现剪胀现象,此时孔隙水压力减小为负,总应力不变的情况下,有效应力不断增大。

(二)“微生物加固钙质砂”等研究前沿介绍

近年来,人们对土力学的认识进一步加深,土力学的广度和深度已经超出传统土力学的范畴,呈现出与其他学科交叉、新兴研究方向不断涌现的趋势。因此,使用其他学科的材料和方法来研究土的性质,符合岩土方面的研究趋势。通过介绍微生物岩土方面的课题前沿,帮助学生开阔眼界,树立多元化思考的意识,教学中层层递进,将方法融入其中。

(1)从微生物和岩土两个看似毫不相关的领域寻找关联,并介绍课题所用方法的原理,以及对土力学性质的影响。土壤中的微生物与其环境相互作用,导致岩土体的组成与结构发生改变,形成一系列成分和形貌独特的生物矿物,如深海锰结核、叠层石等。传统的土力学研究并不考虑微生物的作用,忽视了微生物导致的土体力学特性改变。在传统土力学基础上考虑微生物作用形成的微生物岩土技术成为岩土领域的前沿课题和研究热点。微生物岩土技术利用微生物的代谢或其与环境中某些物质发生一系列生化反应,转化或降解环境中的这些物质,以此达到净化环境、改善土体工程性质等目的,主要类型有微生物诱导生成碳酸盐沉淀(MICP),反硝化菌在碱性缺氧条件下诱导生成碳酸盐结晶,硫酸盐还原菌在有机质充足的缺氧环境中诱导生成碳酸盐沉淀,铁盐还原菌氧化生成铁盐产物和土颗粒间的粘结物及藻类光合作用生成碳酸盐沉淀,粘球菌等通过多糖类聚合物组成细胞生物膜等。微生物诱导碳酸钙沉淀作用(MICP)利用某些细菌产脲酶分解尿素,生成铵根离子和碳酸根离子,环境中的钙离子与碳酸根离子结合生成碳酸钙沉淀,具有碳排放低、环境相容性好、施工能耗低的特点,是一种新型、环保、自然、低能源的加固技术。

微生物加固可以提升巖土体的工程特性,对土体和岩石的强度、变形、破碎和渗透等特性有一定影响。研究表明,微生物加固后的细粒土、粗粒土和砾石等多种岩土散粒体的无侧限强度得到较大提升,且强度提升随碳酸钙含量的增加而增大,同时,土体刚度也逐渐增加。微生物诱导生成碳酸钙沉淀处理后的土体,其抗液化性能得到显著提升,且随加固程度的加深而提高。

(2)从工程实际出发,为微生物加固寻找合适的工程应用场景。虽然微生物加固具有诸多优点,但其适用性有限,一般而言,砂土加固效果较好,粉土、黏土、有机质土等加固效果较差。在南海岛礁建设过程中遇到的主要岩土体为钙质砂。钙质砂主要由死亡的珊瑚、贝壳碎屑形成,矿物组成主要是碳酸钙和其他一些难溶盐类。其特点是形状不规则、颗粒间孔隙率大、易破碎。钙质砂的力学性能与一般陆源砂有很大的区别,常见地基处理方法对于海域条件并不适用,因此,钙质砂地基处理是南海岛礁建设中的一项技术难题。

根据微生物技术的适用性,课题组考虑利用微生物技术解决南海诸岛在开发建设中遇到的钙质砂地基问题,如钙质砂颗粒破碎问题、钙质砂地基变形问题等,基于此思路,课题组开展了微生物加固钙质砂的多尺度研究。

使用微流控技术探究微尺度下微生物加固钙质砂的动态胶结过程和微观机理[7]。微流控芯片技术是一种微观尺度上的测试分析方法,可以在微小管道中实时观察反应的进行。研究发现,MICP反应先形成絮凝状沉淀,再形成聚集的碳酸钙沉淀。在时间和空间上呈不均匀分布,更易沉积在砂颗粒表面而不是吸附于管壁。孔隙间的碳酸钙沉淀增大较均匀,而砂颗粒间的碳酸钙沉淀发展具有明显的方向性。

单元尺度下,研究微生物胶结钙质砂的动三轴试验结果。观察分析钙质砂试样孔隙水压力的发展进程及其与试样强度、变形的关系。以SEM扫描电镜观察试样,分析钙质砂试验前后表面的变化,对试验现象进行合理解释[8]。

通过无侧限抗压试验、劈裂抗拉强度试验和三轴试验等,研究微生物加固钙质砂的强度和变形特性,建立边界面本构模型,通过试验结果加以验证[9]。

从微米量级到单元尺度、模型试验和现场试验的多尺度研究,证明了微生物加固技术可以在岛礁地基加固[10]中应用。此外,颗粒破碎量随土体试样的碳酸钙含量增加而减少,微生物加固形成的碳酸钙沉淀对颗粒破碎起到了抑制作用。微生物生成的碳酸钙沉淀,在土体中发挥的作用主要有保护土颗粒表面防止其开裂,填充颗粒之间空隙,缓冲加载过程中的外力等。

(3)从微生物岩土技术存在的局限性,思考更加完善的新方法。虽然微生物岩土技术具有环境友好、扰动小和高效等优点,但依然存在一些问题,如成本较高、加固均匀性和效果不稳定等,这些问题制约了该技术的大范围应用和推广。目前已有许多利用微生物加固技术修复岩石裂隙的试验和应用,修复后的岩土体结构完整性和密封性显著提升,且此处再次开裂破坏需要的压力大于修复前造成开裂破坏的压力。土壤的重金属污染处理一直是重要但较为困难的问题。微生物诱导碳酸盐沉淀技术可使土壤中一些金属离子和放射性元素与碳酸根离子结合产生沉淀,固定这些金属元素,阻止其再次扩散,对重金属的去除率达到50%~99%。由此可见,利用微生物加固技术对重金属污染的土壤进行处理是可行且有效的。

目前,课题组正在积极寻找微生物岩土加固的新思路。在微生物固化技术的基础上,加入高岭土作为胶结载体[11]。该种方法下加固的粗砂试样强度大于普通微生物加固试样强度,且试样强度随加入高岭土的含量增加而增大。通过一种具有大小孔隙的概念化微流控芯片和图像处理技术,对微生物矿化沉积过程进行时间和空间上的识别和计算,得到碳酸钙沉淀先快后慢的发展规律及空间上分布不均匀的生长形式[12]。微生物加固技术不仅可用于岛礁地基处理,也可用于堤坝加固[13],其实验方法是喷洒微生物菌液及其需要的盐类到堤坝模型表面,待其外表坚硬后风干,进行水槽实验,结束后对加固的外表面测试物理力学性能。结果表明,微生物加固后堤坝抵抗冲刷侵蚀的能力强于未加固的堤坝试样。

“土的本构关系”涉及较多理论知识、知识面较广,学生理解起来有一定难度,因此,以土体的临界状态为主题,在三轴试验和土的抗剪强度试验基础上进行适当延伸。学习重点依旧是理解基础概念,如剪胀、剪缩和软化、硬化的概念,结合三轴试验条件,辅以图表讲解。图中曲线的变化则引入偏应力、有效应力、孔隙水压力和相变点等概念,结合孔隙比、轴向应变、总应力与有效应力和孔隙水压力的关系等已有知识点进行理解。结合微生物土力学课题,以专题报告的形式从课题研究的背景到课题涉及的技术及应用前景进行详细介绍,对进一步的研究提出新的思考。

三、结语

以土力学课程教学为例,抓住重点难点问题,对土力学所学知识进行拓展,引入微生物岩土加固技术等相关学科前沿研究,帮助学生理解和巩固基础理论知识,激发学生的学习热情,培养学生自主学习和深入学习的兴趣和习惯,为进一步深造和学习打下坚实基础。

参考文献:

[1]代国忠,史贵才,吴晓枫.“土力学与基础工程”课程建设与教学改革探索[J].长春理工大学学报(社会科学版),2009,22(6):1028-1030.

[2] 李广信.关于岩土工程考试的若干问题[J].岩土工程界,2003(5):13-14.

[3] 刘汉龙,曹平周,吉伯海.以精品课程建设为抓手提升河海土木整体教学水平[C]//全国高校土木工程学院院长工作研讨会,2010.

[4] 李广信,吕禾,张建红.土力学课程中的实践教学[J].实验技术与管理,2006 (12):13-14,23.

[5] 朱凡,胡岱文,郭映忠,等.土力学[M].重庆:重庆大学出版社,2005.

[6] 李广信.高等土力学[M].2版.北京:清华大学出版社,2016.

[7] 何想,马国梁,汪杨,等.基于微流控芯片技术的微生物加固可视化研究[J].岩土工程学报,2020,42(6):1005-1012.

[8] 刘汉龙,肖鹏,肖杨,等.Micp胶结钙质砂动力特性试验研究[J].岩土工程学报,2018,40(1):38-45.

[9] 刘汉龙,马国梁,赵常,等.微生物加固钙质砂的宏微观力学机理[J].土木与环境工程学报(中英文),2020,42(4):205-206.

[10] 刘汉龙,马国梁,肖杨,等.微生物加固岛礁地基现场试验研究[J].地基处理,2019(1):26-31.

[11] 马国梁,何想,路桦铭,等.高岭土微粒固载成核微生物固化粗砂强度[J].岩土工程学报,2021,43(2):290-299.

[12]何想,刘汉龙,韩飞,等.微生物矿化沉积时空演化的微流控芯片试验研究[J].岩土工程学报,2021,43(10):1861-1869.

[13] 刘璐,沈扬,刘汉龙,等.微生物胶结在防治堤坝破坏中的应用研究[J].岩土力学,2016,37(12):3410-3416.

Abstract: Soil mechanics course has the characteristics of basic, epochal character and practicalness as a required course for geotechnical engineering. At present, the increasing demand and number of graduate students put forward higher requirements for theory and professionalism of soil mechanics. Therefore, it is necessary to carry out teaching exploration to expand the depth and breadth on the basis of the existing course content. Based on the teaching experience in soil mechanics, “shear strength of soil” in soil mechanics and “constitutive relation of soil” in advanced soil mechanics were connected. Focusing on introducing the critical state of soil, key points related to triaxial tests and soil properties were necessarily supplemented. The critical state analysis of sand soil was provided as an example, and the research on “microbial reinforced calcareous sand” was given as an aid. This paper introduced how to expand the study points of soil mechanics and how to introduce the subject frontiers. This helps the students understand and consolidate the basic theoretical knowledge, stimulate and cultivate students interest and ability in independent learning, and create good basic conditions for further study.

Key words: learning depth; learning breadth; soil mechanics; curriculum construction; teaching exploration

(責任编辑 周 沫)