深度学习视阈下湖湘印染艺术的模因溯源

张桓

(长沙理工大学设计艺术学院,湖南 长沙 410114)

在时代背景的驱动下,非物质文化遗产的外在符号表现体系会随着社会生产力发展和受众文化喜好变迁不时做出一些适应性的调整,但非物质文化遗产的审美内涵特征变化则相对缓慢得多,这主要是其文化模因的稳定化作用的结果。 “模因” (Meme)是英国生物与社会学家道金斯(Richard Dawkins)模仿生物学名词 “基因” (Gene)创造出来的文化符号学术语,其定义是储存各种意义并在文化社会中传播复制的元素[1]。符号学家赵毅衡针对模因给出了进一步的阐述: “文化中的意义解释方式(符码)的稳定延续,能保证文化表意方式(编码)与解释方式(解码)得以延续,从一代人传到另一代人。模因要求一个文化尽可能严格地模仿延续其文本格局,从而保持意义的稳定性。[2]” 例如湖南民间印染艺术深受中华传统文化的影响,选用的纹样素材往往来自社会大众心目中约定俗成的吉祥涵义[3]:在印染门帘中常以大花瓶配以牡丹、梅花等各种花卉和吉祥图案,以此寓意 “富贵平安” 或 “平安如意” 来守护一户一宅的宁静吉祥;在印染被面上,多印有各种大小不同的瓜类或是蔬果如石榴、桃子来隐喻人类的繁衍以及子孙绵延。

近年来,基于深度学习神经网络的人工智能技术在机器视觉、医学图像处理和语音识别等诸多应用领域取得了巨大成功,在某种程度上甚至可以替代人类的工作。从美学角度而言,湖南民间印染纹样的造型突出表现为平面感和装饰味,在蓝白之间利用花纹、斑点的大小形态变化来营造不同的设计主题,从而达到丰富多样的审美效果。从图像学角度而言,湖南民间印染纹样图案可以用二维数据矩阵特征信息挖掘来探寻其与参考图像的关联关系。尽管道金斯和赵毅衡等学者提出了模因的概念,但无法像生物基因概念一样给出量化描述,也没有指出具体的研究路径,或许这在主观世界本就是一个很难回答的问题。对此本文尝试应用人工智能新技术,融合数据挖掘、图像处理和机器认知等手段,通过图案构成特征量化方式分析湖湘现代印染纹样与中国历代传统纹样之间的模因传承关系,寻求湖湘印染艺术演化进程中的客观真实、审美内涵和文化价值,同时为其他类似研究提供科学高效的数字人文分析范式。

1 深度学习神经网络分类模型构建

1.1 中国传统纹样数据库

在本研究中,我们通过扫描中国传统纹样图典的方式建立训练深度学习神经网络的图像数据库(图1)[4],并按时间线分为汉代、魏晋南北朝、唐代、宋代、辽金元、明代和清代共7个类别,每个类别数据集包含100幅纹样图像,整个数据库共计700幅。

1.2 基于迁移学习的ResNet-SVM分类模型

目前面向图像处理的深度学习神经网络大多为卷积神经网络类型[5],其特点是二维数据特征挖掘效果好。残差网络(Resnet)是中国学者何恺明(Kaiming He)等[6]在2016年开发出来的优秀深度学习模型分类器,通过在大型图像测试集[7](ImageNet,共计128万张图片,包含动植物、日常用品等1 000个对象类别)上进行充分训练,取得了很好的分类准确性。为克服纹样数据库较小的问题,本文采用迁移学习策略:首先以在ImageNet测试集和本文建立的纹样数据库上预先训练好的18层结构残差网络(ResNet-18)作为纹样分类模型基干,然后将ResNet-18尾部的全局池化层(即ResNet-18中的pool5)后面的连接层裁剪掉,并将全局池化层汇集所有空间位置的512个特征作为最终支持向量机(Support Vector Machine,简称SVM)分类器[8]的输入。残差网络-支持向量机(Resnet-SVM)模型的结构原理图如图2所示。

1.3 ResNet-SVM分类模型的两段式训练策略

ResNet-SVM分类模型的第一阶段训练是完成ResNet-18神经网络的迁移学习,具体方法如下。(1)将传统纹样数据划分为训练数据集和验证数据集,其中70%的图像(490幅)用于训练,30%的图像(210幅)用于验证,同时,在训练过程中,沿垂直轴随机翻转训练图像,并在水平方向和垂直方向上将图像随机平移若干个像素,避免网络过拟合和记忆训练图像的具体细节;(2)迁移在ImageNet测试集完成预训练的ResNet-18神经网络,考虑到ImageNet测试集和本文建立的纹样数据库差异性较大,因此在训练过程中,冻结ResNet-18的前12个初始层的权重,以防止这些较浅网络层过拟合新数据集,并显著加快网络训练速度;(3)参数设置:随机梯度下降训练模式,最小批量10,初始学习速率0.000 3,验证频率49,共训练50轮。

ResNet-SVM分类模型的第二阶段训练是从上一步预训练的ResNet-18神经网络中提取已学习的图像特征,并使用这些特征来拟合SVM图像分类器,具体方法是:(1)将传统纹样数据划分为训练数据集和验证数据集,其中70%的图像用于训练,30%的图像用于验证,由于训练集和验证集是随机划分的,因此其实际数据与第一阶段训练不一样,这样的操作可以进一步强化ResNet-SVM的学习效果和分类准确度;(2)冻结ResNet-18神经网络权重并裁剪全局池化层pool5后面的全部连接层,将全局池化层的输出作为SVM的输入,完成ResNet-SVM模型对纹样数据库的训练和验证(图2)。

最终实验测试结果显示:若单纯采用ResNet-18神经网络,其平均分类准确度为58.1%,而采用本文提出的ResNet-SVM模型,其平均分类准确度则提高到92.6%。考虑到纹样数据库有7个分类,任何一张未标注的图像的随机分类准确度只有14.3%(即1/7),因此ResNet-SVM模型的分类能力和结果的可信度是可以满足数字人文研究基本要求的。

深度学习神经网络具有很强的信息挖掘和模式感知能力,但也存在一些不足之处,例如深度学习神经网络的分类和预测准确度非常依赖于数据的数量、信息容量和关联性,本文所构建的中国历代纹样数据库规模还非常小,后期还需进一步补充完善。

2 湖湘印染艺术模因的量化分析与探讨

2.1 模因测度方法

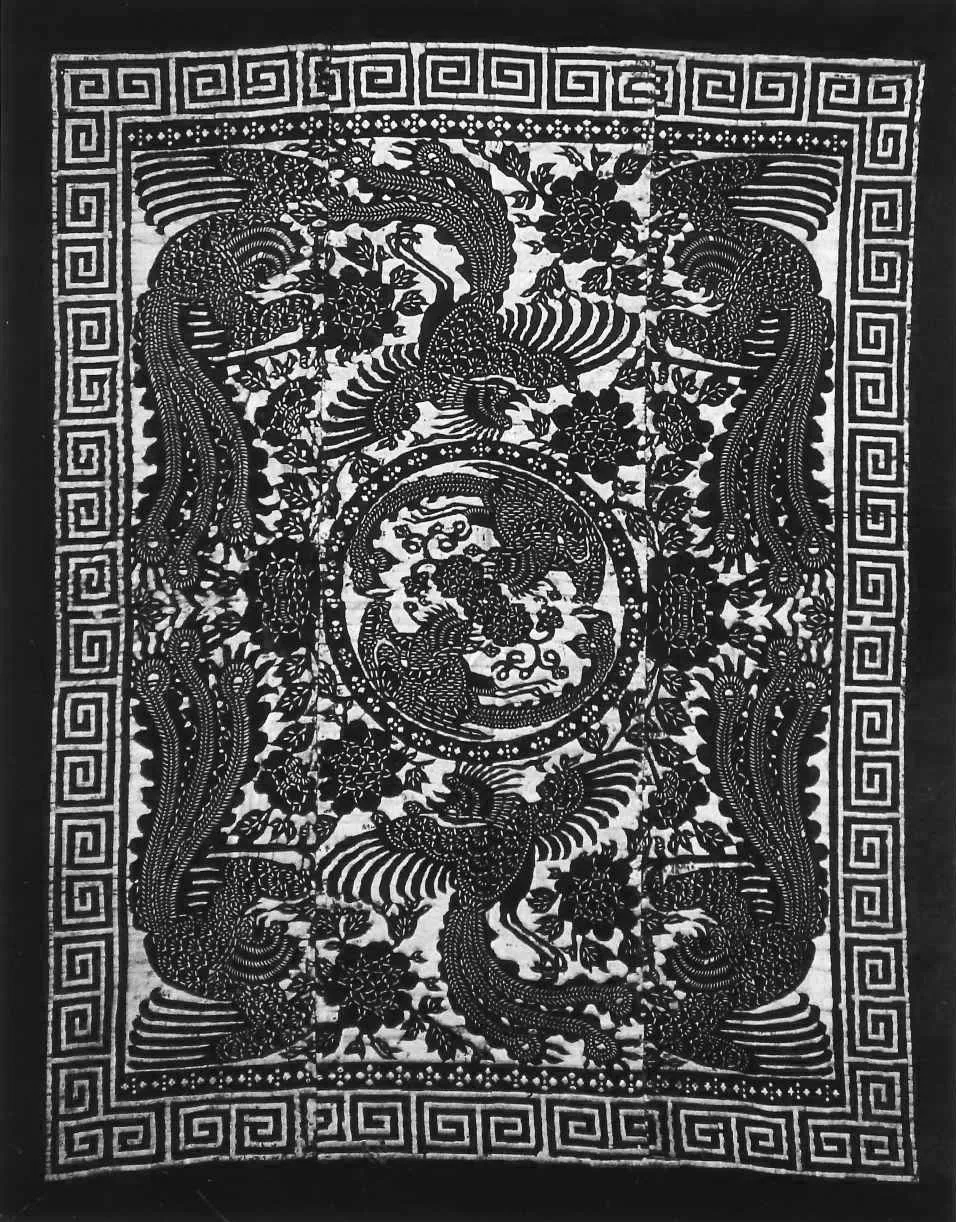

在中国传统文化中,纹样属于文化学意义上的浅层显性符号集合,古人通过特定的平面图形构成来表达美好祈盼或表现民间习俗。由于模因的作用,在一定历史时期内,如某个朝代,艺术纹样的构图方式具有时代性和延续性,其内在特征不会随着图案主题的变化而发生本质改变,因此以纹样内在特征作为模因的间接测度变量是可行的。更为重要的是,深度学习神经网络有能力通过复杂函数映射关系认知图像的本质:具有同样内在纹理特征的图像,无论主题是否类似,都会被认为是同一类图像,从而可以进一步认定为具有类似的模因。例如,图3是由湖南凤凰生产的扎染挂片-刘海戏蟾,是根据河北民间剪纸演变而来,它以大块黑白塑造出刘海顶天立地的形象,这种以 “丰腴为美” 的审美风范与唐代的设计文化十分相似,上节所述的ResNet-SVM模型根据数字图像特征相似度的最大值将其断定为传承了唐代模因。明代和清代的牡丹纹饰线条繁复,造型精细写实,花头大而饱满,常与一些同类吉祥花卉纹、动物纹相结合,构成各种意向。图4是由湖南宁乡生产的印染被面-凤啄牡丹,该图形上下左右对称,中间有一圆形 “喜相逢” 纹样,四周饰以回纹,有男女相戏、连绵不断的寓意,整体风格颇具明清时期的典型特征,事实上,ResNet-SVM模型也将这幅 “凤啄牡丹” 划分到明代模因特征类当中。

特别需要阐明的一点是,ResNet-SVM分类模型是从概率统计的角度定量描述一幅印染纹样与中国不同时期传统纹样的相似度,并以相似度极值作为纹样模因归类的依据。美国哲学家鲁·阿恩海姆指出: “当我们试图观赏一幅作为艺术作品的油画时,就需要一种更为精确的意象了。这需要对构成整体的各种关系进行透彻的考察,因为一件艺术作品的部分并不只是识别性的标签,而是要通过视觉特征传达出作品的意义来。[9]” 显然,本文所提人工智能方法只是通过数据挖掘方式解决艺术纹样识别性标签的问题,而人类的主观意识活动极其复杂,因此试图单纯地通过机器理性数据分析即可揭示人类文化传承脉络的想法是无益的。但是,深度学习神经网络模型得出的分类结果,可以有效克服人们对多维特征空间抽象建模能力不足形成的认知误差,或因主观经验形成的偏见,也提供了更多的探索路径和研究范式,帮助我们从新的视角去发现和解释不同时期纹样图像的逻辑映射关系。当然,对于纹样数据分析和模因归类结论的生成还需要通过传统的史料发掘、田野调查、民俗学论证、设计美学辨析等方式进行鉴辨。

图1 中国历代传统纹样示例

图2 残差网络-支持向量机(Resnet-SVM)结构原理图

2.2 湖南民间印染纹样数据库

湖南民间印染工艺主要包括蓝印花布、扎染和蜡染3大类,其中蓝印花布和扎染最为常见。扎染和蜡染工艺由于不使用雕版,因此制作过程更灵活,但细节不如蓝印花布精致。为了更加准确、可靠地探寻湖湘印染艺术的文化传承脉络,我们按统计数据的分布可信度对测试样本在数量、来源、工艺和载体类型等方面进行了优化设计,最后确定样本采集方案为:共计150幅湖湘印染精品的图像数据[10],按工艺类型和创作活度分为115幅蓝印花布和35幅扎染/蜡染制品;纹样载体包括被面、床单、门帘、方巾、围裙和兜肚等民间常见品种;这些具有代表性的珍品既有湖南省群众艺术馆等文博单位的现代藏品,也有出自湖南民间工艺美术家之手的佳作,能够反映出当下湖湘印染艺术的整体风貌和工艺水平。

2.3 分类结果与人文辨析

基于ResNet-SVM模型的蓝印花布和扎染-蜡染两组样本的模因划代数据如表1和图5所示。数据总体分析可见,印染工艺对于纹样特征的影响很小,二者分布情况大体一致;湖湘印染艺术对于明清时期的模因传承明显大于其他更久远时期,揭示时间是模因耗散的关键因素,毕竟艺术源于生活,而生活不能脱离当下的社会情境;唐代模因在整体分布中出现了一个小高峰;湖湘印染艺术对于宋代文化出现了模因隔绝现象。上述分析表明,模因传承是一个极复杂的过程。

图3 扎染挂片-刘海戏蟾

图4 蓝印被面-凤啄牡丹

人类学家爱德华·泰勒提出文化是一个 “复合综合体,它包括知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗,以及作为社会成员的一分子所获得的全部能力和习惯”[11]。文化既是人们认知自我的手段,也是推演未来的工具,功能性是文化的重要特性。艺术作为文化的一部分,其所承载的功能作用下降会极大地削弱艺术自身的活度。在20世纪初期,湖南的民间印染行业非常发达,既有长沙、邵阳等城市的印染花布集中生产点,在山区和农村还散落许多大小不一的印染作坊。此时印染工艺对匠人来说既是一门艺术,也是有利可图的手艺,而对于广大消费者而言,印染布料也是装点生活的必要饰品,如门帘、被褥、衣服等。湖南地处南方丘陵地带,春夏多雨潮热,居住在平房院落里的广大城乡群众多用门帘隔离蚊虫和保护私密,既然挂在门面,自然不能太素,此时门帘上的印染纹样艺术符号的实用意义上升,其中融合中西方工艺美术特长、注重装饰意味的明清纹样图案所具有的实用价值最大,成为普通民众的首选。同样,随着城镇化发展和生活水平的提高,门帘和色彩单一的服饰的日用功能逐渐缺失,于是印染纹样也淡出了人们的生活视线。事实上,老的艺术符号的消退并不一定是模因自身的问题,还有可能是旧的艺术载体功能性下降所带来的连带效应,这是在非物质文化遗产保护措施制定和实施过程中应当注意的问题。英国学者贡布里希在讨论装饰艺术系列问题时指出 “艺术的功能与设计的功能必须分开的观点,已经被世人所接受了。……失去了施展才华机会的形式创造想象力应该有新的用武之地”[12]。因此,从艺术的 “原真性” 视角传承湖湘印染艺术,可以在纹样符号载体方面推陈出新,从形、色、质等多方面入手,保留湖湘文化符号的指向性,突破其变化的时间、空间、用途等各种维度,从而将传统艺术中有温度的文化继承下去。图6是湖南省群众艺术馆收藏的一幅扎染门帘作品《花瓶与猫》,图中对猫的刻画粗中有细,精致生动。受此纹样主题图案启发,我们贴合现代流行文化设计了如图7所示的首饰作品,其色彩丰富,通过加入金属和珍珠来映衬羊毛毡的柔软,不仅形成了猫在花瓶上嬉戏的悠闲画面,还延伸了纹样符号表意的潜力。

“愉悦感” 就是普罗大众对艺术的基本要求之一,与市民生活消遣密切相关的精美图案容易勾起人们对浮华世界的联想,这应该就是一些流传至今的传统纹样依旧引人喜爱的根源,正如现今很多奥斯卡获奖作品叫好不叫座,剧情简单但让人轻松愉快的商业娱乐大片反倒屡刷票房记录大概就是这个道理。而自信、包容的时代文化模因则可以大大提升艺术的 “愉悦感” 指数。符号学家赵毅衡也指出: “‘乐观倾向’造成(艺术)符号美感中项偏边:被文化视为正常的,人就觉得愉悦,既然能给人愉悦与快感的,就是美的。[13]” 汉唐是中国历史上少有的国力强盛、经济繁荣、对外开放的时代,尤其是唐朝,在很长的一段时间内举国上下呈现出开拓进取、积极向上的精神风貌和高扬的文化自信。唐代的染织图案题材有盘龙、对凤、麒麟、鸳鸯、团花等数十百种之多,我国工艺美术大师雷圭元称赞唐代染织纹样为 “香花瑞草、珍禽奇兽,真是花团锦簇,美不胜收”[14]。时至今日,盛唐时期的艺术作品仍给人一种视觉冲击力强、兼具力量与自信的美(或称之为 “愉悦” )的感受,这似乎就是唐代模因在湖湘民间印染艺术中长期存在的缘由。魏晋南北朝虽战乱不断、社会动荡,却是中国历史思想史上的一个极度自由和包容的时代,人们的审美文化注重个体的思想开放和内在之美。魏晋南北朝时期佛教文化兴起,装饰纹样以自然花草为主,艺术特征清新、灵气,正合返璞归真的理想,如由宝相花和忍冬草结合形成的 “缠枝莲花” 图案流传至今,仍常被湖湘印染艺术家作为艺术创作的参考素材。

表1 湖湘印染艺术作品模因划代统计数据

图5 湖湘印染艺术作品模因分布对比图

宋代模因在湖湘民间印染艺术中的缺失是表1数据给出的一个意外发现。这种模因隔绝现象似乎不能只用时间耗散来解释,社会群落文化性格冲突应该也是重要的原因之一。民俗学认为 “人生活在特定的民俗中,随着岁月的流逝,这些民俗汇聚成一种文化情结,积淀为一种牢牢系固着个人与国家、个人与民族、个人与地域的文化根脉,成为群体赖以存在的文化标志和独特文化的象征符号”[15]。先进的生产技术可以轻易地在不同地社会群落中转移,但文化的接收却有很多阻碍条件存在。文化与意识形态高度关联,具有很强的民族性和地域性。湖南位于云贵高原边缘,是汉民族和西南少数民族交汇的中间地带,不同族群文化长期的相互交流和渗透,使得该地域的社会群落形成独特的文化性格,比如与含蓄的中国传统儒家文化不同,湖湘印染艺术对于民间质朴的男欢女爱图案主题也并不忌讳。顾炎武称湖南为诸蛮错处之地, “蛮子剽悍乐祸,自汉已然,非可以礼仪法制柔也”[16]。湖南人敢爱敢恨、质朴率真,常把 “霸蛮” 作为自己的文化标签。纵观历史,宋朝政权面对北方游牧民族的军事压力,长期采取消极防御国策,偏安一隅。在这样的时代背景下,孙德明指出 “宋人的审美情感已经提炼到极为纯净的程度,它所追求的不再是炽热情感的发扬、慷慨呼号,不再是外在物象的气势磅礴、苍莽雄浑,不再是艺术造境的波涛起伏、汹涌澎湃,而是对某种心灵情境的精深透妙的观照”[17]。显而易见,两种截然不同的群落文化性格很难共鸣,因此宋代艺术的模因在湖湘民间印染艺术中不讨喜也不足为奇。

图6 扎染门帘-花瓶与猫

图7 首饰设计-花瓶与猫

3 结束语

非物质文化遗产是人类社会文化的宝库,其文化模因既有与时代脱节的部分,也存在大量具有民族地域特色、文化自信等生命力强大的片段。深度学习是人工智能技术发展的最新产物,在许多工程领域取得了重要的应用进展,但在人文社会科学领域尚缺乏应用研究。

本文从多学科综合的角度出发,将深度学习技术与湖湘民间印染艺术的模因挖掘相融合,探索湖湘印染艺术精准传承和创新设计的新路径。利用中国传统纹样数据库,构建以二维结构特征为依据的深度学习神经网络ResNet-SVM分类模型,以纹样图像特征相似度为间接度量标准,量化分析不同历史时期中华文化模因在湖湘印染纹样中的分布情况,最后形成了以下推论:(1)中国传统文化模因在湖湘印染艺术中的延续是一个非常复杂的过程,时间是模因耗散的敏感因素但不是唯一因素;(2)印染艺术注重纹样的装饰性意味和整体呈现出的 “愉悦感” 效果,自信、兼容并蓄的模因具有更多的传承概率;(3)湖湘印染艺术具有浓郁的地域文化特色,对于文化性格冲突的模因具有很强的隔绝机制。