韧性理论视角下城中村建设探讨

文/山东建筑大学建筑城规学院 张静宇

1 韧性理论

1.1 韧性理论的提出背景

随着城市化进程加快及灾害种类日益繁多,城市特别是大城市对灾害的敏感度逐渐提高,在遭受灾害时,适应能力较差。因此,为提高城市应对灾害的能力,保持城市生长活力,“韧性”概念应运而生。

1.2 韧性城市的概念

韧性城市是指具有准备、缓冲和应对不确定性扰动(如突发灾害、恐怖袭击等),实现公共安全社会秩序和经济建设正常运行能力的城市。其价值在于对面临现代城市系统空前的不确定性,城市自我调整适应能力的全面提升。

城市韧性由基础设施韧性、制度韧性、经济韧性及社会韧性4部分组成。基础设施韧性是指在应对灾害时,基础设施及其建设结构防御性的提升,以及城市生命线工程的畅通和城市社区的应急能力;制度韧性是指政府及非政府机构管理社区的能力;经济韧性是指城市在应对危机时,其经济的抗压及恢复能力;社会韧性指城市社区人口特征、组织结构方式及人力资本等要素的集成。

1.3 我国城市缺乏韧性的原因

1)对自然资源的过度索取 许多城市在发展过程中违背“可持续发展”初衷,为追求经济效益和节省开支,过度索取自然资源现象层出不穷,导致城市中出现许多新的灾害,如地下水过度开采造成采空区、漏斗区;煤矿过度开采造成路面塌陷,危害人民生命财产安全;重大危险品集中贮存等。

2)过快的城镇化建设 改革开放以来,我国城镇化建设逐步加快,盲目追求城镇化导致诸多遗留问题,如建设新城区,忽视老城区,造成老城区设施老化,无人监管;无序的房地产开发导致开敞空间缺乏;一味追求城市扩张,无法处理好城市边缘区农村与城市的关系,城中村问题严重等。

3)缺乏安全减灾设施投资 追求城市快速发展的同时忽视了城市安全性,对城市防灾减灾设施重视度不足,以致在灾害来临时,城市缺乏有效的保障机制,如灾害预警、防灾减灾、救援实施等方面严重滞后。

4)基础设施间依赖性强 城市间的规模化发展导致城市间基础设施的依赖性越来越强,增加灾害发生的连锁效应,即若某城市中的某一子系统遭到破坏会引起其他相关系统的连锁破坏,导致灾害损失呈非线性递增趋势。

2 城中村

2.1 概念

城中村是指在城市快速发展过程中,由于城市向外扩张,导致外围农村土地全部被征用,村民身份转变为城市居民后,仍居住在原有地址的居民区,或是指在农村村落城市化进程中,由于农村土地大部分被征用,滞后于时代发展步伐、游离于现代城市管理之外的农民仍在原村居住而形成的村落。

有学者认为城中村是在城市快速发展中,城市将一些距离城区较近的村庄包入城市建设用地内;也有学者认为城中村存在于城市边缘地带,是在城市内部普遍存在的农村自然居住聚落。城中村是在城市化发展背景下,存在于城市建设用地范围之内或边界的区域,这些村庄处于城市中,但在人口构成、经济结构和生活方式等方面与城市仍有较大差距。

2.2 形成的原因

1)城镇化过快发展 改革开放以来,我国城镇化进程飞速发展,城市如“摊大饼”式不断向外扩张,不断包围城市边缘区的农村地区获得发展空间,这就在城市中出现农民集聚生活的“城中村”现象。

2)城乡土地制度差异 我国城市和农村是2种不同的土地管理制度,城市土地属于国家所有,农村土地属于集体所有,村民拥有自家宅基地的使用权,城市包围农村后农村的土地性质未发生改变,土地价值由于开发建设较之前升高,这种土地使用权的收益远高于政府的土地征用费,为实现自身利益最大化,私自盲目混乱建设频发,这种土地制度的不同导致政府无法对土地进行统一管理,很大程度上导致城中村的出现。

3)大量外来人口集聚 工业化促进城市化,为增强城市竞争力,城市向外扩张,城市规模不断扩大,越来越多的外来打工者涌入城市,这些被城市包围的农村地区由于区位优势、租金低廉、手续简单成为外来劳动人口的首选落脚地,出租房屋成为原村民的主要生活来源,人口集聚的同时促进该地区商业的发展,“城中村”规模初显。

3 基于韧性理论的城中村建设

3.1 城中村缺乏“韧性”

在城市中,城中村的出现和发展不仅影响城市的市容市貌,城中村内基础设施不完善、应急机制缺乏、布局结构混乱等,使城中村成为城市不稳定因素,“韧性城市”理念同样适用于城中村改造,综合分析城中村出现的问题,城中村缺乏的“韧性”主要包括以下方面。

1)缺乏基础设施韧性 由于城中村之前是农村,农村的道路、水电、环保等基础设施相对落后,当农村地区被城市规划区包围后,人口大量集聚、多方利益追逐导致城中村未重视基础设施建设,高密度建筑侵占许多道路用地,难以满足消防要求,出现垃圾乱堆、绿化面积缺乏、排水不畅等问题,当遇到自然灾害如地震、洪水时,城中村的基础设施失去作用,无法起到后续完善的保障作用。

2)缺乏制度韧性 ①城乡二元土地政策形成城市国有土地所有权及农村地区集体土地所有权,城中村虽在城市规划区范围内,但其土地性质并未改变,导致政府在统一管理方面存在难度;②城乡二元户籍政策使城中村的性质仍属于农村,虽然过上城市居民的生活,但在就业、教育、医疗等方面享受不到城市居民的便利。城中村缺乏有效的规划管理工作,又反过来促进了城中村的扩张。

3)缺乏经济韧性 城中村原有居民的收入来源由农业生产变成以租赁住房为主,形成相对封闭的经济体系,而且城中村的房屋大多自建而成,没有房屋建设制度约束,为追求利益,“贴面楼”屡见不鲜,这种由违章搭建建筑依靠租赁形成的经济体系易受外界环境的影响。

4)缺乏社会韧性 城中村由于交通方便、租金低廉成为许多外来劳动人口的首选落脚地,许多城中村的外来人口数已远超本地居民,城中村的人口复杂化导致该区域内犯罪率极高,一定程度上影响了社会的稳定发展。

3.2 “韧性”城中村建设对策

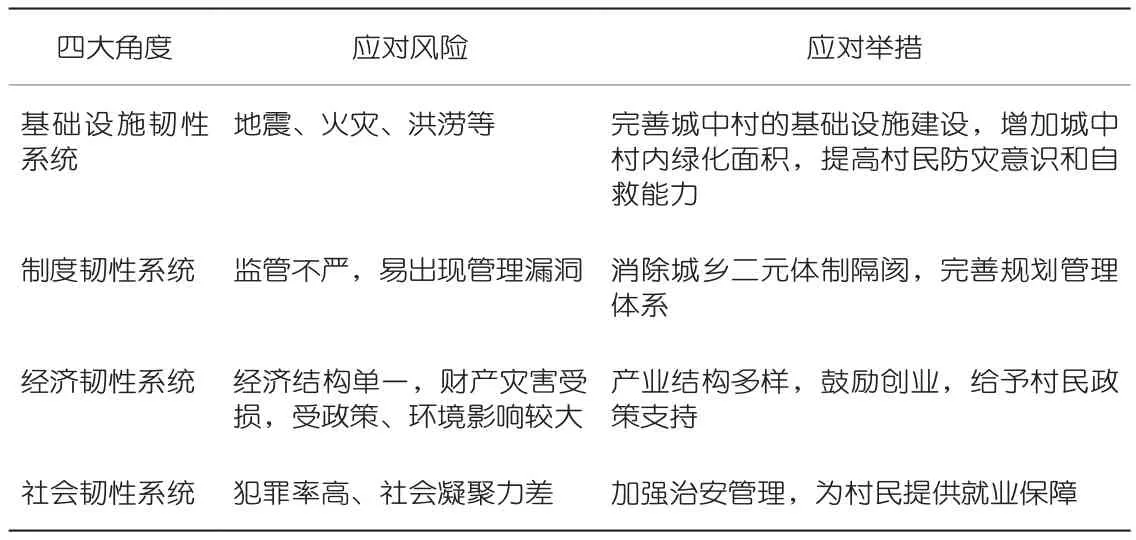

“韧性”城中村的建设措施建议如表1所示。面与城镇居民享受同等待遇,健全社会保障机制,鼓励村民创业,并给予政策支持,取消村委会和居委会,将村民纳入城市社区管理范围,消除城中村的城乡二元体制差异。

表1 “韧性”城中村的建设措施分析

3)加强防灾宣传,提高居民防灾意识 城中村出现的大量违章建筑,多是由于村民长年从事农业生产,知识和眼界落后于现今社会发展,更缺乏防灾意识,社区要对此加强引导,完善村民知识体系,教育引导其树立正确的财富观、价值观和就业观,普及防灾减灾知识,增强村民防灾减灾意识和自救技能。

4)解决外来人口的住房问题 城中村的村民为获取更高的收入,将自家房屋隔成许多单间,住房质量差且存在安全隐患,城中村内可为外来人口提供廉价租房,并统一管理,所得收入可为村民提供分红。

4 结语

1)保护生态环境,加强基础设施建设 要确保城市健康持续发展,首先要保护好人们赖以生存的居住环境。城中村的生态环境较周边较差,基础设施不完善,雨雪天气时人们出行更加不便,城中村要加强基础设施建设,加大防灾设施投资力度,完善内部道路、供排水、公厕改造等基础设施,增加绿化面积,优化城中村环境,提升村民居住满意度。

2)消除城乡差距,加快制度体系改革 消除城中村的城乡二元管理体制,将村民户籍从农业户口转变为城镇居民户口,实行统一户籍管理,使城中村的村民在子女教育、医疗卫生、福利保障方

在我国城镇化快速发展的同时也暴露出一些问题,城中村作为城市发展中出现的典型现象,其发展机制尚不成熟。城中村作为城市中的薄弱环节,在风险面前往往不堪一击,需提升自身韧性以抵抗各种风险,保障城市健康正常运转。韧性城市理论的提出为我国城市的健康稳定发展提供了明确方向,但目前我国韧性城市理论尚处于起步阶段,仍待进一步研究。