京西古道文化景观构成研究

——以玉河古道为例

赵 荣

(北京京北职业技术学院,北京 101400)

1 京西古道发展背景

京西古道主要位于北京西部门头沟境内,是连接北京城的重要廊道。永定河流域为京西古道提供了一条往来交通的天然通道。

北京西山矿产资源丰富,蕴藏着丰富的煤炭资源。《大清会典》曰:“京城饮爨,均赖西山之煤”。西山煤的开采不晚于辽代,已有千余年的历史。明初煤炭开采已初具规模,煤炭资源的运输为京西古道的发展提供了重要的发展动力。

2 玉河古道及空间分布特点

玉河古道是京西地区著名的古商道之一。由《宛署杂记》记载可以大致推断,玉河古道以石景山麻峪为起点、以王平口为终点,大致路线自石景山麻峪村向西,经门头沟大峪村、东西辛房、圈门、孙桥、天桥浮、十字道、小店子、官道至王平口,全长约20km。还有支线从大峪村向北到城子,再转西经龙门到圈门汇合成一线(见图1)。

图1 玉河古道主路分布(图片来源:作者自绘)

3 玉河古道物质文化景观要素分析

玉河古道作为贸易和运输的主要交通道路,保留了大量的古道遗址,本文从文化景观的视角对玉河古道进行梳理和解读,以探究玉河古道的文化内涵。

3.1 古村落文化景观

在京西山区中,村落的整体空间格局与人们对当地资源有意识的开采、交换等生产活动有着密不可分的关联,选址、朝向受资源开采和商业贸易的影响,呈现出顺应资源分布的有机结构。此外,矿产资源的分布是难以预知的,因此,城镇的形态结构极少受规划设想控制,结构关系上自由分散。玉河古道作为京西以产煤和运煤为主的商旅古道,其沿线村落多为集中型村落,在平面上呈具有一定向心性的形状,房屋布局相对紧凑,街巷较为规则完整。但由于铁路运输道路的发展,玉河古道逐渐被代替,而沿线的古村落遗址也多已消失殆尽,不复存在。

3.2 交通性文化景观构成要素分析

交通性文化景观具体指人员往来交通而形成的带有交通连接功能的特殊人文景观,其中涉及并涵盖许多人工构筑物、带有交通连接功能的特殊人文景观,它的存在可视为古道线性景观中的节点,各自具有独特的功能,风格迥异。交通性文化景观要素主要包括天桥浮、蹄窝、过街楼和关城、商业街、地域独特性建筑等。

在古道的形成过程中,“逢山开路,遇水架桥”是一种常见的模式,但不同的桥不仅形式多样,形态上也具有很大的差异。在玉河古道中,出现了一些功能综合的桥体建筑,例如天桥浮,桥下券洞为通行大路,桥上为古刹三义庙。修建捐赠出资方有店、铺、号、厂、煤窑、山主等,捐赠金额不等。

蹄窝是玉河古道中最具代表性的文化景观。蹄窝聚集处位于峰口庵西北一处山嘴开出的一条古道上,路面宽约1.5m、长约13.0m,从上面通过可以看到大大小小百余个凹陷的蹄窝印记,仿佛可以看到当年川流不息的驮运队。京西岭上日夜通行,畜蹄摩擦,历经千百年才形成这种独特的文化景观(见图2)。

图2 蹄窝(图片来源:作者自摄)

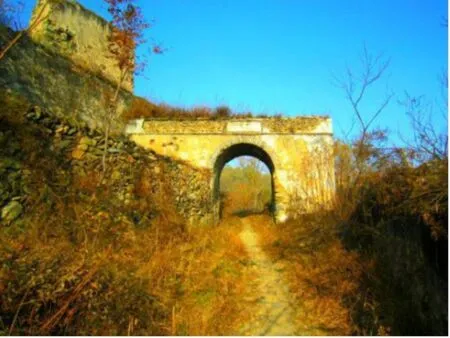

过街楼和关城是具有空间标识功能和防卫保护功能的构筑体,它一般出现在两个区域的交接地段,是一种空间划分的标志,常设置在重要空间区分的位置,部分作为设卡抽取煤税的场所,留下了很多石刻、碑刻等文化记录。例如圈门过街楼,位于旧时门头沟煤炭产地的出山口。过街楼下部为城台状券洞,券洞上部为平台,建殿堂三间,供奉药王神像,朝廷在此设卡抽取煤税,是门头沟产煤外运的必经之地。十字道过街楼则坐落在峰口庵至大寒岭古道上,具有典型城关的作用(见图3)。而峰口庵关城则位于峰口庵村的山隘最窄处,《北京百科全书》载:“峰口庵关城……用石块铺砌,约隔1米栽立石一排,以防石块松动下滑,关城用山石砌筑而成。”自古至今,皆为行政区交界之处。

图3 十字道过街楼(图片来源:互联网)

依托煤炭资源的开采和运输,圈门地区出现了一些以贸易为主的商业街。商品经济不发达,主要的生产经营活动以家庭作坊为单位,规模较小。商业街以带状线性布局为主,以一条主要的街道为轴线,街两侧的店铺密集排列,呈现出水平延伸的生长趋势。例如圈门宽街,因地处玉河古道的主路当中,周边又有众多煤窑分布,使宽街得以发展。但商业街的发展具有很大的灵活性,随着煤窑转移,商业也随之转移。

玉河古道中与煤业相关的具有地域独特性的建筑,是在当地独特文化背景下与生产相结合的产物。例如圈门大戏楼,创建于明代,整座建筑构建精美,规模之大、建筑之精,在京西地区绝无仅有。戏楼为祭祀窑神时的表演场地。窑神庙作为酬谢自然馈赠、祈求采煤生产顺遂的场所,由相关劳动者与商会集资修建,用于祭祀行业主神的宗教性建筑。这些建筑与地方煤业生产和历史息息相关,具有重要的历史和艺术价值。据《煤行公议碑记》所载:“圈门外有窑神古庙,岁明致祭……为乡人所趋集。”门头沟煤矿地区建有煤神庙,每年有恭庆窑神神会。窑神庙大殿前的《煤行公议碑》《豁免煤税碑》记载着门头沟煤行公议局成立经过、职责以及门头沟煤窑税收情况。

4 玉河古道非物质文化景观构成要素

在玉河古道中,还存在一些以人及其相关文化活动为载体的景观要素,具体包括与玉河古道相关的民俗活动、文学艺术作品以及民间工艺等,这些非物质的文化要素也都是玉河古道文化景观的重要组成部分。

4.1 民俗活动

由煤业生产、祭祀与贸易活动演化而来的民俗节会,是京西古道文化在社会人文层面的又一种独特的景观表现。从社会民俗学的角度来看,民俗节会是地方政治、经济、生产、生活与文艺、宗教信仰的综合反映。例如京西太平鼓,是大峪村最具代表性的一项民俗活动。明代的刘侗、于奕在《帝京景物略》中记载:“童子挝鼓,傍夕向晓,曰太平鼓”。击打太平鼓,是取其太平安乐之意。此外,窑神祭祀也是一项重要的民俗活动。由于采煤业的发展,孕育了丰富的窑神祭祀活动,主要有窑神生日祭祀、开窑祭祀、煤窑复工祭祀、节日祭祀、日常祭祀等多种形式。窑神生日祭祀当天,各煤窑贴上请回来的窑神像。同时,在圈门窑神庙举行隆重的祭祀仪式,窑神庙前的大戏楼整日笙歌不绝,晚上,窑神庙前点塔火,其盛况胜于春节,活动一直延续至春节。其他祭祀活动时间较为灵活、流程较为简单,多以感谢窑神庇护、祈盼平安为目的。

4.2 相关文学作品及文献古籍

除与采煤相关的民俗活动外,还有许多与煤业、古道相关的文学艺术作品等非物质文化要素。在诗词方面,以马致远的《天净沙·秋思》、倪元璐的《游西山》等为代表;在历代文献典籍方面,《析津志》《宛署杂记》《日下旧闻考》等都对玉河古道有详细的记载。这些文学作品及文献古籍记录了京西古道历史上的热闹场景以及采煤群体艰辛劳作的生活。由于这些丰富多元的文化载体的存在,才使得玉河古道文化景观更富有层次。

5 结语

京西古道作为一个在历史上有重要地位的交通道路系统,承载着丰富的自然和社会方面的历史信息,具有重要的历史文化价值。从线性文化景观的角度上来讨论,它不仅仅是一条道路,更展现了人类利用自然、改造自然的创造力。随着现代化的发展,古道的交通功能已不能满足社会需求,但其文化景观价值应该得到重视和保护。