我国商誉会计研究热点及前沿趋势

——基于CiteSpace知识图谱分析

周霞(副教授)王丹 齐果(江西理工大学经济管理学院 江西赣州 341000)

一、引言

党的十九大报告将“防范化解重大风险”列入了全面建成小康社会的三大攻坚战之一,提出了要建立金融监管体系,避免系统性金融风险,而企业并购形成的巨额商誉已然引起了监管部门的重点关注。

早在20世纪初期,已有文献将商誉解析为企业的超额收益,但是由于企业未来超额收益和折现率的不确定性使得商誉概念一直没有得到清晰的界定。以美国企业为代表的跨国公司在世界范围内掀起了五次企业合并浪潮,激发了英国学者李克、美国著名会计学家亨德里克森、我国著名会计学家杨汝梅等诸多国内外学者对商誉的研究讨论,为商誉的计量奠定了理论基础,同时国际及各国会计准则委员会的制度推进使得商誉会计处理逐渐走向正轨。

2006年我国颁布了新会计准则,将商誉从无形资产中分离并改进了商誉的会计处理。自2008年开始,我国上市公司账面商誉的总额开始逐年增多,2015年至今商誉总额增长达到爆发期,累计总额已达数万亿。与之而来的一系列实践“问题”例如自创商誉计量、商誉减值泡沫等逐渐显现,商誉逐渐成为上市公司盈余管理、“业绩洗澡”的手段之一。2018年11月,证监会发布了《会计监管风险提示第8号——商誉减值》,就商誉减值的会计处理和审计监管等方面进行了说明,与此同时,在经历了2018年大规模商誉“暴雷”而导致的业绩变脸之后,商誉实质及后续处理等问题成为学术界讨论的焦点。因此,本文运用CiteSpace软件对近十年商誉会计研究现状进行系统梳理,深入探究商誉会计研究前沿趋势,为上市公司避免商誉泡沫、降低减值风险提供思路。

二、数据筛选与处理

(一)数据来源与方法。以中国知识资源总库(CNKI)的文献为基础数据来源,检索时间节点为2010—2019年,并以“商誉”为主题进行文献搜集和数据分析,设置条件为精确查找,文献来源类型不做设置,共计检索出3 178篇文献。为了进行具体性分析,本文将文献来源更新设置为SCI、EI、CSSCI、CSCD以及核心期刊,并运用CiteSpace①CiteSpace软件是美国雷德塞尔大学信息科学与技术学院的陈超美博士与大连理工大学的WISE实验室联合开发的科学文献分析工具,主要对特定领域进行文献计量,以探寻出学科领域演化的关键路径及知识转折点。软件对分离出的477篇文献的作者、关键词等特征进行系统分析。

(二)数据总体性描述。20世纪90年代初,深圳证券交易所和上海证券交易所的设立,促进了我国资本市场快速发展,上市公司数量和并购重组交易不断增加,公司并购行为由“不自觉性”向“自觉性”发展,对于商誉会计的研究也越来越成为学术界及政府监管部门的关注热点。图1显示了2010—2019年发生并购重组交易的上市公司占比情况和商誉会计研究文献总量变化。

图1 2010—2019年发生并购重组交易的上市公司占比及商誉会计研究文献总量变化

如上页图1所示,上市公司并购重组交易在2014—2015年经历了一轮高潮,随后2016年证监会颁布了取消借壳上市融资等新规以治理企业并购重组乱象,导致上市公司并购重组进入寒冬期,占比下降至51.5%。2017—2018年监管层提出大幅简化行政审批手续,鼓励促进产业结构调整,受益于政策利好,上市公司并购重组交易开始迅速回暖,占比提升至64.20%。2019年10月18日,证监会正式发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》,进一步简化重组上市认定标准,促进产业转型升级。截至2019年12月,发生并购重组交易的上市公司占比为79.83%,相较于2018年同比增长24.35%。可见,政策持续松绑与并购严监管的常态将进一步激发并购重组市场活跃度,促使上市公司提质增效。

随着我国资本市场企业并购重组交易呈现升温态势,商誉会计的研究热度也急速上升,研究文献数量由稳定波动转为迅速增长,“商誉”已经成为企业并购活动的“伴生热点”,我国会计制度的不断完善也催生了商誉研究热点的产生。

总的来说,我国商誉会计文献总量特征可以分为两个阶段:第一阶段,2006—2016年,新会计准则的发布使得商誉问题逐渐进入学者及相关部门的视野,研究热点处于探索阶段,文献数量趋于稳定。第二阶段,2017年至今,基于政策的支持、资本市场的迅速发展以及上市公司并购重组的热潮提高了商誉问题的研究热度,文献数量及媒体热度呈井喷式提升,在近几年达到研究高潮。

三、研究文献描述性统计分析

(一)文献来源分析。文献来源分析是了解商誉会计领域研究力量分布情况的有效途径,本文统计分析了与商誉研究主题关联度较高的文献来源,并选取发文数量的前10名,结果如图2所示。

图2 商誉会计研究文献来源分布

由图2中的地域分布来看,商誉会计研究的文献来源主要集中在国内经济发展程度较好的城市,研究内容具有明显的就近属性。研究文献来源的地域分布可以在一定程度上体现出我国不同地区学者对商誉会计研究的差异性,而这种差异性是否可以在一定程度上体现我国各地区资本市场发展水平的不平衡性,值得深思。

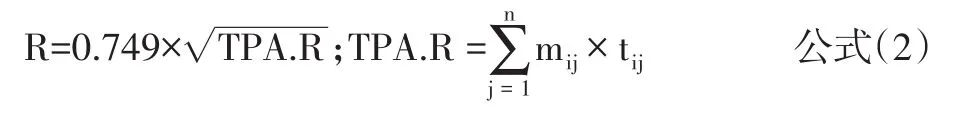

(二)核心作者统计分析。在统计发文作者和相关发文数量的基础上,为了避免核心作者分析的片面性,文章参照韩沚清[1]在分析核心作者时引进的普莱斯定律和加菲尔德定律,综合考虑发文的数量和质量。具体计算公式如下:

其中,TPA.N是发文数量最多作者的加权贡献率发文数。

其中,TPA.R是发文数量最多作者的加权贡献率累计被引数。

公式中,n为单个作者发文数量;mij为某作者署名位次为i的第j篇文章的权重,tij为某作者署名位次为i的第j篇文章的被引次数;mi为某作者署名位次为i的文章的权重,为单篇文献作者总数。

经文献统计得知,李玉菊的加权作者贡献率发文数最高,为18篇,得出W≈3.178;郑海英和冯卫东的加权作者共心律被引数最高,为251次,得出R≈11.866,即同时满足以下两个条件的为核心作者:一是发文数量大于3.178篇以上;二是发文贡献率累计被引数大于等于11.866。文章整理出了前10位商誉会计研究的核心作者,如表1所示。

表1 商誉会计研究核心作者分布

在表1中,商誉会计研究发文数量较多的作者间关联度较高,有5位是同属于北京交通大学的学者。从加权贡献率发文数来看,2010—2019年该领域的相关文献虽然多达3 178篇,但是形成较强影响力的学者并不多,发文数达5篇以上的作者仅有6人。从发文作者所属机构来看,大部分集中于国内高等院校,多为经济管理领域的学者独立研究。

(三)高影响力文献统计。高影响力的文献可以体现商誉会计领域内相关学者对该文献的引用量和重视程度,对学术研究具有较高的参考价值。文章对CNKI商誉会计领域排名前10的高影响力文献进行统计分析,结果如表2所示。

表2 商誉会计研究的高影响文献统计

在表2中,Ulrike Malmendier等[2]发表的《CEO Overconfidence and Corporate Investment》被引次数多达712次;Robert W.Holthausen[3]对财务会计准则制定的相关性研究被引次数达461次。与国外学者相比,国内学者的影响力稍有欠缺,杜兴强、杜颖洁等[4]2011年发表的《商誉的内涵及其确认问题》被引次数达213次;2014年郑海英、刘正阳[5]发表的对并购商誉与企业业绩的相关性研究文献被引次数为138次。同时国外影响力较高的商誉会计文献最早出现于2001年,而我国影响力较高的文献出现在2010年之后,且发文机构主要是《会计研究》等综合影响因子较大的核心期刊,可见我国商誉会计研究较为滞后,仍存在较大的研究空间。

(四)文献研究方法分析。从研究文献的总体情况来看,学术界对商誉会计的研究方法主要有定性研究和定量研究两类,并以定性研究为主。

1.定性研究方法。定性研究方法主要包括文献分析法、案例分析法和对比分析法等。对商誉相关问题的综述式研究多采用文献分析法,如李玉菊[6]通过对相关文献的梳理和归纳,总结了国内外商誉会计准则的历史发展及现状,并针对商誉引发的问题提出改进建议;对商誉会计处理以及相关性研究多采用案例分析法,如姚良怀等[7]以华谊兄弟并购东阳拉美为案例线索,以超额收益法、割差法为基础研究商誉价值,总结当前商誉减值计提标准存在的不足并提出改进方案;对商誉会计准则研究多采用对比分析法。

2.定量研究方法。在定量研究方面,多集中于商誉的影响因素研究,如张新民、祝继高[8]分析了高商誉在不同资产结构企业之间的影响差异,并通过多元线性回归论证了高商誉可以与重资产公司的有形资产进行较好的结合并提高企业毛利率。

四、研究文献主题性分析

(一)研究内容归纳分析。通过对相关文献的归纳分析,商誉会计的研究内容主要从以下三个方面展开:对商誉理论的阐释、对商誉会计处理的研究以及对商誉影响的研究。

1.对商誉理论的阐释。侧重于对商誉本质理论的研究,尉然[9]、卫霞[10]等对“好感价值论”“超额收益理论”“总计价账户论”以及其他的商誉本质理论进行了具体阐述并提出了自己的看法。

2.对商誉会计处理的探究。侧重于对商誉初始确认条件和方法的研究,如冯卫东[11]、陈树民[12]等认为并购商誉的确认应按全部商誉法进行计量,将少数股东权益包含在内。傅宏宇[13]等指出对并购商誉采用实体理论计量的全部商誉法,将有利于缩小我国企业会计准则与IFRS的差异,推动我国企业会计准则体系的一致性发展。侧重于对商誉后续处理模式的研究,如Ramanna[18]认为商誉价值可以通过减值测试法体现,企业若保持商誉价值并减少减值影响,有助于其获得超额收益;褚建国[14]分析了商誉在会计理论及实践上存在的问题并提出了解决方案;黄蔚[15]、苑泽明[16]等在指出减值测试法存在不足的同时,提出应将其与系统摊销法相结合;宋建波[17]验证了以“分期摊销为主,减值测试为辅”对商誉进行后续处理的有效性及可行性,以此改善资本市场企业并购的乱象。

2019年1月,财政部会计准则委员会发布了《企业会计准则动态》,公布了议题“商誉及其减值”的反馈意见,其中大部分咨询委员认为商誉后续摊销比减值测试更为恰当,当前商誉的后续处理模式仍在讨论和研究阶段。

3.对商誉影响因素的研究。从企业价值和企业绩效的方面来说,杨威等[19]通过实证研究得出,商誉与会计业绩和市场业绩均呈“倒U型”关系,表明并购溢价在一定程度内可以提升企业价值,但是过高的溢价反而会降低企业价值;同时Demarz[20]通过研究指出企业业绩下滑会直接导致商誉泡沫的出现,加剧股价崩盘风险。此外,刘超等[21]通过实证研究发现并购溢价、商誉和商誉减值都会加剧股价崩盘的风险,且在发生商誉减值的公司中影响更加显著,而公司业绩和大股东持股能够缓解商誉对股价崩盘风险的加剧作用。

从管理层与投资者角度来说,Bertrand等[22]提出,高管的个人特质可以显著地影响公司的投资行为和财务业绩;而李丹蒙、叶建芳等[23]依据“高层梯队理论”,发现了管理者的过度自信会高估商誉;杨威等[19]进一步研究发现,管理层权力在商誉资产和权益资本成本之间存在一定程度的调节作用,投资者的过度反应比如高管股份减持等都会对商誉造成影响。

综上所述,企业业绩、管理层行为特征、资本市场的发展程度、准则的具体规定以及监管部门的监管力度等均会在一定程度上影响企业商誉。

(二)研究热点分析。通过关键词的聚类及时间跨度分析,可以剖析该领域内研究热点的现状及发展趋势。本文通过CiteSpace软件对具体分离出的477篇相关商誉研究文献进行了关键词共线分析,在设置相关参数②设置参数如下:时间范围为2010——2019年,时间切片为1年,主题词类型选择“Burst Terms”,节点类型为Keyword,联接强度算法为Cosine,范围为Within Slices,选择标准为Top 50,剪裁类型为Pruning sliced networks,可视化类型为静态群集视图并显示合并网络。的前提下,运行得到关键词共线聚类网络图,如图3所示。

图3 2010—2019年商誉会计研究关键词聚类网络图

在图3中,该聚类的Modularity Q值为0.46(大于0.3),Mean Silhouette值为0.5852(大于0.5),说明聚类的模块化程度及聚类效果良好。此次聚类采用TF×IDF加权聚类算法,共计得到6个聚类(聚类#0—#5),整个网络围绕“商誉”“商誉减值”等核心关键词展开;其次“减值测试”“公允价值”“企业合并”“盈余管理”等关键词构成整个网络的主体,是该研究领域的热点范围;最外一层是由“资产评估”“信息披露”“会计企业准则”等关键词构成,显示出了该领域新兴或非热点的研究方向。具体关键词聚类时间线发展如图4所示,图中节点大小代表关键词频数,且关键词之间的连线代表两者共线的时间,由浅色到深色逐渐增加。

图4 2010—2019年商誉会计研究关键词聚类网络时间线(Timeline)视图

结合图3、图4以及具体的文章内容,本文将商誉会计的研究热点变化划分为三个阶段:

第一阶段:1992—2006年。2012年旧会计准则规范了并购商誉的会计处理过程,但是并未引起学术界的关注,只是在商誉理论研究上少有涉及。

第二阶段:2006—2016年。新会计准则发布后,商誉不再包含在无形资产的范围内且会计处理过程多有改动,同时随着我国资本市场并购重组交易逐渐增多,商誉会计研究的文献数量也逐渐增加,研究热点主要集中在商誉的分类、初始确认、后续计量等会计处理方面。

第三阶段:2016年至今。上市公司并购活动剧增的同时引发了合并成本高估、管理层盈余管理等众多现实性问题,而并购商誉也引起了学术界的广泛关注,研究热点由本质理论、会计处理研究逐渐转变成对商誉减值、商誉影响因素、商誉与企业绩效等其他因素的相关性研究。

(三)研究前沿趋势分析。研究前沿即研究该领域中具有潜在研究价值的问题,有助于把握领域内未来的研究趋势。CiteSpace软件可以通过跟踪和分析文献关键词在不同时区内的突现情况,从而剖析出该领域的研究前沿。在设置上述相关参数的前提下,本文运用CiteSpace分析了2010—2019年商誉会计研究领域的关键词突现情况,突现强度排名前10的关键词如表3所示。

表3 2010—2019年商誉会计研究关键词突现情况(Top10)

在表3中,短时期突现强度越高的关键词可以代表该领域的新兴研究趋势。2010—2011年商誉会计研究突现的关键词是“账面价值”和“账面净值”,如李田香、谭顺平[24]以“商誉因子法”“利润资本化法”等方法为基础分析了商誉计价的影响因素,探讨并购商誉的合理估值;2012—2015年商誉会计研究突现的关键词是“合并财务报表”及“并购重组”,而“后续计量”及“商誉减值”等关键词是2016—2019年该领域的研究趋势。同时,本文获取了2010—2019年商誉会计研究关键词共线网络时区(Timezone)视图,如图5所示。

图5 2010—2019年商誉会计研究关键词共线网络时区(Timezone)视图

综上所述,“商誉减值”相关的“商誉风险”“商誉泡沫”“应对措施”等相关问题为研究前沿趋势。伴随着2018年以来我国陆续推出大幅简化企业并购重组手续、强化制度约束、建立多层次股市等重大改革举措,IPO“撤单潮”“堰塞湖”等现象逐步消除。与此同时,上市公司并购重组及商誉减值问题引起了监管部门等相关机构以及学术界的广泛关注。本文统计出了2010—2019年商誉减值研究发文数量,如表4所示。

表4 2010—2019年商誉减值研究发文量

自表4可以看出商誉减值研究文献总量呈现上升趋势,2016年后增速明显提高,2019年商誉减值研究发文量达304篇,占当年商誉会计研究发文总量的55.27%。

2019年初我国上市公司“商誉暴雷”现象频现,据Wind数据库统计,2018年约有870家上市公司共计提商誉减值准备1 659亿元,是我国A股市场商誉减值总额最高的一年。为了抑制商誉泡沫,相关学者提出很多建议。第一,从商誉本身和企业内部来看,并购商誉的确认与减值存在主观性强、计量难度高等特点,这与合并对价、标的公司业绩达标程度及管理层盈余管理行为等具有较强相关性。对此,李玉菊[25]认为商誉是企业能力的外在表现,其提出了基于企业能力的商誉指数和商誉价值计量方案,以此降低商誉减值风险;陆涛、孙即[26]提出细化商誉信息披露要求以有效预防管理者盈余管理行为;而韩宏稳[27]、张新民[28]等则表示完善企业内部控制制度,降低企业内外部信息不对称,可以提高并购商誉的质量,减少巨额商誉计提的可能性。第二,从第三方监管和会计准则规范来看,会计师事务所和国家监管部门是有效排掉商誉这颗“雷”的探测器。胡凡[29]通过实证研究发现股价高估会增加企业并购决策的不合理性,从而加剧商誉减值风险,因此监管部门应充分关注高溢价、高估值的企业并购;也有学者认为加强第三方监管力度,明确监管范围才可以稳定资本市场,有效地避免商誉减值的“黑天鹅”效应;张新民[8]则提出会计准则制定部门需进一步修改和完善商誉的相关准则,引入“更新的净空高度法”③净空高度(Headroom)指现金产出单位的可收回金额超过其账面价值的部分,而“更新的净空高度法”是指在每期商誉减值测试时更新净空高度,以更新后的净空高度为基础进行商誉减值测试。以增强商誉减值测试的有效性。

五、研究成果及不足

2006年新会计准则发布以来,学术界和监管层越来越重视对商誉的会计处理和相关影响的研究,研究体系不断丰富,初步形成了商誉的本质理论、初始确认、商誉计量、后续处理、商誉减值的相关影响、存在的问题、具体举措等七个针对商誉会计现实状态的研究议题,取得了显著成果,有助于解决巨额商誉减值问题,预防资本市场的系统性金融风险。但是仍存在以下不足:第一,商誉的实证研究主要从商誉对上市公司业绩、超额收益及市场价值的影响等方面展开,其中对于解决商誉泡沫等问题的实证研究中具有借鉴性的不多,现有成果难以对解决巨额商誉减值问题起到实际指导的作用。第二,相对于资本市场其他热点问题的相关研究,商誉研究的新角度和新观点相对较少,现有的理论框架和研究体系难以满足资本市场的快速发展带来的新矛盾和新问题,当前商誉研究的理论体系构建仍然面临巨大的挑战。

六、研究展望

随着国内外宏观经济环境的变化和企业并购重组活动的不断增加,无论是外购商誉的确认还是自创商誉的计量,无论是正商誉的核算还是负商誉的处理,都是企业以及相关部门需要攻克的会计难题。通过梳理商誉会计研究的相关文献,本文认为未来商誉研究方向应从以下几个方面展开:

第一,商誉的确认及商誉相关资产组的确定问题。新会计准则中规定,对难以独立产生现金流量的合并商誉,企业应按照合理的方法将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或资产组组合,并在此基础上进行商誉减值测试。但是企业通常存在对资产组的认定不符合资产组概念、未充分辨识与商誉相关的资产组或资产组组合、未合理对商誉账面价值进行分摊等相关问题,因此,探究商誉相关资产组的确定及分摊问题对减少商誉减值风险具有重大意义。

第二,自创商誉、负商誉的确认问题。随着企业商誉价值的扩大,商誉的影响程度逐渐增强,在现行会计准则的前提下,对自创商誉以及负商誉是否确认、何时确认、如何确认等问题值得深入研究。

第三,商誉后续处理模式问题。对于商誉的后续处理,目前,国际上普遍采用减值测试法,但是,合并方如何合理的预估合并成本,最大程度地减少商誉减值风险,以及何时进行减值、减值测试的标准是什么、减值时是否应考虑商誉的时间价值、如何进行商誉信息披露、如何避免企业“业绩洗澡”等不当的盈余管理行为都需要作进一步的探讨。加强商誉减值信息披露的事后审查力度,加强事后监管(汤湘希,2018)。更有学者提出“减值测试+摊销”的新型后续处理模式,但是其合理性和有效性还有待实践检验。

第四,商誉与其他因素的相关性研究问题。就商誉的确认与计量而言,难度最大的并不是商誉计量的方法问题,而是如何确定企业商誉与产业结构、内部控制制度、经营战略、管理层决策等其他影响因素的相关性问题,这仍需要学术界相关学者以及政策监管部门的长期探索与研究。