基于能力映射与响应的工程教育认证产学合作协同育人机制研究

宋阿妮,付波,赵云,权轶

(湖北工业大学 电气与电子工程学院,湖北 武汉)

一 引言

构建新发展格局是党中央着眼“十四五”及长远发展作出的重大战略部署。高等教育作为科学研究、人力资源供给和社会服务的重要阵地,需要不断调整优化,以适应新发展格局需求的教育变革、学科专业结构调整和人才培养模式等的改革,服务国家经济社会发展。自2016年我国成为《华盛顿协议》正式成员,工程教育认证逐渐成为提升工程教育质量的重要举措,其重要性愈加凸显。

近年来,各专业大量的教育专家、学者、教师、管理人员等投入到专业认证的工作中,包括补充相关标准以体现专业特色和相关行业对工程人才的要求、研究以成果为导向的自我改进和细化毕业要求指标分解、改进培养方案和教学大纲等以提升教育质量和提高达成度、优化课程体系以适应各种层次和类型的工程人才在知识能力和素质方面的发展潜力、如何以全球视野思谋国际化之路以提升工程教育竞争力等[1]。其中,产学合作协同育人是推动和深化高等工程教育改革,切实提高人才培养质量的重要着力点。

从2014年起,教育部大力推进“产学合作,协同育人”项目,深化校企合作和产学协同育人,广泛吸引大量知名企业参与其中,发挥他们的技术、人才和物质资源优势,支持高等院校展开专业学科的综合改革。国家领导人也从建设创新型国家的战略高度,鼓励高校通过体制创新和项目引导等,同科研机构、企业等开展广泛深度的交流和合作,携手建立协同创新战略联盟[2]。

工程教育认证标准对开展产学合作和企业技术人员深度参与人才培养过程做出了明确要求[3]。那么,如何将产学合作协同育人的培养机制切实贯穿到学生培养体系中,如何以学生为中心进行教学设计和职业素养与综合能力等的培养,如何以产出为导向(Outcome based education,OBE)进行体系化评估以进行持续改进,如何走产学联合育人之路,走协同创新合作最大化共赢之路,这些是广大教育工作者、研究学者等共同关注的问题。本文以能力映射和响应为突破口,研究工程专业认证背景下的产学合作协同育人培养机制。

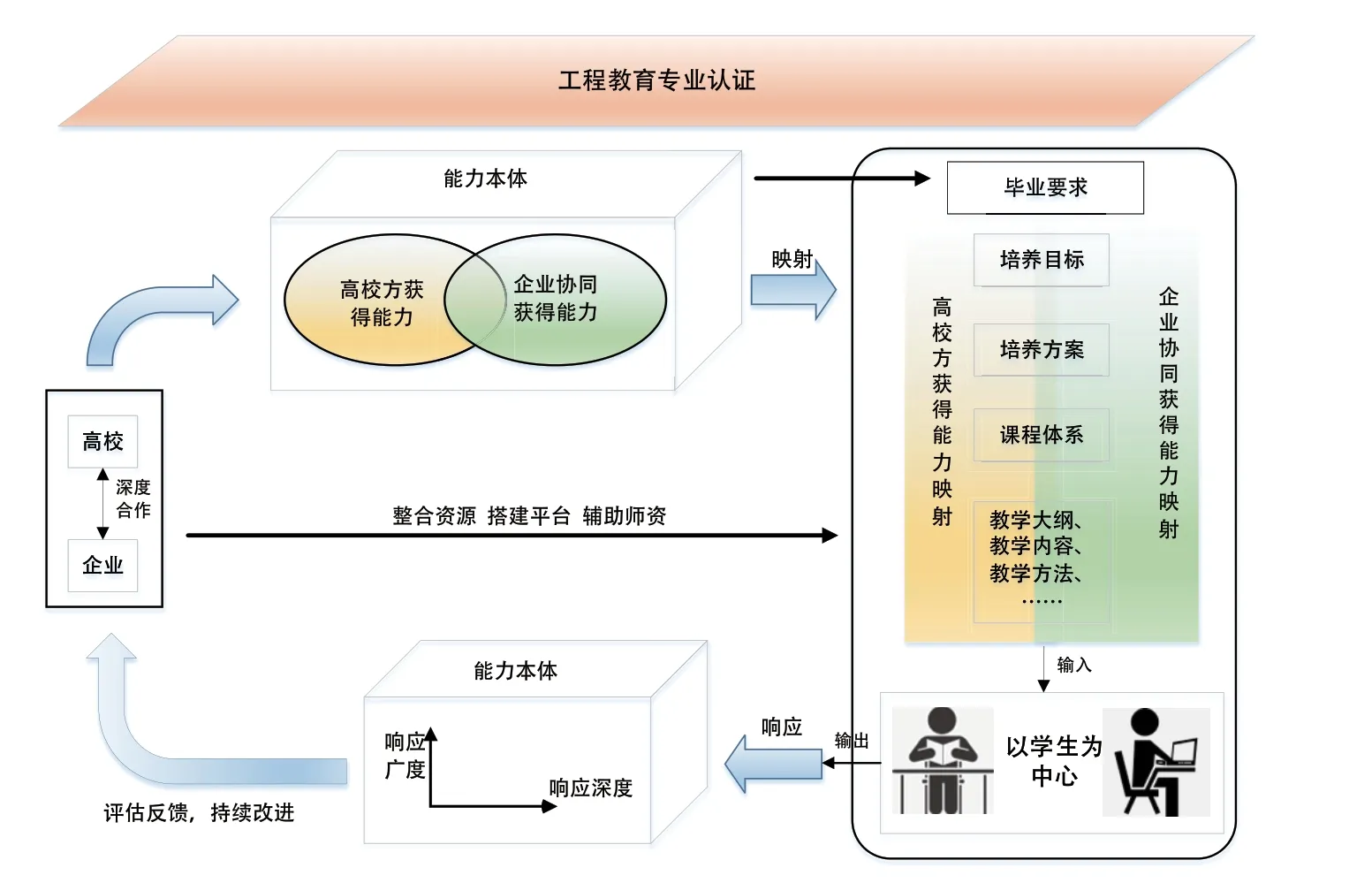

二 基于能力响应和映射的产学合作协同育人机制设计

围绕专业认证的核心思想:以产出为导向,从企事业用人单位和社会需求出发,提炼和梳理学生毕业时应具备的能力,构成高校方获得能力和企业协同获得能力的综合能力集。以学生为中心,由本体能力集进行映射和自顶向下的分解与细化,形成不同层次的能力要求与毕业要求、培养目标、培养方案、课程体系与教学计划、教学大纲等协同育人举措。从学生能力响应的广度和深度建立学生输出的综合评估与反馈,以推进自我持续改进。整体的协同育人机制框架如图1。

图1 基于能力响应与映射的产学合作协同育人框架

该框架抓住高等教育人才培养的本体——能力,从企业和社会对能力需求进行逆向梳理,自顶向下映射至培养目标、培养方案、教学设计等各个环节,避免学生能力与现实需求脱节,以保证毕业生切实能具备进入该专业领域从事职业工作的令用人单位满意的能力。并基于产学合作协同育人的培养机制突出协同共赢优势,围绕对接产业与服务区域,体现行业标准与企业需求,反映学科前沿与技术进步,注重学科交叉与问题导向。可融合企业资源进行高等工程教育模式的综合改革和探索,助力专业发展,培养学生的工程思维与综合能力,为社会输出复合型和创新型人才[4]。

另外,由企业专家和高校共同构成综合评估团队,对学生进行多方位能力响应与达成评价,层层反馈以进行持续改进,进而形成一种以“持续保证和提高质量”为目的的螺旋式上升的循环,切实推动工程教育内涵式与外延式多方位专业人才培养体系的建设与改革,提高人才培养模式的科学性、系统性和培养质量。

三 产学合作协同育人机制实施

(一) 基于OBE的能力需求多层次提炼与梳理

学生是专业认证关注的核心,其本体就是能力[5]。满足产业需求的学生能力是教育质量最直接也是最有力的证明。能力强的人可以在已学知识基础上不断拓展习得新知识,甚至创造新知识。能力全面带动其个人综合素质的提升。

合作企业是OBE培养学生的直接检验者[6],站在整个行业的高度,与高校深入合作,以培养“高素质应用型”专业人才为核心,以输出成果为导向,提炼学生毕业时应具备的能力,形成专门的产学毕业要求及相关指标点。这个基于OBE的能力提炼可从能力特征和学生能力的形成规律两个维度进行提炼和分解细化。形成与企业契合的相关毕业要求和指标点。全面涵盖解决复杂工程问题所需具备的本体能力。

根据协同育人的两大主体,将能力本体集划分为高校方获得能力和企业协同获得能力。前者是后者的基础,二者可有一定交集。高校方获得能力指通过在校相关理论课程及实验可达成的相关能力,包括通用标准EC2000中的a、 b、 c、 h、 I、 j、 f等所列能力,以及用专业知识分析和解释复杂工程问题的能力、对复杂工程问题进行数字建模的能力、计算与求解的能力等。企业协同获得能力指通过拓展实践、实习实训等与合作企业开展的培养活动可达成的能力,包括通用标准EC2000中的c、 d、 e、 g、 k等所列能力,以及拓宽工程代码、标准和规范的知识的能力、综合使用专业知识以优化现有新兴技术的创新能力等。如此划分是为了明确毕业要求能力的达成主体,也便于在协同育人机制与方案设计中明确相关责任主体,以期学生获得较高达成度。

(二) 能力映射的自项向下协同育人

采用哲学本体论的思想,从学生能力本体出发,自上而下的梳理与分解能力指标,综合解决复杂工程问题所需具备的本体能力,提炼多层级多指标的能力指标,并将其凝练至相应的培养目标。进而,基于学生能力特征、能力形成的逻辑和规律,修订学生培养方案,最后将知识与能力多元映射,设计课程体系,细化教学方法、教学内容、教学大纲及实践等。梳理与映射过程以学生为中心,以能力为本体,知识为输入元,让学生体验和发现知识,灵活运用知识来发展创新思维与品质,以多种方式发挥学生在教学和实践过程中的自观能动性和创造性,激发他们迫切的学习热情和认真的学习态度。

在此过程中,能力是贯穿始终的核心元素,它又在自项向下设计的过程中分解和映射。映射过程可以是一对一的,也可以是一对多或多对一的[7]。工程教育专业认证37条通用标准中明确表述:通用标准1.5(课程体系-3)工程实践与毕业设计中“设置完善的实践教学体系,并与企业合作,开展实习、实训,培养学生的实践能力和创新能力”[3,7],这就是要在教学体系中既强调校方获得能力,又需通过相关实习实践、毕业设计等环节,企业导师、企业专家沙龙等方式以达成企业协同获得能力。

另外,通用标准中1.6(师资队伍-1)中明确“有企业和行业专家作为兼职教师”; 1.6(师资队伍-2)中关于“教师应具有足够的工程经验”“教师的工程背景应能满足专业教学的需要”通用标准 1.7(支持条件-1)中“与企业合作共建实习和实训基地,在教学过程中为学生提供参与工程实践的平台”[8]。这些是产学合作协同育人机制的幕后支撑条件。企业拥有丰富的资源和平台,可与高校有效整合,搭建合作平台,形成深入的联动机制,切实加强学生专业能力培养、职业素养培养,提升学生职业能力和综合竞争力。

(三) 产学合作的能力响应评价与反馈改进机制

能力响应是学生主体的输出反映。由学校、企业和相关专家共同参与构成教学质量考核和评价团队[9]。运用多样化考核评价方法,除传统考试、课堂表现、实验成绩等,综合产学协同环节相关的参与活跃度、设计报告、答辩阐述,以及小项目式成果考核等,多方位反映学生能力响应情况,考察课程目标达成度和学生能力响应度。

学生的能力达成包含两个层次的响应程度:深度与广度。广度体现在培养方案和整个教学体系中对能力的覆盖广度,让学生对每门专业学科都从自己的认知结构、兴趣爱好和擅长点等出发,能动地吸收新的知识,按照自己的理解将其纳入已有的认识体系中,这个过程包含了学习研读新知识的能力、梳理知识体系的能力、融会贯通等多方面的能力。进一步地,学生充实、发展、优化和完善已有的认识结构,蕴含着举一反三的能力、分析复杂问题、运用工具或技术解决问题的能力等等,是一个综合能力全面提升的过程。而深度表明响应每种能力所需的递进式学习投入和学习产出,使专业认证毕业要求的能力测度与学生学习的紧密关联。

从这两个维度的能力响应程度形成定性和定量的评价结果,构成教育主体的反馈机制。高校和合作企业分析与讨论,发现学生能力培养的短板或薄弱环节,如此,形成本体能力的回归路径,循环式地推进持续自我改进。

四 结语

高等教育专业认证符合国际化发展的趋势,必将成为高等教育质量保障体系的重要组成部分,而产学合作协同育人是其中最为重要的一环。本文直面目前专业认证尚需丰富和优化的核心问题,充分考虑企事业用人单位对人才的能力需求,全面涵盖解决复杂工程问题所需具备的能力,按照协同育人机制进行高校方获得能力和企业协同获得能力的多层次梳理与分析。通过能力正向的映射至培养方案及教学体系,能力的反向两维度响应,形成产学合作协同育人反馈机制,发现教育教学过程中的短板,切实提高教育质量,形成持续自我改进及评估,以期对专业认证工作提供专业性的建议和参考。