土山汉墓 一座“藏”在博物馆里的东汉大墓

原丰

2021年4月13日,2020年度全国十大考古新发现公布,徐州土山二号墓位列其中。一座“藏”在博物馆里的东汉大墓从“幕后”走向“台前”,成为社会各界广泛关注的焦点。

大墓“藏”进博物馆

徐州市区南部有一座南北走向的山脈——云龙山,最高海拔142米,南北绵延3公里,因山分九节、蜿蜒起伏、状似神龙而得名。山上文化古迹众多,有北魏大石佛、唐宋摩崖石刻、宋代放鹤亭、明代兴化禅寺、清代大士岩寺等。

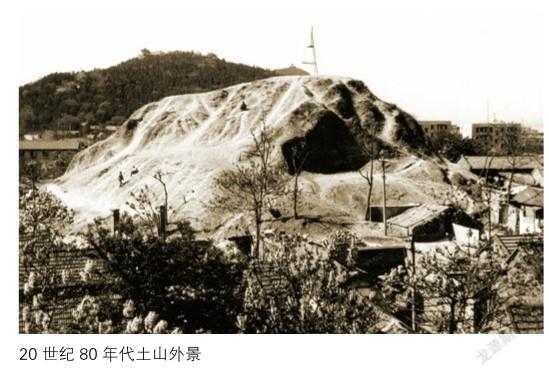

东汉王朝建立后,先后在徐州地区分封楚国和彭城国,共历1代楚王和5代彭城王。根据目前掌握的考古资料,云龙山北麓方圆约1平方公里的区域是这些东汉王侯陵墓所在地,这里北距当时王都约800米,风景秀丽、地势高亢,土山汉墓、王陵母墓等都是目前已知的东汉王陵。其中土山汉墓位于云龙山北麓山腰之上,借助山势修建,墓上夯筑形成一底部直径近100米、高约16米的高大圆形封土堆,虽历经两千载风雨沧桑,但从20世纪30年代和80年代的老照片上,仍能感受到封土高耸挺拔、巍峨壮观。

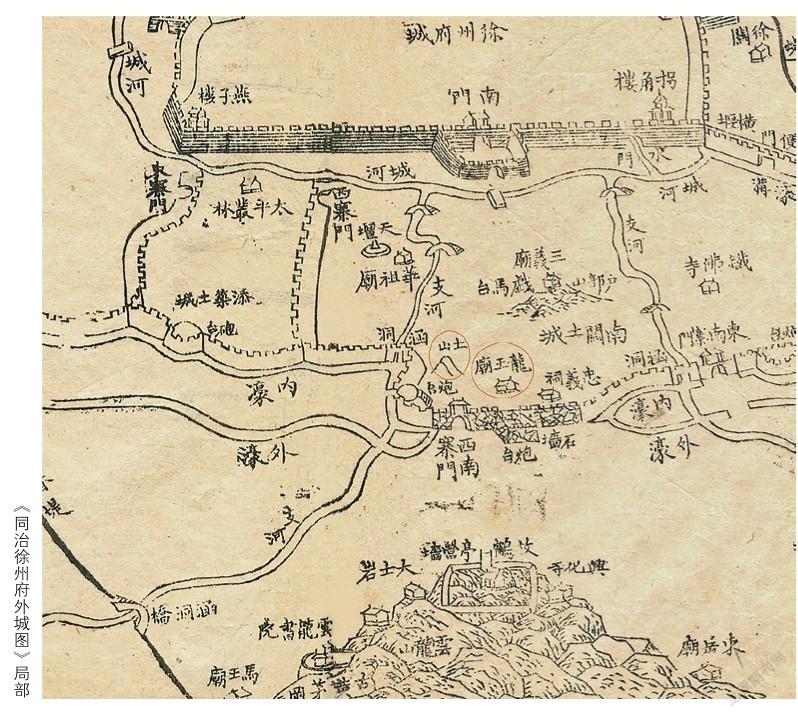

18世纪,为“治黄保运”,乾隆帝十分重视徐州附近黄河的筑堤防汛工程。六下江南,四过徐州,为“阅河”方便,时任两江总督尹继善亲行察勘,选定龙王庙及行宫的修建地。“惟云龙山旁有隙地十余丈可以建庙……西北有地数十丈,高爽平坦,可建行宫。”1758年工程竣工,从《同治徐州府志》中可见,行宫座落于土山和云龙山主峰之间,规模宏大,气势雄伟。后行宫建筑大多被毁,仅存大殿。

1959年,乾隆行宫旧址被辟为徐州博物馆;1979年,行宫东侧新建仿古碑园;1999年,博物馆主陈列楼落成;2005年,博物馆西侧西汉采石场遗址原址保护;2013年,土山汉墓展区建成并对外开放。至此,徐州博物馆成为集古建筑(乾隆行宫及碑园)、古遗址(西汉采石场遗址)、诸侯王陵(土山汉墓)及博物馆陈列展示于一体的区域综合性博物馆,巧合的是,这一片区域几乎涵盖了乾隆行宫旧址和土山汉墓的全部。从此,一座大墓“藏”进了博物馆。

与其说大墓“藏”在了博物馆,不如说大墓成就了博物馆。如今的徐州博物馆每年都会有近百万观众前来参观学习,博物馆已经成为名副其实的城市文化会客厅和精神家园。

单体墓葬发掘历时最长的大墓

2020年12月4日的考古专家论证会上,南京博物院邹厚本先生讲述了土山汉墓的发掘历程:“土山汉墓的发掘可以有两种计算方法,若以土山整个墓地算,以1970年7月16日考古队清理一号墓至今,已达半个世纪以上……还有一种算法,从1977年二号墓发现至今历经43年,不管怎么算,宏观上说土山汉墓发掘,是一项跨世纪的考古项目。”

土山汉墓在文献中多有记载,《水经注》载“今彭城南项羽戏马台之西南山麓上,即亚父冢也”,《宋书?张畅传》载“魏主既至,登城南亚父冢”。由是以降,土山遂被认为是“亚父冢”,也就是秦汉之际著名谋士范增的墓葬。这种说法一直延续到20世纪70年代,考古发掘证实了土山汉墓是东汉时期的诸侯王墓葬,与范增所处的秦汉之际相隔两百余年。

曾经的土山周围密布着村庄、厂房和学校,承载着许多老徐州人难以割舍的情结,人们习惯了在这个高大的土堆周围生产和生活。1969年5月,附近居民在取土时发现了一号墓,1970年7月,南京博物院对墓葬进行了考古发掘,出土各类文物百余件,其中银缕玉衣、鎏金兽形砚、雁足铜灯等珍贵文物更是轰动一时。一号墓偏于土山封土北侧,且规模不大,封土下应该还有大墓。

1977年,徐州博物馆组织对土山开展考古勘探并发现了规模更大的主墓,即二号墓。随后的几年间,前后两次开展考古发掘,清理了东耳室,但最终因为资金、堆土、拆迁等问题而搁置。1999年5月,徐州博物馆新馆落成,与土山汉墓仅一墙之隔,土山汉墓的考古工作很快被重新摆上了议事日程,但这时候对土山汉墓的认识已不仅仅是考古发掘,更多的是如何做好保护、展示利用、周边环境提升改造等一系列问题,这一思路得到了国家文物局和江苏省文物局的首肯和赞许。2003年至今,在将近二十年的时间里,土山汉墓经历了封土发掘、整体保护规划、重点工程建设、室内发掘的漫长历程,考古工作也从室外考古转为室内考古,从单纯田野发掘转为发掘与保护、展示并重。2020年,土山二号墓考古发掘工作基本结束。至此,历时半个世纪,土山汉墓终于实现蝶变,成为对公众开放的展现徐州两汉文化的重要遗址博物馆。

历经50余年的土山汉墓考古是我国考古和文化遗产保护工作理念转变的缩影和范例,凝聚着三代考古人和历代博物馆人的辛劳、智慧和梦想。感谢南京博物院邹厚本先生、徐州汉兵马俑博物馆王恺先生(当时在徐州博物馆考古部工作)、徐州博物馆李银德先生和耿建军先生,特别是李银德先生工作期间,秉承保护理念,制定发掘计划,实现从室外考古到室内考古的跨越,实为执牛耳者。

正如土山汉墓获评十大发现之后,中国考古学会理事长王巍先生所说:“土山二号墓考古四十年薪火相传,终成正果,实至名归。”

对弈千年的围棋

土山二号墓众多出土文物中,围棋最引人瞩目,包括棋案、棋盘和棋子。2件近方形的大理石案出土于前室东部,其中1件石案上有绢质棋盘,棋盘上墨线痕迹清晰可见,复原计有纵、横渠道各17道。棋盘上共有84枚椭圆形铜质围棋子,而在东徼道一具漆木棺内发现随葬有一组76枚琉璃质围棋子,与铜质棋子大小相当。这一发现首次确认了汉代围棋对弈双方棋子的形状、质地和颜色。

两千年前的珍贵棋具已呈现在世人面前,而墓葬的千年棋局却依然耐人寻味。

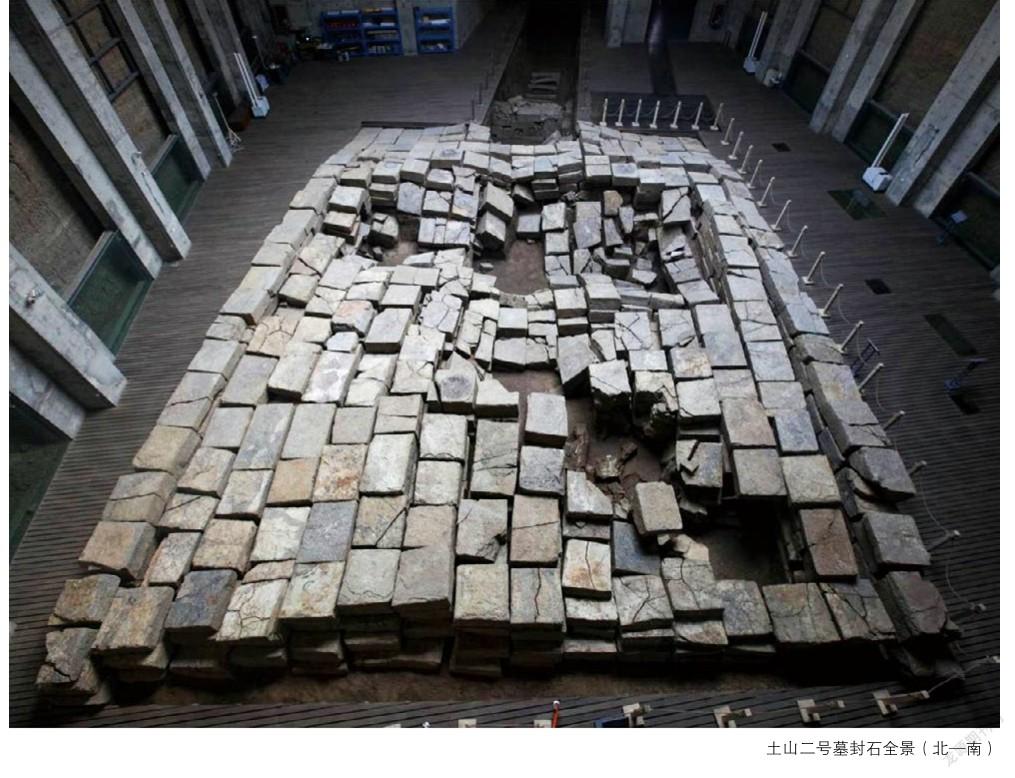

土山二号墓是我国目前已发现的保存较为完整、获取信息最为丰富的东汉时期大型诸侯王陵墓,规模宏大,结构复杂。墓葬为砖石混合结构,南北总长36米,方向165°,平面近“甲”字形,由墓道、耳室、甬道、前室、后室、徼道及黄肠石墙组成。除耳室外,其他墓室外砌有一周黄肠石墙,上覆有四层封石。墓葬虽遭盗扰,仍出土各类文物4850余件,其中墓室内出土文物350余件,按照功能不同分置于各墓室中,包括成组的彩绘陶器、精美的殓葬玉器、精巧的金属器等,不一而足。

高大的封土堆、復杂的墓室结构、考究的营建过程、精美的随葬器物等处处彰显着一代诸侯王的等级、气派和奢华。墓葬的营建调动了巨大的人力资源,耗费了大量的物力和财力,石料、木料、土方、青砖等建筑材料数量惊人。墓葬用石4200多块,近1000立方米,大部分石材形制规整、打磨精细,仅观察到的石材上阴刻铭文或白书文字的工匠姓名已超过180人。夯土方量超过45000立方米。青砖数量超过40000块,包括长方形砖、楔形砖,大量用于耳室、墓室券顶和铺地,墓室中大量使用木材,多已腐朽,经鉴定有柏木、梓木、樟木和杉木等。

考古工作为我们揭开了许多谜团,证实土山汉墓是东汉早期分封于徐州的某代诸侯王陵墓;明确了东汉早期诸侯王陵墓的营建过程、建筑结构及建造方法;通过券砖上的文字,首次明确了各墓室的名称功用;证实了东汉时期诸侯王与王后同穴合葬的形式,首次发现较为完整的彩绘漆棺……但是也给我们带来了更多新的谜团:墓主人究竟是谁?土山三座墓葬之间到底是什么关系?土山汉墓的陵园情况如何?数以千计的石料来源在哪,又是如何开采、加工、修砌墓室?彩绘漆木棺上以黑、红、白彩绘制云气纹、太阳纹等,但残存图案有限,文献所载“云气画”到底怎样?

展示徐州汉代地域文明的窗口

徐州是汉高祖刘邦的故乡和发迹之地。西汉初年,高祖即封其弟刘交于楚国,都彭城,东汉时期,这里始封楚国,后改封彭城国。两汉422年间,这一地区受到汉王朝的高度重视,政治、经济、文化得到巨大的发展。迄今,西汉楚国和东汉彭城国的都城均已得到考古证实,西汉楚王陵墓、高等级贵族墓考古已取得令人瞩目的发掘和研究成果,徐州已经成为展示和研究大汉文化和汉代文明的重镇,享有“两汉文化看徐州”的美誉。但长期以来,徐州地区东汉时期考古工作开展相对较少,东汉诸侯王陵墓考古成果更是匮乏,关于东汉时期社会物质生活、科学技术水平、墓葬制度等方面的综合性考古研究比较缺乏,成果不多。土山二号墓的考古发掘工作填补这一空白,为我们打开了一扇窗户。

半个多世纪的土山汉墓考古,是一个揭示本真、还原真相的过程,是一个科学考古、践行保护的过程,是一个保护展示、服务公众的过程。如今的土山汉墓,早已成为徐州博物馆对公众开放的重要组成部分,随着考古工作的全面结束,土山汉墓考古博物馆将随之启动,一座现代化的、充满活力的遗址博物馆将成为展现徐州地域文明、展示徐州两汉文化的重要窗口。

(作者为徐州博物馆副馆长、副研究员)