试述佛教传入凉州对天梯山石窟明代壁画的影响

汤凤萍

(武威市天梯山石窟保护研究所,甘肃武威 733000)

一、佛教传入凉州及盛行

(一)凉州佛教的传入

正如杜继文先生在《佛教史》中所说的“佛教传入中国内地是佛教史上的重大事件,但对传进的具体时间,说法很多,学术界一般认为,汉哀帝元寿元年,大月氏王使臣伊存口授《浮屠经》,当为佛教传入汉地之始,这一说法源于《三国志》裴松注所引鱼豢的《魏略• 西戎传》:昔汉哀帝元寿元年,博士弟子景庐受大月氏王使臣伊存口授《浮屠经》。”

佛教经过凉州的消化吸收,然后继续向中原扩散。梁启超先生在《佛学研究十八篇》中提到“中印交通,以西域为媒介,故必先明此三地相互之关系,然后佛教输入之本末可得言也。”所以佛教的传入也是这样,应该是从西域传来,凉州是必经之地。有史料记载“依史实言,释教固非来自我国接壤之匈奴,而乃传自武帝所谋于交通之各国也。”因此,佛教在凉州应该是早于中原而得到传播。对于佛教传入凉州的具体时间,可以得出结论,应该是在公元前一世纪的西汉年间传入的。

(二)凉州佛教的盛行

1.魏晋南北朝时期

魏晋南北朝时期是佛教繁荣盛行时期,凉州佛教繁荣盛行主要表现在:统治者的大力提倡和崇佛敬佛,高僧讲经译经,开凿石窟,大造佛像,使佛教在凉州的传播非常普遍。佛教盛行的另一个标志是石窟寺的大量出现,魏晋时期创建的凉州佛教寺院有宏藏寺、罗什寺,清应寺及姑洗塔、永昌瑞像寺,佛教日趋兴盛。“据史料记载《魏书·释老志》:凉州自张轨以后,世信佛教,沮渠蒙逊有凉州好佛法,其盛事佛道,既穷海陆之财,弗备金碧殚民生之力。”

2.隋唐时期

隋唐时期,凉州统治者和人民对佛教更为崇信,特别是禅宗的发展中,凉州佛教作用巨大。是中国历史上政治经济文化最为繁荣昌盛时期,也是佛教在中国的全盛时期,同时也是全面中国化的时期,同时,许多唐代名僧的著作均提到凉州的天梯山石窟,如唐代名僧道宣所撰《集神州三宝感通录》和名僧道世的《法苑珠林》,名刹遍布城乡,据史料记载:“隋炀帝曾西行河西地区,在凉州拜谒高僧,布施建造感通寺,对这一时期佛教兴盛起了重要的推动作用。” 这些都可以说明隋唐时期佛教在凉州的兴盛。

3.西夏统治时期

佛教自唐以后开始没落,宋元时期,凉州佛教没有大的发展,明清时期,凉州是西夏重要的政治经济文化中心,得到了统治者的重视。“藏传佛教是西夏的国教,所以藏传佛教在凉州迅速发展壮大,修寺建塔,大兴佛寺,凉州境内发现西夏时期的汉文、吐蕃文、梵文、西夏文佛经以及这一时期各族高僧在凉州的佛事活动也日趋频繁,如索巴让摩在凉州传播佛教,萨班按佛教天地生成理论创建凉州四部寺,即以凉州城为中心,象征须弥山,东建白塔寺、南建金塔寺、西建莲花寺、北建海藏寺。同时国师师徒在此弘法,足见当时喇嘛教(藏传佛教,传入西藏佛教分支)之兴盛”。

4.明代时期

明代封锁嘉峪关,凉州扼河西走廊的重镇地位显得更为重要,成为明王朝西北边防的军略要地。公元1448年明正统十三年,上命御马监太监刘永诚镇守甘肃,城池兵甲米粟之务既毕,乃考图寻胜,相其旧址,出已金鸠材聚工,于天梯山石窟大佛窟及窟前架橙筑宫,凡八层十有六丈,有钟、鼓二楼,两庞、三门与诸僧禅诵之室,休宿之庐等,并于寺东高阜处,建塔一座,高二女二尺。整个工程于明正统十年乙丑开始,十三年戊辰八月望日落成。最后,由湖广道监察御史牟伦撰文,潜江杨广书丹篆额并镌成《重修凉州广善寺碑铭》一方。按碑文记载,当时,天梯山石窟尚有二十六个窟龛。古刹重修后,赐名广善寺。据重修广善寺房舍清单记载,在清乾隆时期有房舍113间。并在这以前“有番僧伊尔畸者居于此,能以其法动人,赐号通慧国师,赐寺名日广善。……伊尔畸弟子锁南黑叭,复嗣国师之号……”。说明从元、明以来,天梯山石窟,一直由藏传佛教所统治。

二、明代壁画

当时的凉州重儒学,办教育,文化艺术非常发达。天梯山石窟明代壁画占有相当的数量,分为两部分。一部分为佛与菩萨;一部分为天王像。

佛与菩萨面部出现了八字须和蝌蚪纹胡须,这是因为受到藏传佛教的影响,画的是藏王的形象。壁画也更多地从侧面反映了各历史时期各阶层的生活景象。明代藏传佛教非常接近印度小乘佛教的教义。藏族人把男性留胡须作为美的标志,再加之天梯山石窟与天祝哈溪藏区非常接近,所以壁画出现了这种特点。(藏族人把老人留胡须看成是一生中非常重要的事,堪比汉族的婚丧嫁娶事宜。老人留胡须时必定要请客,客人所送的礼物中以金胡梳、银胡梳最为贵重,普通的礼物可以是两斤茶叶,两斤白糖,两斤酒,不带礼物不能登门)

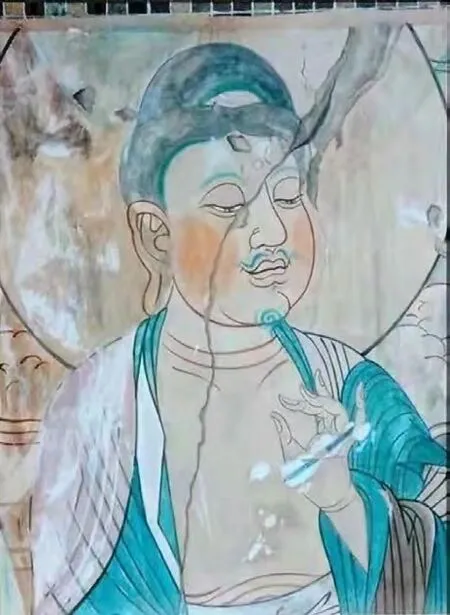

第三窟第三层壁画上,有明代所绘高2.1米的立佛一身。佛像侧身向里而立,低平肉髻,髻发从印堂上部向左右双分,在髻发和肉髻间绘半月形佛顶舍利。脸庞丰润。画绿色蝌蚪纹三络长须,袒胸露颈,内穿绿色中衣,外罩紫红袈裟,左手举胸前,右手垂脐前作指示状,腰系长绦,下穿紧身绛色长裙,赤足踏白莲,气度文静而大方,色彩清新淡雅,线条均匀流畅。或可定为接引佛,当为明代佳作之一。(图1)

在龛外右侧,画菩萨正面立像一身。菩萨高1.8米,头戴化佛冠,双手在胸前执长茎莲花,上披天衣,袒胸露臂。下系紫红色折腰长裙。绿色披帛从双肩下垂至两臂翻转折叠,然后徐徐从两侧飘下。这幅菩萨的五个特点: 一是发辫搭肩然后分八络从体侧向外飞飘;二是悬挂在胸前的由三朵团花组成的胸饰特别突出;三是在菩萨的嘴角及下巴上画有三络蝌蚪纹胡须;四是双耳又细又长直落双肩,但未戴任何耳饰,这在早已女性化的后代菩萨中,还是比较少见的;五是在菩萨的脸面、劲项、胸前以及双臂和双手,均施以朱红晕染,胸沟线特别突出。总之,整个菩萨,色彩雅致,神情真实自然,特别是线条起落转折顿挫均匀有力,确为明代佳作。

在整个佛龛内,亦有明代所画单线及蓝白紫绿诸色组成的椭圆形身光和莲瓣形头光并在身光的周围饰以白色和黄色的云纹。凡在颜色层层剥落处,均可隐约见到下层壁画的花纹及色彩。(图2)

图1

图2

三窟前壁右侧留有韦陀护法神像一尊。韦陀身高1.8米,头戴挂缨飞云四方护耳天王盔,内穿金鱼锁子连环甲,外罩宽袖战袍,胸系丝绦,腰扎镶金嵌玉革带,足蹬长筒薄底战靴,双手合十,侧身而立,粗壮长长的金刚杵,横放在胸前的肘弯处。他面相丰满,须眉稀疏,双眼微微上翘,既稳健儒雅,又雄伟壮烈,气宇轩昂,体现了古代儒将风度。(图3)

图3

天梯山石窟亦称凉州石窟。凉州石窟在我国早期史书《北凉录》唐《神州三宝感善录》《法苑珠林》等佛教史书中,对其历史地位和艺术价值皆有详细记载,天梯山石窟保留的精美壁画遗存对研究石窟开凿过程和佛教发展史具有重要意义。凉州石窟保存的部分北凉、北魏、盛唐壁画和塑像,以铁的事实证明了凉州石窟,正是现在的武威天梯山石窟。同时也雄辩地说明了天梯山石窟是我国早期石窟艺术的代表,在我国佛教史上占有极其重要的地位。历史上许多著名高僧曾在这里修寺造塔,开坛讲经,翻译著述。考古学者如向达、阎文儒等诸位先生,对天梯山石窟考察后,认为天梯山石窟为沮渠蒙逊时期所造。50年代初,冯国瑞、史岩等先生,曾对天梯山石窟考察后确认天梯山石窟为北凉蒙逊时期开凿的凉州石窟。史学界许多专家认为凉州天梯山石窟是一个有世界影响的石窟,它同敦煌莫高窟、炳灵寺石窟、麦积山石窟一样,具有很高的历史地位和艺术价值。