右美托咪定在脑电双频指数指导及全身麻醉下帕金森病脑深部电刺激术中的应用

朱美琳,程莉莉,董有静

(中国医科大学附属盛京医院麻醉科,沈阳 110004)

帕金森病是常见的神经变性疾病。目前,脑深部电刺激术(deep brain stimulation,DBS)已经成为中晚期帕金森病患者的重要治疗方式[1-3]。DBS通过微电极记录确定靶点位置,给予高频电刺激,缓解了患者震颤、僵直以及运动迟缓等症状。传统DBS是在局部麻醉下对患者进行微电极记录以及电极刺激测试,以便确定电极植入的最佳位点[4-5]。中晚期帕金森病患者多伴有严重的肌张力障碍以及震颤症状,手术的疼痛刺激、手术时间等不确定因素会从心理、生理方面增加患者的焦虑情绪,从而增加了应激反应,使局部麻醉手术难以进行[6]。现有研究[7]证明,与局部麻醉比较,全身麻醉下行DBS对患者的电极植入位置以及症状改善意义相同。全身麻醉可明显提高患者的舒适度,且更有利于术中连续的麻醉管理。目前,关于全身麻醉下行微电极记录DBS的研究鲜有报道。

右美托咪定作用于中枢蓝斑α2受体,具有清醒镇静作用,不干扰神经电生理检测,无呼吸抑制作用。有研究[8]显示右美托咪定能够提高脑功能区手术患者唤醒试验的质量,故常应用于术中唤醒的麻醉。本研究设定脑电双频指数(bispectral index,BIS)值固定于某一区间作为全身麻醉术中行微电极记录神经核团放电的时间点,探讨右美托咪定在全身麻醉及BIS指导下帕金森病DBS中的应用效果。

1 材料与方法

1.1 临床资料及分组

选取2018年12月至2020年5月中国医科大学附属盛京医院行择期全身麻醉下双侧丘脑底核DBS的帕金森病患者40例。纳入标准:(1)美国麻醉医师协会(American society of anesthesiologists,ASA)分级Ⅰ~Ⅱ级;(2)符合原发性帕金森病的诊断标准[9];(3)行双侧丘脑底核DBS;(4)抗帕金森药物疗效下降或严重不良反应。排除标准:(1)既往精神病史;(2)既往脑部外科手术史;(3)合并心、肝、肺、脑等重要器官衰竭;(4)二度及以上房室传导阻滞。患者均知情同意并签署知情同意书。由随机数字表法分为2组:右美托咪定组(D组)和对照组(C组),每组20例。D组男11例,女9例;年龄(63.5±6.9)岁;体质量指数(body mass index,BMI)(20.9±1.4)kg/m2。C组男12例,女8例;年龄(65.2±4.7)岁;BMI(22.6±1.7)kg/m2。2组性别、年龄及BMI比较差异无统计学意义(均P> 0.05)。

1.2 麻醉方法

患者入手术室后,持续监测心电图、血压、血氧饱和度和BIS,开放静脉通路,局部麻醉下行桡动脉穿刺监测直接动脉压。D组麻醉诱导前10 min静脉泵入右美托咪定(0.8 μg/kg),C组诱导前10 min静脉泵入相同体积的生理盐水。2组患者麻醉诱导均采用丙泊酚(2~2.5 mg/kg)、顺苯磺酸阿曲库铵(0.15 mg/kg)、舒芬太尼(0.3 μg/kg),气管插管后行机械通气,维持PETCO235~40 mmHg。麻醉维持:瑞芬太尼0.1 μg/(kg·min)、丙泊酚3 mg/(kg·min),顺苯磺酸阿曲库铵0.1 mg/(kg·h),七氟醚复合吸入维持最低肺泡有效浓度(minimum effective alveolar concentration,MAC)0.8~1.0。术中调整瑞芬太尼,丙泊酚以及七氟醚的剂量维持BIS 40~60,手术过程中控制血压波动<30%基础值,心率(heart rate,HR)50~100次/min。

1.3 DBS

手术由同一组医师完成,术前12 h停用左旋多巴类药物,避免干扰术中微电极记录。患者清醒下安装立体定向头架,进行CT扫描,数据传入手术计划系统融合磁共振成像,明确前联合-后联合(anterior commissure-posterior commissure,AC-PC)连线平面,以双侧丘脑底核为手术靶点,手术计划系统下计算立体定向靶点三维坐标。全身麻醉气管插管后患者取仰卧位,头部抬高并应用头架固定,消毒铺单,弧形切开头皮,剥离局部骨膜,钻骨孔。医生切开硬脑膜后,暂停丙泊酚以及顺苯磺酸阿曲库铵输注,调整七氟醚吸入浓度使MAC维持在0.5,拟定BIS值达到75~80之间为微电极记录时间点,在微推进器引导下,以中心针道穿刺微电极,于靶点上方15 mm开始逐级测试细胞电位。若BIS值达到75~80(微电极记录时间)而微电极记录未监测出细胞放电信号时,可请外科医师等待并进一步减低MAC。微电极记录出现典型的丘脑底核核团细胞放电信号后15 min外科医师根据微电极记录放电信号以及术前影像定位置入电极,并进行靶点刺激测试,调节刺激参数,固定电极。重新加深麻醉手术结束后患者拔出气管导管进入苏醒室,术后24 h对患者术中是否出现不良记忆进行随访。

1.4 观察指标

记录患者麻醉前(T1)、全身麻醉插管后(T2)、麻醉减浅时(T3)、微电极记录出现典型丘脑底核信号时(T4)、微电极记录15 min时(T5)、麻醉加深时(T6)的平均动脉压(mean arterial pressure,MAP )、心率(heart rate,HR)、BIS值,麻醉持续时间、细胞电位诱导时间(麻醉减浅至BIS值达到75~80)、细胞电位出现时间(BIS值达到75~80至丘脑底核放电信号出现)、微电极测试时间(麻醉减浅至丘脑底核放电信号出现)、电极植入时间、手术时间、术后清醒时间。记录术中低血压(血压≤70%基础值)、高血压(血压≥130%基础值)、心动过缓(HR<50次/min)、心动过速(HR>100次/min)以及呛咳、体动等不良反应。

1.5 统计学分析

采用SPSS 23.0统计学软件进行分析。正态分布计量资料以表示,组间比较采用两独立样本t检验,组内比较采用重复测量数据方差分析。计数资料以例(%)表示,组间比较采用χ2检验。P< 0.05为差异有统计学意义。

2 结果

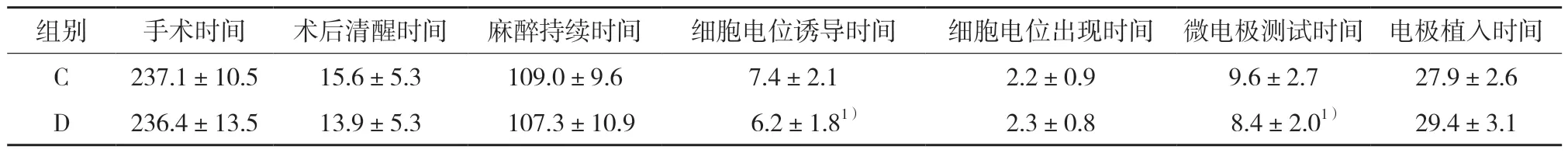

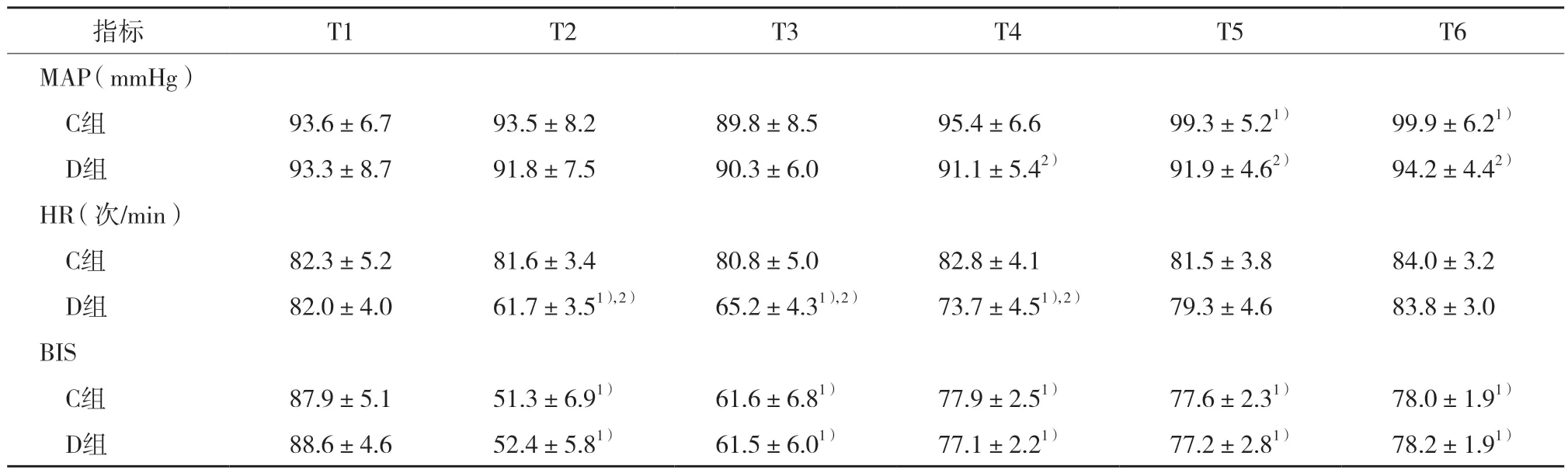

结果显示,2组患者手术时间、术后清醒时间差异无统计学意义(P> 0.05)。见表1。与同组T1时比较,2组各时间点BIS值均明显降低(P< 0.05);D组T2、T3、T4时HR明显减慢(P< 0.05);C组T5、T6 MAP明显升高(P< 0.05)。与C组相同时间点比较,D组T4、T5、T6 MAP明显降低(P< 0.05),T2、T3、T4时HR明显减慢(P< 0.05)。而2组各时间点BIS值比较无统计学差异(均P> 0.05)。见表2。与C组比较,D组细胞电位诱导、微电极测试时间明显减少(P< 0.05);而2组麻醉持续、细胞电位出现时间以及术中电极植入时间比较无统计学差异(均P> 0.05),见表1。

术中不良反应发生情况统计结果显示,C组高血压4例,心动过速2例,体动2例,呛咳1例,对手术过程有记忆1例;D组高血压1例,低血压1例,心动过缓3例。D组(25%)不良反应发生率明显低于C组(50%,P< 0.05)。

表1 2组患者手术、术后清醒、麻醉持续、细胞电位诱导、细胞电位出现、微电极测试以及电极植入时间比较(min)

表2 2组患者不同时间MAP、HR、BIS比较()

表2 2组患者不同时间MAP、HR、BIS比较()

1)与同组T1时比较,P < 0.05;2)与C组同时间比较,P < 0.05.

3 讨论

全身麻醉药物可对大脑神经元突触间神经递质传递产生影响,表现为对大脑神经元发放活动产生抑制,进而改变神经元的放电活动。脑电图反映大脑神经元的电活动,可评价麻醉深度[10]。脑电图数值变化可以反映全身药物的镇静、镇痛效果,进而评估测试者的意识状态,BIS值常作为术中唤醒的可靠性指标[11]。本研究采用BIS作为指标调控患者的镇静深度,帮助术中唤醒进行微电极记录定位脑深部电极植入最佳位点。

DBS治疗中晚期帕金森病已得到广泛认可。为了避免全身麻醉药物对于神经电生理信号的干扰,传统的DBS大多在局部麻醉下完成术中微电极记录以及电极测试。近年来,随着手术技术以及检测设备的优化,有研究[12]证明与局部麻醉比较,全身麻醉下行立体定向框架下DBS在电极植入位置的精确性以及患者运动功能改善程度等方面无显著差异。且全身麻醉可最大程度避免患者由于清醒出现抖动造成的电极植入后偏移,同时还可以降低清醒镇静下呼吸抑制带来的风险,更有利于在不干扰手术进程下进行最优化的麻醉管理。由于BIS干扰因素较多,术中颅脑积气、脑脊液渗漏以及电极片移动等都可能造成BIS值波动较大,本研究术中记录1 min内连续3次采集BIS的平均值作为BIS值来降低误差。本研究设定BIS值75~80作为术中唤醒行微电极记录的时间点,术中微电极记录可直接记录到单细胞放电信号,可直接由专业技术人员根据丘脑底核这类核团的典型电信号特征来判断放电信号的质量,进而验证电极植入的准确性。本研究细胞电位出现时间仅需2~3 min,说明全身麻醉下维持BIS在75~80可有效实现术中微电极记录以及刺激电极测试,进而帮助验证脑电极植入的准确性。

右美托咪定为α2肾上腺素能受体激动药,具备中枢性镇静镇痛作用,且对呼吸无抑制;另外右美托咪定对γ-氨基丁酸系统无影响,对脑核团放电频率影响较小,因此多用于脑功能区手术术中唤醒的麻醉[13]。本研究结果表明右美托咪定在微电极测试过程中可有效稳定血流动力学,明显缩短了诱导细胞电位时间,这也证明右美托咪定后期苏醒速度更快,更适合脑功能区手术术中唤醒,与以往研究结果一致[8]。

术中不良反应统计结果显示,与C组比较,D组不良反应发生率显著降低(P< 0.05)。D组患者无呛咳、体动现象发生,推测可能与右美托咪定的中枢性抗交感作用有关。D组术中心动过缓3例,因此认为右美托咪定可出现心动过缓等不良反应,术中需要严密监测,必要时对症处理。

综上所述,右美托咪定在全身麻醉下帕金森病DBS中应用安全、有效,可有效稳定血流动力学且不影响微电极记录神经核团放电信号质量以及结果,降低术中不良反应的发生率。本研究的不足之处:(1)仅根据术中微电极记录以及BIS来判断电极植入的位置,未结合术后CT或者MRI等影像学结果进一步验证;也未进行术后随访,追踪患者症状改善情况。(2)本研究仅采用麻醉诱导前静脉泵入右美托咪定(0.8 μg/kg)单一剂量,以后有必要对右美托咪定更适宜的剂量以及使用方法进行进一步研究。