智慧隧道监控系统设计与实现

李旭华

(山西省交通科技研发有限公司,山西 太原 030032)

0 引言

2019年1月18日,交通运输部印发了《促进公路隧道提质升级行动方案》,目的是保障隧道安全运营,为公众提供更好的出行服务,交通运输部鼓励各地根据实际情况因地制宜确定提质升级方案,制定更高要求的技术规范[1]。

隧道监控系统作为隧道日常运维、管理和安全应急处置的重要信息化工具,一方面实现隧道机电设备的远程控制,例如隧道风机的启动、停止,隧道照明的开、关,摄像头视频调看,车道指示标志的正向通行、逆向通行、双向禁行等;另一方面实现隧道环境和交通流监测,例如隧道风速风向、洞内外光强、一氧化碳/能见度、车流量、车道占有率等;最重要的是隧道监控系统实现隧道安全监测和应急处置,例如火灾报警、事件检测等;此外还有其他服务于隧道的功能集成于隧道监控系统中[2]。总之,隧道监控系统是隧道保通保畅保安全的重要信息化工具。

从GB/T18567—2001《高速公路隧道监控系统模式》发布后隧道监控系统开始在我国高速公路隧道大范围实施,20年来技术有革新和发展,但相较其他行业的信息化工具的发展水平明显落后[3-5],已经不适合当下“智慧交通,万物互联”的发展理念,亟待一场技术革命。

山西省将隧道监控系统的升级改造纳入到公路隧道提质升级行动方案中,旨在淘汰落后技术,将先进的互联网技术引入,突破隧道监控系统发展面临的技术瓶颈。

传统的隧道监控系统大多基于C/S架构建设,优势在于采集数据实时、准确、可靠性高,存在的突出问题是系统升级维护不及时、效率低[6],这是C/S架构系统普遍存在的问题,在交通行业高速公路中这个问题表现得尤为突出,因为隧道监控系统布设于高速公路沿线分布的隧道管理站里,系统维护人员如需解决现场问题,超过90%的时间浪费在往返隧道管理站的路上,而实际作业时间不到10%。此外,C/S架构对时下先进技术兼容性不好[7],严重阻碍了隧道监控系统的智慧型发展。

目前也有研究建设基于B/S架构的隧道监控系统,以期利用B/S架构更新维护方便及时高效且对新技术兼容性好的优势,解决C/S架构隧道监控系统遇到的问题。但是B/S架构的工作机制是浏览器发出请求,服务器响应请求并提供相应服务,如此该技术方案会牺牲采集数据的实时性、准确性和可靠性[8]。而数据的实时性、准确性和可靠性是隧道监控系统的灵魂,是高速公路隧道安全管理的必然要求,这也是B/S架构隧道监控系统不能应用于实际项目的根本原因。

因此研究建设一套既能保障采集数据的实时性、准确性和可靠性,又能兼容先进信息化技术,且更新维护及时高效的隧道监控系统是突破隧道监控技术瓶颈,推动隧道监控技术革命的重要推手,具有重要的现实意义。

1 总体技术方案

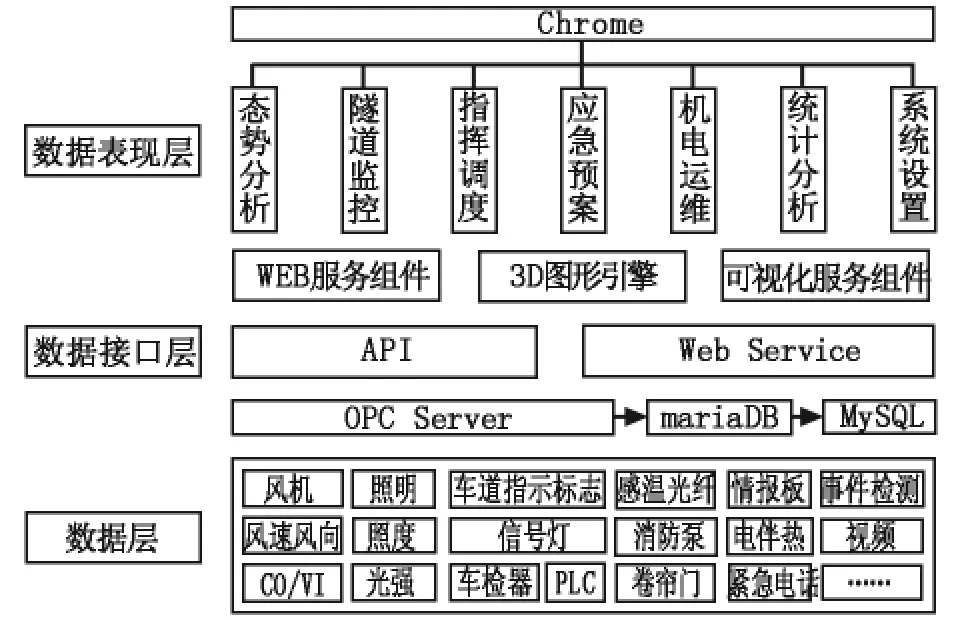

针对隧道监控系统存在的问题,提出系统的三层架构设计,数据层、数据接口层和数据表现层,其中数据层采用传统的C/S架构,保障数据采集的实时性、准确性和可靠性;数据接口层实现数据层和数据表现层的数据交换;数据表现层采用B/S架构,兼容数据可视化技术和三维实景展示技术等先进的互联网信息化技术,充分挖掘所采集数据的价值,为隧道运营管理者提供更高效的辅助决策工具。将数据层与数据表现层分离,通过数据接口层实现数据交换的技术方案是突破当前隧道监控系统技术瓶颈的有效手段。系统设计的三层架构结构图如图1所示。

图1 系统三层架构图

1.1 数据层

隧道内待采集的设备数据的特点具体表现为:

a)多终端 包括风机、风速风向检测器、CO/VI检测器、照明灯、照度仪、光强检测器、车道指示标志、信号灯、车检器、PLC、感温光纤报警器、消防水泵、液位仪、卷帘门、情报板、电伴热、紧急电话、事件检测、视频等。

b)多通信方式 网络通信(TCP UDP);串行通信。

c)多通信协议 通用工业通信协议(modbus opc)、设备专有协议。

d)多存储格式 数据库、文件(xml\json\txt)、视频、音频、图片等。

因此,数据层应实现多源异构数据采集、清洗、融合以及汇集。系统设计的数据层是基于OPC服务器开发的C/S架构的数据工具。数据层使用设备的专用协议与设备通信,然后使用OPC UA规范定义的标准化格式提供对该数据的访问,实现设备专用协议到通用数据标准化规范的转换[9]。转换后的数据支持统一的标准化格式,可以被数据接口层批星处理。数据层采集、融合、汇集的数据一方面为数据接口层提供数据调用服务,另一方面将数据转存历史数据库,提供数据存储、查询和检索服务。

1.2 数据接口层

数据接口层实现数据层和数据表现层的数据交换。系统的数据接口层设计统一的支持标准化数据访问的API接口,从数据层获取数据,并以Webservice网络服务的形式向数据表现层提供数据交互服务[10]。

1.3 数据表现层

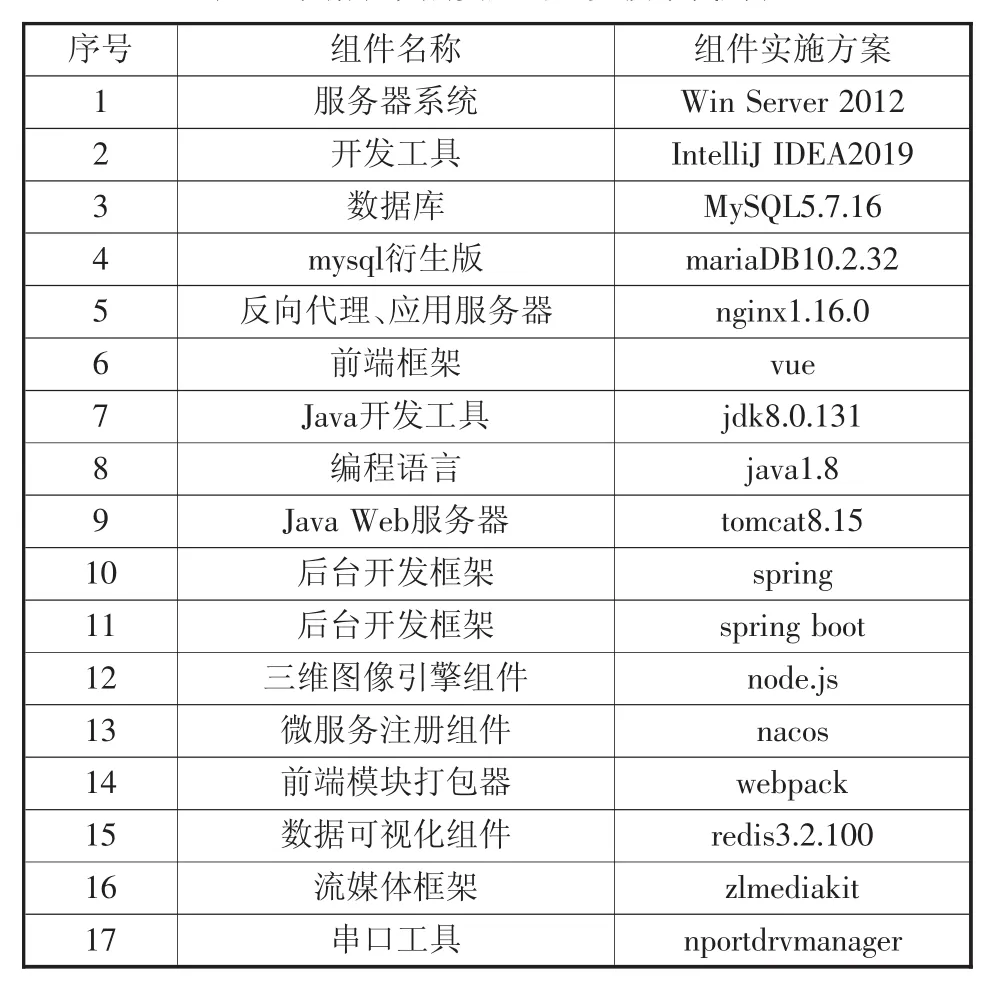

系统设计的数据表现层基于B/S架构,集成了隧道3D实景展示模型、数据可视化以及GIS地理信息系统等先进的互联网技术,丰富隧道监控系统的功能,提供更加友好的人机交互界面。数据表现层实施的主要技术栈列表[11-14]如表1所示。

表1 数据表现层实施的主要技术栈列表

2 平台功能设计

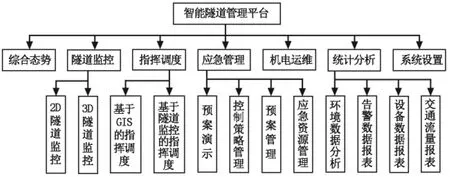

系统的功能结构图如图2所示,包括综合态势、隧道监控、指挥调度、应急管理、机电运维、统计分析和系统设置。其中隧道监控的子功能模块包括2D隧道监控和3D隧道监控;指挥调度的子功能模块包括基于GIS的指挥调度和基于隧道监控的指挥调度;应急管理的子功能模块包括预案演示、控制策略管理、预案管理、应急资源管理;统计分析的子功能模块包括环境数据分析、告警数据报表、设备数据报表和交通流量报表。

图2 系统功能结构图

2.1 综合态势

综合态势提供隧道综合态势的可视化监控界面,可直观了解隧道的各种态势。包括隧道视频监控、事件监控、环境监控、3D隧道实景展示、交通流数据监控、值班信息监控、设备运维信息监控、设备用电情况监控等。

其中环境监控模块集成了监测数据预警算法,将环境设备的实时测量值与设定的阈值比对,通过字体颜色(红、黄、绿)可视化标识当前监测数据的预警级别,提升了数据的可理解能力。隧道环境预警值如下。

2.1.1 能见度

根据JTG/T D70/2-02—2014《公路隧道通风设计细则》、JTJ 026.1—1999《公路隧道通风照明设计规范》以及隧道设计文件,系统设计VI能见度报警值范围如下:

a)烟雾浓度K≤0.007 0 m-1显示绿色,表示洞内空气清洁,能见度可达数百米。

b)烟雾浓度K>0.007 0~0.007 5 m-1显示黄色,表示洞内有轻雾做出预警。

c)烟雾浓度K≥0.007 5 m-1显示红色,表示洞内空气呈雾状,发出警告,并通知管理人员采取措施。

d)烟雾浓度K≥0.012 m-1显示深红色,能见度严重不足,应按采取交通管制等措施考虑。

2.1.2 一氧化碳浓度

根据JTJ 026.1—1999《公路隧道通风照明设计规范》以及隧道设计文件,系统设计的CO浓度报警值范围如下:

a)CO浓度≤245 ppm显示绿色,表示洞内空气清洁,CO浓度在安全范围内。

b)245 ppm<CO浓度<250 ppm显示黄色,表示洞内CO浓度增高,做出预警通知。

c)CO浓度≥250 ppm显示红色,表示洞内CO浓度超标,发出警告,并通知管理人员采取措施。

2.1.3 洞外亮度

根据JTJ 026.1—1999《公路隧道通风照明设计规范》以及设计文件,照明照度报警值范围如下(经计算该隧道设计洞外亮度标准约为4 114 cd/m2):

a)当洞外亮度L20(S)≥4 114 cd/m2时,显示深红色,入口段、过渡段以及出口段所有加强照明灯具调到最大光通量。

b)当洞外亮度2 057 cd/m2≤L20(S)<4 114 cd/m2时,显示红色,入口段、过渡段以及出口段灯具根据需求降低加强照明灯具50%~100%光通量。

c)当洞外亮度1 028.5 cd/m2≤L20(S)<2 057 cd/m2时,显示黄色,入口段、过渡段以及出口段灯具根据需求降低加强照明灯具25%~50%光通量。

d)当洞外亮度534.82 cd/m2≤L20(S)<1 028.5 cd/m2时,显示绿色,入口段、过渡段以及出口段灯具根据需求降低加强照明灯具13%~25%光通量。

e)当洞外亮度0 cd/m2(夜间)≤L20(S)<534.82 cd/m2时,显示深绿色入口段、过渡段以及出口段灯具根据需求关闭或者降低0%~13%光通量。

2.2 隧道监控

隧道监控功能是智能隧道管理平台的核心,包括隧道交通监控、隧道照明监控、隧道通风监控、隧道消防监控、隧道视频监控、隧道电力监控、隧道事件检测以及隧道信息发布等子功能模块,每个子功能模块通过与设备数据交换,获取设备的实时运行参数,如测量值、设备运行状态、设备通信状态等,同时,可通过平台对设备进行远程控制,如启动、停止、运行状态切换等。

系统设计的隧道监控功能除传统的2D监控技术外,还基于3D可视化图形引擎node.js和Three.js开发了基于3D实景展示技术的3D隧道监控功能,该模块可实现设备的远程控制和运行状态监测,可进行应急预案演示,还可实现隧道内实景漫游以及视角切换、场景切换等功能[15]。

3 应用实例及系统测试

2020年6月系统在山西省吕梁市薛公岭隧道实施,系统运行期间,邀请权威第三方检测机构对系统进行综合评价,测试环境如表2。主要对系统进行功能和性能两方面的测试。

表2 测试环境

3.1 测试

3.1.1 功能测试

对系统的所有功能模块进行操作测试,例如在3D隧道监控界面,查看了隧道的三维画面,并进行视角切换操作,此外对隧道内的车道指示标志设备下发“禁行”控制指令,查看该设备是否正确执行操作并收到正确的状态反馈。

3.1.2 性能测试

性能测试包括系统的信息安全性、可靠性、维护性、易用性、可移植性,对系统的性能进行综合测试和评估。

3.2 测试结果

3.2.1 功能方面

系统设计的功能符合且优于用户需求,能够满足隧道运营管理工作需求,系统功能运行良好,所有操作能够被正确执行,并且有正确的反馈。

3.2.2 性能方面

系统运行稳定可靠,具有信息保密机制,操作容易,可移植性强,运行期间未出现异常退出和死机等问题。

总之系统不论功能还是性能都符合且优于用户需求和相关规定。

4 结论

智慧隧道监控系统将数据层与数据表现层分离,通过数据接口层实现数据层和数据表现层的数据交换,其中数据层采用C/S架构基于OPC Server开发,将设备专有协议向OPC Server UA标准化、规范化工业通用协议转化,实现隧道内多终端、多通信方式、多通信协议、多存储格式数据的融合,保障数据采集的实时、准确、可靠。数据表现层基于B/S架构采用Java开发语言开发,在传统隧道监控系统功能基础上集成先进的数据可视化技术和三维实景展示技术,将先进的互联网技术引入隧道监控系统,提供更加“智慧的”隧道信息化管理工具,提供更加友好的用户交互体验。系统测试结果表明隧道监控系统功能设置合理且所有功能能够被正确执行,其次系统信息安全性、可靠性、可维护性、易用性、可移植性均符合且优于用户需求和相关规定。在山西省吕梁市薛公岭隧道实际运行期间系统运行稳定可靠,系统功能设置能够满足隧道管理人员的管理需求。系统设计有效解决了隧道监控系统长期存在的技术瓶颈,具有重要的实际意义。