从“了”“着”的频率看小说与故事、叙述与对话的语体差异

郭昭军

一、问题、方法和材料

从功能类型角度看,语体大致可以分为叙事语篇和非叙事语篇两大类[1],而叙事语篇则是语法研究用得最多的一类材料。典型的叙事语篇包括小说和民间故事、童话故事与寓言故事等(合称故事类)。小说和故事虽然都属于叙事语篇,但从叙事学角度看,二者讲述人、叙述视角、受话人和使用场合等方面也有差异[2]10,探讨这种差异及其语言表现有助于加深我们对叙事语体的认识。另一方面,叙事语篇(包括小说和故事)一般都包含叙述和对话两个部分。从叙事学、言语行为和语体等角度看,二者也明显不同。叙事语篇的叙述部分主要是讲述故事情节的发生发展过程,且大多为第三人称视角(尤其是故事类)。而其对话部分则主要是故事人物之间面对面的言语互动,虽然不排除有讲述事件的句子,但用大段对话来讲故事经过的还是比较少。这种功能上的不同肯定也会在语言形式上表现出来,然而传统研究由于认识和技术等原因一般对此不加区分,这种材料上的明显异质性必然会影响到结论的准确性和适用性。因此,研究小说与故事、小说和故事的叙述与对话的功能差异及其语言表现就显得很有必要。

本文采用量化比较的方法[3]134-138,以叙事语篇中“了”“着”的使用为例来探讨这个问题。具体说,先分别比较小说语篇和故事语篇的叙述部分和对话部分“了”与“着”以及“了1”与“了2”的频率(次/万字)差异,然后比较四个词在四种材料中的频率变化,最后比较四个词两两之间相关性的区别,以此说明小说和故事、叙述与对话的不同。

本文所用小说材料包括44位现当代作家186篇小说,共计1 310万字;故事类材料包括2004—2011年《故事会》、民间故事和童话故事等,共计946万字。先用程序分离出对话和叙述两个部分(忽略引号不匹配的段落),再分别进行分词,最后再进行统计和计算。

二、频率对比

(一)“了”与“着”的频率差异

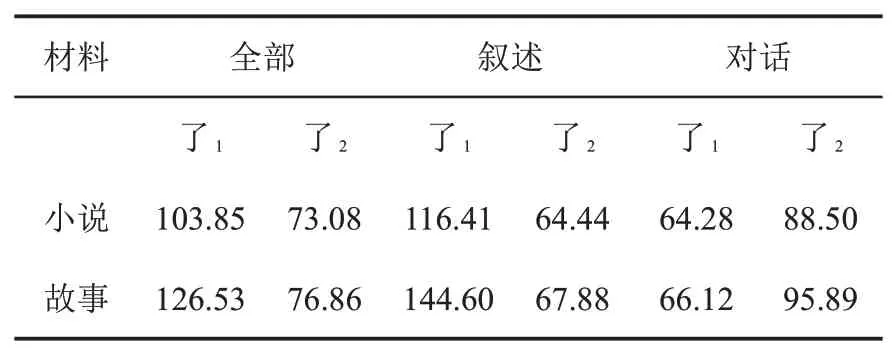

首先考察“了”“着”在小说和故事的叙述和对话中的频率差异,见表1。

表1小说和故事中“了”“着”的频率对比

从表1可以看出:

1)无论是小说还是故事,“了”的频率都远高于“着”,不过这种差异在叙述中略低一些,在对话中更高更明显。

2)无论是小说还是故事,“了”在叙述与对话中的频率都差不多(1.184和1.312倍),而“着”在叙述中的频率则远高于对话(3.504和3.388倍),这导致对话中“了”与“着”的频率差异比叙述更大。

3)无论是叙述还是对话,“了”在故事中的频率都略高于小说,而“着”则相反。这导致故事中“了”与“着”的频率差异比小说更大。

因此,这里要回答的问题是:

第一,为什么叙事语体中“了”要多于“着”?

第二,为什么叙述部分的“着”要远多于对话部分?

第三,为什么故事中的“了”比小说多,而“着”比小说少?

第一个问题的可能原因有以下三个:

首先从语义功能角度看,“了1”用于事件句,表示事件的完成或实现;“了2”用于叙述表示变化,用于对话表示话主显身的主观近距离互动[4]332。而“着”则是背景[5]38-55或静态[6]109标记,功能单一。因此,“了”的功能比“着”要丰富得多,其适用场景更多,出现频率自然也就更高。

其次从表达需要的角度看,叙事语体主体是讲故事,其叙述部分更是主要用来讲述事件经过,而对话部分的主要功能则不是叙事,而是用来刻画剧中人物(听说双方)的交际互动。

最后从词语搭配角度看,“了”能搭配的动词比“着”要广泛得多。比如动态、活动、瞬间和感情动词等都不能单独带“着”,而带“了”则没有问题。

第二个问题与“着”的主要功能有关。根据刘一之(2001)的研究,北京话中“着”虽然有多种用法,但最常见则是静态标志和表示方式(方状),其他用法都很少[6]109。小说和故事叙述部分主要是讲述事件,随着事件的推移;前景和背景也在不断变换,自然需要利用作为静态标志的“着”来标明这种改变[5]38。而对话部分主要功能不是叙述事件,因而不太需要用“着”来标记前景和背景的变换过程。

第三个问题说明同样是叙事语体,故事与小说也有差异。作为时体助词,“了”多用于前景句,“着”多用于背景句[5]38-55,前景是叙事的主线,背景则是铺垫性的。因此,故事中“了”多、小说中“着”多这两点说明,故事的叙事性强于小说、而小说的描写性则强于故事。同理,(小说和故事)叙述部分的叙事性和描写性都比对话部分强。

(二)“了1”和“了2”的频率差异

因为计算机无法自动区分“了1”“了2”,所以通过“了”的出现位置来加以鉴别。“了1”一般处在句中,“了2”位于句末(包括单句和复句分句)。因此,可以通过统计“了”与各种标点的组合次数来估算“了1”“了2”的实际次数。具体方法如下(右边表示各项次数相加):

a.“了”的次数=了1+了2

b.“了2”的次数≈了、了,了;了。了?了!了——了:了”

c.“了1”的次数=了-了2

通过这种间接方法,我们可以计算出二者出现次数和频率的近似值。结果如下:

表2小说和故事中“了1”“了2”的频率对比

从表2可以看出:

1)故事中“了1”“了2”的频率都高于小说,这也说明故事的叙事性要强于小说。

2)无论是小说还是故事,叙述中“了1”多于“了2”,对话中“了2”多于“了1”。

第二点可以从叙述与对话的功能差异、“了1”与“了2”的意义不同角度得到解释。上文说过,叙述部分主要是用来讲述事件,对话部分则主要表示人物的交际互动。而“了1”的主要作用是完成体,“了2”则主要体现听说双方的交际互动。因此,叙述与“了1”、对话与“了2”之间是无标记的配列关系,自然频率更高;而叙述与“了2”、对话与“了1”的配列则是有标记的,频率自然要低。

三、频率变化对比

统计学中常用“样本标准(偏)差”(Standard Deviation)①样本标准差计算公式为其中s2为样本方差,n为样本数,xi为单个样本值,xˉ为x的样本均值。来说明样本的变异情况(波动大小)[7]44-46,此处我们采用这个方法来考察“了”与“着”以及“了1”与“了2”在小说和故事的叙述和对话中的频率变化差异。

(一)小说和故事中“了”与“着”的频率变化

首先比较小说和故事中“了”与“着”的频率变化,见表3。下面的“标准差1”“标准差2”分别指按作家和按单篇抽样统计的结果。

表3小说和故事中“了”“着”的频率标准差

从表3的两种频率标准差来看,“着”比“了”小、故事比小说小。样本标准差反映的是样本的波动情况,波动越小说明样本内部越均匀。因此就频率变化来说,“着”比“了”稳定、故事比小说匀质。

(二)叙述和对话中“了”与“着”的频率变化

然后再比较小说和故事的叙述和对话中“了”与“着”的频率变化情况。

从表4可以看出:

1)无论是小说还是故事,“了”“着”在对话中的频率变化都比叙述小。从这点来看,对话比叙述稳定、匀质。

表4叙述和对话中“了”“着”的频率标准差

2)无论是叙述还是对话,“了”“着”在故事中的频率变化都比小说小(尤其是“着”),这也说明故事比小说要匀质。

(三)单篇抽样时“了1”与“了2”的频率变化

最后比较按单篇抽样时,“了1”与“了2”的频率变化情况。

从表5可以看出:

1)无论是小说还是故事,叙述中“了1”的频率变化比“了2”大,对话中则相反。这与表3所反映的频率对比是一致的。

2)无论是叙述还是对话,小说中“了1”“了2”的频率变化都比故事大。这再次证明故事比小说匀质。

结合频率对比和频率变化对比分析可以得出:

1)不区分叙述和对话时,频率和频率变化基本对应,频率越高其变化也越大(比较表1与表3)。这既符合语言事实,也符合语言演变的一般规律。一般来说,越是常用的词用法越复杂,也越容易发生变化。比如“了”有“了1”“了2”,而“着”则基本都是静态标志(刘一之,2001)。

2)区分叙述和对话时,频率和频率变化则不一定对应。比如“了”的频率,故事比小说高(表1);但其频率变化,则是故事小于小说(表3)。这说明,叙述和对话的不同会对词语的使用有重要影响。

四、相关性对比

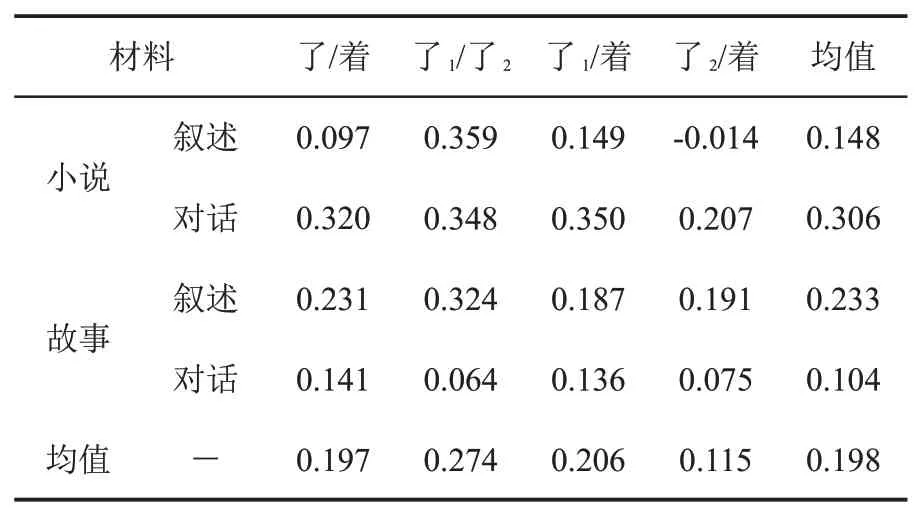

(一)相关系数比较

采用统计学中说明两个随机变量相关程度的指标“Pearson线性相关积差系数”①Pearson线性相关积差系数r的计算公式为:其中cov(x,y)为变量x,y之间的协方差,sx,sy为x,y的样本标准差,xi,yi为单个样本值,xˉ,yˉ为x,y的样本均值,n为样本数。[10]159-165来考察“了”“着”“了1”“了2”的频率相关性程度在小说和故事、叙述和对话中的差异。具体做法是采用平均抽样的办法,从四种材料中各抽取出字数相同的276份样本(不同材料的样本字数不同,因为总规模不同),然后分别统计这四个词在四类样本中的各自频率,最后再算出四个词两两之间的频率相关系数。

表6小说和故事中“了/着/了1/了2”的频率相关系数

从表6可以看出:

1)从四种材料看,除小说叙述中“了1”“了2”外,四组词频率相关性程度高低的排列顺序都是:小说对话>故事叙述>故事对话>小说叙述。这可能说明,就词语频率相关性程度来说,故事材料比小说材料更稳定、变化更小。

2)从四组词看,其频率相关性程度高低的排列顺序是:了1/了2>了1/着>了/着>了2/着。这可能跟四个词的语义功能有关,因为“了1”与“着”都是体助词,“了2”则是句末语气词,而“了1”句一般不自足,常常需要“了2”来结尾才能完句。

(二)卡方统计量比较

采用统计学中用于检验两个变量是否独立(独立性检验)的卡方检验方法,从句子角度考察“了”与“着”相关可能性在小说和故事、叙述和对话中的差异②由于包含“了1”“了2”的句子数无法通过程序直接统计出来,故本文的卡方统计量检验暂不涉及它们。。具体做法是分别统计“了”与“着”在四种材料中出现和不出现的四种情况的句子数,然后计算二者之间的卡方统计量。结果见表7。

表7小说和故事中“了”“着”句子数的卡方统计量

从表7可以看出,“了”与“着”之间的卡方统计量在四种材料中的排序是:小说对话>故事叙述>故事对话>小说叙述,这与上文根据频率相关系数得出的结论完全一致。

五、结语

文中我们运用量化比较的方法,从小说与故事、叙述与对话两个维度,分别研究了“了”与“着”以及“了1”与“了2”的频率、频率变化和相关性的差异。主要结论是,随着考虑因素的细化和深入,故事与叙述的语体差异也越来越多、越来越大。具体说有两点:一是作为语法研究传统语料的小说和故事,应该区分叙述与对话的不同,对话部分并不是叙事性的;二是同样是叙事语体语篇,小说的叙事性不如故事典型,内部也不如故事稳定、匀质。因此可以说,功能、表达和语境等各种语体因素对于语言的使用都有着重要影响。