基于双眼视差探讨深度知觉信息对背景线索效应的影响 *

高 超 李士一 章 鹏 赵 光

(1 辽宁师范大学心理学院,大连 116029) (2 教育部人文社会科学重点研究基地天津师范大学心理与行为研究院,天津 300387) (3 天津师范大学心理学部,天津 300387) (4 学生心理发展与学习天津市高校社会科学实验室,天津 300387)

1 前言

搜索任务中的目标总是伴随着其他干扰项出现,干扰物的特点和位置构成背景信息。当某一物体发生变化,其他物体的信息也将会受到影响,这种结构被称为共变关系(covariation)。研究显示,当目标与背景信息重复出现时,将提高对目标的搜索效率,该现象被命名为背景线索效应(contextual cueing effect)(臧学莲, 张笑笑, 贾丽娜, 李根强, 李红, 2017; Chun, 2000; Chun & Jiang,1998; Sisk, Remington, & Jiang, 2019)。有趣的是,被试并不能意识到场景是重复呈现的。因此,背景线索效应被认为源自个体对场景中目标项与干扰项之间联结关系的内隐记忆和学习(马捷等,2018; 赵斐斐, 任衍具, 2013; Zhao et al., 2012)。

研究表明,深度知觉线索是空间视觉中的一种不可替代的线索(He & Nakayama, 1995;Nakayama & Silverman, 1986)。视觉通道通过物体之间的距离深浅判断物体位置以及与其周围物体之间的相互关系,尤其是当刺激项目被深度信息分割成不同的平面时,立体视觉在搜索中起着重要作用。Kawahara(2003)首次通过双眼视差研究三维立体视觉对背景线索效应的影响。该实验通过双眼视差呈现两种不同深度的平面,要求被试只关注其中一个平面上的刺激而忽略另一个平面上的刺激,目标刺激总是出现在注意平面上。结果发现,注意重复场景的搜索效率显著高于注意新异场景和忽略重复场景的搜索效率,表明当关注的平面是重复部分时,被试能内隐地习得重复部分的场景结构;若重复的部分是忽略的平面时,则背景信息将不会起作用。Kawahara 的研究仅在两个平面上探讨双眼视差的视觉情景对视觉搜索的影响,被试只关注其中一个平面上的刺激,而忽略另一个平面上的刺激。这在本质上与Jiang 和Chun(2001)通过两种颜色将场景划分为两个不同的注意区域没有差别,仍然是在探讨场景注意选择机制在二维空间的局部加工和整体加工的有效性问题。在真实的环境中,三维场景具有空间上的连续性。但通过双眼视差产生的两个平面会对场景的深度信息进行分割,会造成信息上的不连续性,注意的选择性机制迫使被试采用局部加工策略。因此,这种操作从注意引导机制上具有自上而下的偏向性和诱导性。

为此,有研究者通过双眼视差产生立体视觉,使场景中的每一种刺激都能提供不同的深度信息(Zhao et al., 2017)。该研究发现被试在三维结构场景中采用了区别于二维平面场景的搜索策略。即当深度知觉信息可以作为场景的有效线索信息时,被试能利用场景之间的有效空间联结关系指导注意分配朝向目标位置并获得背景线索效应;而当深度知觉信息随机变化时,深度知觉线索便不可利用。

然而,三维空间的背景特殊性表现为:深度线索的存在使场景的空间信息量以几何级数增加,场景的空间结构变得更为稳定,但是所包含的无关信息量也显著增加,如空间容量的感知、空间临近性的结构关系更为复杂;此外,知觉恒常性表征、双眼线索的信息源干扰等因素使空间知觉加工更为复杂。因此,在视觉加工的早期阶段,视觉皮层很难将这些信息全部进行加工。注意的选择性加工机制也会消耗更多的注意资源对有用信息进行筛选和确认。

本研究将进一步探讨深度知觉下背景线索效应的认知机制,采用Zhao 等(2017)的实验范式考察深度知觉线索是否影响场景的搜索策略。Zhao等的研究结果发现,当三维场景中刺激项目增加时,背景线索的效应量减少;这与以往二维场景研究发现场景刺激项目增加,背景线索效应量更大的结果不一致。可能的原因是三维场景的结构更为复杂,被试的搜索过程需要更多的认知负荷而导致背景线索效应量的减少。为了验证深度线索在三维场景中对视觉搜索过程的影响,本研究通过提高场景结构的复杂性,增加刺激项目水平数,考察深度知觉线索是否在提供有效线索信息时增加了视觉干扰。本研究假设:如果深度信息对视觉搜索任务产生干扰,那么在深度知觉条件下获得的背景线索效应的效应量将小于没有深度知觉条件下的线索效应量;反之,如果深度信息没有产生干扰作用,那么深度知觉条件下的背景线索效应将至少不会低于二维呈现方式下的线索效应量。

2 实验1:三维空间布局中背景线索效应的习得

2.1 被试

通过G*power 3.1 计算(Faul, Erdfelder, Lang, &Buchner, 2007),探测重复测量方差分析被试内及其交互作用,使其统计检验力达到0.8 及中等效应量(=0.06)需要的样本数不少于18 人。实验1随机选取22 名在校大学生(男11 名,女11 名),平均年龄20.9 岁。被试均为右利手,视力或矫正视力正常。被试均没有参加过类似实验且不清楚实验目的。实验后给予被试相应的报酬。

2.2 实验材料与仪器

视觉刺激通过双投影系统透过偏振片投射到背投屏幕上。屏幕尺寸为246 cm×182 cm,刷新率为60 Hz。实验利用双眼视差产生立体视觉:被试端坐于大屏幕前约3 米的正中处,戴上立体偏振眼镜。立体眼镜能分离被试左、右眼视觉刺激,使双眼视觉刺激的位置偏差产生深度知觉线索,被试能利用双眼视差感知到立体视觉。

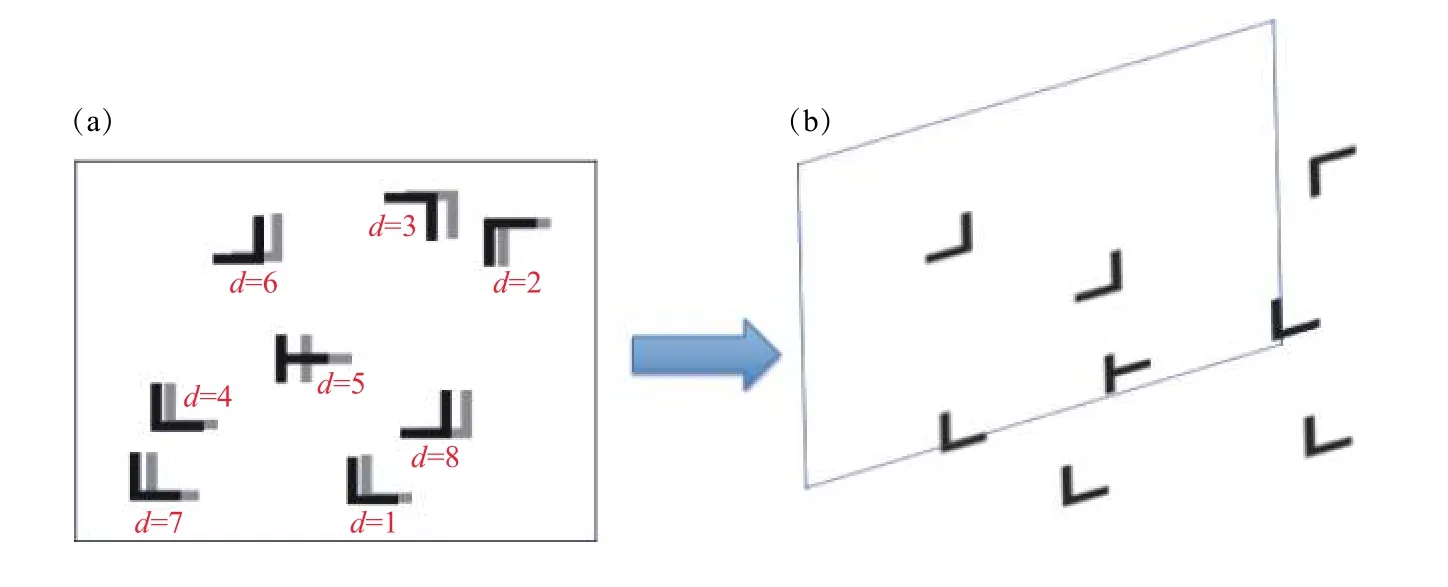

如图1所示,场景由1 个目标刺激和7 个分心刺激组成。目标刺激为向左或向右旋转了90°的字母“T”,分心刺激为有四种可能朝向的字母“L”(0°、90°、180°、270°)。目标刺激“T”和分心刺激“L”均由两条等长的线段组成。刺激项目分布于8×6 的矩阵中,视角为34.4°×25.8°。为排除矩阵对目标搜索的干扰,实验将矩阵线条设置为不可见。为了产生深度知觉,场景中每一个刺激呈现在左、右眼的双眼视差控制在[0.1°, 1°]内随机变化。

图 1 实验1 材料示意图

2.3 实验设计与程序

采用2×7 被试内实验设计,第一个自变量是场景条件,有两个水平,分别是重复场景和新异场景。重复场景是指随机生成的场景重复出现在每个组块(block)中,分心刺激和目标刺激的位置和深度信息始终保持不变。新异场景是指每个场景试次(trial)中刺激的位置和深度信息发生随机变化,但目标的位置和深度信息不变(同一个组块中不同新异场景之间的目标位置和深度不同,但是某个试次中新异场景的目标位置和深度信息在不同的组块中保持不变)。第二个自变量是时间阶段,分为7 个水平。整个实验包括28 个组块,每个组块中重复场景和新异场景各8 个。实验将28 个组块按照时间顺序分成7 个时间阶段窗口(epoch),每个时间阶段包括4 个组块。

每次试验开始时,首先在灰色的屏幕中央呈现一个注视点“+”800~1200 ms,注视点消失后屏幕中央出现场景材料。实验任务是让被试在场景中尽快找到目标并判断其朝向。如果目标刺激“T”向左旋转90°,按数字“1”键进行反应;如果向右旋转90°,按数字“2”键进行反应。记录被试的反应时和正确率。如果被试在10 s 内未做出任何反应,程序自动终止并进入下一试次。

2.4 结果与讨论

在分析反应时前,剔除反应错误和反应时小于200 ms 或大于4000 ms 的数据。考虑到实验的整体错误率极低(仅为2%),本研究参考前人研究的分析方法(Chun & Jiang, 1998),不对错误率进行分析讨论。

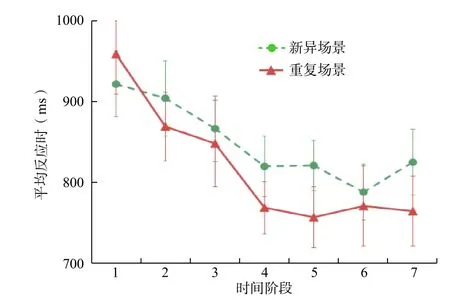

被试在不同场景及时间阶段上的平均反应时如图2所示。对反应时进行2(场景条件:重复场景、新异场景)×7(时间阶段:1~7)的重复测量方差分析发现,场景的主效应显著,F(1, 21)=8.285,p<0.01,η2p=0.283,重复场景的反应时显著快于新异场景;时间阶段的主效应显著,F(6, 126)=22.028,p<0.001,=0.521,对场景的搜索加工随着时间进程逐渐越来越快。场景条件×时间阶段的交互作用显著,F(6, 126)=4.006,p<0.001,=0.160,随着时间进程,重复场景的搜索时间比新异场景获得了更大的下降趋势。简单效应结果显示,从第四个时间阶段开始出现重复场景反应时显著快于新异场景,ps<0.004,但在第六个时间阶段场景差异不显著,p=0.478。

实验1 通过设置不同深度知觉线索的立体视觉环境,验证深度知觉线索能否提供空间情景与目标之间的联结,引导注意获得背景线索效应。结果显示,重复场景的搜索效率显著高于新异场景,表明在深度知觉线索条件下,被试仍能获得背景线索效应。结果表明,背景线索效应可以在三维结构的场景中获得目标与刺激项目之间的有效联结,与Zhao 等(2017)的结果一致。然而值得注意的是,本实验直到第四个时间阶段才出现显著的场景差异,且当背景线索效应达到稳定时,最后三个时间阶段的重复场景与新异场景差异的平均线索效应量小于50 ms[t(21)=3.043,p<0.006,Cohen’sd=0.649],而以往研究采用二维场景布局获得的背景线索效应量在100 ms 左右,且重复场景在呈现5~10 次后即出现显著的场景差异。Zhao 等(2017)的研究也发现,在三维场景条件下,刺激项目较少的条件下获得的背景线索效应的便利更大。在二维空间场景中增加刺激项目会在增加搜索难度的同时获得更大的重复场景搜索便利(Chun &Jiang, 1998; Zhao et al., 2012)。在Chun 和Jiang 的研究中,相较于刺激项目8 和12 条件,刺激项目16 获得更大的效应量。实验1 与经典的背景线索实验范式相比,唯一的区别是采用了立体视觉刺激,结果差异的一个可能的原因是,深度知觉可能增加背景线索获得的难度,同时对背景的习得产生一定的干扰。在三维空间场景中,刺激项目增加使场景便利效应减小。然而根据Gibson(1969)的生态学理论,视觉信息在具有深度知觉线索的环境中会更丰富,并促进个体对场景的识别和加工。值得一提的是,实验1 采用的刺激材料是无语义关系的字母结构场景,刺激与刺激之间并没有语义上的关联性,在深度视觉条件下,可能会加深刺激之间的联结性难度,削弱背景线索习得的效应量。实验2 将对这一假设进一步研究。

图 2 实验1 重复场景和新异场景在时间阶段上的平均反应时

3 实验2:项目数对三维空间布局中背景线索效应的影响

3.1 被试

随机选取20 名在校大学生(男10 名,女11 名),平均年龄21.3 岁。被试均为右利手,视力或矫正视力正常。所有被试均没有参加过类似实验并且不清楚实验目的。实验后给予被试相应的报酬。

3.2 实验材料与程序

实验2 的材料和研究方法与实验1 基本相同,所不同的是,为了提高场景结构的复杂性,实验2增加了刺激项目作为自变量。场景的刺激项目设置为12 和16。考虑到增加刺激项目会提高场景的次数,实验共完成24 个组块,每个组块包含16 个试次,其中重复场景和新异场景各8 个试次;在每种场景条件下刺激项目12 和刺激项目16 各4 个试次。同时将相邻的4 个组块合并为一个时间阶段,共计6 个时间阶段。

3.3 实验设计

采用2×6×2 被试内实验设计,第一个自变量是场景条件,有两个水平,分别是重复场景和新异场景。第二个自变量是时间阶段,分为6 个水平。第三个自变量是刺激项目,分为12 和16 两个水平。

3.4 结果与讨论

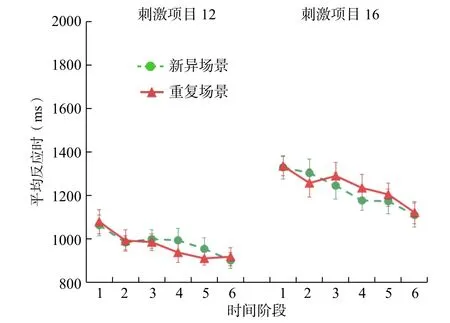

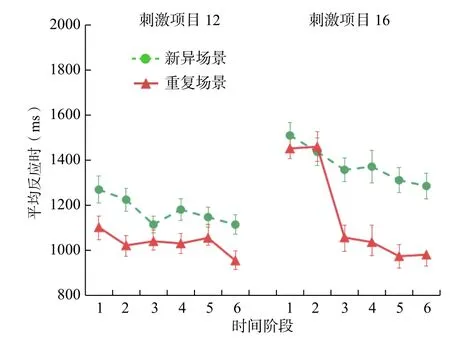

场景在时间阶段上的平均反应时如图3 所示。对反应时进行2(场景条件:重复场景、新异场景)×6(时间阶段:1~6)×2(刺激项目:12、16)的重复测量方差分析发现,时间阶段的主效应显著,F(5, 95)=13.787,p<0.001,=0.420;刺激项目的主效应显著,F(1, 19)=104.330,p<0.001,η2p=0.846。其他主效应和交互作用均不显著。

图 3 实验2 不同刺激项目下重复场景和新异场景在时间阶段上的平均反应时

为了进一步探讨不同刺激项目受三维场景结构的影响,将新异场景与重复场景的差值作为背景线索效应量,被试在刺激项目12 和16 条件下的背景线索效应量分别为12 ms、-18 ms。2(刺激项目:12、16)×6(时间阶段:1~6)的重复测量方差分析结果发现,背景线索效应量在各主效应和交互效应下均不显著。

实验2 通过设置深度知觉信息,考察不同刺激项目下被试能否在三维结构的场景中获得目标与刺激项目之间的有效联结。实验结果表明,两种刺激项目条件下均没有获得背景线索效应。表明深度知觉线索增加了背景线索任务的搜索难度,干扰了重复场景中的背景信息对注意的指导性加工。在有立体视觉的条件下,深度知觉线索的存在使得场景的信息容量呈几何级数增加,三维结构同时也增加了视觉注意的加工负荷,这一结果也与前人研究的空间视觉记忆容量少于一般记忆容量的结果相符(Fiske & Sanocki, 2010)。

考虑到实验2 中仅设置了6 个时间阶段,与以往研究相比,重复场景减少4 次曝光。但一般在二维场景中重复场景呈现4~10 次后即可出现背景线索效应,而实验2 每个重复场景均曝光24 次,本研究对项目数12 和项目数16 在每个时间阶段下重复场景和新异场景分别进行配对样本t检验,结果发现所有条件下均未发现场景之间存在显著差异,ts<1.694,ps>0.107。因此实验2 结果排除重复场景重复次数不够的可能性。尽管在Zhao 等(2017)的研究中采用8 和12 两种刺激项目数的被试内设计也出现了背景线索效应,但相比本研究12 和16 两种项目数整体认知负荷更小;同时Zhao 等获得的背景线索效应量相对很小,且并不稳定。因此本研究认为这一结果差异可能的原因是三维空间结构的复杂性使深度信息产生了一定的干扰作用。

4 实验3:项目数对二维空间布局中背景线索效应的影响

4.1 被试

选取20 名在校大学生(男10 名,女11 名),平均年龄22.6 岁。被试均为右利手,视力或矫正视力正常。所有被试均没有参加过类似实验并且不清楚实验目的。实验后给予被试相应的报酬。

4.2 实验材料与程序

实验3 的材料和研究方法与实验2 基本相同,所不同的是实验3 中场景均不产生深度知觉。为了达到这一要求且与实验2 具有可比性,场景中每一个刺激左右眼的双眼视差均设置为0,但在整个实验过程中,被试都需要戴上立体眼镜。

4.3 实验设计

采用2×6×2 被试内实验设计,第一个自变量是场景条件,有两个水平,分别是重复场景和新异场景。第二个自变量是时间阶段,分为6 个水平。第三个自变量是刺激项目,分为12 和16 两个水平。

4.4 结果与讨论

不同刺激项目条件下场景在时间阶段上的平均反应时如图4所示。对反应时进行2(场景条件:重复场景、新异场景)×6(时间阶段:1~6)×2(刺激项目:12、16)的重复测量方差分析发现,场景的主效应显著,F(1, 19)=63.711,p<0.001,=0.770;时间阶段的主效应显著,F(5, 95)=18.652,p<0.001,=0.495;刺激项目的主效应显著,F(1, 19)=45.553,p<0.001,=0.706。同时,场景条件×时间阶段的交互作用显著,F(5, 95)=3.204,p=0.010,η2p

=0.144,表明随着时间进程的发展,重复场景比新异场景获得更大的下降趋势;刺激项目×场景条件的交互作用显著,F(1, 19)=5.336,p=0.032,η2p=0.219,表明在刺激项目较多的条件下重复场景比新异场景获得更大的搜索便利;刺激项目×时间阶段的交互作用显著,F(5, 95)=10.180,p<0.001,=0.349,表明随时间进程的发展,较多的刺激项目更容易获得搜索效率的提高。场景条件×时间阶段×刺激项目三者的交互作用显著,F(5, 95)=10.309,p<0.001,=0.352,表明随着时间进程的发展,重复场景和刺激项目较多的条件都获得了更大的搜索效率的提高。

图 4 实验3 不同刺激项目下重复场景和新异场景在时间阶段上的平均反应时

将新异场景与重复场景的差值作为背景线索效应量考察不同刺激项目在二维场景下的表现,被试在刺激项目12 和16 条件下的背景线索效应量分别为140 ms、218 ms。2(刺激项目:12、16)×6(时间阶段:1~6)的重复测量方差分析结果发现,刺激项目的主效应显著,F(1, 19)=5.336,p<0.05,=0.219,表明刺激项目16 条件比刺激项目12 条件获得更大的背景线索效应量;时间阶段的主效应显著,F(5, 95)=3.204,p<0.010,=0.144,表明背景线索效应量随时间进程逐渐增加;二者的交互作用显著,F(5, 95)=10.309,p<0.001,η2p=0.352,表明相比刺激项目12,刺激项目16 条件下背景线索效应量随时间进程获得更大的搜索便利。

实验3 考察在无深度知觉的视觉环境,被试采用二维的搜索策略能够获得的背景线索效应。实验结果显示,在没有立体视觉的条件下,被试在两种刺激项目条件下均获得了显著的背景线索效应。本实验的结果与以往的研究结果相同,因此支持注意引导加工对背景线索加工的贡献的论点(Chun & Jiang, 1998; Fiske & Sanocki, 2010;Schankin & Schubö, 2010)。记忆的加工机制和注意的引导机制是情景学习加工的重要加工机制。情景记忆的痕迹与注意指导的搜索机制相互间发生作用,使得被试能够更快地获得重复场景中目标与情景之间的共变结构,并获得更快的搜索效率。

5 总讨论

本研究设置三维空间刺激矩阵探讨三维场景的深度知觉线索在背景线索效应的加工机制。研究通过三个实验展开,实验1 验证了深度知觉线索提供空间情景与目标之间的联结,引导注意获得背景线索效应;实验2 增加了场景刺激项目水平,证明当三维场景结构复杂时,深度知觉线索信息对目标与刺激项目之间的联结产生干扰,导致背景线索效应消失;实验3 采用二维场景的搜索方式进行考察,在同样刺激项目水平下,二维空间布局仍能获得背景线索效应,进一步证明了三维场景下,深度知觉线索对场景背景线索信息的干扰作用。

尽管注意机制在视觉系统中起着重要作用,但是在三维空间内空间注意的分配和分布仍不清楚。在深度知觉线索信息下,三维空间使二维空间内的信息以几何级数增加。这些数量庞大且冗余的信息无法在同一时刻全部被大脑加工,产生了所谓的信息超载问题(Hayes & Broadbent,1988)。在三维空间上由于信息量的更加复杂和冗余,导致个体在知觉的理解上对外界世界的认识存在非常大的差异(Harris, McKee, & Watamaniuk,1998)。因此,注意资源依赖于个体更为灵活的注意选择机制,有效定位并觉察复杂场景中的有用信息。然而以往的研究大多将三维空间局限在两个或多个不同面上进行研究(He & Nakayama,1995; Kawahara, 2003),表明注意并不能跨深度面进行注意分配,视觉系统只能将注意集中在指定的深度上。本研究也获得了同样的结果,当目标在两个平面上随机出现而事先并不让被试优先关注某一个平面时,场景的情境信息并不能提供被试的搜索线索,因而情景线索不能指导注意分配。

本研究的场景没有语义上的联结关系,场景提供的情景编码方式完全依赖与物体之间的位置编码(Brockmole & Henderson, 2006)。在三维结构空间中,由于深度知觉线索的存在,使得物体之间的位置关系变得极为复杂,因此对于空间场景的位置编码的信息加工也将耗费更多的注意资源,选择性注意对场景中曾经出现过的记忆痕迹提供的相关的背景线索信息的指导加工受限,使被试对重复场景的搜索效率不再如二维空间的搜索效率那般高。一旦场景中刺激项目增多,场景的位置关系将会变得更加复杂。内隐记忆的习得过程是一种缓慢的、非常脆弱的编码过程,一旦过多的额外信息参与视觉编码,内隐记忆的编码过程很容易消失或者无法提供有效的情景线索加工环境(Chun & Jiang, 1998; Jiang & Chun, 2001)。

值得注意的是,尽管三维空间场景的结构更为复杂,但本研究对比实验2 与实验3 中刺激项目12 条件,发现三维空间结构下的搜索反应时更快。可能的原因是三维的结构场景更符合现实场景的搜索行为,相比二维场景具有更高的生态学效度。同时,三维信息增大了目标与分心刺激之间的差异性,从而导致更快的搜索反应。但是较高信息维度增大了内隐学习的负担,使得背景线索效应没有表现出来(或者需要更多的学习才能表现),未来研究可以对此进行深入探讨。

6 结论

(1)在场景布局由较少项目构成时,场景中目标与刺激项目之间在立体视觉提供的深度知觉环境中能形成有效联结,获得背景线索效应;(2)当刺激项目水平达到一定程度时,深度知觉线索增加了背景线索任务的搜索难度,干扰了重复场景中的背景信息对注意的指导性加工,背景线索效应消失。